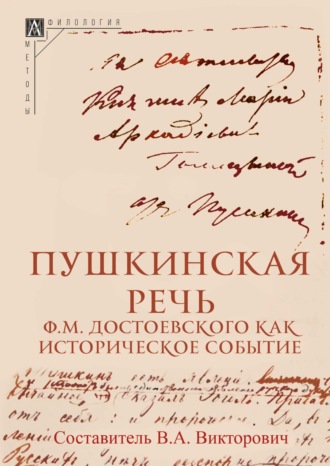

Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие

<В. О.> Михневич

Пушкинский праздник (От нашего специального корреспондента)

(«Новости». 13 июня)

Приходится закончить мои корреспонденции уже дома – в Петербурге, куда я, со многими из товарищей по перу, ездивших в Москву делегатами, возвратился вчерашнего дня.

Описать всё виденное, слышанное и испытанное на самом месте действия не представлялось почти никакой возможности, не жертвуя впечатлениями и не запираясь для этого в своем апартаменте… Для обстоятельного описания не доставало просто ни времени, ни необходимого душевного настроения – возможности сосредоточиться в самом себе, чтобы надлежаще распланировать и оформить накопившиеся впечатления. Мы точно мчались все эти дни на курьерском поезде жизни, пары которого были возбуждены до степени самого высокого давления: ощущения, мысли, образы и целые картины сверкающей вереницей толпились и неслись навстречу нам без перерыва, как в калейдоскопе… Душевный аппарат едва успевал схватывать их и фотографировать… Нервная восприимчивость была доведена до крайней степени напряжения… Мы жили вовсю, жили всеми фибрами своего внутреннего «я» и изжили в эти несколько дней столько всякого добра, сколько в иное время не изживешь за целый год!

В одной газете кто-то очень верно заметил о пережитом нами празднестве, что оно было не столько для Пушкина, сколько по поводу Пушкина. Имя Пушкина и его дорогая память явились в этом случае связующим звеном для наших разрозненных общественных сил и в то же время как бы рефлектором для отражения волнующих днесь эти силы стремлений, упований и задач. Собравшаяся со всех концов России для этого праздника наша интеллигенция как бы впервые сознала здесь себя, увидела себя в живой плоти, уразумела, что она есть на самом деле как живой реальный организм и что ей нужно… И как хорошо, что это rendez-vous [10] «соли» русской земли случилось в Москве! В русской истории Москва в этом отношении всегда служила центром выражения общественных течений «земли», ее дум и ее исторических потребностей.

Без сомнения, очень трудно уловить и передать вам ту внутреннюю, духовную атмосферу, которою мы дышали эти дни под высокими, колоссальными сводами исторических зал московского «благородного собрания» и которая составляла сущность и идею пережитого «события». Такие вещи можно только почувствовать непосредственно собственным сердцем, вдохнуть собственной грудью, и только в том случае, когда они у вас достаточно для этого чутки и отзывчивы. Я только стараюсь навесть вашу мысль на понимание истинного смысла совершившегося празднества – его души, если можно так выразиться, – о чем, конечно, вам не даст представления никакой самый подробный репортерский отчет и без чего однако вы не постигнете, чем именно был велик и плодотворен пушкинский праздник?!

Возьмите, напр<имер>, всё то, что говорилось и читалось на этом празднике. Хотя, быть может, нигде и никогда еще в наших приватных общественных собраниях не говорилось публично так много, так складно и столькими на подбор знаменитыми мужами «разума и совета»; но не подлежит никакому сомнению, что сборник этих речей и рефератов не произведет на вас в чтении и сотой доли той душевной электризации, которая пронизывала нас в момент их устного произнесения… Отчего ж это? – Отчего весьма обыковенные и большею частью давно известные идеи и суждения, притом из области по преимуществу художественно-теоретической так молниеносно наэлектризовывали толпу и вызывали в ней столько восторга и поклонения к излюбленным ораторам?

Бесспорно, сами по себе ораторы эти – старые любимцы публики (как, напр., Тургенев, Аксаков, Достоевский и друг<ие>), бесспорно, чтения их и речи были талантливы и блестящи по форме и содержанию; но за всем тем исходный пункт общего одушевления был не в них и не в их речах, как и не в Пушкине, сколь ни дорог он нам ныне и присно…

Известно, что никто не изловчился так в иносказаниях и в чтении между строк, как русские интеллигентные люди. С другой стороны, по свойству природы человеческого ума каждая идея всегда ищет себе соответствующее воплощение, иногда – сказать к слову – вовсе не в соответствующей оболочке – при условии, когда она стеснена в свободе своего выражения. Толпа любит идею в живом олицетворении, да в отвлеченном виде она для нее и не всегда понятна и ощутительна…

Отсюда вы поймете внутренний смысл того восторженного отношения к г. Тургеневу – гораздо более, чем к другим нашим литературным знаменитостям, – с которым его повсюду встречала публика в дни пушкинского праздника. Дело доходило даже до уличных оваций. Так, при выходе нашего маститого беллетриста из университета после происходившего в нем торжества 6‑го июня стоявшая на улице толпа приветствовала его радостными кликами и киданьем шапок. Другой случай. Мы сидели в зале Благородного собрания на утреннем заседании «Общества любителей российской словесности». Чаев читал очень длинное, очень витиеватое и столько же снотворное рассуждение о величии Пушкина и его музы… В зале царила мертвая тишина. Близ меня только ее прервал на минуту, довольно забавным образом, сидевший впереди меня какой-то почтенный, солидного вида генерал. Он сидел рядом с молоденькой дочерью, и – вот, до моего уха доносится осторожный, нежный девический шепот:

– Папаша, не спите!.. папаша, на вас смотрят! па-па-ша!.. па-па-шенька!

– Что? – с командирским апломбом буркнул генерал, просыпаясь, и узнав, в чем дело, добродушно захохотал – неизвестно чему: действию ли красноречия г. Чаева или собственной сонливости. Но нужно было видеть того же генерала, не говоря уже о молодом экстазе его дочки, когда взошел и заговорил И. С. Тургенев… Нужно было видеть, с каким напряжением старался он не проронить ни одного слова из закругленно-изящной, мастерски прочитанной речи оратора, и с каким чисто юношеским азартом хлопал он ему своими холеными генеральскими ладонями и кричал отрывистым баском «браво»…

Еще случай. На другом чтении в той же зале во время чтения г. Юрьева, однородного по занимательности с чаевским, среди тишины вдруг откуда-то издали, из соседних с залою покоев, послышался всё более и более возраставший шум как бы хлынувшей сквозь прорванную плотину воды. Лектор вынужден был прервать чтение; мы различили топот шагов целой толпы, сразу ворвавшейся в залу и на минуту нарушившей в ней тишину и порядок при занятии мест… Одновременно показался на эстраде и г. Тургенев… Что ж оказалось? – Огромная толпа поклонников Ивана Сергеевича нарочно ждала на лестнице его приезда и, когда он явился, устроила ему овацию и торжественно проводила в залу заседания… Такие факты совершенно новые, небывалые у нас, бывали тут повседневно…

Как во всех человеческих делах, не обошлось и на нашей «святой неделе» без некоторого вмешательства сатаны – исконного врага человеческого мира, любви и согласия. Необыкновенная популярность Тургенева и ряд восторженных ему оваций возбудили, как говорят, на одну минуту чувство жгучей зависти в другой нашей литературной знаменитости, тоже принимавшей личное участие в пушкинском торжестве. Страстное отношение знаменитости к этому личному вопросу и желание сравняться с счастливым Иваном Сергеевичем в приобретении похвал доходили, говорят, до того, что знаменитость позволяла вводить и выводить себя из публичных собраний под руки, как духовную особу высокого сана, и даже более – позволяла лобызать себе руки своим наиболее горячим поклонникам, да еще потом похваляться этими вещественными знаками своей необыкновенной популярности… Такие, по крайней мере, ходили сплетни, без которых тоже в человеческих делах не обходится.

Беспримерные овации, доставшиеся на долю г. Тургенева, дошли до своего крайнего выражения в последний день праздника по отношению к г. Достоевскому. То, что произошло в этот момент в громадной зале благородного собрания, невозможно описать… Дальше уже не могло простираться одобрение слушателей оратору, дальше некуда идти в выражении восторга и единодушного слияния в одной мысли, в одном чувстве всех составных элементов публики, и дальше ничего уже не остается желать писателю-публицисту для своей славы, для своей популярности. Без сомнения, по размеру и температуре самая горячая и самая бурная овация досталась на этом празднике г. Достоевскому, за исключением, может быть, самого виновника праздника.

Г. Достоевский произнес свое чтение о Пушкине в последнем (втором по счету) заседании Общества любителей словесности. Г. Достоевский не обладает представительной и – тем менее – ораторской наружностью. Маленький, тщедушный, с узенькими плечиками и жидкими оконечностями, он с первого взгляда кажется человеком больным, дряблым и слабеньким. Но в этом хилом изможденном теле бьется много нервной, лихорадочной жизни, в этой гладко причесанной, некрасивой голове с мочалистой растрепанной бородкой и с впавшими глазами на сухом, морщинистом, бледно-пергаментном лице, под этим выпуклым характерным лбом, на котором легла какая-то мрачная беспокойная дума, неустанно работает ртутно-подвижный, глубокий ум, погруженный в причудливо-мистические фантазии и грезы, – работает и ищет в толпе этих своих грез и призраков недосягаемого света истины, самой настоящей, самой лучшей и при том своей, оригинальной истины… В-общем, фигура г. Достоевского на кафедре производит впечатление какого-то средневекового вдохновенного аскета-проповедника, непременно фанатика вроде типичного Петра-пустынника. В нем чуется та же беззаветная вера в себя, в свою миссию и в свою истину, та же искренность и тот же оттенок фанатизма, готового за свою идею пойти на костер, а при случае посадить на него и противника, даже если он – родной брат.

Орган у г. Достоевского слабый и жидкий, но диапазон его необыкновенно плавный, внятный и выразительный. Читает он превосходно – просто, естественно и с мастерской интонацией. Вы знаете из телеграмм содержание его чтения. По своему содержанию оно близко прикасается к наболевшим ранам нашего настоящего. Лектор провел параллель между непосредственной, здоровой натурой Татьяны как русской женщины, нравственные корни которой питаются плодотворным соком народного духа, и – Евгением Онегиным, этим вечным «скитальцем» на родной земле, чуждым ей, гордым и изъеденным неисходной тоскою. Тип такого «скитальца» проходит по нашей истории со времен Петра В<еликого> до наших дней, выродившись, напр., в социалистах и нигилистах… Куда же ему деваться и как быть с собою?

– Смирись, гордый, беспокойный человек! Смирись и возвратись в родную землю, послужи ей и поучись у нее! – увещевал нашего «скитальца» г. Достоевский и, перейдя затем к задачам русской народности, художественно и вдохновенно наметил ей великую миссию мирового всеобщего умиротворения земли силою любви и смирения.

Истинный русский человек в своем высшем выражении, по его теории, есть тот универсальный «общечеловек», в котором вместятся все другие человеческие разновидности…

Всё это было высказано необыкновенно талантливо, проникновенно, если можно так выразиться, и чрезвычайно искренно. Эта-то искренность г. Достоевского и покорила, главным образом, сердца публики, как, с другой стороны, не могла она в данном настроении не принять восторженно учения, проповедовавшего мир и любовь, льстившего при этом нашему национальному самолюбию как народу, избранному некоторым образом Еговой.

Когда г. Достоевский кончил, в зале поднялось что-то невероятное; не было человека, который бы не хлопал, не стучал и не кричал «браво» в каком-то исступлении. Женщины махали платками, многие из них встали для этого на стулья, были и такие, что впали в истерическое состояние; в воздух летели шапокляки и цилиндры, тысячи рук протягивались по направлению к оратору… У многих глаза сверкали и лица пламенели, как в минуты самого сильного душевного возбуждения… Казалось, дальше уже нельзя идти в изъявлении восторга; но вышло, что можно.

Когда г. Тургенев на виду у публики обнял г. Достоевского, взрыв кликов и аплодисментов еще усилился и дошел до какой-то бури… Взрыв этот повторился с новой силой после того, как г. Юрьев объявил, что Общество любителей словесности тут же единогласно избрало г. Достоевского своим почетным членом…

Не знаю, сколько времени длилось бы это исступленно-восторженное состояние публики, если бы председатель не заблагорассудил прервать заседание на десять минут. Впечатление было так могуче, и публика, казалось, в такой степени истощила всю восприимчивость и благорасположение на г. Достоевском, что следующие за ним лекторы почувствовали себя далеко не в авантажном положении. Г. Аксаков, которому сейчас следовало начинать, заявил публике, что после «гениального» чтения г. Достоевского он не смеет говорить, да и говорить больше не о чем; но публика хотела быть любезной и внимательной до конца. Послышались крики: «читайте! читайте!», и – г. Аксаков начал читать.

Со своей стороны я нахожу, что, описав последний эпизод, я могу бросить мое корреспондентское перо. После того, что произошло на чтении г. Достоевского, всё остальное бледнеет и не имеет важности. Я передал вам самый главный, самый патетический момент нашего праздника.

Но что же такое тогда случилось? Чем могла так пленить публику речь г. Достоевского – речь, несомненно, блестящая и высокохудожественная, но весьма уязвимая в историческом и философском отношении: при чтении она едва ли выдержит строгую критику…

Опять-таки повторю, что дело тут было вовсе не в гг. Тургеневых и Достоевских и не в их чтениях, вовсе даже не в Пушкине, а в той идее, выражением и воплощением которой они все стали в глазах публики, и в тех невысказанных, но всеми нами ясно – яснее, чем когда-нибудь – почувствованных общественно-интеллектуальных стремлениях, которые носились в атмосфере пушкинских пиршеств и составляли как бы душу живу всего пережитого нами события.

* * *

Я далеко не описал всего, что мы видели и слышали в Москве и о чем стоит поговорить; но – мелочи Пушкинского праздника я позволю себе рассказать вам в моей ближайшей воскресной беседе.

<Э. К. Ватсон?>

Что же дальше?

(«Молва». 13 июня)

Смолкли речи и ликования, окончился праздник. Как в известной пушкинской сказке, пред нашими очарованными глазами блеснула «золотая рыбка», наобещала разного добра и скрылась в синее море. Много добра действительно мог бы принести нам Пушкинский праздник, если бы мы удержались на высоте возбужденного им самосознания. Но ознакомившись с некоторыми речами, произнесенными в Москве, особенно гг. Достоевским и Аксаковым, невольно приходится опасаться, как бы, вернувшись с празднества, не очутиться нам снова лицом к лицу с кулаками и бранью сварливой старухи и по-прежнему не увидеть «пред нею разбитое корыто».

Еще несколько дней тому назад мы были чуть не последнею спицею в колеснице человечества. Мы не только не были «зрелы» для тех условий общежития, которые выработаны образованным человечеством, но самые отвратительные обвинения крупным градом сыпались на каждого, кто осмеливался подать совет хотя бы поразмыслить только о том, насколько пригодна для современной России система бесправия личности, отрицания и обессиления общества, система тяготения над умственною жизнью и вторжения в область совести, дающая такую обильную пищу сыску, подозрительности, доносу? Давно ли г. Катков под аккомпанирующее гоготание всякой посредственности, откровенно протягивающей руку за вознаграждением «патриотических услуг и благонадежности», – нагло бросал в глаза России свои сикофантские обвинения? Давно ли он иронически вопрошал: где эта русская интеллигенция, где русское общество, где русская наука? Давно ли он обзывал нигилистами и врагами России самых уважаемых представителей русской литературы и науки? Давно ли он убеждал, что та литература, которая служила и служит прямым порождением пушкинского творчества, составляет язву России и причину ее зол?

На Пушкинском празднике в г. Каткове заговорила совесть. Свойственная ему практичность воздержала его от смешной роли, и он постарался приблизиться к той самой интеллигенции, которая им так резко отрицалась. Гг. Аксаков и Достоевский пошли еще дальше, со свойственным им прекраснодушием и увлечением они по обычаю занеслись на облака. Они заговорили уже о «европейской тоске» и стали прорицать о призвании России «сказать последнее слово истины». Неизвестное и еще недавно неблагонадежное слово «общечеловек» г. Достоевский заменил «всечеловеком». Уже не Россия, даже не славянство – составляют предмет забот русского народа, а «всемирность, общечеловечность».

Не мы, конечно, станем восставать против всего, что поддерживает и расширяет идею общечеловечности и поражает узкую национальную исключительность, доводящую до китайщины. Но в словах г. Достоевского всё еще звучит прежняя фальшивая нота славянофильства. Его общечеловечность всё еще пахнет обрусением и оправославлением всего мира. Тут слышится не общечеловеческая нотка, а чисто восточное, еврейское или турецкое представление об «избранном народе». Всякий же раз, когда мы возносились на степень «избранного народа», это сопровождалось застоем внутренней жизни, самым унизительным положением в нравственном, умственном и литературном отношениях. Мы представляли себя «избранным народом» в самые мрачные времена первой половины текущего столетия, соболезновали о «гниении Запада», заботились о сокрушении «революционной гидры». Рядом с этим мы ссылали, окружали «надзором», считали «опасным либералом», подпечатывали письма, уродовали и наконец окончательно сгубили того самого великого поэта, которому воздвигли наконец памятник и под освежительным веянием которого воспрянули теперь духом.

Понятна будет поэтому та осторожность, с которою относимся мы к ликованиям славянофильского толка по поводу пушкинского праздника. Если, вращаясь в атмосфере полицейского участка, мы можем помышлять об уничтожении «европейской тоски» и за обедом московской думы примиряться с тем, что «наша земля нищая в экономическом отношении»; если мы помышляем теперь о том, какой «исход указать» Европе, а не о том, как бы нам самим избавиться от гнетущей нас тоски, как бы освободить и окрылить полную умственную работу, прекратить насильственные вторжения в сферу совести; если мы не заботимся по крайней мере о том, чтобы хотя цены на мясо не делали его мало доступным даже для среднего класса населения и четверть пшеницы не достигала 17 рублей, – то какого же добра ждать от оживления «добрых чувств», которым служила муза чествуемого поэта?

Нет, не об Европе, не о мировых задачах, полагали мы, должен напомнить истинно национальный пушкинский праздник. Мы были уверены и до сих пор убеждены, что воспоминание о великом поэте, безвременно угасшем и много пострадавшем от нашей внутренней неурядицы, воскресит в нас любовь к самой России и заботу о ее насущных потребностях. Наши представления о нашей родине и о наших задачах гораздо скромнее. Они также основываются на уважении и любви к России, но не отрицают и уважение к другим народам. Мы полагаем, что не нам еще спасать и поучать других. В нас теплится вера, что русский народ окажет услуги общечеловеческому развитию, но для этого он прежде всего должен умственно и материально дорасти до тех ступеней, на которых стоят более образованные и передовые народы. Россия одарена всеми способностями, чтобы достигнуть возможно высшей цивилизации; но было бы смешно думать, что это совершится само собою, без тех усилий, которые создали русское государство и обеспечили его международное место. Мы обязаны идти по тому пути, по которому идет всё образованное человечество. Чуждаться Запада и предпочитать Восток – значит идти не вперед, а назад, предпочитать мертвое живому. Пример Пушкина перед нами. Великий поэт не утратил своей личности, своего национального духа от усвоения западных литератур. Великий русский народ может только развить свои природные богатства в более совершенных формах образованного общежительства. Ближайшие задачи наши заключаются не в том, чтобы освобождать Запад от «европейской тоски», но чтобы самим добраться до той высоты, на которой подобная забота не показалась бы смешною.

Ф. М. Достоевский – С. А. Толстой

13 июня

<…> Вчера лишь воротился из Москвы в Старую Руссу и нашел вашу прелестную коллективную телеграмму. Как хорошо с вашей стороны, что вы (все) обо мне вспомнили. Почувствуешь, что имеешь таких добрых друзей, и светло становится на сердце.

О происшествиях со мною в Москве Вы, конечно, узнали из газет. Но газеты и не могли, даже если б хотели, передать все факты, потому что корреспонденты многому и не могли быть свидетелями. Верите ли, дорогие друзья мои, что в публике, после речи моей, множество людей, плача, обнимали друг друга и клялись друг другу быть впредь лучшими, и это не единичный факт, я слышал множество рассказов от лиц совсем мне незнакомых даже, которые стеснились кругом меня и говорили мне исступленными словами (буквально) о том, какое впечатление произвела на них моя речь. Два седых старика подошли ко мне, и один из них сказал: «Мы двадцать лет были друг другу врагами и двадцать лет делали друг другу зло: после Вашей речи мы теперь, сейчас помирились и пришли Вам это заявить». Это были люди мне незнакомые. Таких заявлений было множество, а я был так потрясен и измучен, что сам был готов упасть в обморок, как тот студент, которого привели ко мне в ту минуту студенты-товарищи и который упал передо мной на пол в обмороке от восторга. Факт, по-видимому, невероятный, но он, однако же, явился в «Современных известиях», газете Гилярова-Платонова, который сам был свидетелем факта. Что же до дам, то не курсистки только, а и все, обступив меня, схватили меня за руки и, крепко держа их, чтобы я не сопротивлялся, принялись целовать мне руки. Все плакали, даже немножко Тургенев. Тургенев и Анненков (последний положительно враг мне) кричали мне вслух, в восторге, что речь моя гениальная и пророческая. «Не потому, что Вы похвалили мою Лизу, говорю это», – сказал мне Тургенев. Простите и не смейтесь, дорогие мои, что я в такой подробности всё это передаю и так много о себе говорю, но ведь, клянусь, это не тщеславие, этими мгновениями живешь, да для них и на свет являешься. Сердце полно, как не передать друзьям! Я до сих пор как размозженный.

Не беспокойтесь, скоро услышу «смех толпы холодной». Мне это не простят в разных литературных закоулках и направлениях. Речь моя скоро выйдет (кажется, уже вышла вчера, 12‑го, в «Московских ведомостях»), и уже начнут те ее критиковать – особенно в Петербурге! По газетным телеграммам вижу, что в изложении моей речи пропущено буквально всё существенное, то есть главные два пункта. 1) Всемирная отзывчивость Пушкина и способность совершенного перевоплощения его в гении чужих наций – способность, не бывавшая еще ни у кого из самых великих всемирных поэтов, и во‑2‑х, то, что способность эта исходит совершенно из нашего народного духа, а стало быть, Пушкин в этом-то и есть наиболее народный поэт. (Как раз накануне моей речи Тургенев даже отнял у Пушкина (в своей публичной речи) значение народного поэта. О такой же великой особенности Пушкина: перевоплощаться в гении чужих наций совершенно никто-то не заметил до сих пор, никто-то не указал на это). Главное же, я, в конце речи, дал формулу, слово примирения для всех наших партий и указал исход к новой эре. Вот это-то все и почувствовали, а корреспонденты газет не поняли или не хотели понять.

<…> А сколько женщин приходили ко мне в Лоскутную гостиницу (иные не называли себя) с тем только, чтобы, оставшись со мной, припасть и целовать мне руки (это уже после речи). <…>