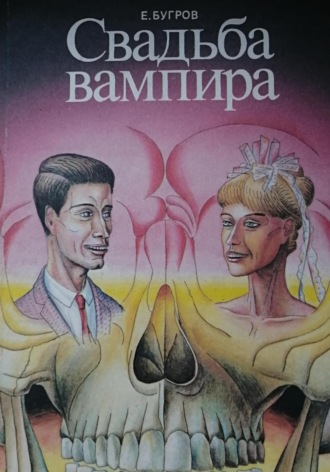

Евгений Бугров

Свадьба вампира

Материалистов просим выйти из зала! Ваши мозги весят 3 кило? Натужьтесь, и спустите их в унитаз, и будьте счастливы, ровно столько стоят ваши убеждения. Человек умирает в материи и рождается в духе. Христос воскресе. Божий Сын… В воспаленной башке завертелась цифра 7. Что такое, почему кричат? Понедельник, вторник, пятница, суббота. Ба! Да это код бессмертия, период. Батюшки светы! Вселенная, Солнце, Земля, Биополе, Человек, Сын, Бог Отец! Вот они, 7 светильников, 7 субстанций единого поля. Семь уровней сознания, семь счастливых нот. Гармония – путь к бессмертию, мир спасет красота. Любовь движет миром! Перед глазами возник сияющий шар. Ба, это Христос?!

– Господи, спаси и сохрани, – зашептал я запекшимся ртом. – Господи, спаси и сохрани…

Чертики закопошились в черепной коробке, как шахтеры, побросали молотки, и пошли на митинг, повыпрыгивали на подушку, заскакали по кровати, потащили одеяло. Семь рождений – семь смертей, семь сознаний – семь чертей. Сердце ухнуло, я стал проваливаться в преисподнюю, и вдруг. Я прозрел! Драматургия, господа. Танцуйте, товарищи ученые! Пилите, Шура, пилите.

Ремарка: чертики, взявшись за руки, танцуют. Некоторые пилят гири.

Глава 22

Карлуша

В семье не без урода.

Поговорка.

Пуме снился необычный сон. Будто бы церковь, венчание. Она и Серж в свадебных нарядах стоят на коленях, священник читает молитву, помахивает ладанкой и брызгает на новобрачных мочальной кистью со святой водой. Вдруг Пуму сзади трогают за плечо, она оборачивается и видит здоровенную тетку в зеленом клеенчатом фартуке, с большим кухонным ножом в руке.

– Пора ужинать, деточка! – тетка смотрит алчно, ее губы похожи на красных гусениц, они шевелятся сами по себе. Пума в смятении отворачивается, священник продолжает читать молитву. Серж тоже смотрит назад, и вдруг начинает самозабвенно целовать страшной тетке руку с ножом. Пума вскакивает, кидается к священнику, но тот чернеет лицом и смеется, на глазах превращаясь… в черта. Да это Драма!?

– Просыпайся, деточка, пора ужинать…

Пума слышит ласковый голос и, наконец, кое-как соображает, что все ей только приснилось. Облегченно воздохнув, она открывает глаза и… вздрагивает: все та же тетка в фартуке. Но это уже не сон, фартук другого цвета и вполне домашний, кухонный.

Приходя в себя, Пума боязливо выглядывала из-под одеяла. Перед ней стояла женщина лет пятидесяти или чуть больше, странной наружности. Белые волосы завиты крупными локонами, алые губы сложены бантиком, ресницы густо накрашены, она явно стремилась выглядеть моложе своих лет, однако кожа на лице, не смотря на полноту щек, была дряблой, глаза утопали в морщинах. Бордовое старомодное платье поддерживало оплывшие формы, горжетка скрывала шею, при этом голубенький фартук выглядел аляповато и чересчур легкомысленно. Женщина казалась потрепанной куклой, которая не утратила надежды на привлекательность.

– Здравствуй, дорогая. Как себя чувствуешь, деточка? – дав себя рассмотреть, спросила женщина, деланно умильным взглядом подбадривая гостью.

– Здравствуйте. А вы кто?

Женщина, спохватившись, спрятала руки за спину, развязала там тесемки и сняла фартук через голову, поправила ладонью локоны, и тогда заявила:

– Я твоя мама, – наверно, это была шутка, женщина приторно улыбнулась, словно кокетничала с маленьким ребенком. – Будущая мама. Когда вы с Сережей поженитесь, ты будешь называть меня мамой. Хорошо?

Пума, все еще под впечатлением сна, не очень обрадовалась появлению самозванки, хотя сама тема была приятной.

– Хорошо, – сказал она. – Только мы не решили… Насчет свадьбы. Значит, вы Сережина мама?

– Меня зовут Дарья Семеновна. – Женщина вытянула губы трубочкой, словно ожидала, что Пума от восторга выскочит из постели, повиснет на шее и полезет целоваться. Когда этого не случилось, та поджала губы и с достоинством не оцененных чувств вздохнула. – Я больше чем мама. Я кормилица, нянчила Сережу, пока его биологическая мать в институте дни и ночи проводила. Я жена Петра Тимофеевича вот уже тридцать с лишним лет. Сережа с детства зовет меня мамой, на людях предпочитает по имени-отчеству. Так уж повелось. Ты голодная, деточка, а мы все болтаем. Как грудка, не болит?

Пума пощупала повязку под одеялом, и на всякий случай поморщилась. Она еще не решила, как себя вести с этой довольно милой, но неприятной женщиной. Фальшивая она какая-то. И что? Пума мысленно усмехнулась.

– Выспалась, вроде не болит. Когда шевелюсь, щиплет.

– Заживает, – уверенно сказала Дарья Семеновна. – Я фартук не снимала, хотела вначале спросить, может, ужин сюда принести, в постели покушаешь? Больным полагается.

– Да нет, я встану. А Сережа что-то рассказывал? Про меня. Мы с ним недавно познакомились. А вы сразу про свадьбу.

– Нет, ничего не рассказывал, мы с ним не виделись по приезду. Отцу он звонил, очень сильно за тебя переживал, беспокоился. Меня не обманешь. Петру Тимофеевич некогда, работа партийная, ответственная, а я неужто не знаю ребенка своего, грудью выкормленного? Очень он у нас хороший, ты его не обижай, деточка.

Пуме стало смешно, она даже рассмеялась, вспомнив, как он в бане орудовал! Сам без трусов был, а трех мужиков, вооруженных, запросто уложил!

– Его не очень-то у вас обидишь.

– Мужчина он самостоятельный, художник, выставки у него бывают, и зарабатывает прилично, – она его как бы сватала. Да она из деревни! Пуме стало понятно, почему женщина странно выглядит, просто старается перед ней, платье бордовое, небось, нацепила старое, локоны. Да это парик? Ну, конечно же. Волосы пластмассовые. Баба деревенская строит из себя даму, кормилица бывшая.

– А Сережа звонил, не сказал, когда будет?

– Он еще вчера обещался, ждали его, ждали. – Дарья Семеновна покачала головой. – По секрету скажу, он в органах работал, в покое не оставят. Не могут без него, очень ценят. Вот, даже ночами, операции у них, преступников ловят. Только ты, деточка, не подведи. Никому, молчок. Думаю, ночью заявится, а то утром. Так что, не жди его напрасно, наждешься, все глазоньки проглядишь, глазища чернослив прямо. Ох, и доченька у меня будет, всем на зависть. Ну, если выспалась, пойдем ужинать, а то Петр Тимофеевич заждался. Ты уж умойся, причешись тут, – Дарья Семеновна глянула на всклоченную копну химии на голове Пумы. – Какая мода ныне. В ванной халат, полотенце. Платье-то твое ремонтировать надо. Ванная рядом, выйдешь в коридор, первая дверь направо, туалет следующий. Не буду смущать, – Дарья Семеновна подмигнула. – Успеем еще, нашепчемся с тобой, в гостиную потом спустишься.

Ужин проходил по-домашнему обыденно, что Пуму несколько разочаровало. Она ожидала скользких вопросов, скрытых ловушек, на худой конец готовилась к прямому допросу и угрозам. Петр Тимофеевич ни о чем спрашивать не спешил, даже, как показалось Пуме, заискивал перед супругой, которая сдержанно ворчала на него по всякому пустяку, то он супом швырнет, то горчицу не закроет, то пьет без меры. Действительно, за ужином он выпил практически один, дамы только пригубили, бутылку «Старки». На нем это, впрочем, никак не отразилось, только глаза под стеклами очков заимели блеск не совсем натуральный. Вообще он казался милым старичком, безобидным пенсионером-подкаблучником, и Пума невольно усомнилась, тот ли это Хозяин, что держит всю городскую мафию за кадык костлявой рукой? Интересно, догадывается Сергей, кто его папаша? Вряд ли. Она постепенно успокоилась и даже позволила себе за компанию пару рюмок. Дарья Семеновна отправилась за чаем, и Петр Тимофеевич, словно того и ждал, невинно улыбнулся.

– А что Макс, уже заручился твоей поддержкой?

– Что? – Пума якобы не поняла, вспомнив о пистолете Макса, и даже сглотнула слюну, ощутив во рту привкус металла и пороховую горечь. Ее замешательство не укрылось от внимания визави.

– Замуж советовал выйти. Счастья пожелал? – Петр Тимофеевич улыбался добродушно, однако в глубине его серых зрачков проглядывала нехорошая пустота. Откуда знает, что Макс сказал? Или так, гадание на кофейной гуще, случайное предположение. Дарья Семеновна даже не сомневалась, что они поженятся. Или Серж им сказал. По такой вот пустоте в глазах, какая была в глазах собеседника, а она сталкивалась, можно определить скрытого садиста или маньяка. Пума не хотела пугаться и холодеть, малейшая ошибка, одна неверная интонация, вызванная испугом, могла стоить жизни. Ответила почти не задумываясь.

– Советовал, – Пума поддалась интуиции.

Макс опасен, но он не здесь, а старичок вот он, руку протяни. А может, они в сговоре, может, еще тысяча причин, кто их знает, а ей ошибаться нельзя. Петр Тимофеевич удовлетворенно хмыкнул.

– А мне Багира про тебя рассказывала. Вы подругами были, – вопрос как бы риторический, но задан с подтекстом. Если Багира проститутка в прошлом, то и она, как подруга, недалеко ушла, а как же тогда замужество? Макс одно, а сын совсем другое. Он ее прощупывает.

– Можно сказать, и подругами, – скованно ответила Пума. Отрицать, если он в курсе, бессмысленно, а вот сама она может и не знать, женская дружба понятие растяжимое. Мурашки стайками забегали по спине. Пусть не открытый допрос, но результат может быть тот же самый. Багиру нашли на свалке. А ее где найдут? Если Макс опасен, а он служит Хозяину, надо полагать, что этот божий одуванчик опасней в десять раз.

– Багира была любовницей Фауста, – старичок сделал паузу. – И ты тоже?

– Я… – у Пумы стучало в висках. – Фауст. А кто это?

– Как же! Это же ты на машинке печатала? Письма с угрозами. И не знаешь, кто такой Фауст. Очень смешно. – Петр Тимофеевич тихо смеялся, показав мелкие острые зубы.

– Это Краснов, полковник. Он давал текст, а кому, куда… Честное слово, я даже не знала. Потом уже, когда Серж… Сережа сказал. Тогда поняла. Извините, я не хотела.

Можно сказать, она сдавалась на милость победителя, лгать бессмысленно, этот милый старичок видел ее насквозь. Мысленно она попрощалась с жизнью, актерский трюк. Переживание отразилось на лице, в глазах, в интонациях.

– Что ты к гостье привязался?! – накинулась на него Дарья Семеновна. Не успев зайти в гостиную с подносом в руках, она сразу заметила смертельную бледность, словно льдом сковавшую лицо Пумы. – Не обращай на него внимания, деточка. Я вот его сейчас подносом. Хрен старый! Ты не в кабинете своем, устроил допрос барышне. Она раненая, врач сказал не волновать, а ты что тут надумал? Я вот Сереже нажалуюсь, как ты с его гостьей обходишься. Злыдня! Деточка, тортик кушай, – ругаясь на мужа, она разгружала поднос. – Я сама стряпала, ты не стесняйся, он поужинать спокойно не даст. Пьяница. Я вот в милицию позвоню, угомонят дебошира. Тиран домашний.

Пуме было дурно и смешно одновременно. Какой тортик? Какая милиция? Конечно, откуда бедной женщине знать, кто ее муж. Баба деревенская, кормилица, а тут минотавр, главарь мафии, пожирающий собственный хвост и свои соседние головы. Пришлось кушать. Она сидела каменным истуканом, водя чайной ложечкой в бокале с подстаканником, и вдруг почувствовала, как на ее голое колено под столом легла горячая сухая ладонь. Петр Тимофеевич, получивший укорот от жены, снова превратился в пенсионера-подкаблучника, поддакивал супруге, возмущавшейся ценами на колхозном рынке, а рука тараканом ползла по бедру все выше и выше, еще немного, и доберется до трусиков. Вот так. Мечтала девочка о свадьбе. Кто он считаться будет! Свекор, папа, любовник? И попробуй, откажи. Пума сидела ни жива, ни мертва, уставившись в свой бокал. В глазах закипали слезы, вдруг она чихнула. Рука отдернулась. Надолго ли?

Несмотря на попытки Дарьи Семеновны разрядить атмосферу, ужин закончился на пике неловкости. После ужина Петр Тимофеевич отправился к себе, а его супруга не отказала себе в удовольствии познакомить гостью с большим домом. Сюда они переехали недавно, и хозяйке не надоело делиться планами по обустройству, и выслушивать советы и отзывы. Пума, утомленная событиями и особенно ужином, не посмела отказаться, чувствуя в хозяйке свою единственную защитницу, пришлось уважить. Они перемещались с одного этажа на другой, из бильярдной в кабинет, потом далее по спальным, лестницам и коридорам, Пума совсем потеряла ориентацию, где тут и что находится, проходили мимо отведенной ей комнаты, и она уже искала повод, чтобы задержаться, потом сослаться на самочувствие и откланяться.

– А здесь у вас что? – она показала на дверь в противоположном конце коридора, от которой гостеприимная Дарья Семеновна старательно ее оттирала, тут и вовсе сквасилась.

– Здесь у нас родственник один живет, – туманно пояснила хозяйка дома. – Инвалид. У него ноги парализованы. Вообще-то ему готовят комнату, с приспособлениями и тренажерами лечебными, пока оборудование не привезли, ждем. Из-за границы везут, долго. Мы его отдельно кормим, стесняется. И врачи говорят, так лучше. Психика, комплексы детские. Свет не любит, извини, деточка. Пойдем, а то побеспокоим, плакать будет.

– А, конечно, – Пума забыла про намерение откланяться. Этот инвалид заинтересовал ее больше, чем весь дом с его прочими обитателями. – Пойдемте. А куда?

– Я тебе картинную галерею покажу!

Дарья Семеновна схватила ее за руку и потащила вниз, через гостиную в зал чуть поменьше, почти сплошь увешанный картинами.

– Это все Сережины работы, – не без гордости сообщила хозяйка. – Ты, деточка, не спеши. Картины требуют внимания и одиночества, как их рисуют, так и смотреть надо, в тишине проникать, а я пойду, посуду помою.

– Вам помочь? – из вежливости спросила Пума, мысленно посылая хозяйку ко всем чертям.

– Что ты, что ты! Деточка, сама управлюсь. Не везет нам с прислугой. Дом большой, не справляюсь, кого попало не возьмешь, а на него и не угодишь, привереда, – Дарья Семеновна сложила губки ярким бантиком, хоть ниткой их перетяни и котенку на забаву, тронула локоны. – Пойду фартук одену, а ты смотри себе, дорогу потом найдешь?

– Да, спасибо.

Хозяйка степенно удалилась, и Пума, проводив ее глазами, хотела тут же прокрасться к себе, но решила выждать, пока та займется посудой. Неожиданно картины ее заинтересовали. Это были весьма мрачные полотна. Разных размеров, в рамах и без них, разные по тематике и колориту, картины отличались манерой письма, очевидно, художник пробовал разные стили и направления, конечно же, и написаны были в разное время, и все же их объединяло нечто общее. Этим общим была личность автора, и личность очень мрачная. Она проступала в каждом мазке и каждом сюжете, в каждой картине, казалось, сам автор незримо присутствует в этом зале, и сейчас за ней наблюдает. Пуме стало неуютно, она даже завертела головой, опасаясь, как бы не схватили сзади. Но постепенно успокоилась, увлеклась и стала переходить от одной картины к другой, спешить и в самом деле некуда.

Ее внимание привлекла «Кормилица». Крупная женщина в белом халате, доярка или ветеринар, да и не суть, держала на руках годовалого младенца. На заднем плане в голубой дымке паслись на пригорке овцы, целое стадо. Сюжет почти классический, деревенская матрона, кормящая грудью. Картина написана в пастельных тонах, однако впечатление производила жуткое. У кормилицы были желтые волчьи глаза, направленные на зрителя, при этом злорадная торжествующая улыбка, напоминающая звериный оскал, придавала ее лицу отнюдь не благостное выражение. Халат на одной груди разодран, из прорехи выпирает молочная железа, расцарапанная до крови, брызги и пятна на белой ткани, но не это пугало. Розовощекий младенец. Задрав голову и заливаясь смехом, он казался маленьким дьяволом, потому как, не смотря на возраст, имел острые зубки. Как у взрослого Петра Тимофеевича. Кормилица, конечно же, имела сходство с его женой, Дарьей Семеновной. Это страшно. Пуме стало не по себе, она перешла к соседней картине, успокоения не получила.

«Рынок. Мясной отдел». На переднем плане внизу большое корыто, наполненное парным, только что нарубленным мясом. Плаха для разделки туш, воткнутый топор с кривой рукояткой. Сбоку прилавок, весы с гирями. Все прописано в деталях, почти в натуральную величину. За прилавком, по ту сторону от зрителя выстроилась очередь, видимо, ждут продавца. Исхудалые лица, истощенные живые мертвецы, их взгляды направлены на корыто с мясом, получается, что смотрят на зрителя. Центром композиции служит жалкая рыжая собачонка. Скосив глаза на терпеливо ждущую очередь, собачонка тянет за палец… человеческую руку, торчащую из корыта. Пуме стало дурно.

Ее чуть не стошнило и, желая забыть про эти жуткие картины, она покинула галерею, прошла через гостиную мимо кухни, где звякала посуда, поднялась на второй этаж, вот и коридор с отведенной спальней, вспомнила. Остановившись на пороге, она посмотрела в конец коридора, и заметила ключ, видимо, забытый в двери комнаты, где, со слов Дарьи Семеновны, проживал некий инвалид. Раньше ключа не было, она бы заметила. Пума подошла ближе, прислушалась. С кухни доносилось мерное бряцанье, посуда успешно мылась, а любопытство разгоралось. За таинственной дверью также слышались звуки, деревянное постукивание и чавканье. Кого они там держат? Любопытство очень коварное чувство, чем больше борешься, тем оно сильнее. Она тихонько застонала, так ей хотелось разгадать эту загадку, и повернула ключ.

Взявшись обеими руками за ручку, потянула дверь на себя. Не к месту вспомнилась рыжая кудлатая собачонка. Готовая в любой момент отпрянуть и убежать к себе, она медленно засунула голову внутрь. Комната была неярко освещена настольной лампой. Около стола, боком к двери, в инвалидной коляске сидел мужчина. Он ел нечто вроде манной каши, стукая деревянной ложкой о дно и края пластмассовой миски. Вот и все, ничего интересного, укорила себя Пума, и уже хотела ретироваться незамеченной, тут бы и делу конец, но мужчина поднял голову и, обернувшись, посмотрел на дверь.

– Серж! – обрадовалась Пума, и зашла в комнату. – Когда ты приехал?

Она приблизилась в возбуждении, хотела обнять его, но тут у мужчины ручейком потекла слюна, каша размазалась по подбородку, он с натугой замычал и схватил ее за полу халата. Пума взвизгнула, дернулась назад, раздался треск материи. Она вывернулась плечами, выскочила из халата и, оставив его в цепких руках, кинулась к дверям, подвывая от ужаса. Инвалид с проворством развернул кресло, крутанул колеса и помчался за ней. Дверь распахнулась вовремя, и Пума с налета очутилась в объятиях Петра Тимофеевича, который вместе с нею отпрянул назад. Коляска с разгона ударилась в закрывшуюся дверь. Петр Тимофеевич едва успел повернуть ключ. Изнутри раздался бешеный рев. Пума дрожала в объятиях мэра, и только осознала, что стоит в кружевных трусах, почти нагишом, а снизу поднималась Дарья Семеновна.

– Петя! Что случилось?

От пережитого ужаса у Пумы подкосились ноги, пусть без нее разбираются со своими инвалидами, картинами, бандитами, ей это не под силу. Она упала в обморок, очнулась в своей кровати. Рядом сидела Дарья Семеновна, с сокрушенным видом гладила ей руку и укоризненно качала головой.

– Пень старый, ключ забыл. Сам его кормит, никому не доверяет. Бедная деточка, – добавила она, заметив, что Пума приходит в себя.

– Кто это был?

– Это Карлуша. Ты не бойся. Он из комнаты своей не выходит. Свет ему вреден.

– Карлуша. Карл? – она все еще дрожала. – А почему он так на Сережу похож?

– Когда-то они были близнецами. Даже я, кормилица, поначалу путала. А потом с Карлушей что-то случилось. Осложнение после скарлатины, но это вряд ли. Может, упал, позвоночником ударился, повреждений не нашли, врачи сказали, на нервной почве. Разговаривать перестал и ноги отнялись. Лечили, показывали, все без толку, куда только ни возили. Мамаша их загуляла, сказала, это наказание за грехи. Это Петру-то Тимофеевичу? Она решила, что это он ребенка ударил. Ее бил, врать не буду, было за что, – Дарья Семеновна сложила губы трубочкой. – Вот и ушла совсем. Потом они развелись, секретарь райкома, это сейчас легко, а тогда не так. Не та мать, которая родила, а которая воспитала. Верно, деточка? Вот, посмотри, специально принесла. Мальчики мои.

Дарья Семеновна вынула из кармана небольшое старое фото. На снимке была изображена она сама, молодая и вполне красивая женщина, возлежащая на кровати с двумя младенцами, каждый сосал свою грудь. Она напоминала кошку или собаку. Или свинью. Фото, конечно, постановочное, для домашнего пользования, но Пуму снимок сразу успокоил. Все встало на свои места. Хозяйка поднялась.

– Спи. Когда проснешься, Сережа уже приедет.

Дарья Семеновна спрятала фотографию, заботливо поправила одеяло, улыбнулась на прощание, пожелала спокойной ночи, выключила свет и вышла. Чего в этой жизни только не бывает? В каждой семье, если поискать, найдутся скелеты в шкафу. Прошлой ночью она чуть в бане не угорела, утром на свалке грудь хотели отрезать, потом Макс пистолет в рот засунул, а на ночь глядя инвалид набросился. Веселая жизнь. Но утомительная. Она задремала.

Глава 23

Розыск

Да был ли мальчик-то?

«Жизнь Клима Самгина». Горький.

Слово «Коммунист» он произносил как взрослое ругательство, при этом каждая буква до краев наполнялась презрением. Если, к примеру, стояли долгие морозы или шел бесконечный дождь, он поднимал голову от надоевших шахмат и цедил сквозь зубы: «Коммунисты». Можно было не продолжать, и так понятно, кто виноват. Во всех бедах, своих или чужих, случился природный катаклизм или мировой скандал, он безоговорочно винил коммунистов. Война на Ближнем Востоке – они виноваты, двойка по математике – кто же еще, автобус опаздывает или в угол поставили, цены подскочили – они, проклятые. Во всем, что выходило за рамки разумного, он винил коммунистов. Игорьку недавно исполнилось 10 лет. Это был круглолицый плотный мальчик в очках, имевший внешность отличника. Он был не по годам смышлен, обыгрывал папу в шахматы, читал заумные книги и при этом люто ненавидел коммунистов, и презирал. Сын – единственное, что любил Макс в этой жизни.

Прошли сутки с момента, как некто сообщил Максу о похищении сына. Вспоминая тот телефонный звонок, искаженный голос и возглас ребенка, Макс бесился. Постепенно слепая ярость, душившая его, уступила место глубокой растерянности, а сутки беспорядочного розыска, не давшие единой зацепки, довели его до панического страха за жизнь Игоря. Он не мог себе простить, что, увлекшись собственными делами, не удосужился обеспечить сыну безопасность. Максу не раз приходилось убивать, и он презирал людей за нестойкость перед лицом смерти. За себя он был спокоен, потому что давно не боялся, но при чем тут ребенок? Уверившись в себе, он и мысли не допускал, что сыну может что-то угрожать. Макс мог убить, распилить или изрезать себя на куски, но даже представить себе не мог того страха, который сейчас им владел. Этот страх унизил, растоптал его, уничтожил. Коммунист, обозвал себя Макс излюбленным ругательством сына. Самый жалкий обыватель, овца безропотная, выше его, Макса. Потому что обыватель, каким бы жалким ни был, не подвергает опасности своих детей. Он же, ослепнув от гордыни и мнимого права умереть достойно, тем самым подставил сына под удар. А это самое последнее дело. Судьба наказала его. Грош цена твоей чести и свободе, если они создают хоть малейшую угрозу твоему ребенку. За прошедшие сутки Макс проклял свою жизнь. Но менять ее было поздно, и сетовать тоже. Надо было спасать сына.

Действовать нахрапом бесполезно. Тот, кто похитил Игоря, прекрасно знал, на что идет. Требовалось вести тщательный и осторожный розыск. Какие-то следы, нити должны остаться, люди бесследно не исчезают, такого опытного телохранителя как Борман, в прошлом боксера-тяжеловеса, убрать по-тихому было невозможно. Однако убрали.

Макс начал с осмотра детской. Он не знал, что искать, поэтому искал вслепую, перебирал игрушки сына, вещи, учебники, перелистывал тетрадки, рылся в ящиках письменного стола, надеясь наткнуться на нечто необычное, незнакомое, какую-нибудь деталь, которая позволит уцепиться и выведет на след похитителей. С сыном у его были доверительные отношения, а Борман, который находился рядом, не подпустил бы людей со стороны. Был вариант, что подкупили Бормана, тогда все просто, но думать так преждевременно. Макс искал, и каждая вещица, вроде складного ножа, подаренного сыну на день рождения, резала по живому, а Игорек с фотографии на стене хмурил брови. Коммунист, говорили его глаза.

Почти без всякой надежды Макс вытащил из-под кровати большой ящик со старыми, дошкольными игрушками, не стал их перебирать, а просто вывалил содержимое на пол. Сразу обнаружилась широкая плоская коробка с фирменными наклейками. Озадаченный Макс поднял крышку. Конструктор? Новый. Игорек давно мечтал о таком наборе, в магазине не купишь. Макс нашел бы и купил где угодно, но как-то забывал, а тут? Откуда-то взялся.

– Наташа! – позвал он.

В дверях появилась худосочная девушка, затравленный взгляд которой не смел подняться выше ног Макса, в глаза смотреть она просто боялась. Наташа была домработницей несколько последних лет и заслужила его доверие. Стирала, готовила, убирала квартиру, словом, выполняла всю хозяйственную работу, без которой не может обойтись ни один дом и семья. Вчера, узнав о похищении сына, он ее допросил излишне сурово, запретил выходить из дома и вообще основательно запугал.

– Откуда это? – Макс пальцем указал на коробку.

– Не знаю. Первый раз вижу.

– Хочешь сказать, он им не играл? – спросил Макс, не понимая, как Игорек, заполучив «конструктор», о котором мечтал, даже не похвастал им, не стал играть, а запрятал подальше.

– Не знаю. Не видела, – из потупившихся глаз готовы были брызнуть слезы.

– Понимаешь, дорогуша, – Макс говорил по возможности мягко. – Это важно. Вспомни, как следует, может, звонил кто-нибудь незнакомый, приходил?

– Звонил.

– Кто, когда?

– Раза три или четыре звонили по телефону и молчали. Накануне.

– Что же ты сразу не сказала?

– Я думала, номером ошиблись.

– Четыре раза подряд, – Макс опять начал злиться, но взял себя в руки. – Дорогуша, я же просил сообщать обо всех звонках, молчат или не молчат. Сейчас расскажи еще раз, вспомни каждую деталь. Может, что упустила вчера. Во сколько ты встала?

– Как всегда, в 6.15… Умылась. Приготовила завтрак, чайник поставила. В начале восьмого часа разбудила Игоря. Мне показалось… – Наташа умолкла, впервые подняв глаза.

– Что показалось?

– Он совсем не капризничал.

– Он никогда не капризничает.

– Не капризничает, если вы дома, а так он обычно оттягивает подъем. До последнего. А тут сразу встал, даже улыбался, радовался.

– Не понимаю. Радовался?

– Он так встает, когда его ожидает подарок, день рождения, что-нибудь приятное.

Макс понял, кивнул.

– Дальше.

– Оделся, умылся сразу, без напоминаний. Поел хорошо. Портфель еще с вечера собрал, а вообще в последний момент, тетрадки на ходу запихивает.

– Понял. Дальше. Борман: когда заехал?

– Борис… Без двадцати восемь, как всегда. Тоже веселый, в домофон шутил. Букой обычно смотрит, а тут? Подмигнул, ущипнул. Извините, что я подробно, вы сами просили.

– Все правильно, именно так. Ущипнул?

Это было странно. Макс предупреждал Бормана, чтобы никаких шалостей в доме. Не хватало еще, чтобы телохранитель с домработницей шашни крутили, да еще при Игоре.

– Никогда не было. Вы ему не говорите. Получится, что донесла.

– Не скажу, я ему руки-ноги вырву. Если без меня не вырвали. Дальше?

– Он на такси был. Чуть-чуть опоздал. Сели и уехали.

– Почему на такси?

– Сказал, тачка забарахлила, пришлось срочно мотор ловить. Уехали, больше я их не видела, никто не звонил и не приходил, только вы.

– Ладно. Ты тут прибери, игрушки. Из дома не выходи, никому не открывай. Если будут звонить, записывай на магнитофон. Всех подряд записывай, я потом разберусь. Если насчет Игоря позвонят, разговаривай как можно дольше, и расспрашивай подробнее, сколько, когда и куда. Макс, мол, на все согласен, что передать. Где я, ты не знаешь. Я приеду через час, или позвоню. Учти, что бы ни случилось, милицию не вызывай. Поняла?

Наташа молча кивнула…

Остановив машину неподалеку от школы, Макс посмотрел в зеркало и только тут сообразил, что с такой физиономией в школе появляться не следует. Подросшая щетина отдаленно напоминала бороду, однако рваный шрам на щеке имел чересчур неопрятный вид. О приметах, опубликованных в газете, и думать не хотелось. Макс нацепил темные очки, закурил сигарету и, покинув машину, двинулся вокруг школы, зашел во двор. Очевидно, началась большая перемена, на улицу высыпала толпа ребят разного возраста. Внимание привлекла компания пацанов, примерно ровесников Игоря, с заговорщицким видом направившихся за угол. Засунув кулаки в карманы брючек и ежась на ветру, они были в форменных костюмчиках, ребята по очереди озирались, явно собираясь учинить нечто недозволенное. Макс дал им скрыться за углом, сам, не спеша, двинулся следом.

– Мочи его! Мочи! В глаз ему, в глаз!

– Не по правилам. Так нечестно.

– Заткнись! Мочи, мочи его!

Голос, призывающий к расправе, бал не по-детски груб и агрессивен. Завернув за угол, Макс увидел деревянный пристрой, за которым, видимо, и происходила драка. Не торопясь, он обогнул строение и оказался в закутке, предназначенном для сведения счетов. Снег на пятачке чернел от шелухи семечек, раздавленных окурков и плевков. Четверо мальцов тузили одного, мешая друг дружке, тот стоял у стены сарая, и храбро отмахивался. Еще один сидел на корточках в сторонке.

– Ногами! По яйцам ему. Валите его, салаги сопливые! По сопатке! – он был постарше и походил на беспризорника. Заметив Макса, ничуть не испугался. – Тебе чего, дядя? Дай закурить!

Макс выбросил недокуренную сигарету, собираясь взять его за шиворот, но тот отскочил:

– Атас, пацаны! Кому говорят! Поучили и хватит, – малолетний хулиган небрежно сплюнул. В рваной телогрейке, в ломаной фуражке, натянутой на уши, он явно пользовался авторитетом. Пацаны прекратили потасовку, за малолетством, не нанеся друг другу увечий, да и дрались, скорее, по принуждению. Они воззрились на Макса, на детских лицах проступило общее виноватое выражение, только у того, кто отбивался, глаза горели возмущением.

– За что они тебя? – поинтересовался Макс.

– Юрка стукач, – заявил один из четверки. – Завучу настучал, что Славка курит.

– Нет! – возразил Юрка, который до этого отбивался. – Я только сигарету попросил, попробовать. Танька подслушала, она настучала.

– За базаром надо следить, когда и где просишь. Получил правило, умнее будешь. Пацан из-за тебя пострадал. Сечешь, баран?