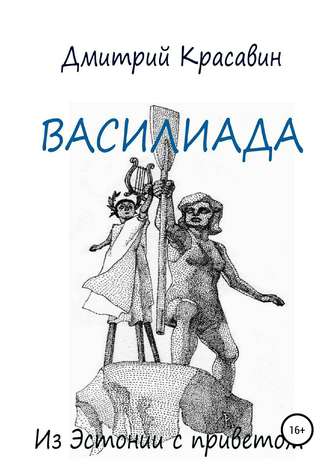

Дмитрий Красавин

Василиада

Медитация в пустом доме

В камине тлеют головешки.

Сползают тени вдоль портьер

и заползают вперемешку

с моими мыслями на дверь.

Сосредоточившись на двери,

я медитирую.

Мой бюст

летает в сумраке портьерном.

Дом одинок, и вечер пуст.

Ночь, улица, фонарь…

И фонарей, и улиц —

во как!

И две аптеки за углом!!!

А мне все так же одиноко,

как будто вновь

с тобой

вдвоем.

Со скуки

Прощайте утки, гуси, куры…

И ты прощай, любимый хряк.

Мне скучно.

Все соседки – дуры.

Я поднимаю красный стяг!

Пусть наш бычок слегка позлится.

Пусть помычит, грозя врагу.

Мне надоело здесь коптиться —

я с флагом в поле побегу.

Махну направо

и налево.

Вперед махну.

Махну назад.

Вставай, страна!

Пойдем на дело!!

Дрожи, презренный демократ!!!

Поражение

Мы в ссоре вновь.

Твои слова

полны бесплотных осуждений.

Они глупы…

Ты не права…

Я докажу…

Но голова

уже касается коленей

твоих безумно-стройных ног…

Я побежден…

Прости им Бог!

Труба

Труба красавца теплохода

ему верна лишь,

как раба.

В любых портах, в любых походах,

во дни торжеств и при невзгодах -

где теплоход – там и труба.

Он – белоснежен.

Она – в саже.

Он мчит вперед.

Она ревет

Мне как-то странно было даже —

что ж он ей шею не свернет?

Но, я подрос, окончил КВИМУ.[57]

От старых дум нет и следа.

Я знаю: тот красавец сильный

лишь потому, что с ним – труба!

Воспоминания

Воспоминания, воспоминания.

Лист пожелтелый лениво кружится.

Дождь барабанит по лысым камням

и пузырит на перроне лужицы.

Кем-то забытый дрожит черный песик —

шкура обвисла и лезет клочьями.

Жалобно поезд гудит, словно просит:

встать и обсохнуть от мокрой осени.

Строчка вагонов за городом тает,

мерно отстукивая расстояния.

Тихо дождинка с окошка стекает.

Воспоминания, воспоминания …

Полнолунье

Ночью странной,

ночью лунной,

выбив локтем витражи,

прыгну в сад.

Тропой пурпурной

убегу от сытой лжи.

Лунный свет,

скользя наклонно,

тронет влажный дым осин

и прольется вниз

со звоном,

теплым ветром уносим.

Простерев над садом крылья,

я вольюсь в его струи,

Лунным светом,

Лунной пылью

лягу в волосы твои,

отражусь в зрачках зеленых,

повторяясь в зеркалах,

ворох лет, бездумных, сонных,

обращу в безгласый прах.

Ты поднимешь руки-крылья,

отряхнешь вериги слов,

недоверия, бессилья, и. .

над кромкою лесов,

над бескрайним Океаном,

над заснувшею Землей

мы торжественно и плавно

полетим к звезде иной.

Мальчик хочет

Поезд мчался на Питер. В соседнем купе уже в сотый раз мальчик просился в Тамбов. Голова раскалывалась от выпитой с приятелями на перроне плохой водки, от спертого воздуха плацкартного вагона и от мальчика, который хочет в Тамбов. Я вышел в тамбур, закурил… Лязг вагонных колес, мелькание желтых огней за стеклом вагонной двери, вкупе с набившей оскомину мелодией, головной болью, желанием опохмелиться и привели к созданию прилагаемого ниже…

Исчез Тамбов. Летит на Питер поезд,

гудком охрипшим время разодрав.

Колеса бьют по рельсам: «Скорость. Скорость!»

Душа кричит: «Гуд бай, гуд бай, май лав!»

Багряный ветер не осушит слезы,

не охладит мою больную грудь,

не повернет к Тамбову паровоза —

ни колесо, ни рельсы не загнуть.

О, как осилить расставанья муки?

Как воспарить в сонм дремлющих светил?

Любовь моя, к тебе тяну я руки:

– Где ты сейчас? Где утренний кефир?

По сторонам несутся ввысь перроны,

мешаясь с пеной желтой полутьмы.

Я весь в огне трясусь между вагонов,

смотрю в их зев, а снизу – смотришь ты.

В руках кефир. В глазах – сплошная мука.

В просвете ног мелькают тени шпал.

«Вот до чего доводит нас разлука», —

подумал я, икнул и зарыдал.

Спринтеры

Им в груди ветер дул попутный.

Они бежали к цели задом

по прелой скатерти лоскутной,

прошитой времени снарядом.

Сияла цель им в отраженьях

набухших влагой облаков,

как обещанье воскресенья

монет на поле Дураков.

О складки пятки спотыкались.

Колени двигались не в лад.

Виновных тени отсекались,

а все когда переругались,

к чему, забыли, зарекались

со старта пятиться назад.

Не так ли мы сквозь катаклизмы

идем «вперед» – к капитализму?

Метель

Метель…

Под самый Новый год.

Снег жгучий, как шрапнель,

с боков и снизу в лица бьет.

Метель метет,

метель.

Метель…

Уходит в память день.

Спадает встреч волна.

Скользит в былое год, как тень

от будущего сна.

Мельканье звезд, огней, машин…

Обрывки чьих-то фраз…

Метель из порванных седин

опутывает нас.

На миг затихла и…

швырнув

из тьмы в грядущий год,

захохотала, повернув

в анфас беззубый рот.

Моя Любовь

Моя Любовь к тебе древнее Рима!

Древнее звезд,

парящих в вышине

на тонких крыльях ангелов незримых.

Я знал о Ней еще в предвечном сне!

Когда весь мир был сжат в одно мгновенье,

когда лепились замыслы светил,

Господь в мое земное воплощенье

Ее углем меж ребер положил!

И вот, творя судеб предназначенье,

мы встретились.

Но ты не хочешь внять,

что со времен библейского творенья

на нашей встрече – Божия печать!

Герберы

Герберы на праздничном столе

среди рюмок, пива и закусок

одиноки, словно «Шевроле»

где-нибудь в селении за Тарусой.

Нереалистичны.

Невпопад.

Диссонанс капусте и селедке.

Кто их подарил?

Какой фанат?

Они стоят – три бутылки водки!

Над столом висит сивушный чад,

гости перепили, переели…

Где-то на окраине слышен мат.

Кто-то под столом скатерку стелет…

Герберы на праздничном столе…

Одиноки, словно звезды в небе…

Бросьте их владельцу «Шевроле».

Пусть к себе, в Париж, за водкой едет!

Крушение империи

В империи пошел сплошной разлад!

Опять свободу просят готы.

Варяги сели на швертботы,

рванули к грекам.

А Гийом

провозгласил себя царем

над всеми турками.

Втроем:

Луцилий, Марк и Диомид

достали где-то динамит

и трон рванули.

Крики, брань…

Гийома выслали в Сызрань,

он осознал все, слезы льет…

Луцилий в спешке дело шьет

на Диомида.

Марк – крутой,

торгует в Персии икрой.

Болтают всякое в народе:

когда-то все о недороде,

да об удоях молока…

Теперь такая мелкота

уж не волнует.

Весь народ

на баррикадах пиво пьет.

Народу – зрелищ подавай,

а там хоть Рим распродавай.

О чем я тут? Ах, о развале…

Кто у нас шефом на вокзале?

Кто за собой всех поведет

и хлеба даст, и штоф нальет?

И на кого искать управу?

Да я и сам не знаю, право…

Ильич – так тот таскал бревно,

а нам, татарам, все равно.

Залп Авроры

Аврора жахнула средь ночи холостыми.

Завыли псы.

Перекрестился поп.

Бегут года, а эхо все не стынет,

и президент с экрана морщит лоб.

– Вперед, друзья, шеренгой в ногу!

Конец войне и нищете!

Голодным – хлеб! Земля – народу! —

вещал Ильич с броневика толпе.

И верил сам…

А может, и не верил

или забыл о том, что говорил.

Толпа – ничто. Ведь главное – Идея!

О ней он думал. Только ею жил.

И за Идею снова отобрали

у наших дедов землю, мир и хлеб.

И продолжались вечные баталии,

и кровь текла на жертвенник побед.

Сейчас идеи выброшены.

К Богу

уж третий вождь почтенье показал.

Шеренги сбиты, и толпой, не в ногу,

мы все пришли на рыночный вокзал…

Движение

Движение по спирали…

Движение по прямой…

По шумной магистрали…

По ломанной кривой…

Движение – шаг навстречу…

Движение – шаг назад…

Движение беспечно,

бесцельно, наугад…

Твоей руки движение

и следом – твоих глаз…

Движение – воздвижение…

Движение – экстаз.

Движение ветра в полдень…

Движение планет…

Луны в прозрачной колбе…

Твоих ни «да», ни «нет»…

Движение – сомнение

в попытках все понять…

Как праздник искушения,

который надо ждать…

В заснеженной постели

с утра метет метель…

Движение к долгой цели

оправдывает цель.

Часть и целое

Часть – это целое, но

без кусочка,

как, например, джентльмен

без платочка

или как лес

без лесного уюта,

или – десантник

без парашюта.

Может кусочек и мал, и невзрачен,

может лишь точкой одной обозначен,

но

без его долевого участья,

целое вечно останется

частью.

Пожарище

Клубы дыма, запах гари,

перемешанной с золой,

над завьюженною далью,

над упавшею звездой,

над моими письменами,

над звонками в Никуда,

над прощания цунами,

над твоим «ни Нет, ни Да»,

над бескрылою надеждой,

над ленивою водой,

над мечтой, что стала прежней…

Дым и гарь над всей Землей.

Сон в духе ретро

Ты заблудилась.

Но в пространстве

возникла связь былых времен.

Так, пригласить тебя на танцы

позволил мне мой странный сон.

Кружась в огромном белом зале,

ловя улыбки в зеркалах,

мы были первыми на бале,

повсюду слыша:

– Ах, ах, ах!

– Ах, как она прекрасна, право!

– Какой галантный кавалер!

– Какие па!

– Ах, браво! браво!

– Вот где изящности пример!

Король предложил тебе руку,

но ты сказала тихо:

– Нет, —

и обрекла его на муку

от сладких грез на сотни лет.

Потом заря гасила свечи.

Звенели звезды в унисон.

Ты говорила:

– Время лечит.

Ты клала руки мне на плечи

и, не назначив новой встречи,

грустя, покинула мой сон.

В ночи

И этот сон,

и эта ночь,

и это лето…

И шорох листьев в унисон

с дыханьем ветра…

И море темное – глаза…

И в лунном свете – губы…

– Люб-лю, – я тихо прошептал.

И вверх взметнули трубы

каскад кадансов,

песен,

фуг!

К Земле склонились звезды…

Я ждал…

Вы молвили:

– Мой друг,

есть баксы – все возможно.

Я был богат – богаче нет.

Но трубы замолчали.

Я дал Вам тысячу монет,

потом завел в ночи мопед

и укатил в печали.

Дым

Пугая дымом комаров,

кружащих роем в балагане,

вы не заметили Богов

над золочеными главами

бездарных бонз в тени оконцев.

Вам, не привыкшим к свету солнца,

светлее было в темноте

и многолюднее в пустыне.

Быть первым – значит быть в хвосте, —

так вас учили, и поныне

вы продолжаете страдать

от кашля, насморка, простуды…

И, не листая Книги Судеб,

беретесь судьбы толковать.

Нет, катаклизмов здесь не будет.

Никто не будет пировать,

и вами изгнанный Левит

ваш балаганчик не спалит.

Кто вас осудит?

Кто простит?

Дым все

кружит,

кружит,

кружит.

З-З-З-З-З-З-З-З-З-З…

Зажжен закат зеркальных залов

за занавесками зари.

За запределием забавы

зажжен закат.

Закат зажгли…

Звенят забытых звонниц звоны,

зовут законченных зевак

забить законами законы,

зарыть зубатый зебру-знак…

Зовут завесить заграницы…

Звонарь запоры заказал…

Земля забыла закруглиться.

Звучит запевом зов «Зарницы».

Зажжен закат. Заполнен зал…

Гербарий

Я подарю тебе гербарий

давно засохнувших надежд,

чтоб, несмотря на запах гари,

презрев ухмылочки невежд,

ты по-крестьянски улыбнулась

моей наивности.

Потом

слегка взгрустнула, что не сталось

войти нам в тот прозрачный дом

сплошь алогичного пространства,

где невозможно утаить

текущих слов непостоянство,

запутав тонкую их нить;

где сны от яви не закрыты;

где ложь не прячется в углах;

где овцы – целы, волки – сыты,

и свет в огромных зеркалах,

не преломляясь, побеждает

черед прилипчивых теней;

где в длинных комнатах летает

пух прошлогодних тополей…