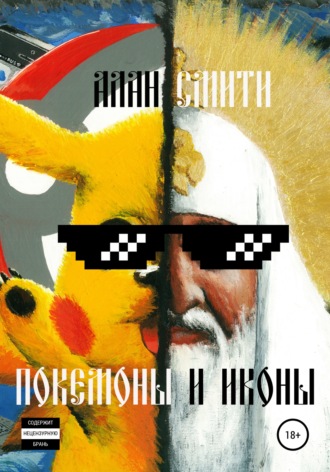

Алан Смити

Покемоны и иконы

17. Отец

Всё детство я провел в одном убогом городке под названием Шадринск, что в Курганской области. Город с постоянно убывающим населением чуть более пятидесяти тысяч человек, большинство из которых пенсионеры, я собирался покинуть ещё классе в пятом. Причин тому было несколько. Но основной, как может на первый взгляд показаться, было не отсутствие перспектив. Причиной был мой отец.

Он был татарином. И фамилию носил тоже татарскую – Имансызов. Разумеется, и у меня такая же была.

Их брак с матерью был немного странным. Мама всегда очень много читала, была хорошо воспитана, даже застенчива. Ее любовь к книгам передалась и мне. В детстве вместо улицы я часто предпочитал хорошую толстенькую книжку о путешествиях или фантастику. Отец же был её противоположностью. Он бывал груб и с ней, и со мной. До меня, как мне казалось, ему вообще не было дела. Для него я рос сорняком, который только мешался под ногами. Не помню, может, так было не всегда, но последние годы очернили все светлые пятна, если такие и были в нашей семье.

Он был довольно крупным и сильным. Добавьте к этому хамство и трусость – и получите, как говорил наш участковый, «кухонного бойца». В детстве мне часто прилетало по жопе кожаным армейским ремнем. Бил меня отец за любую провинность: за тройку в дневнике, за невыброшенный мусорный пакет, за опоздание из школы. Сначала я даже испытывал чувство вины, считая наказание вроде как справедливым. Несомненно, что я бы и без наказания повинился и впредь не допустил повторения своего проступка, но удары всё же воспринимал как справедливые. Однако по мере взросления наказания становились всё более частыми и всё менее объяснимыми, а порой и не поддающимися логике. Прилетать мне стало не только по жопе, но и по голове. Отец бил меня руками, пинал ногами. Это происходило настолько часто, что я даже перестал эти пинки и подзатыльники замечать. Только старался не попадаться отцу на глаза.

Я его ненавидел. И ненависть эта год от года становилась всё осознанней. После очередных пиздюлей я всё четче представлял, как буду убивать его в следующий раз, когда он только посмеет меня ударить. И каждый следующий раз я сперва ненавидел себя за слабость характера, а потом всё сильней и сильней – его.

Поразительно, но приступ ненависти никогда не был продолжительным. Я быстро отходил, и мне просто хотелось его не видеть. Желание его убить сменялось диким желанием убежать из дома куда подальше. Насовсем. И никогда не возвращаться. Наверно, я бы и уехал. Но останавливала мысль, что с моим побегом жизнь матери станет совсем невыносимой.

Сначала я не видел, как отец бьёт её, только слышал из своей комнаты ночные скандалы, которые случались всякий раз, когда он приходил пьяный. Как правило, сначала он доставал допросами меня о выученных уроках и всё такое, хотя учился я всегда хорошо, а потом доставалось матери. Претензии к ней были на почве ревности. Хотя не думаю, что он её действительно ревновал. Скорее, это было своего рода формой подтверждения обладания ею: так хозяин бьёт рабыню, чтобы та не забывала, кому принадлежит.

Мать у меня, в отличие от отца, русская. Такая по-настоящему красивая, с шикарной фигурой и низким голосом. Работала она медсестрой в местной больнице, что, по мнению отца, была «рассадником блядства». Кстати, именно в больнице они и познакомились. После аварии на своём мотоцикле он несколько недель пролежал прикованным к больничной койке с кучей переломов и разрывом внутренностей. Шансов спасти его практически не было. Но мать выходила его. На свою голову.

Мать тщательно скрывала синяки, которые оставались после очередного пьяного скандала. Она практически перестала улыбаться. Осунулась, перестала краситься и красиво одеваться.

Уже после смерти отца я спросил её, почему она не разводилась с ним. Ответила, что боялась даже заикнуться о разводе. Она была уверена, что отец прибьёт её. И это не были предположения. Это был животный страх, поэтому угрозу она чувствовала каждой складочкой на некогда гладкой коже. Постоянные избиения, унижения лишили её способности мыслить рационально и критически. Она безумно желала этого развода, но даже не представляла, с чего следует начать, как необходимо будет поступить, если конфликт на этой почве зайдёт слишком далеко. Плюс ко всему, как ни странно, я был ещё одной причиной, мешающей действовать решительно. Я был маленький, со мной просто так у подруги не переночуешь или на работе не останешься. Мне надо было ходить в школу. Вероятность, что отец мог запросто взять меня в заложники, была высока. Я был её уязвимым местом.

Жаль, что ни я, ни мать не решались поговорить об этом друг с другом раньше. Скорее всего, мы бы сбежали в тот же день. И, конечно, никакой обузой при побеге я бы не стал.

Уже в старших классах я узнал, что у матери рак. Она не говорила мне об этом, но, когда ей сделали химию и её волосы выпали, скрывать стало бесполезно. Отец о болезни матери узнал тоже не сразу. А когда узнал, то открыто стал говорить, чтоб она поскорей сдохла. Его поведение изменилось, он как будто стал жить какой-то только ему ведомой собственной жизнью. Нас в ней точно не было. В какой-то момент он стал требовать от матери вообще выселиться из его квартиры.

Всё решил случай. Однажды морозным декабрьским вечером в дверь настоятельно позвонили. Так обычно звонил отец, когда приходил в очередном пьяном угаре. Мы с матерью сжались, готовые к скандалу и побоям. Но это оказался участковый. Он, немного переминаясь, сообщил, что отца нашли мертвым, захлебнувшимся в собственной блевотине, замерзшим где-то недалеко от дома. Потом оказалось, что он отравился метиловым спиртом, содержащимся в «Боярышнике». Тогда не он один загнулся. Город просто эпидемия какая-то охватила: в течение недели свыше пятидесяти человек отравились. Участковый, вероятно, ожидал истерический вой и горькие слезы по поводу известия о скоропостижной кончине супруга, но мать только загадочно посмотрела в ответ и, ничего не сказав, с облегчением закрыла перед лейтенантом дверь.

Хоронили отца по своим татарским обычаям его родственники, денег у матери всё равно не было, так как из-за болезни ей пришлось уволиться с работы и оформить инвалидность. Ни до, ни после смерти отца она не желала ему зла, мечтала только, как и я, спокойно уйти, убежать. Я слышал на похоронах, как она, кидая в могилу кусок замерзшей глины, проговорила: «Пусть земля тебе будет пухом». И это были не просто слова, обычно произносимые в подобных случаях. Я был поражен их искренностью. В них не было ни злобы, ни радости. Было трудно представить, что ещё пару недель назад тот, кому были эти слова адресованы, так же искренне, в лицо, желал ей смерти.

Это произошло ещё в школе. А после я поступил в местный пед, а потом уехал в N. Ещё до отъезда делал для блогеров рекламу, а также через агрегаторы нагонял посещения их профиля и просмотры роликов. А затем сам решил попробовать себя в качестве блогера. Благо что имел талант много, связно и быстро говорить, а также хейтить. Последнее в интернете особенно приветствуется, потому как взаимные оскорбления рождают конфликт, который публике интересен больше, чем первоначальная тема обсуждения. Но фамилия моя для блогерства была не очень звучная. К тому же напоминала об отце. Вот я себе и взял псевдоним «Соколов». Почему именно Соколов? Не знаю, услышал где-то. Может, ещё и потому, что ассоциация с гордой, свободной птицей, а мне всегда крыльев для полного счастья недоставало. Так что фамилию решил сменить. Документы собрал давно, а подал незадолго до своего задержания.

Кстати, как-то давно от деда своего по отцовской линии, когда тот ещё живой был, узнал, что прежняя фамилия моя происходила от татарского «имансыз», что значит «неверующий». Историю происхождения он не знал и, похоже, особенно не задумывался, пока я не спросил. Забавно, не правда ли?

18. Зомби

Меня завели в камеру, напоминающую ту, в которой я проснулся с утра, но более мрачную. В камере стояли двухъярусные кровати на шестерых человек. Все, кроме одной, были уже заняты. Я разместил на свободной койке второго яруса принесённый с собой матрас и обернулся. После ярких вспышек фотокамер журналистов, что караулили меня у здания суда, после лучей ещё теплого солнца, пробивавшихся через решётки автозака, и после света ламп, отражающегося в белом кафеле душевой, я практически ничего не мог разглядеть в сумерках вонючей комнаты. Заметил лишь, как из темноты на меня уставились, поблескивая мутными белками, пять пар глаз.

Сначала они были неподвижны, а затем начали двигаться, как мне казалось, всё ближе и ближе. Железные двери за мной уже успели закрыться, и путь к отступлению был отрезан. Я вспомнил, как к моим видео некоторые озлобленные личности оставляли комментарии с довольно подробным перечислением всего того, что со мной будут делать, когда я попаду на зону. Изнасилование было лишь одним пунктом в этом списке. Не думал, что всё начнется так скоро. Тот мужик, с которым я провел прошедшую ночь в изоляторе, в какой-то степени успокоил меня. Он хоть и был настоящим зеком, но опасностью от него даже не веяло. Здесь же воздух пропитался страхом. Моим страхом.

Меня охватила паника. Ничего тяжелого под рукой я нащупать не мог, в руке был только мой синий пакет. В школе я всегда держал себя в форме, даже тяжести таскал, поэтому подумал, что начну отбиваться и кричать, а там, глядишь, охрана на шум прибежит. Я сжал в левой руке пакет, чтобы отмахиваться им на тот случай, если у нападавших будет нож или заточка, а на правой растопырил пальцы – чтобы было легче кого-нибудь схватить, развернуть и создать среди них толкучку. Вдруг из темноты, освещаемой тусклой потолочной лампочкой, показался невысокий щупловатый парень, на вид моложе меня. Выражение его лица было несколько странным. Оно было одновременно и заинтересованным, и безразличным, а глаза бесцветными.

«Покемон? – спросил он меня. – Это тебя по телевизору показывали?»

У меня сразу отлегло. Оказалось, что парень только сегодня, как и я, был арестован и попал сюда за сбыт наркотиков, продавал их, придурок, через ВКонтакте и оплату на сберовскую карточку принимал. Одним словом, довольно занятный тип.

Позже я познакомился со всеми обитателями камеры. В основном это были наркоманы. Каждый попался за хранение. В дальнейшем мне приходилось сидеть в разных камерах с разными арестантами, но большинство из них оказывались там именно за наркотики. Причем именно за хранение, а не за сбыт. Собственно, это были простые наркоманы, как правило, с совсем небольшим стажем. Как они мне сами рассказывали, практически всегда таких приговаривают к реальным срокам. Но, вопреки расхожему мнению, зона выздоровлению от наркотиков не способствует. Даже напротив, плотненько усаживает на наркоту, ведь и там существуют свои каналы доставки дури. Лишь бы деньги были.

Оказалось, что наша камера была карантином. Всех, кто попадает в СИЗО, сперва помещают в карантин. Пожалуй, это было самое ужасное место, где мне когда-нибудь довелось побывать. Такой жуткой антисанитарии я больше нигде не видел. В камере было очень душно. Стены от влаги покрылись тонким слоем слизи, чувствовался пенициллиновый запах грибка. Зарешеченные окна были постоянно открыты, но от духоты спасали только ночью, которая была во власти комаров. А по грязному полу, не обращая внимания на время суток, протаптывали свои маршруты мокрицы и тараканы. Но все эти тараканы и комары перестали меня волновать, как только я лицом к лицу встретился с зомби.

Последний раз зомби я называл Иисуса, имея в виду, что он, как не кто иной, стал соответствовать этому понятию, воскреснув из мертвых. По крайней мере, других примеров история не знала, если, конечно, не считать Лазаря из Вифании, которого сам Иисус воскресил на четвертый день после смерти. Других документальных свидетельств существования зомби я не встречал, разве что только в фильмах. Но я и подумать не мог, что настоящим зомби был не человек! Спрыгнув как-то со второго яруса, я, чтобы не наступать босыми ногами на грязный пол, постарался попасть в свои кроссовки, что стояли у кровати. «Блядь!» – крикнул я, машинально дернув ногой так, что кроссовок, в который я только-только протиснул носок, взлетел, сделав тройное сальто, и упал на пол подошвой кверху. В камере воцарилась тишина. Все уставились на мой кроссовок, что лежал в проходе. Вдруг он начал шевелиться, переваливаясь то на одну сторону, то на другую, норовя перевернуться. Вдруг из-под кроссовка появилась маленькая серая мордочка. Это была мышь! Камера оживилась, а серая плутовка, получив сотрясение, неспешно проковыляла до стены, где скрылась в щели.

Зомби-мышь скрасила однообразие, царившее в камере. Она не особо обращала внимание на людей и свободно передвигалась из угла в угол. Вела она себя очень странно, порой даже кидаясь на нас. Судя по всему, была она поражена токсоплазмозом. Это такой паразит, который, попадая в чужое тело, меняет мозговую активность своей жертвы: зараженное животное старается спровоцировать более крупных хищников сожрать его, чтобы паразит смог занять другое тело. Всё это немного напоминает, как люди, хавая вечерами соловьёвых и киселёвых, не замечают, как превращаются в зомби.

Кто-то предложил отправить вместе с мышью маляву в соседнюю камеру.

«А если мышь – стукачок?» – тут же высказали версию.

«Тогда малява в руки мусоров попадет. Не вариант», – возразили в ответ.

«Давайте попробуем что-нибудь от балды написать. Если попадет к мусорам, они ничего не поймут, а если по назначению, то её отправят с ответом назад», – предложил арестант.

«Поца, а может, её на волю за коксом[7] отправим?» – предложил долговязый наркоман.

«Сука, может не вернуться», – тут же подхватил другой, и все рассмеялись.

«Я слышал про кота-наркокурьера на одной тульской зоне. Кот у них местный, давно прикормленный. Допустим, ты выходишь и забираешь с собой кота, за забором на него надеваешь ошейник с гариком[8], а кот возвращается назад в зону», – долговязому явно нравилась его идея отправить мышь за наркотой.

В конечном счете решили просто привязать за шею папиросу. Долго ловить мышь не пришлось, она не сопротивлялась и, кажется, была даже рада, что её, наконец, кто-то поймал. Привязанная папироса смотрелась очень смешно: она была похожа на ракету, и стоило только ракету поджечь, как мышь улетела бы навсегда на волю. Мышь вновь скрылась в своей щели, а мы остались ждать. Но ни в тот день, ни на следующий зомби-мышь не появилась. Не видели её и в других камерах. Она пропала. С папиросой. Шутили, что табак оказался слишком крепким для неё. Скорее всего, из-за папиросы она просто застряла в узких каменных переходах или зацепилась петлей. Даже и не знаю, какая смерть для неё была бы легче: от пожирающего её паразита или от удушья. Хотя и живой она всё равно уже не была. Вероятно, такими становятся те, кто продает свою душу дьяволу: в тело вселяется монстр, а ты лишь передвигаешь ноги.

Не менее жуткой была и еда, которой нас кормили. Всё было приготовлено на основе размороженной прошлогодней капусты, в которую иногда добавляли рыбьи кости или какую-нибудь крупу. Употреблять в пищу эту блевотину было невозможно, была она похожа на зеленоватое месиво с отвратительным запахом. На вкус капусту никто из сидящих в камере так и не отважился попробовать. В моём синем пакете была пара пакетиков доширака, которыми я поделился с сокамерниками.

Подходили к концу вторые сутки, как я был задержан, а адвоката мне так и не предоставили. Странное дело, но и не допрашивали больше. Как только я очутился в камере, будто перестал быть интересен для всех. Из-за толстых бетонных стен СИЗО новостей не поступало, и я чувствовал, что сижу в каком-то колодце, из которого был выход только один – налить доверху воды, и если повезет, то выплывешь, а нет – всплывешь.

19. Адвокат

Из-за постоянного света лампы, что горела в камере, а также от нахлынувших на меня мыслей я практически не спал. Лежал ночью с закрытыми глазами. Хотелось посмотреть на ночное небо, послушать щебетание сверчков, но проклятая лампа, освещая серый прокуренный потолок, не давала пробиться свету далеких звезд в мою крохотную конуру, в которую я, как собака, был заперт. Под утро я всё же засыпал. Так всегда бывает: всю ночь не спишь, мысли гоняешь из угла в угол, а с первыми лучами солнца, когда уже и вставать пора, тебя накрывает.

«Покемон!» – кто-то гнался за мной сквозь высокую траву. Голоса нагоняли меня. Бежать я не мог. Спасение было только в этой траве. Надо было спрятаться, укрыться ею, врыться в землю. Я замер. Щеку что-то щекотало: наверно, это был стебелек донника, который я прижал, когда падал. Глаза открывать было страшно, я лишь вдыхал его солоновато-горький аромат.

«Подъём!» – но они уже стояли надо мной. Я вздрогнул. В памяти одно за другим стали всплывать многочисленные события последних дней, я вспомнил, где нахожусь. По моему лицу спокойно расхаживал таракан, и я окончательно проснулся. Захотелось чего-нибудь съесть.

К обеду меня вывели из камеры к адвокату. Алексей Башмаков, к которому я обратился за консультацией буквально за пару дней до задержания, встретил меня с улыбкой: «Ну что, в СИЗО много покемонов поймал?»

Оказалось, что за эти дни к моей персоне было приковано внимание множества людей, в том числе известных. За делом следили десятки телекомпаний, газет и интернет-изданий. Я старался не показывать Алексею своё удовлетворение этими новостями, но в душе был очень рад. По крайней мере, думал я, этот скандал придаст мне ещё большей популярности.

Алексей уловил мой оптимизм: «Чему радуешься? Во-первых, у тебя нашли наркотики: по двести двадцать восьмой наказание минимум три года. Во-вторых, твои покемоны действительно прошлись не по своей дорожке».

Адвокат достал из портфеля сверток и вытащил из него бутерброды, сок, бананы, фрукты.

«Ешь, – сказал он, снова улыбнувшись, – одними покемонами сыт не будешь».

«Но ведь это же маразм какой-то – сажать в тюрьму за покемонов?» – откусывая бутерброд, попытался я хоть как-то оправдаться перед Алексеем.

Мне почему-то было стыдно перед ним. В нашем первом разговоре он хоть и соглашался со мной, что привлечение к уголовной ответственности за мои ролики это из области бесовщины, но предупреждал, что в нынешние времена возможно всё. Я тогда его слова больше расценил как набивание себе цены.

«Смотри, есть ещё один аспект, который мы должны с тобой учитывать. Твой ролик с покемонами стал своего рода вызовом против системы. Власть по государственному телевидению, в новостях, то есть вполне официально и конкретно, объяснила, что ловить покемонов в церкви нельзя. И не просто запретила, а ещё и – для особо одаренных – пригрозила Уголовным кодексом. Что сделал ты? Ты сказал, что вертел эту власть на одном месте и демонстративно совершил ровно то, от чего тебя предостерегали. Поэтому, господа присяжные заседатели, позвольте задать свой первый вопрос моему подзащитному, а не балбес ли он? – хорошее настроение моего адвоката и бутерброд всё же вселяли определенный оптимизм. – Понимаешь ли ты, Руслан, что своим поступком поставил под сомнение всю серьёзность слов, произносимых с голубых экранов? Осознаешь ли ты, оступившийся недоучка, что всемогущий телевизор вещает истину, которую не следует ставить под сомнение, а в которую стоит только верить? Верить всем сердцем своим. Желудком. Печенью. Не надо осмыслять веру. Голова тут не нужна. Голова вообще лишняя. Если с головой верить, то ведь можно и сомневаться начать. А сомнения – первый шаг к бунту, бессмысленному и беспощадному, как говорил великий Александр Сергеевич. Представляешь ли ты себе, как подобные выходки разжигают ненависть и вражду по отношению к сильным мира сего? Думал только духовенство задеть, а потревожил духовные скрепы!»

Я дожевывал очередной бутерброд, запивал его соком прямо из коробки и с восхищением смотрел на своего спасителя.

«Видишь ли, Руслан, – продолжал он, – страна после распада, после войн, терактов, наконец, встала с колен, стала уверенно держать голову. Но в погоне за экономическим благосостоянием нами были утрачены многие нравственные ориентиры, такие как милосердие, сочувствие, сострадание. Поэтому, чтобы возродить традиционные ценности, государство всей душой поддерживает институты убеждений людей. И не надо расценивать это как сращивание государства с доминирующими церквями. Формирование правильных патриотических взглядов у людей – задача общая. А что есть сегодняшний патриотизм? На чем его воспитывать? Правильно – на злобе. Злобе к врагам, которых повсюду пачками. И если б только внешние враги омрачали радость наших побед! Самый страшный враг – внутренний, что по соседству живёт, лодку раскачивает и сомневается в услышанном по телевизору. Вот и приходится власти и духовенству объединяться против такого врага, чтоб выкосить его, вымести поганой метлой! И как только внутренний враг, то есть враг, внутри нас сидящий, изгнан будет, не заметим мы, как ещё вчера очень родные, понятные и близкие люди, будучи не глупыми, не серыми, не бессмысленными, волшебным образом, как в какой-то безумной сказке, вдруг начнут повторять за телевизором всю ту чушь, которая из него испражняется. В этом и есть великая цель, достижение которой усложняют такие, как ты».

Он замолчал, достал из портфеля какие-то бумаги и стал раскладывать по столу. Затем я долго, очень подробно рассказывал ему про обыск, про арест, про то, как снимал ролики. Алексей иногда останавливал меня, что-то записывал, потом переспрашивал, опять записывал. Занятие было довольно утомительным, но всё же находиться в его обществе было куда приятнее, чем в том, что меня ожидало в камере.

«Нам бы только отделить критику церкви от её оскорбления, от оскорбления верующих и от разжигания вражды», – задумчиво произнес Алексей, продолжая что-то записывать.

«Так и есть, – согласился я, – мне их чувства в целом безразличны, и уж тем более я не выделяю, кто из них лучше: мусульмане, православные или католики».

«Ха! – перебил меня адвокат. – На днях знакомый прокурор анекдот рассказал. Девочка десяти лет говорит:

– Какое счастье, что мы православные. Вы не представляете, как я ненавижу этих католиков.

– Это почему?

– Как вы не понимаете, они же молятся примадонне!

– Деточка, примадонна – это Алла Борисовна Пугачева, а молятся они Мадонне, по-православному – Матери Божьей. Это одна и та же женщина.

– Да-а?»

Кстати, обычно в карантине выдерживают неделю. Но мой адвокат поговорил с руководством СИЗО и попросил перевести меня в более нормальные, если так можно сказать, условия. Хорошим аргументом, судя по всему, послужило нарастающее внимание к моему делу со стороны телевидения и других СМИ. Поэтому через день меня подняли в хату.