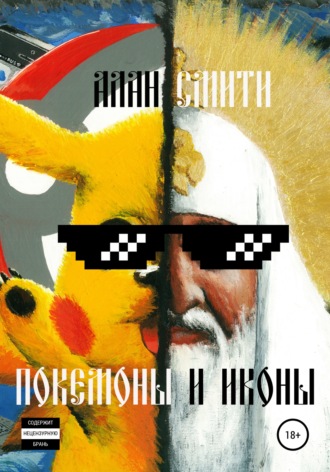

Алан Смити

Покемоны и иконы

25. Глаголом жги сердца людей

В стопках перетянутых жгутом книг, что пылились на полу, я всё же смог отыскать несколько, что с юриспруденцией никак связаны не были. Мое внимание привлек томик из полного собрания сочинений Льва Толстого. Издание было старое, 1957 года, но книга отлично сохранилась. На титульном листе и семнадцатой странице бледнели штампы университетской библиотеки. Пожелтевшие по краям страницы сразу же наполнили комнату особым запахом – купажом библиотечной пыли и типографской краски. Помню ещё с детства, когда лежал с переломом, хандра отлично лечится чтением. Но включённые в том три трактата – «Исследование догматического богословия», «Исповедь» и «В чем моя вера?» – вызвали откровенную апатию, как только я открыл оглавление. «Что ж, теперь религия меня везде преследовать будет?» – подумал я, откладывая книгу в сторону.

Спустя какое-то время пришёл адвокат. Заметив книжку Толстого, он одобрительно сказал:

«А вот это ты правильную книгу достал».

«Извиняюсь, что похозяйничал, хотелось что-то почитать новенькое», – ответил я.

«Начал уже читать?» – махнул рукой Алексей, давая понять, что он не против.

«Если честно, то нет. Названия показались слишком скучными», – честно сознался я.

«А зря, – в ответ сказал адвокат. – Ведь Толстой тоже был бунтарь, и твои взгляды в чем-то схожи с его. Он также был критиком РПЦ, с той лишь разницей, что не охаивал церковь огульно, а пытался сперва разобраться в дефектах православия».

«Н-да, я слышал что-то об этом», – неуверенно вставил я.

«Слышал он! – ухмыльнулся адвокат. – А ты почитай вот и попробуй посмотреть на себя через призму новых знаний».

Он немного помолчал и добавил:

«Ты знаешь моё мнение. Я крайне негативно отношусь к тому, что ты сделал. Но ещё большим злом я считаю уголовное преследование за твою выходку. И мой долг – защитить тебя. Не перевоспитать тебя, не переубедить, но доказать абсурдность уголовного преследования за убеждения. Церковь и власть нас предупреждают о неприкосновенности своего союза и в доказательство серьёзности своей дружбы готовы принести жертву. И жертвой оказался ты, что для них очень кстати. Сегодня ни у власти, ни у церкви нет ресурса управлять умами таких, как ты, молодых и сомневающихся во всём, пока ещё не закостенелыми умами. Попытки насадить таким, как ты, феодальное мировоззрение пока ещё не увенчиваются успехом. Поэтому им остается прибегать к проверенным методам – репрессиям и гонениям. А ты им сам помог. Помог своей же глупостью. Будь ты немного умнее, жег бы глаголом без всякой нецензурщины, благо что великий и могучий сделать это позволяет. Тем самым, кстати, значительно усложнил бы им задачу».

Адвокат отвернулся к окну, а затем, резко обернувшись, дирижируя рукой, выразительно выдал:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей.

Надо представить, как я был поражён! Я чуть не зааплодировал ему. А Алексей продолжил:

«Знаешь, что дальше произойдёт? Они из твоего дела сотворят прецедент. Да, будет много вони вокруг, всякие либералы выскажутся, но шумиха вскоре утихнет. Пока им не по зубам такие ястребы, как Невзоров, они будут клевать таких птенцов, как ты. А придёт время, и сажать начнут не только за оскорбление церкви, но и власти. Чтоб голову не смели поднять. А сейчас им надо тебя в жертву принести. Просто необходимо это сделать, иначе заклинание не подействует. У тебя же путь теперь один остался – убедить всех, что твоя критика церкви – это вовсе не разжигание ненависти к религии и верующим, а напротив, попытка очистить саму идею веры от поражающих её язв и корост, а сквернословие в твоих устах – не что иное, как часть сакрального наговора от гнойников. Если этим ты и не лишишь их моральных оснований для своего наказания, то хотя бы встанешь над ними».

Но жертвой я становиться не хотел. Я ж не Иисус, чтобы жертвовать собой ради людей. Ради людей, которым не было никакого дела до меня. Если и были в их массе сочувствующие, то уж точно никто из них не хотел разделить мою участь. Так было и в давние времена, когда эшафот был окружен толпой, из которой был еле слышен ропот вперемешку с одобрительным гулом, так происходит и сейчас, когда все только и ждут кульминации казни и будут сильно расстроены, если приговоренного помилуют. Как и прежде, толпа готова указать на жертву, но не способна сама пойти на жертву коллективно. Неужели ради этой толпы нужно было бороться? Я уже успел прочувствовать на себе неотвратимость возмездия и с системой бороться не хотел. Я даже был согласен покаяться, лишь бы от меня отстали. Желание было только одно – просто скрыться от всего этого безумия, убежать, уехать, эмигрировать куда-нибудь в Непал. Вычеркнуть из памяти эту Родину-мать, для которой я всегда был нелюбимым пасынком. Или даже нет, наоборот, уехать за бугор и оттуда быть гневно несогласным с тем, что здесь творится. Сейчас ведь популярна такая форма патриотизма, когда, сидя на балконе с видом на Средиземное море или Эйфелеву башню, рассказываешь в фейсбуке, как надо Родину любить.

«Ты не веришь в положительный исход дела?» – с грустью спросил я.

«Я верю лишь в то, что надо собрать жопу в кулак, перестать депрессировать и готовиться к обдуманной защите», – отрезал адвокат.

Он был абсолютно прав. Идти на сделку со следствием, что предлагал фээсбэшник, было поздно, но главное – противно. Бежать тоже было поздно и бессмысленно. Выход оставался один – борьба. Я восхищался, как адвокат мог поднять мой дух. Позже я одним махом перечеркнул все его старания и напрочь убил мотивацию вытягивать меня из трясины, в которую я сам себя старательно утрамбовывал. Но это случилось потом, а тогда я погрузился в чтение.

С первых же строк Толстой зацепил меня тем, как он писал об оправдании церковью зла, о казнях, о войнах, притом что христианство основано на неосуждении и всепрощении. И ведь действительно, будучи верующим, перед тобой может встать вопрос, по какому закону поступить: по божьему или по светскому. Взять, к примеру, воинскую обязанность. С точки зрения христианства, ты должен придерживаться принципа непротивления злу. Не только словом, но и делом. А значит, должен вообще отказаться от мысли брать в руки оружие, не говоря уже о стрельбе из него. Однако по закону воинская обязанность – это твой гражданский долг. И взяв в руки автомат, ты должен быть готов стрелять не только по мишеням, но и по врагам, если понадобится. Ты должен быть готов убивать. Как тут быть?

Однажды я читал статью одного местного попа, который с батальоном краповых беретов бывал в командировках в Чечне во времена Второй чеченской. Иерей тот рассказывал, как с большим удовольствием стрелял из автомата и пистолета. И вот, разве получая дикое наслаждение от того, как пуля с грохотом и пламенем вырывается из ствола, не думал он, что мог бы выстрелить, скажем, в террориста? Наверняка думал. И, думаю, смог бы. Рука не дрогнула бы. А всё потому, что у церкви есть свои оправдания насилию. И касается это не только православной церкви. Иудеи вон в Израиле ещё хлеще. А про исламский джихад я вообще молчу. Вот и у нас военные священники уже на довольствии. В советской армии задачу по поддержанию морального облика и патриотического духа солдат замполиты выполняли, а сейчас – капелланы[10]. Они тебе и план наступления благословят, и убитых потом отпоют.

Церковь – отражение власти. Сколько же мерзости среди чиновников, депутатов, силовиков. И чем важнее чинуша, тем пакостнее его дела, тем вреднее он для общества. Так и с попами: чем выше сан, тем дальше он от бога. И картина эта не меняется веками. Время бесследно исчезает, теряясь, как падающие песчинки в песочных часах, сменяются лица и наряды людей, каждое новое поколение переписывает историю, перевирая её на свой лад, а алчная суть человека остается неизменной. А где есть возможность поживиться, нажиться, сожрать кого-то, туда всегда стремятся наглые и бессовестные. Но новая история вносит коррективы в правила поведения, и вот уже наглость становится смелостью, а бессовестность – благотворительностью. Выдумав однажды богов, человечество эти мифы не развенчивает, а напротив, холит и лелеет. И чем неправдоподобнее миф, тем сильнее вера в него. Слабым вера необходима, чтобы надеяться на спасение, а сильным – для того, чтобы с её помощью управлять умами других и вершить чужие судьбы. Тот, кто понял эту формулу, кто осознал всеобщий обман, тот либо остается в стороне, либо надевает маску и в ней уже гримасничает, поддерживая иллюзию, приспосабливаясь ко всеобщему сумасшествию, выискивая в нём для себя выгоду.

Читал я Льва Николаевича и думал: а какие аргументы в мою защиту он нашёл бы, случись ему защищать меня в наши дни в суде? Ведь он на юридическом учился и даже как-то защищал одного бедолагу-рядового, приговоренного военным трибуналом к расстрелу. Правда, в том процессе, несмотря на всё красноречие защитника, обвиняемого всё же расстреляли. Но дело было вовсе не в слабых аргументах защиты. Власть в России никогда не допускала и не прощала надругательства над собой. Тех, кто покушался на неё, не важно, на верховного ли правителя или на мелкого чиновника, всегда ждала расправа. Никому неизвестных казнили, бросали гнить в тюрьмы, имевших имя и состояние как могли притесняли, отжимали имущество или высылали из страны. А церковь, как инструмент власти, ещё и подводила под обвинительный вердикт «божье благословение».

Как бы он смог меня защищать в моём-то деле, когда сам был отлучен от православной церкви, был, по сути, еретиком признан? Ведь он не признавал ни Святую Троицу, ни рождение в результате непорочного зачатия, ни воскрешение после смерти, ни загробной жизни. Да и царю мог своим глаголом бакенбарды подпалить. Его впору было самого судить. Так что оставалось мне надеяться только на своего адвоката и верить в правосудие.

Хм, верить…

26. Капитанша

Квартира, где я отбывал свой домашний арест, находилась на двадцать втором этаже новенькой «свечки», выросшей почти у набережной. Странное дело: люди, уставшие от тесных коммуналок и хрущёвок, когда появилась такая возможность, должны были перебраться в собственные дома, подальше от городской суеты, назойливого шума улиц и неуравновешенных соседей. Но вместо этого они стали забираться в небоскребы, всё больше уплотняясь на квадратном сантиметре. Видимо, взбираясь выше и выше, люди хотят там, на облаках, занять лучшие места. Временами я стоял у окна и с неба наблюдал муравьев, припарковывающих своих ездовых жуков, катающих в ореховых скорлупках своих личинок, таскающих в свой муравейник листочки-котомочки с найденными или отбитыми у кого-то в жестокой схватке крошками еды. Но я был частью этого муравейника. Иногда на своём ездовом жуке приезжал мой муравей-адвокат и привозил мне еды, чтоб я не сдох с голоду и от одиночества не выбросился из окна. Само собой, у него были ключи от квартиры, но, будучи хорошо воспитанным, он уважал моё личное пространство и всегда предупредительно звонил в дверь.

«Есть хорошие новости, – однажды с порога заявил Алексей, – я сегодня разговаривал с одним профессором. Она, это дама, согласилась сделать по моему запросу лингвистическую экспертизу того, что ты по недоразумению своему наговорил на камеру. За результаты экспертизы, конечно, ручаться заранее не могу, но, судя по её адекватной реакции на подробности твоего дела, есть надежда, что её экспертизу можно будет противопоставить той, что заказало следствие».

«Ещё немного, и лингвистическую экспертизу нечему будет проводить – мои голосовые связки скоро рассохнутся от постоянного молчания», – попытался пошутить я в ответ.

«Наука не знает случаев потери голоса вследствие воздержания от пустой болтовни. К тому же думать гораздо безопаснее. Вольнодумца язык всегда до тюрьмы доведет», – весело парировал Алексей.

Видно, ему так понравилась только что слетевшая с уст крылатая фраза, что он выпятил грудь, кулаки упер в бока и во весь рот улыбнулся, прищурив глаза от сияния, которое сам же и излучал.

«Молчать – за умного сойдешь?» – сумничал я, но моя бескрылая фраза осталась без внимания.

«Дело наше будет похоже на батл «верю – не верю». Есть инсайт: следователь допрашивает верующих, оскорблённых твоими роликами. Где их отыскали, неясно, и с чего вдруг они твое бесноватое видео смотрели, тоже непонятно. Поэтому помимо экспертов нам тоже потребуются свидетели. Причем они не могут быть твоими знакомыми или родственниками. Это должны быть совсем посторонние люди. Вопрос: где их взять?»

Адвокат вскрыл пакет с сушками, который принёс, и расхаживал от окна к двери, откусывая сушку всякий раз, подходя к окну.

«Можно попробовать привлечь сочувствующих через СМИ, в ВКонтакте опубликовать обращение, например», – предложил я.

«ВКонтакте ты уже наопубликовывал обращений, – скривился Алексей. – Может, нам сделать что-то типа открытой линии? Пусть ссылки на неё будут во всех соцсетях, там мы будем публиковать «новости с полей», люди высказаться будут, и всё такое, там мы и найдём тех, кто твое видео смотрел и нисколько не оскорбился».

«Да, можно ещё донаты собирать», – добавил список я.

«Самым щедрым донатом будет голос в твою поддержку. Мы тебя из простого хулигана должны превратить в мученика. Как ты себе представляешь, если бы Иисус за свои проповеди деньги брал?» – жестко осек меня адвокат.

«Кесарево кесарю, божье – богу?» – с надеждой на одобрение спросил я.

«О! – с наигранным удивлением посмотрел на меня Алексей. – Да ты, я смотрю, умнеешь. Если ещё бороду отпустишь и покаешься, то тебе либо грехи отпустят, либо все обвинения снимут – знать только, кому каяться».

Борода у меня ещё росла редкая, как верблюжья колючка в пустыне, а каяться было не за что. Да и перед кем? Перед богом? Если его нет, а его нет, то моё покаяние растворится в пустоте. Если же он существует, а он не существует, то покаяние моё ему ни к чему. А может быть, перед церковью? Попы ждали от меня именно этого. Извинись я перед попами публично, возможно, они бы ходатайствовали о моей невиновности. И страх перед тюрьмой меня почти толкал заплатить уже кесарю его денарии, чтобы раз и навсегда покончить с этим цирком, в котором я бегал словно загнанная лошадь, пытаясь найти выход. Но и другое я понимал: никакие извинения и покаяния уже не могли мне помочь, приговор уже был отпечатан, и осталось его только огласить, чтобы потом забить меня плетью перед восхищенной публикой. И кто-то будет рукоплескать моей смелости и отваге, кто-то – сожалеть о недостаточной жестокости наказания, но, безусловно, всем им станет ясно одно: так будет с каждым, кто посмеет покуситься на неприкосновенность церкви. Церкви, сращенной с властью. Церкви, за блеском куполов которой скрыты тёмные пятна её кровавой истории. Церкви, отдалившейся от бога настолько, что упоминание в её сводах его имени само по себе уже стало богохульством.

Алексей, всякий раз покидая квартиру, оставлял меня наедине с мыслями, которые всегда норовили увести мой воспаленный мозг от возвышенного к низкому, спустить, как трусы с ягодиц, к похоти. Это напрочь очерняло мой «библейский образ мученика», которого от меня добивался адвокат. Одиночество странным образом руководит разумом. Казалось бы, мне следовало обдумывать план, где разыскать нужных свидетелей, а вместо этого в голове моей разыгралась буйная фантазия, будто Ирка случайно оказалась в этом подъезде и спускалась по лестнице как раз в тот момент, когда адвокат выходил из квартиры. Она его заметила первой и, чтобы не быть узнанной, быстро отвернулась и спустилась на лестничный пролет, где подождала, когда он вызовет лифт и уедет вниз. На причинах, побудивших её прогуливаться по лестницам, да ещё так высоко, я останавливаться не стал, в конце концов, она могла подругу навестить. Фантазии, в том смысле, что порой они могут быть совершенно сказочными, схожи со снами. Да и к чему останавливать сюжет и пытаться найти объяснение тому, что объяснению подлежать не может, ведь это всего лишь плод больного воображения? И вот уже события развивались дальше: она подошла к двери, озираясь на лифт, сначала прислушалась, а затем неуверенно нажала кнопку звонка. Динь-дон. Тишина.

Удары по ксилофону пробудили заспанный воздух квартиры, подняв пылинки, которые, сразу не разобрав что случилось, стали метаться в луче солнечного света, что пробился в расщелину между штор и уперся в пол. Ля-диез, фа-диез. Снова тишина.

Замешкавшись на несколько секунд, я прислушался: звонки стали настойчивее и даже нетерпеливее. Очередной звонок вывел меня из легкого оцепенения, я резко поднялся с дивана и, не глядя к глазок, отворил дверь. На пороге стояла Ирка, вполоборота, как будто собираясь уже уходить.

«Ты?» – не поверил я своим глазам.

«Так и будешь меня на пороге держать? – по-деловому отстранив меня, она прошла в квартиру. Ирка заглянула в комнату, зашла на кухню, открыла дверь в ванную. – А ничего ты здесь устроился».

Я стоял в коридоре на пути её передвижения и молчал, боясь спугнуть своё счастье. Завершив осмотр, она подошла ко мне. Мы стояли и смотрели друг другу в глаза, а руки нашли друг друга и сплели из пальцев паутину, которая постепенно затянула нас в объятия. Незаметно мы очутились на диване, как тогда, в первый раз, в моей съёмной квартире. Языки по очереди заглядывали друг другу в рот, губы соскальзывали по лицу к шее, устремляясь к груди и животу. Иркина кожа была солоновата на вкус, да и у меня самого от волнения выступил пот. Мы упивались этими естественными ароматами, что не шли ни в какое сравнение даже с самым дорогим парфюмом. Тела начали биться в судорогах, и мы поспешно перешли от скользких поцелуев к коротким энергичным движениям, от которых старый кожаный диван даже сдвинулся с места.

«Как же ты меня нашла? Ведь я сам не знал адреса моего нового заточения, а адвокат наотрез отказался помочь мне связаться с тобой», – Иркины волосы рассыпались по моей груди, и я локон за локоном накручивал их на указательный палец.

«Смекалка и дикое желание сделали своё дело!» – Ирка приподняла голову и, хитро подмигнув, поцеловала меня в сосок.

«И всё же?» – не отставал я.

«Я проследила за твоим адвокатом, а потом незаметно зашла за ним в подъезд. Пришлось сидеть на этих чёртовых лестницах, дожидаться, когда он, наконец, выйдет. Всю задницу отсидела, – рассказывая свои шпионские приключения, Ирка ноготком водила по моей щеке. Затем неожиданно хлопнула меня ладошкой. – А ты ещё впускать меня не хотел!»

«В это трудно поверить, но я знал, что ты была за дверью», – пораженный совпадением реальности с моей фантазией, я дотронулся до Иркиных губ удостовериться, что это не было сном.

Желтый октябрь нехотя сбрасывал с себя листву. Лужи не успевали высыхать. Плотные днём облака к вечеру сменялись тёмными густыми тучами. Приближался мой двадцать второй день рождения. Ирка принесла мне мобильный телефон с левой сим-картой, по которому я наконец-то мог с ней общаться, а также выходить в интернет, хоть и с низкой скоростью. Чтобы соблюсти конфиденциальность, в соцсети под своим аккаунтом я не заходил, но зато мог читать, что происходит в мире и вокруг моего дела. Договорились, что в следующий раз Ирка придёт на день рождения. Раньше не получалось: к учебе она относилась, в отличие от меня, серьёзно, да и риск попасться за нарушение режима домашнего ареста был всё же велик. В любой момент могла появиться грудастая капитанша из уголовно-исполнительной инспекции.

Капитанше было немногим за тридцать, и, несмотря на богатые формы, которыми Ирка похвастаться не могла, была она стройна и очень привлекательна. Её талия даже в кителе была тонкой и подчеркивала шикарные бёдра, обтянутые форменной юбкой чуть ниже колен. Гладкое лицо капитанши всегда было украшено строгой улыбкой, а под чуть вздернутыми бровями блестели глаза-смородинки. Чёрные, как смоль, длинные волосы с седым, как будто специально окрашенным, локоном, были то распущены и лежали на погонах, то собраны в небрежный пучок, оголяя гибкую шею. С её приходом квартира сразу наполнялась древесными ароматами палисандра и сандала вперемешку с ванилью и кардамоном. Голос у неё был бархатистым, без высоких нот. Всякий раз, когда она говорила, я не мог отвести взгляда от её груди, которая то поднималась, то медленно опускалась, что, конечно, не оставалось незамеченным с её стороны. Мне казалось, что каждый раз между нами пробегал электрический разряд, и был он всё сильнее и мощнее. Мне так хотелось думать. Поводом служили её вопросы-шуточки на предмет «Чем я тут занимаюсь в одиночестве». В предпоследний раз, а было это в особенно теплый день короткой золотой осени, пришла она в распахнутом кителе и без галстука-листочка, а две верхние пуговицы её серой рубашки как будто нечаянно были расстегнуты. Я, как всегда, пригласил её пройти в квартиру. Сомкнув колени и сдвинув плотные красивые ноги в сторону, она присела на край дивана. Я стоял перед ней, держа в руках свой паспорт, и смотрел, как капелька пота, поблескивая в солнечном луче из окна, оставляя за собой еле заметный след-ручеёк, стекала от шеи прямиком в ложбинку между грудями. Капля утонула в тёмном ущелье как раз в тот момент, когда я почувствовал на себе изучающий взгляд капитанши. Губы её приоткрылись, будто начав что-то говорить, но я лишь услышал, как по её языку и зубам с посвистыванием вошёл глоток воздуха, качнув вверх и оголяя грудь из отворота расстегнутой рубашки. Вдруг телефон её громко зазвонил, она отвернулась от меня, доставая его из сумки, и кому-то поспешно ответила, что скоро освободится. Мне стало неловко, и я отошёл к окну, стараясь больше на капитаншу не смотреть. «Что это было? – думал я. – Неужели и впрямь она готова была пуститься со мной во все тяжкие? Или это была провокация? Игра?»

Оставшись один, я снова и снова отматывал пленку назад и каждый раз по-новому представлял наш разговор, молчание и не последовавшие за ними безумные объятья и жаркие поцелуи. Я скучал по ней. Не знаю, как это во мне уживалось: радость долгожданных встреч с Иркой и тоска по моей недоступной надзирательнице.

Двадцатого октября был очередным обычным днём моего пребывания под домашним арестом. Был четверг, и рабочая неделя стремилась к завершению. Алексей пришёл сразу после работы, принёс торт «Наполеон» и поздравил меня с днём рождения. Он передал поздравления от мамы, которая позвонила ему с самого утра, разбудив и подняв с кровати лучше пяти телефонных будильников. Долго адвокат задерживаться не стал, лишь выпил кружку чая с ароматом бергамота и съел два кусочка торта. Я тут же достал из стопки своих вещей телефон, установленный на беззвучный режим, и позвонил Ирке, которая ждала моего сигнала где-то во дворе. Через двадцать минут я уже открывал принесённое ей шампанское, а Ирка весело щебетала мне пожелания наискорейшего прекращения моего странного уголовного дела. Мы чокнулись высокими стаканами для сока как раз в тот момент, когда дверной звонок настойчиво ударил по ксилофону: «ля-диез, фа-диез».

«В ванную!» – молниеносно скомандовал я Ирке, а сам кинулся в прихожую за её кроссовками и курткой.

«Динь, дон!» – прозвучало прямо над ухом.

Закрыв Ирку с её вещами и шампанским в ванной, пригладив по пути свою челку, я подошёл к двери и посмотрел в глазок. Неестественно увеличенные через сферическое стекло голова и грудь капитанши заслоняли обзор лестничной площадки. Я выдохнул, отер ладонь о футболку и щелкнул замком. Через распахнувшуюся дверь в квартиру хлынула лавина: капитанша, полицейский с видеокамерой в руках поверх головы, ещё двое в бронежилетах и за ними двое мужиков в штатском неопределенного возраста. Не обращая на меня внимания, лавина разлилась по квартире. Капитанша, по ходу зорко бросая взгляды на пустые комнату и кухню, подошла к ванной и рванула дверь. Демонстративно широко открыв дверь, она отошла в сторону, кивнув полицейскому с камерой, чтобы тот снимал, а потом – Ирке, чтобы та выходила.

«…В ходе проверки лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, условий исполнения им меры пресечения», – капитанша на камеру зачитывала необходимые формуляры, а Ирка медленно, прижав к груди куртку, кроссовки и недопитую бутылку игристого вина, испуганно глядя на присутствующих, выходила из ванной комнаты.

Всё завершилось через полчаса. Ирка за это время куда-то исчезла, я и не заметил, как она ушла. К моменту, когда понятых попросили поставить свои подписи, в квартиру вернулся адвокат. Он без особого интереса проверил составленные документы, повернулся ко мне и, ничего не сказав, ушёл. Я сидел на диване, потупив голову, разглядывая свои носки. Собравшиеся стали тихо удаляться. Я проводил их до двери. Последней выходила капитанша. Она за всё время ни разу не посмотрела мне в глаза, а у выхода на секунду задержалась, повернула ко мне своё красивое лицо, подняла длинные ресницы, из-под которых на меня с досадой смотрели две крупные чёрные ягоды. «Дебил, блядь», – без звука прошептала она ярко-красными губами.