Юрий Львович Гаврилов

Родное пепелище

Георгий спал и видел себя лейтенантом с золотыми погонами; он был так уверен в своей карьере, что на радостях даже женился на девушке, с которой встречался уже год.

Но молодая жена оказалась поповской внучкой, что она тщательно скрывала от жениха, и в МГБ Георгия не взяли, как человека с сомнительными родственниками, торговавшими вразнос и распивочно опиумом для народа.

Несостоявшийся офицер развелся с обманщицей, запил по-черному, и уехал в город Кишинев, где в мертвецки пьяном состоянии женился на молдаванке с двумя маленькими детьми.

Но новая жена в скором времени присела на пять лет за спекуляцию ширпотребом, детей забрали в детдом, а Георгий второй раз развелся и вернулся к родителям в Москву.

Теперь все женщины компании вознамерились женить его на молодой вдове.

«Зачем он ей, такой нужен?», – недоумевал я – Георгий был большой любитель выпить, но хмелел быстро, тогда как все остальные участники застолья могли выпить много, а, честно говоря, очень много, что и делали неукоснительно.

Я лазал под столом, поражаясь тому, какие затейливые кренделя выделывали ноги взрослых под скатертью.

Впрочем, флирт был самый невинный, жены зорко следили за мужьями, при тогдашнем изобилии женщин и малочисленности мужчин, муж был ценным движимым имуществом.

Георгия все же женили на Нине Панюшкиной, у них родилась дочь, но троеженец пил все сильнее, и когда узнал, что уже два года как по амнистии 1953 года вышла на свободу его вторая жена, он опять уехал в Кишинев, где и сгинул окончательно.

Но чаще складчины устраивали у четы Носиковских, которые жили в большой коммуналке неподалеку от нас, в Уланском переулке.

У них была комната площадью 27 квадратных метров, что позволяло даже танцевать под патефон.

У нас танцы устраивали во дворе, электрик Коля Хлоп выводил переноску на шесте, нашу радиолу «Рекорд» ставили на венский стул, и медленное танго «Брызги шампанского» собирало желающих потолкаться на пятачке, о чем вспоминал Юрий Визбор:

Да, вот это наше поколение –

Рудиментом в нынешних мирах,

Словно полужесткие крепления

Или радиолы во дворах…

Сводные братья Носиковские были приблатненной шпаной, между собой они жили дружно и по отношению ко мне выступали наставниками.

Они научили меня курить, подарили мне историю древнего мира, где статуе Геракла, опирающегося на палицу, был чернильным карандашом пририсован половой член, размерами значительно превышающий неслабую палицу.

– Вы возьмите Юру и погуляйте на Чистых прудах, – говорила сыновьям тетя Паня.

Пиво на Чистых прудах мне решительно не понравилось – горькое и от пива начинала болеть голова.

В кинотеатре «Современник» братаны со своей теплой компанией скупали билеты и потом продавали их по двойной цене.

Так что однажды не они меня, а я их привел домой, они были совсем пьяненькие и норовили заснуть на улице.

Был чудесный зеленый май, у метро «Кировская» гремел духовой оркестр, дети на Чистопрудном бульваре бегали с кустарными вертушками и красными флажками, фланировали разряженные парочки, трамвайные звонки звучали празднично, вечером расцветал салют, я был счастлив возле Сретенских ворот, и жизнь была прекрасна.

После осенних каникул 1953 года мы пришли в школу № 238, нашу наконец-то поставили на капитальный ремонт.

Колька Фиолетов лишился своего коронного номера.

238-я школа располагалась за Сретенским монастырем, в кельях которого, ютившихся в монастырской стене, еще теплились последние остатки иноческой жизни.

Пожилые люди в странных черных одеждах старались быть как можно незаметнее, а мы бегали за ними и кричали:

Гром гремит, земля трясется,

Поп на курице несется.

Однажды на Ваганьковском кладбище неверующая баба Маня пошла в храм Воскресения Словущего поставить свечку за упокой, а я решил обойти церковь.

Я залез на довольно высокий могильный камень и в зарешеченное окно увидел, как толстый поп с огненно-рыжей бородой считал деньги, пачки которых лежали на столе с какой-то церковной утварью, и бросал сосчитанное в огромную корзину.

Он делал это так смачно, что выдавало в нем бывалого картежника, что я сразу понял – вот где она суть.

В церкви накурено ладаном, горят свечи, торжественно звучит заупокойное пение, слышны приглушенные рыдания, а как результат всех манипуляций – рыжий мошенник слюнит пальцы и лихо сдает купюры в корзину.

Сама идея посредничества между Богом и верующим до сих пор кажется мне вздорной и нечистоплотной.

Религия и сейчас не имеет никакого значения для жизни практически всех людей, как тех, кто не верует, так и для тех, кто считает себя верующими – эти исполняют обряды, но живут вовсе не по христианским заповедям, а по обстоятельствам, понятиям и, реже всего – по закону юридическому.

Нашу школу растасовали по разным по району, Мария Александровна осталась с нами, чему я был искренне рад.

Ходить в новую школу было недалеко: по Сретенке, через Сретенские ворота и два шага по улице Дзержинского (Большой Лубянке).

Был и еще один ход – через каменный забор на Рождественский бульвар, а там по проходным дворам, через Печатников переулок – и дома.

Второй путь был короче, но перелезть забор со стороны бульвара было трудно, поэтому – в школу через улицы и монастырь, а восвояси – через бульвар.

6 марта 1953 года этот путь должен был стать для меня последним, но я сохранил хладнокровие, и спас нашу компанию из четырех человек, но об этом позже.

В 1954 году вернули совместное обучение: никто из мальчиков не пожелал сидеть за одной партой с девчонкой, а я легко согласился.

Мария Александровна не приказала, а предложила нам выбрать себе соседку, так я оказался рядом с рыжей Бертой.

Я знал, что она живет в конце нашего переулка; ее отец был художник-оформитель витрин различных магазинов; он помогал нам рисовать стенную газету – я опять попал в редакторы.

Берта была отличная девчонка, настоящий друг, и чтобы глупости какие – ни-ни.

Одно было плохо – она млела в моем присутствии и в отсутствие, наверное, тоже.

Она стала вдруг завивать локоны, ее мама, домашняя хозяйка, тетя Циля, всё замечала и всё понимала, но вида не подавала и не вмешивалась в наши отношения, меня она всячески привечала и закармливала.

Вообще у них была хорошая, дружная семья, Берта была единственным ребенком, а отец семейства, дядя Наум, не пил, совсем не пил, он был вторым после Коли Хлопа, совершенно непьющий взрослый мужчина моего детства.

У родителей Берты были две большие смежные комнаты, просторно стояла старая мебель.

Особенно мне нравились толстые наборные стекла серванта и шкафов, с медной окантовкой, с косыми фасками, на которых иногда вспыхивала радуга – это было красиво, солидно, нарядно.

В шкафах, кроме классиков издания Брокгауза – не дешевых приложений к «Ниве», а тех мощных томов энциклопедического формата в черной коже – Пушкина, Гёте, Шиллера, Шекспира, Байрона, покоились еврейские книги с их непривычным алфавитом.

Никто, кроме меня, их не раскрывал, а я в них, естественно, ничего понять не мог, но мне нравилась потертая кожа их переплетов – когда-то они были в ходу: их читали в еврейский шабат, затворив ставни, возжегши менору и накинув на плечи черно-белый талес.

Дед дяди Миши Шпигельштейна был раввином, и инструктор наборного цеха любил наряду с еврейскими анекдотами рассказывать забавные истории из быта синагоги – «Мелочи архиерейской жизни» в своем роде.

Мы ходили с Бертой на каток, но она едва стояла на коньках, иной раз гуляли по бульварам, где не было засилья шпаны, ходили любоваться витриной магазина «Охотник – рыболов» на Неглинной; Берта охотно провожала меня в марочный магазин на Кузнецком мосту, хотя сама марки не собирала.

Иной раз мы совершали дальние прогулки всё по тем же бульварам, но я относился к Берте как к другу, как к сестре, и все её завлекалочки – завитые локоны и другие женские хитрости били мимо цели.

Осенью 52-го года со мной стало происходить нечто странное: я просыпался среди ночи и произносил страстные, но неуместные или непонятные речи.

Я то уверял, что льдина треснула, и нам нужно срочно переносить палатку, то предупреждал, что немцы идут по домам и ищут подпольщиков.

Мама повела меня к врачу, мы посетили трех врачей: одного с молоточком и забавной просьбой следить глазами за движениями его руки, последним был районный детский психиатр.

Так состоялось мое первое знакомство с советской психиатрией, тогда еще не карательной.

Врач с буйными кудрями, тронутыми ранней сединой, мне показался тихо помешанным – это свойственно многим душеведам, долго беседовал со мной, потом выслал в коридор, закоулок был пуст, и никто не мешал мне подслушивать.

Я узнал, что я – мальчик необычайно впечатлительный, с повышенной возбудимостью.

Врач сказал, что я опережаю возрастное развитие, что у меня богатая речь и явные задатки оратора – все это было весьма лестно.

– Надо контролировать чтение сына, его галлюцинации имеют очевидное книжное происхождение. Я пропишу ему успокаивающие препараты – никакой химии, настойки трав. Постарайтесь вообще ограничить умственные занятия, пусть больше гуляет, занимается спортом. Старайтесь создать дома спокойную, благожелательную обстановку. Я дам ему освобождение на один дополнительный выходной от школы день, который он будет выбирать сам, по желанию.

Радости моей не было предела – я сразу оценил богатство открывающихся передо мной возможностей.

Я тут же стал прикидывать, как половчее запутать семью и школу, какой именно у меня день свободный, а какой – табельный.

«Теперь я психический, и справку дадут – рассуждал я, – и связываться со мной многие поостерегутся. Теперь можно поджечь гараж Миши-спекулянта из 24-го дома – мне все равно ничего не будет».

Дома мама отобрала у меня книгу о покорении Южного и Северного полюса и выдала «Корейские народные сказки».

В школе Мария Александровна, прочитав мою справку-освобождение, посмотрела на меня сочувственно, и я понял: руки у меня развязаны.

Известие о том, что я – психический, разнеслось неведомым образом со скоростью молнии по всей школе.

Я купался в лучах славы, на меня приходили посмотреть не только нянечки и завхоз, но и учителя.

Я высока, снисходительно, но терпеливо отвечал на вопросы профанов:

– Слюна у меня не ядовитая, смирительной рубашки на меня пока не надевали, припадки бывают редко, но такие, что мама не горюй – всё кругом в дымящихся развалинах, так что меня лучше не доводить; видения бывают разные, в том числе и Тихвинской Божьей матери (этот вариант специально для нянечек), предсказывать будущее мне запрещено, в полнолуние я по крышам не гуляю – надоело, да и какие это крыши – не выше пятого этажа, нам, лунатикам, меньше десяти этажей интереса нет.

– Я такой же, как и вы, но особенный, исключительно впечатлительный и нервный, – объяснял я, стараясь быть скромным.

Мой дополнительный выходной произвел на одноклассников такое ошеломляющее впечатление, что они верили каждому моему слову – было, где разгуляться.

Разумеется, я говорил, что мне вообще врач предложил ходить в школу один раз в неделю, но я сам сказал: два свободных дня и баста.

Под строжайшим секретом я поведал приятелям, что мои необычные способности изучаются в одном совершенно закрытом почтовом ящике и, возможно, они, способности, имеют важное оборонное значение.

Нетрудно догадаться, что один день превратился в два – я ссылался на забывчивость и рассеянность чрезвычайную, что было встречено с пониманием, сочувствием и потаканием.

Ума хватило – я не перестал вовсе ходить в школу, но чувствовал себя необыкновенно вольготно.

Свободное время я делил зимой между катком и запойным чтением.

Под руководством папы я в начале учебного года обертывал учебники в плотную цветную бумагу и наклеивал этикетки: арифметика, русский язык.

Так что обмануть бабу Маню ничего не стоило – обертка с «Родной речи» надевалась на «Тома Сойера» или «Всадника без головы», и я долго радовал родителей усердием в учебе и отсутствием галлюцинаций.

Но сколь веревочке не виться…

Весной наша компания совершала обязательное паломничество на хозяйственный двор Рижского вокзала. Там была огромная площадка, куда привозили металлолом промышленных предприятий, и к ней вело множество тайных троп.

Площадка не охранялась, нас иногда шугали рабочие, которые при помощи мощного электромагнита грузили лом черного металла и отправляли его на переплавку.

В этой свалке приходили копаться взрослые мастеровые люди с набором инструментов. Они изымали из индустриального хлама какие-то узлы, отдельные части, отрезали какие-то трубки, цилиндры.

Нас интересовали, прежде всего, подшипники, но случались и неожиданные находки: как-то раз я наткнулся на заготовки каких-то вилок и не сразу понял, что это – идеальные рогатки, только ручка коротковата.

Металлическая рогатка насаживалась на деревянную рукоять, такого совершенного оружия не было ни у кого в округе.

Другой раз кто-то из нашей компании нашел россыпь стальных полированных некондиционных шариков – идеальный боеприпас к идеальному оружию.

Сколько же всякого металлического хлама мы приносили на себе, трудно представить; причем большая часть этого лома не имела никакого практического применения.

Здоровенные конусообразные цилиндрические подшипники пристроить было решительно некуда, но они так грозно блестели, были так совершенны, что побороть соблазн не было сил.

И мы везли неподъемные сумки на троллейбусе, а потом, пыхтели от Сретенских ворот до дома, где ненужные узлы и механизмы надолго оседали в сарае, пока осенью, после покупки дров, отец не выносил мои ценности на помойку.

Другим поставщиком металлических изделий был завод сельскохозяйственных машин, что был расположен в Петровском монастыре.

Вход на предприятие со стороны Крапивенского переулка с его замечательным узорным, разноцветного кирпича, угловым домом не охранялся; жнейки-лобогрейки сомкнутыми рядами теснились во дворе, но добыча на монастырском заводе была не такой богатой, как на железной дороге.

Подшипники и то, что годилось на оси и крепления, было основой дворового самокатостроения.

Самокат – это неполноценная замена велосипеда, хрустальной мечты каждого уличного мальчика.

Самокат становился опасным видом спорта – если на крутом уклоне Сретенского холма на полном разгоне вылететь на булыжник: раздавался отчаянный визг стали и начинались дикие скачки и кульбиты, руль с дикой силой норовил вырваться из рук; иной раз подшипник со звоном разлетался на части.

Но мне везло, я отделывался ушибами и ссадинами.

Тщетно я доказывал отцу, что смогу прекрасно кататься на «Орленке»; все время находилось что-нибудь более необходимое семье, чем мой велосипед.

Я вообще очень критично относился к тому, как родители тратили деньги.

Я подсчитал, что нам по карману была и картошка с рынка, и телевизор КВН-49, и чудесный «Орленок» шауляйского производства, который я давно присмотрел в Петровском пассаже.

Отец получал 1200 рублей, мать – 900, бабушка – 210, плюс к тому отцовская халтура и темные дела с Ромкой-татарином.

Я проследил за отцом и Ромкой: они время от времени таскали какие-то тюки на Пятницкий рынок, где татары покупали конину, и на Зацепу.

Там они сдавали поклажу неким явно сомнительным личностям и получали деньги.

Впоследствии выяснилось, что в тюки были уложены женские душегрейки, крытые плюшем, цветущим яркими ядовитыми цветами – самые модные в деревне.

Эти душегрейки в Москве никто не носил, поэтому их можно было отоварить без лимита в тех привилегированных учреждениях, где еще сохранялось снабжение по талонам.

В нашем дворе было два поставщика товаров повышенного сельского спроса – мой отец и Николай Ферапонтович из подвала 16-го дома, он служил шофером на Лубянке.

Роман-старший отвечал за поиск оптовых перекупщиков на татарских рынках – Пятницком, Павелецком, а, может быть, и на других.

Халтура и шахеры-махеры – это еще не менее двух тысяч рублей доходов, не обложенных налогом и займами, итого в месяц 4000 рублей с хвостиком, да с таких доходов «Москвич-401» можно было купить, не то что картошку с рынка и велосипед.

Наш переулок был славен двумя диковинами: первая – зрелище, подобного которому не было, наверняка, во всей Москве.

Дом 18, небольшой квадратный двор которого, обнесенный двухметровым каменным забором, по существу был маленьким аулом, с саклями, лепившимися к стенкам, и конюшней на пять лошадей.

Женщины в летнее время вели домашнее хозяйство во дворе: стирали, варили на кострах в больших котлах баранину, проветривали бурки на бельевых веревках, громко бранились на каком-то гортанном языке.

Главой шумного семейства был отставной генерал, низенький, щуплый, лысый и кривоногий. Он в любое время года делал в своем ауле зарядку, оставаясь при этом в одних трусах.

Время от времени молодые стройные джигиты в черкесках с серебряными газырями – его сыновья и племянники – выводили в переулок лошадок на променад.

Они вели их под уздцы, а генерал в галифе с лампасами, в кителе с орденскими планками сановито шел по тротуару и иногда что-то кричал джигитам на своем гортанном наречии.

Великолепные породистые кони, вороной, гнедые, серый в яблоках, вышагивали, приплясывали, вытанцовывали штуки и так звонко били подковами по булыжной мостовой, что ужасно хотелось вскочить в седло и умчаться аллюром три креста (Гайдар, «РВС») невесть куда.

Иной раз джигиты с безупречной посадкой, уезжали нарядной кавалькадой, покачиваясь в седлах и о чем-то весело переговариваясь.

Сначала мы думали, что они выступают в цирке на Цветном бульваре с джигитовкой или же они – акробаты на лошадях, но они через Самотеку направлялись в парк ЦДСА, и чем там занимались – нам было неведомо.

Случайные прохожие застывали в недоумении, увидев строй всадников – не мираж ли это.

Еще одной достопримечательностью Колокольникова была девочка с двумя сердцами, во всяком случае, так о ней говорили.

Она была нашей сверстницей, отличалась нездоровой полнотой и каждый день прогуливалась с бабушкой по одному и тому же маршруту: на Цветной бульвар и обратно.

Зимой и летом – одним цветом: девочка была в любой мороз одета в короткое платьице с коротенькими рукавчиками, иногда она выходила в одних трусах – говорили, что ей всегда жарко.

Люди с такими отклонениями от нормы обычно долго не живут, судьбы ее я не знаю.

Почтовые марки после войны собирали многие мальчики, сейчас это увлечение забыто, филателия, как периферия духовной культуры, умирает вместе с ней.

Марки попросту вклеивались в школьную тетрадь; советский канцелярский клей клеил плохо, но марку он портил раз и навсегда.

Я любил ко всему подходить по-научному, поэтому мама принесла мне книги о коллекционировании марок, одна была познавательно-занимательная и читалась взахлеб, как детектив Льва Овалова, творца непревзойденного майора Пронина, успевшего посидеть «за разглашение методов оперативной работы».

Захватывающие дух истории про десять черных пенни, желтый трескиллинг, голубой Маврикий и перевернутую Дженни – о, марки, вы мир…

Не то, чтобы я надеялся, что около магазина на Кузнецком мосту я куплю второй экземпляр желтого трескиллинга, но крохотная надежда на неслыханную удачу всегда живет в сердце коллекционера.

Вот я чудовищно обогащусь, приобрету все возможные в СССР марки, велосипед «Орленок» шауляйского завода – с фарой и маленькой динамо-машинкой…

Роскошные бамбуковые трёхколенные удочки в магазине на Неглинной – без них не жизнь, две коробки капсюлей жевело – 400 штук каждая, надувную лодку, пионерский горн, резиновую подсадную утку и еще много других, непонятно зачем нужных мне вещей.

Зачем мне далась и утка и изящные деревянные манки; я и сам не знал, кого я собирался подманивать и с какой целью?

Вторая книга была практического направления, и я почерпнул из нее массу полезных сведений, в частности то, что марки нельзя приклеивать к тетрадному или альбомному листу – использовались для коллекции и альбомы для рисования. На маму слова «для школы нужно», которые я произносил угрюмо, с подчеркнутой обреченностью, действовали магически, и деньги на школьные траты выдавались безоговорочно, чем я научился бессовестно пользоваться.

Папа тайком от матери финансировал мои марочные приобретения.

О, чудо! В магазине на Кузнецком мосту нашлись прозрачные клейкие полоски, их надо было складывать пополам и одним концом приклеивать к листу альбома, а другим – к марке, которая, таким образом, оказывалась как бы на ножке; о клементашах, прозрачных пакетиках, в которые укладывали марку для помещения в альбом, чтобы ее можно было рассмотреть с лица и изнанки, мы в СССР еще не слышали.

Советские кляссеры были, как правило, плохого качества, целлофановые полоски, за которые вставлялись марки, лопались, скотча не существовало, и чем мы только эти держатели не чинили.

Кляссеры производства ГДР стоили непосильные для меня деньги. Как и очень многие серии марок, которые с рук продавали жучки.

Мода диктовала собирать «колонии».

Они считались нами более редкими, а потому более ценными, чем отечественные или марки соцстран, хотя по сравнению с ними выглядели чаще всего неказисто.

Выбор марок капиталистических стран был скудным, в основном это были знаки почтовой оплаты стоимостью одного франкированного письма: французская Марианна, орел ФРГ, итальянские с чеканной женской головкой, королева Елизавета II, так что это был материал, малопригодный для привлекательного собрания.

Среди жучков, что паслись возле магазина, выделялся Шишка, прозванный нами так за здоровенный желвак на шее, как раз в том месте, куда принято было щелкать пальцем, обозначая известную слабость.

Шишка существовал вполпьяна, трезвым я его не видел, но и пьяным – никогда, одет он был небрежно, но марки у него водились самые разные, к нему обращались серьезные люди, но и нами, мелюзгой, он не пренебрегал и давал нам поблажку в цене.

Однажды я видел, как Шишка уважительно, но без подобострастия, разговаривал с дамой в мехах, вылезшей из ЗИМа:

– Найдена в Ленинграде. Состояние отличное, полная по каталогу, верный человек смотрел. Не извольте беспокоиться, завтра «Красной стрелой» доставят.

Дама протянула Шишке изрядную пачку сотенных банковских билетов:

– Ваш аванс.

К моему удивлению, Шишка торговли не прекратил и обмывать аванс не пошел.

Он нигде не работал, обзавелся какой-то липовой инвалидностью, как Александр Иванович, и милиция его не трогала.

Иногда он заходил в соседний с магазином подъезд, где и велось большинство сделок, в компании с местным участковым.

Жучков и покупателей как ветром выметало из подъезда, а Шишка, выходя из него, осуждающе качал головой, и я догадывался, что он не одобряет алчность участкового.

Иногда Шишка снисходил до разговора с нами:

– Колониями интересуетесь? Не тащите в альбом все, что попало, подбирайте две-три страны, чем полнее коллекция, тем она интереснее. Видели даму в соболях? Так вот я ей нашел полное собрание марок вольного города Данцига, вы, поди, и не слышали о таком?

Он показывал нам каталоги: знаменитый французский «Ивер и Телье», британский толстенный «Скотт», дотошный немецкий «Михель» с бесчисленными портретами Гитлера всех мыслимых цветов.

Нам оставалось только облизываться – каталог был несбыточной мечтой.

– Вот, изволите видеть, Данциг, все марки по каталогу, и хоть бы один зубчик битый, в Питере прежде серьезные собиратели водились…

Я возвращался домой и тут же открывал энциклопедический словарь: что за Данциг такой?

В тридцать седьмом – тридцать восьмом году многих филателистов посадили «за связь с заграницей».

Принятая во всем мире практика получения гашеных и чистых марок из-за границы в обычных письмах в годы ежовщины превратилась в шпионаж, остальных филателистов уморила блокада, и в послевоенном Питере по рукам ходили весьма ценные коллекции и раритетные библиотеки.

– Завтра, огольцы, в Главпочтамте гашение первого дня. Купить целые листы вам не по деньгам, но хоть посмотрите, что это такое.

Я какое-то время собирал страны Гвинейского залива: Берег Слоновой Кости, Гану, Того, Бенин, Нигерию.

Я прочитал все, что можно было найти об этих странах, об Африке вообще – истории ее освоения европейцами и колонизации.

Но источники мои были очень скудны, в школе не было ни Большой, ни Малой Советской энциклопедии, за каждой справкой нужно было ходить в детскую библиотеку на Сретенский бульвар, где я так замучил библиотекарш своей любознательностью, что меня допустили до полок, и я мог пользоваться справочниками самостоятельно; наконец мама подписалась на Советский энциклопедический словарь в трех томах, и уж я его – от доски до доски.

Я презирал тех, кто собирал, скажем, Камерун, а где он находился – и ведать не ведал, и на карте показать не мог.

Со временем я поменял направление собирательства, стал покупать грошевые наборы по 50 гашеных марок советских знаков почтовой оплаты и из них формировать тематические подборы: Великая Отечественная война, корабли, паровозы, воздухоплавание, автомобили, а остальное менял.

Постепенно упорядочился обмен, появились постоянные партнеры. По воскресеньям, всегда в одно время приходил на Кузнецкий с мамой чистенький аккуратный мальчик в очках с толстыми линзами, мы шли во дворик на Рождественке (тогда – улице Жданова), усаживались на скамейке, и начинали неспешную мену.

Его мама в марках ничего не понимала, но деньги у нее водились, впрочем, я ничего не продавал, но менял с большой для себя выгодой, как я ее тогда понимал.

В Главпочтамт я влюбился с первого взгляда.

Огромный гулкий операционный зал, в котором, однако, люди разговаривали тихо и только предостерегающие крики грузчиков-татар с гружеными тележками нарушали благоговейную тишину.

Галереи второго, служебного, этажа на металлических колоннах, с узорными ограждениями, были таинственны и безлюдны.

Почта, вообще, дело серьезное, а в тоталитарном государстве – чрезвычайно важное.

Как верно говаривала М. И. Цветаева: «Так писем не ждут, так ждут письма…»

Письма из тюрьмы, армии, ссылки, из отдаленных мест оргнабора: «Гольцы высокие, края далекие… места без курева, житья культурного, за что забрал, начальник, отпусти».

Письма из больницы, из экспедиций, с рыбных заводов на Курильской гряде, из ЗАТО (закрытые административно-территориальные объединения – секретные города, военные городки и т.п.), из Группы советских войск за границей, да мало ли еще откуда.

Марка, погашенная специальным штемпелем «Prеmier jour» ценится выше, чем чистая или гашеная обычным штемпелем, так как только ничтожная часть тиража проходит через гашение первого дня.

Время продажи никогда не объявляли, очередь собиралась то у одного, то у другого окошечка, наконец, проносился слух: «Привезли!»

Министерство связи то разрешало, то запрещало продажу марок целыми листами – это тоже было предметом волнения.

Но вот шелест и трепет – из окошка извлекается первый целый лист с драгоценными штемпелями.

Свежие, только с печатного станка, марки, из-за наличия клеевого слоя, пахнут иначе, чем другая полиграфическая продукция.

Запах марок стоял в магазине на Кузнецком мосту. Он был крохотный, в один тесный зал.

Витрина напротив двери и правая витрина – собственно марки, слева – аксессуары: альбомы, кляссеры, лупы, пинцеты, конверты с марками гашения первого дня, почтовые открытки и другие цельные вещи, клейкие бумажки для помещения марки в альбом…

Но вот каталогов никаких не бывало никогда.

Советские «Каталоги марок СССР» издания 1948 и 1951 года были неполными и вышли таким мизерным тиражом, что мы их и не видели.

Вполне социалистическую лейпцигскую «Липсию», наследницу «Каталога Зенфа», который нам из своих рук давал посмотреть Шишка, Советский Союз не покупал, и узнать, сколько реально стоит тот или иной знак почтовой оплаты для нас, начинающих огольцов, было невозможно.

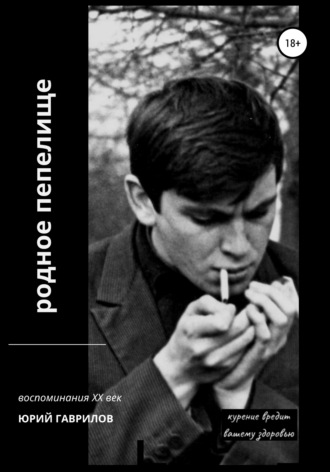

Увлечение марками прошло как-то само собой после расставания с родным пепелищем.

Однажды промозглым вечером в начале ноября 1979 года я зашел в магазин «Союзпечать» на Ленинском проспекте, неподалеку от «Лейпцига», где был относительно большой отдел филателии, и в тамбуре любители ожидали счастливого случая.

Я был на мели, а выпить было нужно позарез.

У меня с собой был пакетик с моими детскими марками военных лет, я носил их давно, но добросовестного покупателя так и не встретил.

– У вас есть, что предложить? – спросил меня белобрысый субъект, видимо, мой ровесник, с явным немецким акцентом.

– Великая Отечественная война, – отвечал я без всякой надежды на успех.

Но он заметно оживился и сразу же решил скрыть свой интерес, что выдавало в нем опытного собирателя.

Марки у меня были в хорошем подборе и состоянии, немец предложил мне полсотни за все.

– Вообще-то, это стоит 200 рублей, – сказал я наобум, – но я спешу и отдам за 150.

– Сто двадцать, – я понял, что дальнейший торг бесполезен.

– Вы правильно поняли, я собираю Вторую мировую войну, но русских марок у меня мало, к тому же каталога почему-то нет.

– Ohne ordnung – kein brot (Без порядка – нет хлеба (нем.)), – согласился я и отправился мимо магазина «Лейпциг» в микояновский «Гастроном», где, я точно это знал, были стограммовые мерзавчики «Московской», самая удобная дробная тара, чтобы вынуждено не хватить лишку.

С дошкольной поры у меня образовалось немалое собрание диафильмов.

Диафильм – это пленка для узкопленочного фотоаппарата с размером кадра 24 на 35 мм.

В диаскопе, аппарате для просмотра диафильма, он крепился на две катушки, что позволяло поворотом ручки протягивать пленку и смотреть отдельные позитивы по очереди.

Родители покупали сказки: А.С. Пушкина, братьев Гримм – незабвенный «Храбрый портняжка», Шарля Перро, «Балладу о Робин Гуде» и любимейший доселе «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова, народные, назидательные: «Не пей Ваня, козленочком станешь!»…

Так ведь не послушался я совета разумного.

В моих странствиях по центру Москвы я находил много удивительного, интересного и полезного.

Так мною был обнаружен в Столешниковом переулке, между роскошным меховым магазином и «Российскими винами», где всем желающим предлагали освежиться бокалом «Советского шампанского», магазин «Диафильм», чего только в нем не было!

Сказки, рассказы советских писателей, учебные ленты по всем предметам, спортивная тематика, но особенно меня заинтересовал раздел истории Великой Отечественной войны.

Диафильм стоил 3 рубля 50 копеек – цена пленки для ФЭДа, «Смены» или «Зоркого», в то время в ходу еще были широкопленочные фотоаппараты – «Любитель» (6х6 см), «Москва» (6,5х9 см) «Фотокор» (9х12 см) и другие.

Иногда я за месяц покупал два-три диафильма.