Анатолий Васильевич Молчанов

Население Земли как растущая иерархическая сеть

Циклы Кондратьева

На протяжении всей истории изучения экономических циклов экономисты снова и снова высказывали мнение, что происхождение их остается неразрешимой загадкой.

Э. Хансен

Эволюция есть по своей сути процесс, который движется циклами…

Й. Шумпетер

В середине двадцатых годов прошлого столетия русский экономист Николай Кондратьев (1892–1938 гг.) выдвинул теорию циклов экономической конъюнктуры длительностью 40–60 лет. Кондратьев имел предшественников (X. Кларк, Б. Джевонс, А. Гельфанд и другие), угадавших существование большого цикла в экономике и пытавшихся его объяснить, но принципиальный прорыв в этом направлении произошел только после его основополагающей работы «Большие циклы конъюнктуры. М., 1928».

Однако дальнейшие его исследования были прерваны; 19 апреля 1928 года Кондратьев был отстранен от должности директора института конъюнктуры; в 1930 году репрессирован по «делу Трудовой крестьянской партии»; в январе 1932-го заключен в концлагерь; 17 сентября 1938 года – расстрелян.

И в тюрьме он продолжал работать, получая новые результаты, которые были переоткрыты другими исследователями десятилетия спустя. В своей основной работе Кондратьев проанализировал некоторые макроэкономические показатели стран Западной Европы и США с 1790-го по 1920 годы (более полной статистики на тот момент не было).

Построив и сгладив графики, устранив краткосрочные колебания, он обнаружил, что значения этих показателей синхронно движутся в долгосрочном периоде. Максимумы достигались примерно в 1815-м и 1873-м, а минимумы – в 1845-м и 1896 годах.

Кроме того, во время подъема длинной волны возрастало количество войн и восстаний и происходило вовлечение новых стран и регионов в мировую торговлю и в мировое разделение труда. На основании этих наблюдений Кондратьев сделал долгосрочный прогноз до 2010 года, предсказав, в частности, Великую депрессию тридцатых годов прошлого столетия.

Табл.1. Периодизация длинных волн по Кондратьеву. [49]

Существует несколько способов разбиения любого экономического цикла, в том числе и Кондратьевского, на фазы; все они, в принципе, мало отличаются. На рис. 1 представлено определение цикла по Бернсу и Митчеллу:

Рис. 1. Тренд и циклические колебания ВВП. [49]

До сих пор не найдено объяснения этому явлению. Существуют три основных подхода к пониманию природы цикличности: экзогенный, эндогенный и эклектичный. Последователи экзогенного подхода видят причину возникновения циклических колебаний исключительно во внешних факторах и причинах.

Сторонники эндогенного подхода, напротив, видят эту причину в изменениях, происходящих во внутренней структуре экономики. Эклектики же пытаются объединить рациональные начала этих двух подходов[47].

* * *

Наибольшие трудности при создании модели цикла возникают при попытке объяснить постоянство фазы и времени его прохождения: несмотря на заметное изменение экономики по мере ее развития, ритм Кондратьевских волн не меняется и, кроме того, волны Кондратьева синфазны для разных стран мира.

В книге «Длинные волны в экономике. Меньшиков С.М., Клименко Л.А. М., 1989», рассматриваются почти все конкурирующие теоретические схемы. В основу большинства гипотез положено взаимодействие экономической и инновационной активностей, но в ряде случаев привлекаются демографические, социальные и даже военные факторы.

Табл. 2. Основные теории длинных волн.

Однако все приведенные там схемы имеют уязвимые места, которые заключаются или в необходимости привлечения каких-то внешних воздействий, или в невозможности объяснения всех наблюдаемых эффектов. Поэтому даже датировки циклов у разных авторов зачастую различаются.

По мнению Кондратьева, неэкономической причиной цикличности могут быть значимые изобретения, которые, как правило, появляются одновременно и независимо в нескольких местах. Поэтому сами большие циклы, сроки их начала и окончания являются, скорее всего, не случайными величинами, но общей закономерностью, присущей мировой экономике.

* * *

Выдающийся австро-американский ученый Йозеф Алоиз Шумпетер создал «инновационную теорию предпринимательства», на основе которой уже в 30-е годы прошлого столетия развил «кондратьевскую циклическую парадигму» в направлении инновационной концепции «длинных волн». Свою теорию он изложил в фундаментальном двухтомнике «Деловые циклы», вышедшем в свет в 1939 году.

Центральную роль в теории Шумпетера играет инновация. Он охарактеризовал ее «как установление новой производственной функции». Это может быть производство нового товара, внедрение новых форм организации таких как, например, слияние, открытие нового рынка и т. п. Инновация отличается от изобретения (новации), которое предшествует инновации (по Шумпетеру).

Все циклы, по Шумпетеру, генерируются инновациями. Инновация (нововведение) – это конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, научно-технического, экологического или какого-то другого эффекта.

Предприниматели, проводя инновационную деятельность во время повышательной волны и передвигая экономику выше равновесия, обеспечивают базу для технологической ренты и, как следствие, благосостояния.

Но технологические ренты уменьшаются по мере того, как предшествующие инновации становятся установившейся практикой в экономической жизни. Поэтому появляется понижательная волна.

Шумпетер утверждал, что существует бесконечное количество циклов. Однако для аналитического удобства в своем историческом очерке он представил трициклическую схему: цикл Китчина (3–4 года), Жугляра (7–11 лет) и Кондратьева (48–60 лет).

Шумпетер принял без доказательств, что каждый цикл Кондратьева должен содержать целое число циклов Жугляра (7–11 лет), который, в свою очередь, содержит целое число циклов Китчина (3–4 года). За рамками теории Шумпетера остается причина цикличности инноваций и, соответственно, цикличности новаций (изобретений).

* * *

Волны Кондратьева не стоит считать лишь одной из форм цикличной экономической динамики. Это одна из разновидностей исторических циклов, охватывающих всю структуру общества. Именно в таком аспекте рассматривал их один из крупнейших историков ХХ века Фернан Бродель:

«Если сложить два эти движения: вековую тенденцию и цикл Кондратьева, – то мы будем располагать „музыкой“ долгосрочной конъюнктуры, звучащей на два голоса… Добавляя свои движения к подъему или спаду вековой тенденции, циклы Кондратьева усиливали или смягчали ее» [32].

Первостепенное значение Кондратьевским циклам в развитии капитализма придавал также американский историк и социолог, основоположник Мир-системного анализа, Иммануил Валлерстайн.

Существует довольно экзотическая гипотеза российского исследователя А.Б. Ляхова, которая связывает циклический характер новаций с теорией пассионарных толчков Л.Н. Гумилева. Суть этой гипотезы заключается в том, что долгосрочные колебания экономической конъюнктуры, длинные волны Кондратьева, связаны с колебаниями уровня «пассионарного напряжения» западноевропейской суперэтнической системы (в которую входят также США и некоторые другие неевропейские страны).

Относительно высокий уровень «пассионарного напряжения» соответствует высокой активности этносов, образующих суперэтнос, что выражается в подъеме экономики, более быстром научно-техническом прогрессе и значительном повышении темпа общественно-политической жизни (в том числе и количества социальных потрясений: войн и революций). В периоды низкого «пассионарного напряжения» имеет место обратная картина.

Обрабатывая большое количество данных, Л.Н. Гумилев установил, что людей по «энергетическим характеристикам» можно разделить на три категории: гармоничного типа (подавляющее число людей), энергоизбыточного типа (пассионарии) и энергодефицитного типа (субпассионарии).

Фактором развития этноса выступают пассионарии. Существование личностей, способных к длительному целенаправленному сверхнапряжению, ровно как и то, что такой способностью обладает относительно небольшое число людей – факт установленный и не подлежащий пересмотру.

Время от времени в отдельных регионах планеты происходит быстрое и резкое увеличение числа пассинариев. Причина этого явления непонятна, считается, что оно может быть связано с массовыми микромутациями под действием каких-то внешних факторов.

Это проявляется в активизации народов, населяющих данный регион, что выражается в войнах, образовании крупных государств и т. п. Потом, вследствие естественного отбора, число пассионариев уменьшается, и, в конце концов, они исчезают из популяции вовсе.

В истории это проявляется в разрушении крупных государств, завоевании их соседями, в общем регрессе, а также во многом другом. Столкновение двух или большего числа различных пассионарных популяций, «пассионарных толчков» приводит к появлению неповторимых исторические коллизий.

Кроме большого цикла, длиной порядка 1500 лет, относительная численность пассионариев подвержена колебаниям с «длиной волны» от 50 до 100 лет. Возможно, это объясняется тем, что отвечающий за пассионарность ген рецессивен, т. е. проявляется в виде соответствующего признака, существующего далеко не у каждого из его носителей.

Поэтому после, например, тяжелой войны, в которой пассионарии погибают в первую очередь, их численность заметно сокращается, но постепенно затем восстанавливается за счет потомства скрытых носителей этого гена. Через 2–3 поколения вследствие этого активность и агрессивность этноса снова возрастают, опять происходят войны и социальные потрясения, и «малый пассионарный цикл» повторяется снова.

Возникает вопрос: а почему, собственно, «малый пассионарный цикл» синфазен у разных народов: французов, англичан, германцев? Теория Гумилева объясняет это существованием таксономической единицы более высокого порядка – суперэтносом. Целостности такого типа называют также «цивилизациями», «мирами» или «культурами».

Все европейские и произошедшие от них народы (например: «янки», австралийцы и другие) принадлежат к одному суперэтносу, который до XVI века имел самоназвание «христианский мир», а с XVII века до наших дней – «цивилизованный мир».

Все эти народы сформированы одним пассионарным толчком, и синфазность ритма развития Англии, Франции, Германии и других западноевропейских государств – вполне естественна. Такая интерпретация, конечно, не является объяснением, т. к. остается непонятной сама природа пассионарных толчков.

В то же время наша гипотеза объясняет синфазность пассионарного цикла точно так же, как и синхронность исторического процесса – сетевой объединенностью носителей. А пассионарные толчки связывает с особыми стадиями роста сети. Но эту тему пока затрагивать не будем.

Множественность причин Кондратьевского цикла

«В последнее время приходит понимание того, что столь сложное явление, как экономический цикл, который охватывает почти все области хозяйственной системы, невозможно объяснить только с помощью какого-либо одного фактора.

Даже если и допустить с самого начала, что одно и то же объяснение экономического цикла имеет такую же силу для высокоиндустриализованных стран Западной Европы и Америки, как и для стран, в промышленном отношении менее развитых, таких, например, как Новая Зеландия или Румыния, и для XX в., так же как и для XIX в. (хотя ни одно из этих допущений ни в коей мере не является самоочевидным), то и в этом случае не вполне верно говорить об одной-единственной причине экономического цикла.

Лишь немногие авторы решались провозглашать только один фактор в качестве единственной причины экономического цикла вообще, и депрессии – в особенности. В действительности трактовки, основывающиеся на какой-либо одной-единственной причине цикла, все более дискредитируют себя, и к ним нужно относиться с некоторым подозрением.

Большинство современных авторов в вопросе о причине цикла проявляет осмотрительность, указывая, что чередование процветания и депрессии вызвано целым рядом факторов и, возможно, не всегда одним и тем же их сочетанием. Зачастую теории различных авторов отличаются не столько перечисляемыми причинами и условиями циклов, сколько различным значением, придаваемым тем или иным факторам.

Даже те авторы, чьи теории базируются на одном-единственном факторе, который, по их мнению, вызывает экономический цикл, например: колебание урожайности, изобретения, акселерация производного спроса, изменения в спросе, волны оптимизма и пессимизма – вынуждены признать, что то, что они считают исключительной причиной цикла, может оказывать свое действие лишь в условиях существования определенных экономических институтов.

Они прямо или косвенно исходят из определенной структуры основанного на товарообмене хозяйства, известной неэластичности заработной платы и известного постоянства условий заключения сделок, определенного поведения инвесторов, наличия или отсутствия некоторой суммы знаний у предпринимателей и их способности к предвидению той, или иной организации денежной системы, и т. д.

Весьма вероятно, что экономический цикл не был бы вызван к жизни если бы эти «активные» силы (изменения урожайности, изобретения, изменения в спросе и т. д.) отсутствовали, или если бы изменилась одна или несколько важных черт в экономической институциональной структуре: если, например, заработная плата и условия заключения сделок были бы вполне эластичными, если бы предприниматели вели себя каким-либо иным образом, если бы они обладали способностью безошибочного предвидения конъюнктуры, или если бы организация денежной системы была другой и финансовые органы предприняли бы шаги для предотвращения последствий воздействия этих «активных» сил; словом, если бы все эти факторы действовали не так, как они действовали на самом деле.

Поэтому можно было бы с таким же основанием придерживаться мнения, что косность нашей экономической системы, ее финансовой и денежной структуры или конкретных черт последней – является такой же причиной цикла, как и изобретения, колебания урожайности или изменения в спросе.

Такое сложное явление, как экономический цикл, вызвано и обусловлено целым рядом факторов и обстоятельств. Даже если и допустить, что одна и та же теория может быть применена для объяснения всех циклов, то это не исключает еще возможности существования множества «иных» объяснений; при этом с точки зрения логики, они не обязательно были бы взаимно исключающими или противоречащими.

Теории различаются обычно главным образом тем, какое значение придается одним и тем же факторам. Каждая из них подчеркивает тот или иной фактор или условие, и называет его «доминирующим» или «находящимся в причинной связи».

Другие факторы либо игнорируются, либо предполагается, что они не изменяются и не могут быть изменены или что по той или иной причине нежелательно изменять или устранять их (например, изобретения), либо, наконец, исходят из того, что изменение этих факторов не может быть объяснено (по крайней мере экономистом) и что поэтому они должны рассматриваться как нечто данное.

Для того, чтобы теория, имеющая своей целью представить экономический процесс как единое целое, могла быть построена, она не может не пользоваться средними величинами широкого охвата и совокупностями, характеризующими общественные явления.

Очень хорошо проповедовать микроскопический подход и настаивать на том, чтобы исследование было доведено до индивидуальных единиц (домашних хозяйств и фирм).

Верно, конечно, что прямые и косвенные наблюдения над поведением индивидов и отдельных событий – это единственный источник сведений о величине и формах проявления общественных явлений.

Однако окончательные выводы, которые представляют собой цель теории (в отличие от методов, с помощью которых эти выводы были получены), должны, по сути дела, всегда быть даны в категориях совокупностей и средних величин. Чем шире эти совокупности, тем меньше их число, тем легче построить (теоретически и статистически) полученную систему.

Однако, к сожалению, между очень обширными совокупностями обычно невозможно выявить существенные соотношения, о которых можно с уверенностью сказать, что они будут подтверждены фактами. В этом случае совокупности должны быть подразделены и метод должен стать более микроскопическим.

Однако при использовании совокупностей (даже если они и не широки по охвату) всегда существует опасность, что их внутренняя структура (другими словами, соотношения между их подразделениями) может иметь существенное значение; а это заставило бы экономиста расщепить совокупности, до сих пор не разделенные, и попытаться построить свою систему, пользуясь подразделениями этих совокупностей.

Таким образом, теоретик экономического цикла всегда разрывается между соблазном углубления в мельчайшие подробности и разработки бесчисленного количества индивидуальных случаев, в которых решающее влияние на ход событий оказывают мелкие детали, с одной стороны, и страстью конструирования всеобъемлющих теорий несколькими смелыми росчерками пера – с другой.

Тернистый путь экономиста, работающего в этой области, пролегает между Сциллой лабиринта отдельных случаев, не поддающихся исследованию и ведущих к казуистике, и Харибдой остроумных и четких, но отвлеченных теорий-полуистин» [52].

Циклы Кондратьева – циклы Сети человека

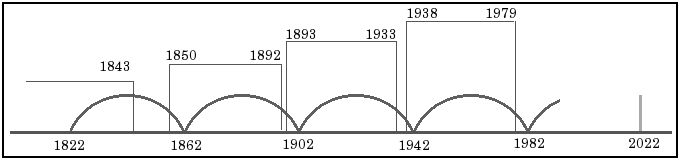

Циклы Кондратьева (их длительность и фаза) очень хорошо коррелируют с циклами Сети человека. Действительно, – вот последние пять циклов сети:

1 цикл – 1822–1862 гг.

2 цикл – 1862–1902 гг.

3 цикл – 1902–1942 гг.

4 цикл – 1942–1982 гг.

5 цикл – 1982–2022 гг.

Можно даже предположить, что Кондратьевский цикл и вызывается циклическим ростом Сети человека. Действительно, циклы XIX и XX столетия – это последние циклы сети и человечество во время их развертывания, несомненно, представляло собой Мир-систему. Т. е. связность подавляющей части социума стала такой, что системность ее не вызывает сомнения.

Но в чем причина цикличности? Предлагаемая гипотеза постулирует только топологию Сети человека и алгоритм ее роста; топологию максимальной производительности: каждый клаттер связан с каждым; алгоритм роста, заключающийся в том, что каждый клаттер копируется числом носителей, равным текущему размеру сети.

Необходимы дополнительные допущения для того, чтобы понять причину цикличности. Что касается гармонических стадий роста, то их предположительно можно объяснить бинарной природой структуры «сознания» растущей сети. (Здесь под бинарностью понимается оппозиционная раздвоенность сети, а понятие «сознание» употребляется условно, за отсутствием подходящего термина, характеризующего связь сети с социумом.)

Т. е. в процессе роста сети, при подходе к гармонической стадии, в момент ее достижения, а также некоторое время спустя – «сознание» (управляющие способности) сети скачкообразно возрастает, т. к. представляет собой ментальную пару примерно равных по «интеллекту» подсетей.

«Сознание» такой пары работает с большей эффективностью, что находит свое отражение в социуме в виде новаций и пассионарных толчков. Ярко выраженного скачка при таком переходе нет, процесс все-таки характеризуется некоторой непрерывностью. При отходе от гармонического размера возникает диссонанс и спад. Так, предположительно, могут быть объяснены глобальные, сокращающиеся по закону прогрессии исторические циклы и тысячелетние, вековые тренды процесса роста сети и развития Мир-системы.

На последней стадии роста Сети человека каждый Кондратьевский цикл может быть представлен как процесс сборки урезанного клона текущей сети, не слишком сильно (не на порядки) отличающегося от нее по размеру. Следовательно, во время завершения каждого такого цикла, в момент начала следующего и некоторое время спустя сеть представляла собой ментальную пару, аналогичную паре гармонического достижения.

Можно даже предположить, что циклы Кузнеца, Жугляра и Китчина имеют ту же природу. Действительно, цикл Кузнеца (15–25 лет) равен примерно половине цикла Сети человека, цикл Жугляра (7–11 лет) – четверти, а цикл Китчена (2–3 года) – одной шестнадцатой. Т. е. эти времена приблизительно равны длительности цикла Сети человек (40 лет), поделенной на двойку в некоторой степени.

Табл. 1. Основные типы экономических циклов. [49]

Важно понимать, что строго регламентирован по времени лишь Кондратьевский цикл, а времена копирования половины, четверти, шестнадцатой части сети – величины случайные. Феномен таких «коротких» циклов становится понятен, если предположить, что Сеть человека – это бинарный граф, состоящий из подсетей размером N/2n, пусть не полностью, но тождественных в голографическом смысле (с потерей информации) основной сети.

Это справедливо для гармонических стадий, связанных со вторым и четвертым Кондратьевским циклом. Второй цикл стартовал синхронно с историческим, а четвертый – последний цикл роста Сети человека – является одновременно и экономическим, и историческим. Если в момент начала цикла состояние сети не является гармоническим (первый и третий цикл), то такую сеть можно рассматривать как суперпозицию гармонической и некоторой дополнительной подсети и тогда выводы будут аналогичными.

Будем считать, что сеть организована как бинарный граф и ее «сознание» бинарно. При этом такая бинарная (оппозиционная) организация сети предполагает, что компоненты бинарной пары предстают как диалектические противоположности в «сознательном» процессе. Кроме того, каждый элемент такой бинарной пары, возможно, несет на себе функцию сохранения информации обо всей системе, т. е. представляет собой копию всей сети.

Вероятно, копию неполную. При этом каждый такой элемент сам, в свою очередь, является бинарной парой более низкого уровня, элементы которой обладают тем же свойством и т. д. В таком представлении каждый узел бинарного графа является копией всей сети. Степень полноты такой копии зависит от уровня, на котором находится узел. По аналогии с голографическим способом хранения информации, где, чем меньше по площади область чтения, тем «грубее» картинка, здесь чем ниже уровень узла – тем менее информативна копия.

Сеть, организованная по такому принципу, обладает повышенной жизнестойкостью. Сколь бы ни были велики ее повреждения, она всегда может восстановиться, положив в основу этого процесса одну из своих копий. Видимо, это свойство является базовым в организации любой БИС, т. е. присуще сетям любого ранга.

История знает примеры драматических событий, когда численность популяции Homo sapiens сокращалась до угрожающе малой величины, но, тем не менее, восстанавливалась, причем за короткий промежуток времени. И не просто восстанавливалось, а с возвращением на «плановую» численность и «плановый» по времени уровень развития. Если бы это было не так – не было бы эмпирической гиперболы демографического роста.

Рассмотрим, к примеру, второй цикл Кондратьева. Теоретически, его начало приходится на 1862 год, а конец – на 1902-й. Численность носителей в момент его начала составляла 230 = 1,07 млрд человек, а в его конце – 232/3 = 1,43 млрд. Процесс самокопирования сети в цикле будем рассматривать, начиная с пятого уровня иерархии (хотя, конечно, можно начинать и с более нижнего уровня).

Цикл Китчена – это процесс копирования 210 клаттеров; в момент его завершения собирается следующая ментальная пара: сеть на момент входа в цикл, плюс ее текущая копия; в конце цикла Жуглара, состоящего из двух циклов Китчена, копируется четверть сети и создается более подробная ментальная пара; далее – цикл Кузнеца и, наконец, главный цикл – цикл Кондратьева, когда создается копия всей сети.

При этом скорость прироста носителей внутри цикла постоянно растет. Так, например, в цикле Кондратьева укладываются два цикла Кузнеца, и на копирование второй половины сети требуется носителей больше на некоторую величину, которую нетрудно подсчитать. (Число связей каждого клаттера сети возрастает на единицу при установке клаттера-копии в сеть.)

Моменты достижения сетью «бинарной гармонии» находят свое выражение в социуме в виде новаций, а затем и инноваций. Такой подход находится в полном согласии с предположением Шумпетера о бесконечном количестве инновационных циклов.

Рис. 1. Экономические циклы как процесс самокопирования сети человека 1862–1902 гг.

Итак, если в дополнении к основным предпосылкам о топологии и алгоритме роста сети принять допущение о бинарной природе ее ментальности, то и исторические циклы, длительность которых убывает по закону геометрической прогрессии, и периодические экономические циклы (волны) объясняются стремлением сети к достижению максимума ментальности на всех этапах своего роста.

Однако цена такого объяснения невелика. Можно, конечно, сказать, что в момент достижения сетью бинарной гармонии ментальность ее скачком возрастает, а при отходе от состояния гармонического достижения возникает диссонанс. Внутри же цикла процесс самокопирования сети в каждый момент времени направлен на создание очередной, более подробной своей копии. Но все это, конечно, только слова, и причина этого явления остается за рамками формализма предлагаемой здесь гипотезы.

Для того, чтобы понять его суть необходимо располагать информацией о структуре сети, о динамике циркуляции в ней информации и, конечно же, о связи «сетевого сознания» с сознанием человека. Здесь же только постулируется абсолютная разметка физического времени на исторические и экономические циклы. Но уже и такой, феноменологический подход позволяет понять почему растущая сеть достигает гармонического совершенства в предопределенные моменты времени.

Независимо от того справедлива такая интерпретация или нет – циклы Кондратьева очень хорошо ложатся на сетку циклов Сети человека (рис. 2). Хотя их фазы и не совпадают. Если считать, что цикл сети индуцирует Кондратьевский цикл, то фазы снижения предыдущего и начало роста следующего Кондратьевского цикла приходятся на время завершения очередного цикла Сети человека и формирования ментальной пары, аналогичной паре гармонического достижения. При этом нужно учесть, что исторический цикл короче жизненного из-за перекрытия во времени конечной фазы предшествующего с начальной фазой последующего. Это справедливо для всех Кондратьевских циклов, так же как и то, что их наблюдаемая длительность по мере приближения к демографической сингулярности, по-видимому, сокращается, приближаясь к сорока годам.

Рис. 2. Волны Кондратьева и циклы Сети человека.

Все это хорошо согласуется с фактами, которые Кондратьев называл «эмпирическими правильностями»:

У истоков повышательной фазы или в самом ее начале происходят глубокие изменения в человеке и обществе. Прежде всего, наблюдается оживление в сфере технических изобретений. Широкое применение инноваций на основе этих изобретений формирует начало повышательной волны каждого большого цикла.

На повышательные фазы Кондратьевских волн приходится большее число социальных потрясений (войн, революций), чем на понижательные. Понижательные фазы, в свою очередь, действуют угнетающе, что особенно сказывается на сельском хозяйстве. Кроме того, подъемы и спады К-волн приглушают или усиливают всевозможные кризисные явления в мировой экономике.

* * *

Рассмотрим ряд важных событий, связанных с эволюцией человека. Все они, в соответствии с нашей гипотезой, а также согласно феноменологической теории Капицы, связаны с ростом численности населения мира:

Появление 1,7 млн лет тому назад среди представителей рода Homo той ветви (Homo ergaster?), которая привела к появлению человека; начало гиперболического роста численности наших далеких предков.

Периоды эволюции человека (7 периодов) −1,7 млн лет… – 8 тыс. лет до н. э.; удвоение численности за период.

Неолитическая революция – 8000 г. до н. э.; начало демографического взрыва.

Революция осевого времени (революция в мышлении) – 500 г. до н. э.; появление человека нового типа с мышлением, подчиненным строгим правилам логики.

Исторические циклы: восемь сжимающихся по закону прогрессии (–8000… +1982 гг.) к сингулярности Дьяконова – Капицы (2022 год) циклов исторического развития, удвоение численности за цикл.

Экономический цикл любого вида как шаг в прогрессивном развитии; «плановый» прирост численности за цикл.

Парадоксально медленный рост численности представителей рода Homo (Homo ergaster?) с момента их появления до начала неолита – исследования С.П. Капицы.

Взрывной гиперболический рост численности в историческое время от момента начала неолита до второй половины XX века – гипербола Фёрстера, Хорнера…

Мировой демографический переход: вторая половина XX – вторая половина XXI века, завершение взрывного гиперболического роста, стабилизация численности населения мира на предопределенном уровне.

Общим для всех этих событий (явлений) является отсутствие общепринятой теории, концепции, способной их объяснить. Общим же будет, по нашему мнению, и процесс постижения каждого из них. Этот процесс будет состоять из нескольких этапов:

1. Явление либо полностью не признается официальной наукой, либо находится в стадии признания.

2. Признание пришло, явление считается сложным, причина, призванная его объяснить, не единственная. Появляется множество конкурирующих, порой взаимно исключающих друг друга теорий.

3. Переход к синтетической теории.

4. Осознание невозможности понять природу явления даже на основе синтеза.

5. Принятие финализма.

Процесс понимания всех этих явлений, за исключением экономических циклов, находится на первой и второй стадии. Четвертая стадия, возможно, не является обязательной, а пятая, гипотетическая, состоится лишь в том случае, если предлагаемая здесь гипотеза отвечает действительности. Собственно говоря, в этом и состоит ее суть.

Ведь если она верна, то такие важнейшие события эволюции человека как появление Homo ergaster, начало роста численности человечества, неолитическая революция, революция осевого времени, демографический переход, гиперболический рост населения Земли, циклы как экономические, так и исторические (сокращающиеся к точке исторической сингулярности) – все это можно объяснить одной-единственной причиной: эквифинальностью цикла сети 65536 – главного цикла эволюции человека, порождающего Кондратьевский цикл.

* * *

Существует гипотеза о тенденции к сокращению циклов Кондратьева по мере ускорения научно-технического прогресса (Ю.В. Яковец 1984, 1995). Согласно этой гипотезе, для продолжительности циклов принимаются следующие значения: первый цикл порядка 60–65 лет (1785/90–1844/51), второй – около 50 лет (1844/55–1890/96), третий – не более 42 лет (1891/96–1933), четвёртый – чуть более 40 лет (1933–1974).