Виорэль Михайлович Ломов

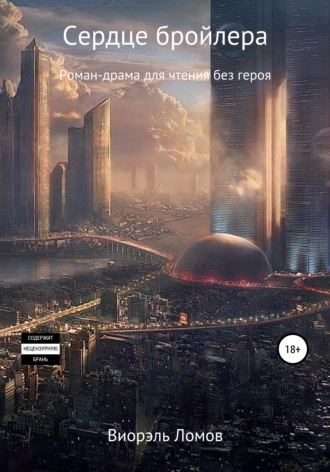

Сердце бройлера

14. О Коктебеле, нудистах и частичном вегетарианстве

– Как Дерюгин-то выступил на своем юбилее! – вспомнил Гурьянов.

Суэтин улыбнулся. На пятидесятилетии Дерюгина, когда уже пора было расходиться по домам и многие были, что называется, на бровях, Дерюгин, как юбиляр, взял ответное слово:

– Вот и настала пора, – сказал он, погладив лысину, – настала пора юбилеев. Я первый вошел в нее. Кто-то стал каргой, кто-то занудой, кто-то просто лысым хреном.

Дерюгин снова погладил свою лысину и снова повторил слово в слово свою речь. Потом в третий раз, пока все не заорали:

– Да что ты хочешь сказать?

– Настала пора юбилеев, говорю, а с нею и склероз. Не помню, что хотел сказать. За него, родного… как его? Ну, только что сам назвал, на букву «з», кажется.

От четырехкратного воспоминания о слове «юбилей» Суэтину стало тоскливо.

– Я ведь, Леша, думал: из меня Ландау выйдет… – неожиданно для самого себя сказал он. – А вышел пшик один. Ведь работа сделана уже, а пристроить некуда! Хорошая работа, это я без балды говорю.

– На таком заводе и некуда? – удивился Алексей.

– Да какой там завод! Из двадцати цехов два остались.

– Ну, а по старым каналам? Через Москву?

– Не говори мне о Москве. Всех в одночасье обратили в ничтожеств. Сколько нас – столько ничтожеств, видимо-невидимо.

– Это у нас невидимо, а по телику они хороши видимы. Думаешь, ты один такой неустроенный? – с горечью произнес Алексей.

– Неужели и у тебя проблемы?

– О! Проблемы! Еще какие! Я ведь, Женя, пять лет (пять лет!) не печатался. Раньше один фольклор собирал, в период застоя. А тут чего только собирать не пришлось: и ягоды, и грибы, и папоротник, и шишки, и клюкву, и лекарственные травы, и мед диких пчел!..

– Зачем ты все это собирал?

– Женя, ты как с неба свалился! Жрать хотел, вот и собирал! Соберу, а потом на рынке продаю. Ты-то на окладе, а у меня… – Алексей присвистнул.

– И сам продавал?

Гурьянов насмешливо посмотрел на Суэтина, но ничего не сказал.

– А что ж ты мне никогда об этом не говорил?

– А ты не знал? Мы, Женя, разве хотим знать что-то о другом? Я и бутылки пару месяцев собирал, и медь тырил, и газетами торговал. Колготки продавал, Женечка, и очень даже успешно! На центральном рынке прямо из коробки. В руки возьмешь их, как гармонь, да как растянешь, и ну, расхваливать! Под соответствующие стишки. Даже почитательницы моего поэтического гения брали. Я извинялся перед ними, расшаркивался, предлагал расписаться на колготках, как на новом сборнике стихотворений! Одна согласилась. Три дня процветал мой бизнес, а потом менты замели. Писательское удостоверение помогло. Представляешь, майор читал мои стихи! И даже помнил некоторые наизусть! Вот не думал! Отпустил и даже товар не реквизировал.

– Ты же, Алексей, хотел «свободы»? Вот и получил.

– Свобода? Что такое свобода? В тридцатые годы ее в землю зарыли, в шестидесятые залили водой, в восьмидесятые пустили на ветер, а сейчас вообще она горит синим пламенем, твоя свобода! – Гурьянов закашлялся и выпил воды. – Как у зэков, век свободы не видать!

– Моя? – усмехнулся Суэтин. – Наша, Леша, наша общая, одна на всех. Оттого ее так мало на каждого! Однако, как ты ее разложил по знакам зодиака.

– Жень, давай больше не будем о ней, а то я материться начну, – Алексей взял пульт и включил телевизор.

Минут пять молча смотрели на драку в негритянских кварталах Нью-Йорка. Гурьянов убавил звук.

– Какого только дерьма не показывают, – сказал он. – Постой, ведь сегодня двадцать пять лет прошло, как мы знакомы. Тоже юбилей! Жаль, Дерюгин захворал. Что Насти-то нет? Настя где?

– На концерте Настя. Леша, а как у тебя с «точеной фигуркой»?

– Никак, – вздохнул Алексей. – Там мир музыки. А это вообще труба.

В сущности, за четверть века человек узнает всё: чувства, мысли, речь… А потом на это только садится пыль. «Живи еще хоть четверть века…» Суэтин поднял стакан, поглядел, прищурившись, на свет. Водка в граненном стекле была почти неразличима. «Неразличима, как юность моя!» – пропел внутренний голос красивым меццо-сопрано, но не Настиным. Евгений вздохнул. Выпил, глядя на репродукцию картины Малевича на стене. Что с ним так носятся все? И я чего-то там вякал о нем. Умные до тошноты слова. Ведь вот тоже что-то хотел сказать мужик, думал выразить себя! А на самом деле как было: выразит и видит – опять ошибся! И так от одной ошибки к другой брел, брел… Как по лесной чаще. Когда выберешься из чащи ошибок на простор, оказывается, идти-то дальше и некуда. Вот так и появился «Черный квадрат». В Африке сложно понять и черный квадрат, и черного человека Пушкина или Есенина. Во всяком случае там его поймут негативно.

– Вот послушай, что я тут придумал, сидя напротив этой картинки, – сказал Суэтин. – Никогда я не был Монтесумой. Ты меня не спрашивай о нем. Впрочем, кое что мне известно о нем. Монтесума возглавлял союз племен. Ежедневно выпивал пятьдесят чашечек шоколада. Имел шестьсот жен. А все равно сгнил в земле. Племя, в котором я живу, давно уже не в Союзе, а само по себе. Ежедневно я выпиваю, но не шоколад и, конечно же, не пятьдесят чашечек, а сколько позволяют деньги. Они позволяют мне одну бутылку в неделю. Жен у меня не шестьсот, а одна. Она меня и имеет. И до того, как сгнить в земле, я уже полвека гнию на ней. Что тут добавить? Что я не Монтесума? Так это и так видно. Мне никогда и не быть им.

– Жень, клёво! Хочешь, пристрою. Ты запиши. Эссе – хоть в центральный орган!

– Угу, в женский. Жаль, нет Дерюгина, – вздохнул Суэтин. – Видел последнее мое приобретение – «Оксфордский словарь»? Двести сорок тысяч слов, между прочим.

– Что? – переспросил Гурьянов.

– Двести сорок тысяч слов, между прочим, – повторил Суэтин.

Глюки, подумал Алексей. Куда же это Семен подевался? Обещал позвонить…

– Так вот, из них половина – греческие и латинские. В основном научные термины. Как ты думаешь: выпускник Оксфорда без него из дома выходит?.. Что-то я давно Аглаю Владиславовну не видел. Жива?

Гурьянов почувствовал угрызения совести. Он уже несколько лет не вспоминал о ней.

Суэтин нащупал кусочек колбасы, положил его под язык.

– Ты, прямо, как валидол ее ешь, – сказал Гурьянов и отрезал себе два кусочка.

– Вегетарианец я, – поморщился Суэтин, глядя на свернувшуюся возле бутылки колбасу.

– Плохо тебе, – пожалел Евгения Гурьянов и положил в рот сразу оба кусочка.

– Мне плохо. Тебе хорошо. Колбасы больше достанется.

– Извини, Женя, не знал, что ты колбасу не ешь. Вроде всю жизнь ел. И довольно-таки хорошо. Проблемы с пищеварением? Думал: наоборот, хорошо, кружок целый взял. Сказал бы, я бы сырок купил, а сейчас, тц, ни копья! Может, ты того, частичным вегетарианцем побудешь? Не каждый же раз?

– Ладно, не привыкать. Да там на кухне всякой жратвы завались. Разогревать неохота. Настя придет, разогреет. Я, Леша, в Коктебеле привык отдыхать… Мы с Настей столько раз ездили туда! Давно уже…

– «Отдыхая» – недееспособное деепричастие.

– Да ты знаешь, – Евгений поднял пустой стакан и повертел перед глазами. – Там в бокалах вино искру давало, отливало золотом, вышибало слезу! Панама, белые штаны… Тебе не кажется, что есть что-то общее в названиях «Черный квадрат» и «Медный всадник»? Да и по сути…

– Это который Планерское? Папа едет в Коктебель – папа будет как кобель!

– Какие пошлости ты говоришь! Плесни-ка, – Суэтин все разглядывал картину. Лет десять уже он бился над загадкой, что же нарисовал Малевич. – Эх, душа, душа! Атмосфера там, Алексей, особая. Море, воздух, поэзия! Кобель! – передернулся он. – Чистота там и возвышенный строй мыслей.

– Я понимаю. Там дом творчества, бывали и мы. Ты же там с Настей познакомился?

– Там серебряные сумерки и так и кажется, что в сумерках этих на скамейке и вокруг нее собрались поэты серебряного века, чуть сбоку первые пролетарские поэты, тут же Андрей Белый, а по центру Горький, Шаляпин, Скиталец…

– Шаляпин – разве скиталец?

– Еще какой, – Суэтин выпил и с тоской посмотрел на свернувшуюся колбасу. – Помню: Коктебель двадцать лет назад – ни-ко-го! Пустыня! Слева море – чайки летают, справа горы – на планерах спускаются. Повернешься на сто восемьдесят градусов: справа чайки, слева планеры. И ни одной сволочи! Вдали виноградники, совхоз какой-то, жутко целительная от чахотки роща. Дальше Старый Крым, домик Грина…

– Расписываешь, как живописец. Он что, на стене? – Алексей отправил в рот очередные два куска колбасы. – Инте-ересно ка-ак!

– Куда ему! Мне вон та картинка нравится, – указал Суэтин на неизвестно кем и когда нарисованный рисунок.

Рисунок напоминал игральную карту. Белый собор на берегу спокойного озера был изображен дважды: прямо – как бы летящий в голубом небе, и опрокинуто – как бы плывущий в нем. Он тогда такой же то ли в небе видел, то ли в реке, в тот славный день, когда Настю со свадьбы украл. Или просто думал о нем?

– Вот, посмотри, вроде бы одно и то же нарисовано. Как червовый король. Похоже, художник сделал копию – и вся недолга! Некоторым больше нравится опрокинутое изображение. А тебе?

– А мне один черт! – сказал Гурьянов. – Не молиться же в нем!

– А я вот что подумал: ведь в озере отразится лишь то, что произойдет на небе, а никак не наоборот. Так что любое отражение даже божественной небесной красоты – будь это твои стихи, или серенада Моцарта, или лилии Моне – это не творчество, а жалкая копия. Творить надо на небе!

– Ну, ты скажешь! Все творческие союзы в момент развалятся! Что им делать на небе? С неба на землю легче упасть, чем наоборот.

– Дом Волошина помнишь? Он раньше вообще один на берегу стоял. Из открытой двери – запах жареной картошки! Хочешь: поднялся на крылечко, позвонил, тебе откроют, спросят, чего надо. Не грубо: «Чего! надо?» А ласково: «Чего надо?» Даже: «Чего изволите?» А скажешь: посмотреть, мол, хочу, как Максимилиан Александрович жил – впустят, смотри! Не посмотрят, что ты, может, бич какой. Там акварельки на стенах, подписанные все, книжки стопками, милый беспорядок. Только не вздумай сказать, что сам пишешь стихи! Избави бог! Тут же дверь захлопнут и скажут: «Извините, мы в стихах не разбираемся!» А как там не писать стихи, как там не бражничать и не петь раздольные песни? Там природа и та: вдоль рифма идет, а поперек виноградники. Рифмы валяются, как камни или галька! Иные, как булыжники. А есть, как скалы! А вино с гор ручейками бежит! Хочешь, голый ходи, хочешь, прямо на берегу спи – ни одна сволочь не пристанет, не потревожит. А сейчас!..

– Да, сейчас!.. – Гурьянов со вздохом стал резать колбасу.

– Я в том году был, на денек заскочил, специально заехал – это какой-то кошмар!..

– Да, Жень, я вот слушаю тебя – прав ты. Я тоже был там в прошлом году. Какая поэзия? Меня чуть не убили! Булыжником. Может, и рифмованным. Из-за кого? Из-за нудистки одной, не успел спросить даже фамилию. Поверишь, ни одной строчки там не написал! И не пьянствовал вроде.

– Не стони! Строчки он ни одной не написал! Лентяй! Слепой Гомер, глухой Бетховен, Ренуар с изуродованными артритом руками – какие тебе нужны еще доказательства тому, что творит дух, один только дух и ничего, кроме духа. Дух, Леша, надо содержать в чистоте. И в повышенной боевой готовности.

– Дух! Скажешь! Когда я нудистов этих на дух не выношу.

– Да-да. Машины, бутылки, ларьки, пакеты, пьяные хари, то ли бомжи, то ли рокеры, то ли хакеры – хрен поймешь, а нудисты, да-да, сколько нудистов! Леша, ты не представляешь!

– Как не представляю? Представляю. Говорю, чуть не убили из-за одной. У меня к ней был чисто практический интерес. Поинтересовался: вы и презервативы не признаете, поскольку это одежда?

– В городе сейчас меньше голубей, чем там нудистов. Не знаю, я по ним шел, как по плевкам! А страшные!

– Во-во, у такой я и поинтересовался, – Алексей опять зажевал два куска.

– Да, вся наша русская жизнь, как и русский язык, строится в основном не по правилам, а по исключениям из этих правил. Ладно, Алексей, согласен на твое частичное вегетарианство! Сделаем и для него исключение.

– Оно не мое, оно твое.

– Теперь мое! Отхвати-ка кусман граммов эдак на сто! – Суэтин, не очищая, бросил кусок колбасы в рот. В нем боролись противоречивые чувства. Сознание еще вскрикивало в агонии раскаяния, а желудок кричал: давай! давай! давай! Евгений, не пережевывая, проглотил этот кусок. Великий дух великого постника сложил крылья и сел в кусты. Кусты от опустившегося на них величия поникли и пожухли. Человек, начавший борьбу со своими пороками, не подозревает, что срубает голову гидре.

– Как? – поинтересовался Алексей. – Хорошо идет?

– Хорошо, – сознался знаток старого Коктебеля и поморщился. – Надо подумать над этим.

– Чего думать? Над колбасой не думают! А что ты вегетарианцем заделался? В секту, что ли, записался какую? Толстовец?

– Какая секта, Леша? О чем ты? Мясо не жру, потому что в глотку не лезет!

– Вот те раз! Как это?

– Не лезет, потому что противно стало. Сергей с полгода мясом занимался, таскал рефрижераторы из Бельгии. Веришь, глядеть на мясо больше не могу! Как тогда, помнишь, на куриной свадьбе.

– Ловко ты тогда Настю из-под носа у жениха увел! Что, и Настя теперь не ест мясо? – Алексей жалостно посмотрел на Евгения, словно прощался с ним навеки.

– У Насти свои вкусы. Осталось там? Плесни-ка. И еще такой же кусок отрежь… Когда умру, некому будет и вспомнить о том славном времени!..

– Настя, значит, все поет?

– Кантату разучивают. Серикова.

– Кто спевается, кто спивается – каждый занят своим профессиональным делом. Кстати, знаешь, почему бабы живут дольше нас? Американцы открыли…

– Потому что нам делать на земле нечего.

– Нет, они открыли, что у них две хромосомы, а у нас одна.

– Ну и что? С одной-то не знаешь что делать.

– Какой-то ты, Женя, сегодня мрачный… Мне, кстати, вчера опять твой юношеский портрет попался. Не нужен? Удивительно, но он сейчас стал похож на тебя.

Кажется, не жизнь прожил, а просмотрел пошленький фильм в темном зале. На стене чьи-то тени… Вход был, потом эти тени, и – пожалуйте на выход!

По телевизору в красивом до уродливости синем свете один подонок красиво убивал другого. Эстетика красивого кино – это и медленно падающая ваза, и плывущие по полу во все стороны хрустальные осколки, и медленно падающий с моста в реку автомобиль, пару раз медленно поворачивающийся в воздухе и медленно погружающийся в воду, и здание, оседающее под бомбой, как земля на откосе, а потом на месте здания, над щебнем и пылью, медленно густеющее облако. Эффектные и красивые кадры. Не имеющие ничего общего с простыми человеческими чувствами ужаса, потрясения, невозвратной потери. Вредные кадры, злые и нечеловеческие. Уродливая антиэстетика кино.

Суэтин выключил телевизор и долго смотрел на темный экран. Ему показалось, что он понял, в чем смысл картины «Черный квадрат».

***

Сегодня утром он случайно зашел в церковь, в которую заходила когда-то его мать. Прослушал службу, и у него возникла потребность покаяться и просить прощения. Убранство церкви, сама служба, огни и голоса, а пуще всего глаза молящихся затронули что-то в его душе, до чего он никогда не докапывался и даже не подозревал о его существовании. Но в чем каяться, перед кем, за что просить прощения и у кого – он четко не знал. Потребность именно покаяться, именно просить прощения выросла внутри него, как беспокойство, как угрызения совести, точно так же, как детские страхи вырастают вместе с нами в страхи взрослые.

Потом он пришел в парк и только через два с лишним часа осознал, что все это время сидит на одной и той же скамейке и думает одну и ту же думу. Почему он себя чувствует виновным в чем-то, у кого просить прощения и за что? За то, что тебя изнутри раздирает когтями творческая и иная неудовлетворенность? За то, что не находишь себе покоя нигде? За то, что и рад бы обрести пристанище где угодно, да этого «где угодно», похоже, нигде нет?.. До каких пор я буду мучить себя и моих близких? До каких пор буду влачить существование, которому я не принадлежу?

***

– Скорее всего, тут нарисована женщина, – Евгений кивнул на картину, – с двумя хромосомами. Вон одна, а вон другая. О чем это мы с тобой беседу вели? О таланте? Ну, за талант! Талант всегда пропьет себе дорогу.

Над головой второй день ходит женщина. Каблуки ее нервно меряют потолок по диагоналям. Так, наверное, ходили женщины и перед первой мировой войной, и перед нашествием Наполеона, и перед походом Лжедмитрия. Для человека, прожившего хотя бы шестьдесят лет, ясно, что люди девятнадцатого века, восемнадцатого и так далее к началу всех веков были теми же самыми людьми, что и сейчас, а проблемы, волновавшие их, и методы, и зверство, с которым они их разрешали, были теми же самыми проблемами, методами и зверством, которые будут, пока будут над головой стучать женские каблуки. Вот только дожить бы до этих шестидесяти, когда оглохнешь от жизни и перестанешь слышать женские каблуки. Дожить бы до шестидесяти, чтобы у бездны мрачной на краю понять простые вещи.

Суэтин откусил полкуска колбасы и вдруг вспомнил, как он еще в юности был на ипподроме (единственный раз в своей жизни) и выиграл в тотализатор. Он тогда наугад поставил на красивую светло-серую лошадь, легкую и грациозную. Как она шла! Как она красиво шла! Она летела, не касаясь земли…

А ведь она так похожа на Настю, прошептал он неслышно, ужаснувшись своему открытию. Неужели он ее погубил? Заездил, пропил и продал! Евгению захотелось по-молодому помчаться за ней вдаль, сломя голову, быстро-быстро, догнать ее и бежать рядом, голова к голове, долго-долго…

– Звонят, – сказал Алексей.

– Настя пришла. Сергей откроет.

15. Темнота

Как только Сергей занялся бизнесом, все на свете потеряло свою цену, кроме тех товаров, которые надо было выгодно купить в одном месте и выгодно загнать в другом. И эта взаимная выгода обтесывала душу с двух сторон, как полено. Все многообразие жизни, все ее краски и аромат свелись к абстрактному понятию «цена», которая обхватила шею удавкой.

А потом и товары в его глазах тоже потеряли цену. Понятие «цена» ушло из его жизни.

За тот кредит, что он взял под автомобили, его могли десять раз убить. Бог миловал, там все обошлось. Но с компаньоном Воосом, которого с подачи профессора Никольского подсунул ему сосед Симкин, вышла незадача. Все вроде было просчитано, схвачено, прикрыто, гарантирована была сумасшедшая прибыль… Сергей ошибся в главном – в начальных условиях: он рассчитывал на порядочность того человека, который рассчитывал на его простоту. Словом, «лопухнулся». Воос исчез вместе с эшелоном разноцветного металла, скупленного по дешевке на трех заводах. Как когда-то исчез незабвенный Александр Иванович Корейко. Исчез куда-то и Никольский, хотя с месяц назад, случайно встретившись с Сергеем в универсаме, он интересовался, как у него идет бизнес, и обещал устроить через Симкина очередной выгодный проект.

– На этот раз уже попрошу у вас, молодой человек, комиссионные не только Симкину, но и мне «боковик», напрямую. Процентов пять. Как?

– Хорошо, Артур Петрович, какие разговоры!

– Вам, кстати, привет от Яночки. Она прекрасно устроилась. Прекрасно!

Все прекрасно, но все исчезли! И теперь Сергея третью неделю достают звонки. И голос в трубке из вежливого и мягкого стал грубым и жестким. Симкин стал прятаться от Сергея, а при встрече клялся достать «эту эстоняру» из-под земли и тут же «урыть» обратно в землю.

Увы, свой бизнес Сергей строил на стропилах расчета, а не на фундаменте, ибо фундамент у него был другой. Математик может рассчитать все, что угодно, и любую муть облечь в логический панцирь, но там, где царит арифметика, там логика становится бессмысленной. Ибо там за рубль убьют, а сто тысяч выкинут коту под хвост. Собственно, чего ожидать от «простых» людей, когда «государевы» вообще убьют ни за грош? Чего ожидать в стране, которая политиками разодрана на подтирку?

Неделю назад Сергей понял, что весь внутри почернел.

Неделю назад он понял, что ему хочется всех своих врагов (а их становилось с каждым днем все больше) бить головой о стены, которые давили на него со всех сторон.

Ему было очень плохо. Никогда ему не было так плохо.

Он сжимал себе голову, тер грудь, дико смотрел по сторонам и не мог понять, отчего ему так плохо.

Его всего раздирала непонятная злоба ко всему на свете: одинаковая к слову «да» и к слову «нет», одинаковая к улыбке и к брезгливой гримасе, одинаковая к родным и к чужим, одинаковая к себе и ко всем прочим.

Ему страстно хотелось причинить боль себе, родным, чужим, всему белому свету, наконец! Ни своя, ни чужая жизнь ничего не стоили для него в эту минуту. Не было для него в этот миг ни радости, ни светлого лика, ни нерушимой заповеди, никакой святыни не было для него!

Страшный настал для него миг. Страшный оттого, что рано или поздно он настает для каждого в жизни, и каждый наедине с собой решает, как ему быть.

Сергей на мгновение, только на мгновение, ужаснулся, как легко можно соскользнуть в пропасть звериных инстинктов, как легко можно совершить непоправимое, как легко лишиться разума, как легко обернуться в кокон, который навек покинула душа. Этого мгновения хватило, чтобы непоправимое не свершилось. Впрочем, поправимое тоже ведь не исправишь. Совершённое не переведешь в разряд совершенного. Совершенное – отнюдь не всегда совершённое, вспомнил он слова отца.

Но нет! Кто сказал, что не свершилось?..

В подъезде его поджидали трое. Двое сидели на подоконнике, а третий пошел навстречу, покручивая цепочкой.

Ах, так! Вы пришли? Ладно!

Сергей понял, что в нем была только ярость. Понял, что вот-вот у него разорвется грудь. Лопнет голова. Из порванных вен хлынет кровь. Рот порвется и из него вырвется звериный вой. И всего его разнесет в клочья, в пух, на мельчайшие атомы и молекулы, разнесет во все края земли, во все ее окраины и захолустья, разнесет к чертовой матери!

Сергей вдруг почувствовал пронзительную, до этого ни разу так остро не испытываемую, радость оттого, что он сейчас разнесет здесь все в пух и прах, разрушит стены, сорвет двери, а от этих подонков не оставит даже следа. Он легко представил себя огромным, под потолок, увидел себя как бы со стороны: темным, бесформенным, с горящими глазами, ревущим и ужасным. И он выпрямился перед ними, захохотал, подпер своды подъезда плечами и, бешено вращая глазами, заревел, как зверь. Встречавшие его увидели что-то невообразимо огромное, занявшее весь подъезд, и их вымел на улицу его дикий рев и собственный первобытный ужас.

– Что это было? – спрашивали они друг друга и ничего не могли сказать вразумительного. Тот, кто их послал, тоже ничего не понял из их сбивчивого объяснения, но убедился, что отважных людей в сто раз меньше, чем подонков…

***

Сергей слушал музыку, когда что-то вдруг вытолкнуло его из кресла. Он нутром почувствовал, что приехали к нему. Прислушался к звукам во дворе и услышал хлопанье автомобильных дверок и резкие голоса. Он выглянул в окно на кухне, но никого не увидел. И тут же раздался звонок в дверь. Делать нечего, от судьбы не уйдешь – открыл дверь. Зашли трое. Толстяк первым.

– Поехали, – коротко бросил толстяк.

– Кто там? – вышел из комнаты отец. – Вам что надо?

– Сыч, объясни ему, – повернулся в дверях толстяк.

Стоявший сбоку коротко и сильно ударил Суэтина в висок рукояткой пистолета. Отец упал на пол, из головы хлынула кровь. Сергей кинулся на Сыча, но от подножки упал и забарахтался под двумя тушами. Сыч стукнул его по затылку пистолетом…

Гурьянов замер в темном проеме. Он потушил свет, когда услышал шум в коридоре. Двое выволокли бесчувственного Сергея на площадку. Третий сильно захлопнул дверь.

Мертвая тишина, смешанная с тишиной мертвеца, вошла в Гурьянова немым вопящим ужасом, от которого он оглох. Он понял, что случилось нечто бесповоротное, после чего уже не будет возврата не то что к прошлому, не будет возврата даже к самому себе…

Настя пришла около двенадцати. Квартира была полна людей, залита светом, но в ней не было Сережи, не было Евгения, и свет померк в ее глазах.

***

Сергея сдавили с боков две откормленные туши. Он пришел в себя и застонал.

– Не рыпайся! – пихнули его локтем.

На переднем сиденье восхищались дизайном и мощью машины:

– Воще, в натуре, думаю, ну, клёво, ну, воще, круги во, и так, ш-ш-ш! ш-ш-ш! понял, круто! с места, ряу-ряу! вж-ж-ж! и ушел, воще, класс! и эта, сама, перед воще, и жопа, аттас… птц!..

Привезли Сергея на окраину города, в заброшенный дом. Спросили, вспомнил ли он, куда его компаньон Воос загнал эшелон с металлом. И когда Сергей вспылил: «Сколько можно спрашивать об одном и том же!» – его даже не стали бить, просто сбросили в каменный мешок под пол. Закрыли люк и придавили его, судя по звуку, шкафом, что стоял в углу комнаты. Шаги наверху смолкли. Стало глухо. Темнота стояла кромешная. Ни одного фотона света не было в яме. Сергей почувствовал себя как бы вырванным из обычной жизни, где темнота воспринимается как контраст или оттенок света, но не как полное отсутствие его. Эта темнота наступает, наверное, только в гробу. Впрочем, и там, по здравом размышлении, она не должна быть такой.

Первая мысль была: как замечательно, что меня оставили в покое. Кости, кажется, целы. Глаза видят. Видят? Кровь не хлыщет. Не чувствую. Затылок мокрый, липкий, но вроде не проломлен. Живой. Когда говоришь сам себе: «живой» – верить или не верить? Если есть тот свет, там надо верить слову «мертв». Мертв? Нет, не верю. Значит, еще этот свет. Вот только где он? Этот, этот… Обязательно что-нибудь придумаем, что-нибудь обязательно придет в голову. Раз она еще на плечах. Не может быть, чтобы ничего не придумал. Сейчас отдохну, приду в себя, присмотрюсь к новому месту…

Отец?! Что отец? Нет отца! Эта мысль была похожа на пропасть. И если был отец, то только где-то в ней, в бездонной ее синеве. Скользнул туда, как молния, и все.

Присмотреться, однако, не удалось. Ни сразу, ни постепенно. Темнота просочилась, проникла внутрь тела, внутрь всего организма, в голову, в мысли, в сердце и даже в место, которое называют адамовым яблоком, оттого, наверное, что его часто сжимают от переживаний чисто женские спазмы.

Темнота снаружи накрыла плотным покрывалом, укутала всего, замотала, как в кокон, затолкалась в уши, рот, глаза, в голову и в сердце. И у темноты вдруг, помимо отсутствия всякого цвета, света и запаха, образовались щупальца, присоски, лапки и крылышки – и были это щупальца, присоски, лапки и крылышки животного страха. Казалось, они ползали по нему, как по поверхности шара, стремясь проникнуть внутрь. Как темнота пронзала Сергея всего насквозь, так пронзил его насквозь и страх. Он боялся пошевелить пальцем, он ощущал опасность на расстоянии миллиметра от поверхности кожи, она переливалась, задевая его за невидимые волоски, которые и так стояли дыбом от ужаса.

Сергей начал метаться, натыкаясь на стены, подпрыгивал, но до потолка не доставал, хотя чувствовал, что до него буквально рукой подать. В подвале, понял он, нет ничего: ни койки, ни табуретки, ни тряпки, ни воды, ни питья. Ничего нет. Остался он один на один со всем белым светом, которого не было совсем. Весь белый свет обернулся вдруг черным. И все тут.

Последняя здравая мысль, которая посетила его, была о том, что от белого света порой темно в глазах. Но если раньше он не сомневался в том, что на душе в этот момент может быть светло, то теперь он совершенно не видел этого света и даже стал сомневаться в том, есть ли он вообще…

Он, видимо, какое-то время спал. Проснувшись и открыв глаза, он с содроганием понял, что не может отличить сон от яви, и что все равно – открыты глаза или закрыты, ими он ничего не видит. Или видит все, так как только у всего, наверное, признаки абсолютно черного тела. Тела, которое засасывает все в себя, не выпуская из себя ничего, ни кванта света или надежды.

Сначала хотелось есть. Потом только пить. Потом уже ничего не хотелось, так как любое желание невольно наводило на мысль о свете, и становилось больно глазам и какому-то объему в груди, не занятому еще темнотой. Как в погибшей подлодке в одном из отсеков какое-то время еще плавает пузырь воздуха, в котором можно спастись или хотя бы протянуть существование, так и в душе сохранялся какое-то время пузырь надежды.

Потом он почувствовал себя в некой другой реальности или другой абстракции (он готов был уже воспринимать реальность как чью-то абстракцию, злую шутку, приключившуюся почему-то именно с ним). Нервы… Трудно было сказать, как вели себя нервы, так как их просто не стало. А мысли, образы, слова и тем более умозаключения свелись к тривиальным конвульсивным движениям рук, ног, шеи, лица. Он видел себя как бы со стороны, видел в этой абсолютной темноте, и был жалок самому себе, но делать было нечего.

Он увидел свет. Открыл глаза – свет погас. Снова закрыл – свет не зажигался. Через час или два, может, через сутки он почувствовал, как у него устали глаза, ресницы, затылок – от постоянного мигания. Все это время он мигал, мигал, мигал, надеясь еще хоть раз увидеть свет. Безрезультатно! Потом он почувствовал, что у него устали руки и онемели пальцы. Оказывается, он в такт морганию сжимал и разжимал кулаки.

Самое ужасное в этой темноте было то, что она не имела ощутимых и ощущаемых границ. Насколько же голод и жажда более легкие испытания, чем испытание темнотой! Конечно, сказывалась еще и тишина, но тишину можно было нарушить, подавая голос или хотя бы ударяя по стене или полу рукой. Темноту же никак нельзя было ни прогнать, ни нарушить, ни скрыть, ни проявить ее в более очевидной, не такой всеохватной форме.

Сергей пошел вдоль стены, ведя рукой по холодной шершавой поверхности. Он описал один раз периметр, другой, третий… Неожиданно рука провалилась в пустоту. Сергея будто кто-то дернул на себя, он сделал пару шагов, но не наткнулся на стену, не расшиб себе лоб, не упал. Видимо, он попал в боковой коридор. Коридор раздваивался. Сергей пошел направо… передумал, налево… чуть не сорвался… стукнулся о притолоку… снова рука провалилась в пустоту, снова его кто-то дернул на себя… он удержался на ногах, не упал… направо… под рукой холодная шершавая стена… шум… шум в голове, шум в темноте, хриплый шум… кто-то дышит, дышит сама темнота… поворот, а там вроде как свет… все светлее и светлее… Вспышка света – выход! И – глаза в глаза – тяжелый, нестерпимо тяжелый взгляд, глаза налитые кровью, горящие бешенством, огромные и безумно красивые глаза! Сергею показалось, что он уперся в зеркало и увидел самого себя. Голова была его, а туловище угадывалось бесформенное, огромное, занимающее весь проход. Сергей сделал шаг навстречу, и уже путь преграждала не его голова, а голова быка, в которой было столько мощи, что она могла рогами поддеть и скинуть весь груз земли, нависший над ними. Бык не давал пройти и не давал развернуться и уйти от него… Яростно блеснули глаза, блеснули два кривых клинка, обдало жарким зловонным дыханием, и тяжкий хрип пронизал Сергея…