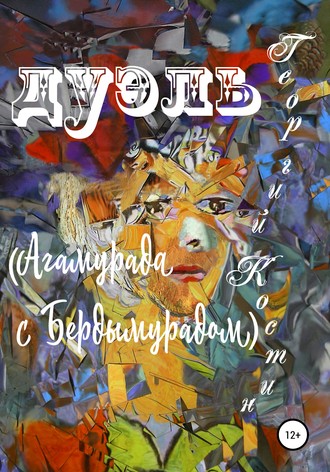

Георгий Костин

Дуэль Агамурада с Бердымурадом

4

Сережа замолчал, как если бы вдруг очнулся после глубоко счастливого сна. Ему захотелось сладостно потянуться. Но сделать это в присутствии друзей детства и держа ружье на плече – было бы легкомысленно. Пришлось довольствоваться тем, что было можно: смачно напрячь свободную левую руку, сжимая тугие, словно накаченные воздухом, пальцы в кулак до ломоты и хруста в суставах. Сон мигом отпрянул и с голубых небес вновь вместе с ласковыми желтыми солнечными лучами посыпались на него заунывно протяжные музыкальные крики щурок. Сережа вдохнул полной грудью, ощутив сладость свежего прохладного воздуха, настоянного на милых сердцу озерных запахах. Истомно щурясь, слегка задрал лицо вверх, подставляя лоб и щеки ласковому осеннему солнцу, и чутко внимая крикам кружащихся в небесной синеве щурок…

Некоторое время парни снова шли молча, и было слышно, как мерно скрипели под их ногами пружинистые стебли рдеста, лежащие толстым ковром на влажной земле. Пауза была приятной, отчетливое ощущение какой-то особенной, неземной, свободы радостно распирало их груди. Легкие самопроизвольно распрямлялись, и дурманящий вкусный воздух с легким свистом через нос, казалось, сам устремлялся в них.

– Д-а-а-а… – Неожиданно для самого себя первым нарушил приятную тишину Агамурад. – Язык у тебя, Серега, подвешен… Умеешь рассказывать… Я всё, что ты говорил – увидел ярко, отчетливо, и сейчас кажется, будто это не только твой, но и мой сон тоже… Хотя мне, блин, никогда такие сны не снятся. Мне, вообще, честно говоря, не снятся сны. Как лягу – так сразу засыпаю, и как засыпаю – так сразу и просыпаюсь – но уже под утро… Я всегда гордился собой: какой у меня крепкий сон – сплю и ни на что не отвлекаюсь. Ни на что попусту время не трачу… А теперь думаю, что не отказался бы видеть такие сны. Они, наверное – покруче будут, чем охота с острогой на рыбу. Но, наверное – это одно и то же… Я ведь, когда охочусь на рыбу, бываю – ТАМ, и ты, когда видишь такие сны, тоже – ТАМ. Но твое пребывание ТАМ, похоже – интереснее моего.

Один этот ножик-кинжал чего стоит: он до сих пор стоит в моих мозгах, колеблясь туда-сюда, туда-сюда… Я ведь и сейчас чувствую, что он мне тоже что-то хочет сказать, и, наверное, важное. Но никак не могу въехать – что именно. Вот сейчас специально прикрыл глаза, и он опять сразу – туда-сюда, туда-сюда своим острием, как маятник. Повернется вправо – становится острым и узким, похожим на заточенный и блестящий на солнце зуб остроги. А повернется налево – становится тупым плоским и гибким, да еще с ручкой, как у мастерка. Я где-то видел нож такой формы, но никак не могу вспомнить. Может быть, коли вспомню, тогда и пойму, что именно этот телепающийся у меня в мозгах ножик хочет сейчас мне сказать …

Агамурад замолчал, но не потому, что выговорился, а, наоборот, оттого, что оживился и взволновался в себе. По обыкновению судорожно растопырил пальцы левой руки, запустил их волосы, порывисто почесал голову, потом провел ладонью по лицу, словно снимая с него прилипшую паутинку. При этом несдержанно улыбался во все лицо и глуповато моргал черными узкими глазами. Безрезультатно поборовшись с самим собой, решил-таки себя не сдерживать, и обрадовано воскликнул восхищенным голосом:

– Но до чего же ты, чертяга, ладно умеешь рассказывать! Слушал бы тебя сутками! Это у тебя с детства. У меня до сих пор сердце радостно обмирает, когда вспоминаю, какие ты нам закатывал бесподобные фильмы… По скольку лет нам тогда было? В школу мы точно ходили. Да, точно, было тогда нам не больше десяти лет. Детьми мы тогда еще были. И после школы, наскоро сделав уроки, приходили в твой двор. А там – готовый кинотеатр. На стене висит старая простыня. Против неё – перевернутый детский велосипед – стоит на трех точках: рукоятках руля и седле. Это – киноаппарат! Крутишь рукой педали – крутится заднее колесо. И даже шум крутящегося колеса, как в киноаппарате. Педали. как всегда, крутит Вадик. Ты сидишь рядом. А мы, блин – зрители… Располагаемся в зрительном зале. На голой земле. Она еще горячая. Приятно греет попку. А Никита, он уже тогда был еще тот афёр: продает билеты…

И вроде бы все тут понятно: мы играли в киношку. Мало ли во что играют дети? Но потом – ты кивком голову давал знак Вадику, чтобы он начинал крутить педали, и каким-то утробным таинственным голосом объявлял название фильма. Помню, как у меня от твоего голоса – мурашки бегали по всему телу. А когда Вадик говорил: «Всё! Тушу свет!», для меня и в самом деле на мгновение наступила кромешная темнота. Я даже видел звезды на небе. Их было – много, они были яркими, мохнатыми, огненно шевелящимися. Таких я видел только потом, когда был в пустыне, можно даже сказать в центре пустыни, где живут суховеи, и когда суховеи спят, на небе хозяйничают огромные звезды… А потом после звезд я сразу видел столб света, который упирался на простыню и на нем – вспыхивало изображение комбайна, которого видел в настоящем кино. И я даже сначала не разобрал, что было сначала: услышал ли я твои слова о жатве, или увидел саму жатву… А потом, когда я въезжал, что вижу то, на что ты как бы указываешь нам словами, стал вслушиваться в твои слова. Ты говоришь: «бескрайнее золотое пшеничное поле» – я отчетливо вижу поле, точнее, даже не то чтобы вижу, а как бы вспоминаю его, которое когда-то видел, может быть даже в том самом настоящем кино. Ты говоришь: «по полю едут комбайны» – я вижу эти комбайны, вижу, как они едут, как у них крутятся впереди круглые косилки. И даже как к ним подъезжают грузовики, в кузова которым сыпется из комбайнов огромной золотой струей зрелая пшеница. Хотя ты ничего не говорил о грузовиках, которую загружаются пшеницей и отвозят её на элеватор…И это было так здорово, даже лучше, чем настоящее кино. Потому что казалось, будто я смотрю не кино, а – самую что ни на есть настоящую жизнь, стоя по пояс в пшенице около комбайнов, и дыша поднимаемой ими пылью, от которой у меня моментами по-настоящему першило в горле…

А потом ты переходил от киножурнала к кино. Это, как теперь помню, был любимый мой индийский фильм Зита и Гита. Я также подробно и обстоятельно чувствовал себя то Зитой, то Гитой, то их другом или просто знакомым. Я даже мог действовать по собственному усмотрению. Особенно когда увлекался так, что мне казалось, будто не слышу твоих слов, а сам по себе наказываю злодеев, сам по себе проявляю милосердие обиженным и оскорбленным. Это уже не походило на кино, а скорее – на сон. Да, это сильно напоминало сон, который снится самопроизвольно и по каким-то собственным законам. Но я, точно помню, не спал тогда, а бодрствовал: это был, так сказать, сон наяву. Отчетливо помню, что все те мои представления жили как бы собственной самостоятельной жизнью. Я, конечно же, мог на них влиять, но не всегда. Часто бывало, что меня мои представления не слушались… Я хотел что-либо изменить, но это, словно назло мне, ни фига не менялось…Помню, как хотел наказать одного злодея: быстро мысленно соорудил тюрьму, и засадил его в камеру с маленьким окном и толстенными стальными решетками… А эта сволочь, разозлившись на меня за то, что я ему осмелился запретить совершать злодейства, рассвирепела. Бросилась к окну камеры, разорвала в клочья стальную решетку, словно это было клочок бумаги. Извиваясь как червяк, выбралась наружу, сквозь узкий проем окна. И бросилась ко мне, размахивая невесть откуда у неё взявшимся огромным зловеще сверкающим на солнце ножом. Я перепугался насмерть, затряс головой и, опомнившись, услышал твой мерный голос. И этот свирепый злодей растаял, не добежав до меня каких-то трех шагов… Я тогда подумал: ну её на фиг, мою самодеятельность; буду стараться видеть лишь то, на что ты указываешь словами… То есть – слушать тебя, а не фантазировать самому…

Отчетливо помню, какое ошеломительное впечатление произвел на меня тот первый, показанный нам как бы твоими словами фильм. Помню, как я, оглушенный, возвращался тогда домой. Ноги ватные, плохо слушаются… В глазах как-то сумеречно, темновато, будто наступил вечер, и загорелись фонари на столбах. Хотя какое – там вечер, если – день и нещадная жара. А я иду, жару не чувствую, разве что только чуть щурюсь то ли от действительного яркого солнечного света, когда он прямыми лучами колет глаза, толи от внутренней радости и непонятного счастья. Помню еще как тогда надсадно и завораживающе тягуче ворковали горлинки. Казалось, что они сидели на каждом кусту и ворковали, упиваясь каким-то неземным пронзительным блаженством. Да еще азартно, задиристо и напористо щебетали воробьи. Да еще слышались какие-то непонятные звуки и шелестящие шорохи, которые как бы специально, чтобы я их услышал, выползали из затененных дворов, и словно забавные толстомордые щенки волкодавов, резвились, нападая друг на друга. Короче, ощущение, которое я тогда пережил после фильма, оставалось быть таким же необычным и ошеломительным, как и во время фильма.

Скажу больше, мне страшно понравилось это ощущение, можно даже сказать, я с первого раза подсел на него как на наркотик. И когда вспоминал твой фильм, и то состояние, которое было после фильма, снова погружался в него. Иногда также ярко, подробно и отчетливо. Иногда это ощущение было смазанным и блеклым. Вызывая в себе его всякий раз заново, я уже не видел фильм целиком, а лишь – его отдельные несвязанные между собой обрывки. Мне со временем стало представляться большей частью что-то свое. Наверное, это так и должно было быть: я грезил своим. Точнее сказать, это была непросто греза, непросто какое-то представление, похожее на воспоминание. Это была какая-то другая жизнь. Настоящая, реальная полноценная жизнь, но только другая. И я, грезя, заходил в эту жизнь, И как бы жил ТАМ. По-моему, именно тогда для меня моя жизнь как бы разделилась: одна была ТУТ, другая – ТАМ. И та, что была ТАМ – оказалась гораздо интереснее. Понятное дело, и ТУТ жизнь была достаточно интересной. Нам повезло, что мы родились в нашем поселке. Что вместо детского сада у нас были водохранилище и тугаи. Но все-таки ТАМ – это вообще, это нечто такое, что даже приблизительно нельзя описать.

Но, входить ТУДА поначалу я умел только сидя или лежа. То есть, когда тело мое было неподвижным. А как только начинал двигаться, а тем более вставал на ноги и шел, как тотчас оказывался ЗДЕСЬ. И о том, что было ТАМ, мог только вспоминать. Нет, вру, иногда я попадал ТУДА и когда мы играли в какие-нибудь свои детские игры, ну, к примеру, в следопытов. Ты же помнишь, когда мы по следам на песке искали друг дружку и даже кой-когда шли по следам пустынных лисиц и шакалов. Вот тогда я, видя след, неважно какой, человеческий или звериный, отчетливо и подробно видел того, кто его оставил. А видел того не ЗДЕСЬ, не в этой жизни, а в той, то есть – ТАМ. И тогда, я это хорошо помню, шел по следу и одновременно был и ЗДЕСЬ, и ТАМ. Но это тогда получалось как-то само собой, да и то не всегда отчетливо и захватывающе ярко.

А вот полноценное активное, можно даже сказать наступательное обживание ТОЙ, другой жизни, началось у меня, когда я увлекся лучной охотой. Именно тогда я научился заходить ТУДА, едва только сам пожелал этого. Более того, помню точно, мысль сделать лук и стрелы у меня возникла ТАМ. Помню, сначала мне попала в руки книжка по бушменов-охотников. Там были картинки, на которых бушмены – смуглые, низкорослые, щупленькие, ну точь-в-точь как мы, загорелые до черноты поселковые пацаны. Я посмотрел на те рисунки, посмотрел на азартные выражения лиц бушменов-охотников и сразу понял, что они – ТАМ. Что охотиться на зверей – то же самое, что идти по их следу, потому что – одновременно пребываешь и ЗДЕСЬ, и ТАМ. Ну и я пошел вместе с ними, как еще помню, по следу леопарда. У меня, понятное дело, тоже лук и стрелы, которыми можно пробить сердце крупного зверя. Правда, до самого зверя я тогда не дошел, потому как через пару минут меня словно взорвало изнутри. Я понял, что и в реальной жизни могу охотиться с луком, скажем, на тех же самых шакалов или лисиц, по следу которых мы, играя в следопытов, ходили. И охотясь – быть также разом и ТАМ, и ТУТ. И это должно быть несопоставимо интереснее всех наших детских игр, потому что охота уже не игра – а настоящее мужское дело.

– Да. Да! Именно так! Ты это точно подметил! – Едва ли не вскрикнул от неожиданно вспыхнувшей в сердце радости Сережа. – Начало охоты с луком – это как раз и есть тот рубеж, отделяющий наше детство от отрочества. – Сережа хотел сразу же и признаться друзьям детства, что в последнее время много думает над одной чрезвычайно важной для него мыслью. Почему люди, взрослея, утрачивают способность входить ТУДА, куда легко могли входить в детстве? Почему в детстве каждый ребенок естественно и обыкновенно живет разом в двух мирах: ТАМ и ЗДЕСЬ, а взрослые, порою, напрочь утрачивают навыки жить ТАМ, и живут только ЗДЕСЬ? Да еще к детской способности естественно жить ТАМ относятся снисходительно… Тогда как человек, одинаково, что ребенок, что взрослый бывает счастливым, только когда живет и ТУТ и ТАМ. Утрачивая способность жить ТАМ, человек автоматически утрачивает и способность быть счастливым. И дети только потому бывают счастливыми, что легко могут входить ТУДА… Однако ничего этого Сережа говорить не стал, боясь, что, произнеся вслух эту чрезвычайно важную для него мысль, он её спугнет. И потому решил подумать над нею про себя и прямо сейчас. И постараться углубиться в неё насколько это представится возможным, а уж потом высказать свои соображения.

Сереже давно заметил, что одни люди, которых мало, и к которым он относил себя, сумели сохранить в себе детский навык продолжать жить в ТОМ мире. А другие, которых подавляющее большинство – нет. И он уже догадался, что детская жизнь – это жизнь-игра. А ИГРА по своей изначальной природе осуществляется разом в двух реальностях: действительной и представляемой. Точнее сказать – на рубеже двух миров: ТОГО и ЭТОГО. Поэтому ИГРА – подобна реке, соединяющей воедино два берега: Мир Действительный и Мир Представляемый. Тогда как взрослая жизнь – это жизнь-дело. А ДЕЛО – осуществляется в действительном мире и завершается, в отличие от ИГРЫ – действительными результатами. Однако ДЕЛО в отличие от ИГРЫ редко приносит людям счастья, поскольку люди в большинстве своем занимаются ДЕЛОМ вынужденно, чтобы получать за ДЕЛО деньги и на них жить. Ибо жить во взрослом мире, не занимаясь ДЕЛОМ – принципиально невозможно… Однако согласиться с тем, что человек бывает счастливым только в детстве, а во взрослой жизни ему ничего не остается кроме как мечтать о счастье, или вспоминать о нем – Сережа никак не хотелось. Все его естество противилось такому вроде как очевидному выводу. К тому же у него были, как он полагал, логические основания не соглашаться с этим вроде как очевидным выводом.

И супротив этому выводу Сережа рассуждал так: коли детская жизнь плавно перетекает в жизнь взрослую, то ИГРА тоже должна каким-то образом также естественно трансформироваться в ДЕЛО. Поскольку детская жизнь главным образом осуществляется посредством ИГРЫ, а взрослая жизнь – посредством ДЕЛА. Но между детской и взрослой жизнями – два принципиально качественных промежуточных этапа: отрочество и юность. Отрочество это уже не детство, хотя больше детство, чем взрослость; юность – это еще не взрослость, хотя больше взрослость, чем детство. И по идее такие же точно промежуточные, или, можно сказать, переходные формы должны быть и между ИГРОЙ и ДЕЛОМ. Более того, Сережа как-то интуитивно был уверен, что именно те люди, у кого по каким-либо причинам не было этого переходного периода (у кого ИГРА сразу заменялась ДЕЛОМ), они и утрачивали способность жить одновременно и ТАМ, и ЗДЕСЬ. И тем самым утрачивали, возможно, даже навсегда способность переживать счастье. А у тех людей, кто сохранил в себе эту детскую способность, непременно были переходные этапы, вроде отрочества и юности – между ИГРОЙ и ДЕЛОМ. Сережа, мысленно рассматривая собственную жизнь, а также жизни друзей детства, старался найти эти промежуточные этапы. Когда их ИГРА перестала быть только игрой, приобретаяи кое-какие качества взрослого ДЕЛА. Но при этом она тем не менее оставалась полноценной ИГРОЙ…

И вот сейчас совершенно неожиданно Агамурад указал ему на этот самый промежуточный этап: лучную охоту. Сережа помнил, что еще до того, как Агамурад сам увлекся лучной охотой, а затем, как это обычно водилось в поселке – заразил ею и всех поселковых пацанов – они уже умели мастерить луки. Срубали длинные толстые прутья вербы или, что еще лучше, тамариска. Острыми перочинными или тщательно наточенными взятыми без спросу дома кухонными ножами округляли прутья с обеих сторон. Делали аккуратную насечку для тетивы. А из самых толстых белых или черных ниток десятого номера вили тетиву таким же образом, как вили из ниток леску для удочек или переметов. На стрелы шли прямые высохшие стебли эриантуса. Легкая и ровная камышинка обрезалась под самую метелку. А с другой стороны – под первое коленце, где она была одеревеневшей, а потому твердой, что в ней с трудом пропиливалась ножом ровная узкая выемка для тетивы. Понятное дело, те луки и стрелы были только для ИГРЫ. Из такого лука и, главное, с такой стрелой убить было никого невозможно. Да и забавлялись они тогда такими луками исключительно из детского спортивного интереса. Соревновались, кто дальше выстрелит, или кто точнее попадет в круг, начерченный карандашом на газете, повещенной на ветке дерева или гребенчуковом кусте…

И вот сейчас Сереже открылось, что именно Агамурад сделал первый шаг от их детской ИГРЫ в направлении к взрослому ДЕЛУ. Потому как первым стал делать острые жестяные наконечники к тупым стрелам. Такой стрелой вполне можно было убить жаворонка, воробья и даже горлинку. Именно благодаря наконечникам детская забава с луком превратилась тогда у них из состязания в охоту. Именно с этих наконечников, которые все поселковые пацаны стали мастерить вслед за Агамурадом из жести разрезанных консервных банок – и началось у них отрочество. До наконечников у них было детство. После наконечников – отрочество. Благодаря именно наконечникам их детство и переросло плавно в отрочество, сохранив в себе все прекрасные качества детства. И хотя лучная охота оказалась чрезвычайно неудачной: попасть из лука легкой стрелой даже с двух метров в воробья, сидящего на ветке, или в надсадно воркующую горлицу – почти никогда не удавалось. Стрелы летели вкось и вкривь, но только не в охотничью цель. Тем не менее настоящий, можно даже сказать, матерый охотничий азарт захватил поголовно тогда всех поселковых мальчишек. И азарт этот был намного слаще и притягательнее всяких иных упоительных переживаний, которыми сопровождались их разнообразные детские забавы. Но самое главное, переживая охотничий азарт, они тогда впервые стали чувствовать себя взрослыми людьми. А сама взрослая жизнь стала казаться им намного богаче и насыщеннее детской жизни. И они, сами того не осознавая, поверили, что их ждет именно такая жизнь. Эта вера, в свою очередь, распахивала перед ними бесконечные жизненные перспективы и делала счастливыми только от одного этого …

– А ты знаешь, Ага. – Не удержавшись, с нескрываемым мечтательным пафосом заговорил Сережа. Ему захотелось поделиться радостью открытия с друзьями детства. Хотя о самом открытии предпочел промолчать, чтобы еще не раз наедине с собою обстоятельно и подробно подумать над ним. – Я вот что тебе на это скажу. Одно из самых ярких воспоминаний моей жизни – это охота на цаплю. Помню ясно, мы втроем: я, Никита и Вадик с вечера нарезали материнскими портновскими ножницами острые треугольники из жестяной консервной банки из-под тушенки и потом на обухе топора, вбитого лезвием в землю, тщательно сворачивали эти треугольнички в наконечники для стрел, постукивая по ним молоточком. Обстоятельно и неторопливо выбрали самые прямые и длинные стрелы, разворошив снопы эриантуса, которые заготовил отец, чтобы связать из камышинок навес для пчел. Тщательно подогнали к стрелам наконечники, а потом, чтобы те держались на стрелах прочно, чуток сдавили плоскогубцами. Помню до сих пор, как тогда я и не сумел заснуть ночью, а если и засыпал, то лишь на пару минуток, тотчас просыпался, боясь проспать… И наверняка бы проспал, если бы меня не разбудил Вадим, который склонился надо мной и заговорщическим голосом сказал: пора… Помню, открыл глаза, а передо мной два круглых шара: желтый, словно плавящаяся и как бы переливающаяся в самой себе медь – лунный диск, запутавшийся в голых ветках высохшего карагача. И – лицо Вадима без глаз, носа и рта, как темный обгоревший блин… Я в перепуге лежу, оцепенев, думаю – примерещилось. Потом черный блин шевельнулся, чуть осветился сбоку, и я узнал голос Вадима: «Вставай, еще нужно зайти по пути к Никите. Тоже, поди, дрыхнет без задних ног. Вот вам и ваше – не проспим… Хорошо, что, не послушавшись вас, поставил будильник…»

А когда мы, зябко ежась, пришли во двор к Никите, он спал. Ожидая нас, он сидел на спальном топчане, держа наготове в одной руке лук, в другой пучок поблескивающих при лунном свете стрел. Завидев нас, соскочил с топчана и решительно пошел впереди, словно был заправский охотник и каждый день ходил на заре охотиться на цапель. Мы шли на водохранилище по одинокой поселковой улочке. Было еще светло: тускло горели на телеграфных столбахфонари – обычные электрические лампочки без плафонов, вокруг которых по обыкновению роилась мошкара и неровными кругами летали ночные бабочки. Луна опустилась еще ниже и, зависнув над шиферными крышами, походила на огромный начищенный медный таз. На дорогу иногда выбегали поселковые собаки, лаяли на нас, но, приглядевшись, узнавали, ластились, облизывая нам ноги, и собирались за нами увязаться. Но Никита сказал, что они нам испортят охоту, потому что у них нет охотничьих навыков. И прогонял их, намахиваясь луком, как палкой.

Вскоре стало совсем зябко: мы пожалели, что на нас ничего не было из одежды, кроме трусиков. А когда вышли из поселка на проселочную дорогу и стали шлепать босыми ступнями по взбитой в пудру остывшей за ночь дорожной пыли, сделалось даже холодно. Подул предрассветный ветерок, который, как сейчас помню, почему-то задувал в подмышки и страшно холодил с боков. Чтобы не стучать зубами, пришлось закусить до боли нижнюю губу. Да еще и луна как-то вдруг сразу скатилась за горизонт: сделалось темно и страшно. Никита, который доселе шел впереди метра на два с половиной – приотстал, и теперь шел с нами вровень. Отчетливо чувствовалось, что он боится, хотя лица его видно не было – сплошной темный силуэт. Не было даже видно земли под ногами: шлепали по дороге наугад, разбрасывая слежавшуюся пыль, словно брызги какой-то густой жидкости. Знали, что пока взбиваем пыль – идем по дороге. Но вскоре забелело небо на востоке, звезды, доселе яркие и мохнатые, как огромные огненные фаланги – побледнели и стали исчезать, словно таящие в стакане с чаем леденцы… А потом стало открываться нашим глазам и само водохранилище: сначала оно было темным, словно залито сплошным гудроном, потом на этой черной пустоте стали появляться чуть заметные светлые пятна, словно это фотоизображение проступало на проявляемой фотобумаге. Потом стали различимы водные заводи и извилистое, напоминающее огромную сказочную змею, русло с осветленной до оловянного цвета водой. А в небольших лужах, что под самой дамбой, по которой мы шли, стали видеться отражения звезд. И казалось, будто это небо упало нам под ноги перевернувшимися огромными блюдцами…

Но вот звезды на небе и в лужах, растворившись, исчезли. А предрассветное молоко, разлившись по небу, стало светиться, будто разгорающаяся лампа дневного света. Стало совсем холодно, стиснув зубы, чтобы не лязгать ими, и задрав плечи до ушей, чтобы хоть как-то обогреться, мы дрожали всем телом, и, как помню, жалели, что, вообще, пошли на охоту. Над большими заводями кое-где заклубилась мохнатыми кусками туманная дымка, словно на них выросли за ночь призрачные белые камыши. И тут мы, наконец, увидели цапель. Они стояли на голом берегу дальней заводи, и сквозь туманную дымку смотрелись, будто нарисованными на японской гравюре. «Они!» – Азартно воскликнул Никитка и непроизвольно пригнулся. Следом за ним пригнулись и мы, хотя до цапель было больше, чем с километр, и мы их никак не могли насторожить. «Вниз! – Скомандовал Никита. – Зайдем к ним в тыл, хоронясь за обрывистый берег русла». Продолжая подрагивать от холода, мы бросились, не разбирая дороги в высокие и мокрые от росы заросли верблюжьей колючки, что густо росла на склоне дамбы. И не знаю, что было неприятнее тогда чувствовать. То ли соприкосновения с ороговевшими, впивающимися в голое тело длинными колючками, то ли с обжигающими страшным холодом капельками росы. К тому же, чтобы не спугнуть цапель, мы спускались в полусогнутом состоянии, держа над кустами только лук и стрелы, чтобы не задевать их о колючки. А щеки не берегли, и потому поцарапали до крови не только их лбы, но и даже стриженные наголо макушки голов. Однако в те моменты, когда царапались, мы ничего не чувствовали: охотничий азарт захватил нас до самозабвения.

Спустились к руслу и, приближаясь к темной воде, чтобы переплыть на тот берег, стали чавкать ногами, проваливаясь в илистый берег. Никита предложилснять трусы, дабы их не запачкать, а потом и не замочить, когда поплывем. Мы, сам не знаю сейчас почему, нашли его предложение разумным, разделись, обмотали трусами пучок стрел к луку. И опять же пригибаясь, хотя цапель не было видно за обрывистым берегом, гуськом направились к воде, проваливаясь в ил чуть ли не по колено. И когда добрались до воды, она вообще обожгла ноги холодом. Мы снова стали непроизвольно содрогаться. Но когда углубились в воду по пояс, и уж тем более по грудь – нам стало тепло, как в ванной. Оставшиеся метров двадцать мы переплыли на боку, загребая одной рукой и держа лук, стрелы и трусики в воздухе. Прошли, пригибаясь, вдоль обрывистого берега по мелкой воде с крепким глиняным дном метров триста. В том месте, где можно было по берегу выбраться наверх, вышли из воды. Страшно волнуясь от захватившего чувства начавшейся охоты, одели, путаясь непослушными ногами, трусы. Закинули за плечи колчаны со стрелами, а одну стрелу, самую лучшую, зарядили в тетиву. Держа луки на изготовке, чтобы в любой момент можно было выстрелить, стали подниматься к ровному плато, на котором в мелкой заводи в метрах ста пятидесяти от нас отдыхали цапли. Когда поднялись, заметили, что настал день, и все голое пространство между нами и цаплями просматривалось как на ладони. Понятное дело, цапли тотчас заметив нас, забеспокоились. И не успели мы лечь на землю, чтобы попробовать ползком подкрадываться к ним, стали подниматься. Мы, не сговариваясь, бросились бегом к поднимающимся в воздух цаплям, чтобы хоть немного сократить расстояние между нами и ими. И когда взлетела последняя цапля, в отчаянии выстрелили в неё.… Стрелы пролетели метров двадцать и, упав, воткнулись острыми наконечниками во влажную землю…