Владимир Иванович Кочев

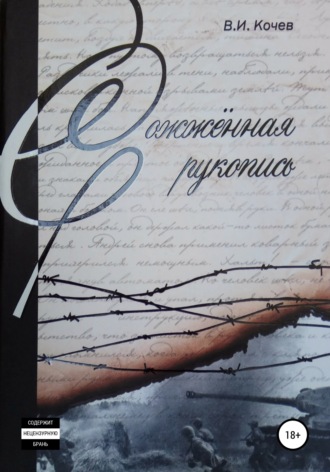

Сожженная рукопись

Туда, в неизвестность

Андрюша последний раз оглянулся. По одну сторону, словно стена, высился сосновый пружинистый бор. А напротив, на вырубленном месте стояли бараки, угрюмые, как арестанты. «Нет, это не деревня: тут нет доброты. Тут всё чужое, здесь не живут, а терпят, прячутся. Но жалко, жалко уходить опять в никуда…»

По тракту до города три километра. Рядом тарахтит пустая телега. Извозчик, матюгнувшись, дёрнул вожжами, и лошадь чаще задёргала крупом, обойдя путников. Однако легко идти без поклажи. Один Бледный как будто нёс груз. Это была тяжесть дум. Он много знал. Вот здесь, по этой дороге шли декабристы, быть может, и его предки. Тогда не было тракта, лишь столбовая дорога, и всюду шумел угрюмый лес.

Но время тасует колоду, судьба разложила пасьянс. Дорога, дорога, дорога, идёт и проходит время, остаётся прожитая жизнь. Но стелется судьба впереди – бесконечное время пути и дороги, дороги без края.

Тот путь пролегает и ныне, но не тракт, а широкий и гладкий асфальт. И нет никакого леса, лишь дома и дома, как солдаты в строю из холодного камня. А потомки барачных предков не помнят ушедшее время, не хотят его знать. Тех, кто ссылал, расстреливал – общество после осудит. А тех, кого ссылали – реабилитируют. Реабилитируют, как сифилитиков. Мол, не болели они сифилисом, наговорили о них. И ссадины в душах останутся. Всем, всем неприятно будет тормошить то время. А если и вспомнят, то подкрасят – каждый по своему вкусу.

На вокзале к Братишкам подошли с проверкой. Сёмка было дёрнулся в сторону, но, что-то сообразив, беззаботно зашагал дальше. Андрюша его научил: бояться надо ГПУшников, те в фуражках, а эти, в шлемах с костяными наконечниками – лопухи легавые. Всё обошлось. Братишки показали направления губкома комсомола на стройку пятилетки. На лацканах их пиджаков красовались значки КИМ. Но милиционер засмотрелся на их баульчик и на наколки на руках. Вербованные ездят с деревянными чемоданчиками, а эти? Надёжные «липы» имелись у всех: Онька и Сёмка – студенты техникума едут на практику. Бледный – главный инженер стройки.

Вокзал шевелился, словно муравейник. Серая масса людей издавала шум, как пчелиный рой. К кассе «пробиться» невозможно, да это нашим едущим и не потребовалось. Бледный кивнул носильщику, какая-то сила, как кролика к удаву притянула его. Часто закивав, тот быстро зашагал прочь, зажав в руке деньги. Вскоре принёс и билеты. Никто не знал, куда решил ехать Бледный, куда влекло его, неприкаянного. По разумению, надо бы ехать в город, другой и большой. Там есть где припрятаться, там легче паразитам и пропитаться. Но разум не властен над чувством. Он ехал, стремился на Север, туда, где жила его Киска. Какой же он был вор, вор в законе, коли не смог подавить к сладкой бабе любовь? Но об этом никто никогда не узнает. Сердце его было нежно, но умел он порок тот скрывать.

До отхода ещё два часа. Надо жить и любить свою жизнь, какой бы она ни была. На вокзале был буфет, туда и направились. Пройти сквозь вокзал не просто: люди стояли, сидели на каменном полу, подложив свои котомки. Кто-то дремал, засыпая, вздрагивал, хватаясь за потайной карман, где приколоты булавкой в тряпице последние деньги.

В стране – хлеб по карточкам, очереди, а в буфете всё есть – буфет коммерческий. Свободные столики: садись и «гуляй», были бы огромные денежки. Тут принимают и царские червонцы. Здесь все как в добрые времена: чисто и белые скатёрки. Беглецы шикарно поели. А Бледный взял кое-что и в свой портфель. Благодать. Рядом есть и туалет, кому приспичит после выпитого пива. Несмотря на тяжелые времена, из вокзальной уборной не «несёт», и внутри чисто. Но подиум с отверстиями почему-то сооружен на возвышении, как сцена. Периодически неспешно заходит пожилая женщина с ведром и шваброй в руках. Строго оглядывая сидящих на возвышении, повторяет, словно молитву: «Не ма-а-жьте стены, не ссы-ыте на пол, не мажьте стены…» Вот почему тут чисто.

Паровоз, пыхтя и пронзительно свистя, подкатил к перрону. Подножки и все двери вагона вмиг залепились гудящей публикой. Но у входа в тамбур крепким заслоном стояла проводница с растрёпанными волосами и красным лицом. Вот, кто-то нарушил условную черту, и она по-кошачьи царапнула его морду, но безбилетник не обиделся и не отходил. Носильщик, принёсший билеты, сопровождал Бледного, матерно гаркнув, разогнал публику.

В вагоне с трёхэтажными лавками, забитыми пассажирами, Братишки уже баловались картишками. Играть было на что: полный баул, разделённый на две половины, столового серебра. До отправления оставалось минут пятнадцать.

«Главный инженер», положив ногу на ногу, развернул газету. Соседи уважительно косились в его сторону, боясь стеснить или заговорить между собой. В другом конце вагона расположились «студенты техникума». Сейчас они были рады, что покидают страшные бараки. Веселило их и то, что они студенты. Сёмка оказался спокойным и добродушным, уютно сидел, наслаждаясь невиданным комфортом. Онька то и дело соскакивал, продирался по вагону, глядел в окна, выглядывал в тамбур: всё видел, всё «усекал». О таких говорят: «шило в заднице».

«Инженер» углубился в чтение, не замечал суетливую публику.

Гомон в вагоне вдруг сменился на шорох. Это вошёл важный контролер со своей злой подручной. Та уже раскрыла сумку для штрафов, но билеты оказались у всех. Пассажиры с радостью поднимали их, как стопку водки. Неудача.… Всё же в конце вагона, контролеры нашли свою жертву. Помощница мгновенно оторвала квитанцию. Штраф взыскали с молодого семейства: их дитёнок нарвал бумажки и бросил на пол. Мать уже собрала их, но штраф взяли. Оштрафованные не спорили, видимо, эти деревенские люди были чем-то запуганы. Контролёры ушли, люди зашевелились.

У входа появились двое. Эти шли молча. Пассажиры затихли. Опытным глазом сыщики отыскали свою жертву. Это была женщина в годах, в крестьянской одежде, с ребятишками, видимо с внуками. Испуганное семейство с их узлами вывели.

«Раскулаченые с выселки», – пронесся ветерком шепот.

А перед самым отправлением по вагону незаметно скользнул человек в плаще, яловых сапогах, надраенных по-армейски, сбоку у него что-то выпирало. Голова его не ворочалась, но глаза напряженно «кидались» то в одну, то в другую сторону.

«Тихарь», – отметил Онька. Наконец-то паровоз пронзительно свистнул, ударив, толкнул вагоны назад, разбегаясь, медленно двинулся вперёд, ритмично пыхтя. Поехали… Беспокойство не поспевало за поездом, наконец, отстало. Быстрей из этой мышеловки! Словно бежал, отставая и заглядывая в окна, тёмный уральский лес: сосны красавицы стройные, ели мохнатые, кедры могутные, листвянки, нутром своим вечные.

Вот мелькнул за окном разделительный каменный знак: «Европа—Азия». Местами уральский осевший хребет вылазил наружу своими остатками скальных камней. Сёмка не отрывался от окна. Брюхо сыто, тепло да чисто, сиди и смотри. Поезд нёс их на Север – в чистое, вечное. Смотрел и думал: «Мамка с батькой поди уж померли».

Андрюша, как и его благодетель Бледный, умел по-доброму слушать. И Сёмка говорил и говорил:

«В один телячий вагон со всей округи согнали. Нам с мамкой, батькой нары на третьем атаже достались. Внизу бабы с робятёшками да сосунками. Вскорости все брюхом стали маяться. Власти пришли, в вагон известки сыпнули, а толку чуть. По дороге двоих схоронили – сосунка малого да старика. Ямки им вырыли чуть подале от насыпи да землёй присыпали. Охрана торопила – поезд уж трогался.

Как ни сторожились, проняло и отца. Не везде отварная вода была. Нужду справлять – у поганого ведра очередь стояла. Кому совсем невмоготу, по-другому оправлялся. За руки его крепко хватали, а он зад подале из вагона высунет, так и опрастывал живот. А паровоз ехал, станции объезжал. На одной остановке мать собрала остатки еды и вытолкнула меня из того коллективного гроба. Перекрестила и наказала жить, не умирать, а мы, мол, кончимся, дак не велико горе».

Проехали уже более полпути, дурное предчувствие усилилось. Проводник проходил мимо «инженера», съёжившись от напряжения, делал вид, что не смотрит в их сторону. Бледный не курил, но проходил в конец вагона – дымил длинными папиросами. Вот и сейчас, идя мимо, дал знак Оньке пройти с ним. Надо было понять и предугадать. И Андрюша вспомнил, как фотографию, восстановил в памяти то, что будоражило его. На станции перед самым отходом он слышал, как двое мужчин решали. Один на чём-то настаивал, другой не соглашался. Вспомнился обрывок фразы: «Возьмут в Тайгинке». Они не были пассажирами. Один – железнодорожник, другой в плаще и сапогах. У обоих с правого бока, что-то выпирало. Сомнений не оставалось – это сыскари. ГПУшники кого-то ищут, быть может, и их. Да, их. Если старичка раскололи, он дал приметы и Братишек и Бледного. Найдут и Быка-покойника, если уже не нашли.

После Андрей, разгадал ход хитрых мыслей своего пахана. Он специально подсунул Братишкам подозрительный баульчик и пустил их вперёд, как пробный камень. Если всех их ищут, то первых Братишек и «заметут». Но легавый их не задержал. Недооценил Бледный красную полицию. Их уже пасли. Если так, то в Тайгинке ждёт всех чёрный воронок.

На этом их продвижение вперёд окончилось. Подозрение подтвердилось, когда они выходили на полустанке. На лице у проводника всё было написано. Казалось, что он вот-вот скажет: «Куда же вы? С меня за вас спросят. А если посчитают, что я предупредил вас?»

Полустанок был небольшой, но и здесь толпились стронутые с места крестьяне, кочующие, как цыгане. Они лезли в тамбуры, подножки, а то и на крышу. Ладно, пока не зима. Зимой на подножке – смерть. Онька как-то видел, как одного такого окоченевшего отдирали от поручней вагона.

Молодое семейство пробивалось в вагон. Мужик поставил ступню на подножку, пятка по-лошадиному крупно дрожала. Проводница их не пускала. Как привязанная стояла за ним молодуха с ребёнком и узлами. Ребёночек «находил» на ангелочка и на эту мамку. Она была одета в плюшевую жакетку, сзади походила на тюрик: тонкая в пояске, с крутыми боками. Её не одетые в чулки ноги, крепкие, но изящные, в рабочих ботинках, выдавали волнующую красоту. Кроме жакетки на женщине всё было застиранное и починённое. Видно, что можно, променяла на еду. А любимую плисовую жакетку удержала – край не наступил.

Удача не покидала Бледного: их дожидался товарняк. Ехать надо туда, где не ждут – назад.

На разъезде мужики догружали брёвнами вагон, стоящий в тупике. Дело было новое, а работали споро. Двое внизу и двое вверху вагона, да небольшая хитрость с верёвками. Лес подвозили великаны ломовые лошади – битюги. Они с достоинством волокли груз, который не потянут и пара обыкновенных лошадок. Извозчики их уважали, даже не матюгали.

Беглецы разошлись, присматриваясь к новым местам. Братишки, справив нужду, перекидывались картишками под интерес. Бледный как-то растворился, его не было видно. А пацаны с любопытством оглядывались. Железная дорога проходила по вершине угора. Он плавно снижался и снова начинался подъем. И так до конца, где земля соединялась с небом. Это всё, что осталось от древних Уральских гор. Но время даром не пропало. Всё вокруг заросло густым лесом. Сейчас его истребляли: и кедрачи с орешками, и «вечную» листвянку – всё подряд. Как грибы, появлялись леспромхозы. Невелик труд собирать урожай: руби, вывози-продавай буржуям, строй социализм, а потом и коммунизм, благо даровой силы хоть отбавляй: кулаки – что лошади тяжеловозы.

Велик наш мир, но сходятся пути бродяг

Среди этой вечности, в квадрате верста на версту, был подчистую выворочен лес. Как будто на коросте выболели волосы. Там внизу копошились люди, словно муравьи. Кое-где подымался дымок. Что-то тянуло туда Оньку. Он, прикрывшись ладонью от солнца, глядел и глядел на тот островок жизни. Позже Андрей узнает, что чувство его не обманывало. Туда, в тот квадрат, как капля с руки Господней, скатилась наша семья, семья моего отца Кочева Ивана. Да, сейчас мы были там, хлопотали у своего костра. Здесь оказались не сразу. Этапы большого пути остались позади: Свердловск, Богданович, Надеждинск, Вятка, какая-то Кыртомка и ещё много полустанков. Я подрастал, как цыганёнок в кочевой дороге. Мы кулаки, раскулачены, но по самой лёгкой – третьей категории. Нас только лишь выгнали из родного дома, села, района, области. По этой категории не ссылали, как по второй, и не расстреливали, как по первой. Но нам ещё хуже: у нас нет документов, кроме справки о раскулачивании, нет права на жительство. Нас не прописывают, мы везде временные. Мы врём, выдаём себя за середняков. Нас могут разоблачить и сослать ещё дальше или «посадить». Живём под страхом, а страх ещё хуже, чем сама кара. Мы, деревенские, не можем привыкнуть к цыганской жизни.

Мать вспоминала: мне не было года, я выпал из одеяльца на железнодорожный наст. Но не заплакал, лишь «схень-кал». Видимо, чувствовал беду семьи. Нежиться нельзя. А в три года уже осознавал положение семьи. «Мама танем, мама танем (отстанем)», – повторял я, цепляясь за её руку. А сестрёнка от испуга долго не говорила. Жулики пригрозили ей ножом, чтоб не кричала, и утащили котомку. Родители в тот момент куда-то отошли.

А однажды на последние деньги купили блюдо муки. Начали варить болтанку, а мука оказалась с извёсткой. Охали, ахали – что делать, может, перепродать? А отец взял и вывалил, выбросил всё.

Много позже, через полвека, я побывал в этих краях, будучи в командировке. На том самом месте уже стоял вокзал. В зале ожидания обращала на себя внимание женщина, кормящая грудью ребёнка. Старшая девочка и мальчик топтались рядом. По всему видно было, что обитали они здесь, на лавке, не первый день. До отхода поезда есть время. Я не спеша пообедал в вокзальном ресторане, извлёк рюкзак из камеры-автомата и направился к поезду. По ходу снова наткнулся на то семейство. Женщина спала на лавке, старшая девочка следила за грудным ребёнком, завёрнутым в одеяльце. Братик босой топтался рядом на кафельном полу. Под лавкой валялась разбитая бутылка. Вокзальный народ сидел на лавках, глядел на всё это и не замечал. Я зашёл уже в поезд, из окна купе увидел посёлок-городок. Что-то мелькнуло в сознании: я увидел себя маленьким рядом с тем босым мальчиком, которому угрожало стекло разбитой бутылки. Поезд тронулся, а я выскочил, подхватив рюкзак.

Та женщина уже сидела, прижав к груди своего маленького. Средний был уже в туфельках. Любопытство и сострадание захватило меня. Кто они? Возможно, беженцы, тур-ки-месхетинцы? Им чем-то надо было помочь. Я протянул женщине десять рублей, не маленькую деньгу по тем временам. Рука моя долго висела в воздухе, наконец, она что-то сказала девочке на своём языке и та взяла. Любопытство разбирало меня, и я не отставал. Всё оказалось и так и не так, как у нас, и просто и сложно для нашего понимания.

«Кто вы?» – спросил её.

«Цыганка», – не то с гордостью, не то с горечью ответила она. Нет, они не несчастны. Это их образ вольной жизни. Есть деньги – тратят, не считая. Нет – гордо страдают, презирая и голод и холод. Сегодня у неё было всё: сигареты с фильтром и печенье валялись под лавкой. Протянув ей червонец, я задел их цыганскую честь. Нищих цыган никто не видел. Вымогатели – да, но не нищие. Лишить их этого образа жизни – сделать насилие. Привязать цыгана к земле – то же, что отправить крестьянина кочевать.

А в том расстроенном разросшемся квадрате мне довелось побывать ещё не раз. Вокруг посёлка уже вырос молодой лес. То, что было, не помню. Но то, что увидел, не радовало. Здесь всё ещё жил временщик в добротных бараках из бруса с раскрытыми загаженными дворами. Мохноногие лошадки-великаны давно исчезли. Да остались ли они, или только в Красной книге? Но известно, что для забавы появились на земле совсем маленькие лошадки-игрушки. Их вывели в США. Не то же ли самое произошло и с нашими душами? Зато мощные «Уралы», надсажая свои карданы, карабкаются по бездорожью. Углубились в лес узкоколейки, но тоже временно. Портальные краны как коробок спичек поднимают пачки брёвен, загружая пульмановские вагоны. Но самый большой импортный кран стоимостью в пять миллионов, привезённый из ГДР, покорёженный лежал на земле. На самой верхушке его прикреплён был исполненный на железном листе лозунг: «СЛАВА КПСС».

«Виноват ветер» – заключила комиссия. Работяги говорили другое: стропальщик, уйдя на обед, не закрепил ему одну «ногу». Котелок у Ивана не варил, болел с похмелья. Кран, словно динозавр, убитый первобытными людьми, растянулся поперёк путей. Они уже отпиливали ему автогеном голову.

Делового леса в радиусе ста километров давно уже нет. Рабочих возят на делянки на неделю, и план выполняется. Стволы валят и валят, план гонят. Но не хватает вагонов для вывозки этого сырья. Лес гниёт на верхних складах. По-новому собирают теперь и кедровые орешки. Не стучат по стволу, не залазят на крону. Зачем? Могучее дерево просто срезают бензопилой, как стебель. Мы с опаской обходили этих сборщиков шишек. Поднялась рука на древо-кормилицу, поднимется и на человека. Впрочем, мы тоже были жулики: крали командировочное время, гуляя по тайге, собирали в рюкзаки то, что второпях не успели обобрать они.

В лесу дремучем нет покоя

Может, это приснилось,

И тюрьма, и война?

То в аду всё творилось,

Так судьба не могла.

Итак, Онька был рядом с нами, быть может, издалека и видел нас. Но об этом узнали мы позже, годы спустя.

В том лесном квадрате была работа, не было жилья. Отец, к счастью обладал медвежьей силой, в короткий срок изладил землянку – блиндаж с печкой-каменкой.

Тепло и покойно жилось нам в дремучем лесу. Жизнь, несмотря ни на что, шла своим чередом. Мать, беременная на второй половине, тоже работала и даже числилась в ударниках. Женщины работали все скопом, выполняя менее тяжёлую работу. Начальники-учетчики из укрытия наблюдали, записывали, выявляли кто проворнее, кто ленивее. Лучших премировали добавкой к пайку, а то и батистом на блузку. И отец работал с охоткой – тоже числился в ударниках. Он не умел вполсилы трудиться. Всё хорошо налаживалось. Но однажды, выйдя из тёплой землянки, он от неожиданности остановился, будто наткнулся на дерево. Его ждали двое в военных фуражках – ГПУшники. Отец держал в руках топор и пилу, а те двое – наганы. Мать сзади стояла немая, а мы с сестрой сладко спали на тёплых лежанках.

Отец удалялся от нас, идя вразвалку, заложив свои руки-кувалды за спину. Но так казалось. Позже он вспоминал, что та минута страшнее штыкового боя. Сзади шёл дурак, направив наган с взведённым курком. А шальная мысль дразнила: сграбастай обоих, да башками – друг дружку. Но за спиной оставалась в заложниках семья. Руки нестерпимо зудились. Это снова начиналась экзема. Болезнь прицепилась ещё в Гражданскую войну, и каждый раз обострялась при волнениях.

За что арестовали отца эти два бульдога в человечьем обличье не сказали. У них лишь было право стрелять при попытке к бегству. Всё выяснилось позже. У нас не было документов, кроме предписания о раскулачивании. С этим волчьим билетом нас, как потенциальных вредителей, на работу брали временно, из бараков выселяли, так как мы жили там без прописки. Но у отца был наградной документ за Гражданскую войну. Красная книжечка с твёрдыми корочками за подписью крупного военачальника. Там фигурировало и высказывание Троцкого – создателя Красной армии. Отец предъявил эту награду как документ. Шёл 1933 год, год завершения борьбы с троцкизмом. Слово «Троцкий» действовало на бдительных служак советской власти как красная тряпка на быка. Вот и арестовали отца, причислив к троцкистам. Ему дали три года заключения, как низшую меру наказания по 58-й политической статье.

Без мужика в лесу не выжить, а беременной женщине с детьми и вовсе. Поэтому мы оказались в большом городе. Ноябрьский ветер со снегом подгонял нас. Мы шли на окраину города, где были настроены бараки за старым кладбищем. Предчувствие подсказывало: проси помощи у того, кто сам в беде. Мать, беременная на седьмом месяце, несла на спине котомку, в руке швейная машинка «Зингер». Это орудие производства – приданое матери, она уберегла его от раскулачивания. Машинка поможет нам выжить и в голодные годы тридцатые, и в военные сороковые. Как реликвия, хранится она и по сей день. Сзади топал я, держась за руку сестры, никак не понимая, что надо спешить.

Как-то я видел бездомную суку, прятавшую от недобрых людей своих щенят. Она их, нежно захватив в зубы, перетаскивала с места на место. Собака была худа, соски болтались, в глазах страх, но решимость. Эта собачья семья напомнила мне нас в том голодном году. В первую дверь, которую мать открыла, нас впустили. В бараке жили вербованные. Они съезжались отовсюду, покидая голодные деревни. Народу полно. К счастью одна койка оказалась свободна: её хозяин сбежал. Здесь то же было несладко. На ней мы все втроём, а потом и вчетвером, когда родилась Галя, спали и жили. Ну, а пока мать, утянув живот, искала работу.

Однако вернёмся на тот полустанок, в то время-мгновение.