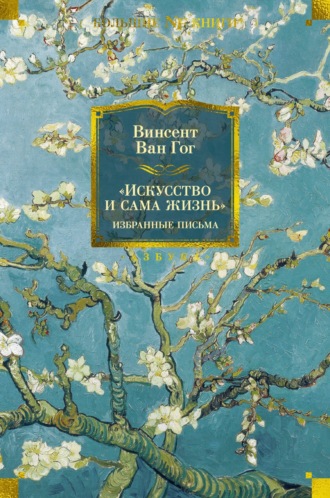

Винсент Ван Гог

«Искусство и сама жизнь»: Избранные письма

Напиши поскорее, ты меня этим очень порадуешь, письмо на всякий случай отправь по следующему адресу: J. Bte Denis, Rue du Petit Wasmes à Wasmes (Hainaut).

Вечером после твоего отъезда прогулялся в Вам. С тех пор написал еще один портрет.

Прощай, мысленно жму руку, и верь мне,

искренне твой Винсент

155 (133). Тео Ван Гогу. Кюэм, приблизительно между вторником, 22 июня, и четвергом, 24 июня 188 0[69]

Дорогой Тео,

пишу тебе с некоторой неохотой – я не делал этого уже давно, по многим причинам. Ты сделался для меня в какой-то мере чужим, а я – для тебя, возможно, больше, чем ты думаешь, и, возможно, нам не стоит продолжать все это.

Может, я и не стал бы писать ничего сейчас, если бы не мои обязательства, из-за которых возникла необходимость написать тебе. Если бы, говорю я, ты сам не вызвал к жизни эту необходимость. В Эттене я узнал, что ты послал мне пятьдесят франков, – ну что ж, я принял их. Разумеется, с неохотой, разумеется, с довольно грустным чувством, но я оказался в некоем тупике или затруднении, и как поступить иначе?

Итак, я пишу тебе, чтобы поблагодарить.

Как ты, возможно, знаешь, я вернулся из Боринажа, отец заговорил о том, что мне надо бы оставаться неподалеку от Эттена, я сказал «нет», и, полагаю, это к лучшему. Я против своей воли стал в семье кем-то невозможным и вызывающим подозрения, во всяком случае, мне не доверяют – и могу ли я быть хоть как-то полезен в чем-нибудь?

Вот почему я прежде всего склонен думать, что самое выгодное, самое лучшее и самое разумное для меня – уйти и держаться на приличном расстоянии, словно меня и нет. Что для птиц – линька, время смены перьев, то для нас, людей, – бедствие или несчастье, трудная пора. Можно так и застрять в этом времени линьки, а можно выйти из нее обновленным, однако такое не делается публично, это вовсе не забавно, это невесело, а потому следует скрыться. Что ж, пускай. Теперь же, хоть это отчаянно трудно – вернуть себе доверие всего семейства, возможно не лишенного предрассудков и других подобных им почтенных и модных свойств, я не совсем отчаиваюсь и верю, что понемногу, медленно, но верно восстановится сердечное согласие с теми и этими.

Кроме того, я в первую очередь хотел бы, чтобы это сердечное согласие – если не сказать больше – восстановилось между отцом и мной, и я также очень надеюсь, что оно восстановится между нами двоими. Сердечное согласие бесконечно лучше разногласий.

А теперь мне придется докучать тебе отвлеченными материями, но я хотел бы, чтобы ты отнесся к ним терпеливо.

Я подвержен страстям, способен совершать и совершаю более или менее безрассудные поступки, в которых мне случается более или менее раскаиваться. Мне случается говорить и действовать слишком поспешно, когда стоило бы проявить больше терпения и подождать. Думаю, другие порой тоже могут поступать столь же опрометчиво. Так оно есть, и что тут поделаешь, надо ли считать себя опасным, ни на что не способным человеком? Я так не думаю. Но следует любыми способами извлекать выгоду даже из этих страстей. К примеру, назову одну из страстей: я имею более или менее неудержимую страсть к книгам и потребность постоянно образовывать себя, учиться, если угодно, точно так же как я имею потребность есть свой хлеб. Ты сможешь это понять. Когда я был в другом окружении, в окружении картин и предметов искусства, я, как ты знаешь, воспылал к этому окружению сильнейшей страстью, доходившей до восторга. И не раскаиваюсь, и теперь, вдалеке от той страны, я тоскую по стране картин.

Как ты, наверное, хорошо помнишь, я прекрасно знал (и, пожалуй, знаю до сих пор), что такое Рембрандт, и что такое Милле, и Жюль Дюпре, и Делакруа, и Миллес, и М. Марис.

Что ж – сейчас у меня нет этого окружения, но нечто, называемое душой, будто бы не умирает и живет всегда, и всегда, всегда, всегда ищет чего-то.

Итак, я не предался тоске по той стране, а сказал: та страна, или родина, – она везде. Итак, я не поддался отчаянию, а выбрал деятельную меланхолию, в той мере, в какой обладаю возможностью для действия, иными словами, я предпочел меланхолию, которая надеется, и стремится, и ищет той, другой, приводящей в отчаяние, мрачной и закоснелой. Словом, я более или менее серьезно изучил доступные мне книги – Библию, «Французскую революцию» Мишле, а нынешней зимой – Шекспира, и немного В. Гюго, и Диккенса, и Бичер-Стоу, и, недавно, Эсхила и многих других классиков, многих мастеров, прекрасных мастеров второго ряда. Ты отлично знаешь, что к мастерам второго ряда (?) причисляют Карела Фабрициуса и Бида.

И вот человек, который погрузился во все то, что порой бывает шокирующим, shocking, для других, и, не желая того, более или менее нарушает некоторые приличия, и обычаи, и общественные условности. Но становится жаль, когда это воспринимают превратно. К примеру, ты знаешь, что я часто пренебрегал своим туалетом, я это признаю, и признаю, что делать так – shocking. Видишь ли, к этому толкают проблемы с деньгами и нужда и затем глубокое разочарование, и порой это неплохой способ обеспечить себе одиночество, необходимое для углубленного изучения предмета, который тебя занимает. Крайне необходимый предмет – медицина, вряд ли есть человек, не стремящийся узнать о ней хотя бы немного, не стремящийся понять, о чем, по крайней мере, идет речь, – ну а я совсем ее не знаю. Все это поглощает и заботит – но все это побуждает воображать, мечтать, думать.

И вот теперь, спустя пять лет, пожалуй не знаю в точности, я лишен какого бы то ни было положения, блуждая там и сям. Вы скажете: «С такого-то времени ты опустился, ты ослабел, ты ничего не сделал». Разве все это правда?

Правда, что порой я зарабатывал свой кусок хлеба, порой друг давал мне его из милости, я жил как мог, хорошо ли, плохо ли, как получалось, правда, что я утратил доверие многих, правда, что мои денежные дела печальны, правда, что будущее весьма мрачно, правда, что я мог бы добиться большего, правда, что лишь для того, чтобы заработать на хлеб, я потерял время, правда, что и мои занятия в довольно печальном, безнадежном состоянии и мне не хватает многого, гораздо большего, чем у меня есть. Но разве это называется «опуститься», разве это называется «ничего не делать»?

Возможно, ты спросишь: «Почему ты не сделал того, чего от тебя хотели, – не поступил в университет?»

Отвечу лишь одно: это обходится слишком дорого и это будущее ничуть не лучше того, что ждет меня сейчас на пути, который я избрал. Но я должен идти вперед по этому пути: если я не стану ничего делать, не стану учиться, не стану больше ничего искать, я пропал, и горе мне. Вот как я смотрю на вещи: идти вперед, идти вперед, вот что нужно.

«Но какова же твоя конечная цель?» – спросишь ты. Эта цель становится все определеннее, вырисовывается медленно, но верно, как набросок становится эскизом, а эскиз – картиной, по мере того как человек начинает серьезнее относиться к работе, углубляется в расплывчатую сперва идею, первую мысль, мимолетную и быстротечную, пока она не обретает четкость.

Ты должен знать, что с евангелистами все так же, как с художниками. Есть старая академическая школа, нередко отвратительная, тираническая, словом, мерзость запустения – люди прикрыты, точно доспехами, броней предрассудков и условностей. Когда такие встают во главе дела, они раздают места и при помощи околичностей стараются поддерживать тех, кому они покровительствуют, и не пускать в свои ряды обычного человека.

Их Бог напоминает Бога пьяницы Фальстафа у Шекспира: «церковь изнутри», «the inside of the church»; и действительно, кое-кто из господ евангелистов (???) по странному совпадению встают (может, и сами они, если б были способны на человеческие чувства, удивились бы, встают на ту же точку зрения в духовных вопросах, что и записной пьяница. Но можно не опасаться, что их ослепление в этом смысле когда-нибудь сменится прозорливостью.

Такое положение дел имеет дурные стороны для того, кто не согласен со всем этим и кто всей душой и всем сердцем, со всем возмущением, на какое способен, восстает против этого.

Что до меня, я уважаю академистов, не похожих на таких вот академистов, но достойные уважения рассеяны среди нас еще более редко, чем кажется на первый взгляд. Теперь одна из причин, по которым я не имею места, по которым я годами не имел места, состоит лишь в том, что у меня другие идеи, нежели у этих господ, дающих места тем, кто думает, как они.

Это не только вопрос внешнего вида, в чем меня лицемерно упрекали, это более серьезный вопрос, уверяю тебя.

Почему я говорю тебе это все? Не для того, чтобы пожаловаться, не для того, чтобы оправдаться в том, в чем я был более или менее не прав, но просто для того, чтобы сказать тебе вот что. Во время твоего последнего приезда прошлым летом, когда мы прогуливались вдвоем у заброшенной шахты по прозванию «Колдунья», ты напомнил мне, что когда-то мы так же прогуливались вдвоем у старого канала и мельницы в Рисвике, и тогда, сказал ты, мы во многом соглашались друг с другом, но прибавил: с тех пор ты сильно изменился, ты больше не прежний. Что ж, это не совсем так, изменилось то, что моя жизнь тогда была не такой тяжелой, а мое будущее с виду – не таким мрачным, но что до внутреннего, что до моего взгляда на вещи и моих мыслей, здесь не изменилось ничего. Если и есть изменение, оно только в том, что теперь я мыслю, и верю, и люблю куда серьезнее, чем опять же мыслил, верил и любил тогда.

Итак, будет недоразумением, если ты продолжишь считать, что я теперь, к примеру, несколько охладел к Рембрандту, или Милле, или Делакруа, или к кому или чему бы то ни было, – напротив. Только, видишь ли, есть многое, что заслуживает веры и любви: в Шекспире есть кое-что от Рембрандта, в Мишле – от Корреджо или дель Сарто, в В. Гюго – от Делакруа, в Бичер-Стоу – от Ари Шеффера. А в Беньяне – кое-что от М. Мариса или Милле, реальность, так сказать, более реальная, чем реальность, но надо уметь его прочитать, тогда там откроется невиданное, он умеет высказать невыразимое; и затем, в Евангелии есть кое-что от Рембрандта или в Рембрандте – от Евангелия, как угодно, это приблизительно одно и то же, надо лишь верно все понимать, не перетолковывая превратно и учитывая, что сравнения – это соответствия, не покушающиеся на достоинства изначально взятых фигур.

Если теперь ты простишь углубление в живопись, признай и то, что любовь к книгам так же священна, как любовь к Рембрандту, и я даже думаю, что они дополняют друг друга.

Я очень люблю мужской портрет работы Фабрициуса, на который мы однажды, прогуливаясь, опять же вдвоем, долго смотрели в музее Харлема. Хорошо, но я люблю не меньше диккенсовского Ричарда Картона из «Парижа и Лондона в 1793 году» и могу показать тебе других удивительно ярких героев других книг, обладающих более или менее поразительным сходством. И я думаю, что Кент, тот, из шекспировского «Короля Лира», – такой же благородный и выдающийся персонаж, как герой Т. де Кейзера, хотя считается, что Кент и король Лир жили намного раньше. Не буду распространяться, Господи, как это прекрасно! Шекспир, загадочный, как он, его слова и образ действий вполне стоят этой кисти, дрожащей от жара и волнения. Но следует научиться читать, так же как мы должны учиться видеть и учиться жить.

Итак, ты не должен думать, будто я отрицаю то или это, я постоянен в своем непостоянстве, и, меняясь, я остаюсь прежним и терзаюсь не от чего иного, как от этого: к чему я пригоден, не могу ли я служить и быть чем-нибудь полезным, как я могу углубиться в ту или иную тему? Видишь ли, это терзает меня постоянно, и затем, ты чувствуешь себя пленником нужды, отстраненным от участия в той или иной работе, которому недоступны те или иные вещи. По этой причине ты испытываешь некоторую печаль и чувствуешь пустоту там, где могли бы быть дружба и высокая, серьезная привязанность, и чувствуешь ужасное разочарование, подтачивающее даже твои моральные силы, и, кажется, рок ставит преграды инстинкту любви, или в тебе поднимается волна отвращения. И ты говоришь: доколе, Господи! Хорошо, чего же ты хочешь, то, что делается внутри, видно ли оно снаружи? У кого-нибудь в душе есть большой очаг, но никто не приходит согреваться у него, и прохожие замечают лишь легкий дымок над трубой и идут своей дорогой. Что же теперь делать: поддерживать этот очаг внутри, иметь в себе соль, терпеливо ждать – но с каким же нетерпением жду этого часа, говорю я, и когда кто-нибудь придет и присядет там, побудет там, откуда мне знать? Пусть всякий, кто верует в Бога, ждет часа, который придет, рано или поздно.

Теперь, пока что, мои дела идут плохо, так это представляется, и так продолжается уже довольно значительное время и может остаться в течение более или менее длительного будущего, но, может, после того, как все, казалось, пошло вкривь и вкось, все пойдет лучше. Я не рассчитываю на это, возможно, этого не случится, но если что-нибудь изменится к лучшему, я сочту это вполне заслуженным, я буду доволен, я скажу: «Наконец! Ну вот, хоть что-то».

Но ты, однако, скажешь: «Ты – отвратительное существо, из-за твоих невозможных идей насчет религии и ребяческих нравственных принципов». Если у меня есть что-то невозможное или ребяческое, избавьте меня от этого, я не желаю ничего другого. Что касается этой темы, я пришел вот к чему. В «Философе под крышами» Сувестра ты прочтешь, как человек из народа, простой рабочий, совсем жалкий, если угодно, представляет себе родину: «Может, ты никогда не думал о том, что есть родина, – продолжил он, положив руку мне на плечо. – Это все, что окружает тебя, все, что воспитало тебя, все, что ты любил. Эти поля, которые ты видишь, эти дома, эти деревья, эти девушки, что проходят мимо со смехом, – это родина! Законы, которые защищают тебя, хлеб, которым тебе платят за работу, слова, которыми ты обмениваешься, радость и печаль от людей и вещей, среди которых ты живешь, – это родина! Комнатка, где некогда жила твоя мать, воспоминания, что остались от нее, земля, в которой она упокоилась, – это родина! Ты видишь ее, ты повсюду дышишь ею! Вообрази свои права и обязанности, привязанности и нужды, воспоминания и чувство благодарности, дай всему этому одно имя, и этим именем будет родина».

И вот точно так же все, что есть истинно хорошего и прекрасного, обладающего внутренней, нравственной, духовной и возвышенной красотой в людях и их творениях, я думаю, это исходит от Бога, а все, что есть плохого и злобного в людских творениях и людях, не исходит от Бога, и Бог не считает это правильным. Но я невольно всегда склонен думать, что лучшее средство познать Бога – сильно любить. Люби такого-то друга, такого-то человека, такую-то вещь, все, что хочешь, – ты встанешь на верный путь и впоследствии сможешь узнать об этом больше, вот что я себе говорю. Но любить следует, проникшись высокой и серьезной личной симпатией, прикладывая волю и разум, и всегда следует стараться узнавать об этом больше, лучше и полнее. Это ведет к Богу, это ведет к непоколебимой вере.

Кто-нибудь, для примера, полюбит Рембрандта, но всерьез – он будет знать, что Бог есть, он станет твердо верить в Него.

Кто-нибудь углубится в историю Французской революции – он не будет неверующим, он увидит, что в великих событиях проявляется высшая сила.

Кто-нибудь пройдет, хотя бы частично, бесплатный курс в великом университете нужды и обратит внимание на вещи, которые видит своими глазами и слышит своими ушами, и поразмышляет об этом, также придет к вере и, возможно, узнает о ней больше, чем сам сможет сказать.

Постарайтесь понять последнее слово, которое великие художники, серьезные мастера, сказали в своих шедеврах: там есть Бог, один написал или поведал о нем в книге, другой – в картине.

И попросту почитайте Библию и Евангелие, они дают пищу для раздумий, много пищи для раздумий, всю пищу для раздумий, которая только и нужна: что ж, думайте об этом как следует, думайте об этом много, думайте только об этом, это против вашей воли поднимет мысли выше обычного уровня, умеющий читать да прочтет!

Теперь, напоследок, порой мы бываем слегка рассеянными, слегка мечтательными, но кое-кто становится слишком рассеянным, слишком мечтательным, возможно, такое случается и со мной, но это моя вина. И в конце концов, кто знает, вдруг этому есть объяснение, вдруг я по той или иной причине был занят, озабочен, обеспокоен – но я выбрался из всего этого. Мечтатель порой падает в колодец, но потом, говорят, выбирается.

Рассеянный временами способен собраться, это своего рода возмещение. Порой этот человек по-своему прав, он существует не просто так, но его правота по той или иной причине не всегда видна сразу или забывается по рассеянности, чаще всего невольно. Тот, кто долго скитался по жизни, так, словно качался в бурном море, наконец прибывает к цели, тот, кто казался ни к чему не пригодным, не способным занять какое-либо место, в итоге что-то находит, а энергичный и деятельный оказывается совсем не таким, каким казался поначалу.

Я пишу тебе слегка наугад то, что срывается с пера, я был бы очень доволен, если бы ты, так сказать, смог увидеть во мне еще кое-что, кроме бездельника.

Ибо есть бездельник и бездельник, и они совершенно различны.

Один – бездельник из лени и по вялости характера, по низости своей натуры. Можешь, если тебе заблагорассудится, принимать меня за такого. Другой – бездельник против воли, которого пожирает изнутри громадное желание действовать и который не делает ничего, поскольку не может ничего сделать, так как что-то наложило на него оковы, поскольку не имеет того, что нужно для успешного труда, поскольку доведен до этого роковыми обстоятельствами. Такой сам не всегда знает, на что он способен, но инстинктивно чувствует: и я, однако, кое на что гожусь! Я чувствую, что существую не просто так! Я знаю, что могу быть совсем другим! Для чего же я могу быть полезен, для чего могу послужить?! Во мне есть кое-что, но что же это?! Вот совсем другой бездельник, можешь, если тебе заблагорассудится, принимать меня за такого.

Весной птица в клетке прекрасно знает, что годна кое на что, прекрасно чувствует, что должна кое-что сделать, но не может этого сделать, плохо помнит, что это такое, так как ее представления смутны, и говорит: «Другие вьют гнезда, производят на свет малышей, воспитывают потомство», и бьется головой о прутья клетки. С клеткой ничего не случается, птица сходит с ума от боли. «Вот бездельница, – говорит другая, пролетающая мимо птица, – рантье или вроде того». И однако, пленник живет, не умирает, снаружи ничто не выдает происходящего внутри, он здоров, он более или менее весел под солнечными лучами. Но вот настает пора улетать в другие края. Приступ меланхолии – но, говорят дети, которые ухаживают за ней, в клетке ведь есть все, что ей нужно, – но она смотрит наружу, на вздувшееся небо, чреватое грозой, и чувствует, что внутри ее зреет мятеж против рока. Я в клетке, я в клетке, мне всего хватает, глупцы! Быть собой – вот все, что мне нужно! О, смилуйтесь! Свободы! Быть такой же, как другие птицы!

Вот такой бездельник напоминает такую птицу-бездельницу.

А люди часто сталкиваются с невозможностью сделать что-либо, будучи пленниками в некоей жуткой, совершенно жуткой клетке. Есть, я знаю, освобождение, запоздалое освобождение. Репутация, испорченная по праву или не по праву, стеснение, роковые обстоятельства, несчастье – так появляются пленники.

Не всегда можно сказать, в чем именно человек заточен, замурован, закопан, но он ощущает какие-то прутья, какую-то решетку – стены.

И что, все это – воображение, фантазия? Я так не думаю; и он спрашивает себя: Господи, это надолго, это навсегда, это навечно?

Понимаешь ли, тюрьма рушится от глубокой, серьезной привязанности. Быть друзьями, быть братьями, любить – тогда тюрьму откроет высшая сила, могущественное заклятие. Но тот, у кого нет этого, пребывает в состоянии смерти. Но там, где вновь зарождается сочувствие, вновь возрождается жизнь.

А тюрьма порой зовется Предрассудком, недоразумением, роковым неведением, недоверием, ложным стыдом.

Но поговорим о другом: если я опустился, ты, со своей стороны, поднялся. И если я потерял дружеские связи, ты их приобрел. Этим я доволен, говорю тебе так, как есть, это всегда будет радовать меня. Если бы ты был не слишком серьезным и не слишком глубоким, я мог бы опасаться, что это не продлится долго, но я думаю, что ты очень серьезен и очень глубок, и потому склонен полагать, что это продлится долго.

Вот только, если ты сумеешь увидеть во мне кое-что другое, помимо бездельника худшего сорта, мне станет спокойно.

И если я смогу сделать что-нибудь для тебя, быть тебе чем-нибудь полезным, знай, что я в твоем распоряжении. Я принял то, что ты мне дал, и ты сможешь, если я в чем-нибудь сумею оказать тебе услугу, потребовать ее от меня: я буду рад и приму это за знак доверия. Мы заметно отдалились друг от друга и можем иметь разные взгляды на те или иные вопросы, но все же, в один прекрасный час, в один прекрасный день, кто-нибудь из нас сможет оказать услугу другому. На сегодня я жму тебе руку и снова благодарю тебя за твою доброту ко мне.

Если рано или поздно ты захочешь написать мне, вот мой адрес: Ch. Decrucq, Ruedu Pavillon 8, Кюэм, близ Монса, и знай, что, написав мне, ты порадуешь меня.

Всегда твой Винсент

158 (136). Тео Ван Гогу. Кюэм, пятница, 24 сентября 1880

Кюэм, 24 сент. 1880

Дорогой Тео,

от твоего письма мне стало лучше, спасибо, что ты написал его вот так.

Только что пришел рулон с новой коллекцией офортов и разных листов. Главное – это мастерский офорт «Куст» Добиньи/Рёйсдаля. Именно так. Я намерен сделать два рисунка сепией или чем-нибудь другим, один с этого офорта, другой с «Печи в Ландах» Т. Руссо. Эта последняя сепия уже, правда, сделана, но, сравнив ее с офортом Добиньи, ты поймешь, что выходит слабо, даже если эта сепия, взятая сама по себе, уже может отличаться кое-каким тоном и чувством. Нужно вернуться к ней и вновь взяться за нее.

Я все работаю над «Курсом рисунка» Барга и намерен закончить его, прежде чем приступать к чему-нибудь другому, так как это изо дня в день разминает и укрепляет и руку, и разум, и я бесконечно обязан г-ну Терстеху, так великодушно одолжившему мне его. Эти образцы превосходны. Между тем я занят чтением книги об анатомии и другой, о перспективе, которую мне также послал г-н Терстех. Это учение – тернистый путь, и порой эти книги невозможно раздражают, но я все же верю, что изучу их.

Итак, ты видишь, что я ожесточенно работаю, но пока что результат не слишком радует. Однако у меня есть надежда, что на этом терновнике когда-нибудь появятся белые цветы и что эта борьба, с виду бесплодная, есть не что иное, как родовые муки. Сперва – боль, затем – радость.

Ты говоришь мне о Лессоре. Кажется, я вспоминаю очень изящные пейзажные акварели – тон светлый, манера легкая и свободная с виду, но верная и изысканная, эффект (это сказано без недоброго посыла, напротив, с добрым) несколько декоративный, – сделанные им. Итак, я немного знаком с его работами, и ты говоришь мне о том, кто не совсем мне неизвестен. Мне нравится портрет Виктора Гюго. Это сделано очень осознанно, с явным намерением чтить правду и не искать эффекта. Как раз поэтому он и производит эффект.

Прошлой зимой я немного изучил кое-какие сочинения Гюго. А именно «Последний день приговоренного к смерти» и прекрасную книгу о Шекспире. Я уже давно стал изучать этого писателя. Это так же прекрасно, как Рембрандт. Шекспир по отношению к Чарльзу Диккенсу или В. Гюго – то же, что Рёйсдаль по отношению к Добиньи, а Рембрандт – к Милле.

То, что ты говоришь в своем письме насчет Барбизона, совершенно верно, и я скажу тебе пару вещей, которые подтвердят, что и я вижу все так же. Я не видел Барбизона, но хотя я его и не видел, прошлой зимой я видел Курьер. Я совершил путешествие пешком, большей частью по Па-де-Кале (не Ла-Манш, а департамент, или провинция). Я совершил это путешествие в надежде найти там работу (хоть какую-нибудь, если бы вышло, я согласился бы на все), но все же без реального плана, я не могу в точности определить почему. Но я сказал себе: «Тебе нужно увидеть Курьер». В кармане у меня было всего 10 франков, и, начав с того, что сел в поезд, я вскоре истощил эти ресурсы, всю неделю был в дороге и брел довольно мучительным образом. Все же я увидел Курьер и мастерскую г-на Жюля Бретона снаружи. Снаружи эта мастерская слегка разочаровала меня, так как это новая, недавно выстроенная из кирпичей мастерская, по-методистски правильная, имеющая негостеприимный, и ледяной, и аскетичный вид, как и «Йовинда» К. М., которую, между нами, я не очень-то люблю как раз по этой причине. Если бы я мог увидеть ее изнутри, я больше не думал бы о виде снаружи, я склонен так считать и даже уверен в этом, но что тут сказать – изнутри я на нее поглядеть не смог.

Ибо я не осмелился представиться, чтобы войти. В Курьере я повсюду искал следов Жюля Бретона или какого-нибудь другого художника, все, что нашел, – это его портрет у фотографа и затем, в старой церкви, в темном уголке, копию «Положения во гроб» Тициана, которая во мраке показалась мне прекрасной и мастерской по тону. Это его или нет? Не знаю, я не смог различить подпись.

Но никаких следов живого художника, там имелось лишь кафе под названием «Кафе изящных искусств», тоже из новых кирпичей, негостеприимных, и ледяных, и убийственных, и это кафе было украшено фресками или настенными росписями со сценами из жизни славного рыцаря Дон Кихота. Эти фрески, честно говоря, мне показались тогда довольно слабым утешением и более или менее посредственными. Не знаю, чьи они.

Так или иначе, я увидел сельскую местность вокруг Курьера, стога, коричневые поля или известняковая почва почти кофейного цвета, с беловатыми пятнами там, где проступает известняк, что для нас, привычных к черноватой почве, довольно необычно. Затем, французское небо кажется мне куда более чистым и прозрачным, чем небо Боринажа, дымное и туманное. Кроме того, там были еще фермы и сараи, сохранившие, хвала и благодарение Богу, свои соломенные крыши со мхом, я заметил также тучи ворон, известных по картинам Добиньи и Милле. Но для начала надо было бы упомянуть о характерных и живописных фигурах работников: разные землекопы, дровосеки, батрак, правящий своей упряжкой, и иногда – силуэт женщины в белом чепце. Даже там, в Курьере, еще была угольная копь или шахта, я видел, как дневная смена возвращается в сумерках, но не было женщин-рабочих в мужской одежде, как в Боринаже, только угольщики с усталым и жалким видом, черные от угольной пыли, в лохмотьях для работы в шахте, и один – в старой солдатской шинели. Хотя этот переход был для меня почти непереносимым и я вернулся обессиленным от усталости, с ноющими ногами и в довольно меланхоличном настроении, я не жалею об этом, так как видел интересные вещи, и мы учимся видеть все по-другому как раз во время жестоких испытаний, посланных самой нуждой. Я получил по пути несколько корок хлеба, там и сям, в обмен на несколько рисунков, которые были в моем чемодане. Но когда закончились мои десять франков, три последние ночи мне пришлось располагаться на привал один раз в брошенной телеге, утром совсем белой от инея, – довольно скверное пристанище – один раз в куче хвороста и один раз, и это было получше, в початом стогу, где мне удалось устроить чуть более удобный закуток, вот только мелкий дождь не особенно способствовал благополучию.

Что ж, и, однако, в этой сильной нужде я почувствовал, как энергия возвращается ко мне, и сказал себе: «Что бы ни случилось, я выкарабкаюсь, я вновь возьмусь за карандаш, который оставил в великом унынии, и вновь примусь за рисунок», и с тех пор, как мне кажется, для меня все переменилось, и теперь я в пути, и мой карандаш отчасти стал послушным и, похоже, становится все послушнее день ото дня. Слишком долгая и слишком большая нужда ввергла меня в такое уныние, что я больше не мог ничего делать.

Еще во время этой вылазки я видел селения ткачей.

Угольщики и ткачи – некая особая порода по сравнению с другими работниками и ремесленниками, я испытываю к ним большую симпатию и сочту себя счастливым, если когда-нибудь смогу их рисовать, чтобы показать эти типы, неизвестные или почти неизвестные. Человек из бездны, «de profundis», – это угольщик, другой, с задумчивым, почти мечтательным видом, почти лунатик, – это ткач. Я живу с ними уже без малого два года, и я сумел узнать кое-что об их самобытном характере, по крайней мере в основном о характере угольщиков. И чем дальше, тем больше я нахожу нечто трогательное, даже душераздирающее в этих несчастных, безвестных рабочих, последних из всех, так сказать, и самых презираемых, которых обычно представляют, под воздействием воображения, может живого, но фальшивящего и несправедливого, как породу злоумышленников и разбойников. Злоумышленники, пьяницы, разбойники, здесь они есть, как и в других местах, но подлинный тип совсем не таков.

В своем письме ты туманно говоришь мне о возвращении в Париж или окрестности. Рано или поздно, когда это станет возможным или я этого захочу. Конечно, я сильно, пламенно желаю поехать или в Париж, или в Барбизон, или в другое место, но как я могу, ведь я не зарабатываю ни гроша, и, хотя я упорно работаю, потребуется время, чтобы достичь уровня, на котором я могу думать о таких вещах, как поездка в Париж. Ибо, по правде говоря, чтобы работать как надо, следует иметь по меньшей мере ± сотню франков в месяц, можно жить и на меньшие деньги, но тогда ты находишься в стеснении, и слишком большом.

Бедность не дает светлым умам пробиться, это старая поговорка Палисси, которая в чем-то верна и даже абсолютно верна, если вникнуть в ее смысл и суть.

Пока что я не вижу, как осуществить это, лучше мне остаться здесь и работать так, как я могу и смогу, и, в конце концов, здесь дешевле жить.

И однако, я не сумею продержаться слишком долго в комнатенке, где живу сейчас. Она очень мала, и в ней две кровати: детей и моя. И теперь, когда я занимаюсь Баргом – листы довольно велики, – не могу сказать тебе, насколько мне тягостно. Я не хочу стеснять людей с их хозяйством, к тому же они сказали мне насчет другой комнаты, что у меня нет никаких возможностей заполучить ее, даже платя больше, так как женщине нужно стирать белье, а в доме угольщика это должно происходить почти каждый день.

А потому я хочу попросту снять домик рабочего, что стоит в среднем 9 франков в месяц.