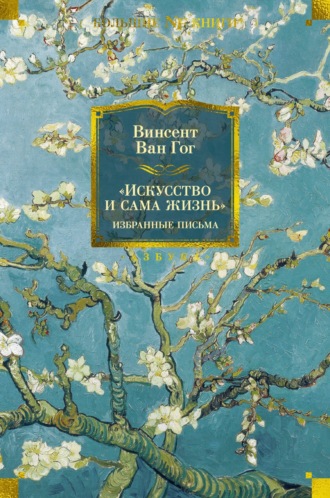

Винсент Ван Гог

«Искусство и сама жизнь»: Избранные письма

Боринаж и брюссель

ок. 13 ноября 1878 – 2 апреля 1881

В июле 1878 года Винсент в сопровождении отца и преподобного Слейд-Джонса направляется в Брюссель, чтобы обсудить возможность его поступления в колледж евангелистов. После испытательного срока в три месяца, на которые он направлен работать в Лакен, он получает отказ.

В декабре 1878 года в поисках работы евангелистом Винсент едет в Боринаж, угледобывающий регион Бельгии. В середине января 1879 года на шесть месяцев его приглашают проповедником в церковь небольшого поселка Вам, где в его обязанности входят также чтение Библии, обучение детей и посещение больных. По окончании контракта он переезжает в соседний поселок Кюем.

В Боринаже, который кажется Винсенту очень живописным, он все чаще делает зарисовки пейзажа и бытовых сценок, в том числе и в письмах.

После визита Тео, навестившего Винсента в Боринаже, отношения между братьями охлаждаются, в результате чего их переписка прекращается почти на год. Напряженными становятся отношения Винсента и с родителями: за время, проведенное в Боринаже, он всего дважды навещает родительский дом, в том числе и из-за опасений, что родные, обеспокоенные поведением сына, планируют поместить его в психиатрическую лечебницу в Геле, в Бельгии.

Тео, напротив, сумев значительно продвинуться по карьерной лестнице, в ноябре 1879 года занимает хорошую должность в центральном филиале «Гупиль и Ко» в Париже. В марте 1880 года, когда Винсент уже прервал молчание и возобновил переписку с братом, Тео впервые выслал ему деньги. Поскольку Винсент стал все больше времени посвящать рисованию, Тео начал убеждать брата попробовать себя на художественном поприще.

Винсент решает стать иллюстратором и посвящает все свое время рисованию, а в октябре 1880 года он едет в Брюссель, где по совету художника Виллема Рулофса, к которому направил его Тео, поступает в Художественную академию на курс рисования антиков. Впрочем, уже через месяц он бросает академию. В это время Винсент знакомится с молодым художником Антоном ван Раппардом, который на некоторое время становится его близким другом и постоянным корреспондентом.

148 (126). Тео Ван Гогу. Лакен, среда, 13 ноября, или около этой даты, и пятница, 15 ноября, или суббота, 16 ноября 1878

Лакен, ноябрь 1878

Дорогой Тео,

вечером того дня, который мы провели вместе и который для меня пролетел в мгновение ока, я все же хочу тебе написать. Я был невероятно рад увидеть тебя вновь и говорить с тобой, и это счастье, что такой день, который проходит так быстро, и радость, которая длится так недолго, все же остаются в нашей памяти и что эти воспоминания остаются навсегда. Когда мы простились, я пошел назад, но не самой короткой дорогой, а по бечевнику Треквег. Там находятся всевозможные мастерские, и вечером они выглядят красиво, особенно когда включен свет, и, если мы только захотим, мы сможем услышать, как [они] будто говорят нам, тем, кто также является рабочими и тружениками, каждый в той отрасли и в том деле, к которым был призван: «Делай дела, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать», – и они напоминают нам, чтó Отец Мой доныне делает и мы тоже должны делать.

Это были как раз те минуты, когда уличные уборщики возвращались домой со своими телегами, запряженными старыми белыми лошадьми, вереница этих повозок стояла у так называемой Грязевой службы в начале улицы Треквег. Некоторые из старых белых лошадей напоминают одну старую акватинту, которая тебе, возможно, знакома: эта гравюра не имеет особой художественной ценности, но все же тронула меня и запомнилась. Я имею в виду последнюю гравюру в серии «Жизнь лошади». На ней изображена старая белая лошадь, худая, истощенная и до смерти изнуренная долгой жизнью, полной тяжелого труда и продолжительной и сложной работы. Бедное животное стоит неподвижно, неописуемо одинокое, покинутое, на равнине растет скудная сухая трава, то здесь, то там искривленные деревья, согнутые и надломленные бурей. На земле лежит череп, а вдалеке, на заднем плане, виднеется блеклый скелет коня, и он лежит рядом с хижиной человека, который занимается убоем лошадей.

Над всем этим простирается грозовое небо; день суровый и холодный, погода пасмурная и серая. Это печальная, глубоко меланхоличная сцена, способная тронуть каждого, кто знает и чувствует, что и мы пройдем через то, что называется смертью, и что в конце жизни будут слезы или седые волосы. Что лежит за этими пределами – большая тайна, известная лишь Богу, который словом Своим открыл нам неопровержимую истину, что мертвые воскреснут.

Бедная лошадь, старая верная помощница, терпеливо и покорно стоит в ожидании своего последнего часа, но все же у нее мужественный и решительный вид, как у старого гвардейца, который говорит: «Гвардия умирает, но не сдается». Я невольно вспомнил эту гравюру, когда сегодня вечером увидел лошадей с мусорными повозками. А теперь о самих извозчиках: мне показалось, что в своих грязных, неопрятных одеждах они чуть ли не глубже погрузились в нищету и укоренились в ней, чем тот длинный ряд или, вернее, группа бедняков, которых изобразил де Гру на своей «Скамье бедных». Напиши, знакома ли тебе упомянутая гравюра? Хотел бы я однажды прочитать проповедь тем людям в мусорных повозках, если бы они только согласились прийти и сесть на скамью для бедных и если бы поняли, что им полезно прийти и послушать о Евангелии, а также об участи нищих и Господа, их Хранителя и их сени с правой руки их. Видишь ли, это всегда поразительно, в этом есть нечто особенное, когда перед твоими глазами предстает картина невыразимого и неописуемого отчаяния, одиночества, бедности и нужды, конец вещей или их предел, – тогда в твоем сознании появляется мысль о Боге. По крайней мере, в моем случае это так, и разве сам папа не говорил: «Больше всего мне нравится проповедовать на кладбище, потому что мы все там на равных – мы не только равны, но и чувствуем себя равными, а в другом месте не всегда это ощущаем»?

Я рад, что мы вместе увидели музей и в особенности работы де Гру и Лейса и много других замечательных картин, как, например, тот пейзаж Кооземанса. Мне очень понравились две гравюры, которые ты мне там подарил, но тебе все же стоило принять от меня в подарок тот маленький офорт «Три мельницы». А ты все оплатил сам, целиком и полностью, даже не половину, как я хотел, – тем не менее сохрани эту вещь в своем альбоме, потому что она замечательная, хоть и не очень хорошо выполнена, по незнанию я бы скорее приписал ее Брейгелю Мужицкому, чем Бархатному. Прилагаю к письму тот самый набросок «Au charbonnage»[63]. Мне бы хотелось сделать черновые наброски многочисленных вещей, которые встречаются по дороге, но, учитывая, что я в этом не преуспею и это легко отвлечет меня от моей основной работы, будет лучше, если я даже не стану начинать. Придя домой, я начал работать над проповедью о «бесплодной смоковнице», [Евангелие] от Луки XIII: 6–9.

Я искренне надеюсь, что ты славно проведешь дни дома и останешься там на воскресенье и что в Принсенхаге тоже все хорошо.

По приезде домой, в Гаагу, черкни побыстрее словечко, если найдешь время, и передавай горячий привет Роосам.

Этот набросок с изображением [кафе] «Au charbonnage» в действительности ничего собой не представляет. Но почему я невольно сделал его? Потому что мне встречается очень много таких людей, работающих на шахте, и воистину это особый народ. Строение находится недалеко от Треквега, на самом деле это маленькая забегаловка рядом с большой шахтой, куда рабочие заходят в обеденный перерыв, чтобы съесть кусок хлеба и выпить кружечку пива.

Еще будучи в Англии, я пытался устроиться на угольные шахты, проповедником для рабочих: тогда от меня просто отмахнулись, сказав, что [для этого] мне должно быть как минимум 25 лет. Тебе наверняка известно, что одно из главных положений или истин не только Евангелия, но и Библии в целом – это «Свет, который зарождается в темноте». От тьмы к свету. Но кто действительно стремится к нему, кто чувствителен к этому? Опыт показывает, что те, кто работает в темноте, в сердце земли, в том числе шахтеры в черных каменных шахтах, очень восприимчивы к слову Евангелия и верят в него. И вот на юге Бельгии, в Геннегау, между Монсом и границей с Францией, есть место под названием Боринаж, где живет особый народ, который работает на многочисленных угольных шахтах. Это и прочие сведения о них я почерпнул в одной книге по географии:

Les Borins (habitants du Borinage, pays au couchant de Mons) ne s’occupent que de l’extraction du charbon. C’est un spectacle imposant que celui de ces mines de houille ouvertes à 300 mètres sous terre, et où descend journellement une population ouvrière digne de nos égards et de nos sympathies. Le houilleur est un type particulier au Borinage; pour lui le jour n’existe pas, et sauf le Dimanche, il ne jouit guère des rayons du soleil. Il travaille peniblement à la lueur d’une lampe dont la clarté est pâle et blafarde, dans une galerie étroite, le corps plié en deux, et parfois obligé de ramper; il travaille pour arracher des entrailles de la terre cette substance minérale dont nous connaissons la grande utilité, il travaille enfin au milieu de mille dangers sans cesse renaissants mais le porion Belge a un caractère heureux, il est habitué à ce genre de vie, et quand il se rend dans la fosse, le chapeau surmonté d’une petite lampe destinée à le guider dans les tenèbres, il se fie à son Dieu Qui voit son labeur et Qui le protège, lui, sa femme et ses enfants. Ses vêtements se composent d’un chapeau de cuir bouilli, d’une veste et d’un pantalon de toile[64].

Итак, Боринаж расположен к югу от Лессина, где находятся каменоломни.

Я мечтал отправиться туда в качестве проповедника. Трехмесячный испытательный срок, установленный господами де Йонге и преподобным Питерсеном, уже истекает. Павел провел три года в Аравии перед тем, как стал проповедником и начал совершать свои великие миссионерские путешествия. Если бы я года три поработал в подобном месте, в глуши, учась и наблюдая, то, вернувшись оттуда, был бы способен поведать миру то, что поистине стоило бы услышать; говорю это со всей скромностью и все же откровенно. Если Господу будет угодно и жив буду, я закончу [подготовку] лет в тридцать и тогда стану более искусным в своем ремесле и лучше подготовленным к этой работе, чем сейчас. Я пишу тебе об этом еще раз, хотя мы уже об этом говорили. В Боринаже существуют всевозможные маленькие протестантские общины, кроме того, разумеется, там есть школы, я молю Бога, чтобы Он направил меня в такое место, где я мог бы служить проповедником, так, как мы обсуждали, – неся Евангелие беднякам, то есть тем, кто нуждается в этом и кому это так хорошо подходит, – и в будние дни посвящая свое время образованию.

Ты наверняка бывал в Сен-Жиле. Однажды я тоже совершил прогулку оттуда до l’ancienne barrière[65]. Там, где берет свое начало дорога в Мон-Сен-Жан, есть еще одна: в Альсенберг. Справа – кладбище Сен-Жиля, поросшее кедрами и плющом, и оттуда можно с высоты смотреть на город. Если пойти дальше, то придешь в Форест. Там очень живописная местность, на возвышенностях стоят старые дома, как те хибары в дюнах, которые рисовал Босбоом. Там же можно наблюдать за работающими в поле крестьянами: как они сеют зерно, собирают картофель, моют репу, и все – вплоть до сбора валежника – очень красочно и очень напоминает Монмартр.

Там есть старые постройки, поросшие плющом или диким виноградом, и уютные постоялые дворы, среди подмеченных мной строений – дом горчичного фабриканта, некоего Веркиссена. Его владения отлично подошли бы, например, для картин Тейса Мариса. Повсюду виднеются камни, а значит, есть и небольшие каменоломни, куда ведут между холмов дороги с глубокими колеями от повозок, – на них можно увидеть маленьких белых лошадей с красными кисточками [в упряжи] и извозчиков в синих кителях, здесь же и пастух, и одетые в черное старухи в белых чепцах, которые напоминают [картины] де Гру. Есть здесь такие места – как, впрочем, и везде, слава Господу, – где ты чувствуешь себя дома сильнее, чем где бы то ни было, где тебя настигает особое, давнее чувство тоски по родине, в котором есть некая горькая ностальгия, но все же она укрепляет и пробуждает дух в нас и – мы сами не знаем как и почему – дает нам новые силы и желание работать, наполняет нас бодростью. В тот день я прошел пешком еще дальше, за Форест, и свернул на боковую дорогу, ведущую к старой церкви, поросшей плющом. Я видел там очень много сросшихся лип и, если можно так выразиться, больше готики, чем мы видели в парке, а на склонах над дорогой, которая вела к кладбищу, виднелись изогнутые кусты и корни деревьев, такие же причудливые, какими их изобразил Альбрехт Дюрер на гравюре «Рыцарь, Смерть и дьявол». Тебе попадалась картина Карло Дольчи «Гефсиманский сад» или, вернее, ее фотография? В ней есть что-то от Рембрандта, я видел ее на днях. Тебе наверняка известна масштабная, выполненная грубыми штрихами, гравюра Рембрандта, которая дополняет другую – «Чтение Библии», с двумя женщинами и колыбелью. Когда ты сказал мне, что знаешь картину папаши Коро на тот же сюжет, она вновь возникла в моей памяти, я видел ее на выставке его работ вскоре после его кончины, и она меня глубоко поразила.

Как же много прекрасного в искусстве! Тот, кто сможет запомнить все увиденное, уже никогда не будет пустым или по-настоящему одиноким человеком, он никогда не останется один.

До свидания, Тео, крепко жму твою руку в мыслях, будь здоров, будь успешен в работе, и пусть тебе встретится много хороших вещей на твоем жизненном пути, тех, что остаются в наших воспоминаниях и обогащают нас, хоть мы и нищи. Если увидишь Борхерса, будь так добр, передай ему, что я покорно благодарю его за недавнее письмо. Если будешь у Мауве, кланяйся ему от меня и верь мне,

твой любящий брат Винсент

Я задержался с отправкой этого письма на пару дней. 15 ноября позади, так что трехмесячный срок истек. Поговорил с преподобным де Йонге и директором Бокмой: они сказали, что мне нельзя посещать школу на тех условиях, которые они предоставляют коренным фламандцам, я смогу в крайнем случае бесплатно присутствовать на уроках, но это будет моя единственная привилегия; поэтому, чтобы остаться на долгий срок, мне понадобится больше денежных средств, чем есть сейчас, а их у меня нет совсем. Так что, возможно, вскорости я попробую осуществить планы насчет Боринажа. Покинув большой город, будет сложно вернуться назад. Мне было бы непросто жить без веры в Него и стародавней надежды на Него, а без них можно потерять и присутствие духа.

151 (129). Тео Ван Гогу. Вам, между вторником, 1 апреля, и средой, 16 апреля 1879

Вам, апрель 1879

Дорогой Тео,

пришло для тебя время вновь получить весточку от меня; из дому мне написали, что ты пару дней провел в Эттене и что ты совершил поездку по делам фирмы. От всего сердца надеюсь, что твое путешествие было приятным.

В эти дни ты, должно быть, время от времени наведываешься в дюны и в Схевенинген. Здесь весной в сельской местности тоже красиво: то тут, то там встречаются поселения в окружении холмов, из-за этого кажется, что находишься в дюнах.

Недавно я совершил увлекательную экспедицию: провел шесть часов в шахте.

А именно в самой старой и самой опасной шахте этого округа, которая называется «Маркасс». У этой шахты дурная слава, потому что там погибло много народу: кто при спуске в нее или на пути наверх, кто от удушья или от взрыва газа, кто от подземных вод или от обрушения старых тоннелей и т. д. Это мрачное место, и на первый взгляд от всего в окрестностях веет ужасом и смертью. Рабочие – большей частью истощенные, бледные от лихорадки люди с обветренными лицами, они выглядят уставшими, изможденными и преждевременно состарившимися; женщины большей частью тоже поблекшие и увядшие. Шахту окружают убогие шахтерские лачуги с парой засохших, покрытых сажей деревьев, а также колючие изгороди, навозные ямы и кучи золы, горы угольного шлака и т. д. Марис мог бы написать великолепную картину на основе всего этого.

Вскоре я попробую это зарисовать, чтобы у тебя было представление.

У меня был хороший провожатый: мужчина, который проработал там тридцать три года, приятный и терпеливый человек, который хорошо объяснял и старался, чтобы я все понял.

Мы вместе с ним спустились вниз, на этот раз на 700 метров в глубину, и прошли до самых потаенных уголков этого подземного мира.

Ступенчатые или уступчатые забои (ячейки, где работают горняки), наиболее удаленные от выхода, называются «des caches» (потайное место, которое сложно найти). В этой шахте пять уровней, три верхних истощены и заброшены, работы там не ведутся, потому как больше нет угля. Если бы кто-то попытался изобразить забои на картине, это было бы чем-то новым и неслыханным или, вернее, невиданным. Представь себе вереницу забоев в довольно узком и длинном штреке, свод которого поддерживают грубые деревянные балки. В каждом из забоев находится рабочий в одежде из грубого холста, несвежий и грязный, как трубочист, и при тусклом свете маленькой лампы добывает уголь. В одних забоях шахтер может стоять в полный рост, в других он вынужден лежать на земле.

Планировка немного напоминает пчелиный улей, или темный мрачный коридор в подземной тюрьме, или вереницу маленьких ткацких станков, или, вернее, ряд хлебных печей, какие можно встретить в крестьянских домах, или ячейки в склепе. Сами штреки напоминают большие дымовые трубы в домах брабантских крестьян.

В некоторых отовсюду сочится вода, и свет от шахтерской лампы, отражаясь, словно в сталактитовом гроте, создает диковинный эффект. Одни шахтеры работают в забоях, другие грузят добытый уголь в маленькие вагонетки, которые передвигаются по рельсам, как конка, – в основном этим занимаются дети, как девочки, так и мальчики. Там, в семистах метрах под землей, имеется загон, где находятся штук семь старых кляч, которые таскают более тяжелые объемы к так называемой приемной площадке – месту, откуда их вытягивают на поверхность. Другие рабочие укрепляют обветшавшие штольни, чтобы предотвратить их обрушение, или прокладывают новые штреки в угольной шахте. Как моряки, которые на суше скучают по морю, несмотря на все поджидающие их опасности и трудности, так и шахтеры охотнее проводят время под землей, чем на ее поверхности.

Поселки кажутся заброшенными, тихими и вымершими, потому что жизнь протекает здесь под землей, а не наверху. Можно прожить тут многие годы, но, не побывав внизу в шахтах, невозможно получить представление об истинном положении вещей.

Люди здесь совсем необразованны и невежественны, многие не умеют читать, но при этом они смышленые и расторопные в своей сложной работе, они мужественны, довольно хрупкого телосложения, но крепки в плечах, у них угрюмые, глубоко посаженные глаза. Они искусны во многих вещах и работают на удивление много. Очень нервные по натуре, я имею в виду, не слабые, а чувствительные. Им свойственны глубоко укоренившаяся ненависть и стойкое недоверие по отношению к любому, кто хочет ими управлять. Для общения с угольщиками нужно обладать натурой и характером угольщика и забыть о претенциозности, надменности или менторском тоне, иначе тебя не примут и ты никогда не заслужишь их доверия.

Я тебе уже рассказывал о шахтере, который сильно обгорел в результате взрыва газа? Слава богу, он уже восстановился и выходит на улицу, совершая для тренировки длительные пешие прогулки, руки его еще слабы, и пройдет немало времени, прежде чем он сможет работать ими вновь, но все же он уцелел. С тех пор довольно много людей заболели тифом и острой лихорадкой, которую также называют «la sotte fievre»[66], потому что во время нее человек дурно спит, ему снятся кошмары и начинается бред. Итак, сейчас снова много больных, прикованных к постели людей, они лежат в своих кроватях, истощенные, слабые и жалкие.

В одном доме все слегли с лихорадкой, и никто или почти никто не может им помочь, поэтому заболевшие ухаживают друг за другом. «Ici c’est les malades qui soignent les malades»[67], – сказала хозяйка дома: у бедняка и друг бедняк.

Встретилось ли тебе что-нибудь красивое? Я очень жду твоего письма. Много ли написали Израэльс, Марис и Мауве за последнее время?

Несколько ночей назад здесь в хлеву родился жеребенок: милая маленькая скотинка, которая вскоре уже твердо стояла на ногах. Рабочие здесь часто держат коз, и повсюду в домах живет молодняк, а также кролики, которых можно найти в каждом шахтерском жилище.

Мне нужно навестить больных, и поэтому приходится закругляться; напиши мне как можно скорее, подай признаки жизни, если у тебя будет время.

Кланяйся всем дома и Мауве при случае, пусть твои дела идут наилучшим образом, и верь мне, остаюсь навсегда, мысленно жму руку,

твой любящий брат Винсент

Спуск в шахту – это жутковатый опыт, для этого используется нечто вроде корзины или клетки, словно ведро в колодце, но этот колодец 500–700 метров глубиной, и когда снизу смотришь вверх, обнаруживаешь, что дневной свет уменьшился до размеров звезды в небе. Ты испытываешь такое чувство, будто впервые попал на морской корабль, только еще хуже, но, к счастью, это длится недолго. Шахтеры просто привыкают к этому, но все же сохраняют непреодолимое чувство страха и ужаса, которое неотступно сопровождает их и для которого есть основания и причины. Но когда ты уже внизу, страдания остаются позади и твои старания щедро вознаграждаются тем, что ты там видишь.

Адрес:

Vincent van Gogh

chez Jean Baptiste Denis

Rue du petit Wasmes

Wasmes (Borinage, Hainaut)[68].

154 (132). Тео Ван Гогу. Кюэм, приблизительно между понедельником, 11 августа, и четвергом, 14 августа 1879

Дорогой Тео,

пишу тебе, чтобы, во-первых, поблагодарить за визит. Много времени минуло с тех пор, как мы виделись или писали друг другу, а ведь раньше это было принято между нами. И все же лучше, когда люди нуждаются друг в друге, чем когда относятся друг к другу как трупы, тем более что человек не имеет права называться трупом, пока его смерть не констатировали законным образом, и в этом поведении присутствует некое ханжество или, по крайней мере, наивность. Наивно в том смысле, как бывает наивным молодой человек четырнадцати лет, который считает, что титул и положение в обществе действительно обязывают его носить цилиндр. Часы, проведенные вместе, стали доказательством того, что мы оба все еще находимся в мире живых. Во время встречи и прогулки с тобой я испытал чувство, которое раньше возникало у меня гораздо чаще, чем теперь: будто жизнь – нечто хорошее и ценное и ею следует дорожить; и я ощутил себя бодрым и живым, каким не был давно, так как невольно жизнь начала становиться или казаться мне гораздо менее ценной, все более незначительной и несущественной. Когда ты живешь среди людей и связан с ними симпатией, то осознаешь, что у тебя есть смысл существования, что ты не совсем ничтожное существо, но, возможно, сгодишься для чего-то хорошего, учитывая, что люди нуждаются друг в друге и, будто попутчики, совершают одно и то же путешествие. Но подобающее самоуважение очень зависит и от отношений с другими.

Заключенный, который обречен на одиночество и бездействие, в особенности если срок длится очень долго, со временем неотвратимо столкнется с последствиями этого, как и тот, кто очень долго голодал. Я не гидрант и не фонарный столб из камня и железа, и, как и все, нуждаюсь в симпатии, дружеских и доверительных отношениях, и не способен обходиться без них, не ощущая при этом пустоты и чувства потери, как и любой другой весьма воспитанный и приличный человек; и я говорю тебе об этом, чтобы ты понял, насколько благотворно повлиял на меня твой приезд.

Одновременно с этим мне бы не хотелось, чтобы мы отдалились друг от друга так, как это произошло со всеми дома. Сейчас мне очень не хочется туда ехать, и я все больше склоняюсь к тому, чтобы остаться здесь. Все же дело и во мне, и ты можешь быть прав, говоря, что мой взгляд затуманен, поэтому, возможно, вопреки своему стойкому нежеланию и несмотря на то, что это будет тяжело, я все же приеду на пару дней в Эттен.

Вспоминая с благодарностью твой визит, я, естественно, думаю о наших разговорах. Я слышал такие разговоры и раньше, много раз и часто. Планы усовершенствований и изменений, воодушевляющие речи, но все же, не сердись, я немного их опасаюсь, еще и потому, что время от времени следовал им и это приводило к разочарованию. Как же часто мы подробно обсуждаем то, что неосуществимо.

Еще совсем свежи воспоминания о времени, проведенном в Амстердаме. Ты и сам был там и знаешь, как долго я все обдумывал, обсуждал и советовался, мудро рассуждал, какими добрыми были мои намерения и каким плачевным оказался результат, какой бестолковой, чрезвычайно глупой вышла вся затея. До сих пор это вызывает у меня содрогание. Это было самое ужасное время в моей жизни. Какими желанными и приятными становятся мои сложные и беспокойные дни в этом бедном краю, в этой грубой среде по сравнению с тем, что было тогда. Я опасаюсь похожего результата, если последую мудрому совету, данному с наилучшими намерениями.

Дело в том, что подобные переживания слишком сильны для меня. Ущерб, досада, сердечная боль слишком велики для обеих сторон, чтобы мы не вынесли опыт из наших ошибок. Если это не станет для нас уроком, то что станет? Такая страсть, как целеустремленность – как это назвали тогда, – такое желание больше не овладеет мной запросто, мой пыл сильно поубавился, и я смотрю на вещи по-другому, хотя это может прозвучать и показаться высокопарным и даже если об этом непозволительно думать в том смысле, в каком меня учит думать мой опыт. Непозволительно, да, так же непозволительно, как, например, Франк Евангелист находит непозволительным, что я посчитал проповеди преподобного Жана Андри лишь чуть более евангелистскими, чем проповеди католического священника. Лучше мне умереть естественной смертью, чем подготовиться к ней в академии, а один крестьянин раз преподал мне урок, который показался мне более полезным, чем урок греческого.

Что касается улучшения условий моей жизни, то, может, я не стремлюсь к этому или не нуждаюсь в этом? Я бы хотел стать лучше. Я стремлюсь к этому, но именно поэтому опасаюсь, что лекарство может оказаться вреднее болезни. Можешь ли ты винить больного в том, что он, посмотрев доктору в глаза, решает отказаться от неправильного или шарлатанского лечения?

Поступает ли дурно больной чахоткой или тифом, заявляя, что необходимо использовать более сильное средство, чем ячменный отвар, или, признавая безвредность ячменного отвара как такового, все же ставит под сомнение его целесообразность и действенность в своем случае?

Врач, прописавший ячменный отвар, не должен говорить: «Этот больной – упрямец, губящий свою жизнь, потому что он не хочет использовать лекарства». Нет, ведь не он – упрямец, а так называемое лекарство не годится: может, оно и является чем-то полезным, но все же не единственно необходимым средством.

Обидишься ли ты на того, кто не проявит интереса к картине, приписываемой в каталоге Мемлингу, а на самом деле не имеющей к нему никакого отношения? У нее при этом будет схожий сюжет из эпохи готики, но она не будет обладать никакой художественной ценностью.

Если теперь из-за сказанного мной ты решишь, что я считаю тебя раздающим советы шарлатаном, то поймешь меня совершенно неправильно, поскольку я не имею такой мысли или мнения о тебе.

С другой стороны, ты будешь не прав, предположив, что я, в буквальном смысле воспользовавшись твоим советом, посчитаю правильным для себя стать литографом, изготовляющим бланки счетов и визитных карточек, бухгалтером, учеником столяра – или, подобно [супругу] моей дорогой сестры Анны, посвятить себя пекарскому делу или многим другим похожим занятиям (удивительно разнообразным и сложно объединяемым), которые ты советовал мне освоить.

Но, ответишь ты, я даю тебе совет не для того, чтобы ты буквально ему следовал, а потому, что, как я полагаю, тебе по вкусу праздная жизнь и ты должен положить этому конец.

Следует заметить, что эта праздная жизнь – все же несколько необычного свойства. Мне действительно немного сложно защитить себя в этом [вопросе], но мне будет обидно, если ты рано или поздно не посмотришь на это по-иному. Я также не знаю, правильно ли будет в ответ на подобные обвинения последовать твоему совету и стать, например, пекарем. Это был бы исчерпывающий (допуская, что нам было бы под силу в мгновение ока превратиться в пекаря, обрезчика волос или библиотекаря), но все же безрассудный ответ, похожий на поступок того человека, которого обвинили в бессердечности из-за того, что он ехал верхом на осле: тогда он немедленно слез с него и, водрузив животное на плечи, продолжил путь.

А если без шуток, я искренне полагаю, что было бы лучше, если бы отношения между нами были доверительными. Если мне дадут понять, что я являюсь обузой или причиняю беспокойство тебе или всем дома, что я ни на что не гожусь, если я буду постоянно чувствовать себя незваным или лишним гостем, которому лучше вовсе не приезжать, и при этом буду стараться все больше держаться в стороне от всех – когда я думаю, что все на самом деле будет так, а не иначе, мной овладевает горестное чувство и меня одолевает отчаяние.

Мне сложно справляться с этими думами и еще сложнее жить с мыслью о том, как много я принес раздора, горя и печали нам с тобой и нашему дому.

Если действительно будет так, я бы желал не оставаться долго в живых. Тем не менее, когда это гнетет меня сверх меры и становится слишком тяжело, спустя некоторое время приходит мысль, что, может быть, это страшный кошмарный сон и со временем мы сможем лучше понять его и разобраться в нем. Но разве это не реальность, и не должна ли она со временем становиться лучше, а не хуже? Без сомнения, вера в перемены к лучшему покажется многим глупостью и суеверием. Иногда зимой бывает такая лютая стужа, что думаешь: «Уже слишком холодно, какая разница, придет ли лето, плохое побеждает хорошее». Но нравится нам или нет, рано или поздно морозы заканчиваются, и одним прекрасным утром ветер меняется и начинается капель. Сравнивая естественное состояние природы с нашим расположением духа и нашими переменчивыми, как погода, обстоятельствами, я все же надеюсь, что они еще могут измениться к лучшему.