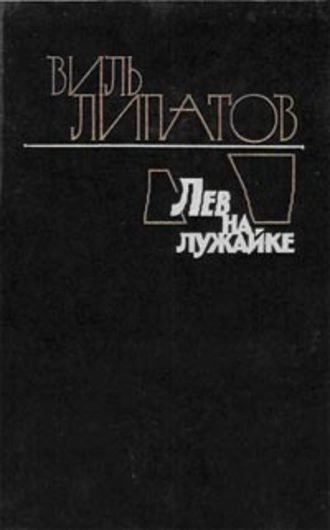

Виль Владимирович Липатов

Лев на лужайке

Мы идем на планерку. Садимся по рангу. Иван Иванович в центре, слева – Коростылев, справа – Ваганов. У меня сегодня нет ни одной мудрой мысли, выступать не буду. Иван Иванович недовольно кашляет и хрипло говорит:

– Вы думаете, в руках у меня пропагандистская статья? Это писанина для «Мурзилки»…

Все остальное известно. Сейчас он минут на пятнадцать займет нас рассказом, как он готовился к докладу в юбилейный День Победы. Мы это выучили назубок и начинаем заниматься своими делами: дочитывать материал, рисовать в блокноте чертиков, дремать. Я тоже занят: разглядываю люстру и стараюсь вспомнить, сколько было планерок, когда мы не слышали о подготовке к докладу. Пожалуй, через три раза на четвертый… Я лет двадцать, наверное, не доживу до тех времен, когда можно будет рассказывать на планерке все, что захочется… Коллектив в редакции сплоченный, подхалимаж не в фаворе, и все слушают редактора с нескрываемой скукой. Есть и бойцы – те демонстративно зевают и переговариваются. Через десять минут после повествования о докладе планерка кончается – народ в «Заре» нетерпеливый. Это поставить в номер. Это не ставить! Привет!

Беда в том, что Ивана Ивановича любят. Он добрый и отзывчивый. С ним легко работать, интересно разговаривать, коли речь не идет о подготовке к докладу. Он так много знает, что диву даешься. Он осторожен, но не труслив, иногда умеет предвидеть. Он хороший редактор, но он стар, и это отражается в тысяче мелочей, в каких – и объяснить-то невозможно. Стар, и все.

Когда мы теснимся в дверях зала, Иван Иванович жестом приглашает меня остаться. Вот еще одна его странность: не терпит собственный кабинет, любит ходить по отделам, просто гулять по коридору. Если ему срочно звонят, помощники и секретари Ивана Ивановича обшаривают всю редакцию и не всегда находят – кто догадается, что редактор сидит в машбюро! Мы занимаем прежние места за столом президиума. Он строго и деловито осматривает меня, но говорит неожиданное:

– Молодец! Хорошо выглядишь!

Сам он выглядит плохо: мешки под глазами, одышка, синюшность кожи, но глаза бойко поблескивают. Он говорит:

– Слушай, а не ждут ли тебя в Комсомольске-на-Амуре? Связь времен, связь поколений. А? Выпишем командировочку? А?!

Это надо было сделать год-два назад, материал так и просился на полосу. Две газеты сделали то, что сейчас мне предлагал Иван Иванович, но сделали плохо, по-школярски, в духе тридцатых годов. Выдать полосу лучше их – раз плюнуть… Глаза Ивана Ивановича продолжают светиться елочными звездами, он ждет от меня бурного одобрения, и я подыгрываю старику, которого за что-то почитаю.

– Прекрасно! – говорю я. – Мне нужен пустяк – газеты тридцатых годов.

Иван Иванович смеется так, точно выиграл у меня в преферанс пятьсот вистов. Он говорит:

– Лежат, голубчики, у меня на столике, тебя дожидаясь. – Ребенок, ей-богу! Как это всегда бывает, с бухты-барахты в голосе его вдруг звучит металл: – Это должен быть не осенний теплый дождичек, а гроза. – Он откровенно счастлив. – Лежат, голубчики, у меня на столике!

II

Я и предполагать не мог, что полосу «Вечно молоды» прочтут наверху и скажут: «Хорошо!», а Иван Иванович приплетется ко мне в кабинет и облобызается со мной. Я надеюсь, что читатели исповеди-исследования – одновременно читатели и подписчики «Зари», и не сомневаюсь поэтому, что они помнят полосу «Вечно молоды». Маленький шедевр, хоть казните меня за хвастовство! Полоса незатейлива, проста, как морковка, но все было подлинным. Меня, знаете ли, премировали – сто рублей. Мне позвонил один крайне значительный человек, он поздравил и простецки пригласил забегать, когда буду в доме на Старой площади. Я спросил:

– Это обязательно?

Он развеселился и сказал, что вот теперь – после нахального вопроса зазнайки – обязательно, и он мне покажет кузькину мать. Мы положили трубки с хохотом. Все было отлично до семи часов вечера, пока не пришло известие, что Костя, мой бедный сын Костя, смотался в неизвестном направлении. Записка меня ошеломила: «Я не был и не буду мещанином». Это не могло относиться ни ко мне, ни к матери, ни к деду, ни к бабушке… Он совершил преступление, расколотил молотком пианино и сжег все ноты, кроме одного листа: «Главное, ребята, сердцем не стареть…» Поразмыслив, я приказал своим не искать Костю. Я сел в кабинете – теперь у меня был домашний кабинет – и стал раскладывать пасьянс «Наполеон» – ничегошеньки не сходилось, и я в последний и окончательный раз решил Костю не разыскивать и домой не заманивать. А вот кроссворд в «Вечерке» я отгадал от начала до конца.

– Эрудит, твою мать! – зло сказал я, после чего лег и мгновенно уснул. Уверен на сто процентов, что ко мне никто не заходил.

Снились мне Коростылев и отцовские оранжевые «Жигули». Это я обнаружил в четыре часа ночи, проснувшись счастливым и бодрым, как школьник в первый день каникул. Я принял душ, сел за стол и до прихода машины в девять тридцать написал передовую. Что хотите со мной делайте, но на работу я прибыл счастливым – передовая удалась…

День обещал быть хорошим – первой сквозь стеклянные двери прошла женщина…

Часов через пять узналось, что потерялась моя жена Вера, я помчался домой, были подняты все силы, чтобы найти ее, и я – это, к сожалению, объяснимо – представлял ее не случайной жертвой города, а добровольной. Когда поиски были в разгаре, Вера пришла вместе с Костей, спокойным и прилично одетым: на нем был новый костюм. Усталая Вера сказала:

– Он сам тебе все расскажет, а я должна проспать сутки.

Косте шел тогда шестнадцатый год, походил он лицом на мать, фигурой на меня, а манерами на бабушку – этакая вдумчивая медленность. В нем не было ни грамма суетности, которая все-таки есть в каждом из нас. Он захотел разговаривать со мной почему-то в моем кабинете, а не в своей комнате. Позже я понял причину. Он любил меня и думал, что в кабинете ему будет легче скрывать любовь. Он шел первым, я позади, поражаясь, что он в пятнадцать лет был на полголовы выше меня, и в каждом его движении чувствовалась зрелая основательность.

Он сел, скромный и спокойный, значительный и сильный. Было понятно, что он первым разговор не начнет, а мне что делать? Спросить: «Ну, как дела, сын?» или: «Как ты смел, как ты…?» Смешно! Эх, если бы он знал, какой его отец был в пятнадцать лет! Я походил на бочку с порохом, которая должна вот-вот взорваться! И все-таки я нашел, с чего начать.

– Костюмчик клевый, Костя. Где дают?

Он принял мой тон.

– Хошь достану?

– А мой размер ты знаешь?

Костя засмеялся:

– А ты, папа, безразмерный.

Вот так. Спокойный, скромный и – любящий, поверьте мне, чувствующий ко мне родство, уверенный в ответной любви. Ни разу в жизни я его не ударил, даже не закричал как следует. Воспитывала Костю мать, а я трудился, трудился и трудился, чтобы Константин Ваганов ни в чем не нуждался, носил самые «фирменные» джинсы и куртки на ста замках-молниях, чтобы, наконец, называя свою фамилию, сын мог произносить ее громко, если ему это понадобится. Я сказал:

– Ну ладно, ты меня оскорбил, сделал мне больно, и я, наверное, имею право тебя спросить: за что ты меня презираешь?

Он ответил:

– Папа, я тебя не презираю, а жалею за то, что сам не умеешь жить и другим мешаешь…

– Факты, Костя, факты!

Он по-мальчишески тяжело вздохнул:

– Эх, папа, если бы были факты! Но я чувствовал, что мы живем неладно. – Он вдруг жалко улыбнулся. – Ты всегда был справедлив ко мне, я у тебя учился мужеству, трудолюбию. Я во многом завидую тебе – например, твоему чувству юмора. Оно тебя так украшает… – Он обнял меня, «пободался», как мы называли это с ним раньше, а сказал, в сущности, страшное: «Ты сам не живешь и другим не даешь жить…»

– Костя, послушай, Костя, тебе пятнадцать лет, а ты говоришь как тридцатилетний. Может быть, ты знаешь, как надо нам жить?

– Если бы я знал, я не ушел бы из дома. По-моему, нам надо всем посоветоваться с бабушкой. Сесть как-нибудь и попросить: «Бабуль, научи нас жить!..» Кажется, я нашел сравнение: ты похож на жреца, служащего самому жестокому божеству… – И опять пободался со мной. – Вот ты какой престрашный, папуль! У! И никто лучше меня не знает, какой ты умный. Если мама учила меня быть добрым и держать вилку в левой руке, то ты научил меня думать и говорить… Поэтому я и ушел из дома.

Все мне было ясно, кроме одной детали. Я спросил:

– Может быть, ты все же знаешь, как надо жить?

Он приподнял меня, посадил на письменный стол, приговаривая:

– Вот какие мы хорошие, вот какие мы послушные, вот какие мы умные… Но не знаем, как жить! – Он забавно вытаращил свои восточные глаза. – Между прочим, школу мы закончим – это вас пусть не беспокоит!

– Значит, не вернешься домой?

– Да, папа!

Мне надо было выяснить еще один вопрос:

– Скажи, Костя, я давлю на окружающих?

– Па-па! «Давлю»! Ты соковыжималка, а не человек. Как только ты появляешься в комнате, в пианино сама собой звучит басовая струна… Мама мне всю жизнь объясняла, что это от твоей сосредоточенности. Фигушки! Ты напрасно стараешься казаться не тем, кто есть!

– Это мне надо объяснить, Костя!

– Пожалуйста. Тебе хочется играть в лапту, а ты вместо игры в лапту играешь во взрослые солдатики… Врать не буду: это не моя мысль и не моя фраза. Так сказал о тебе однажды здорово пьяный дядя Боря.

Я поднялся, я сказал:

– Правильно, живи отдельно… А теперь пошли в кухню. Может, нашакалим пельмени.

– А зачем шакалить? Я знаю, где лежат пельмени…

Этот щенок знал даже, где лежат черный перец и бутылочка с уксусом. Потом он объявил, что научит меня есть пельмени в майонезе – пальчики оближешь! Вообще у газовой плиты он себя чувствовал как за школьной партой. Он нацепил материнский фартук с цыплятами и сделался смешным до чрезвычайности. Я отсмеялся и сказал:

– Н-да! Сфера обслуживания занимает все большие интеллекты…

В это время в кухню вошла Вера, абсолютно спокойная и предельно устроенная. Лицо у нее было помято, она зевала, и у меня, выражаясь по-сибирски, «захолонуло в сердце». Что с Верой? Она приняла новый образ жизни сына или уже договорилась с ним о возвращении? Она сказала:

– Нужно положить в воду лавровый лист…

– Маман, протрите глазки. Там бушель лаврового листа,

Был ужин, был какой-то смешной разговор по поводу Валюшки, вернувшейся из школы то ли без передника, то ли без пальто. При виде Кости она показала ему язык и сказала:

– Блаженненький дурачок!

Я так и не узнал в тот день, что Костя, скрыв возраст, уже работает грузчиком в мебельном магазине, зарабатывает в среднем не меньше меня, живет на квартире интеллигентной бабули и собирается учиться на вечернем…

III

Никита Ваганов не мог без дрожи в руках видеть Коростылева – потому и прятал их в карманы; таким образом, за все тысячу и одну ночь в ожидании желанного финала он ни разу не обменялся с Коростылевым рукопожатием, чего первый заместитель редактора так и не заметил. Знал Коростылев все и – еще немножко! И, как ни странно, при всех этих достоинствах и преимуществах был и оставался на диво провинциальным. Это было видно по костюму, по манере ходить не по центру коридора, а по стенке. Наконец, никакая высшая и сверхвысшая школа не могла выбить из Андрея Коростылева грамотную речь: он употреблял такие словечки, что «ложить» казалось баловством, и слова-словечки отнюдь не были блестками забытой русской речи: такую жирную печать оставили детство, юность и отрочество Андрея Коростылева в провинциальном городе средней полосы России.

Не прошло и месяца, когда самые толковые журналисты «Зари» поняли, что и свою газету, то бишь «Зарю», первый заместитель хочет видеть провинциальной – край занавеса чуть-чуть приподнялся еще на первой беседе, которую Андрей Витальевич устроил в своем кабинете. Поначалу дело шло сверхнормально, так как первый заместитель коротко и точно определил международное положение: здорово чувствовалась Академия общественных наук, но речь была живой, образной; глухой провинциальщиной повеяло в то мгновение, когда речь пошла об освещении партийной жизни. Он, как прикованный цепью Прометей, все ходил вокруг да около действенности партийных собраний и проверки решений партийных собраний; когда же это кончилось, он вдруг сделался еще серьезнее, чем был, и безо всякой нужды заговорил о клубах и о клубной работе. Ох, эти клубы! Читатель, я думаю, помнит о клубной «мании» Коростылева…

На первой беседе он заливался тетеревом не меньше часа, открывая нам бесценные кладовые, упрятанные за знаменитое: «Клуб на замке!» А мы, добрые и великодушные, только поддакивали, не чуя еще опытными носами, какая идея или часть идеи кроется за клубными «песнопениями»…

* * *

Я уморил вас, вы готовы бросить рукопись и бросили бы ее, если бы вас не интересовал больной для вас вопрос: как будет умирать Никита Ваганов? Счастливыми дураками миллионной степени были бы вы, мои читатели, если бы, ложась спать, не думали, что вот прожит еще один день, вот он прошел, больше не вернется, и легкая грусть на мгновение не охватила бы вас, дай вам судьба долгой жизни и легких болезней!… На смертном одре я вспомню, что первым нащупал «клубную болезнь» у Андрея Витальевича Коростылева, нащупав же ее как серьезную слабинку, довел до абсурда и вышиб из боевого седла такого цепкого всадника…

Однако, прежде чем рассказать об этом, нельзя не вспомнить, как на закрытом партийном собрании чуть-чуть не втоптали в грязь самого Никиту Ваганова. Они, втаптывающие, были, наверное, сто крат правы, но ведь втаптывали! До этого партийного собрания Никита Ваганов был мягче и добрее, умел ласково шутить, хорошо улыбаться, а главное – был самим собой. Сто сорок минут закрытого партийного собрания пусть не совсем переделали меня, но на мир я стал глядеть по-другому. Это катастрофа, что партийное собрание сделало меня злым и беспощадным на подобного рода собраниях, мало того, как это часто бывает, я пошел дальше учителей. А это надо уметь – пойти дальше зверствующих Василия Леванова и Виктории Бубенцовой! «Изгнать из партии! уволить! растоптать!» Вы ошибетесь, посчитав меня человеконенавистником: со мной произошло худшее – я стал подозрительным, немыслимо подозрительным, как домовая крыса… Вы, думаю, тоже знаете, какая это страшная вещь – подозрительность. Она заставляет в золоте видеть медь, а в алмазах – стекляшки; подозрительность делает красивых женщин искательницами денег, подозрительность всякого мужчину изображает с камнем за пазухой, подозрительность заставляет брать с ночной тумбочки сильное снотворное, чтобы забыться наконец, не думать о том, что значат слова Ивана Ивановича: «Во всем выглядишь молодцом! Ну хоть в редакторы толстого журнала!» – сказанные им мимоходом, ради шутки, ради любви Главного к Никите Ваганову… Подозрительность превращает масло в маргарин, небо делает блеклым, а воду всегда холодной.

Я до сих пор не понимаю, до сего дня поражен тем, что человечество не поставило во главу всех своих неисчислимых пороков подозрительность, а ведь это она нажимает спусковой крючок винтовки: «А вдруг они начнут первыми?!» Поверьте: инстинкт самосохранения я сделал бы производным от подозрительности. Считайте себя Эйнштейном, если вам удастся найти социальное явление или человека, которых хоть краем ножа не полоснула подозрительность! Животные лучше нас; они не подозрительны, они просто и разумно осмотрительны, вооруженные всякий на свой лад, так сказать, локатором опасности, а человек – подозрение, в большей или меньшей мере – это уже несущественно. Итак, я подозрителен, чудовищно подозрителен и не разрешаю себе быть иным.

Но вдруг в памяти всплывает знаменитая моя зарисовка под открытым названием «Современники»:

«Константин Симонов писал так: „Есть у меня хороший друг, куда уж лучше быть, но все, бывало, недосуг мне с ним поговорить…“ В девятнадцать лет мне эти стихи нравились, ибо я, как все молодые люди, считал сдержанность признаком мужества. А вот теперь сдержанность в дружбе кажется лишней. Понимаешь, какая петрушка получается? Вот мы с тобой живем на земле в одно и то же время, мы с тобой – современники. А ты думал о том, какая это ответственная вещь – современники? Я всегда могу отыскать на этой теплой и круглой земле тебя, ты – меня. Современники! Подумай только: современники! Земля теперь – маленький дом, и скоро родятся люди, которые никогда не смогут встретить на дороге меня, а я – их. Вот какая история! Современники! Черт возьми, надо же понимать, как это ответственно! Как это здорово! Как это фатально! Мы с тобой пришли на землю в одно и то же время, мы уйдем с матушки-земли почти одновременно.,. Какое право в таком случае мы имеем быть невнимательными друг к другу? Бессмертие – умение оставить часть себя людям, а мы к современникам иногда повертываемся спиной. Плохо, если человек, живущий для будущего, не понимает, что будущее начинается с сегодняшнего рукопожатия. Современники должны носиться друг с другом, скучать друг без друга, помогать друг другу. Человек конечен, посмертная слава – вещь заманчивая, но современники-то – это ведь мы с тобой. Не можем поэтому мы друг друга дружбой обделять, не имеем права на сдержанность. Да, да и еще раз да! Если я сегодня не посижу с тобой вечерок, если я тебе все хорошие слова, которых ты достоин, не скажу, то через… надцать лет будет поздно. Современники!.. Ты сейчас хорошо улыбаешься, дружище, ты трогательно улыбаешься. Спасибо тебе за это, так как второго такого вечера в нашей жизни, может быть, и не выдастся. Смотри, какая, брат, лунища на небе, гляди, какие тени лежат на земле от тополей, послушай, как поет твоя соседка Роза Петровна: „Вальс устарел, говорит кое-кто, смеясь…“ Кроме нас, Розу Петровну никто услышать не может, через двадцать лет – ей, кажется, под шестьдесят – через двадцать лет Роза Петровна уже не будет петь о вальсе, и только мы, понимаешь, только мы слышим ее голос, ибо мы – современники. Давай жить открыто, как современники, как жильцы одного большого дома, которым выезд из помещения назначен примерно на один и тот же день. И давай-ка говорить друг другу хорошее и правдивое, а то опоздаем, а то опоздаем, дружище ты мой!»

* * *

А! Вались все к чертям собачьим. «Вороватый контингент!» – так сказал я однажды о рабочих близко расположенного от города Сибирска сплавного участка, которые соревновались – кто больше и нелепее построит дом. «Подозрительный контингент» – эти существа с двумя гнущимися отростками, чтобы ходить, двумя – чтобы хватать; с головой, набитой страхом и подозрительностью, трусостью и жадностью, с двумя отверстиями, чтобы все-все видеть, и тридцатью двумя зубами, чтобы перемалывать даже баночное стекло. С другой стороны, человеческое существо рождается голым и в отличие от всего дышащего так и остается незащищенно-голым до конца жизни: может быть, от этого и идет томящая подозрительность хомо сапиенс? Подозрительность, а не лень – мать всех пороков, подозрительность, а не праздность рождает такой порок, как знаменитая обломовщина, – это ясно, как дважды два – четыре. Обломов – мудрец, если все время старался уйти в свою раковину от мира, который не обещал ему никаких благ, ничего, кроме страданий. Человек без кожи, он быстро погиб бы от подозрительности, которую гнал от себя, как черта ладаном. Умный, мягкий, добрый, нежный человек не мог пастись среди крокодилов, если каждое прикосновение себе подобного снимало бы с него очередной клок кровавой кожи. Понимая Илью Обломова, я не люблю его, но еще больше ненавижу деятельного немца за то, что похож на него… Стыдно поднять глаза!.. Исчезни окружение сделайся пустынной планета, Илья Ильич, так и не заметив этого умер бы спокойной голодной смертью.. И позже немца! Почему? Этого я и сам себе объяснить не могу! Наверное, тот отравился бы мхами и лишайниками, пытаясь сделать их съедобными…

Помните: царствовать можно только над пустыней! Великим из великих был Обломов, владея пустыней своего одиночества среди живых; все его несчастья начинались, как только он высовывал нос из-за тяжелого занавеса… Что они творили, эти существа с четырьмя отростками и шаром наверху, покрытым ненужной растительностью! Боясь одиночества почти так же, как смерти, они бог знает что творили!..

Вы еще не знаете, что в один из весенних вечеров, когда пылили тополя, за чтением очередного номера «Иностранной литературы» странной смертью умрет моя мать: она закроет лицо развернутым журналом, уснет и не проснется. Здоровые сердце, легкие, желудок, ни морщинки страдания на мертвом лице – все это поставит в тупик широколобых профессоров. Вскрытие тоже ничего не покажет. Наверное, был прав отец, когда, по-женски рыдая, выкрикивал: «Ей было скучно! Ей было скучно! Ей было скучно! Я так и не вывез ее на природу на собственном автомобиле!» Дашка ухаживала за отцом, как за малым ребенком; он враз постарел и скукожился, в черном костюме походил на отощавшего муравья.

Мне не довелось похоронить мать, редакция тогда загнала меня на атомный ледокол уникальной конструкции…

* * *

Старик каюр, что когда-то в сибирские времена вез меня по Нижней Лене, вынимая из силков зайца, легонько протыкал ему концом острия ножа ноздрю, заяц дергался и умирал, а старик говорил всегда одно и то же: «Пошел родной мать искать, но не найдет». – «Почему не найдет, дядя Иван?» – «Потому что там – все мать, все отец, все брат, все сестра, все сын, все дочь! – И, поглядев на низкое тусклое солнце, показал ряд огромных желтых зубов: – Этот заяц сильно довольный будет: его голодные люди съедят, силы себе шибко прибавив, большого зверя убьют – значит, заяц самый сильный…» Убив с первого выстрела пулей-жаканом вожака волчьей стаи, старик, танцуя, приседая и прищелкивая языком, пел: «Хороший был заяц, ах, какой хороший: сразу вожаку в лоб попал!»

А старик каюр, дядя Ваня «с огнем на языке», все вез и вез меня на своих олешках, прославляя теперь в песне волка-вожака, которым насытилась вся стая: «Зубы у тебя острые, а сердце большое, загривок у тебя страа-а-а-а-шный, а мясо жесткое и невкусное, но твоя стая не умрет от голода…» Старика каюра звали дядей Ваней «с огнем на языке» потому, что умел, сделав язык лопаточкой, налить немного спирту и поджечь его… Мне было, кажется, двадцать пять, когда каюр меня вез по торосистой Лене, но я – будьте вы прокляты, предчувствия! – не боялся смерти, пока о ней пел или говорил дядя Ваня «с огнем на языке». В двадцать пять лет о смерти уже думается реже, чем в пятнадцать, когда ночами при мысли о неминуемой смерти от страха прерывается дыхание; в двадцать пять уже подумывается о том, что смерть где-то там, далеко-далеко, где не существует отсчета времени; в двадцать пять смерть скорее символ, чем реальность, и думы о ней можно прогнать чрезвычайно легко, например, увидеть за окном красивую девушку или вспомнить очередной анекдот. И все-таки я – трижды будьте вы прокляты, предчувствия, – и в свои двадцать пять слишком часто думал о смерти, чтобы с жадностью не учиться отношению к костлявой у дяди Вани «с огнем на языке». Мир, как разверстые и вечно жующие челюсти, показала мне еще школа на уроках биологии, наблюдения над жизнью леса подтверждали пессимизм преподавателей, но главную роль здесь все-таки сыграли зайцы, волки, песни и рассказы моего каюра дяди Вани… Мы лежали под открытым небом на теплых углях, мы смотрели неотрывно на близкие по-северному звезды, когда одна из них покатилась, вспыхнула и погасла, оставляя видный дымный шлейф. Дядя Ваня минут через пять молчания сказал:

– Еще одна люди стала лошадью! – И завистливо вздохнул. – Трава там больно густой и вкусный, всегда тепло…

Я уже знал, что в стране оленей и ездовых собак, именно в племени каюров, лошадь считалась если не священным животным, то уж по крайней мере – счастливицей. Может быть, еще не утратили воспоминаний о хрипящих, с оскаленными зубами лошадях татаромонголов? Кто знает, если дядя Ваня радовался за «один люди, что стала лошадью», и за зайца, съеденного хорошими людьми…

* * *

– Ей было скучно, ей было невыносимо скучно со мной! – рыдал отец, держась обеими руками за грудь. – Это я заставил ее уснуть, это я, это я…

Я думал, что мама не могла не проснуться перед смертью, но пробуждение было, видимо, таким коротким, что лицо хранило обычное выражение созерцательности, но о чем или о ком подумала мама, когда на мгновение проснулась и почувствовала, что умирает, – это случается с каждым, кто отправляется бродить по райским Елисейским полям. Неужели за эти мгновения перед ней, как пишут повсюду, пестрой лентой промелькнула вся жизнь? Не верю этому, не могу поверить, никогда не поверю, если не испытаю на самом себе…