Игорь Владимирович Бабкин

Калейдоскоп городов

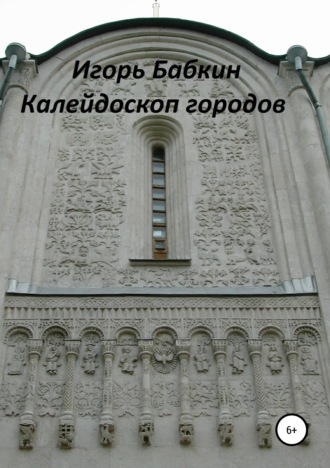

Кидекша, первое упоминание о которой относится к 1015 г., знаменита княжеским двором Юрия Долгорукого, центром которого была построенная в 1152 г. церковь Бориса и Глеба. Белокаменная церковь позже перестраивалась, ее четверик, завершавшийся полукруглыми закомарами, был затем перекрыт четырехскатной крышей, лопатки достроены, крыльцо также покрыто новой крышей. Но даже несмотря на эти переделки церковь поражает своим законченным гармоничным обликом.

Гусь-Хрустальный. Город на реке Гусь был основан в 1756 г. заводчиком Акимом Мальцовым. Первым зданием был небольшой стекольный цех, вокруг которого вырос завод по производству хрусталя, давший вторую половину названия города.

Главным памятником Гуся является бывший католический Георгиевский собор, возведенный в начале 20 в. по проекту архитектора Бенуа, где сейчас размещается музей хрусталя. Двухэтажное кирпичное здание, построенное в эклектичном стиле, являет снаружи красно-белую, а изнутри черно-белую цветовую гамму. С северной и южной стороны расположены две арки входов, украшенные «шишечками», увенчанные высокими крышами и декорированные мозаикой. Внутри 10 черных колонн с восемью золотыми панно каждая, делят зал на 3 нефа. Восточную стену центрального нефа украшает большая мозаика с изображением Страшного суда работы Васнецова. В музее представлены изделия из стекла со времен основания города до наших дней.

В городе также сохранились заводские постройки и дома рабочих, возведенные в 19 – начале 20 веке, что является довольно редким для подобной гражданской архитектуры.

Гороховец. Гороховец, «город за холмами», основан на холмистой равнине на высоком берегу Клязьмы при Андрее Боголюбском. Холмы служили естественным укреплением Гороховца, защищавшего восточные рубежи Владимиро-Суздальского княжества, к ним добавились еще и сооруженные земляные валы. Город впервые упоминается в летописи в 1239 г, когда он был сожжен татарами, сохранились лишь валы, дошедшие до наших дней. В 15 в. Гороховец присоединяется к Московскому княжеству и подвергается набегу крымских татар. По легенде, захватчики увидели в лучах заходящего солнца огромного воина с мечом, испугались и отступили. С 17 в. город становится купеческим центром, он ведет торговлю по Клязьме, Оке и Волге. Здесь строятся купеческие дома, многие из которых дошли до наших дней благодаря слабому развитию промышленности, позволившему городу сохранить свою патриархальность. Сохранившиеся одноэтажные и двухэтажные дома, построенные в 18-19 в.в. богатыми купцами, украшены резными наличниками, деревянными резными воротами, парадными крыльцами, и придают Гороховцу неповторимый романтический колорит тихого провинциального русского города.

Церкви Гороховца отличаются открытыми высокими крыльцами, килевидными завершениями фасадов, их углы подчеркнуты пилястрами, резные наличники окон украшает сложный декор. При въезде в город в конце 17 в. построены пятиглавая Казанская церковь и Знаменский монастырь.

В центре Гороховца возвышаются Благовещенский собор и Ивано-Предтеченская церковь 18 в., соседствующие с Сретенским монастырем с пятиглавым собором, восьмигранной колокольней и Сретенской церковью 17 в. Никольский монастырь с собором и трапезной с церковью 17 в. построен на Никольской горе на месте древнего кремля.

Особый интерес в Гороховце представляют памятники гражданской архитектуры, одним из ярчайших представителей которых является дом Ершова 17 в. Трехэтажный каменный дом, осененный высокой крышей, построен в форме буквы «Г». Марш поднимающейся вдоль фасада лестницы ведет к входу на второй этаж, окна которого украшены наличниками с треугольными и круглыми сандриками, фланкированными полуколоннами. Второй этаж являлся парадным, поэтому хозяева и их гости должны были сразу попадать туда, минуя служебные помещения первого этажа.

Тверь. Один из старейших городов России раскинулся на берегах Волги у впадения в нее рек Тьмаки и Тверцы. Градообразующей стрелкой стало слияние Волги и Тьмаки. Первое упоминание о поселении на мысу относится к 10 в. В 1182 г. князь Всеволод III построил здесь кремль для охраны торговых путей из Новгорода и Торжка. В 1247 г. город был выделен в удел Александру Невскому и стал центром Великого княжества Тверского. Между 1252 и 1255 годами Тверь перешла к Ярославу Ярославовичу, который вместе со своим братом Александром Невским положил начало восстановлению политического единства Руси и основал княжескую династию. Наплыв населения из областей, захваченных монголо-татарами на протяжении 14-15 в.в. привел к тому, что Тверь стала соперничать с Москвой за лидерство в объединении русских земель. При Михаиле Тверском княжество стало одним из сильнейших на Руси. Князь получил от монголов ярлык на Великое княжение и пытался объединить другие княжества в борьбе с захватчиками, но был убит в Орде.

При княжении Михаила, в 1271 г., в Твери была основана епархия, город установил связи с Византией. В средние века Тверь была одним из главных центров ремесленного производства и международной торговли Руси, славилась искусными строителями, оружейниками, живописцами, здесь велось активное каменное строительство. Показателем широты внешнеторговых связей Тверского княжества явилось знаменитое путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию в 1466-1472 годах, описанное им в книге «Хождение за три моря». В 1485 г. Тверское княжество вошло в состав Московского государства. В 1569 г., во время похода на Новгород, опричники Ивана Грозного разгромили Тверь. Город был сильно разрушен, уцелела лишь белокаменная церковь Троицы.

В начале XVII в. Тверь несколько раз подвергалась нападениям польско-литовской шляхты и разорялась. При Петре I были обновлены городские укрепления. В 1763 и 1777 г.г. город постигли опустошительные пожары, и Екатерина II направила группу архитекторов во главе с главным московским архитектором П.Р.Никитиным для восстановления Твери. Лучшие зодчие России, А.В.Квасов и М.Ф.Казаков, разработали план застройки города. Тверская планировка считалась вершиной в развитии архитектурной композиции трехлучья: расходясь тремя лучами от центра, улицы застраивались классицистическими домами, придавая городу облик маленького Петербурга. И по сей день одной из главных архитектурных достопримечательностей Твери является Путевой дворец императрицы Екатерины II, который представляет собой характерный образец русской архитектуры середины XVIII в. В 1809 г. Тверь становится резиденцией герцога Ольденбургского, женатого на сестре Александра I Екатерине Павловне. При ней городе в разные годы бывали В.Боровиковский, Ф.Глинка, Н.Гнедич, Г.Державин, И.Дмитриев, В.Жуковский, Н.Карамзин, О.Кипренский, в губернском магистрате служил канцеляристом будущий баснописец И.Крылов, вице-губернатором служил М.Салтыков-Щедрин. В 1818 г. в Твери гостил прусский король Фридрих Вильгельм III.

Тверской путевой дворец построен Казаковым недалеко от впадения Тьмаки в Волгу на месте сгоревшего тверского кремля. До 1917 г. Дворец находился в ведении Императорского двора, активно использовался царской фамилией на протяжении многих десятилетий. В нем останавливались и жили в разное время все русские цари, начиная с Екатерины II и до Николая II. С Твери и посещения тверского дворца начинались путешествия русских царевичей по России, входившие в систему их обучения управлению государством.

Фасад величественного двухэтажного барочного дворца, центральный павильон которого фланкируют два симметричных флигеля, обращен на парадный двор. Центр двухэтажного с третьим полуэтажом фасада открывается полуциркульными окнами, чередующимися в первом ярусе ритмично поставленными рустованными пилястрами, продолжающимися вверх каннелированными ионическими пилястрами, охватывающими второй и третий этаж. Окна, декорированные филенчатыми лопатками, увенчаны фронтонами с гирляндами. Фасад венчает лепной картуш с вазонами. Флигели, фасады которых подчеркнуты треугольными портиками на сдвоенных дорических колоннах, покоящихся на высоких рустованных цоколях, замыкаются двумя квадратными павильонами, увенчанными куполами со шпилями. Три одинаковых двухъярусных фасада каждого павильона венчаются полукруглыми фронтонами с овальными слуховыми окнами в центре. Нижний ярус павильонов рустован, а верхний разомкнут двумя полукруглыми окнами с гирляндами вверху под небольшими треугольными фронтонами. Сегодня здесь расположены выставочные залы и фонды Областной картинной галереи.

От древнего кремля ничего не осталось, валы заровняли при Екатерине II, кафедральный Спасо-Преображенский собор был взорван в 1935 году.

За рекой Тьмакой, в Затьмачье, сохранилась древняя церковь Белая Троица, построенная в 1564 г. Четверик ее основного объема увенчан пятью вытянутыми куполами на высоких барабанах, а над тремя алтарными апсидами возвышаются еще два купола поменьше. К четверику пристроена крытая галерея с фланкированными пилястрами окнами, завершенная филенчатым карнизом, над ней вздымается двухъярусная барочная колокольня.

Центральная улица Твери, которая сейчас называется Советская, проложена параллельно берегу Волги и пересекает три круглые площади – Пушкина, Советскую и Ленина. От Советской площади лучами расходятся еще две улицы, задавая необычную трехлучевую планировку города. На площади Пушкина расположен большой двухэтажный дом Салтыкова-Щедрина, второй этаж которого прорезан полукруглыми окнами.

Советскую площадь полукольцом охватывают два больших похожих салатовых здания, одно из которых, бывший Дворянский дом, построено в 1766-70 г.г. в стиле барокко и напоминает Дом Союзов в Москве. Два нижних этажа покрыты рустовкой, а верхний, парадный этаж, ритмично членят полукруглые окна, разделенные коринфскими пилястрами. Сглаженный угол здания, обращенный на Советскую улицу, увенчан башенкой с люкарнами и куполом с фонариком.

На соседней площади Ленина, бывшей Полуциркульной, в 1841 г. построено двухэтажное здание Дворянского собрания, ныне занятое гордумой. Центр рустованного внизу фасада, опоясывающего площадь, выделен высокими прямоугольными окнами с богатыми лепными фронтонами, разделенными пилястрами, и увенчан лепным картушем. Дальше улица застроена трехэтажными классицистическими особнячками с рустованными цокольными этажами и большими прямоугольными окнами, декорированными пилястрами и полуколоннами и увенчанными лепными ажурными фронтонами, напоминающими застройку старинного Петербурга. Здесь расположен драматический театр с величественным шестиколонным портиком, треугольный фронтон которого украшен лепным декором. По соседству с ним возвышается Вознесенский собор, построенный в классическом стиле и увенчанный приземистым куполом на мощном барабане. Портал входа обрамлен портиком с шестью мощными дорическими колоннами на высоких базах, над которым доминирует отдельно стоящая трехъярусная колокольня.

К югу от Твери находится бывший Оршин монастырь (основан в XIV в.) с Вознесенским собором (середина XVI в.).

Полоцк. Один из древнейших городов Киевской Руси, ныне находящийся на территории Белоруссии, первое упоминание о котором относится к 862 г., был столицей Полоцкого княжества. В конце 14 в. княжество потеряло самостоятельность и вошло в состав Великого княжества Литовского. В конце 15 в. город получил Магдебургское право, т.е. стал полноценным городом по европейским меркам. Дважды Полоцк ненадолго входил в состав Русского государства, пока при Екатерине II, после двух разделов Польши, не стал уездным городом вначале Псковской, а затем Белорусской губернии, в составе которой и дошел до наших дней.

Бывший православный Софийский собор, основанный в 12 веке, в 18 веке был перестроен в католический костел в стиле барокко с обилием лепного декора. По сторонам фасада выросли две башни, сжимающие щипец с волнообразными краями. Углы многоярусных устремленных ввысь колоколен усилены контрфорсами. Остатки семиглавого православного собора прослеживаются в восточной части, где сохранилась шестигранная апсида под куполом. В интерьере три нефа собора, с алтарями и полукруглыми сводами, разделены аркадами. В западной части расположена паперть, отделенная от основного пространства собора колоннадой с позолоченными капителями и декоративными вазочками. Полукруглый алтарь, эдикула, фланкирован строенными колоннами, справа от него возвышается позолоченный амвон. Ниши боковых алтарей, оставшиеся от православного собора, украшены колоннами с позолотой и фресками, над алтарями в треугольнике помещено изображение глаза – божье око.

На территории Спасо-Ефросиньевского монастыря, основанного в 12 веке княжной Ефросиньей Полоцкой, возведены Спасо-Преображенский и Крестовоздвиженский соборы. При поляках монастырь был передан иезуитам, пока в 1840 г. вновь не стал православным. Спасо-Преображенский собор, первое каменное строение монастыря, возведен в 1161 г. Внешний облик его белого четверика, увенчанного луковичным куполом, благодаря позднейшим переделкам, сильно отличается от канонов древнерусского зодчества. Членящие стены полуколонны с глухими арками и треугольный фасад придают ему классицистический вид. Внутри собор не велик, но очень высок, 4 столпа, соединенные арочными перекрытиями, поддерживают свод. Справа от алтаря крутая лестница ведет вверх, где располагалась небольшая келья Ефросиньи. Стены собора расписаны фресками. В соборе хранился золоченый напрестольный крест, выполненный в 1161 г. по заказу Ефросиньи и являвшийся одним из первых известных памятников русского декоративно-прикладного искусства, который не дошел до наших дней. Возведенный в 1897 г. в псевдовизантийском стиле Крестовоздвиженский собор увенчан пятью полукруглыми куполами на массивных барабанах. Центр каждого фасада выделяет треугольный портик с полуколоннами, окруженный сдвоенными полукруглыми окнами с вырезанным над ними крестом.

Ростов Великий. Первое упоминание о городе относится к 862 г. В 10 в. он одним из первых на Руси принял христианство и до начала 13 в. длился его расцвет. Ростов был столицей Ростово-Суздальского княжества. В 1238 г. рост города был прерван татаро-монгольским нашествием, в середине 14 в. Ростов вошел в состав Московского княжества. В 1608 г. слабо укрепленный к тому времени город был захвачен поляками и сильно разрушен. В середине 17 в. Ростов получает новый импульс развития, здесь образуется митрополичья кафедра и патриарх Никон возводит на нее своего единомышленника, амбициозного Иону Сысоевича, который делает Ростов необыкновенным по красоте городом, строя новый кремль – митрополичьи хоромы, окруженные крепостной стеной и кольцом земляных валов. Однако вскоре кафедра была упразднена и город окончательно приходит в упадок.

На Соборной площади возведен Успенский собор со звонницей, невысокая внутренняя стена со Святыми воротами отделяет ее от комплекса жилых покоев митрополита. Стены пятикупольного Успенского собора, члененные широкими лопатками с капителями на прясла, прорезанные высокими узкими окнами и завершающиеся килевидными закомарами, опоясаны аркатурным поясом. Барабаны куполов с узкими окнами также украшены аркатурными поясами. К собору пристроена двухъярусная звонница с тремя арками звона наверху и тремя куполами над ними.

Митрополичий двор окружен высокой оштукатуренной кирпичной стеной, особую известность ему принес фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который снимался здесь. По верху стен проходит крытая тесовой крышей обходная галерея, скрытая за бойницами-машикулями. Круглые башни с бойницами увенчаны луковичными крышами с вытянутыми шпилями. Вход в кремль лежит через фланкированные двумя башнями ворота с надвратной пятикупольной церковью Иоанна Богослова, окна которой обрамлены ажурными наличниками с полуколоннами.

Справа от входа возведен комплекс кирпичных, покрытых белой штукатуркой Государских хором «Красная палата», предназначенных для приезжающего в город царя и столовая «Белая палата». Трехэтажные хоромы, построенные «глаголем», с прямоугольными окнами, обрамленными сандриками в виде трех островерхих лепестков, украшают два высоких крыльца под шатровыми крышами, марш лестницы от которых ведет на второй этаж. В интерьерах Белой палаты привлекает внимание большой одностолпный зал, своды которого опираются на центральный несущий пилон.

Трехэтажный жилой дом митрополита с обрамленными белыми наличниками окнами, фланкированными пилястрами во всю высоту стен, соседствует с высокой террасой, проходящей на уровне второго этажа, куда снизу ведет двухмаршевая лестница. На террасу обращен фасад домовой патриаршей церкви Спаса на погребах, основанием которой служит длинный одноэтажный подклет, в погребах которого хранились съестные припасы. Стены одноглавой кирпичной церкви с трехчастным делением стен пилястрами завершаются полукруглыми по краям и килевидными в центре арками, увенчанными треугольным фронтоном, и опоясаны поясом ажурных килевидных слепых арок. Цилиндрический барабан купола покоится на четверике, завершенном поясом треугольных кокошников. В интерьере церкви небольшой объем разделен алтарной преградой на 2 части, алтарная часть находится на возвышении под расписным балдахином, к которому ведут несколько ступенек. Балдахин устроен так, что росписи алтарной стенки видны только тем, кто поднялся под балдахин, остальным видны только росписи балдахина. Противоположная западная стена украшена фреской «Страшный суд».

Святые ворота, фланкированные двумя круглыми башнями с ярусом окон, обрамленных килевидными наличниками, открываются тремя полукруглыми проездными арками с поясом полуколонн над ними. Пространство стены между увенчанными треугольными фронтонами окнами с шишечками посередине и порталами украшено квадратными филенками. Надвратная пятикупольная церковь Благовещения повторяет облик расположенной напротив церкви Иоанна Богослова.

Возведенная возле угловой башни нарядная церковь Одигитрии, составленная из двух покрытых четырехскатными крышами четвериков, сразу привлекает взор благодаря яркой росписи стен алмазным рустом с разноцветными гранями. Над центральным, более высоким четвериком, возвышается купол на тонком барабане.

За территорией Кремля, возле остатков земляного вала, находится однокупольная церковь Козьмы и Дамиана, стены которой выше карниза осеняет венец из трех раскинувшихся веером полукруглых закомар. За крепостными валами в 1566 г. по приказу Ивана Грозного построена церковь Вознесения, увенчанная барабаном со шлемовидным куполом. Небольшой внутренний объем бесстолпного храма покрыт сверху донизу фресковой росписью в желто-голубой гамме на тему жития Исидора Блаженного. К церкви примыкает колокольня в стиле классицизм, построенная в 1796 г.

Спасо-Яковлевский монастырь являет прекрасные образцы классического стиля своих соборов, центральное место в нем занимают построенные в конце 18 – начале 19 века Дмитриевский собор и Яковлевская церковь, впечатляющие своей строгой гармонией. Церкви увенчаны большим полусферическим центральным куполом, окруженным четырьмя маленькими. Стены декорируют двенадцатиколонные ионические и четырехколонные коринфские портики с люнетой посередине. Яковлевская церковь стеной примыкает к фасаду более древней церкви Зачатия Анны, построенной в 1686 г., в алтарной части которой расположены три разновеликие полукруглые апсиды.

На берегу озера Неро возвышается древний Авраамиев монастырь, основанный борцом с язычеством иноком Авраамием. По легенде, он своим посохом разрушил статую бога Велеса, пытаясь обратить местных жителей в христианство. Этот посох хранился в монастыре как реликвия, Иван Грозный брал его в поход на Казань. После победы царь вернул посох в монастырь и построил здесь пятиглавый Богоявленский собор, с тремя небольшими приделами. Строительство Никольской надвратной церкви, фланкированной двумя круглыми башнями, велось при Ионе Сысоевиче. Доминанта монастыря, высокая колокольня, построена в 19 веке.

Александров. Александрова слобода – древнее имение московских князей. Василий III в 1513 г. с помощью итальянских мастеров возвел здесь роскошный загородный дворец. Здесь любил бывать Иван Грозный, а в 1564 г., во времена опричнины, он переехал сюда из Москвы, сделав город своей столицей. Здесь он венчался со своими пятой и шестой женами – Марфой Собакиной и Василисой Милентьевой. После его смерти и конца династии Рюриковичей усадьба пришла в запустение и была передана Успенскому монастырю.

Монастырь окружен крепостной стеной, облицованной белой штукатуркой, с ярусом прямоугольных бойниц вверху, увенчанным аркатурным поясом. С внутренней стороны стен, соединяющих круглые угловые башни с полусферическими крышами со шпилями, устроены прямоугольные ступенчато сужающихся внутрь арки-печуры, служившие дополнительным укрытием для защитников крепости. Опоясанные аркатурным поясом святые ворота, составленные из трех кубических объемов, осененных маленькими куполами на тонких барабанах, открывают полукруглые арки входов.

Древнейшее сооружение монастыря, построенный в 1513 г. Троицкий собор, завершается большим куполом на мощном украшенном резным фризом барабане, к которому поднимается восьмискатная крыша. В алтарной части расположены три полукруглые апсиды, другие стороны собора опоясывает крытая галерея с декорированными треугольными разорванными фронтонами окнами, фланкированными мощными полуколоннами. В интерьере два столпа соединены арочными перекрытиями, преграда отделяет церковь от паперти. Стены расписаны фресками в голубых тонах.

Построенная в 60-е г.г. 16 в. Распятская церковь-колокольня окружена аркадой на очень высоких прямоугольных пилонах, имеющих высоту нескольких этажей.

Пятикупольная Успенская церковь была построена в 16 в. и перестроена век спустя, когда дворцовый комплекс стал монастырем. В это время была заделана внутренняя резная отделка и пристроена паперть, двухэтажное сооружение с размыкающими второй этаж высокими полукруглыми окнами. У торца церкви стоит квадратная в плане колокольня с шатровым завершением с двумя подковообразными арками галереи звона вверху, возле которой крытая лестница ведет с улицы на второй этаж. Внутри алтарная часть отделена от боковых нефов стеной с тремя полукруглыми порталами. Окна в треугольных нишах, образованных распалубками свода, были разделены филенчатыми пилястрами с фигурными капителями, поддерживавшими свод и впоследствии заложенными. Шатровый потолок алтарной части в виде сомкнутого свода укрывает возвышение – солею для иконостаса, за которым раньше в апсиде располагалась сакристия.

Покровская церковь с трапезной палатой возведена в 1570-71 г.г. Восьмигранник церкви с большими полукруглыми окнами в нишах, завершенный конической крышей с барабаном и куполом наверху предваряет двухэтажную трапезную палату с двумя рядами окон, декорированных полукруглыми фронтонами, к торцу которой пристроен восьмерик колокольни с шатровой крышей. Две лестницы ведут на второй этаж колокольни и трапезной. Вход в двухстолпный сводчатый парадный зал лежит через полукруглый портал с архивольтом в виде толстого каната, с двумя розетками по краям. Церковь была домовой для Ивана Грозного, в ее алтаре он хранил свою казну, т.к. туда имел право заходить только он. В подклете церкви находились жилые покои с низкими комнатами с лопаткообразными сводами, опирающимися на консоли на стенах с замковым камнем в виде розетки. Под палатами располагался погреб, сложенный из больших прямоугольных блоков.

Переславль-Залесский. Город на берегу Плещеева озера был основан в 1152 г. Юрием Долгоруким. Здесь правили Всеволод Большое Гнездо и его внук Александр Невский. В 1302 г. город отошел к Москве. Петр I строил здесь потешную флотилию и до сего дня стоит на берегу ботик Петра, родоначальник русского флота.

Жемчужина Переславля, его древнейшая церковь, белокаменный Спасо-Преображенский собор, был основан в 11 в. Его стены, декорированные тонкими полуколоннами, завершаются тремя полукруглыми с возвышенной центральной закомарами. По периметру стены опоясывает колончатый поясок, делящий собор на два яруса, верхний разомкнут высокими узкими окнами. Собор завершается большим куполом на мощном цилиндрическом барабане с узкими окнами, украшенном сверху аркатурным пояском.

Соседняя шатровая церковь Петра-Митрополита, построенная в 1585 г., стоит на высоком подклете и окружена открытой галереей-гульбищем. В ее облике гармонично сочетаются нижний, с небольшими полукруглыми закомарами, четверик, и покоящийся на нем восьмерик с поясом кокошников, несущий восьмигранный шатер с большим куполом на цилиндрическом барабане.

В Переславле было основано большое для такого невеликого города количество монастырей, выстроившихся по обеим сторонам центральной улицы. Древнейший из них, Успенский Горицкий монастырь, был основан в 12 в., а в 18 в. стал резиденцией митрополита. Монастырь окружен кирпичной оштукатуренной крепостной стеной с двумя рядами узких бойниц и Святыми воротами с красивой надвратной Никольской церковью, декор которой составляют угловые спаренные пузатые мощные колонны, филенки и фланкированные фигурными полуколоннами перспективные арочки, и двухъярусный восьмигранный барабан купола. Двойную арку ворот окружают четыре мощные колонны с аркатурно-колончатым пояском над ними. Пятиглавая церковь Всех Святых с трапезной, построенная в 17 в. на высоком подклете, выделяется своими нарядными окнами, обрамленными резными наличниками с треугольными фронтонами и полуколоннами.

Светло-розовый Успенский собор 18 в. радует глаз своим нарядным видом, стены его высокого четверика, завершенного пятью куполами на тонких восьмигранных барабанах, членены белыми пилястрами, фланкирующими окна в сплюснутых арках со сложными рельефными фронтонами. Боковые приделы в алтарной части завершаются восьмигранными башнями с полусферической крышей, увенчанной куполом на восьмигранном барабане.