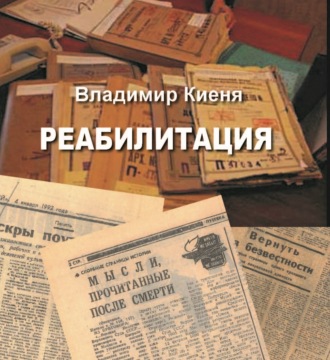

Владимир Киеня

Реабилитация

Все последующие годы Правительство пыталось компенсировать ущемленные в 30-50-е годы права граждан, предоставляя жертвам репрессий и их семьям преференции в различных сферах жизни. На сегодня, когда несправедливо и незаконно пострадавших становится все меньше и меньше, реабилитированным гражданам полагаются такие льготы: пятидесятипроцентная скидка на коммунальные платежи; бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте и раз в год бесплатное пользование железнодорожным транспортом; безвозмездное получение лекарственных препаратов по назначению врача; пятидесятипроцентная скидка на стоматологические услуги и установку протезов в государственных поликлиниках; пятидесятипроцентная скидка на покупку топлива, если жилье льготника не подключено к системе отопления; содействие при устройстве граждан в дом престарелых; небольшая ежемесячная выплата.

Как важно успевать делать добро! Важно было тогда успеть помочь в каждом конкретном случае, чтобы ушли они, безвинно пострадавшие, в мир иной без ненависти и проклятий нам, живым.

Спектакли 1937 года

Угасли искры поутру

Вот еще одна трагическая история, история короткой жизни молодых людей Татьяны Малиновской и Абрама Субботовского. Их жизни в полыхавшем над страной пламени пожара политических репрессий были не более чем две светлые искорки. Муж и жена погибли обидно молодыми еще задолго до того, как многие из нас появились на свет[16].

Информация в отношении обоих в их следственных делах бывшего Управления НКВД СССР по Свердловской области крайне скупа. Очень уж торопились те, кто сотнями и тысячами стряпал подобные «дела». Количество дел для них было важнее, чем количество жизней. К счастью, в этих двух делах сохранились фотокарточки. Жена – Татьяна Петровна Малиновская, балерина Государственной Свердловской музкомедии (так в то время назывался театр – прим. автора). На фотографии – молодое лицо красивой женщины с прямым решительным взглядом, головка на лебединой шее. Муж – Абрам Борисович Субботовский, дирижер этого же театра. Спокойный и глубокий взгляд умного человека. Чуть полноватые губы говорят о добром и отзывчивом характере. В 1937 году ей было двадцать шесть лет от роду, а ему – тридцать. Еще не закончилось утро их жизни. Детей у них не было…

А.Б. Субботовкий и Т.П. Малиновская. Фото из архива автора

Их детство и юность во многом схожи, и совпали они с большими потрясениями в Отечестве.

Отец Татьяны Петровны – Петр Иосифович Малиновский – до октябрьского переворота 1917 года был штабс-капитаном царской армии, воевал на германском фронте. В белой армии, с которой отступал до Владивостока, получил чин полковника. Эмигрировал в Китай. В Харбине работал разносчиком и расклейщиком рекламных объявлений. Типичная судьба многих русских офицеров после революции.

«Я была молодой девушкой, меня влекли приключения…», – скажет 7 октября 1937 года на допросе Татьяна Петровна. В пятнадцатилетнем возрасте в 1926 году она с подругой нелегально ушла через границу в Китай. В Харбине служила бонной (воспитательницей маленьких детей в буржуазных семьях – прим. автора), работала продавщицей в магазине. Одновременно занималась в балетной школе. Через год стала выступать в кабаре «Фантазия» и «Мулен-Руж». В 1928 году Татьяна Петровна – балерина в желдорсобе КВЖД (железнодорожном собрании – самодеятельном обществе культуры русских эмигрантов при управлении КВЖД – Китайско-Восточной железной дороги – прим. автора) в Харбине, где она познакомилась со своим будущим мужем. Некоторое время работала в частных кабаре, затем устроилась в профессиональную труппу, что дало ей возможность побывать на гастролях в Японии.

Русский Харбин конца 20-х годов. Фото из открытых источников

В 1918 году отец Абрама Борисовича (Борис Моисеевич Субботовский, владелец заводика фруктовых вод в городе Красноярске) «…в связи с началом военных действий благодаря гражданской войне…» вместе с семьей выехал в китайский город Харбин. Там Абрам Борисович так же, как и его будущая жена, рано и самостоятельно начал трудовую деятельность. Работал младшим пианистом в кино «Палас» (напомню читателям, что в то время кино было немым), пианистом в ресторане «Американский бар» и в симфоническом оркестре желдорсоба КВЖД, где в 1927 году он и познакомился с Татьяной Петровной. В 1931 году они поженились и решили возвратиться в Россию. Говорят, на Родине всегда теплее сердцу.

В 1935 году Абрам Борисович вместе с женой Татьяной Петровной, с матерью Бертой Борисовной Субботовской и с братом Львом Борисовичем Субботовским, получив официальное разрешение на въезд в СССР, приехали в Москву, а затем переехали в Ленинград. Но когда последовало приглашение из Свердловска, интересное и выгодное, раздумывать они не стали. 1935 год – год начала работы Абрама Борисовича и Татьяны Петровны в Государственной Свердловской музкомедии. Здесь у них была интересная и творческая работа. Все шло хорошо. Но в стране начала уже действовать чудовищная средневековая система. Виной многих людей тогда становился сам факт их пребывания за границей, ведь и там наши соотечественники находились под контролем сотрудников иностранного отдела Главного Управления государственной безопасности. Молодые супруги были обречены…

Театр Свердловской музкомедии начала 30-х годов. Фото из открытых источников

2 октября 1937 года их арестовали. В ордере № 30 на их арест были указаны два адреса в Свердловске: ул. Ленина, д. 54, корп. 5, первый подъезд, квартира 254, где был прописан Абрам Борисович, и ул. Белинского, д. 70, кв. 5, где они проживали с Татьяной Петровной.

Протоколы в архивных делах помогают оценить не только наглость и коварство некоторых сотрудников НКВД, но и воссоздать духовный облик, характер молодых людей, интеллигентов, совершенно не подготовленных к тяжким испытаниям. Невольно рождается вопрос: а как бы я сам повел себя на их месте? И нет однозначного ответа…

Из протокола допроса обвиняемой Т. Малиновской от 13 октября 1937 г.[17]:

– Вам предъявлено обвинение в том, что Вы являетесь агентом японской разведки и проводили на территории СССР шпионскую работу в пользу Японии. Вы признаете себя виновной в предъявленном Вам обвинении?

– Нет, не признаю.

– Вам предъявляется выписка из показаний агента японской разведки Таболиной Людмилы Георгиевны (из этой несчастной женщины следователи НКВД ранее выбили нужные показания, а выписка из них приобщена к делу Татьяны Петровны – прим. автора), которая показывает, что Вы входили в группу шпионов Японской разведки Вологодина в Харбине и направлены им для шпионской работы в СССР? Предлагаю Вам рассказать правду!

– Я говорю правду! что агентом японской разведки я не являюсь. Таболину и Вологодина не знаю.

– Вам предъявляется показание эмиссара японской разведки на Урале Бочкарева В.Н., который показывает, что Вы, работая в Свердловском театре, создали там террористическую группу, в которую привлекли до 10 человек, и руководили ею. Вы еще будете продолжать отрицать?

– Все это клевета! Ничего подобного не было, никакой террористической группы я не знаю…

– Вам предъявляется еще показание руководителя боевыми террористическими группами Японского агента Калачева (выписка из протокола его допроса от 21.10.37 была приобщена к делу Т. П. Малиновской). Вам предлагается прекратить запирательство и давать правдивые показания.

– И это ложь, ни одного из названных мне лиц я не знаю. Никогда шпионом я не была и террористом тоже…

Записано с моих слов верно, мною прочитано, в чем и расписываюсь. Подпись: Т. Малиновская.

Допросил: Оперуполномоченный 3 отдела сержант гос. без. Подпись: Балацкий.

Хочу напомнить читателям, что тогда, как правило, следствие вели оперуполномоченные и курсанты Свердловской школы НКВД с 4-5-классным образованием.

Не будем анализировать «признания рядовых японских агентов» Таболиной, Вологодина и Калачева. Возьмем из протокола допроса П. Э. Вайнштейна (в 1937 году оперуполномоченного УНКВД, а в 1939 году тоже арестованного – прим. автора) его показания о личности наиболее авторитетной – «эмиссара японской разведки на Урале» Бочкарева В. Н. – и обнажим истоки и истинную цену всех «признательных» показаний, механизм получения которых у всех подследственных той поры похож, как две капли воды.

Вот выписка из протокола допроса от 17 апреля 1939 года арестованного Вайнштейна Петра Эдуардовича.[18]

– Какие преступные действия были совершены Вами в оперативно-следственной работе в органах НКВД?

– В начале июля 1937 года я прибыл на работу в УНКВД в гор. Свердловск, где был назначен на должность начальника отделения (Восточного 3 отдела). Через некоторое время я был вызван к замначальника отдела Кричману, который предложил мне подготовить в ближайшие дни для доклада по делу имевшиеся материалы на «харбинцев», так как «харбинцы» на основе имеющихся показаний должны быть арестованы. Я ознакомился с делами и через несколько дней доложил их Кричману. Кричман по некоторым разработкам «Маньчжурский транспорт», «Хинганские тоннели» дал мне указания составить справки и подготовить постановления на арест лиц, проходивших по указанным разработкам…

Вот еще выдержки из показаний арестованного П. Вайнштейна:

«…В числе арестованных «харбинцев» был Бочкарев-Мокин, который продолжительное время проживал в Маньчжурии… Служил в КВЖД и, кажется, в Харбинском агентстве Совторгфлота…

Через несколько дней меня вызвал к себе Кричман и предложил мне допросить Бочкарева… Получив установку Кричмана, я вызвал на допрос Бочкарева, но он мне заявил, что никогда резидентом японской разведки не был. О результатах допроса я доложил Кричману, и тот мне заявил: «Бочкарев – резидент японской разведки на Урале, и такие показания он должен дать».

В процессе допроса Бочкарев назвал лиц, проживающих в городе Свердловске и других городах Урала, как своих знакомых, и только. На следующий день я опять доложил Кричману результаты допроса Бочкарева. Кричман сказал, что эти лица, которых Бочкарев называет как своих знакомых, безусловно, являются участниками японской резидентуры, и предложил мне в таком духе составить протокол допроса. Я это преступное распоряжение Кричмана выполнил…

Этот протокол допроса был коренным образом переделан Кричманом и затем перепечатан начисто. Этот вымышленный протокол Бочкарев подписать отказался, но Кричман в моем присутствии заставил его подписать… Лица, в действительности названные Бочкаревым только как его знакомые, но путем фальсификации записанные в протокол допроса Бочкарева как участники японской резидентуры, были впоследствии по распоряжению Кричмана арестованы…»

Газета 30-х годов. Фото из открытых источников

Одновременно с Татьяной Петровной Малиновской велись интенсивные допросы А.Б. Субботовского. Принадлежность к японской разведке он категорически отрицал. Следователи сменили требовательность на «доброжелательность», попросили рассказать о харбинских знакомых, прибывших в СССР. Видимо, Абрам не разгадал коварства и дал сведения на 65 человек, проживавших в четырнадцати городах страны. При этом ни о ком из них он ничего компрометирующего не сказал. Последнее было не главным, обвинение можно придумать. Однако, как ни старались подручные Ежова получить «царицу доказательств» – признание обвиняемого, что «вместе с женой Малиновской принадлежал к контрреволюционной, террористической группе на Урале, и занимался шпионажем в пользу Японии», как ни ухищрялись, Субботовский не подписал лживых протоколов.

После паузы в допросах снова последовала психологическая атака на заключенного, но Абрам Борисович был тверд до конца. Не подписал сам никакой лжи и клеветы и вовремя предостерег на этот счет любимую женщину…

Вот сообщение из городской тюрьмы: «23.Х.37 года Субботовский Абрам в камере через окно переговаривался с женой во время прогулки и кричал, чтобы «держалась», то есть не подписалась к заявлению о признании. Сам о себе ничего не говорит…»

Так до конца и стояла молодая чета.

Татьяна Петровна и Абрам Борисович были расстреляны в городе Свердловске соответственно 29 октября и 10 ноября 1937 года по решению Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР.

За этим непонятным и страшным названием скрывалась так называемая «двойка», в которую входили нарком внутренних дел, генеральный комиссар госбезопасности, секретарь ЦК ВКП(б) и председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Николай Иванович Ежов и прокурор СССР Андрей Януарьевич Вышинский.

Ежов меньше, чем через год пройдет тем же путем смертника, но через мрачно знаменитый «Сухановский застенок» – секретную особорежимную тюрьму НКВД – и через его нового руководителя Л.П. Берию. «Сухановский застенок» располагался на станции Расторгуево вблизи Москвы и был оборудован в помещениях бывшего православного монастыря Екатерининская пустошь, где имелось все, начиная от «черных воронов», закамуфлированных под обычные продуктовые грузовики с надписью «Хлеб», «Молоко», и вплоть до миниатюрного крематория. Ежов испытает то, на что очно и заочно обрекал сотни тысяч соотечественников.

Из дела Т.П. Малиновской. Фото из архива автора

Прах второго палача Вышинского спокойно и торжественно хранится в Кремлевской стене. Много десятилетий подряд здесь по праздничным дням ликующие колонны демонстрантов приветствовали очередных руководителей большевистской партии и Советского государства и невольно отдавали незаслуженную дань уважения автору «царицы доказательств», любителю слова «расстрел» и другим организаторам и исполнителям массовых репрессий против собственного народа, похороненным здесь же на площади под названием Красная…

Судьба была безжалостна и к другим палачам молодых супругов.

«…Изуверская метода сваливать все «на перегибы на местах», «головокружение от успехов» сказалась и здесь: подписав весной 1937 года решение о применении пыток к подследственным и развязав самые низменные, зверские инстинкты у тех, кому предписывалось любыми средствами добиться нужных следствию показаний, Сталин и его присные недрогнувшей рукой подписывали через два года тысячи смертных приговоров палачам, ставших нежданно для них самих такими же жертвами»[19].

31 мая 1939 года Военная коллегия Верховного Суда СССР «за необоснованные аресты граждан и фальсификацию следственных дел» осудила Вайнштейна П. Э. к пятнадцати годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях НКВД и Кричмана С.А. – к двадцати годам ИТЛ. Кроме того, четырнадцать карьеристов-фальсификаторов бывшего УНКВД по Свердловской области по решениям судебных органов было расстреляно, в т. ч. Дмитриев Дмитрий Матвеевич (псевдоним; настоящее имя Плоткин Меер Менделевич. – прим. автора), начальник Свердловского УНКВД, в декабре 1937 года награжденный орденом Ленина, комиссар госбезопасности III ранга (в 1931 году был следователем по делу «союзного бюро меньшевиков», а в 1934 году – помощником начальника следственной бригады по делу об убийстве С. М. Кирова – прим. автора) и его заместитель Боярский Наум Яковлевич. Палачи высшего ранга убирали лишних свидетелей их преступлений…

Раскопки на местах расстрелов. Фото из открытых источников

В чем причина стойкого и мужественного поведения Татьяны Петровны и Абрама Борисовича? Ведь до них, как правило, более жизненно зрелые, физически и духовно очень сильные мужчины не выдерживали психологического давления со стороны вайнштейнов и кричманов. А арестованные ранее Калачев, Вологодин, Бочкарев-Мокин и многие другие «харбинцы», которых обманом, угрозами или пытками заставили оговорить себя, родственников, друзей и знакомых, уже были расстреляны. Что давало им силы бороться до конца, не отступив и не предав никого?

Они переживали еще только утро своей жизни. Все должно было к ним прийти: и творческие высоты, и признание публики. И дети. Все мечты угасли враз, как искорки. Умерли и имена этих талантов, их велели забыть так же, как и миллионы других имен, погубленных огнем политических репрессий.

Мы открыли тогда эти имена, чтобы сказать правду. И эта правда не только в том, что произошло, а и в том, что были люди высокой чести и мужества, которых ничто не сломило. Коллектив Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии может гордиться своими коллегами Татьяной Малиновской и Абрамом Субботовским.

Останки Татьяны Петровны и Абрама Борисовича, как и тысяч других уральцев, расстрелянных в городе Свердловске, покоятся между 12-ми километрами нового и старого Московских трактов на территории учебно-спортивной базы «Динамо» и на прилегающей территории.

Вот так, эксгумируя самые отвратительные страницы истории России, сотрудники подразделения КГБ по реабилитации восстанавливали добрые имена невинно погибших, о которых в 90-е годы не помнили даже очень старые сотрудники Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. И нельзя было этого не сделать, глядя в глаза вечно молодым Татьяне Петровне, Абраму Борисовичу и многим, многим другим невиновным людям, которые со старых фотографий смотрели на нас с надеждой. Нельзя оставлять в нашей страшной истории никаких «белых пятен» еще и потому, чтобы никому и никогда неповадно было делать что-либо подобное.