Тамара Шаркова

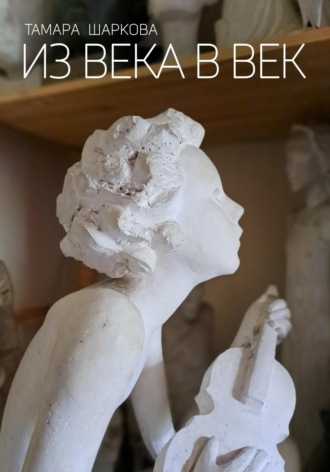

Из века в век

Живые ягоды

Я лежал на подстилке, укутанный махровым полотенцем после долгого купания.

Лежал, дрожал и смотрел себе под нос. А там перекатывалась в складках подстилки темная круглая ягодка похожая на маленькую зрелую смородинку.

Ягодка как ягодка. Я отвлекся на минуту, гляжу, а на месте «смородинки»

шевелится коротенькая палочка с ножками и усиками.

Только я коснулся ее пальцем, как она не побежала прочь, а свернулась и стала опять темной бусинкой.

Я подождал, она вновь развернулась и со всех своих ножек бросилась прочь.

Тогда я чуть-чуть присыпал ее песком. Она выбралась. Набрал песок в пригоршню и опять засыпал букашку. Ждал-ждал. Она не показывалась.

Думал – погибла, и стало ее жалко. Только собрался разрыть песчаный холмик – «ягодка» моя опять выползла.

Не раздумывая и уже не жалея, я высыпал на букашку целое ведерко песка. После этого долго лежал неподвижно, уставясь себе под нос, как кот в ожидании мыши. Так долго, что папа, привыкший к моей постоянной возне, как к рокоту прибоя, забеспокоился и оторвался от очередного печатного издания.

–Юлик, с тобой все в порядке? Ты не перемерз?

–Па! Букашка не вылезает!

Отец участливо взъерошил мне волосы и присел рядом.

–Ну, так что там с твоей букашкой?

–Она в ягодку сворачивается, а потом разворачивается в полосочку с ножками и усиками. Я ее засыпал песком…немножко, и она вылезла. А теперь не вылезла. Может она здесь недавно живет и не научилась…

–А ты много песка на нее высыпал?

–Ведерко…

–Ну, значит, долго будет вылезать. Ты заметь время.

–А что это: «заметь время»?

–Не «что», а как. Ты же всем хвастаешься, что научился считать до ста. Вот и найди этому применение. Досчитай до шестидесяти и загни палец. Это будет минута.

Потом отсчитай еще шесть десятков и опять загни палец. И так, пока она не вылезет.

Я принялся считать. Но хватило моего терпения ровно на две минуты. Третью я сократил, пропустив добрый десяток чисел. А на четвертой минуте пришли ребята с черным лохматым псом, и я побежал смотреть, как он плавает.

–Да-а-а, – сказал мне вдогонку папа. – Ламаркист растет.

В мухоловке

Зеленый домик, увитый виноградом, был сколочен из фанеры и оббит рейками, похожими на те палочки, которые я чертил, готовясь к школе. По низу шли прямые планки, а вверху они были набиты в два ряда: один с наклоном влево, а другой с наклоном вправо. Получался узор ромбиками.

Крыша домика снаружи казалась почти круглой и напоминала шапку великана с острым шышаком.

Внутри было сумрачно и душно. У стен стояло три кровати. Совсем как в домике трех медведей: большая, средняя и топчанчик. Только расположились мы на них совсем не так, как в сказке. Папа выбрал себе топчанчик, хотя был выше всех, а мои вещи бросил на большую кровать, которая отозвалась визгливым скрипом.

В дверь заглянул Стоян.

–Э-э-э, – протянул он, протестующе. – Чего ради прекрасная высокая кровать отдается в собственность этому сопливому богдыханчику?

–Ради всеобщего покоя, «милый друг»! Когда ты будешь валиться на это скрипучее ложе заполночь, то разбудишь не только нас, но и всех окрестных собак.

–И кошек! – вставил я из справедливости.

–Молчи! – цыкнул на меня Стоян. – Но почему бы ни отдать мне топчан?

Он ведь у самых дверей!

–А куда я дену свои ноги? – ответил папа вопросом на вопрос. – Тут хоть упора нет.

–Ну, вот! – проворчал Стоян, швыряя сумку на отведенную ему постель. – У меня даже совещательного голоса нет!

–Говорил же тебе папа не пить холодное молоко, – назидательно сказал я, подрыгивая на своем скрипучем ложе.

–А-а-а, лукавый царедворец, – делано страшным голосом закричал Стоян и бросился на меня. Кровать заскрипела на все голоса, а я завизжал от восторга.

– Не знаю, кто из вас старше, а точнее сказать – умнее, – проворчал отец, выкладывая на маленький столик в углу наши мыльницы, щетки, дорожный будильник и, конечно же, целую стопку книг.

Внезапно Стоян прекратил тормошить меня и замер в странной позе, как бы отжимаясь от кровати. Голова его была поднята, а глаза испуганно смотрели в одну точку.

Лежа на спине, я покрутил головой и выяснил, что Стоян во все глаза глядит на большого паука, повисшего на тонкой нити перед самым его носом.

–Что ЭТО? – выдохнул он с неподдельным испугом.

–Паук! Не бойся! – я поднял руку и ткнул паука в брюшко. Он живо, как в цирке, стал карабкаться вверх по паутинке. – Тут их много!

Стоян вскочил на ноги и стал озираться.

Во всех углах и щелях крыши сидели и ткали свои сети пауки.

Коротышки без талии, у которых почему-то было разное количество тонких длинных ножек. Большие пауки с лохматыми лапками и крестиком на спине, и еще много других.

Когда мы кричали, некоторые пауки замирали, а другие спускались вниз чуть ли не на наши головы, как будто хотели послушать концерт поближе к исполнителям. У таких на спине были видны две полосочки.

Тут я заметил, что из центра крыши свисает голубое бревнышко, а от него вбок к стенам тянутся восемь голубых реек.

–Смотри, Стоян! Это домик голубого паука!

И я показал пальцем вверх.

Папа в это время возился с нашими полотенцами и не обращал на нас внимания.

Внезапно Стоян направился к предназначенной ему кровати, схватил сумку и заявил:

–Оставляю свою постель милым восьминогим хозяевам и пойду устраиваться в будку к соседскому Рексу.

Я засмеялся.

До папы, наконец, дошло, сказанное Стояном, и он перехватил его у порога.

–Не дури, Стойко! Или комаров с мухами ты любишь больше?

Стоян задержался у двери, задумчиво склонив голову к плечу.

–Ну, если мне будет предоставлен статус неприкосновенности…

–Будет! Будет! – закричал я, совершенно не понимая, чего он хочет. – Папа, папа, скажи, чтобы он остался.

Тут Стоян схватил меня в охапку, и мы устроили «детский крик на лужайке». Папа запихнул пустые сумки под кровать, выпрямился и, зажав уши ладонями, устало произнес:

–Похоже, в будку к Рексу буду проситься я!

(Окончание)

Из века в век…

Отец не любил дней своего рождения. Он просто терпеть их не мог. Я подсмотрел однажды, как он с раздражением заранее вырвал листок календаря с этим числом.

И сколько я себя помню, отец в этот день всегда ловчил и увертывался от официальных поздравлений на кафедре: оставался дома, уезжал в другие институты – одним словом, вел себя, как прогульщик в школе.

А потом придумал.

Сам стал покупать фрукты и сласти и устраивать на кафедре «весенние посиделки». Отмечали одновременно и приход весны, и Восьмое Марта, ну и деликатно поздравляли заведующего с…прошедшим днем рождения. Он у папы второго марта.

Стоян эти праздники очень любил и старался их не пропускать. Объяснял мне, что не может в такой день оставить отца без моральной поддержки.

Отец фыркал:

–«Несмеяновке» ты оказываешь моральную поддержку!

Смотри, придется тебя двадцать пятым кадром лечить!

–А что такое «Несмеяновка»? – наконец спросил я у Стояна после очередной «посиделки».

–Злодейское изобретение академика Несмеянова… – простонал он, заваливаясь спать в детское время и с отвращением глядя, как мы с папой уплетаем его любимый Киевский торт. Отец в гостях и на официальных банкетах почти ничего не ел. Так, пожует какую-нибудь травку и все. Потом дома наверстывает упущенное.

А из чего ее делают? – не отставал я от Стояна.

–Из клюквы, С12 Н22 О11 и С2 Н5 ОН при тридцати трех градусах по Цельсию! Ой, голова! У-у-у ! Умолкни!

Роман, может клюква откуда-то не оттуда?

-Оттуда откуда надо! Наклюкался, так терпи!

Раньше в дни папиного рождения я из года в год дарил ему свои рисунки: цветочков, зайчиков, гномов, динозавров и монстров. Именно в такой последовательности. Потом перестал заниматься самодеятельностью и дарил вместе со Стояном то, что тот покупал.

Зайчиков и цветочки отец до сих пор носит в своем бумажнике, а динозавры и монстры куда-то перекочевали, хотя и были встречены им довольно мило.

Когда отцу исполнилось сорок пять лет, в институте решили отметить эту дату торжественно в понедельник третьего марта. Он, разумеется, ничего не знал и благодушествовал. Да если бы и знал, что бы он мог изменить? Это был день заседаний Ученого Совета, к тому же он был оппонентом на одной из защит.

Аудитория, где заседал Совет, крутым амфитеатром поднималась вверх. И я, пробравшись в нее через боковой вход, пристроился в последних рядах. Огляделся. Увидел отца далеко внизу. Он стоял ко мне спиной у длинного стола, покрытого зеленым сукном. Теперь я сомневался, хорошо ли мы сделали, храня «пароль», то есть тайну, как говорят поляки. Это же было своего рода предательство. Но теперь поздно было что-либо предпринимать.

Был перерыв перед последней защитой, и Стоян обещал прийти как раз к этому времени. Я весь извертелся, не зная, с какой стороны он войдет и как ему дать знать о себе.

Тут кто-то вызвал отца в коридор. Я с облегчением вздохнул, приподнялся над наклонной столешницей, исписанной, как в школе, всякими глупыми изречениями, и был удостоен лицезрения «выхода на сцену» доктора Дагмарова.

Он появился в проеме центрального входа в обалденном искристо-сером пиджаке, похожем на сюртук. На его смуглой шее мачо был повязан роскошный шелковый платок. За ним семенила тонконогая девица в очках. В руках у нее был букет роз, сильно смахивающий на свадебный.

Ощутив легкий толчок в бок, Стоян круто развернулся, углядел девицу и, пропуская ее вперед, изобразил «воротики». Повернулся спиной к одному косяку, а о другой оперся поднятой рукой. И улыбочку голливудскую воспроизвел. Ошалелая девица прошла вперед, стала оглядываться, что-то там бормотать и наткнулась на стул.

На стуле стоял парень и прикреплял к планкам, которые свисали с потолка, как трапеции, какие-то таблицы. Стоян подхватил девицу, придержал стул и при этом успел заметить меня. Даже кейсом помахал. Потом поднялся наверх, устроился рядом и оглядел меня от гриндерсов до отвратительного хохолка на макушке.

–Н-да! ДеЦл и Готье в одном флаконе. На выход, Селявка!

–Ты с ума сошел! Перерыв сейчас закончится!

–Ничего, без тебя как-нибудь обойдутся.

И поволок меня в туалет выше этажом.

–Я не хочу !!

–А по шее?! Ну и «прикид»! Снимай рубашку! Воротничок еще разложил!

–Отстань! Я сам знаю, ЧТО прикольно!

–Прикольно?! Отстой это!

Я фыркнул. Такой весь, как ВИП-персона, а «чешет» по-рэпперски. И где только набрался? Я же дома так не разговариваю. Услыхал бы наш диалог отец!

Стоян в это время, воспользовавшись моей минутной слабостью, стянул с меня свитер вместе с рубашкой. Затем отделил одно от другого, и рубашку перебросил через дверь кабинки, запертой на висячий замок.

–Ты соображаешь, что делаешь? – заорал я.– Это моя любимая рубашка!

–Половая тряпка из нее будет еще любимей! – отпарировал мой мучитель.

Я стал подпрыгивать, пытаясь дотянуться до края двери и как-то перелезть через нее. Рубаха, впрочем, особой любви не стоила, потому что едва прикрывала мне локти и растеряла половину пуговиц. Но принцип есть принцип. Если она моя, то хозяин ей не Стоян.

Тут кто-то вошел в туалет, и мы ретировались в коридор.

Я обогнал Стояна на лестнице и вошел в аудиторию с другой стороны, чтобы быть от него подальше. Но он опять пристроился рядом.

–Слушай! Злиться в такой день…из-за паршивой рубахи… Ты без нее стильно выглядишь. А в ней был лох лохом. Ну не мог я такого допустить!

Я отвернулся.

Он обнял меня за плечи и попытался развернуть к себе.

–Стоян! Убери руки или я уйду!

Мне казалось, что все в аудитории смотрят уже не на обморочно бледную девицу за кафедрой, а на нашу «сладкую парочку».

Впрочем, это мне только показалось. Вскоре стало ясно, что каждый из присутствующих в аудитории существовал сам по себе.

Председатель Совета и дама-секретарь, сидящие за длинным столом, перебирали какие-то бумаги, изредка перешептываясь между собой.

Юная «соискательница» за кафедрой декламировала доклад с отрешенностью обвиняемого, которому предоставили последнее слово, отказав в апелляции.

Она стояла перед аудиторией, как перед расстрельной командой. И, казалось, вот-вот упадет без чувств. Тем неожиданней для меня оказывались ее перебежки от таблиц сбоку доски к экрану над столом, по которому она весьма энергично водила лазерной указкой.

Все ее передвижения снимались на видеокамеру бритоголовым парнем дистрофического телосложения.

Это не нравилось председателю. Иногда он поднимал голову от бумаг и раздраженно смотрел на самодеятельного папарацци.

Пожилые дамы в первых рядах просматривали какие-то тоненькие книжицы, то и дело дергались и впиваясь дальнозоркими глазами в таблицы и графики, по которым нервным галопом скакал лазерный огонек указки.

Из того, что говорила юная ученая леди, я не понимал ни слова. То есть, отдельные слова типа предлогов, союзов и междометий до моего сознания доходили. Но между ними было столько странных звукосочетаний, что смысл предложений оставался для меня загадочным. От этого я так затормозился, что чуть не уснул. В конце доклада, правда, на экране появились две больших картофелины, истерзанных какой-то болезнью, и я несколько оживился.

После докладчицы за кафедру встала сухопарая пожилая дама с игриво завязанным шарфиком на тощей шее.

К сожалению, она стала повторять те же непонятные слова, что и докладчица.

Я откровенно зевнул, закрыл глаза и тут же получил тычок в бок от Стойко. Чтобы не связываться с ним, я передвинулся на соседнее сиденье. И тут заметил, что в аудиторию через боковые двери группами и поодиночке, в халатах и обычной одежде входят новые люди. У многих в руках были цветы.

Если это друзья «соискательницы», как ее все время называл председатель, то почему они пришли так поздно?

Или здесь так принято?

Я приподнялся и поискал глазами отца. Но его нигде не было видно.

–Все дуешься? – неожиданно просипел мне на ухо Стоян. – Дуйся, дуйся! Скоро лопнешь, как «бешеный огурец».

–А ты что безумствуешь? – не остался я в долгу. – С чего это ты вырядился, как на «Кинотавр»? А с меня, можно сказать, последнюю рубашку содрал. Бред какой-то!

Ну, поздравят отца с днем рождения, веник в оборочках преподнесут. Только учти, на кафедру я не пойду и чай пить рядом с виварием не стану. Я уже отсюда вонь эту невыносимую чувствую.

Зачем я здесь нужен? Ты мне по телефону Бог знает что наговорил! Я думал отцу нужно срочно документы какие-то привезти или отвезти. А Коля сказал, ничего такого не требуется, иди и просто сиди в аудитории. Так что давай раскалывыйся, что тут затевается. Или я сейчас же ухожу домой подальше от этой скучищи!

–Факультет устраивает Роману сюрприз, настоящее официальное че-ство-ва-ни-е. Постигаешь? Папаша твой тоже хорош! Он на прошлой неделе звание «заслуженного профессора» получил…в отдельно взятом институте. Университете то есть теперь. И скрыл от нас. Скромный такой герой «в футболке и кепке»!

–В чем, в чем? Это ты про мэра стишки декламируешь?

–Умолкни, невежда!

–Это ты говори тише. На нас уже оглядываются.

Я здорово злился на Стояна из-за рубашки и меня заносило.

–Может выйдем и объяснимся, юный наглец? Или я прямо здесь голову тебе откручу.

–То же мне Бессмертный! – фыркнул я.

Но тут Стоян положил свою тяжелую руку мне на шею, и я, как ни сопротивлялся, едва не ткнулся носом в столешницу.

Когда мне удалось, наконец, выпрямиться, я увидал, что за кафедрой стоит отец.

В аудитории все зашелестело, задвигалось. Председатель, который в начале заседания повесил на спинку стула пиджак из модной «мятой» ткани, стал натягивать его, не отрывая взгляда от бумаг, которые подсунула ему секретарь. Потом он поднял голову и строго сказал:

–Прошу тишины!

Отец, которому кафедра оказалась чуть выше пояса, дождался, когда стало совсем тихо, и сказал, не повышая голоса:

–Официальный отзыв, составленный по общепринятой форме, я передал секретарю. А поговорить мне хотелось бы о том, что мне понравилось в этой диссертации и что выгодно отличает ее от многих других. В том числе и о корректности выводов.

Вот, собственно и все, что я могу пересказать близко к тексту. Потом он что-то говорил о современных методах и вдруг издал странный такой звук… из мира животных. Ну, как будто мяукнул:

–…подтвердились МЯУР (или ЯМУР)…

И еще какое-то слово сказал. Мне показалось «спектр».

Я испугался, что он оговорился, и все сейчас рассмеются. Огляделся. Лица вокруг серьезные, даже у Стояна.

Потом отец заговорил, как и все перед ним, на своем научном тарабарском языке, изредка испуская нечто вроде туземного клича: «тей-хо» или «эй-хо».

Я слушал-слушал и отвлекся, а когда опять взглянул на кафедру, отец за ней уже не стоял. А голос его доносился с другой стороны аудитории. Я приподнялся и увидел, что отец стоит внизу у первого ряда и целует руку невысокой темноволосой женщине.

И опять я, как в незнакомой стране «без языка». По интонации понимаю, что отец говорит что-то приятное и остроумное, и на его слова многие реагируют аплодисментами. А что он говорит – для меня загадка. Только и внедрилось в сознание сказанное «на общем языке», как в «Патруле времени», нечто об «изящных формах рукоВОДИТЕЛЬСТВА». Председатель, улыбаясь, поправил:

–«Руководства», Роман Ильич.

Но папа оглянулся, не выпуская из ладони маленькую женскую ручку, и ответил:

–«…водительства», Александр Иванович, «…водительства», я настаиваю. Хотя в предложенной ситуации этот эпитет применим как к действию, так и к персоне.

Послышались одобрительные возгласы.

–Я хотел бы еще раз обратить внимание присутствующих коллег на то, что даже даровитого молодого ученого, – тут отец развернулся и элегантно поклонился «соискательнице ученой степени», которая сразу же зарделась как тепличный помидор, – приходится в буквальном смысле за руку вводить в свой коллектив, одержимый определенной идеей.

И вести к успеху …гм… «через тернии», если будет угодно. Срок короткий. Искушений много. И нужно двигаться рука об руку, ограждая от небрежной работы, скоропалительных выводов и, что очень нелегко, не выставляя напоказ своей собственной яркой творческой индивидуальности.

Все зашумели, раздалось даже несколько хлопков.

–Все? – спросил я у Стояна.– Сколько еще нам здесь торчать? Я уже одурел от всей этой зауми.

–Терпи. Сейчас Совет голосовать будет. Счетная комиссия результат объявит… А потом…

–Что потом? Отца здесь поздравлять будут или на кафедре? Если на кафедре, то какая от меня здесь польза?

–Ты бесполезен независимо от места и времени. Так что сиди и помалкивай среди умных людей.

–Скажи еще, что сам разбираешься в том, о чем здесь говорят.

–Представь – да.

–Тогда скажи, почему отец такие странные звуки издавал: «ЯМР, ЯЭМР» и еще «ТЭЙХУ» «ТЭЙХУРА».

–ЯМР-спектр, юный Свиньин, – это что-то вроде рентгена для молекул. А тейхоевые кислоты могут быть маркерами для систематиков. Подробнее Роман расскажет, если, конечно, захочет тратить впустую свое драгоценное время.

-А при чем здесь картошка?

–Ты хочешь, чтобы я тебе рот варежкой заткнул?

–Ты их не носишь!

–Я не пожалею, носок сниму…твой!

На нас стали оглядываться.

Тут я заметил, что председатель уже поздравляет «тарабарскую принцессу» со званием кандидата наук, и она после какого-то благодарного блеяния покидает аудиторию с охапкой цветов и в окружении десятка двух коллег.

–Нам что, тоже выйти? – спросил я Стояна.

Но тут председатель поднял руку и громко сказал:

–Роман Ильич, прошу занять место рядом со мной, а всех остальных соблюдать тишину.

Несколько растерянный отец долго усаживался за стол, не зная, куда пристроить свои длинные ноги.

В аудитории в это время происходило какое-то странное перемещение публики. Как во время спортивных праздников, когда готовится выступать массовка со всякими там флажками или щитками.

Когда отец, наконец, уселся, а в аудитории установилась относительная тишина, председатель объявил:

–Я рад сообщить, что Роману Ильичу Мещерскому, которому вчера исполнилось сорок пять лет, восемь из которых он является заведующим кафедрой, присвоено звание заслуженного профессора. Разрешите от имени …

Но закончить ему не дали, потому что «массовка» встала, подняла вверх цветы и заорала:

–По-здра-вля-ем Ро-ма-на Иль-и-ча! Ура-а-а-а!

Председатель пытался что-то сказать, размахивал какой-то папкой и, очевидно, призывал всех к спокойствию. Но не тут-то было! Почти все ринулись вниз и попытались сунуть в руки ошалевшего от неожиданности отца или хотя бы уложить на зеленое сукно стола целые снопы разнообразных представителей цветковой флоры.

Довольный Стоян сидел, откинувшись на спинку сиденья и скрестив руки на груди.

–Гляди, отрок, приблизительно так приветствовали фараонов перед бальзамированием…или после?

–Сплюнь через плечо! Ты соображаешь, что говоришь?! Тебе надо в пато…анато…ну, не с живыми людьми работать!

–Научись прежде умные слова выговаривать, нахал суеверный.

Председатель Ученого Совета в это время уговаривал всех отойти от стола:

–Ну, нельзя же так всем сразу! И посуду найдите, куда цветы ставить. Это же просто неприлично!

Какие-то доброхоты уже тащили в аудиторию здоровенные фаянсовые кружки с носиками литра на два, стеклянные колбы, а один чудак приволок аквариум.

Потом Председатель дуэтом с дамой-секретарем призвали всех занять свои места в аудитории и соблюдать тишину.

Бледный отец слегка сполз под стол и стал в верхней части туловища почти такого же размера, как нормальные люди среднего роста.

–Итак, – объявил Председатель. – Я зачитаю официальный поздравительный адрес от нашего факультета.

-«Щас» прочтет, что Александр Петрович написал, – прокомментировал Стоян. – Если не подавится.

–Почему вдруг он должен подавиться? – удивился я.

–Потому что ЭТОМУ красавцу такого не писали и не напишут.

Но тут Стоян ошибся. Председатель очень выразительно все прочитал. И выглядел он очень даже неплохо. Приблизительно одного с папой возраста, модная короткая стрижка, легкая седина на висках. И одет стильно. В оранжевой рубашке и галстук оранжевый с черным. По-моему, именно из-за этого он Стояну и не понравился. Стойко думал, наверное, что один здесь будет «впереди планеты всей», а остальные явятся в черных пиджаках середины прошлого века и в порыжевших от домашних стирок белых рубахах с пуговицами на манжетах. Хотя, надо признаться, в первых рядах и такие старички сидели.

А Председатель в это время пел отцу дифирамбы и декламировал пожелания.

«…покорены Вашей человечностью, истинной интеллигентностью, глубоким умом..»– доносилось до меня.

«Пусть Вас радуют не только неизбывный интерес к кристаллизации идей на экране монитора, но и уют семейных вечеров …». В этом месте Стоян явственно хрюкнул, и я постарался отодвинуться от него подальше.

Потом предполагалось, что папу должны были приводить в умиление «римские палаццо, палермский капуччино, лондонские туманы и…хельсинская брусчатка…»

Пожелания студентам вообще отдавали чистой утопией. Им предлагалось любить папины лекции больше каникул, сдавать экзамены с первого раза, радуя любимого преподавателя «полученными знаниями и благодарными взглядами».

А на несчастных сотрудников возлагались обязанности приводить в восторг своего заведующего животворными идеями, работоспособностью, энергией и благородством.

Отец, выслушав этот поздравительный коктейль, вылез из-за стола, едва не опрокинув его со всеми букетами, склянками и бумагами, которая дама-секретарь пыталась спасти, прижимая их к зеленому сукну своей крутой грудью. Я постарался не смотреть на этот ужас, опустив голову на согнутые в локтях руки и закрыв глаза.

–Ты что изображаешь здесь дохлого куренка?! – возмущенно зашипел Стоян.– Не каждому дано услышать такой панегирик в честь собственного отца при его жизни!Впрочем, об этом еще рано…гм. До понедельника мы, кажется, дотянули. Дожить бы теперь до вторника…А ты слушай давай!

Я ткнул его локтем в бок, но ответной реакции не последовало.

Хорошенькое дело «слушай»!

Что я – враг отцу своему!

Может кто-то от такого поздравления просто таял бы, как мороженое на сковородке. Но для папы вот так сидеть в президиуме – это же инквизиторская пытка вроде «испанских сапог» или пыточного кресла с гвоздями.

Зато Стоян в таких случаях вполне оправдал бы свое имя.

Он очень стойкий, и похвалой его с ног не собьешь. Если папа скажет ему «ну, ты, Стойко, молодец», он долго будет за ним ходить и, как бы в шутку, просить:

–Рома, скажи, скажи еще раз, какой я молодец!

Шутить то он как будто бы шутит, но в глубине души, я уверен, мурлычет от удовольствия, как кот, которого за ухом чешут.

Я думал после чтения этого ужасного адреса и папиной ответной речи все окончится. Но не тут то было. Отца стали поздравлять от своего имени отдельные личности!

Стоян веселился во всю.

–Слушай! На следующем празднестве нужно предложить потенциальным поздравителям объединяться в хоровые коллективы. Секс…теты, например. Ты заметил, какие здесь голосистые дамы!

–Стоян!!!

–Ну, что ты разволновался? Я же не «Про это». Просто сократится время, отведенное на официальную часть.

Роман меньше мучиться будет.

Я вскочил и сделал попытку уйти, но с одной стороны наш ряд упирался в высокий бортик, а с другой Стойко затыкал его как пробка. Пришлось сесть.

Тут все почему-то притихли.

В первом ряду встал худой сутулый человек с гривой длинных седых волос, откашлялся, как-то по особому, царственно что ли, вскинул голову и начал говорить:

–Заслуженный профессор…гм… в отдельном, так скажем, научном подразделении…гм…это что-то новое. Напоминает «коммунизм в отдельно взятой стране».

Сорока пятилетие тоже…гм…не юбилей. До него нужно еще прожить 5 лет…

В аудитории послышался тихий ропот.

-Я имею ввиду СВОЙ преклонный возраст, господа.

Старик медленно повернулся и оглядел присутствующих. У него было узкое треугольное лицо.

Верхом на длинном птичьем носу сидели очки, смахивающие на пенсне.

-Но я рад присутствовать, как говорится, здесь и сейчас.

После этого он принял прежнюю позу и продолжил свою речь, предварив ее легким поклоном в сторону отца.

–Роман Ильич! Я помню вас подростком рядом с вашим отцом, выдающимся российским эпидемиологом Ильей Платоновичем Мещерским, потом своим студентом. И, надо отметить, вы доставляли мне много хлопот, хотя об этом не догадывались. Я впервые стоял за преподавательской кафедрой, а вы задавали мне слишком много вопросов. Иногда, скажу по правде, я радовался, если вы не приходили на занятия. Однако, ваши вопросы не давали мне скользить по поверхности своего предмета. Теперь могу признаться, что уже тогда мы учились друг у друга.

Даже тема моей будущей докторской диссертации определилась в дискуссиях с вами.

Вначале я испытывал некоторую неловкость. Ведь вам было восемнадцать. Но Вы так быстро мужали, что лет через пять я считал вас просто талантливым коллегой, и неловкость в отношениях исчезла.

Мы не стали близкими друзьями, но, надеюсь, наши беседы были интересны и не бесполезны для нас обоих.

Вы стали заведовать кафедрой после кончины большого ученого. И я рад отметить, что, объединив ее сотрудников новыми идеями, вы сохранили в ее стенах едва ли не самое важное для их развития – удивительный климат нравственного благородства.

Говорят, у вас есть взрослый сын, похожий на вас внешне. Хотелось бы, конечно, чтобы сходством с вами был отмечен и его внутренний мир. Я о такой странной теперь нравственной категории, как высота духа и порядочность, разумеется.

Извините, я разболтался.

Итак, Роман Ильич, мои поздравления вам и вашей кафедре!

Все зааплодировали, а на галерке вдруг нестройными голосами запели «Гаудеамус».

Это было уж слишком. Даже для Стояна.

-О-о-о!– воскликнул он и стал тащить меня в направлении выхода. – Они сейчас еще «Оду к радости» грянут и зайдутся в экстазе, как после «экстази»! А я, как в клинику перешел, навыки «Скорой» вчистую утратил. Разве что клизму смогу поставить.

–Стоян! Мы куда, к отцу в кабинет?

Я там задохнусь!

–Только попробуй! Я тебе крысиным кронцангом нос зажму!

Надо сказать, комната, где работал папа, только называлась его кабинетом. Туда еще три стола были втиснуты: для Александра Петровича, Коли и очередного аспиранта. А в углу, справа от двери, находился небольшой вытяжной шкаф, где почти всегда стояла клетка с крысами.

На каждом столе по компьютеру. На Колином заставка: отец в образе Гэндальфа. Но монитор так стоял, что папе картинка не видна.

На стенах и навесных полках, забитых книгами и всяческими папками, висели смешные картинки и бумажки с забавными надписями. Чем только они не крепятся: и скотчем, и кнопками, и пластырем, и даже жвачкой.

Над столом аспирантки висела страничка из допотопной детской книжки со стихами: «Тише, Танечка, не плачь!».

И пословица с типографской ошибкой: «Семь раз отрежь – один отмерь».

Рядом с Колей – метровый плакат: «Не лей воду в воду, а лей кислоту в кислоту». И Масяня с Хрюнделем во всех видах.

У Александра Петровича на столе под стеклом лежали картинки из «Алисы» Кэрролла и черно-белые гравюры с изображением часов: водяных, песочных, солнечных. Это потому что изучение парадоксов и искривлений времени его хобби. Однажды он участвовал в передаче Сергея Капицы на ТВ, которая осложнилась искажением представления о моем отце у нашей новой биологички. Не знаю, что там ей послышалось, но она решила, что Александр Петрович и есть профессор Мещерский, то есть мой отец. И нашла, представьте, что я на него похож. Иногда я чувствую себя просто хамелеоном.

Рядом со Стояном я кажусь похожим на него. Сотрудники отца считают, что я копия их заведующего. Более того, мой любимый учитель Вячеслав Борисович («Айболит») очень похож на Пьера Ришара. Так некоторым в школе кажется, что у меня и с ним много общего. Во внешности, я имею ввиду. Просто человек без собственного лица! А тут еще некоторые престарелые алхимики хотели бы видеть меня вообще папиным «клоном». После таких откровений хочется пирсингом заняться, выкрасить волосы в цвета попугая Ара и смыться на остров Окуси, где приобрести собственное туземное имя Кривая пятка.

Кстати, я забыл сказать, что самый скучный стол у моего отца. Книги – стопочками, ксероксы – стопочками, ежедневник – слева, чистая бумага – справа. И пособие ужасное на стене: человек с содранной кожей. Все артерии, вены и прочие сосуды цифрами помечены. А внизу на латыни столбиком написано что есть что.

Официальное название у папиной кафедры такое витиеватое, что его, если ты не «ботаник», то не выговоришь. «Ферментные системы, неферментые, защитные…». А если попросту, то сами же сотрудники называют ее «кафедрой Кудрявцева» и занимаются на ней проблемами крови. Стоян любит спрашивать у отца:

–Ну, и что нового у твоих вампиров? Много они из тебя крови выпили?

На что отец раздраженно отвечает: