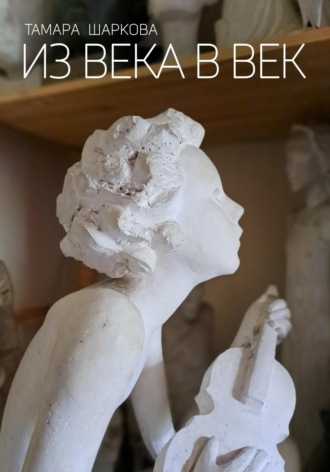

Тамара Шаркова

Из века в век

На остальных полках хранятся драгоценные для меня предметы, за которые любой другой не даст и ломаного гроша. Колокольчик, оторвавшийся в шторм от рыболовецкой сети и найденный мной на берегу Азовского моря. Жестяная коробка из-под Новогоднего подарка, полученного отцом на Кремлевской Елке в шестидесятом году. В ней хранятся мои самые любимые маленькие машинки. Рядом – армейский бинокль деда, старинный латунный микроскоп с прямым тубусом и какие-то поделки из Лего.

Самый загадочный предмет – это металлическая дверная ручка скобкой послевоенного образца. Когда я орал младенцем от ночных кошмаров, соседка посоветовала отцу умывать меня «через ручку». И хотя папа уходит от прямого ответа, я смутно помню его с этой ручкой на запястье.

Ну, в общем, всего не перечислишь. Легче сказать, чего там точно нет и вряд ли когда-нибудь появится: порядка.

Раз в год отец требует, чтобы я навел на полках чистоту и выбросил все лишнее.

Я с энтузиазмом погружаюсь в процесс уборки, который затягивается на несколько дней. Но после этого свободного места на стеллаже становится еще меньше.

Мадемуазель Дана

…В субботу отец с утра был дома, а Стоян позвонил и сказал, что придет к ужину. Это меня обрадовало. Отец, в худшем случае, выйдет поздороваться и предложить чашку чая. А от Стояна можно ожидать чего угодно. Познакомишь и не заметишь, как станешь третьим лишним.

Битый час я раздумывал над тем, что надеть и в результате…натянул свои единственные истертые о школьную мебель джинсы. Еще немного подумал и влез в голубую водолазку, обнаружив при этом на боку какое-то желтое пятно. Пришлось разыскать старую джинсовую жилетку, которая едва не лопнула по шву на спине.

В двенадцать часов с минутами раздался звонок. Поскольку я сидел в прихожей уже битых полчаса, то пришлось придержать себя и открыть дверь на счет пятьдесят восемь.

Образ вчерашней Даши Озмидовой не успел размыться временем в моем сознании, поэтому то, что я увидел повергло меня в изумление.

Через порог переступила загадочная особа полутораметрового роста с распущенными волосами и в огромных очках типа «Хамелеон». Вместо дубленой курточки на ней был какой-то кожаный балахон. Чем-то таким, но одеяльным, осенью обвивалась Алиса, и называлось это «серапе». Черные палочки ног оканчивались башмаками со сдвинутыми назад каблуками, очень похожими на копытца.

Поздоровавшись, она ловко раскрутила вокруг шеи свое…свою накидку и сбросила ее мне на руки. Некоторое время я ошалело соображал, куда это деть, и, наконец, пристроил на столике у зеркала. А потом с ужасом стал думать, что увижу, обернувшись. Может на ней платье из перьев или что-то еще покруче. Поднял глаза и от неожиданности чуть в стекло лбом не въехал.

За моей спиной стояла скромная пансионерка в темно-синем платьице с какой-то кружевной тряпочкой вокруг шеи.

Спокойно рассмотрев себя в зеркале, Даша сняла очки, положила их рядом с накидкой и насмешливо спросила:

–Можно пройти?

Я проделал какое-то роботоподобное движение рукой, и Озмидова направилась в гостиную.

Там она огляделась, потом присела на вертушку у рояля и стала вращаться на ней, склоняя голову то к одному, то к другому плечу.

Даша вела себя с непринужденностью хозяйки, а я был так скован, что впору было сказать себе:

–Эй, парень, чувствуй себя, как дома.

Между тем, моя гостья остановила, наконец, свое кружение, открыла крышку роля и проиграла своими тонкими пальчиками банальные арпеджио.

–Какие легкие клавиши!

Потом она заиграла, как я с трудом догадался, попури из мелодий Джо Дассена. Это была какая-то странная механическая игра, при которой наш Бехштейн звучал как клавикорды.

Как и следовало ожидать, через несколько минут на пороге кабинета появился озадаченный отец. Его часто раздражали мои сомнительные музыкальные импровизации, но такую игру он не ожидал услышать даже от меня.

Вначале он с изумлением воззрился на странную пианистку, потом отыскал глазами меня, присевшего на поручень кресла, и высоко поднял свои подвижные брови.

Озмидова повернула голову и, как ни странно, …покраснела.

–Юра! Тебе не кажется, что нас нужно познакомить? – с шутливой укоризной в голосе сказал отец, теперь уже вогнав в краску меня. Дело в том, что я решительно не знал, кого кому представлять первым: отца Озмидовой или ее отцу.

Если бы это был обычный случай, я бы просто сказал:

–Па, это…

Но сейчас я совершенно растерялся. Озмидова же, напротив, пришла в себя. Она встала и, сделав (о, господи), какое-то старомодное приседание, весьма мелодично произнесла:

–Я – Дана, одноклассница Юры, а вы его папа?

–Именно так. Рад знакомству. Меня зовут Роман Ильич. Но я, кажется, помешал вам э-э-э музицировать? Продолжайте… продолжайте…

«Ничего себе, – думал я. – «Дана»! Первый раз слышу, чтобы ее так называли. Просто "Мата Хари из седьмого «Б»!»

Но отец! Отец! Сама галантность! Садится на убогую нашу табуреточку и начинает подыгрывать ей в басах, и такая получатся аранжировка – класс!

Потом отец извинился и возвратился к себе в кабинет, а мне ничего не оставалось, как пригласить Дану – Дашу в Логово.

Пригласить пригласил, а сам тоскливо подумал: «А дальше – то что?»

Но тут Озмидова увидала наше плетеное кресло-качалку, реликт начала века, и, превратившись в нормальную девчонку, бросилась к нему, топоча своими копытцами.

Надо сказать, кресло это было прозвано в нашем доме «качалкой раздора», потому что я и Стоян постоянно ссорились из-за него. Только-только я усаживался в кресло и, закрывая глаза, пускался по «бурным волнам» к коралловым островам, как заявлялся Стойко с пледом через плечо и стягивал меня с кресла.

–Все, внучек, дай бабушке отдохнуть!

Обычно это бывало, когда к отцу приходили гости, и Стояну неудобно было дремать на своем диване, а на кровати моей он не помещался, разве что в позе «эмбриона», но это было не по нему.

Усевшись в кресло, Озмидова оживилась, заправила волосы за уши и приняла просто-таки нормальный человеческий вид.

–Ой, как классно! Я такие кресла только в старых мультиках видела.

Юра! Юра! Ты музыку какую-нибудь поставь для кайфа!

К этому моменту в сознании моем произошло какое-то раздвоение.

С одной стороны, Озмидова распалась в нем на две личности: одноклассницу Дашу и некое подобие Ванессы Паради. С другой стороны, я сам как бы расслоился. Потому рука сына профессора Мещерского потянулась к полке с кассетами бельканто Беллини и фуг Баха, но «выученик» доктора Дагмарова быстро пресек эти сопливые интеллигентские поползновения и развязно спросил:

–Тебе что? Диско энд хаус, хип-хоп, поп и фолк или латину?

–Мне шансон. Только не Монтана. Меня Буся им заколебала.

Я выбрал из отцовской коллекции Азнавура, включил маг, сел на край стола и завил ноги веревочкой. Так только отец умеет и я. Стоян, хоть и худой, но не такой гибкий, как папа.

Азнавур пел, Дана – Даша раскачивалась в кресле, а я сидел и опять думал, чем же ее дальше развлекать и о чем говорить? Тут Даше встала, вылезла из своих копытец и начала танцевать.

«Шансонетка», – вспомнил я строчки из конспекта по истории музыки, – песня, сопровождающаяся танцевальными движениями».

Странная моя гостья двигалась совершенно раскованно, зато я талантливо изображал соляной столб. Наконец запись оборвалась, а Даша остановилась как раз на медвежьей шкуре у моей кровати.

–Ой, Юра, она настоящая?

И стала топтаться на ней маленькими узкими ступнями.

–Made in Antalia!

–Нет. Серьезно.

–Коряки деду подарили, когда у него сын родился. Дед эпидемиологом был, боролся с эпидемией клещевого энцефалита в Сибири.

–И карта оттуда?

Над кроватью висела большая карта Средиземья, перерисованная мной из Толкиена. Года три назад умники из математического класса нашей школы увлеклись Властелином колец, а вскоре толкиенисты расплодились везде – даже среди сопливых первоклашек. В прошлом году эпидемия прекратилась также внезапно, как и началась. Это, когда шестой «В» объявил себя Барлогами, а Гномы из пятых и Рохан из седьмого «А» забили им стрелку.

На Дашин вопрос я не ответил, чтобы не ставить ее в неудобное положение.

А она стала коленками на плед и принялась водить тонким пальчиком по эльфийским рунам в моем исполнении, которые Стоян ехидно называет «танцующими червячками».

–Брандуин, Ар-нор…Шир!!! «О Элберет Гилтониель!»

Откровенно говоря, я был рад, что она сказала именно эти слова.

Теперь мне захотелось ответить: «Мы с тобой одной крови – ты и я»!

Но не впадать же в детство!

А Даша уже сидела на кровати, свесив ноги.

–Зачем тебе карта?! У тебя отец, как король Эльфов, и Дом…

А я улетаю в «веселый Париж» с мамой и…ее другом. Завтра. Потому что приехала тетя Лия, и теперь с Бусей будет жить она.

Дана-Даша встала и прошлась вдоль полок, лаская рукой книжные корешки и жесткие ребра кассет. -Мой дед был скрипачом, Буся костюмершей, мама – художница. И только тетя Лия – трезвая и земная. Она – экономист.

Обо мне Ли говорит, что я «уродливое проявление наследственного артистизма, вечно в кого-то играю, кому-то подражаю, а у самой ни голоса, ни слуха, …ни роста. И вместо волевого стержня у меня веревка пеньковая внутри».

Даша оглянулась и посмотрела на меня грустными глазами грачонка, выпавшего из гнезда. Был у меня один такой.

–А ты настоящий, – продолжала она. – Тоже, конечно, фантазер. (Тут я ужасно покраснел). Но в реальной жизни переживаешь, злишься, дерешься – от первого лица. Я ведь то твое сочинение на двенадцать строчек у Мимозы выкрала и Ли дала на рецензию. Только ты не обижайся, пожалуйста.

Я подумала, если это Мимозе можно читать, то, значит, и другим не запрещается.

Я воззрился на Дашу с недоумением, потому что не мог вспомнить, о чем идет речь.

–Ну, Горького мы проходили… "Песню о Соколе". И ты написал…только я неточно помню… «Хорошо, что я не Сокол и не Уж и принадлежу к отряду приматов. А из басен я люблю те, которые ленивый Крылов у Эзопа списывал".

Теперь я вспомнил. Мимоза тогда вместо отметки поставила мне вопросительный знак и написала: «Ручка исписалась или поток мыслей иссяк?» Даша продолжила.

–Лия очень смеялась, а потом сказала, что самостоятельный ум и чувство юмора – этого уже почти достаточно, чтобы человек состоялся как личность.

Разозленный тем, что какая-то там тетка решала, кто состоится или нет, и кто из кого выйдет, я резко поднялся и заявил:

–Ну, знаешь! Тоже мне Фрейда нашла! Из тебя, может, знаменитая актриса выйдет! Кстати, все Парижские знаменитости маленького роста: и Пиаф, и Матье. А я, может, «Аншлаг» буду вести вместо этой, как ее…Дубовицкой!

Я не окончил, потому что Даша расхохоталась, и я тоже не выдержал.

Вдруг она вскинулась.

–Юра, час уже есть?

–Нет. Без четверти.

–А у вас какие-нибудь окна выходят на улицу?

–Да. В гостиной.

–Пойдем, посмотрим! За мной должны приехать. Мама и этот…бой-френд дипломатический.

Даша влезла в свои копытца, и мы направились в гостиную. Дубовый стол, известный под именем «Стола короля Ричарда», был придвинут к самым окнам. Почему Ричарда? Потому что это производное от Рича – так в младенчестве я произносил «Роман ИльиЧ» – имя отчество отца – на радость его институтским коллегам. Кто бы еще додумался до такого прозвища! Звали бы за глаза «шефом» или «начальником». А так: "Лорд Ричард", "Лорд", "Рич" – вариантов стало много.

Стол был такой широкий, что до подоконника нам пришлось ползти на четвереньках.

Легкий шум, и, оглянувшись, я увидел отца, застывшего на пороге кабинета со странным выражением лица. Если бы не регулярные прививки «ехиднина» доктором Дагмаровым, я бы назвал его "умильным". А так я решил, что это скорее демонстрация благожелательной иронии. Ну, а гостья моя ничего этого не видела. Она прильнула к стеклу и, поводя головой из стороны в сторону, нашла то, что ожидала.

–Приехали! – сказала она огорченно. – Видишь мерс? А мама рядом стоит, курит. Он не разрешает в машине…

Я оторвался от созерцания отца и посмотрел на улицу. На противоположной стороне у кромки тротуара припарковался шикарный вишневый пятисотый мерс.

Возле него, за багажником стояла высокая стройная женщина в длинном пальто. Темные волосы ее были распущены и ниспадали ниже плеч, как у Даши. Широкий рукав пальто собрался складками у локтя, обнажая тонкую руку с сигаретой в длинных пальцах. Тут Даша оглянулась и увидала отца.

Перебирая ногами и руками, как на детской горке, она ловко и безо всякого смущения добралась до конца стола, откуда ее сняли и поставили на пол сильные руки папы. Вслед за ней на паркет обрушился и я.

–Мерси! Мне так жаль уходить.

–А нам прощаться с вами, мадемуазель. Но, может, в недалеком будущем найдете время навестить нас и э-э-э помузицировать?

–Что вы! Я не умею играть ничего, кроме этого. Меня Лия, тетя моя, просто научила нажимать клавиши в определенном порядке, даже цифры на них рисовала! Мне Дассен очень нравится, вот я и упросила ее.

Брови отца поднялись почти на всю высоту лба.

Даша рассмеялась.

–Ну да, я ведь не занимаюсь музыкой, как Юра.

–А вы уверены, что Юра ею занимается? – в голосе отца прозвучали искусно замаскированные насмешливые нотки.

–Конечно! А он не рассказывал вам, как в нашу школу французы приезжали и с ними певица из филармонии с прической, как у Матье. Они вначале во французскую группу к малышам пошли, а потом – на репетицию хора, где мы как «рояль в кустах» пели попугайчиками:

Ке ля пэ суа сюр ле монде

Пур ля сан милян ки вьен…

Все как назло английский учат и что произносят не понимают.

Певица пошушукалась с нашей хоровичкой и поднялась на сцену солировать.

А потом…Юра, Юра, что она сделала?

У меня даже дыхание перехватило.

Вот подставила!

–Стала петь в ми бемоль мажоре, вместо до мажора, – выдавил я сквозь зубы.

–Вот-вот, стала петь в одном мажоре, а хор – в другом. Ужас!!!

Тут Юра, а он обычно на пении только рот открывает, я специально прислушивалась… Так вот, он неожиданно выходит из первого ряда вперед, оказывается рядом с солисткой, поет вместе с ней в этом самом другом мажоре, а за ним подтягивается весь хор. И голос у него, оказывается, такой громкий. Французы потом долго хлопали, обнимали Юру. А одна девушка повязала ему платочек на шею.

–Платочек?!! – фыркнул отец.

–Да, с Эйфелевой башней, черно-красный. Его наши девчонки сразу же себе забрали.

–Ну, ну!

Тут Даша взяла меня за рукав и потянула в прихожую.

–Мне пора!

В это время хлопнула входная дверь, а через минуту в коридоре появился Стоян. В куртке, но уже без шапки. В руках он держал Дашину накидку.

–Ушастый! – спросил он изумленно. – Ты стал снимать скальпы?

Потом увидел Дашу и удивился еще больше. – И брать заложниц? Так, может, представишь меня леди?

–Даша, это – доктор Стоянов. Ой, нет – Дагмаров. Стоянов – это имя…

С неподдельным интересом выслушав мой лепет, Стойко распрямил плечи, склонил чернокудрую голову, щелкнул каблуками и представился сам:

–Стоян Дагмаров.

Даша не растерялась, сделала изящный книгсен и смело поднесла свою цыплячью лапку к его плотоядным губам.

–Дана. Рада знакомству.

Стоян учтиво чмокнул ее руку и набросил на плечи накидку с ловкостью ковбоя, кидающего болас.

–Ты меня проводишь?

Даша уже стояла у порога открытой двери. Тут она посмотрела на учтивого отца, ерничающего Стояна, смущенного меня и прибавила, сдавленным голосом:

–Как мне хочется сказать вам «до свиданья»!

–Так что же вам ме… – начал было Стоян и осекся под моим взглядом.

Когда я очнулся, копытца Даши уже стучали по ступенькам, и я, стремглав бросился вдогонку. Тут Стоян, совершив молниеносный бросок, сорвал с вешалки мою куртку и швырнул мне вслед.

Дашина мама уже выкурила свою сигарету и держала в левой руке погасший окурок, словно не зная, куда его деть. Она притянула к себе дочку и сказала:

–Прощайся скорее, Всеслав торопится! Извините, Юра, что даже познакомиться не успеваем, как следует.

И у нее были глаза грачонка.

Даша ткнулась ей в грудь лицом, не выпуская из цепких пальцев моего рукава. Словно боясь обжечь дочку, Дашина мама подняла руку с окурком, а потом протянула его мне.

–Вы не могли бы… – сказала она растерянно.

–Конечно! – я осторожно высвободил сигарету из ее судорожно сжатых холодных пальцев.

Потом она села на переднее сиденье, изящно подобрав полы длинного пальто.

Когда я нагнулся, закрывая за Дашей дверцу, я увидел за рулем плотного лысого человека, не повернувшего головы в мою сторону. Но складки на его тучном затылке явно выражали недовольство.

Мерс рванулся, когда моя рука еще касалась стекла. Я чуть было не упал, потеряв равновесие. Подняв голову, я посмотрел на наши окна. Мне не хотелось, чтобы папа и Стоян видели эту сцену.

Когда я возвратился домой, они оба накрывали стол к обеду, не обратив никакого внимания на мой приход. Однако, проходя мимо двери, я услыхал, как Стоян противным голосом сказал отцу:

– Не знаю, как ты, но я для нее слишком молод! Слишком!

И, похоже, оба тихо фыркнули.

Окурок я не выбросил, а прикрепил скотчем к обратной стороне карты Средиземья.

Засыпая, я поймал за хвост странную мысль, что на следующий день рождения позову не только Боба, Левку, рыбок… Тут я сосредоточился и понял, что Левкины рыбки здесь не при чем. «Девочек» – нашлось и уплыло найденное слово, перечеркнутое вопросом, который вдруг задал низкий глубокий голос:

–Вы не могли бы…

ВСЕ!

Время раздумий

Возвратившись из Иркутска, Стоян позвонил нам из своей коммуналки и сказал отцу, что должен отлежаться в «своей берлоге». О берлоге я, конечно, не от папы узнал, а просто рядом с телефоном стоял и услышал.

Через три дня папа не выдержал и поехал к нему. Вернулся мрачный и объясняться со мной не стал.

На следующий день, когда отец еще не пришел с работы, я сам позвонил Стояну. Подошел к телефону его сосед и мой вечный недруг «добрейший Моисей Рафаилович».

–Тебе больше всех надо? Да, мальчик? Что ты звонишь и беспокоишь людей своими глупыми вопросами? Чтоб ты знал, папа твой пришел, постоял под дверью Стояна Борисовича, как у Стены плача, и ушел. Ты меня слышишь?

Вечером в субботу заскребся ключ во входной двери, и я рванул в прихожую. Отец оказался там почти одновременно со мной.

Когда мы увидели Стояна, отец сказал:

–Э, как тебя обтянуло!

Теперь я понял, что значит это выражение. Кожа на лице Стояна съежилась, как это бывает с небрежно высушенными на батарее лайковыми перчатками. И оттого четко обозначились его высокие скулы, истончился нос, заострился подбородок и еще выпуклей стали верхние веки бездонных агатовых глаз, утративших обычный блеск.

Даже цвет лица изменился. И я убедился, что Стоян намного смуглее отца, еще сохранившего, кстати, южный летний загар.

Стоян застыл на пороге, опустив голову и не делая никакого движения нам навстречу.

Папа сам бросился к нему. И не просто схватил в охапку, а как бы «вобрал в себя».

Сам я подойти к нему побоялся, а он не взглянул на меня даже тогда, когда я тапочки ему возле ног поставил.

Есть Стоян не захотел, попросил чаю покрепче. Я намеревался было поставить чайник на огонь, но отец жестом очень выразительно дал мне понять, что мне в кухне не место.

Я, разумеется, не обиделся и отправился в Логово закрашивать на контурной карте сопредельные с Россией государства в разные цвета. Но не успел я выкрасить и половины Казахстана в ядовито зеленый цвет, как в дверь позвонили.

На пороге стоял дядя Сурэн, брат папиного однокурсника Мисака Мартиросяна.

Мисака этого я видел всего несколько раз и, откровенно говоря, о новых встречах не мечтаю.

В последний его приезд у меня был Левка. Когда он ушел, этот доктор биологических наук сказал мне совершенно серьезно:

–Знаешь, почему твой друг такой пучеглазый?

–???

–Потому что, если закроет глаза, то у него другое отверстие откроется и лишний воздух выйдет.

Я вначале онемел, потом покраснел, как помидор, потом скрылся в Логове и объявил отцу, что этого его однокурсника никогда в жизни видеть не захочу.

Папа хмыкнул, но ничего не ответил.

Другое дело дядя Сурэн.

Он работает в Вильнюсе на телецентре и все время летает во все концы света, часто опускаясь с небес в наш дом.

Шарообразный, как колобок, с такой же круглой лысой головой, которая была приставлена к длинному мясистому носу.

Дядя Сурэн появлялся у нас и исчезал совершенно неожиданно с целым ворохом подарков и, по его словам, исключительно для душевного разговора. Ночевать он никогда не оставался, но засиживался допоздна.

Я любил потом рассматривать экзотические бутылки не менее редких вин. Маленькую бутылочку из-под Божоле я хранил у себя под кроватью, чтобы держать рядом с собой, когда перечитываю Дюма.

А еще лично мне он привозит шоколад: израильский с физиономиями Симпсонов, маленькие квадратики молочного шоколада с родины Пуаро, и горькие твердые плитки французского, которым, по словам дяди Сурэна, лакомятся даже Парижские топ-модели.

Отец до поры до времени весьма снисходительно взирал на эти индивидуальные подношения. Но после того как в возрасте шести лет я сожрал ломоть чешского шоколада, который отрубил от полуметровой плитки специальным топориком, и тут же покрылся крапивными волдырями, на сладости был введен строгий «таможенный контроль». Впрочем, у нас с дядей Сурэном быстро появились навыки заправских контрабандистов, и поток шоколада всех национальностей не иссякал.

Вот и сейчас излучающий радость дядя Сурэн перешагнул порог, одной рукой прижал меня к своему упругому, как футбольный мяч, животу, а другой ловко засунул за ворот рубахи заветный прямоугольник. При этом он успел громко чмокнуть меня в макушку.

Раздевшись и пригладив кудри вокруг ярко сияющей лысины, дядя Сурэн увидал отражение пижонской куртки Стояна.

-О! Как удачно, что Стоян не на дежурстве! Я ведь, дружочек мой, хочу всех вас на дачу к другу отвезти. Он, кстати, и папин да-а-вний знакомый, – сказал и быстро направился на кухню, уловив своим чутким носом аромат свежезаваренного чая.

Я удержал его, потянув за рукав.

–Дядя Сурэн! Дядя Сурэн! Только вы не удивляйтесь, что Стоян…ну…не такой, как всегда. У него мамы не стало. Он неделю, как из Иркутска приехал, а к нам вот только сегодня пришел. И на работе не был…

Гость наш остолбенел.

–Что?! Что ты сказал, мальчик? – и рухнул на табуретку у зеркала. – Выходит я сейчас тот незваный армянин, который «хуже татарина»?!

Он уперся ладонями в раздвинутые колени и наклонил голову. Но это продолжалось очень недолго. Несколько тяжелых вздохов и дядя Сурэн на ногах.

–Ладно! Иди, иди, мой сладкий, я сам разберусь. Может, это даже и к лучшему, что я в такой момент появился.

Я поплелся в Логово, завалился на ковер и врубил « Бутусова + deadушки».

Мне не читалось, не думалось и, вообще, было как-то паршиво.

Слушал «Муху и лапоть», «Кошек», «Э.Л.И.З.О.Б.А.Р.А.Т.О.Р.Р» и вертелся на полу. Вспоминал, что Стояна эти песни забавляют, а папа, как услышит, только брови поднимет и тотчас скроется за звуконепроницаемой кабинетной стеной.

Ну, и, конечно, мысль о том, что же там происходит в кухне, меня не покидала.

Когда папа заглянул ко мне, я чеканил мешочек с солью, которым обычно прогревали мой простуженный нос. Он перехватил мешочек в воздухе и положил его на полку.

–Надень свитер, мы едем за город.

Как назло, я забыл, куда сунул этот несчастный свитер. Перерыл всю комнату и только, когда отец пришел за мной уже в куртке и ботинках, меня осенило, что я снял его еще в школьной «парилке» и сунул в рюкзак.

–Ты готов? – спросил папа немного неторопливо, но совсем не сердито.

–Па, а зачем?

–Нужно присмотреть за каким-то видеоматериалом из Вильнюса. До воскресенья. Это в Жуковке. Ну, давай, поторапливайся!

–И Стоян поедет?

–Поедет, поедет! Идем!

В прихожей уже никого не было. Мы не стали вызывать лифт и побежали вниз по лестнице. Когда отец щелкал ключом в нашем почтовом ящике, я только-только начинал спускаться со второго этажа. И что это я одними ботинками расту!

BMW, который дядя Сурэн водил по доверенности какого-то родственника из своей армянской диаспоры, стоял во дворе у самого подъезда.

Папа сел впереди, а я забрался на заднее сидение, покрытое чем-то ворсистым и раскрашенным под шкуру леопарда. Там, привалившись к противоположной дверце, уже сидел Стоян. Я не посмел придвинуться к нему и тоже всю дорогу просидел, прилипнув к дверным ручкам. Единственное движение, которое позволил себе – это положил подбородок на переднее сидение и прижался лицом к папиной спине. Он оглянулся, но ничего не сказал, только отклонился немного назад.

Ехали мы недолго и почти все время молча. Иногда дядя Сурэн и отец тихо переговаривались о какой-то Вильнюсской провокации на телецентре.

Отец спросил меня:

–А ты помнишь, как к нам привозили маленькую девочку из Литвы – Лонеду? Ты ей на картинке показывал «нехорошего человека», а она тыкала в него пальчиком и говорила: «Неззоров», «Неззоров».

Они с дядей Сурэном рассмеялись, а я ответил, что ничего такого не помню. Потом мы опять ехали в тишине, а я сидел и думал, как это так получается, что дядя Сурэн и по-русски, и по-литовски говорит с армянским акцентом, хотя именно этого языка он совсем не знает. Зато знает все литовские наречия. Литва хоть и небольшая страна, но в каждой области говорят по-своему. Они как-то сразу определяют, кто из Вильнюса, кто из Мажейкяя. Вот мой папа, когда говорит «лаба диена», «лабас ритас», «кос дангус миелинас» – произносит все по – ауштанктийски, потому что это диалект Вильнюса, где он часто бывал и даже жил в юности.

Дачный поселок, куда мы приехали, я знал. Когда я был маленьким, мы гостили здесь у дедушкиных друзей – академиков. Однажды их внук Кеша сказал мне по секрету, что рядом с их дачей музыкант "Распопович" (я так запомнил) прятал писателя "Сансаича", который бежал из тюрьмы.

Я папе ничего не рассказал, но за малиной на соседнюю дачу лазить перестал. Кто его знает, кого там мог еще прятать этот самый музыкант.

Теперь поселок охранялся амбалами в пятнистых комбинезонах. Папа недоуменно посмотрел на дядю Сурэна и спросил:

–Зачем тебе мы, если здесь эта…как ее… Бэта.

–Альфа! Профессор! «Альфа», ты хочешь сказать. Нет, это просто пьяная банда вневедомственной охраны. Их-то я и опасаюсь.

Дома в поселке были построены по одному проекту, покрашены только в разные цвета, и потому я сразу же понял, что мои взрослые «обустроятся» внизу или на шикарной веранде, а меня засунут на второй этаж в маленькую комнатку. И хорошо, если там есть телик. Я же так спешил, что никакой книги с собой не взял. Что мне, спать что ли ложиться. Не гулять же по лесу в темноте.

Остановились у высокого крыльца. Я открыл дверцу и сразу же увидал наверху свет.

–Дядя Сурэн! Там есть кто-то!

–Ю-р-о-чка! Это светомаскировка. Супранте?

Крыльцо было под навесом, но косой дождик, который начал накрапывать во время нашей поездки, добрался до нижних ступенек покрытых сусальным золотом нежных иголок осыпающихся лиственниц.

Первым поднялся дядя Сурэн, осторожно и мягко касаясь досок изящными лакированными туфлями. За ним, перешагивая через ступеньку, легко взлетел на крыльцо отец. Стоян выпал из машины, не вынимая рук из карманов куртки, локтем захлопнул дверцу и, по-медвежьи сутулясь, стал подниматься за ними, поскользнулся, вывернулся, не выдернув рук, и потопал выше.

В доме было жарко.

–Истопник перестарался, – бросил на ходу дядя Сурэн.

В комнатах на первом этаже был бардак. Везде сдвинутая вместе и накрытая какой-то дерюгой мебель, корзины с хозяйственной дребеденью. Я растерянно огляделся. Просто сарай какой-то, только теплый. Дядя Сурэн перехватил мой взгляд.

–Испугался, да? Сейчас скажем волшебное слово Хрюши и Степашки. Как там они со своим Рахат Лукумычем говорят? А? Сим-силабим?

Он быстро подошел к двери на веранду, распахнул ее театральным жестом и включил свет. И мы увидели огромный овальный стол, накрытый белой крахмальной скатертью. Вокруг него стояли плетеные стулья с высокими спинками. Даже не стулья, а кресла с подлокотниками. И перед каждым одна над другой сказочно расписанные цветами тарелки из тонкого фарфора, изящные приборы, а в центре – бутылки экзотических форм, салатницы, всего и не разглядишь сразу.

Я только рот от изумления открыл и так с раскрытым и плюхнулся на здоровенную софу сбоку от стола.

На веранде было не так жарко, как в доме, но теплее, чем в нашей городской квартире.

–Раздевайтесь, мальчики, раздевайтесь и рассаживайтесь. Я сейчас электрокамин включу. А жарко станет – дверь на лестницу откроем.

Мы стали стаскивать с себя куртки. Дядя Сурэн собрал их в охапку и куда-то унес.

Потом вернулся, держа в каждой руке по большой тарелке.

–Прошу внимания! Давно обещанные цеппелины и копченый угорь!

Я с вами немного посижу и исчезну, а вы наслаждайтесь, отдыхайте и дышите лесным воздухом до завтрашнего вечера. Тебе, Рома и Юрочке я наверху постелил. А для тебя, Стоян, белье здесь на софу положу.

Мы сели за стол.

–Сурэн, это ведь Володин дом, да? Разве ему оставили дачу после всех перемен?

–Да, по особому распоряжению, как последнему потомку правительственных бакинцев. Но, кажется, скоро отберут в пользу «новых».

Странно, Рома, ты с Мисаком проучился пять лет, и он не знал, что мы с тобой знакомы и при этом давным-давно. Сколько тебе было, когда ты с отцом сюда приезжал? Шестнадцать?

–Пятнадцать. А Мартиросянов, кстати, у нас на курсе двое были, и Гурген, не в пример Мисаку, был на тебя похож гораздо больше. Может, и он твой родственник?

–Чтоб ты знал, Ромочка, все армяне родственники, тем более однофамильцы. Как евреи.

Ну, давайте, наливайте себе коньяк. Это мне из Еревана передали. А потом будем пить вино. Я просто удивляюсь, что почти на всех застольях и здесь, и в Вильно все делают наоборот: начинают с вина, а потом напиваются водкой. Ну, и я с вами рюмочку выпью, хотя давно уже присоединился к тому поколению, которое выбирает «Pepsi». К тому же за мной заедут, так что в трубочку дышать не придется.

Но прежде воздадим должное закускам!

И дядя Сурэн стал раскладывать по нашим тарелкам всякие кушанья с такими объяснениями, что это и как готовится, будто мы были участниками «Смака». При этом он успевал предаваться разнообразным воспоминаниям.

–Рома, ты помнишь Полину Семеновну? Жемчужину? Да? Я боялся смотреть на ее пляшущие руки. А этот, который пенсне в девяносто лет снял, ее муж. Вячеслав Михайлович Молотов. Второй человек после Сталина. Я с ним в Ленинку на электричке как-то ехал, и там молоденький такой милиционер папку его при мне проверял, листик за листиком. А ведь он что-то там писал по утрам, а сестра Полины вечером перепечатывала. Не помнишь, как звали сестру?

–Сара Михайловна, а писал он воспоминания…