Сергей Ильин

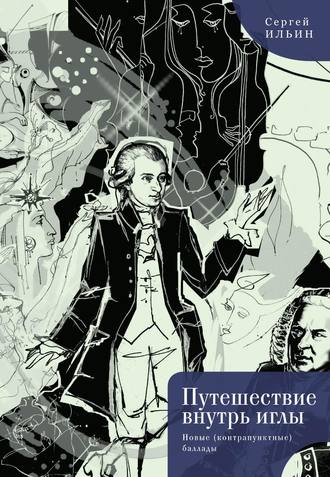

Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады

XX. Баллада о Любимом Коте

1

Мой кот мне больше, чем приятель, —

он член моей семьи давно,

неважно, кто его создатель:

здесь все на славу создано.

Короткошерстный он и серый,

британский, голубых кровей, —

но на английские манеры

плюет мой русский котофей.

Как все коты, он не считает

людей творения венцом, —

и дружбу только к тем питает,

в ком чует душу за лицом.

Мудрец немного, жить он волен

без всяких мишурных убранств, —

и потому вполне доволен

пределом комнатных пространств.

Что говорю? по жизни тянет

в духовном смысле он меня:

тем, что без пищи дни протянет,

а без любви так и ни дня.

Собак он вовсе не боится,

и птичку вряд ли задерет, —

но если ссоре быть случится,

на нас он сразу же орет!

Семьи гармонии хранитель,

стареет он быстрее нас, —

и в чудную зверей обитель

сойти его все ближе час.

Его я там потом и встречу,

а если нет? вскричит простак, —

тогда – с готовностью отвечу —

я что-то сделал здесь не так.

И разве вместо благ премногих

нам встретить снова не важней,

пусть и слегка четвероногих,

но самых преданных друзей?

2

У меня есть кот из породы британских короткошерстных, у него поистине королевская родословная, и у всех нас – домашних – сложилось мнение, будто больше всего на свете он любит меня: почему? в любое время дня и ночи он требовательно зовет меня поласкать его, и эти ласки для него даже важнее еды, не говоря уже о прочих занятия, – есть, однако, только одно место в нашей квартире – на кухонном шкафу – где он привык, чтобы я ласкал его, другого места он не признает, и если я, скажем, болею, он не приблизится ни на шаг к моей постели, – и вот я спрашиваю себя, точно ли это его чувство – любовь ко мне, и нет ли тут скорее своеобразного и почти религиозного ритуала? ведь это малое серое животное сначала избрало меня среди прочих двуногих, потом оно назначило место отправления ритуала, и наконец определило главного жреца его, то есть меня, а тот, ради которого все это организовано, – это и есть он сам, мой британский короткошерстный божок.

Нет, вы только вдумайтесь в это, любезный читатель! сколько здесь нюансов, не уступающих ни одной мудрой книге и сколько субтильной иронии! итак, сначала идет воля, а потом любовь, так всегда было, есть и будет, Шопенгауэр прав: только волей создавались миры и мировые религии, а любви там всегда было, – возьмите хоть Иисуса, хоть Будду: слов о любви вокруг них было сказано немало, а вот реальные и живые проявления любви в их непосредственном окружении вы будете искать, как говорится, «днем с огнем», да и Анна Каренина после родовой горячки вроде бы вернулась к мужу, сделав серьезную заявку на победу любви общечеловеческой над любовью избранной и половой, – вот только, к сожалению, ненадолго: кто не замечает, что здесь незримо схватились гений Льва Толстого и гений Иисуса, и что первый одержал безусловную победу над вторым, тот ничего уже не видит.

Хотя – известен случай собаки, ежедневно навещавшей место, где она в последний раз видела своего погибшего хозяина… но ведь у собаки иная конфигурация воли, так что сам по себе постулат о превосходстве воли над любовью от этого нисколько не страдает, – только вот что нам с этим постулатом делать? сетовать на него? радоваться ему? и то и другое, скажем так, не совсем прилично, – и вот, рванувшись для вида сначала в одну, а потом в другую сторону, остаешься на месте и оставляешь все как есть… прекрасно!

3

Все, как известно, коты – просто в силу кошачьей природы,

встретив впервые людей, недоверчиво смотрят на них:

видят в нас сложную вещь, предсказуемый, в общем-то, робот,

с множеством разных программ все животные, прежде – коты.

Матрицу в нас распознать, что добром, как и злом управляет,

в наших сумбурных сердцах должен быстро и точно их взгляд,

времени мало у них, промедление смерти подобно,

здесь ошибиться нельзя, хоть задача их очень сложна.

Разве не та же рука их погладит, утешит, накормит

или на месте прибьет? говорят – человека рука…

хоть очевидно для всех, что не может и близко быть сходства

между владельцами рук – они будто с разных планет, —

и вот все это понять: безошибочно, тихо, мгновенно

должен наш маленький зверь – и душевная ноша его

в этот малый решающий миг не уступит героям Шекспира:

вот и решай для себя, что важнее – искусство иль жизнь…

Правда, бывает и так, что коты от людей убегают

в точности зная, что те не желают им зла причинить, —

может, играться хотят, а скорее, дистанцию держат:

особь двуногих существ не обязаны кошки любить.

Впрочем, у них есть черта – не заметить ее невозможно —

к людям почти что любым, даже тем, кто содеял им зло,

дверь приоткрыта у них: так что каждый, кто искренне хочет,

снова в доверье войти и живое общенье творить,

может в ту дверцу войти, – только что вот из этого будет,

точно нельзя предсказать: возродится ль меж ними любовь,

или одна лишь приязнь, иль спокойная ровная дружба, —

все со смиреньем принять должен будет тогда человек.

Так происходит, когда посещает супругов измена:

хоть и убита змея, не проходит годами укус…

Много успел я узнать точек зрения на человека

в сущностном срезе его, – в них единство напрасно искать:

боги вещают одно, им по-разному вторят святые,

сам о себе человек разногласья одни говорит,

также у диких зверей не найдем мы на это ответа,

разве спросить марсиан? они только плечами пожмут…

Так что, итог подводя и желая то мнение выбрать,

в коем не истина, нет, но подобие истины есть

в главном аспекте ее: наибольшем сближении с правдой, —

взгляд нам придется принять, каким смотрят кошачьи на нас, —

образ, увиденный в нем, нам о нас основное все скажет:

зеркало хочешь иметь, заведи-ка, дружище, кота!

XXI. Баллада о Человеческом и Божественном в Природе

1

Человеческое в природе можно наблюдать на каждом шагу, более того, при ближайшем рассмотрении кажется даже, что нет в природе ничего, что было бы вовсе лишено хотя бы отдаленного сходства с людьми, поэтому трудно остановиться на чем-то определенном, – разве что наугад ткнув пальцем… пусть это будет всего лишь в качестве примера, соперничество, – что за опасная вещь! оно уже между супругами работает как мина замедленного действия, оно в состоянии разрушить любую дружбу и погубить на корню любое живое и теплое чувство, оно разрушительно во всех областях жизни за исключением, быть может, спорта, оно явилось причиной многих войн, и оно же, как поговаривают злые языки, было главным мотивом отпадения Люцифера от Бога, – в мире животных центральную роль соперничества можно наблюдать на примере приручения львов и тигров: действительно, если, с одной стороны, собака сама по себе не может быть злой, когда хозяин ее добрый, и если, с другой стороны, змею приручить невозможно по причине змеиной ее природы, то укрощение тигров и львов неизменно стоит на обоюдоострой грани, то есть сохраняется риск смертельного нападения на человека, будь то укротитель или посторонний, а все потому, что львы и тигры – в отличие, например, от более слабых хищников, таких как пантера или леопард, которых можно воспитывать без страха для жизни и которые способны реально впитывать в себя человеческую любовь и (только) вместе с нею ощущение естественного превосходства людей над животными – так вот, тигры и львы чувствуют себя в первую очередь не друзьями и тем более не подчиненными человека, а его врожденными соперниками, и ничто не может устранить до конца в них это царственное и вместе ужасное настроение души: сам образ человека понуждает их нападать на него снова и снова, даже если они сыты и нет угрозы потомству, в случае же их приручения запоздалое и внезапное осознание нанесенного их природному достоинству оскорбления чревато гибелью для всякого, кто оказывается в этот критический момент в их непосредственной близости.

2

Как и феномен любой, относительна всякая святость,

степень здесь очень важна, в какой мы над природой своей,

не упраздняя ее, приподняться естественно можем, —

так что кому не дано сил, чтоб подвиг духовный свершить,

но кто свершает его – каким образом, нам непонятно

в наших бывает глазах предпочтительней даже того,

кто совершенен во всем по причине природы счастливой:

то есть в ком Низшего нет и кому неизвестна нужда,

к Высшему сердцем стремясь, себя вечно тащить из болота,

за уши больно схватив, – потому в ядовитой змее,

что, хомячка получив в своей клетке однажды стеклянной,

чтобы всего только жить – вегетариев нет среди змей —

вместо того чтобы съесть, завела с ним престранную дружбу —

так что и ныне они вместе рядышком мирно живут, —

да, в этой самой змее – справедливости ради единой —

святость должны мы признать, не копаясь в мотивах иных.

Ибо копаться в душе даже светочей самых великих

есть неоправданный риск: там найдем мы чудовищ таких,

что и в морской глубине не так часто, быть может, и встретишь,

ну, а поскольку пример хомячка с дружелюбной змеей

не единичен отнюдь: много случаев слишком подобных! —

мир нам природы милей недоступной когорты святых.

Правда, об этом молчат: только то, что не вверено слову,

жить нам возможность дает без оглядки на совести глас.

3

Итак, Божественное в природе сказывается не в безусловном превосходстве Высшего над Низшим в том или ином живом существе, а в той (обычно малой) мере, в какой Высшее преодолевает Низшее, не изменяя и тем более не упраздняя собственную природу: поэтому в тигре, живущем в братском сожительстве с козлом, или в львице, воспитывающей юную антилопу как своего детеныша, следует без всякого преувеличения признать черты подлинной святости, – но больше всего их в той змее, которая подружилась с брошенным ей на съедение хомячком: вот почему, наверное, мир животных мы заключаем в сердце целиком и полностью и без каких-либо ограничений, тогда как на первый взгляд идеальный и запредельный мир разного рода святых, чудотворцев, подвижников и духовных учителей нами интуитивно воспринимается хотя и с восторженным удивлением, но одновременно и с некоторым нутряным сомнением, точнее, с идущей из глубины души насущной потребностью как следует разобраться в этом чрезвычайно важном для нас деле: то есть какова природа этих выдающихся людей? в чем заключается их Высшее и где залегает их Низшее? а главное, какова у них степень преодоления Высшим Низшего? однако поскольку удовлетворительно ответить на все эти ключевые вопросы принципиально невозможно по причине исключительной сложности рассматриваемого феномена, постольку некоторая (и втайне радующая нас) затруднительность в осуществлении последнего и решающего выбора – подобно Дамоклову мечу – висит над нами, и мы продолжаем как ни в чем ни бывало жить между обоими мирами, как сидеть между двумя стульями.

XXII. Баллада о Бомже с Собакой

1

Когда в один прекрасный день, прогуливаясь по Зендлингер-штрассе, одной из самых характерных улиц Мюнхена, и остановившись в задумчивости подле Старых Ворот из красного кирпича, этой столь же древней, сколь и трогательной достопримечательности города, вы видите сидящего в аркадах старика-нищего в разодранном пальто, смахивающем на картофельный мешок, и с замусоленной кепкой в руке, рассеянно разглядывающего праздную толпу, пытаясь придать лицу униженно-просящее выражение, обращаете, далее, внимание на какую-нибудь грациозно продефилировавшую мимо молодую женщину с точеными чертами лица, осиной талией, белой блузой поверх черной майки, в плотно облегающих джинсах и с теннисной повязкой вокруг высокого сжатого лба, замечаете потом, что смотрит на нее и старик-нищий и даже провожает женщину внимательным долгим взглядом, но в его глазах, когда он поворачивается к вам, почему-то неуверенным жестом указывая на кепку, не отражается и следа известного великого волнения, а вам, как всякому русскому человеку, воспитанному на Толстом и Достоевском, вдруг хочется сказать ему что-нибудь простое, веское и утешительное, вроде того, что, мол, жизнь, что ты с нами делаешь, однако он, точно догадавшись о ваших несуразных мыслях, недовольно от вас отворачивается, – да, вот тогда экзистенциальная ненужность любого слова, если оно не подкреплено жестом или поступком, а еще лучше, жизненной позицией того, кто его произносит, то есть негласное предпочтение ему волевого молчания и вечной и бесконечной, как универсум, дистанции, – итак, эта крошечная деталь опять и в который раз бросается вам в глаза как, пожалуй, главное отличие между тем, что есть мир западный, и тем, что мы понимаем под русским миром.

Если же рядом с ним сидит еще и собака, причем третья по счету на вашей памяти (первую вы помните совсем смутно, вторая была старая и больная, еле-еле дышала и на людей совсем не смотрела, и вот откуда ни возьмись, появилась третья четвероногая помощница бомжа), и она тоже ни на кого не смотрит, в том числе на своего бесприютного хозяина, лишь время от времени вдыхая порывы ветра и щурясь на солнце, так что невольно кажется, будто она стыдится своего положения в этом мире, не говоря уже о хозяине, – да… тогда сцена с бомжом приобретает ту самую абсолютную законченность, в которой тихо жужжит, подобно осе, попавшей в пространство между двумя рамами и пытающейся любыми путями выбраться наружу, музыка баллады.

2

Зендлингертор – выхожу из метро:

Старого Города чую нутро.

Прошлое тихо здесь льется мне в грудь,

шумного дня не касаясь ничуть.

С вечностью под руку чтобы гулять,

хоть каждый день я готов приезжать

к Зендлингертору и только сюда —

здесь не наскучит гулять никогда!

Бомж там знакомый сидит у Ворот,

рядом – собака (а лучше бы – кот).

Бомжа стараюсь постигнуть я суть:

в душу прохожих он хочет взглянуть, —

точно стараясь опять угадать,

сколько вот этот ему мог бы дать, —

что, проходя сквозь бомжей редкий ряд

вдруг задержал умиленный свой взгляд

пусть не на нем (он – открыточный вид),

но на собачке, что рядом лежит.

Тошно от ближних нам вечных гримас.

Трогают больше животные нас.

Этот великий, но грустный закон

хитрый мой бомж и поставил на кон

в вечной, как мир, безобидной игре:

строгим не будем к его мишуре!

Правда, мне память как раз помогла:

третьей по счету собачка была —

с тех пор как бомжа приметив того,

пристальней стал я смотреть не него.

Не повезло им совсем с протеже:

прежние, видно, скончались уже.

С новой собачкой теперь он сидит,

так же в сторонку собачка глядит.

Может быть, стыд за хозяина ей

не позволяет смотреть на людей.

Может, сочувствием к бомжу полна,

молча любовь ему дарит она.

XXIII. Баллада о Слепой Женщине

1

В те же часы и на том же углу:

чужда добру, а тем более злу,

что так сближает всех зрячих людей —

точно съестное случайных гостей —

пела – одна перед пестрой толпой —

женщина, что от рожденья слепой,

как утверждают зеваки, была.

Рядом собачка в корзинке спала.

Был ее голос слегка грубоват.

Жест полных рук также чуть угловат.

Голову к солнцу она подняла —

нежит безглазье слепящая мгла.

Тихо в пустых и зеркальных зрачках

небо плывет в надувных облаках.

Да и весь город с его суетой

там приумолк – за нездешней чертой.

А между тем из снующих людей

каждый задерживал взгляд свой на ней:

что ж, к негативу слепого лица

склонны присматриваться без конца

мы – любопытство нам трудно унять:

душу без глаз невозможно понять.

Кто-то монетку ей в блюдце бросал.

Кто-то словцом остроумным блистал.

Кто-то, ее пародируя, пел.

Кто-то еще на собачку глядел.

В общем, людей и вещей длинный ряд,

к ней прикоснувшись, как будто обряд —

низкий? высокий ли? но – исполнял,

и только вид напускной сохранял,

что они нынче от мира сего,

и в них неясного нет ничего.

Если бы пестрая знала толпа:

женщина, что от рожденья слепа,

здесь не за тем, чтоб людей удивить —

кошечек дома ей нужно кормить.

Сам я, едва лишь об этом узнал,

разом нашел, что так долго искал:

там, где сочувствия полного нет,

тайны игривой мерещится свет.

Если ж сочувствием сердце полно,

к тайне любой безразлично оно.

Это к тому я упорно клоню,

что для начала в себе на корню

я бы ту склонность хотел упразднить,

что заставляет нас больше ценить

тайну, чем близких вокруг нас существ,

тайну как сгусток тончайших веществ…

Разве не грех – отдавать веществам

больше любви, чем живым существам?

Как никогда на слепую смотрел

я – и впервые, быть может, прозрел.

2

Приходилось ли вам замечать, любезный читатель, что лица слепых людей по причине отсутствующего выражения глаз выглядят почти всегда для нас, зрячих, отчуждающе и безобразно, но при всем этом вызывают, как правило, безотчетное чувство общечеловеческого, я бы даже сказал, космического сострадания, причем достаточно интенсивного порядка, так что слезы сами наворачиваются на глазах?

Иной раз приходится видеть несчастья неизмеримо большего масштаба, а глаза не плачут, в чем причина? причина, думается, в кратковременном исчезновении привычной иерархии в оценке вещей: ведь когда мы смотрим в глаза другому человеку, мы встречаемся – или думаем, что встречаемся – с его душой, а душа эта по самому своему определению настолько сложный и многогранный феномен, что мы вынуждены поневоле на него настраиваться и под его воздействием даже перестраиваться, то есть все наши психические чувства – коим нет числа, а еще пуще производным от них возможностям – никогда не выступают в своей исконной целостности, но, как железные опилки в магнитном поле, в зависимости от контакта, выстраиваются в определенном и своеобразно оформленном порядке, то есть чужая душа, будучи сама по себе загадочным явлением, является вместе с тем источником отнюдь не загадочного – и гигантского по своим масштабам комплекса причин и условий.

И вот все это опускается во время наблюдения над слепым человеком, – иными словами, вместо того чтобы отдаться сложнейшему конгломерату осмысления чужого страдания и своему отношению к нему – кто этот человек? каким образом постигло его горе? заслужил ли он его? не кармической ли оно природы? как он его переносит? могу ли я ему помочь? как он будет реагировать на мою помощь? нужна ли она ему? не притворяется ли он, желая моей помощи, и не использует ли меня? и так далее и тому подобное – итак, вместо всей этой невидимой, обременительной, мелочной и по большому счету унизительной работы, предшествующей практически любому акту альтруизма, в нас вдруг возникают сочувствие и сострадание в их чистом, незамутненном, исконном виде: как если бы вместо золотого песка, который нужно еще отмывать и отмывать, явился вдруг чистейший слиток золота.

Да, когда мы смотрим на слепую женщину, которая, чтобы прокормить своих кошечек, выходит с собакой на улицу петь и даже пытается совершенствовать свое пение профессионально, – мы испытываем ощущение, будто наши сочувствие и сострадание к ней на мгновение отделились от всех прочих чувств, налились плотью и кровью и, точно наскоро выструганные папой Карло, выглянули боязливо из души: немного неуклюжие, неприспособленные для жизни, но вполне самостоятельные, то улыбчивые, то плачущие, а главное, монументальные в размерах, – и в этом есть что-то буддийское: так можно сочувствовать только существам из другого мира, так мы сочувствуем животным, так мы сочувствуем иным особенно полюбившимся литературным персонажам, – и если бы я во время какого-нибудь греческого отпуска увидел где-нибудь в пещере истекающего кровью циклопа, которого бы заживо поедали муравьи и мухи, но который бы нашел в себе силы взглянуть на меня единственным своим глазом, и что-нибудь проворчать угрожающее и бесконечно жалостливое одновременно, то, я думаю, какими бы нечеловеческими ни были этот его предсмертный взгляд и это его последнее рычание, я не сдержал бы слез: как и глядя на ту слепую женщину.

3

Она стояла на углу и – пела,

и сколько рядом ни было людей:

застывших на трамвайной остановке,

сидящих праздно в уличном кафе,

снующих взад-вперед по перекресткам

иль высунувших голову в окне, —

а также с ними связанные вещи:

как небо, скажем, в легких облаках,

как в нем же ослепительное солнце,

и как под ним – в предвечной суете —

этот родной и надоевший город

(ибо с природой он несовместим,

а человек желал бы быть с природой

в единстве полном, правда, на словах), —

итак, в тот час как люди, так и вещи

не то что были заворожены

тем, как слепая женщина им пела

(как будто бы хотела и могла

она в своем сомнительном искусстве

Орфея подвиг дерзко повторить), —

но как бы все они вдруг приумолкли,

стараясь и не в силах осознать,

что значило – не столько даже пенье,

сколь непривычный облик весь ее:

этот правдивый, неизящный голос,

и грации неженской торжество,

достоинство в движеньях угловатых,

но главное – незрячие глаза:

они что-то такое излучали,

что трудно было выразить в словах, —

так, говорят, есть в сердце мирозданья —

оно иначе и не может быть,

если к ночному небу присмотреться

с внимательностью полной хоть бы раз, —

так вот, там есть невидимое солнце,

чьи смертоносны для людей лучи,

да и, пожалуй, для всего живого, —

за исключеньем разве тех существ,

в ком воплощение духовной жизни,

мы не сговариваясь признаем,

да, солнце темное лишь им нестрашно:

теперь оно нестрашно также ей,

но по другой, болезненной причине…

двусмысленность всегда томит людей

и как-то странно, непонятно их волнует, —

подобное волненье и сейчас

помимо воли люди ощущали,

внимая пенью женщины слепой,

понять пытаясь, что же это значит…

да, также заторможенность была

во всех их чувствах, мыслях и поступках,

как будто из глубокой фазы сна

их вырвал ненароком чей-то окрик

и, миру бдения и миру сна

одновременно будучи причастны,

но ни в одном себя не находя,

они, лунатикам подобно, бродят,

напоминая кукол заводных…

быть может, если б люди вдруг узнали,

зачем слепая женщина поет:

не для того чтоб прокормить собачку,

на одеяльце спящую у ног

(хотя и этого вполне довольно,

чтоб отвернувшись слезы утереть),

а ради многих кошечек своих —

этаких трогательных капризулей,

что выборочны как назло в еде,

и чье питанье стоит ощутимых денег, —

да, если бы о том могли узнать

все эти заколдованные люди,

то б их оцепенение прошло,

как в сказке об Уколотой Принцессе,

и на слепую стали бы смотреть

они уже прозревшими глазами:

как на почти что равную себе, —

она бы в главном сделалась понятной…

(ведь только то, что непонятно нам,

в нас вызывает страх и восхищенье, —

но оба эти чувства далеки

от жизни самой важной: повседневной,

и потому их нужно избегать,

и разве что в каком-нибудь искусстве,

дабы отвлечься от житейских дел,

ища разнообразья, ненадолго

ими с душой увлечься хорошо)…

так вот, о чем мы говорили?

да все о том же: о мирах иных,

о том, что люди, если разобраться,

по части фантастичности равны

как минимум, гомеровским циклопам,

о том, что только музыка одна

спасает мирозданье от распада,

и что любовь двусмысленна всегда

(в ее груди все чувства приютились,

и злобы подколодная змея

там вековечно и открыто дремлет,

и ревность, и предательство, и гнев,

и месть – все человеческие страсти,

питаясь от источника любви,

сдвигают музыкальные орбиты

вращения людей всех и вещей,

толкая их к великим катаклизмам),

и любящая разве доброта —

сочувствие как ко всему живому —

с присущей ей дистанцией во всем

быть может, сохраняет этот мир

в гармонии… да, музыка одна

лежит в основе всякого творенья, —

и пение той женщины слепой,

подобно лире древнего Орфея,

заставило прохожих в летний день

порядок мироздания припомнить…

как странно, что похвастаться не мог

подобным мощным действием на душу

один хоть симфонический оркестр —

а они много дали здесь концертов! —

(спешили звуки в ухо там войти,

чтоб выйти тут же из другого уха), —

поистине, мне крупно повезло,

что, оказавшись в тех местах случайно,

услышал я кондукторшу: она

сказала пару слов о женщине поющей, —

ведь были-то соседками они…

тотчас я, повинуясь зову сердца,

с трамвая дребезжавшего сошел, —

и до сих пор не только не жалею

об этом, но готов тот день считать

одним из самых лучших в моей жизни:

а было их немало у меня.