Михаил Вострышев

Частная жизнь москвичей из века в век

Боярская дума и Земский собор

Царь гладит, а бояре скребут.

Пословица

Дума ведет начало от стародавнего обычая русских князей совещаться о важных делах со своими главными дружинниками, или, как их звали, думцами. Когда-то такие совещания были обычаем, строго исполнявшимся князем. Но с усилением московских государей эти совещания, не представлявшие определенного законного учреждения, утратили свою обязательность. Боярская дума приобретала большое значение только при отсутствии государя в Москве или при его малолетстве.

И все же звание думного боярина было очень почетно, и получить его могли лишь самые сановитые бояре, да и то по достижению преклонных лет.

При назначении в члены Боярской думы царю всегда приходилось считаться с родовым старшинством бояр и жаловать многих в Думу «не по разуму их, а по великой породе», – как выразился знаменитый московский подьячий XVII века Григорий Котошихин.

Во второй половине XVII века «сидение великого государя с боярами о делах» происходило три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. При накоплении же множества дел заседали и чаще. Царь, если он присутствовал на заседании Боярской думы, садился на трон, а остальные участники размещались поодаль на лавках.

Окольничие садились ниже бояр, думные дворяне – ниже окольничих, и в каждом из этих разрядов все размещались строго по знатности рода. Если же рядом оказывалось несколько человек одного рода, то старшие по годам садились выше младших. Думные же дьяки должны были и вовсе стоять. Если только заседание затягивалось, то по разрешению царя и они могли присесть.

Начинались заседания обычно ранним утром и длились до обедни, то есть до семи часов утра. Иногда продолжали заседание и вечером, перед всенощной. Собирались, где укажет государь. Обычно это происходило в Золотой палате.

Заседание обыкновенно открывалось обращением государя к думцам: «И вы, бояре и думные люди, помысля, к сему делу дайте способ». После недолгого чинного молчания вставал кто-нибудь из бояр и излагал свое мнение. Потом одни чинно возражали, а другие сидели молча, «бороды свои уставя, – как писал современник, – ничего не отвечают, потому что многие из них и грамоте не учены».

Царь и ближний боярин

Часто обмен мнениями переходил в горячий спор, продолжавшийся до тех пор, пока путем обоюдных уступок спорившие не приходили к общему решению. Тогда думный дьяк писал приговор, начинавшийся словами: «Великий государь, слушав докладной выписки, указал, и бояре приговорили…» Если же государь в Думе не присутствовал, то думный дьяк писал: «По указу великого государя бояре, той докладной выписки слушав, приговорили…» Когда государь не присутствовал в Думе, первое место принадлежало старшему по роду боярину, и тогда имя этого боярина упоминалось в записанном решении.

Чинный порядок заседаний нарушался только случаями вроде того, когда Василий III выгнал с заседания говорившего наперекор ему боярина, да случаями местничества, когда родовому самолюбию какого-нибудь думца покажется, что сосед не по праву занял место выше его. В такие споры вмешивались все, и дело доходило до шумного скандала, которого порой не мог унять даже государь.

Реже нарушался ход думских сидений хвастовством какого-нибудь не в меру загордившегося боярина. Переспорит его в деле другой, и тогда он начинает высчитывать свои прошлые заслуги, коря соперника в том, что он и десятой доли его трудов не сделал. Когда зайдет такой гордец в своих речах далеко, царь или просто велит ему замолчать, или, если рассердится, так велит нарушителя порядка вывести во двор. Так однажды поступил Алексей Михайлович со своим тестем боярином Милославским, когда тот вздумал похваляться своими военными подвигами, которые только еще собирался совершить, если под его начало дадут войско.

Созывали свою Думу – Освященный собор – и московские митрополиты и патриархи, где присутствовало высшее духовенство.

Боярин

Иногда случались столь важные дела, что государь считал нужным созвать представителей всех своих владений на Земский собор. Первый такой Собор созвал царь Иван IV Грозный. Особенно часто собирал выборных людей со всего государства царь Михаил Федорович.

Выбирались представители на Собор из всех свободных сословий – дворяне, торговые и посадские люди. Кроме того, членами Земского собора являлись все представители Боярской думы и Освященного собора.

Открывал Земский собор обыкновенно царь. Выборным предъявляли вопросы, на которые они должны были дать ответ, но не от себя лично, а от всего сословия. Впрочем, не возбранялось и отдельным людям в письменном виде подать свое особое мнение. После того, как сословия определялись с ответами, их передавали для обсуждения в Боярскую думу, где под главенством царя сочинялись постановления, имевшие силу закона.

Самые значимые Земские соборы были не те, что созывал государь, обладавший абсолютной властью, а те, которые избирали царя – Бориса Годунова и особенно Михаила Федоровича.

Остальные же Соборы имели малое значение. Выборные даже часто в своих ответах выражались расплывчато и витиевато, предоставляя «государю и государевым боярам» решить вопрос по-своему. «Мы же, – заверяли они, – где государь укажет, на его государеву службу готовы, кому вмочь».

Земские соборы просуществовали меньше полутора столетий. При Михаиле Федоровиче их созывалось двенадцать, при Алексее Михайловича – четыре, а при Петре I о них уже и не вспоминали.

Городская дума

Дума – собрание чинов для каких-либо дел.

В. И. Даль

До конца XVII века городское управление было сосредоточено в руках «приказных и иных чиновных людей», которые заведовали благоустройством города, чинили суд, налагали поборы и регламентировали торговлю и промыслы. В 1699 году указом Петра I в Москве была учреждена Бурмистрова палата, вскоре переименованная в ратушу, с правом избирать в нее бурмистров из среды городских жителей. Впервые же городское общество признано юридическим лицом, обладающим правом собственности на общественное имущество и правом установления правил, обязательных для всех жителей, в опубликованной 21 апреля 1785 года «грамоте на права и выгоды городов Российской империи».

Надо заметить, что должность городского головы[1] появилась раньше, чем была учреждена Дума. Она установлена 14 декабря 1766 года манифестом о создании «комиссии для сочинения проекта нового Уложения». Единственной обязанностью городского головы было председательствовать при выборе депутатов от города в состав создаваемой комиссии. Первого московского городского голову избирали поверенные от домовладельцев в доме графа А. Г. Орлова-Чесменского в Немецкой слободе 25 апреля 1767 года. На двухлетний срок тогда выбрали князя Александра Алексеевича Вяземского. О какой-либо деятельности первых городских голов ничего не известно, но архивные документы подтверждают, что их перевыборы каждый раз на двухлетний срок происходили трижды. Новое значение должность городского головы получила после утверждения Екатериной II 7 ноября 1775 года губернской реформы («Учреждение для управления губерний Российской империи»). Он стал председательствовать в появившемся Сиротском суде, и на него была возложена обязанность «попечения об оставшихся после городских жителей вдовах и осиротевших малолетних детях, находящихся без призрения». Выборы городского головы было предложено производить городскому обществу раз в три года. Согласно этим узаконениям и в связи с открытием Московской губернии поверенными от купечества и мещанства на должность городского головы 10 октября 1782 года был избран именитый гражданин Демид Демидович Мещанинов.

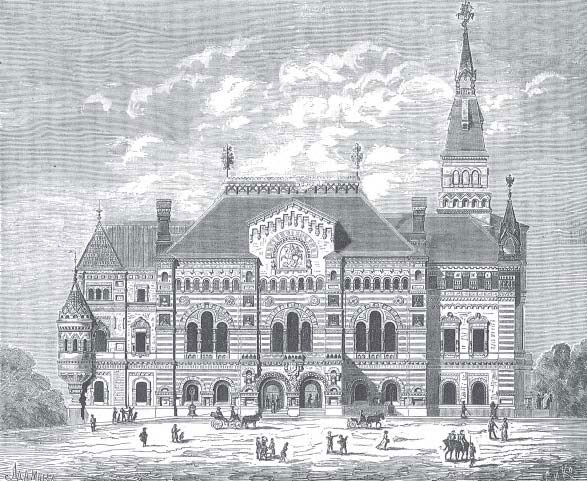

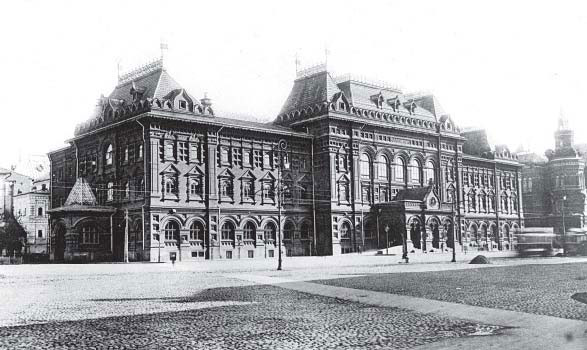

Проект здания Московской думы

Московская дума была открыта 15 января 1786 года и, не успев приступить к делам, тотчас попала в тяжелый финансовый кризис. Итог первого года работы городского самоуправления оказался плачевным: «Требование Шестигласной думы[2] приемлются без надлежащего уважения, а по недавнему учреждению едва только и считается ли Городская дума в числе прочих в Москве присутственных мест».

В 1799 году был введен «Устав столичного города Москвы» с учреждением вместо Думы Ратгауза из правительственных и выборных чиновников с президентом во главе. Должность городского головы была упразднена. Это нововведение императора Павла I отменили вскоре после цареубийства – 2 апреля 1801 года, с подтверждением грамоты 1785 года.

Вся работа Думы зависела от деятельности городского головы. На эту должность почти всегда выбирали всеми уважаемого человека из числа купцов первой гильдии. Понимали, что, как гласит пословица, каков поп – таков и приход. Особенно наглядно это стало заметно, когда городское хозяйство в 1843 году возглавил, став городским головой, А. П. Шестов. За время его службы мещанское и ремесленное сословия впервые получили самостоятельность и независимость. Шестов приобрел громадное уважение среди городской бедноты тем, что не отмахивался, как его предшественники, от их нужд. К нему часто обращались за разрешением споров. Одного его слова часто было достаточно, чтобы прекратить тяжбу.

Шестов взял под свою защиту все тягловое городское общество: «Ни один московский купец и мещанин, взятый в полицию, не может быть окончательно обвинен или оправдан без приговора общества и его головы». Именно на борьбу с самоуправством полиции уходили основные силы и отвага Шестова. Боролся он и с казнокрадством в городском хозяйстве, в чем заручился поддержкой генерал-губернатора князя Д. В. Голицына, благоволившего к «дедушке Андрею», как звали своего городского голову московские обыватели.

В 1862 году было введено новое «Положение городского устройства Москвы». Установлены пять сословий (потомственные дворяне, личные дворяне, купцы, мещане и ремесленники), управление каждого из которых возлагалось на свою сословную Управу. Для ведения же общегородских учредили Общую думу, куда каждое сословие через сто человек своих выборных избирало из своей среды 35 гласных. Из состава Общей думы, которая занималась составлением законов (приговоров) избиралась Распорядительная Дума для внедрения этих законов в жизнь (позже переименована в Городскую управу). Сословных старшин, их товарищей, городского секретаря, членов Распорядительной думы, казначеев утверждал в их должностях московский генерал-губернатор. На должность городского головы, председательствовавшего как в Общей думе, так и в Распорядительной думе, в 1860-х годах требовалось избирать не менее двух лиц, окончательный же выбор из них оставался за генерал-губернатором. Первые выборы Общей думы состоялись в 1863 году.

В Шестигласной думе заседало, главным образом, купечество. Теперь же она стала всесословной. Выборы городского головы состоялись 16 марта 1863 гола в большом зале Российского Благородного собрания. Все хоры были заполнены зрителями. Из шести претендентов на должность городского головы И. Ф. Мамонтов снял свою кандидатуру. Первый баллотировался И. А. Лямин. За него было опущено 199 избирательных шаров и 262 неизбирательных. Следующий – Г. И. Хлудов («за» – 278, «против» – 183), князь А. А. Щербатов («за» – 338, «против» – 123), А. И. Кошелев («за» – 156, «против» – 305), И. В. Селиванов («за» – 82, «против» – 379). Гвардии поручик князь Александр Алексеевич Щербатов был утвержден генерал-губернатором как председатель новой Думы, основанной на началах истинного самоуправления и всесословности.

Шесть лет прослужил князь московским городским головою, трудясь на благо Первопрестольной. «Все мы, все без исключения, – вспоминал он, – были люди новые на том поприще, на котором были призваны действовать».

Дума ведала образованием, общественным призрением, освещением, водопроводом и санитарным состоянием города, арендой земли и множеством других дел. При А. А. Щербатове город самостоятельно выстроил Бородинский мост и начал перестройку всех деревянных мостов, превратил полуразрушенные Титовские казармы в благоустроенную больницу, заново отстроил Хамовнические казармы, перевел на городские окраины и оборудовал бойни, устроил дополнительный водопровод из Ходынских ключей, ввел газовое освещение, определил точные границы Москвы, открыл более десятка городских училищ в бедных районах…

Сословное основание выборов просуществовало недолго, до нового Городского положения 1870 года. Бесспорно, самым выдающимся городским головой был купец и благотворитель Николай Александрович Алексеев, занимавшийся благоустройством Москвы на этой должности в 1885–1893 годах. Его настойчивость и энергия проявлялась во всех городских делах, и, в особенности, в переоборудовании устаревшего для столь большого города водопровода и устройстве канализации. «Больницы, школы, другие разные отрасли городского управления, – вспоминал М. М. Богословский, – всюду проникал его зоркий хозяйский глаз, всюду слышался его громкий голос, везде он был энергичным решительным организатором, живо схватывавшим суть дела, быстро соображавшим и находившим средства к осуществлению задуманного». Алексеев погиб на своем посту – был смертельно ранен душевнобольным во время приема посетителей в Думе.

Последние значительные изменения выборной системы появилось в Городском положении от 17 июня 1892 года. По нему Москва была разделена на шесть избирательных участков, в каждом из которых выбирали от 25 до 28 гласных. В гласные могли баллотироваться только избиратели, проживавшие на территории данного участка. Голосовали и могли быть избранными мужчины, достигшие 25 лет. Женщины в выборах вовсе не участвовали. Городской голова избирался из гласных не моложе 30 лет и имевших не менее 15 тысяч рублей капитала. Предвыборной агитации почти не существовало. И в этом не было нужды – про каждого местного жителя и так знали всю подноготную. Лишь с 1905 года разрешили предварительные собрания кандидатов в гласные с местными жителями. Но было оговорено, что на собрании имеют право присутствовать только избиратели данного участка.

Шестигласная, а потом и Общая дума размещались в доме Губернских присутственных мест на месте, ныне занятом Государственным Историческим музеем. Распорядительная дума (Городская управа) занимала шикарное помещения в доме графа Шереметева на Воздвиженке. «В этих богатых хоромах, – вспоминал В. Голицын, – копошился персонал, далеко не отвечавший им, и более подходящий к тем закоулкам и чуланчикам, в которых помещалась бывшая Шестигласная дума в здании присутственных мест у Иверских ворот».

Здание Московской думы на Воскресенской площади

Под одной крышей Московская дума и Городская управа стали жить с мая 1892 года, когда было закончено постройкой здание на Воскресенской площади, в советские годы отданное под Музей В. И. Ленина. На первом этаже размещались телеграфная и телефонная комнаты, регистратура, казначейство, строительное отделение и отдел по сборам городских налогов, бухгалтерия и 5-е отделение Городской управы. Широкая лестница вела на второй этаж, где находились главный и малый залы для заседаний, 2-й, 3-е, 7-е и 9-е отделения Городской управы и оценочная комиссия. Третий этаж занимали водопроводное и канализационное отделения, архив, контрольное отделение и присутствие по воинской повинности. В подвальном этаже со сводчатым потолком помещалось отопительное оборудование, запас топлива и были жилые помещения курьеров.

Пятнадцать лет Московская дума просуществовала в новом здании. Но Октябрьская революция покончила с выборными органами самоуправления, заменив их подконтрольным кремлевским комиссарам Моссоветом и руководством Московским городским комитетом Коммунистической партии.

Жилище

Город чудный, город древний,

Ты вместил в свои концы

И посады, и деревни,

И палаты, и дворцы!

Ф. Н. Глинка

Археологи, работая бок о бок с геологами на месте древнейшего поселения на территории современной Москвы – Дьякова городища (Коломенское), подвергли свои находки – кости животных, остатки деревянных построек, украшения, да и саму почву радиоуглеродному анализу. Оказалось, что первое поселение людей здесь появилось в VI–VII веках до нашей эры. Скорее всего, тогда здесь обитали финно-угорские и балтийские племена.

В далекий железный век жилища первых «москвичей», которые ушли из этих мест по непонятным причинам задолго до появления на Боровицком холме и в его окрестностях первых славянских поселений, представляли собой несколько столбов, соединенных между собой переплетенными ветками. Эти «шалаши» окружали пастбища и березовые, липовые, сосновые, дубовые леса. Засевали «дьяковцы» две с половиной тысячи лет назад свои поля пшеницей, ячменем и просом. Ловили в Москве-реке (хотя тогда у нее наверняка было другое название) щуку, сома, судака, стерлядь. Изготовляли глиняную, деревянную и берестяную посуду.

Конечно, не следует думать, что на территории нынешней Москвы в эпоху каменного и бронзового веков местным жителям было тесно. Одновременно здесь проживало, по подсчетам археологов, не более ста человек, что подтверждают исследования остатков могильников в Давыдкове, Спас-Тушине и на Фестивальной улице.

Около трех тысячелетий назад, в эпоху железного века, в пойме Москвы-реки стали селиться земледельцы. Ныне насчитывается около десяти городищ этого времени, в каждом из которых проживало до ста человек. Современный человек может удивиться: зачем при такой малочисленности населения взваливать на себя тяжелый труд – обрабатывать почву? Вокруг же столь привольно и всего довольно! Хочешь – охоться на бобра, глухаря, рябчика, лося. Хочешь – лови стерлядь и щуку. Хочешь – собирай лесную ягоду, орехи, грибы. Но людям, наверное, надоедает вечно бродить по свету в поисках добычи, оставаясь бесприютным. Вот они и устраивают себе более прочные и более теплые жилища, в которых собираются дожить до конца своих дней, а вокруг распахивают землю, чтобы всегда про запас была пища и для своей семьи, и для домашнего скота.

Можно быть уверенными, что дома первых жителей города Москвы в XII–XV веках мало чем отличались от бревенчатых изб новгородцев, киевлян или суздальцев. Печи у большинства горожан топились по-черному (без трубы, дым выходил в отверстие в крыше), маленькие окна, соломенные крыши. Изба русского крестьянина почти без изменений дошла до XVIII и даже XIX века. А вот дома знатных москвичей с течением времени постоянно усовершенствовались.

В начале XVII века жилище московского боярина представляло собой громадный двор, окруженный высокой бревенчатой или кирпичной стеной. Над главными воротами, разукрашенными резьбой и башенками с расписными дверцами, в киоте помещалась икона.

Четырехугольный деревянный дом боярина был сложен из дубовых брусьев с умением, без единого гвоздя для скрепы. Все щели были проложены мхом для тепла. В первом этаже, подклети, жили холопы, второй занимала хозяйская семья. Обширные теплые сени соединяли дом с соседним – покоями боярский сыновей. Над горницей и сенями шел третий этаж – высокий терем для боярыни с боярышнями. Крытые переходы соединяли хоромы с домовой церковью. По всему двору были разбросаны амбары, клети, конюшни и мыльня. Много места занимал тенистый сад, где между рядами яблонь и груш росли в грядах овощи, в парниках дыни, а возле изгороди черемуха, калина и горькая рябина.

Шелковые ткани, по большей части красных цветов, расшитые золотом, покрывали лавки, скамьи, дубовые с резьбою столы. Солнечные лучи, проникая сквозь разноцветные стекла, играли на серебряных паникадилах в столовой палате, на зеленой муравленой печи, обитых красной кожей стенах и расписном потолке. Дорогие пушистые ковры лежали на полу. На маленьких пестрых столиках были разложены для украшения различные вещицы: серебряные яблоки, позолоченный мужичок, костяной городок с башнями, часы с затейливыми фигурками. Но ни зеркал, ни картин не допускал благочестивый боярин в своих покоях, так как духовенство не одобряло этих заморских украшений.

В 1660—1670-х годах своей необычностью выделялся дом князя Василия Васильевича Голицына, стоявший за высокой оградой недалеко от Тверской улицы, резко выделяясь среди других строений своей величиной и изяществом. Крыша боярских хором была покрыта медными листами. Внутри тоже многое было устроено на иноземный лад. В столовой палате – дорогие ковры, живопись. На потолке изображено нечто, похожее на небо с солнцем, планетами и звездами, а вокруг в позолоченных ободках, искусно вырезанных из дерева, целый ряд изображений пророков. Сверху спускается оригинальная люстра с шестью подсвечниками, которую как бы поддерживает золоченая голова лося. Стены отделаны под мрамор, окна частью расписаны, на стенах зеркала в золоченых резных и черепаховых рамах. Кое-где в простенках висели индийские и персидские ковры с золотыми и серебряными узорами на красном шелковом фоне. Посреди комнаты стояли столы со скамьями вокруг, обитые красным гамбургским сукном, и огромный, весь резной шкаф для серебряной посуды.

В кабинете хозяина, отделенного от столовой несколькими переходами, стены частью были завешаны кожами немецкой работы. Кругом портреты царей в дорогих рамах, ниже шпалеры – изображения из охотничьей жизни, как видно, вывезенные из заграницы. В углу стояли клавикорды, далее на особой подставке орган. В простенках между окон были развешаны географические карты. Множество небольших тумбочек, столиков, шифоньерка. На них – поставцы, шкатулки, янтарный ящичек. Около двери висел термометр в тонкой резной раме.

Дом богатого москвича, но не столь знатного, как В. В. Голицын, в конце XVII–XVIII веке представлял собой бревенчатый пятистенок, одна половина которого – светлица с «каморкой» (семейное помещение с особой спальней) и вторая половина – светлица для гостей. В гостиной – оштукатуренный потолок, выстланный каменной лещадью пол, украшенная зелеными изразцами печь. На стенах зеркала, по стенам стулья и лавки, посередине один или два дубовых стола, покрытых ковровыми скатертями. При доме обязательно был сад и огород, конюшни и кладовые. Во дворе в просторном месте, где не держали никакого хлама, соломы и рогож, ставили печь, на которой готовили кушанья и грели воду для хозяйственных нужд.

«В империи вашей, – сказал один иностранный посол, желая польстить Екатерине II, – сильный не унижает слабого, и Москва это доказывает. Там убогий домик стоит спокойно близ великолепных палат». Это лицемерное заявление можно отнести не только к XVIII, но и к XIX веку, и даже первой половине XX века, когда рядом с роскошными особняками, в которых в просторных залах скучали несколько сот праздных богачей, ютились холодные и сырые полуподвальные домишки и бараки, где обитало рабочее население первопрестольной столицы.

Поэт Петр Вяземский с непонятным умилением писал:

Здесь чудо – барские палаты

С гербом, где вписан знатный род.

Вблизи на курьих ножках хаты

И с огурцами огород.

Поэзия с торговлей рядом,

Манчестер ворвался в Царьград,

Паровики дымятся смрадом,

Рай неги и рабочий ад.

Но это соседство было неприятно знатному люду, и, в конце концов, в нашем XXI веке «господа» добились своего – рядом с их жилищами, окруженными заборами и охранниками, не увидишь поселений бедноты.

Говорить что-то общее о московском жилище XIX века невозможно – настолько разнились между собой дома вельмож, купцов, ремесленников, крестьян, во множестве проживавших на окраинах города, и фабричных рабочих. Вот лишь несколько характеристик московского дома.

Купеческий дом в Рогожской слободе 1850-х годов: «Дом у нас был обставлен хорошо. Всюду ценная мебель красного дерева, работы известного мастера Пика, ковры, зеркала, а в комнате матери на полу лежали пушистые, выделанные медвежьи шкуры» (П. Богатырев «На долгом пути»).

А вот свидетельство Н. Скавронского о доме богатого старовера Рогожской слободы того же времени: «Меня встретили две собаки – одна цепная, другая вольная, – встретили и проводили громким лаем. Двор зарос травою, в стороне лежала налитая доверху помойная яма, посредине было вырыто что-то вроде погреба с низенькою над ним деревянною постройкою, окрашенною в дикую краску, в стороне стояли ветхие сараи, оштукатуренные, с деревянными затворами, выкрашенные также дикой краской. Мельком взглянув на все это, я вошел на крыльцо, на ступенях которого стояла лужами вода, взошел в комнаты и уже вполне почувствовал, что я среди нового, мне мало ведомого мира. Первое, что бросилось в глаза, – это лежанка из больших, старинных, с синими каемками изразцов, потом пустые желтые стены, затянутые по углам паутиною, потом старинные образа и рукописные молитвы, потом узкие окна со ставнями, с соломенными плетенками между рам, чтобы не проникал сквозь них взор проходящих. Замкнутость и обстановка старого упорного быта были во всех своих атрибутах пред глазами; они сказывались во всем: в мелких комнатах, похожих на клетушки, в разных потаенных шкапиках для разного снадобья, в широких, чисто строганных и вымытых по старинному обычаю с белой глиной полах…»

В этой купеческой и мещанской части Москвы каждый отгораживался от соседа глухими длинными заборами, за которыми раздавался лай злых собак. Ворота почти всегда были на запоре, занавески завешаны. «Дом или домишко похож на крепостицу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду», – писал о Замоскворечье В. Г. Белинский.

«Как хороши были старые московские особняки внутри большого тенистого сада, – ностальгически восклицал, вспоминая дворянские усадьбы, Николай Львов, – с их флигелями и сараями в глубине двора. Сколько прелести в старой мебели из красного дерева, обшитой бархатным штофом, и в глубоких креслах, покрытых зеленой кожей, и в этих старых портретах в золоченых рамах, которые казались детям такими страшными, точно ночью дедушка может выйти из рамы и в своем синем халате прийти наверх, в детскую комнату! Как хорошо было в няниной комнате! Как пела у нее желтая канарейка в клетке, и ее веселый треск разливался по всему коридору! О, эти особняки и старые усадьбы, создававшие русскую женщину с такой теплотой материнского чувства, с такой кротостью и покорностью, что казалось, ей предназначено пройти свой жизненный путь, не касаясь земли ногою! Эти старые усадьбы с белыми колоннами и тенистыми липовыми аллеями – Ивановки, Михайловки, Петровки – и московские особняки в переулках возле Арбата, с Собачьей площадкой и с Поварской, отложившие на русской жизни свой глубокий отпечаток идеализма, давшие поколения людей с возвышенными мыслями, бескорыстных в своих побуждениях и искренних в своих чувствах!..»

Подобных воспоминаний о милых московских дворянских пенатах тысячи. Но все они об одном и том же – о тихой и беспечной жизни в «дворянском гнезде», о диванах огромного размера, свечах в бронзовых подсвечниках, о балах и карточной игре на вымытых дворней полах.

Но денег у большинства дворян, умеющих только тратить, но не зарабатывать деньги, становится все меньше, и дома их меняют свой облик, жизнь во многих из них затихает. «Ныне в присмиревшей Москве, – пишет Пушкин в 1835 году, – огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного, который платит хозяину тридцать рублей в месяц за квартиру; великолепный бельэтаж нанят мадамой для пансиона – и то слава Богу! На всех воротах прибито объявление, что дом продается или отдается внаймы, и никто его не покупает и не нанимает».

Жилище, созданное исключительно для отдохновения от вечной скуки, хоть и красиво внешне, несет на себе антигуманистический отпечаток. Поэтому птичники с павлинами, зимние сады с пальмами, фонтаны с мраморными нимфами и театр с крепостными артистами в усадьбах Юсупова и еще нескольких человек, ему подобных по богатству, не достоинство, а, скорее, укоризна городу, и можно лишь приветствовать разорение этих «дворянских гнезд». Существовали даже дома, большинство комнат которых вовсе были без окон, так как они предназначались исключительно для ночной жизни и дневного сна. Например, дом Гурьевых на Тверской улицы, неподалеку от Страстной площади, в котором жил богач и гастроном Гурьев, изобретатель гурьевской каши и гурьевских блинов. Тоже и другой дом поблизости, принадлежавший известному обжоре и развратнику Рахманову. Каждая его комната имела свой стиль. Столовая была вся дубовая, с массивной резной дубовой мебелью. Зала и другие приемные комнаты были отделаны в стиле рококо. За ними следовали комнаты в помпейском стиле, где на стенах были воспроизведены копии помпейских фресок. Мебель и лампы в этих комнатах тоже в древнеримском стиле. Из них вела дверь в замкнутый со всех сторон глухими стенами палисадник, оканчивавшийся павильоном тоже в помпейском стиле, где и происходили оргии хозяина дома.

Одновременно с этими особняками в Москве существовали ночлежные дома и коечно-каморочные квартиры. В вонючих холодных комнатах с низкими потолками, где нельзя выпрямиться высокому человеку и где за стенами, покрытыми вечной сыростью, ютилась чуть ли не половина жителей города, роскошью считалось, если у человека имелась собственная койка. Вечная мечта простолюдина – деревянный дом с мезонином где-нибудь возле Сухаревой башни, корова в сарае, куры и индюк. Но, увы, это неприхотливое жилище было не по карману большинству.

По переписи 1882 года в Москве насчитывалась 15 тысяч застроенных владений на 753 тысячи человек. Таким образом, на каждое жилое здание приходилось в среднем 50 человек. Во всех зданиях насчитывалось 70 330 жилых квартир, в которых помещалось 625 400 человек. Еще 102 тысячи человек помещались в 3870 «общежитиях» – гостиницах, ночлежных домах, богадельнях и т. п. Кроме того, 21 тысяча человек проживала в помещениях присутственных мест и разных общественных учреждений. В среднем в каждой московской квартире проживало 9 человек (в Петербурге – 7, в Париже – 3). Такая значительная плотность заселения объясняется значительным рабочим населением города, состоявшим, главным образом, из пришлых земледельцев, живших здесь без семьи, артелями в бараках. Следует также добавить, что 10 % всех квартир составляли подвальные помещения.

«Квартирный кризис мертвой петлей охватил довольно широкие слои столичного населения, – констатировала в 1909 году Московская дума. – Но есть обыватели, имеющие полное право считать себя еще в более худшем положении. Это именно обитатели коечно-каморочных квартир и дореформенных ночлежек Хитрова рынка, несмотря на все меры, предпринимавшиеся доселе городским управлением, продолжающих оставаться теми же подобиями клоак, вредных и в нравственном, и в санитарном отношениях».