Игорь Кощеев

Ночь нежна?

Историю эту рассказал старший брат, когда мне было лет 13. Он только окончил среднюю школу, с институтом ещё не определился, да и не особо стремился к получению высшего образования. Тем более, в те времена институт ещё не давал права на отсрочку от армии, так что с осенним призывом он так и так попадал в войска. Родители наши в тот вечер ушли в гости к соседям, и мы с братом остались вдвоём. Конечно, скажите вы, старшие братья любят приврать, чтобы нагнать страха на мелких. Им кажется забавным, как младший начинает невольно жаться от услышанных баек про чёрную руку или про мертвяков, пристающих по ночам к прохожим, что решились пройти через старое кладбище. Но я к тому времени был не такой уж и мелкий. Да и легенду, частью которой стал брат, в нашем посёлке знал каждый.

Как любой ребёнок, родившийся в советское время в далёком колымском посёлке, я с детства был наслышан баек да небылиц про окрестные места. В посёлке из развлечений – раз в месяц дискотека в местном ДК, да в актовом зале клуба автотранспортников индийский блокбастер «Танцор диско» на всех сеансах две недели подряд, пока киномеханик на попутках не привезёт новое кино. А когда до цивилизации сотни километров, в единственном киоске на почте – газета «Известия» и «Правда», по телевизору всего одна программа, то информационный вакуум должен быть чем-то заполнен. Вот и процветало устное творчество (которое правильнее назвать «байками»), как в среде неокрепших умов советских пионеров, так и среди состоявшихся строителей коммунизма.

Про заброшенные в тайге заимки и сторожки, в которых годами не пополнялись запасы, однако каждый раз, когда какой-нибудь охотник набредал на них, там завсегда были приготовленные дрова для буржуйки, сахар и макароны. Про красный свет ракетниц, что выводил заплутавших грибников к посёлку. Но из жителей посёлка ракетниц никто не запускал. Про лай собак, что в метель слышали водители-дальнобойщики. Дорогу перемело, «Урал» засел по самые колёсные арки, топливо перемёрзло, с пути сбились, куда двигаться – неизвестно и последние пятнадцать минут ехали наугад. А вьюга такой плотности, что стоит глаз открыть против ветра, как тут же снега на него налипнет, словно снежком зарядили. И шли они на этот лай и выходили к посёлку. Только собаки в такую метель не лают. Они забиваются в дальний угол своих будок и сами дрожат от той жути, что творится на улице. Да и ветер совсем в другую сторону и до посёлка от машины несколько километров. В такую метель, да на таком расстоянии даже лай Цербера не услышать.

У меня тоже есть своя история, которую я обязательно когда-нибудь расскажу.

Но сегодня история брата.

Итак, мне 13 лет, я сижу на краешке табуретки на кухне, расположенной в старой колымской «двухэтажке». И, пока родители в гостях, замерев, слушаю рассказ.

Солнце медленно, словно нехотя, скатывалось за далёкие чёрные сопки. Тайгу лёгким одеялом накрывала тёплая июльская ночь. Дневные звуки постепенно стихали, и она готовилась отходить ко сну.

Мы вышли из кустов высокого, выше человеческого роста, стланика. Позади – километров пять, пройденные только с одной остановкой на перекур. Торопились добраться до места засветло.

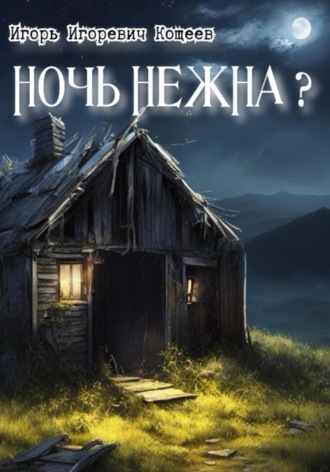

Прямо перед нами выросла небольшая сопочка, диаметром максимум в полкилометра и высотой метров двести. Абсолютно голая, только кое-где поросшая мхом и брусничником. Один-в-один, как наша Сахарная Головка, что за Дебином, только меньше (впоследствии я не раз ещё встречал на Колыме именно такое название – «Сахарная Головка» у подобных сопок: небольшие, остроконечные и совершенно голые, они, словно прыщ выделялись среди общего северного пейзажа). На вершине сопочки стоял барак. Должен был стоять.

Как только мы вышли из тайги, стланик тут же позади нас сомкнул ветки, словно сказочная охрана какого-то падишаха, свои секиры, опоясав подножие сопки сплошной стеной из зелёной хвои. Тайга словно выплюнула нас к подножию сопки и снова захлопнулась.

В экспедицию эту мы выбрались вчетвером: я с Серёгой и наши девчонки – Таня и Инна. Несколько дней назад мы все дружно отгуляли на школьном выпускном и вот-вот должны были разбежаться, разъехаться по разным уголкам нашей страны.

– Мих, сколько время? – спросил Серёга.

Он свои часы забыл, а девочки в лес брать не стали, чтобы не потерять. Так что я оказался в компании единственным обладателем хронометра. Я посмотрел на циферблат своих, подаренных родителями, «командирских»:

– 23-30.

Ещё десять минут назад мне казалось, что мы заблудились и, пока солнце окончательно не село, надо возвращаться к нашим мотоциклам, оставленным там, где упёрлись в сплошной валежник. Путь сюда был известен только Серёге и то по рассказам его дяди. Тот, конечно, охотник и рыбак в посёлке известный, да и в тайге ориентируется с закрытыми глазами, но я начал приходить к выводу, что он просто решил пошутить над Серёгой и выдумал историю про то, что ему известен путь, который никто не знал.

Слухи об этих местах ходили разные. Где-то поблизости во время войны был то ли урановый, то ли оловянный, то ли прииск, то ли рудник. Толком никто не помнил. Геологи в начале сороковых обнаружили богатейшее месторождение. Для страны, которая воевала с фашизмом, на тот момент очень нужное и важное. За пару месяцев силами «зэков», которых в наши края отправляли с «материка» пароходами, возвели лагерь и стали усиленными темпами это месторождение осваивать. Немногочисленное местное население пыталось убедить представителей власти не делать этого. Мол, место это священно и духи обитают здесь. Но советская власть в каких-то там духов не верила, а вот в необходимость крепить оборону и бить врага – очень даже.

На должность начальника лагеря прислали капитана ГБ из деревенских, до этого звёзд с карьерного неба особо не хватавшего. Не очень отёсанного, но советской властью в военном училище обученного и курсы красных командиров закончившего ещё в гражданскую. Грамотные офицерские кадры были на вес золота и уходили почти все на запад – линия фронта всё глубже проникала вглубь и страна билась ни на жизнь, а на смерть.

Деревенские корни давали о себе знать и жизнь без выпитого с утра свежего яичка и наваристого куриного бульончика на ужин, была ему не мила. Но одно дело, когда такие потребности у тебя там «на материке», где деревни каждые три версты и по выходным колхозный рынок на площади. И совсем другое, когда ты находишься там, где на тысячи километров вокруг – сплошная тайга и зима по двенадцать месяцев. Но капитан был весьма упорным и целеустремлённым в некоторых принципиальных для себя вопросах.

Так при лагере появился небольшой курятник. Построили его отдельно от основных лагерных бараков на этой самой сопочке. Не должно было смущать кудахтанье домашней птицы полуголодных заключённых.

Но не суждено было сбыться гастрономическим желаниям гурмана-начальника. Вылуплялись в хозяйстве по большей части, то птенцы с двумя головами, то с тремя лапками, а то курочки и совсем переставали нестись месяц-другой. И как не пытался прикреплённый к курятнику из «зэка» птичник, ничего поделать с этой напастью у него не получалось. Хоть и был он до лагеря, то ли председателем колхоза, то ли агрономом. Начальник нервничал, считал происходящее с птицей какой-то формой саботажа и чуть ли заговором японских милитаристов.

Но напасти с курами были еще цветочками. На самом руднике в шахтах заключённые стали пропадать целыми бригадами. Спускалась смена из десятка человек, а назад уже не поднималась. Работала весь свой рабочий день как положено, регулярно отправляя наверх добытую породу. Но когда им на смену спускалась вниз новая команда, то внизу в шахте никого не было. Ни одного человека. Рабочие инструменты, фонари, личные вещи были на месте, а людей не было.