Геннадий Владимирович Тараненко

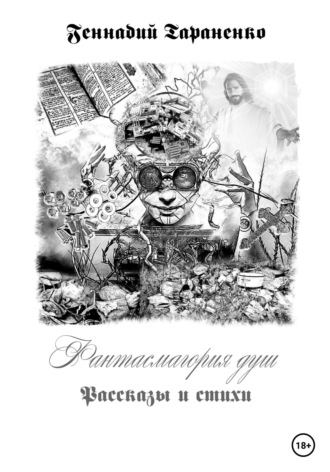

Фантасмагория душ. Рассказы и стихи

Однажды Логика потеряна была…

Однажды Логика потеряна была,

А Истина заснула ненароком.

И только Ярость почему-то не спала,

Себя явив единственным пророком.

Посуду била, шельма, в голос матерясь,

С себя срывая чёрную рубаху.

И по квартире с криками «Атас!» носясь,

На всех домашних нагоняла страху.

И все дрожали, даже писались в штаны,

Менять бельё в пылу не успевали.

И вслед за Яростью кричали: «Пацаны!»

И кулаки до кровушки сжимали.

Но как-то вдруг ворвался лучик солнца в дом,

И Ярость поняла, что проиграла.

И все домашние, усевшись за столом,

С трудом из головы повынимали жало.

Нечто и Ничто

Не стоит сетовать на мир Божий.

Господь – творец.

И, как любой создатель,

Он постоянно стремится к идеальному совершенству своего детища,

Время от времени внося в него некоторые правки.

Иной раз на меня накатывает осознание, что мир вокруг теряет закономерность и связанность. Разумность происходящих явлений рушится на глазах, превращаясь в пыль, разлетающуюся в разные стороны при дуновении даже небольшого ветерка. На гладкой поверхности, на которой секунду назад стояли стройные здания из железа и стекла, символизирующие незыблемый порядок вещей, не остаётся ни ломаного гвоздя, ни разбитого стёклышка от былого величия мироздания. Такие понятия, как жизнь и смерть, природа и человек, любовь и ненависть, подвергаются в моих глазах сомнению – в факте своего существования в каком угодно виде вообще. Не остаётся ничего, лишь только чистый лист ватмана с некими нечёткими координатами, как бы предлагающий самостоятельно заполнить площадь и нарисовать предметы по своему желанию.

Видимо, такая дилемма стояла перед Богом в начале сотворения мира, и он с успехом справился с ней. Но потом, решив показать всю сложность строительства, взял ластик и стёр проект ненадолго, понарошку, в мозгу выбранного индивида. Затем вытер руки грязной замасленной тряпкой и, посмотрев на меня со своей обычной игривой многозначительной улыбкой, сказал:

– А теперь попробуй ты… – и, развернувшись, ушёл шаркающей походкой всезнающего деда.

Оставшись один, я услышал шум. Нечто, топоча ножками, стучась в закрытую дверь, просилось внутрь меня, стремясь заполнить освободившееся пространство. Впустить его значило перечеркнуть всё то, что с такими усилиями строил Бог. Склонясь над чертёжным столом, он по ночам скрупулёзно вычерчивал мелкие детали окружающего мира, чтобы порадовать людей, нарисованных в самом центре белого листа. Но, с другой стороны, честная конкуренция всегда приводила к хорошим последствиям, стимулируя тех, кто решил затормозить развитие и присесть отдохнуть на завалинке.

Сдвинув засов, я открыл скрипучую дверь и впустил Нечто, дав ему шанс покуролесить в этом балагане беззакония и отсутствия всяких правил. Успокаивало меня лишь то, что эта вакханалия будет твориться недолго. И я скоро вернусь в свой обычный тёплый и пушистый мир, с привычным Богом, с рождением и смертью, с чувствами и эмоциями, согревающими нас, людей, а заодно и наши души.

Нечто тем временем, почувствовав мою нерешительность, начало делать то, чего я никак не предполагал. Оно принялось рвать на мелкие кусочки ватман. Клочки бумаги разных форм и размеров разлетались во все стороны. Они убегали друг от друга, словно ужаленные, будто с самого рождения мечтали о свободе.

– Мы теперь будем делать всё, что захотим! – кричали огрызки листа. – Мы вольные птицы, куда пожелаем, туда и полетим. Нам не нужно единое и неделимое. Каждый из нас может построить свой мир и назначить в нём своего Бога!

Видя этот разгул независимости, Нечто начало с сатанинским упоением хохотать, глядя мне прямо в глаза.

– Свершилось, свершилось, я наконец-то разрушу этот мир, с его ненавистью и злобой, со смертью и горем, – слышалось от него, – зачем он нам такой нужен? Впитав столько крови, мироздание только с виду остаётся таким белоснежным. На самом деле оно чернее сажи и пахнет гнилостью сточных вод.

Видимо, в Нечто сидела большая обида, что на том ватмане, который весь был расчерчен линиями со стрелочками, треугольниками и кружочками, Бог не нашёл места для него. Тем временем кусочки бумаги всё падали и падали вниз, колыхаясь в разные стороны. Оркестр, до этого игравший «Венский вальс», закончил концерт. Музыканты встали со стульев и начали укладывать инструменты в большие чемоданы.

Нечто, озлобленное, но преисполненное чувством удовлетворённости от реализованной мести, начало постепенно превращаться из Нечто в Ничто. И когда превращение почти произошло, Нечто ужаснулось пустоте, которая посмотрела на него бесцветными глазами несуществующей Вселенной. Это было намного ужаснее того, пусть и несовершенного, проекта, который был нанесён на белый лист.

Нечто, опомнившись, быстро развернулось и, поймав за рукав уходящего деда, потянуло его обратно.

– Деда, деда, не уходи, останься, мне страшно…

Бог улыбнулся. Он и не собирался никуда уходить. Кивнув мне головой, дедушка показал на ватман, который уже восстановил свою былую монументальность. Я понял пожилого умудрённого опытом Господа и, взяв в руки карандаш, пририсовал в самом углу листа маленькую звёздочку, обозначающую Нечто, так и не успевшее превратиться в Ничто.

Мы цепи вяжем…

Мы цепи вяжем на границах мироздания,

Пытаясь для себя найти сакральный смысл.

В тумане жизни своего существования

Зажав в тисках судьбы единственную мысль.

Кто я в цепи, подарок Бога иль никчёмность?

Оракул времени иль временная гладь?

Держу на привязи свою я неуёмность,

Дабы другие не смогли её понять.

Шифруюсь, чтобы в шифре скрыть для всех печали

О тех мирах, которых нет для большинства.

Разбрасывая по стихам с трудом детали,

Я нарушаю все законы естества.

Но, будучи от абсолюта плоть от плоти,

По венам разгоняю с ярким чувством кровь.

Закованный в цепях, парю я в звездолёте,

Неся внутри него сомненья и любовь.

Колбаса

Мы вспоминаем…

Мы вспоминаем время, когда были другими,

Не понимая, действительно ли тогда это были мы?

Электричка «Москва – Петушки», отдохнув буквально секунд двадцать на остановке «Платформа 105-й километр», с железным поросячьим визгом понеслась к станции «Покров». Немногочисленные пассажиры начали медленно подниматься с тёмно-коричневых сидений, скрипя коленками и распрямляя изогнутые в дугу позвоночники. Ещё бы, любой шарнирно-рычажный механизм, даже такой выносливый, как человеческий, после двухчасового неподвижного положения реально может застояться.

Хоть и была Москва относительно близка от этих мест, но от людей требовались немалые усилия, чтобы попасть в неё и в тот же день живыми и здоровыми вернуться назад. Об этом, как никто другой, знала зелёная, не первой свежести, электричка, каждый день курсирующая между столицей и городком с птичьим именем.

Тем временем железная ящерица стала постепенно замедлять свой ход, наблюдая впереди увеличивающуюся в размерах платформу следующей остановки. Пассажиры потянулись поближе к тамбуру, устало волоча за собой большие сумки и рюкзаки. Четверо молодых людей, сидевших неподалеку от выхода, радостно подскочили со своих мест и начали суетливо готовиться к выходу вместе с остальными.

Молодость, видимо, хорошо знает своё дело, окрашивая в яркие цвета всё происходящее вокруг. Даже это утомительное путешествие для неё было чистой забавой, приятным развлечением, в такой, казалось, бесконечно длинной жизни. Вселившаяся в тех четверых Молодость разгоняла в их венах кровь, растягивала на лицах улыбки и пьянила игриво пенящимся шампанским радости. Розовые очки позволяли сглаживать воздвигнутые в начале девяностых в Союзе острые частоколы очередей в магазинах, талоны на сахар и колготки, карточки беженцев и москвичей. Через толстые стёкла можно было на многое не обращать внимания, а некоторое разглядывать, как через лупу.

Именно это свойство волшебных очков позволило всем четверым одновременно заметить на сидении одиноко лежащий целый батон докторской колбасы. Видимо, его забыл один из пассажиров, сошедших раньше. Как у всех приличных людей, а эти ребята, судя по всему, были вполне себе приличные, у них возникла жалость к тому, кто в это непростое время забыл еду. Последующие мысли были вполне адекватные и приправленные длинными слюнями, начинающими незримо свисать до самого пола электрички. Двое парней и две девушки начали переглядываться и шептаться друг с другом в поисках решения этой непростой задачки. Природная скромность не позволяла им вот так просто подойти и забрать этот аппетитный продукт.

Самой сообразительной среди них оказалась черноволосая, небольшого росточка, миниатюрная представительница слабого пола по имени Ира.

– Валера, Валера, ты забыл колбасу! – воскликнула она, обращаясь к брату. Тот недоумённо посмотрел на сестру. В это время железная ящерица уже стояла как вкопанная на перроне. Дверь вагона с шумом открылась. Это было сигналом для черноволосой. Словно дикая собака динго, она метнулась к колбасе. Вдогонку раздался крик Валеры:

– Ты сейчас уедешь в Петушки!

Этот отчаянный возглас так и повис красной рваной тряпочкой, развевающейся в потоках воздуха, возникших от прыжка девушки. Ирина, практически в зубах держа сочный двухкилограммовый батон докторской, уже через мгновение была рядом с остальными на перроне.

Хоть Молодость и видывала виды, но с такой стремительностью ей пришлось столкнуться впервые. Компания, прихватив законную добычу, гордо пошагала к маленькому деревянному дому, расположенному в нескольких сотнях метров от станции. В нём они, несмотря на своё городское происхождение, раскочегарили русскую печь. И на неподъёмной чугунной сковородке Наталья, вторая девушка, зажарила толстые ломти колбасы. Затем обильно залила их яйцами. После приготовления пищи Богов, сидя за маленьким квадратным столом, ребята искреннее благодарили рассеянного гражданина, как бы извиняясь перед ним, что доедают его московский продукт.

В сторонке, возле массивной дверцы печки, на маленьком детском стульчике уютно расположилась Молодость, которая с умилением слушала весёлый разговор юношей и девушек. Треск горящих поленьев и приятная теплота от печки так разморили невидимую участницу дружного коллектива, что она заснула. В скором времени четвёрка, тихо прикрыв дверцу дома, уехала на электричке обратно в Москву, оставив царевну и дальше дремать в тёплой деревенской комнате.

Открыв после пробуждения глаза, Молодость увидела пустой одинокий стол. В это время компания уже подъезжала к Златоглавой. Электричка лихо врезалась в высотные дома и суету столичных улиц, распугивая ворон и воробьев, восседающих на высоковольтных проводах. Молодые люди так и не поняли, что там, в покровском доме, они забыли что-то важное… Важное, которое уже всегда для них будет пахнуть жареной докторской колбасой с яйцами.

Оно

Не Божество, не разум, не природа

В строках моих находит дом родной.

И трепеща восторженно от кода,

Оно сливается с немой толпой.

Прохожие, идущие на плаху,

На казнь свою стремясь не опоздать,

Не замечают, как, надев рубаху,

Оно их учит в облаках летать.

Неся внутри частицы внеземного

И видя свет в местах, где сущий ад,

Себя не выдавая за святого,

Оно ведёт прохожих в райский сад.

Там яблони цветут и пахнет мёдом,

От запаха цветов парит душа.

И Боги по одной тропе с народом

Вальяжно ходят, молча, не спеша.

И время спит в кустах, сопя неслышно.

Пространства нет, есть только Божий свет.

А мысли размножаются так пышно,

Ведь там для них совсем предела нет.

Хоть замки строй, хоть корабли, хоть горы,

Хоть посети с визитом красный Марс –

Оно в строках расширит кругозоры

И примет вас в "мильоны" новых царств.

Детство

Детство ушло.

Ушло навсегда,

Оставив только музыку со школьного выпускного вечера.

Я её слышу. Слышу ясно, будто сейчас ещё нахожусь там…

Там было детство, сути которого я не понимал. Там было время, которого я не замечал. Там не было Бога, о существовании которого я не догадывался. Там не было всего того, что сейчас наполняет мою жизнь. Но разве важно, что было и чего не было тогда? Там все были живы. Я мог дотронуться до них рукой и ощутить теплоту их тела. А сейчас?..

А сейчас я могу сделать то же самое, только в своих мыслях. Мыслях, которые выскальзывают из моей головы и ложатся на чистое белое поле смартфона, преображаясь в непонятные чёрные витиеватые закорючки. Эти буковки, слова и предложения называются русским языком. Но сможет ли он передать всю мою внутреннюю тоску и боль о времени, когда я был ребёнком?

Там было хорошо – да, там было что-то, к чему мы сейчас ни за что не хотели бы возвращаться – тоже да. Но тёмных красок было немного. Они практически не были заметны на картине, где преобладали яркие цвета, бьющие прямо в глаза.

Я опускаю веки и погружаюсь в сладостную дрёму, наполненную воспоминаниями. Вот напротив сидит папа. Я никогда не называл его грубым словом «отец», потому что оно никак не вяжется с ним.

Мы играем с папой в шахматы. Белые квадратные шахматные часы «Янтарь» с двумя циферблатами попеременно радостно тикают, отсчитывая время, которое отведено каждому из играющих. Эти часы, я помню, подарил мне дядя Виталик. Он иногда наведывался к нам из горного Кафана. Минутные стрелки постепенно поднимают красные флажочки, расположенные на цифрах «двенадцать». Тот, у кого флажок упадёт первым, – проиграет.

Подождите, остановитесь, я ещё не всё вспомнил! Мама пока не написала за меня сочинение для школы. Мне же надо получить хорошую оценку для аттестата.

Я только после узнаю, что эти пятерки и четвёрки никому не нужны. Отметки за успеваемость, выигранные олимпиады и прочие звёздочки на нашем скоростном детском истребителе – это лишь миф, придуманный взрослыми. Должны же дети к чему-то стремиться.

Но почему их не учат быть счастливыми? Нет такого предмета в школьной программе. До этого взрослые доходят сами, в большинстве случаев совершая критические ошибки в правописании. Счастье, словно юркая рыбка, снова и снова ускользает от них, уплывая в тёмную глубину океана жизни.

– Нептун, Нептун! Поймай её для меня, – кричит уже пузатый и лысоватый мужчина. Бог водной стихии хмурится. Ему неприятно, что какой-то жалкий человек о чём-то его просит.

– Сам лови, – коротко и по-военному отрезает он, – если тебя не научили в детстве – не моя в этом вина, – расставляет все точки над «i» Владыка морей.

Я возьму большой сачок и всё-таки поймаю золотую рыбку счастья. Но это будет потом, а пока… Пока я бегу, участвуя в соревнованиях на стадионе им. Ленина. Ленина – вождя, идола. Владимир Ильич подменил нашего Бога. Но разве нам было от этого плохо? Мы не знали о пролитой крови, расстрелах, ГУЛАГе… Обо всём том, что сейчас вызывает сомнения в правильности семидесятилетнего пути, по которому двигалась наша страна. Мы верили, просто верили. И от этого нам было хорошо.

Пятиконечные значки октябрят, красные галстуки пионеров, приём в комсомол. Как тогда мы переживали, что забудем о каком-то съезде партии. Перепутаем даты значимых событий, имена и отчества генсеков и ещё кучу важного. Но всё прошло. Пена поднялась на поверхность и исчезала с накатывающими волнами родного Каспийского моря. Осталась только теплота… Теплота родителей, бабушки и сестёр, которые делились ею со мной – ребёнком.

«Тик-так, тик-так», – идут стрелки на шахматных часах. Ход конём, а затем ход пешкой… Чёрно-белые квадратики строго разграничивают клетки поля детства, по которому мы шагаем, не вдаваясь в детали мира, уже надвигающегося на нас катком. Девяностые близко. Они скоро попытаются порвать картины, бережно написанные нашими родителями. Вкатившись в перестройку, а затем в развал Союза, мы быстро их перепишем заново. Купим втридорога новые краски и замажем яркие цвета. Их незачем выставлять напоказ, пусть останутся лежать под приглушенной менее привлекательной цветовой палитрой. Там, под слоями настоящего, будут обитать наши детские беззащитные души.

Перед тем как уйти спать, хотелось вспомнить, когда для меня закончилось детство? Видимо, тогда, на выпускном вечере…

Играет музыка, льющаяся из старого кассетного магнитофона. Вчерашние старшеклассники неистово танцуют в фойе школы. Мальчики и девочки хотят поскорее освободиться от десятилетних оков, так нам казалось тогда, и вылететь на космические просторы самостоятельной жизни. Свобода сладостно кружит голову, маня к себе указательным пальцем.

«Поскорее, поскорее, осталось немного». Вскинутые вверх руки танцующих цепляются за невидимые верёвочные лестницы. Шаг за шагом мы поднимаемся всё выше и выше и ступаем на борт белоснежного лайнера, который вот-вот должен отплыть от причала детства. Капитан дает команду – «Отдать швартовы!» Корабль трогается, за бортом плещутся волны. На берегу стоят папа и мама. Они машут мне руками, украдкой вытирая слезинки с глаз. Всё, один из флажков на шахматных часах упал, одиноко свесив голову вниз. Это произошло на часах, отсчитывающих время папы. Я слышу свой голос:

– Мы больше никогда не увидимся?

– Нет-нет, что ты, родной. Пройдёт время, ты станешь взрослым и сравняешься с нами годами. А потом… Потом будет то, чего ты не должен бояться. Тогда мы все вместе обязательно встретимся, ведь родители никогда не оставляют своих детей…

Ты виноват, что не такой как я

Ты виноват, что не такой как я,

На всё ты смотришь как-то по-другому.

И в зеркале сегодняшнего дня,

Себя ты видишь явно по чудному.

Мне не понять как твой устроен мозг,

Где он свободен, где на цепь посажен.

И где тебе так важен внешний лоск,

Когда труслив ты, а когда бесстрашен.

Меж нами просто пропасть пролегла,

И там на дне осколки нашей дружбы.

А мост сожжён уже давно до тла,

И диалог обоим нам не нужен.

Ну что война? Мы к этому пришли?

И мир, пусть катиться к чертям собачим?

А лица светлые лежат в пыли,

Как прошлый реквизит деньков ребячих.

Но стоп, постойте, есть же Бог!

Он должен нас обоих образумить,

И в споре нашем подвести итог,

Возникшему кровавому безумью.

Сглаз

Мир хрупок и кишит чёрными лебедями,

Пролетающими внезапно, не спрашивая на то разрешения.

Главное, чтобы в этот момент рядом находился тот,

Кто закроет тебя широким белым крылом.

А ты зажмуришь глаза и погрузишься на время в это ласковое море перьев.

«Сглазили. Ей Богу, сглазили», – прошептал про себя Митрофан Кузьмич, распластанный в постели, прислушиваясь к полнейшей разбалансировке своего человеческого скафандра.

Болело, тянуло, поджимало буквально везде, будто ранее сверхпрактичная одежда, идеально подогнанная под мужчину, стала внезапно в каких-то местах мала, в других – растянулась до безобразных размеров. Там, где ещё лет двадцать – тридцать назад явно проявлялись шашечки, как у быстроходного элитного такси, выпер кругленький животик, похожий, ну, если не на футбольный, так точно на гандбольный мяч.

Стройный, разглаженный, с иголочки костюм стал кое-где помятым и, стыдно даже сказать, потёртым от каждодневной носки. Стирай – не стирай, лучше не будет. Гладь – не гладь, результата не увидишь. Приходилось немного горбиться, чтобы с трудом влезать в скукоженную продукцию фабрики «Большевичка», купленную ещё в советское время в ГУМе.

Пластмассовые чёрные пуговицы то и дело отрывались в самый ответственный момент, на важной, жизненнополагающей встрече. Падающие кругляшки закатывались под стул и исчезали в серебристой паутине времени. Их поиски ничего не давали, ведь глаза уже стали не те, а очки, к несчастью, были забыты дома.

Приходилось пришивать вместо пуговиц красно-синие застёжки, отчего скафандр стал напоминать скорее наряд клоуна, чем строгий смокинг. А бабочка, предательница бабочка, величаво опоясывающая воротник и всегда сопровождающая Митрофана Кузьмича в походах, внезапно, расправив крылья, улетела, отвесив хозяину мясистый воздушный поцелуй. Стало понятно, что именно она придавала космонавту исключительный шарм и это на её свечение слетались мотыльки женского пола.

Корабль, на котором воздухоплаватель бороздил околоземное пространство, вместе с капитаном постарел, зачах и периодически давал сбои. Гордая единичка, красующаяся на обшивке, перестала символизировать лидерство и стыдливо перешла в разряд исторических экспонатов. Колёса стёрлись, днище поржавело, а жёлтая краска отслоилась, обнажив настолько тонкое железо, что дырочку в нём можно было проковырять хоть гвоздиком.

«Сглазили, в этот прошедший субботний день, определённо сглазили», – уже в полный голос произнёс Митя, вспоминая о том, как, надев на скафандр белую рубашку и такого же цвета парусиновые брюки, он пошёл на концерт. Мужчина даже позаботился об обуви, не из деревни же… Сливового тона сандалии с белыми носками однозначно указывали на утончённый вкус и несколько ранимую душу Митрофана Кузьмича.

Кепка а ля гольфист, с широким козырьком от солнца, придавала образу внутреннюю уверенность и некую загадочность. Головной убор как бы ставил аккуратное многоточие в конце длинного романа, наполненного событиями и жизненными горками.

Последующий эпилог произведения указывал на успех, здоровье и даже в некотором роде целомудренность представленной окружающим картинки.

Концерт, посвящённый памяти знаменитого поэта, был под стать внешнему облику мужчины. Проникновенные стихи, душевные песни, романтическое расположение духа у людей в зале – всё это создавало атмосферу брызжущего изо всех ушей подлинного творчества, которое погружало зрителей в море высокого искусства.

Но, видимо, на чистой странице, жаждущей впитать в себя гениальные слова, в уголке ненароком была поставлена еле заметная клякса. Оглядевшись, она выбрала Митю в качестве объекта для приёма злой энергии. Тогда же его старый скафандр и получил роковое повреждение.

«Фьють!» – и стрела, начинённая ядом, махом вонзилась в мягкое податливое тело. Быстренько прошла кожу, обильные слои жира и очутилась в девственном пространстве, где внутренние органы круглосуточно несли нелёгкую трудовую вахту поддержки жизнедеятельности уже немолодого организма. А так как стрела была изготовлена из тонкой невидимой материи, то коварства агрессора Митя совершенно не почувствовал.

Даже аура мужчины, окрашенная в этот момент в фиолетовые цвета и предназначенная для защиты скафандра как раз от подобных случаев, прозевала удар противника. Её радары были в этот момент глухи, сосредоточившись на том, как соловьи-стихотворцы со сцены, сменяя друг за друга, заплетали слова в рифмы, приправляя их обильными специями глубоких смыслов.

Но свет погас, концерт был окончен, опьянённый флюидами поэзии народ разошёлся. Митрофан Кузьмич вернулся домой и понял – что-то не то… «Не то» постепенно начало шалить, то выключая, то включая тумблеры подпитки энергии у механизмов скафандра. Моторы то на мгновение глохли, то также неожиданно начинали работать, вызывая понятное беспокойство «Гагарина».

Ничего не помогало – ни пилюли, ни капли, ни медитация. Фразы, произнесённые с придыханием: «Всё будет хорошо! Всё будет хорошо!..», тонули, как топоры у нерадивых плотников, пытающихся состругать идеального Буратино. Инструмент для этой ювелирной работы был выбран мужиками совершенно неподходящий.

Интервалы между дискомфортными светопреставлениями всё сокращались и сокращались. Настроение падало под весом болезненных симптомов, уже не влезающих в тележку минимального набора хронических проблем.

Но спасение пришло, откуда и всегда приходило к Митрофану Кузьмичу – от жены, с которой он прожил более тридцати лет. Вместе они прошли огонь, воду, медные трубы и съели пуд соли. Именно эта соль, зажатая в пальцах и проведённая супругой по кругу над головой мужчины и брошенная после в огонь, сделала своё благодатное дело.

Крупинки кристалликов моментально превратились в яркие искорки, которые весело падали на газовую плиту, звонко треща и перегоняя сородичей. Видимо, они так охали и ахали, растворяя негативные стрелы в организме Мити и одновременно дивясь несовершенству человеческого скафандра.

Молитва, произнесённая женой шёпотом, завершила профилактический ремонт организма мужчины. Внутренние двигатели вновь сладостно заурчали. Щёки налились румянцем. В теле появилась упругость.

И мир, до этого серый и унылый, вновь заиграл в глазах Митрофана Кузьмича разноцветными красками и бесстыже запах фиалками.

«Ещё поживём», – сказал космонавт, поправляя складки скафандра на животе. «А что у нас на ужин?» – продолжил Митя, обращаясь к своей преданной подруге.