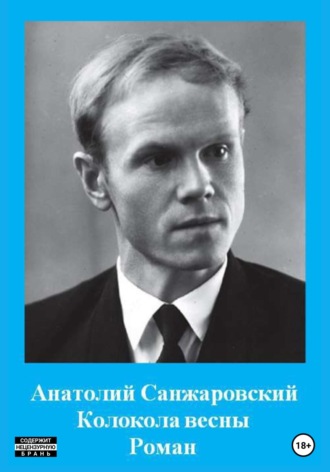

Анатолий Никифорович Санжаровский

Колокола весны

Не перепевать же ему эту историйку.

Разбило корабль и мужчин выбросило на остров. Туманишко рассеялся. Они увидели вдали такой же остров, полный амазонок. Тридцатилетики сразу кинулись вплавь. Сорокалетики стали строить плоты. Осторожничают уже мои ровеснички. Пятидесятилетики говорят: а зачем плыть, все равно они к нам потом сами прискачут. А семидесятилетние: их и отсюда хорошо видно.

– Всю жизнь – крюками! – пламенно нудит Сяглов. – Бить надо в свою точку. В одну! А ты её обегаешь! Докуда ты будешь бегать от Его Величества Жизни? После института молодые рвутся куда покруче! А ты, добыв диплом, помнишь, чего запросил у нас? Дайте в райцентре, в сельском управлении, должностёнку всего-то на пятисотую дольку гагаринской космички[149] – мне много не надо! – только чтоб ни за что не отвечать. Сознаюсь, мы ещё такого не слыхивали ни от одного молодого специалиста… Чего агроному лезть в столоначальники? Кабинет не поле. В кабинете кроме пыли ничего не растёт. В отрочестве, в юности ты сам себя спас от верной смерти. Сам себя выдернул из могилы! Да почему же в зрелые годы тебя не хватает на то, чтобы заставить себя не бояться ответственности?

– А как не бояться?

– Ах, если бы я сам знал… Не тот герой, кто, отправляясь в бой, ничего не боится. А тот герой, кто боится, но идёт в бой! Истина истёртая. Про запас у меня нет ничего новей, убедительней. Нравится мне мудрость пословицы "Хорошо медведя в окно дразнить". Но каким боком повернёшь её к тебе? Ты даже не дразнишь. Ты только зябко подсматриваешь в щёлку меж занавесками за жизнью… Как тебя выкинуло на обочину жизни? Докуда ты будешь жаться на той обочине? Медведь – это сама наша жизнь. Когда ж ты наконец смело, по-мужски шагнёшь в эту самую жизнь? Когда вылезешь из-за занавесок? Что ты у жизни всё с краю, с краю? Как слепой по пряслу бродишь. А ты в центр ворвись! Подумай. Поломай мозги. Какой ты Отечеству нужней? Токарьком? Агрономом? Почему не работаешь по специальности? По институтской! И уважения прибавилось бы. И в кармане потолще б зазвенело… Кругом одни плюсищи!

– Не скажите. Ленин вон тоже работал не по специальности. Что бы мы имели, будь он всю жизнь помощником самарского присяжного поверенного?

– Эка куда сиганул! Да работай Ленин юристом, не было бы ни Октября, ни нашего Союза. Ты это хочешь сказать?

«Я хочу сказать, если б Ленин работал по специальности, у нас бы почти пол-России не было б уничтожено», – подумал я, а Сяглову сказал:

– Пока говорите вы. Я лишь внимательно слушаю.

– Слушай. Да только кончай этот чёрный пропагандон! И Ленина не трожь!

– Ладно. Я и не трогаю. Я только хочу сказать, что я, как и Ленин, всего-то лишь работал не по специальности. И что каждый из нас наработал, прекрасно видите…

– Цыц! Ещё одно слово про Ленина – я сдам тебя весёлым органам. Там и допоёшь свою гнусную песенку.

– Да не пою я… – огрызнулся я и подумал:

«Мда. «Партия всё сделает для блага человека! И вы знаете этого человека…» А я просто хочу сказать, что у нас можно одному, то нельзя другому… – И уже на холостых оборотах сами собой слились остатки мыслей: – Ему можно не по специальности… мне нельзя… Ему можно с семьёй семнадцать лет в роскоши тонуть по заграницам и нигде вообще не работать. Спрашивает товарищ трудовой народ, на какие хуани королевствовал господин вождь?.. А я и минуты не смей прогулять…»

Сяглов будто услышал мои мысли. Рявкнул:

– Вот, тараканий янычар, когда будешь вторым Ильичом, тогда и тебе будет дозволено всё! А пока, – Сяглов мстительно погрозил мне пальцем, – цыц!

Ленин с портрета за спиной над Сягловым довольно усмехнулся. И даже ручкой помотал, как на известном снимке. Только я не понял, кому он махал. Мне или Сяглову?

– Цыц так цыц…Я и вашему цыцу кланяюсь в ножки… Сбежим ступенькой ниже. «Отцу народов» вон тоже круто не повезло. Не по специальности тоже вон пришлось арбайтен унд копайтен. И попик-недоучка вынужден был, как баранье стадо, аж тридцать лет смертной нагайкой гнать бедный народушко на шестой части суши к коммунизму.

– Но-но! Ты чего мелешь?

– Что намолола Правда! Сталин же был исключён из духовной семинарии «за неявку на экзамен по неизвестной причине». Как ни крути, всёжки не на своём месте товарисч гегемонил…

– Ну ты чего, вундик, буровишь?

– Вы это у Мао спросите… Это он сказал, что Сталин был ненастоящий коммунист. А раз ненастоящий коммунист, то как он мог быть генсеком целой партии?

– Настрой тишину! Смолкни! Захлопни свой супохлёб! Ты чего забрёл сюда? Обсуждать со мной Ленина и Сталина?

– Ленина мы уже проехали… А со Сталиным… Опять же вопросы к Мао. Мао себя считал настоящим коммунистом. Потому что целую красную жгучую перчину мог за раз проглотить. А Сталин не мог. И потому, по мысли Мао, ненастоящий коми Сталин. А раз ненастоящий ты коммунист, то какой из тебя генсек?

– Да закрой же ты гнилое хлебало! Цыц мне!!!

– Ладно, пока кругом прохладно. Тогда сбежим на десяток ступенек ниже. По образованию вы зоотехник, скотий генерал. Генерал над коровами, овцами, свиньями. А генералите над людьми целого района! О! Выходит, и вы сидите тут не по специальности?!

– Слушай, мозгач! Пыли отсюда сам! И вбыструю! Срыгни в туман! Не то я нажму на кнопоньку и тебя живенько-три выведут под белы рученьки! Доехало?

– Я неправду сказал?

– Да кому нужна т в о я правда? Т в о я правда доведёт тебя до Колымы! Ты там ещё не был?

– Да Бог миловал…

– И я помилую.

– Спасибо… Я за старое…Вы по образованию, как и мой отец, зоотехник. Вы себя не ругаете, что работаете не по специальности?

– А чего мне себя ругать? Меня сюда, – Сяглов мелко попрыгал в красном мягком кресле, – партия посадила! Прикажет партия – ссяду снова в зоотехники.

– Оно-то так… Партия прикажет: «Есть контакт!» и все кинутся есть контакт… Только… Место сидения определяет направление мыслей. Так вы и побежите к вонючим к хвостам? Что зоотехник?.. А так вы – господин товарисч первый секретарь! Всему району даёте ума!

– Мели, мели, – уступчиво, вождисто помахав коротко ручкой, усмехнулся Сяглов. – Тебе всё прощается. Ты у нас на особом положении.

– На каком именно? Дебилик?

– Тебе лучше себя знать. Вот и получается. Скачешь по жизни не по специальности, всё и летит наперекосяк.

«Гм… Сталин не окончил даже духовную семинарию… Выгнали за неявку на экзамен. Ну на ЦПШ он, может, и наскрёб бы с грехом пополам. Это расшифровывается вовсе не как Центральная партшкола, а всего лишь как церковно-приходская школа. Аллилуйничать бы ему рядовым попиком где-нибудь в горийских горушках и наверняка тогда не было б миллионов и миллионов им убиенных. Если б аптекарь-недоучка с четырьмя классами, «демон революции» Свердлов продолжал свою аптекарскую благородную деятельность – не был бы уничтожен один миллион донских казаков… Вожди не на месте… Даже наш районный вождёка не на месте… Я не на месте… От того, что я не на месте, кому от этого холодно или жарко? Никому. А вот вождюки не не месте… Да кто ж у нас на месте!?» – с ужасом подумал я. А Сяглову сказал:

– Только у меня у одного всё летит наперекосяк? И ни у кого больше?

И добавочно принципиально подумал:

«А у вашего?… А лично у вас всё гладко?»

Не сдержался я и машинально выкрикнул вслух:

– Да! А у вас всё гладко?

Сяглов даже налегке растерялся от моего нахальства. Как-то нетвёрдо затребовал:

– Давай, умняк… Раз сказал, два отжался… Уважай стены, куда пришёл… Давай с намёками отдохнём…

– Давайте… А вы лично помогли устояться, укрепиться мне в агрономах?

– Да до каких пор подвергаться руководству? Докуда водить за ручку? Школа водила? Институт водил? Ещё и райком води? До-ко-ле? И потом! Кто тебе в Буграх помог?

– Лучше б не помогали… Сейчас-то я понимаю, что тогда по молодости дней я со страху отстегнул копыта.

– Дело обычное. Один со страху помер. А другой ожил. Но ты не тот, кто со страху оживает.

– Помоги вы первый страх переломить, я б, может, и до се был бы при земле в Буграх. А то я со страху рванул в кусты. Вы только подтолкнули в спину!

– Ну демагог! Ну и демагог! Как прихитрился наш врубель… Р-раз – и всё перевернул кверх кармашками! Один он чистюля. Все прочие кака. Давай закрывать этот базар. Хватит хлёбово разводить! Ведь «жизнь такова, какова она есть, а более никакова». Не ребёнок, понимаешь: жизнь – борьба!

«А я, господин товарищ первый секретарь, устал быть вечным борцом. За дисциплину борись! За урожай борись! За надои борись! За кусок вонючей колбасы – кошки не едят! – в очереди дерись! За буханку окаменелого хлеба в том же магазине сражайся!.. Ёшкин кот! Как начали после революции борьбу, так нипочём не кончим», – подумал я.

А Сяглову с опаской пробормотал:

– Мы ж не борцы-бойцы. Мы простые люди. И не должны мы вечно бороться. Мы должны просто работать. Просто жить!

– Э! Это дело колется – борьба. А у тебя всё просто. Запал на лёгкую дорожку и без оглядки чешешь фокстротом по ней по чужой присказке «Мы не ищем лёгкого пути, но если попадётся – не свернём!» А сворачивать придётся. Когда ж ты наконец в ум войдёшь? Когда?

Наскучила мне эта проповедь. Ни слова не говорю, молча отступил за порог и уже оттуда, медленно закрывая дверь, спросил одними глазами: ну что, так поможете?

Сяглов рассеянно улыбнулся. Ответил без слов, кивком головы. Постараемся!

Прихожу я домой – в двери ждёт не дождется меня потрёпанная, с желтинкой бумажка. Вчетверо сложена. Разворачиваю.

Замусоленный документ эпохи! Как женщины распределяются по частям света, а мужчины – по музыкаьным инструментам. Просветительный документ. Свято забоятся гуси об отдельно взятом гусе, то есть мои гусёвцы обо мне. Заботятся о развитии моего кругозора в делах житейских. Я не успел ещё выйти от Сяглова, а уже все в деревне знают, с чем и к кому я ходил. Как же пекутся все о моём счастье! Ну, ладно… Читаю народное послание.

Конечно, повешу под кнопочкой на стенку. Знай и помни, не ошибись, с кем идёшь на союз!

А между тем после райкома прошло уже ого-го сколько времени, а дело всё топчется на нуле.

При расставании Сяглов вроде пообещал мне помочь с жёнкой.

Досегодня бедолага старается. Как говорит Гордеева матушка, обещал пан кожух, да слово его тэплэ.

И всё равно не зря я бегал в наш рейхстаг. Всё же набавил себе веку на целых семьдесят две секунды. Откуда этот дорогой прибыток? Известно, одна ступенька при подъёме по лестнице продлевает жизнюху на четыре секунды. Стоит ли так убиваться из-за каких-то четырёх секундёшек? Стоит! Все ж наши дни собраны из секунд. Так вот к Сяглову на второй этаж ведут восемнадцать ступенек. Поднялся и оказался в барыше.

Но уже на второй день мне показалось до обидного маловато навару в семьдесят две секунды. И я таки настругал рапорток про Сяглова в Москву.

Я писал просто.

Здравствуйте, дорогой Леонид Ильич![150]

Пишет Вам житель села Синие Дворики.

Чувствую я себя хорошо, но жениться не могу, так как нету женщины.

Мне сорок лет. Три раза разведён не по моей вине. Не судим, не облучён и не сумасшедший. И я как поручик Ржевский готов ко всему, особенно к семье.

Обращался я в свой сельсовет и в райком, но они не оказывают содействия, а только смеются.

Прошу Вас оказать влияние на наш сельсовет и райком, чтобы они позвонили по деревням в нерабочее время и провели разъяснительную работу по моему вопросу.

Отслоилось полтора месяца.

Мне всё не отвечают.

Почему молчишь, Московушка?

18

Вот видишь, милая Раиска, какой я…

Эх, если бы меня понимали, если бы только понимали…

А то…

У одних я иду за чудака. Это у музейщиков. Музейщики так и говорят мне: «Чудаки украшают мир!» Гордись!

А другие…

А другие разное носят.

Например, что я кулёк, с бусырью в голове.

Но ты не бойся.

Я ходил к врачу по нервам.

Врач успокоил меня, прочитал даже вроде лёгкой лекции.

– На земле, – сказал, – лишь четыре процента населения абсолютно нормально и годится в космонавты. Но вас, к сожалению, я не могу причислить к космонавтам.

– Жалко, – вздохнул я.

– Дружочек! Да я самого себя не могу зачислить в эту команду. Мы с вами в другой команде. В команде девяносташестипроцентников. Мы проходим по графе нормальный ненормальный. Мы с вами и подобные нам – большинство. Так что по нынешнему времени нормальны. Мы как все. Всем по пять и нам не надо шесть.

Видишь, милушка Раиска, я такой же, как и все вокруг.

Против медицины не попрёшь.

А-а… Такой же… Как подумаешь… Как подумаешь… Не человек, а охапка глупостей, несуразностей.

Вот коснись тебя, как про такого писать? Прочитает твоё начальство. Скажет: всю жизнь мечтал растить хлеба, добился диплома, а не вырастил ни зёрнышка. Того и достиг единственно, что прозвали в издёвку Хлеборобом.

Точно, за глаза я Валерка-Хлебороб.

Не иначе.

И знаешь, кто приварил мне эту кару?

Гордеева матушка!

Старушонка древняя, а крепонькая, без износу. Добрая, ласковая. Однако и с перчиком да с солькой.

Сколько напихал в одного человека Господь…

Так вот, напиши про меня, про такого героя в кавычках, тебе орденок не отколется. Уволят! И пускай увольняют!

Разве тебе не к кому голову привалить? Если что…

У меня свой домина, как ханский дворец! Я тебе говорил, отец купил когда-то мне хатёху… несчастный чум за семь сот. Договаривались, по частям я верну. Э-э! Меня не ущипнёшь! Вернул я сотню и больше не стал. С него и этого много.

А чего разбрасываться деньгами? Это сколько ж минусов тогда сбежится у меня в кармане? Я свои дэ не из воды беру.

Да и за что платить?

Его курюшку я снёс. Рядом нарисовал свою хоромину.

Вот пиджак новый куплю, можно и сходиться. Чем я тебе не подходящая линия?

Если что, приезжай ко мне.

Без звука, без дебатов зачислю на полную ставку жены. Будешь моей четвёртой радостью.

Только…

У меня все удобства – дом неизвестного архитектора – на огороде за рай-деревом. И в зиму, случается, тепло, хоть волков морозь. Вода замерзает в ведре.

Утром, бывало, потрёшь лицо сколотой в ведре ледышкой. Вот и весь моцион. Вот и умылся Чебурашка.

У нас, видишь ли, кипяток в кране не сидит.

Это не Москва…

Да-а…

А с другой стороны, если по-настоящему…

За декабристами жёны шли вон в саму Сибирь-вольницу. На каторгу.

Где сейчас такие жёны?!

В музеях на картинках?

Тень от бугра, смотрю, прохладным усталым крылом накрыла весь пруд, достигла даже низа того берега, так что Гордей, спавший под газетой, тоже оказался в тени.

Ох, вечный сон!

Работа только снится…

Вот человечина!

Да устрой где соревнования, кто дольше проспит, Гордейка непременно все б главные наградки загрёб.

С его подготовочкой захочешь – не проиграешь.

Ну… На работе спит. Дома поел и спит под свежей, только что с почты, газетой. На пруд вот выбрался. Растелешился и что, думаешь, в воду полез? Под газету! Культурно сплюшка задаёт храповицкого…

На публику работает. Это его и поза, и позиция…

Жизнь – сито. Сюда зёрна, сюда сор.

Куда мы с Гордеем попали? В зёрна? В сор?

Кто знает…

А интересно… А почему это, а за какие это тыщи выбрал я себе в пастыри Гордея? Что нас связывает?

И вообще, почему человек выбирает в друзья именно того-то и того-то, а не другого кого?

Что нас прибивает друг к дружке? Годы?

Гордей побогаче годами, на пяток лет постарше.

Однако я дал ему прозвище Молодой. Прозвище, конечно, шутливое. С подначкой.

Когда Гордей в настроении и ему охота немножечко шильнуть меня, он называет меня Ямщиком. Намёк на мои вечные разъезды…

Так что же нас держит вместе? Холостая, пустая жизнь? Ничто позади? Ничто впереди? Одинаковые неудачи?

Пожалуй…

Учились заочно в одном институте.

Он бросил на третьем курсе.

Я кончил.

Но жизнь нас уравняла.

Ни он, ни я и дня не проработали на земле, о чём мечталось с детства.

Кто в том виноват? Сытость, лень сердца и ума, страх перед ответственностью?

Гордей затаил обиду на весь белый свет. Отгородился от жизни газеткой.

Я суетился, носился по стране из края в край, как бешеный телок по загородке. Всё доказывал и себе, и Гордею, и Бог весть кому ещё, что я-то и здоров, что я-то не какой-нибудь там прибитый мешком ваньзя, всю жизнь лез в Книгу Гиннесса…

А эффект?

А эффект таки одинаковый. Нулевой.

Один проспал себя под газеткой. Другой проспорил, прокатал себя.

Ни своего колоска, ни родной кровинки…

Тогда зачем я жил? Для чего живу? Лишь чтоб возить в музей далёкую землю?

Та земля – памятник во вчера ушедшим и не укором ли будут нам с Гордеем их смерти?

Сорок ещё не вечер.

Ходит же по земле душа, которая могла бы понимать меня. Встретить бы, опереться бы на родное плечо, почувствовать себя нужным, необходимым.

Эхма, ослабнет человек – слабее воды, а укрепится – крепче камня…

Я ловлю себя на том, что шарю глазами по противоположному берегу. Ищу Раису.

И успокаиваюсь, когда нахожу её на самом бугре.

Облитая золотом закатного солнца, она махала, конечно же, мне рукой.

Правда, вряд ли она могла меня видеть против солнца далеко внизу, в плотной тени. Но тогда кому же ещё могла она зовуще махать?

Постой, постой…

Боже, да как я раньше до этого не допёр?! Не будь этого, чего б ты и звала меня?

Тебя ж наверно по моему письму-слезнице откомандировали ко мне в жёны! Как говорится, целевым назначением.

Прочитали мою слезницу и сказали: надо выполнять. Москва не может не уважить. Писанину не будем размазывать. Поезжай!

Вот подполковник на пятый день и проявись по моей грамотке у меня на фазенде.

А ты припоздала. Женщины всегда опаздывают, особенно красивые. И представилась, хитрюшка, корреспонденткой… Это ж так, для блезиру… Тонкая дипломатия. Я ж теперь всё понимаю!

Ну в самом деле.

Не брякнешь же ты, что приехала ко мне в жёны? А корреспондентка… Удобно…

Всё вызнаешь про меня. Взвесишь. Присмотришься. Притрёшься. А там и картёшки на стол…

Эх да Раиска!

Зови не зови, я сейчас и без зова явлюсь к тебе. Не стану ждать вечера. Я тебе сейчас бухну: будь моей!

Я так долго шёл к тебе. Сколько объездил, сколько обежал, а тебя всё не встретил. Ты сама приехала ко мне. Это Боженька сжалился надо мной да и пошли тебя мне в Дар с небес.

Мой божий подарок…

Последнее божье мне подношенье…

Я иду… Я иду к тебе, жаль моя…»

19

Валерка подобрался встать.

Но тут же снова рухнул в вязкий уют ила.

Свежий холодок вечера выступил над водой. Валерке расхотелось вот так сразу выбираться из чёрной томной теплыни, и он, зябко передёрнувшись, ещё глубже зарылся в самые недра жара, что скопил день-год.

Уже порядочно отдохнул Валерка.

На душе было хорошо, сладостно-дремотно. И было он уже задремал, как до его сторожкого уха добежало с дороги бедовое пенье. С подплясом:

– Я искал тебя, эх, повсю-уду,

Ты нужна мне навсегда.

Трогать я тебя, эх, не бу-уду,

Ты скажи мне только "да!" Асса!.. Асса!..

Похоже, певун был под большими градусами и угарно наплясывал лезгинку.

Уж этой лезгинки Валерка накушался выше глаз в Насакирали. Нож в зубы и ну настёгивать, и ну шутоломить.

И даст же Бог людям танец!

Пьянь болотную Валерка обегал. «Вот эти дятлы рюмкой роют себе могилу… Не буду им мешать…»

Нарвись, эти мордохваты ещё примут в кулаки. Угладят бока. Начистят хариус кирпичом.

Уж лучше кружком обмахнуть беду. Уж лучше подальше от глаз куражных тундряков.

Но Валерку разморило. Ему лень вставать.

Однако голос приближался.

Надо, думает Валерка, что-то предпринимать, и в следующее мгновение он с падающим сердцем впотаях, лихорадочно натирает лицо, голову, уши илом.

Наконец всё, что выступало над водой, вымазано в чёрный ил.

Замаскировался. Решил не высовываться. Лучше отсидеться, переждать певуна.

Но чем ближе тот подходил, у Валерки все сильней потряхивало поджилки. Бедное сердчишко так и обламывалось.

А шут его знает, что у этого шансоньетика на умке!

Увидит, пульнёт с дороги каменюкой. Доказывай тогда, что ты не трогал его первым.

«Мне такой бейсбол не нужен!..»

Страх вскидывает Валерку на ноги.

Валерка растерянно бросается вдоль берега в противоположную от певца сторону. Но не сделал и пяти хороших прыжков по вязкому илу, останавливается как вкопанный: с той стороны, куда он бежал, навстречу тоже шло пение.

Валерка остановил дыхание, вслушался, что пел встречный.

В первый миг он ничего не понял, поскольку оба певуна горланили одновременно, голоса их свивались.

И тут произошло странное.

Вместе с Валеркой, вслушивающимся во встречного певца, стал вслушиваться во встречного и тот, кто обещал не трогать.

Большие оригиналы синедвориковские песняры.

Начокавшись, они поют не что попало, а только то, что дорого.

Если один драл всего лишь четыре строчки, давал из минуты в минуту клятвенное обещание не трогать, то песня встречного была вдвое короче и составляла всего две строчки, которые он уже в хрипе раз за разом пускал на самые разные голоса.

Его предельно скромный репертуар внушил симпатию песняру, обещавшему не трогать, и выворотилось непредвиденное: обещавший бросил обещать и из горячей солидарности со встречным загудел его песню, да не всю, а только последнюю строчку – выбрал самое сокровенное.

Когда встречный с вызовом тянул:

– Во-одка ста-ала ше-эсть и во-осемь!..

ранее обещавший, заложив пальцы в рот, отчаянно ему в такт подсвистывал, а уж потом они обрадованно, с подплясом, вперебой выкрикивали союзом, развалисто простерев друг к дружке руки и трудно сближаясь:

– Всё-о-о равно мы пи-ить не бросим!

Они разминулись с простёртыми руками наготове.

После всё-таки благополучно пали друг дружке в объятья, сплелись и неожиданно торжественно ударили разом:

– П-пер-редайте Ильичу-у,

Н-нам и де-есять по плечу-у!

"Спелись канальи! – сражённо заключил Валерка. – Это копец…"

Пока против спора отдыхал, он укрепился в мысли, что выигрыш, бутылка коньяка, вовсе ему, непьющему, ни к чему.

А раз нет смысла ради чего конкретного рисковать, то и нечего тогда переть против рожна, то и можно плюнуть на выставленное самим же условие туда и обратно проплыть без отдышки с закрытыми руками-вёслами.

Не-ет, назад он дойдёт сухой ногой. Берегом.

Но вот эти…

Потеряв всякую надежду вернуться берегом к Раисе, Валерка, высоко вскидывая колени, кинулся к глубокой тёмной воде.

Только сейчас его заметили пьяные в педаль песняры.

Не сговариваясь, улюлюкая, бросились они к нему, на бегу подхватывая с земли камни и швыряя ему в спину:

– Ну Ядрёна Родионовна, Пушкина мать!

«От этой а-капеллы побыстрей крути педали, пока не дали…»

Затравленно озираясь и увертываясь от камней, шумно уходил Валерка.

От беды да в воду!

Наконец воды уже порядочно.

Валерка с лёгким вздохом ныряет, валится на дно.

Идёт по дну, идёт долго.

Уже когда показывается одним глазом наповерх воды, видит, как певуны, в угарном азарте влетевшие в край пруда, прочно завязли в болотине и, обнявшись, кряхтят, раскачиваемые чёртом, надрываются выбраться назад, на берег. Но у них ровно ничего не выходит.

3аметили Валерку. Грозятся кулаками:

– Анчутка беспятый! Ну японский бог Йоулупукки![151] У тебя что, башню сорвало!? Заманул, Сусанин, в трясину… Мозжечокнуться… Ты нам, еблан, ответишь! Ещё как! Мы ещё потрясём тебя за вымя! Ты ещё прокатишься у нас голым пукалом на еже!.. Мы те, тараканья титька,[152] ещё ка-ак помнём карточку да попутно вложим умка! Мы те, обмудок, покажем Херехерету!..

Первое движение слабой Валеркиной души – вернуться помочь выдернуться певунам из топи. Однако завидел в кулаках камни, идти к ним не решается.

Успокоенный, что камнями уже не достанут его, он какое-то время всё же «стоит» на месте с воздетыми руками, будто сдаётся, и не знает куда плыть.

К тем несчастным певунам?

K Раисе?

Вопросительный взор, ищущий ответа, невольно поворачивается к дамбе.

Кроваво полыхнуло в лицо Санькино бунгало – сам же красным красил крышу.

Дом сразу за дамбой.

Отсюда, с воды, видна только макушка.

Саньки давно нет в Двориках. Третий год учит русскому монгольских детишек.

И думается Валерке про то, что вот хорошая земля Монголия, полнёхонько-то в ней всякого добра вплоть до кобр, но непонятно, зачем этой хорошей земле ещё одна завозная очковая змея.

Что, там мало своих?

И то ли мерещится, то ли въяве Валерке видится: вышатывается из красного дома в дождь под зонтиком кобра, как положено, в очках, с раздутым капюшоном, по полной программе похожая на Саньку, и, сановито покачивая боками, правится к пруду, жёлтым колесом скатывается в воду и всё так же под зонтиком стремительно плывёт к Валерке.

Вся в воде, сверху лишь очки да зонтик над очками.

Не успевает Валерка и ахнуть, как кобра уже совсем подле, кидается ужалить, и Валерка что есть духу молотит её ногой по очкам, по очкам, по раздутому капюшону.

Едва отбился – пускается под воду.

В чёрной воде-то, думается ему, никакая кобра не увидит его, хоть она и в очках. Не увидит и не укусит.

Ну, пускай худшее, пускай укусит. Всё, может, не весь яд в тебя пойдёт. Что-то, глядишь, и растворится в воде.

Валерка идёт по дну и на всякий случай нервно поталкивает назад ногой. А вдруг увязалась эта королева змей вслед, гонится именно под водой? Или влюбилась?.. Ой, да прям обмечтался об этой змеище-лемуре…

Королевская кобра подзывает дружка для биатлона своим запахом. И когда большой король вьётся на свидание к своей королевишне, он вовсе не знает, что у них сварится. Может, и выгорит перепихнин с повторином… А может, она просто вкусно разговеется своим королём Кобриным, за раз заглотнув все его четыре с половиной метра. А может, он, змеиный король, ею сладенько отобедает до или после пантомимы. Это уж как там на каруселях качнётся… И никогда не знает ладушка, чего это подполз к ней гражданин Кобрин. То ли для любви, то ли кушать очень ему хочется…

Эти мысли круто остёгивают Валерку, и он сильней дёргает ногой назад. Так хоть от души дам этой хаванагиле кобре по иллюминаторам!

Вместе с тем ему и страшно; кажется, она вовсе не боится захлебнуться, раскрыла рот, уцелилась и вот-вот вопьётся в него смертоносными зубами.

Но разве может так быстро, как и он, плыть змея?

Он раздирает глаза, оглядывается, силится рассмотреть непременно тянущуюся за ним живую светло-желтую верёвку кобры, но ничего в чёрной воде не видит.

Но она совсем где-то рядом. Здесь! Да где именно? И идёт она под водой или по верху воды?

Он почему-то склоняется к мысли, что она идёт по верху воды. Эта гадина, думает он, знает, что не может же он вечно торчать под водой, врёт не уйдет, выставится хватить воздуха, она тут и!..

Страх давит его ко дну.

Меленькие пузырьки редко рвутся на поверхности, несмело обозначают его путь. Воздух на исходе. Вот и совсем нет ничего, дышать нечем; задыхаясь, он столбом выталкивается на поверхность, хватает в судороге воздуха и снова под воду…

Он уже устал. Ему смертельно тяжело со связанными вёслами вскорую идти по заросшему вязкой всячиной дну. Он всё чаще и чаще выскакивает наповерх и однажды замечает, что кобра сопровождает его будто в почёте.

Она вилась чуть позади то с одной стороны, то с другой и знай себе посмеивалась, сановито поправляя то и дело съезжавшие очки, уверенная, что он от неё не уйдёт.

Но – ушёл!

Он благополучно доскрёбся до берега, вынырнул, с восторженным испугом выпихнулся из воды уже у самой осклизлой стенки суши. И в метрах каких пяти от него одновременно всплыл труп вчера утонувшего грузина. Всплыл как раз под коброй. Поднял её из воды.

Кобра полохливо заозиралась и в следующую минуту уже мёртво слилась с трупа в воду.