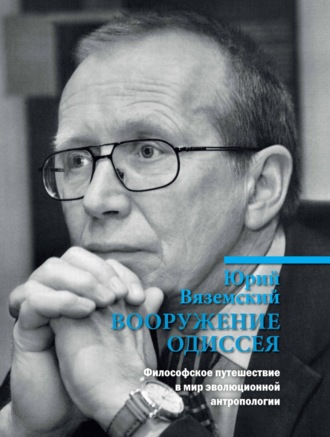

Юрий Вяземский

Вооружение Одиссея. Философское путешествие в мир эволюционной антропологии

III

Подводя итог сказанному, я хочу сделать несколько предупреждающих замечаний.

§ 38

Я эту девятку разложил не из любви к пасьянсам, не из навязчивого желания все вокруг классифицировать – с ее помощью я постараюсь ответить на те вопросы, которые поставил в Прологе, и в дальнейшем я буду ее использовать, рассуждая о человеческой природе, культуре, религии, истории, творчестве и свободе. Будь мне достаточно триады Симонова, я бы не стал ее превращать в эннеаду, – но мне недостаточно.

Я предлагаю вам некую поисковую девятиричную систему, мыслительную экспериментальную установку, а вы сами решите, работает она или не работает, открывает новые пути или ведет в исследовательский тупик.

Разумеется, в различении моем есть некая ограничительная тенденция – но так строятся все и всяческие системы, и в них прежде всего надо постараться тенденциозно разделить и принципиально разграничить базовые элементы, чтобы потом не возникло путаницы или чтобы путаница эта была по возможности минимальной.

§ 39

Греческие названия я ввел не из интеллектуального пижонства, не из любви к неологизмам, ибо некоторые из них в реальном древнегреческом языке не существуют (по крайней мере, на «-ос» не оканчиваются). Как бы это лучше объяснить?.. Понимаете, речь идет о «сущностных силах», глубинных, автономных, неосознаваемых, для которых русское «потребность в…» звучит, как мне кажется, чересчур рационально и почти мотивированно. «Не существует ни одного единственного вида, живущего в тесном стайном объединении, – пишет Лоренц, – у которого отдельные животные в стае, будучи взволнованы – например, заподозрив присутствие хищного врага, – не стремились бы стянуться плотнее»85. Вот это самое «стянуться плотнее», Лоренцом выделенное, как мне кажется, намного точнее передает ощущение «сущностной силы», необъяснимо и немотивированно движущей и рыбьей стаей, и социальной группой шимпанзе, и человеческими сообществами. И можно, разумеется, определить ее как «потребность принадлежать», но психически продуктивнее, на мой взгляд, звучит «охлос» – безликий и властный, на слух абстрактный, но в сущности живой и конкретный, вроде бы чужой нам и чуждый, но насквозь нас пронизывающий, из нас самих исходящий. Теперь я понимаю, почему Фрейд изобрел свое «либидо». Либидо можно возвести в ранг космической силы, а «потребность в продолжении рода»… – вслушайтесь, пожалуйста! – возвести-то можно, но ведь никого не впечатлит. В Либидо угадывается какая-то сущностная тайна. А в Эросе этой сущностной тайны, на мой слух, намного больше, чем в латинизированном либидо. Ибо греческий язык намного мистерийнее рационализированного латинского.

Похоже, я забегаю вперед, но мне уже сейчас хочется хотя бы намекнуть на то, что речь идет о неких трансценденциях, связующих ноуменальный и феноменальный миры. Онтологически уходя в глубь жизненного бытия, они в дальнем от нас пределе существуют намного свободнее и недоступнее для нашего восприятия, чем те их проявления, которые взаимодействуют с нашими психическими структурами; на ноуменальной своей границе они уже не совсем потребности, ибо, в частности, могут ничего от нас не требовать, вернее, требовать так, что мы об этом и не подозреваем.

С другой стороны, и в феноменальной области жизни эти акрос, трофос, эрос и т. д. проявляются намного шире, разнообразнее, пластичнее и непредсказуемее, чем мы это себе можем представить. И хотя я, скажем, охлос отождествил с симоновской потребностью принадлежать, на самом деле это не только принадлежать и терпеть, но также не принадлежать, бояться и ненавидеть тех, к кому не принадлежишь и кого не терпишь и т. п. Кратос – не только самому занимать место, но и других размещать по тем местам, которые обеспечивают и гарантируют твое место и т. д. По мере эволюционного развития эти «т. д.» и «т. п.» проявляются в таком многообразии, в такой хитросплетенной пластичности, что мы уже не можем с уверенностью сказать, принадлежим или не принадлежим, господствуем или подчиняемся; вербализованные понятия все чаще теряют свою объяснительную способность, и мы только чувствуем, как нами управляют некие трансценденции, обусловливающие индивидуальный и коллективный поток нашей жизни. То есть «сущностная сила» оказывается намного шире своих феноменологических результатов; присущая этой трансценденции частичная ноуменальность в своей основе не только непознаваема, но и непредсказуема в ее возможных проявлениях.

И еще. Гносеологически эти трансценденции могут использоваться как категории осмысления жизни, как систематические единицы, классификационные парадигмы. Феноменологически они могут очерчивать стадии, гештальты, таксоны эволюционного движения, модусы всеобщей жизни и даже формы человеческой культуры.

§ 40

У Симонова, как вы помните, три группы потребностей. У меня – девять. Но свою эннеаду я вписал в Симоновскую триаду. И если я собираюсь говорить о девяти категориях потребностей, то симоновские группы придется мне переименовать, отведя им более широкое систематическое место. Я предлагаю именовать их этажами. Архитектурной метафорой, кстати говоря, пользуются многие исследователи жизни. Фрейд, например, толкуя о сновидениях, заявляет, что «единственно типичное, т. е. постоянное, изображение человека в целом, представляет собой дом…»86.

Этим этажам я тоже собираюсь дать греческие наименования. Вернее, применительно к жизни вообще я буду пользоваться симоновскими терминами: витальный (биологический), социальный (ролевой), идеальный (познавательный). Но у животных витальный этаж позвольте мне называть иногда зоос. Имея при этом в виду, что «зоос» представляет собой лишь верхнюю часть более глубоких структур, если хотите, подвалов и фундаментов и еще глубже – почв и подпочв. Смотрите, как описывает трофос профессиональный биолог: «Процесс питания включает в себя несколько стадий, неумолимых в своей последовательности. Особь должна встретиться с источником пищи (обычно это особь другого вида), измельчить ее, химически расщепить макромолекулы жертвы до униформных блоков и, наконец, доставить данные блоки каждой своей клетке»87. Нам такая биологическая глубина не потребуется. Нас ведь прежде всего интересует поведение организма, а не клеток, не столько биология, сколько зоология. А посему «зоос» — для животных и, если понадобится, «фитос» – для растений.

Второй этаж я предлагаю назвать койнос, что в переводе с древнегреческого означает «общий, общественный, община, республика, государство, общественные власти, правительство и т. п.»88.

Третий этаж пусть будет гносис; в переводе – «познавание, узнавание; познание, знание».

У животных получается следующая потребностная схема:

В поведенческой плоскости она может быть представлена так:

Учитывая, что эрос представляет собой промежуточное звено между витальными и социальными потребностями, а филос – между социальными и гностическими, я предлагаю вам проделать следующую стереометрическую операцию: сверните мой плоскостной чертеж в трубочку, так, чтобы образовался цилиндр, чтобы № 1 соединился с № 3, а № 4 – с № 6. Три этажа сохранятся, группы останутся друг над другом в том же порядке, но из № 3 к № 4 будет легче и нагляднее перекинуть мостик, вернее, соорудить лестницу. И то же самое – от филоса к нусу. И в архитектуре дома ведь не всегда четырехугольными бывают – иногда возводят жилища в форме башен.

Поверьте, я вам это не от нечего делать предлагаю. Нам важно, чтобы эти «гибридные», как говорит Симонов, или «транзитивные», как я предпочитаю их называть, группы-комнаты, эрос и филос, легче и нагляднее соединялись с ормологическими таксонами следующего этажа. На плоскостном чертеже они далеко отстоят друг от друга, а в жизни тесно взаимодействуют, как бы перетекая друг в друга, восходя и превращаясь. Скажем, половое поведение – это, вне всякого сомнения, сфера эроса. Отношение детей к своим родителям, как мне кажется, знаменует собой уже охлос, первичную социальность. Но если между этими двумя ормологическими ступенями мы захотим разглядеть, скажем, родительское поведение, то я лично затруднюсь отнести его однозначно к эросу или охлосу.

С этими этажными соотнесениями транзитивных групп мы постоянно будем испытывать трудности. Тем более что ормологическая архитектура жизни представляет собой скорее даже не лестницу, а постепенное как бы перетекание одной потребностной категории в другую; не только транзитивные группы незаметно поднимают нас с этажа на этаж, но акрос и трофос, охлос и кратос, если к ним приглядеться, представляют собой внутриэтажпый подъем и определенную филогенетическую трансформацию.

А теперь о самом, пожалуй, любопытном наблюдении, которое я сделал, разложив свой потребностный пасьянс.

§ 41

Однажды я вдруг стал смотреть не по горизонтали, а по вертикали. То есть стал разглядывать не потребностные этажи, а те вертикальные колонки, которые у меня вроде бы сами по себе образовались. К своему удивлению, я и тут постепенно стал замечать некоторую системную взаимосвязь.

Возьмем, например, левую колонку: акрос – охлос – нус (ормотаксоны 1–4—7). Не кажется ли вам, что в процессе удовлетворения этих потребностей живой организм осваивает внешнее для него пространство, внешнюю среду? В акросе, вернее, в территориальном поведении, это очевидно. В стайном поведении, в реализации потребности принадлежать к животному сообществу очевидность вроде бы уменьшается. Но лишь на первый взгляд. Ведь, вступая в стайные взаимоотношения, особь тоже осваивает внешнюю для себя среду, только не природнофизическую, а зоосоциальную, приспосабливается к ней, становится ее интегрированной частью. А в исследовательской деятельности, в нусе, разве не внешняя среда осваивается в первую очередь?

Принципиально схож и характер поведения, при всей разноликости его проявления на трех различных этажах. Субъект обороняется (№ 1) от той внешней среды, с которой он вынужден вступать в контакт. Всякая стая (№ 4) прежде всего возникает в целях обороны, а потом уже для питания, размножения. Гипотетически я дерзну предположить (для доказательства у меня сейчас нет места), что исследование внешней среды (в конечном счете, даже человеческая наука) онтологически и филогенетически на витальном уровне коррелирует прежде всего с потребностью самосохранения и самообороны. Исследование – это, главным образом, защита от неизвестности.

Страх — вот базовая эмоция, сопровождающая и акрос, и охлос, и даже нус. От страха эволюционно возникают убежище, нора, дом; страх образует первостаю; страх лежит в основе исследования внешней среды, а если вам трудно согласиться с последним утверждением, извольте, я иначе скажу: исследуя, мы преодолеваем свой страх перед неизвестным, пугающим, враждебным, но так или иначе страх – ключевая эмоциональная реакция для рассматриваемой системной вертикали.

Позвольте мне эти потребностные колонки именовать ормологическими нефами — есть такой термин в архитектуре, как мне кажется, вполне нам подходящий. И первый рассмотренный неф, включающий в себя ормотаксоны 1–4—7, я назову нефом А (первым нефом), а по-гречески фобосом.

Если неф А экстраверсивен, то есть ориентирован на освоение внешней среды (биологической, социальной, гностической), то следующий неф, неф Б, второй неф (на нашей схеме это будет средняя вертикальная колонка), похоже, направлен на основание среды внутренней, интроверсивен по своему характеру. Что такое трофос (потребностная группа № 2), как не превращение внешней энергии во внутреннюю? Всякое питание для этого существует и к этому результату ведет. И на втором этаже потребностей посредством кратоса (ормотаксон № 5) обеспечивается внутренняя организация социальной среды: для чего еще нужна иерархия, как не для того чтобы внутренне оформить и структурировать стаю, стадо, косяк, клан? Разве не себя самое прежде всего реализует в иерархическом поведении зоосоци-альная особь? И в пайдосе, в игровом поведении (№ 8), как мы уже договорились, животное познает не окружающий мир – этому служит исследовательское поведение (№ 7), – а самое себя, субъективные свои возможности и способности.

Неф А, сказали мы, носит оборонительный характер – неф Б явственно наступателен, агрессивен в широком смысле этого слова. Агрессивен и наступателен не только волк, убивающий козленка, но и козленок, пожирающий растения. Иерархическое поведение без агрессии вообще невозможно. И всякая игра, как правило, наступательна по отношению к самому себе.

Каким греческим словом обозначить этот второй потребностный неф? Я долго искал и наконец остановился на том слове, с которого начинается «Илиада» Гомера – менос. Помните: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…»? «Mevo^» – это и «сильное желание», и «сила, мужество», и «гнев». К тому же гомеровский Ахиллес, как мне кажется, – ярчайший представитель рассматриваемого нами нефа: мало того что он самый неукротимый охотник (в том числе за жизнями противников), самый агрессивный герой и самый честолюбивый лидер, он еще – поэт и музыкант.

Итак, фобос ведет к освоению внешней среды, менос – среды внутренней.

Какая же среда, какое пространство остались нам для характеристики третьего нефа потребностей (у животных № 3 и № 6, у человека – 3–6—9)? Помнится, различая человеческие социальные и идеальные потребности (см. §§ 34 и 35), я для филоса и теоса так и не нашел пространства. Какое может быть пространство, если оно не внутреннее и не внешнее?

Я знаю только одно такое внепространственное пространство в человеческих представлениях – время!

Полагаю, не стоит специально доказывать, что под воздействием эроса (№ 3) и посредством полового поведения особь обеспечивает свое продолжение во времени и физиологическое выживание вида. «Ведь у животных, – учила молодого Сократа жрица Диотима, – так же как и у людей, смертная природа стремится стать по возможности бессмертной и вечной. А достичь этого она может только одним путем – порождением, оставляя всякий раз новое вместо старого…»89. «Любовь – это стремление к бессмертию»90.

С эросом ясно. Но какое отношение к бессмертию, к освоению временного пространства жизни имеет филос, или альтруистическое поведение? Предположу, что самое прямое отношение он имеет к зоо-социальному выживанию вида, по крайней мере тогда, когда на лестнице живых существ оформленно проявляется эта шестая группа потребностей. Применительно к человечеству Павел Симонов замечает: «Группы, члены которых лишены психофизиологических механизмов сочувствия, сострадания и содействия (взаимопомощи), обречены на исчезновение»91. Полагаю, что это замечание может быть распространено и на высших животных: обезьян, волков, как показал Лоренц – даже на серых гусей.

Каков же характер поведения в этом третьем нефе потребностей, нефе В? Похоже, он представляет собой некий поведенческий компромисс между преимущественно оборонительным характером нефа А и наступательным характером нефа Б. В определенном отношении он являет собой как бы диалектическое снятие противоречий, возникающих между двумя предыдущими ормологическими нефами (первым и вторым). Речь идет о самопожертвовании, но, во-первых, в результате этого самопожертвования жизнь не теряет, а приобретает, не исчерпывается, а возобновляется; а во-вторых, на разных этажах, в различных классах потребностей это самопожертвование принимает различные формы. Предлагаю назвать этот третий неф симпатосом, с самым широким пониманием греческого слова оицлабЕСО.

Итак, у нас получилось (для животных):

К межнефовым взаимоотношениям и соотношениям мы еще не раз будем возвращаться, прояснять их и корректировать. А сейчас кратко и декларативно попробуем подытожить.

Неф А – экстр аверсивен, неф Б – интроверсивен, неф В – хроноверсивен. Последнюю «версивность» далеко не всегда учитывают психологи и философы, и древние греки, разделив мироздание на макрокосм и микрокосм, почему-то забыли о еще одном «косме» – хронокосме.

В поведенческом своем проявлении неф А оборонителен, неф Б – наступателен, неф В – симпатией, то есть совокупителен во всех возможных смыслах. При этом не следует понимать дело так, что фобос всегда пассивен, а менос – активен; неф А (фобос) по своей агрессивности, пожалуй, даже превосходит неф Б (менос). Описывая, например, «реактивное насилие», Эрих Фромм делает весьма любопытное для нас замечание: «Под ним я понимаю насилие, которое проявляется при защите жизни, свободы, достоинства, а также собственного или чужого имущества. Оно коренится в страхе и, вероятно, именно поэтому является наиболее часто встречающейся формой насилия…»92 (курсив мой. – Ю. В.). Укорененность в страхе, базовая оборонительность, в какую бы яростную агрессию она ни выливалась, – вот что, на мой взгляд, характеризует фобос и отличает его от нефа Б, меноса.

С эволюционной точки зрения фобос обеспечивает самосохранение, менос – саморазвитие, а симпатос, неф В, – некое развивающее самосохранение или сохраняющее саморазвитие, своего рода витальную, социальную и интеллектуальную длительность. И если вы пока категорически не приемлете мою гипотетическую попытку отнести к фобосу человеческую науку, то позвольте вам предложить такую фигуру мысли: наука в первую очередь обеспечивает интеллектуальное самосохранение, искусство – интеллектуальное саморазвитие, а религиозное познание – интеллектуальную длительность и духовное бессмертие. По-прежнему столь же категорично не согласны со мной?

Неф А – базов. То есть в экстремальной ситуации живое существо склоняется скорее к акросу, чем к трофосу и эросу, быстрее и привычнее – к охлосу, чем к кратосу и филосу. Предположу, что в экстремальной интеллектуальной ситуации человек мыслит прежде всего как ученый, а потом уже как поэт и мистик; даже верующий человек, почувствовав запах дыма в своей квартире, в первую очередь, я полагаю, займется исследовательским поиском его источника, а затем уже подвергнет возникшую ситуацию религиозному анализу.

Неф В, симпатос, – транзитивен. Эрос и филос не только «гибридны» с точки зрения ормологической таксономии, но, похоже, через эрос осуществляется переход ко всякой развитой социальности, а через филос – к полноценной человеческой идеальности.

Фобос, менос и симпатос в переводе на русский язык дают нам эмоциональные состояния. Но я ведь специально назвал их по-гречески, чтобы, с одной стороны, была возможность этого «эмоционального перевода», а с другой, чтобы всегда можно было сказать: «менос» – это не только гнев, но также «сила, мужество, сильное желание»; «фобос» – не только страх, но и «устрашение, опасение, нетерпимость, испуг, обращение в бегство»; «симпатос» я вообще сам придумал.

Ормологически эти нефы, с одной стороны, представляют собой как бы более крупные таксоны, чем автономные потребностные группы. Но, с другой стороны, отдельно существуют и проявляются не фобос, менос и симпатос, а входящие в них автономные таксоны – акрос – охлос – нус, трофос – кратос – пайдос, эрос – филос – те-ос, находящиеся между собой в специфических внутринефовых взаимоотношениях.

Что такое фобос, менос, симпатос – я пока не знаю. Но интуитивно догадываюсь, что они носят не субстанциальный, а какой-то иной характер.

Как бы то ни было, этажную классификацию я проводил, антропологически «переводя» потребностную теорию Павла Симонова. Потребностные нефы (вертикальную классификацию) я обнаружил самостоятельно. А посему всю ответственность за них я беру на себя. Ну разве что частично облегчит мою участь Тейяр де Шарден, говорящий о «положении каждого живого существа в пространстве, в длительности и по форме»93 (курсив мой. – Ю. В.).

§ 42

Как вы должны были заметить, в мою эннеаду не вошли потребности, которые Павел Симонов называет «дополнительными» (см. § 9). Прежде всего потому, что они никак не хотят вписываться в предложенную Симоновым этажность.

Возьмем, например, потребность в экономии сил. Симонов однозначно относит ее к витальным потребностям94. Мне же представляется, что данная потребность проявляется на всех трех ормологических этажах. Разве устанавливающий иерархический порядок в стае вожак не экономит силы, сосредотачивая первоочередное внимание на близкоранговых животных, угрожающих его статусу в первую очередь? Разве в познании мы не экономим интеллектуальные силы, концентрируясь лишь на том, что нас особенно интересует, а остальное откладывая на потом или вовсе отбрасывая за пределы нашей мыслительной деятельности, тот же, кто сразу за все хватается, все пытается изучить и объяснить себе… – сами знаете, что с ним происходит. Причем подобное распыление сил совсем не обязательно ведет к физическому истощению. Шизофреник ничуть не устает от ежедневного изобретения вечных двигателей – утомляются и могут впасть в нервную депрессию те нормальные люди, с которыми он ежедневно делится своими революционными открытиями.

Равным образом потребности в преодолении, в вооруженности, которые Симонов помещает на третий ормологический этаж, как мне кажется, вполне могут быть названы и витальными, и социальными.

Самостоятельность некоторых из этих «дополнительных» потребностей вызывает сомнения. По Симонову, как мы помним, потребность вооруженности «удовлетворяется с помощью двух основных безусловных рефлексов: подражательного и игрового»95. Стало быть, потребность вооруженности несамостоятельна? Но нет, страницей ранее Симонов называет эту потребность самостоятельной96.

Не кажется ли вам, что объявленная Симоновым социальной потребность следовать нормам представляет лишь частный случай потребности подражания? Разве потребность преодоления – не частный случай потребности развития? А потребность экономии сил – разве не частный случай более общей потребности сохранения?

Что и как дополняют «дополнительные» потребности и дополняют ли? – у Симонова на этот вопрос я не мог найти ответа. Но, как мне представляется, косвенным образом Симонов обрисовывает контуры ормологической специфичности этих бездомных пока потребностей.

Некоторые из них кажутся более эмоциональными, чем основные. «…Переход к имитационному поведению так характерен для эмоционально возбужденного мозга»97. «Заметим, что воля вмешивается в конкуренцию мотивов опять-таки на уровне эмоций…»98. То есть все основные потребности способны вызывать сильные эмоции, но потребности подражания и преодоления точно возникают из эмоциональной сферы – такое у меня порой создается впечатление.

Симоновские «дополнительные» потребности, в отличие от его основных, словно тяготеют к образованию антиномичных пар: сохранения/развития, «для себя»/«для других», экономии сил/преодоления. А те потребности, которые этой пары не имеют, мне кажется, остаются одиночками лишь потому, что Симонов просто не довел классификацию до конца и не нашел для них соответствующей пары: например, у потребности подражания явно должен быть ормологический антипод.

Едва ли не все «дополнительные» потребности Симонов предпочитает характеризовать в эволюционном, филогенетическом, динамическом срезе: потребность в экономии сил «играет важную роль в модификации навыков, обеспечивающих удовлетворение всех других мотиваций»99; потребность вооруженности «во многом отчуждена от процесса удовлетворения основных… потребностей», «трансформируется в стремление к мастерству, к развитию способностей, к возможности контролировать внешнюю среду»100; «подражательное поведение обеспечивает передачу опыта от одной генерации к другой»101. Основным потребностям подобные эволюционно-динамические характеристики Симонов дает намного реже.

«Если индивидуальные особенности соотношения и иерархии основных потребностей определяют личность человека, то индивидуальные особенности силы и степени удовлетворения дополнительных (вспомогательных) потребностей лежат в основе его характера»102.

Тут, как видите, уже принципиальное психологическое различие основных и дополнительных потребностей и, как мне кажется, более уверенное указание на второстепенность потребностей «дополнительных».

Но так ли второстепенны, так ли вспомогательны они? Возьмем, например, «потребность преодоления». «Активность, вызванная преградой, – замечает Симонов, – в определенных ситуациях и у определенного типа людей может оттеснить первоначальное побуждение на второй план, и тогда мы встречаемся с упрямством, с поведением, где преодоление стало самоцелью, а исходный мотив утратил свое назначение и даже забыт»103. Тут, на мой взгляд, весьма четко очерчена первичность и даже репрессивность якобы дополнительной и вспомогательной потребности.

Подводя итог, я должен сказать, что я не только не могу включить эти потребности в свою «девятку», но я не вижу возможности считать их дополнительными. Похоже, мы имеем дело с потребностями, которые, не являясь биосубстанциальными, представляются сущностными и, может быть, даже более сущностными, чем основные. И если мы перестанем отождествлять субстанциальные и сущностные силы… Стой! – слишком рано. Мы пока еще слишком плохо вооружены, чтобы даже ставить вопрос…

Ормологический плот мы наскоро сколотили.

Поплывем теперь к другому острову.