Эфраим Баух

Завеса

Молния и гром среди ясного неба

И вправду распирающие Ормана чувства требовали прерваться и выйти немного на солнышко. Бумаги положил на дно ящика, под газеты, а ящик запер.

На гулянье не было много времени. К шести должен был явиться сексот Вася за переводом. Но именно малость времени давала возможность наслаждаться каждой минутой.

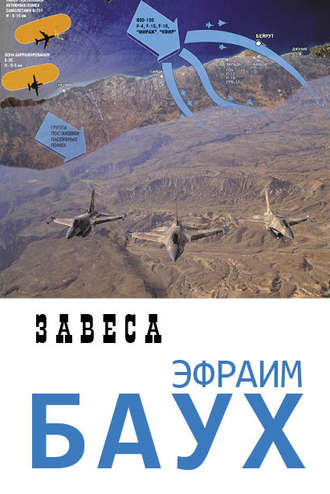

Эти французские коллеги, – думал Орман, – с плохо скрываемой гордостью дают понять, что французские «Миражи» победили русские «МИГи». Конечно, руками израильских летчиков, но оружие-то французское. С какой иронией, а то и просто смехом пишут они о том, как израильская разведка перехватила разговор Насера с королем Хусейном, где они уславливались дать мировой прессе фальшивую информацию: якобы всю операцию провели французские и американские летчики.

Мягко светило солнце. Дыша всей грудью, оглядываясь на каждую проходящую девицу, Орман свернул в переулок, чтобы не попасться на пути ватаге коллег, уже выкатывающейся из забегаловки Бориса.

Еще несколько шагов, и перед ним раскрылось вдаль и вширь пространство над озером. Всего лишь ряд зданий отделял это пространство от шумной улицы, но тут царил абсолютный покой. Рядом со сбегающей вниз тропой, парни в одних плавках красили прогулочные лодки, перевернутые кверху брюхом, как выбросившиеся на берег киты.

Орман присел на скамью, недалеко от ротонды. Воды фонтана сбегали по каменным порогам вниз.

С успокаивающим шумом вод словно бы соревновалась одинокая птичья трель, сама подобная родничку, пробивающемуся в отягченную то ли радостью, то ли печалью душу.

И вдруг, как внезапный налет израильской авиации, небо мгновенно потемнело, неизвестно откуда накатили тучи, сверкнула молния, грянул гром. Орман бежал к ротонде, уже весь вымокший, ибо невозможно соревноваться с грозой в догонялки.

Гроза в один миг смяла все погруженное в сладкую дремоту пространство.

Стоя под слабо охраняющей от струй аркой ротонды, Орман всеми фибрами души ощутил высшее напряжение мгновенно протянутой между небом и землей грозы – мимолетного божества природы, хлещущего во все концы, сотрясающего пространство преизбыточным разрядом энергии, чтобы через несколько минут, младенчески пузырясь, в блаженной расслабленности растечься по земле.

Какие-то странные стоны, уханья далей, еще более помолодевшие голоса перекликающихся парней-маляров словно обнажили на миг трепетную душу в человеке, как ливень, обдав волной, вылепляет в ворохе одежды чудо девичьего тела.

В редакции царили невероятный шум и возбуждение. Носилась шутка: гроза гораздо лучшее отрезвляющее средство, чем огуречный рассол. Все промокли, все сушились. Девицы-машинистки готовили всем горячий чай, и никогда раньше не был он таким ароматным.

Орман зашел к себе в клетушку, запер дверь, разделся до трусов, развесил одежду, и стал стучать на машинке. В запертую дверь рвались не совсем отрезвевшие коллеги.

– Орман, кончай гореть на работе.

– Номер горит. А я – человек ответственный, – ответствовал Орман, веселясь по поводу того, как вытянулись бы физиономии коллег, прочти они хотя бы несколько выстукиваемых им абзацев.

…Самолеты, летевшие столь низко, чтобы не быть обнаруженными радарами противника, сжигали гораздо больше горючего, чем при обычных полетах. Из-за дальности расстояний самолеты не могли брать много бомб. Вообще бомбы – не столь эффективное оружие для уничтожения самолетов на земле. Точно бьющий пулемет и пушка гораздо более успешны в этом деле. Небольшой запас бомб, который несли наши самолеты, предназначен был только для уничтожения взлетных полос на короткое время, ибо исправить их не составляет особого труда. Цель была нейтрализовать взлет самолета противника на тот короткий – в семь-десять минут – перерыв, до появления следующей четверки наших самолетов, чтобы расстрелять египетские машины на земле.

Простота победила в этой войне: часы, как средство ориентирования во времени, старый добрый компас, обычная пушка и, главное, невероятная дисциплина в умении и точности взлета, присоединения к четверке, в стелющемся над водами и землей полете.

…В пятом-шестом часу была решена судьба иорданских ВВС. Сирийские уже были на грани уничтожения.

Таким образом, в полдень первого дня войны была уничтожена боевая авиация Египта, Сирии, Иордании и Ирака.

Свершилось то, что мы готовили столько времени и были потрясены делами рук наших не намного меньше, чем весь потрясенный мир.

Орман перечитал все напечатанное, удивляясь, что нет ни одной ошибки. Очевидно, невероятное душевное слиянье с каждым словом перевода четко и однозначно вело пальцы по клавишам букв, словно человек, подобно пианисту знал партию наизусть.

«Удивительны дела Твои, Господи», – неожиданно пришли слова из псалмов Давида.

Раздался стук в дверь. Пришлось повернуть ключ. Вошедший Вася был удивлен: ты что, только из бассейна?

– Промок до нитки под ливнем. Вот бумаги. Вася, у меня вопрос. Не боишься ли, что коллеги в редакции могут догадаться, кто ты?

– Мы им быстро заткнем рот, – по-хозяйски решительно отрубил Вася.

– Да, но мне каково будет?

– Не боись.

Вася исчезал профессионально быстро. Вот, стоял, и вот, его нет. Словно растворился на месте, как в научно-фантастических фильмах.

Орман облачился во все еще влажные брюки и рубаху.

Опять возник Тифой с газетной полосой в руке.

– Слушай, будь другом, вычитай. Все под мухой, не на кого положиться. Ты один – трезвый.

Статья была официальной, клеймящей империалистическую агрессию Израиля против семьи арабских народов.

Достойное завершение дня, подумал Орман.

Через неделю позвонил главный редактор заговорщическим тоном:

– Зайди ко мне.

Оглянувшись на всякий случай, не блестят ли чьи-то глаза из-за портьеры, он извлек из портфеля журнальчик:

– Вот, «белый ТАСС». Дали нам на несколько часов. Сам знаешь, кто. Ознакомиться и вернуть. Иди к себе, запри дверь, прочти и немедленно верни. Я знаю, ты ведь читаешь быстро.

Орман знал, есть еще «голубой ТАСС», как говорится в песне Галича, – «для высокого начальства, для особенных людей». «Белый» же – для людишек пониже и пожиже.

Сидит Орман, усмехается, читает в «белом ТАССе» собственные никем, естественно, не подписанные переводы.

Жизнь в двух уровнях

В минуты прочного, как бы отцеженного одиночества, осознаваемого, как истинное состояние души, Орман видел себя человеком с картинки, который дополз до края небесной сферы, пробил ее головой, и потрясенно озирает занебесье с его колесами, кругами планет, – всю эту материю, подобную рядну, где ряды напоминают вздыбившуюся шерсть на ткацком станке Вселенной.

Но потрясала наша земная сторона со средневековым спокойствием звезд, закатывающимся детским солнцем над уютно свернувшимся в складках холмов и зелени полей городком.

Орман ли, иной, человек-странник – всю жизнь шел, полз, чтобы, наконец, добраться до этой сферы, а жители городка обитают рядом и не знают, да их и не интересует, что тут, буквально за стеной их дома, – огромный мир Вселенной. Их не то, что не тянет, их пугает заглянуть за предел, прорвать сферу, прервать филистерский сон золотого прозябания. Вот они, два полюса отцовского восклицания «Ce la vie» – «Такова жизнь» – так удивительно сошедшиеся на околице затерянного в земных складках городка.

В эти дни Орман, подобно тому страннику, пришедшему в городок, как бы жил сразу в двух уровнях, и оба были виртуальны, но более реальны, чем обычное течение жизни с ранним вставанием, чтобы успеть в очередь за молоком, опостылевшим выстукиванием статей, требующих почти нулевого напряжения интеллекта. Симуляция деятельности выражалась в перебирании никому не нужных бумаг, или бессмысленном взгляде в какую-либо точку в кабинете, означающем для окружающих глубокое размышление.

Два этих уровня существования находились как бы один под другим. В верхнем уровне переводы с немецкой и французской прессы о событиях в Израиле постепенно оборачивались его каждодневной жизнью.

Вторым, более глубоким уровнем было проживание в парадоксах Ницше и тяжеловесной тевтонской непререкаемости Хайдеггера, в тайном упрямом сочинении стихов, явно не для печати.

В редкие минуты какого-то сюрреального отрезвления Орман ощущал лишь одно: страх за своих близких.

Странно было то, что два этих напрочь противопоказанных судьбе Ормана имени, ощущались им, как две связанные бечевой доски, два поплавка, держащие его на поверхности: Хайдеггер-Ницше, Ницше-Хайдеггер.

В зыбком уюте светового круга настольной лампы лежали эти небольшие две книжечки, тайно, «в стол», комментируемые Орманом далеко за полночь. Туда же ложились стихи.

Беспомощно счастливое дыхание жены и сына, спящих рядом, вместе со световым кругом составляли некую светящуюся, достаточно прочную сферу, охраняющую душу от обступающей тьмы ночи, затаенной и непредсказуемой, одушевляемой лишь пением цикад.

«Генеалогия морали» Фридриха Ницше в переводе на русский язык была ветхой, дореволюционной. К ней применимы были слова Фета, обращенные к Тютчеву: «вот эта книжка небольшая томов премногих тяжелей».

Не то, что достать, – увидеть эту книжечку, переплетенную множество раз, в те дни представлялось Орману невозможным.

Но вот же, один из фотографов, поставлявших в газету материал, худой и куцый, как сморчок, с крючковатым носом, Друшнер, вечно несущийся как бы одним боком, что, казалось, еще шаг, и он упадет, уронил в кабинете Ормана свою явно неподъемную по весу сумку, и оттуда просыпались бумаги, фото, книжки.

Мелькнуло – «Фридрих Ницше. Генеалогия морали».

По поводу худобы и надоедливой суетливости Друшнера шутили, что его «надоедание – от недоедания». В Друшнере подозревали осведомителя и потому всегда встречали его одним и тем же анекдотом:

– Друшнер, знаешь, в КГБ покрасили двери.

– Ну?!

– Следует стучать по телефону.

– Ха-ха-ха.

Друшнер от всей души смеялся, как будто слышал это в первый раз.

Тут он и вовсе скрючился, и стал собирать с пола рассыпавшиеся вещи. У Ормана застучало в висках, и он слабым голосом – была – не была – пролепетал:

– Можно мне посмотреть… Ницше?

– Да берите ее. Читайте. Потом вернете.

Это могло быть провокацией, но устоять было невозможно.

Имя же Хайдеггера было как некая эстафетная палочка, переданная ему отцом в тех бумагах, спрятанных за внутренним карнизом буфета. Странно было, что, проживая вот уже тридцать третий год жизни, в возрасте Иисуса, на этой земле, Орман узнал имя Хайдеггера лишь из записей отца.

Был ли это знак свыше?

Или действовал его величество Случай?

Во всяком случае, это попахивало мистикой.

В самом деле, каким образом в завалы книг на немецком и французском, у старичка букиниста, в которых нередко рылся Орман, попала совсем недавно вышедшая в Германии книжечка – извлечение из двухтомника Мартина Хайдеггера, лекционный курс, прочитанный герром профессором в 1940 году в дышащей покоем и усиленным вниманием аудитории, за стенами которой уже вовсю гремела Вторая мировая война – детище фюрера, которого герр профессор благословил на великие дела во имя немецкой нации.

Книжка была издана в 1967, совсем недавно, и называлась «M.Heidegger. Nietzshe”. Словно некто кинул зерно на бесплодную землю в уверенности, что кто-то подберет проклюнувшийся росток.

В оригинале, на немецком, книжка эта была подобна свету далекого астероида, притягивающего любопытство и угрожающего гибелью. По ссылкам понятно было, что за нею таится фундаментальный труд – «Бытие и Время»».

Средь бела дня была молодость, превозмогающая страхи и печали.

Кружила голову солнечная молочность весенней полноты проживания.

Размышления же Хайдеггера погружали среди всего этого в то ли губительные, то ли спасительные глубины души, где в одиночестве плачет человек, опять же, по выражению Фета, «как первый иудей на рубеже земли обетованной».

Спасительным был этот текст именно по своей абсолютной непонятности «критикам в штатском», даже если бы Орман дословно его перевел на русский.

Это по-настоящему веселило Ормана, это злорадно воспринималось им как метафизическая месть за собственную беспомощность, неумение и подспудный страх отказать в услугах перевода этим таящимся во всех щелях мастерам заплечных дел.

Он понимал, что они следят за каждым его шагом, ибо Вася возникал всегда без звонка по телефону именно тогда, когда Орман был в редакции, хотя мог быть где-то по редакционному заданию. Кто-то из коллег сообщал куда надо о наличии Ормана на месте.

Обычно тех, кто отказывается подписывать обязательство о сотрудничестве, оставляют на значительное время в покое, чтобы затем осторожно возобновить попытки. Тут же для них был счастливый случай: они могли использовать Ормана на полную катушку, ибо профессиональные переводы были им нужны позарез. Всякие намеки на оплату переводов он отметал немедленно. Не хватало еще получать от них тридцать сребреников, что было бы полным падением.

Вероятнее всего, переводчиков у них было раз-два – и обчелся. А, может быть, он был единственным. Потому они ему многое прощали. Например, тот факт, что он рассказывал в редакции явно антисоветские анекдоты, предварительно нагибаясь к розетке с дежурной фразой: «Это не я, товарищ майор. Вопрос армянскому радио: какая разница между бедой и катастрофой? Ответ: если на улице опрокидывается телега продавца продуктами, это – беда, но не катастрофа. Если же разбивается самолет с нашим правительством, это – катастрофа, но не беда».

Витюк из отдела быта, страдающий тяжкой шпиономанией, особенно после очередных ста грамм, понизив голос, начинал рассказывать всяческие небылицы. Орман тут как тут с анекдотом: «В туалет зашел мистер Смит, вынул левый глаз и стал разматывать фотопленку. В это время из унитаза на него взглянули мудрые, слегка усталые, глаза майора Пронина, и он сказал: «Не пытайтесь бежать, мистер Смит, в бачке тоже мои люди».

Сотрудники, естественно, газетные, катались по полу.

Было ли это сладким издевательством души над собственным страхом, отчаявшимся сопротивлением, которое может привести к нервному срыву, – явлением будничным там, где все диктуется палачеством, выспренно и лживо называемым диктатурой пролетариата?

Оказалось, что и другие сотрудники хохотали над этим анекдотом, о чем сообщил ему Вася, с которым они по давнишней просьбе Ормана стали встречаться у ротонды над озером.

– А знаешь, полковнику Лыкову понравился твой анекдот с мистером Смитом.

– Скажи, Вася, вы прослушиваете нас или вам постукивают?

– Какое это имеет значение. Стены, дорогой, имеют уши – сказал Вася, этак, по-братски коснувшись плеча Ормана, от чего последнего передернуло, и он внезапно увидел при свете дня, а не в полутемном своем кабинете, насколько агрессивно выпячена нижняя Васина челюсть и тяжела рука. Таким кулаком гвозди можно забивать. Бедный поэт Николай Тихонов, знал бы он о ком его, припоминаемые наобум Орманом, строки: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей».

Орман опечалился: вот он им уже «дорогой».

– Зачем же тебе, Вася получать сведения из нечистых рук. Вот, пожалуйста, анекдот прямо для твоего шефа. Сидят четверо командировочных в какой-то заброшенной провинциальной гостинице, ну, естественно, несут антисоветчину про ветчину, которой нет в буфете. Один из них говорит: «А вы не боитесь, что вас подслушивают?» «Да брось ты, в такой глуши». Он выходит и говорит коридорной: «Ровно через пять минут занесите четыре чашки кофе». Возвращается и обращается к потолку: «Принесите, пожалуйста, четыре чашки кофе». Коридорная вносит. Все трое потрясены и разбегаются по номерам. Шутник встает утром, а трех уже забрали. «Почему же меня оставили?» – спрашивает он у коридорной. «А шефу очень понравилась ваша шутка с кофе».

Вася хохочет: обязательно расскажу начальству. Из путанных реплик Васи выясняется, что орманские переводы проверялись под лупой «высокими специалистами» и была отмечена их «ювелирная» точность. Слово «ювелирная» проворачивалось Васей с крестьянской натугой, потому и запомнилось. Эта свора поигрывает с ним, наперед зная все его хитрости и насмешливо удивляясь его живучести.

То были дни, когда случайный знакомый при встрече вместо приветствия вопрошал: «Пора?» На что Орман отвечал столь же кратко: «Несомненно».

Если же случайный знакомый спрашивал: «Учишь иврит?» – это означало, что он вовсе не случаен.

Орман сдержанно отвечал:

– А я знаю его с детства. Мама хотела, чтобы я читал поминальную молитву по отцу.

Мысль о том, что он, быть может, единственный переводчик в их системе, изводила Ормана. Допуском они связали его, приковали, как раба цепью с гирей на конце. Если настанет день, когда он подаст документы на выезд, они попытаются его этим шантажировать, а то и завербовать. Он откажется. И тогда уж они поизмываются над ним всласть.

Он тешил себя мыслью о том, что благодаря переводам лучше всех окружающих знает о положении в Израиле. Стране, которая стала его наваждением, воистину внутренней изматывающей вестью «земли обетованной». Он радовался успехам этой крошечной страны, всегда возглавляющей список новостей по всему миру, скорбел по поводу ее потерь. Он видел пропасть между израильской реальностью, также, и тем, что лгали напропалую газеты и радио.

Но он не мог ни с кем поделиться этим знанием, кроме своей жены, и в этом-то и было, в дополнение ко всему прочему, нечто предательское и нечистое.

Он погружался в Хайдеггера, как инопланетянин, принявший облик земного существа, как некий вариант человека– невидимки, живущего единственной надеждой когда-нибудь стать видимым, то есть самим собой.

В каком-то исследовании ангажированного философа он нашел имя Хайдеггера, которое автор явно ассоциировал с самым распространенным трехбуквенным ругательством.

Орману была любопытна и мучительна искренняя наивность отца, загнанного, как и все интеллектуалы довоенного мира, в слепую кишку истории, и не распознавшего именно в разглагольствованиях Ницше и Хайдеггера приближающуюся катастрофу. Она поглотила поколение отца, поставила весь мир на грань полного уничтожения, и самого его догнала, как долго летящая пуля в каком-то ничтожном подъезде.

В некий миг все это выстроилось, как во сне.

Слабый, но острый, как игла, луч пронизал клубящийся хаос.

Орман вскочил со сна, явно поняв, что вся европейская, а, по сути, главным образом, немецкая классическая философия, начиная с Канта, вела его народ в эту пропасть середины двадцатого века.

Этой теме можно было посвятить всю жизнь.

Он даже начертал на листке черновое название будущей книги, посвященной разработке этой темы.

Если будет жив.

«Эллиптическое и Апокалиптическое».

Эллипс удобно обтекаем, но замкнут, как тюремная камера.

Апокалипсис – на разрыв: пророчит конец времен, напрягает Историю, заставляя ее балансировать над пропастью и, тем самым, взывая к ценностям жизни, как правды и справедливости, что, по сути, и есть изобретение еврейского духа: ожидание Мессии.

Лицо и безликость

Единая теория духовного поля казалась ему спасением.

Она должна была быть стержнем будущей книги.

Мерещилось смешение полей рассуждений с полями текста, полями истории и философии, полями идеологии, самыми неустойчивыми и губительными. Особенно влекли к себе поля черновиков, обочины текста.

Ассоциативные нити, как меридианы и параллели, стягивали эти текстовые поля, обращая их плоский раскат в четырехмерное пространство, напрягая подтекстами сейсмических подвижек, а то и внезапных разломов.

И все это сотрясало, но и спасало Ормана, живущего в атмосфере затхлости и застоя да еще с вечной виной зависимости от «костоправов», как он называл своих работодателей в штатском, которых вдруг очень заинтересовали материалы о бунте студентов в Париже.

Благодаря допуску Орман часто посещал «спецхран» Библиотечного фонда, в котором раньше работал, чтобы не столько переводить материалы о парижских беспорядках, сколько быть в курсе входившей на Западе в моду постмодернистской философии. Это были, главным образом, журналы и книги, выходящие в Париже.

Ощущение было, что Шестидневная война словно бы выбила застарелые пробки из ушей, явно слышалась поступь пришедшей в себя после длительного обморока Истории, ее судьбоносное шествие, восстанавливающее справедливость в империи лжи.

Впервые на хорошей французской бумаге пред очами Ормана обозначились имена почти его сверстников из нового поколения мыслителей – Мишеля Фуко и Жака Деррида.

При возникновении слова «поле», озноб пробирал Ормана.

У Мишеля Фуко с его ставшей позднее откровением книгой «История безумия», это были «внутренние полемические поля».

Реальность, окружавшая Ормана, удивительно укладывалась в открытые Фуко общественные законы безумия.

Разве не было абсолютнейшим безумием вбивать в миллионы голов лживый и серый текст «Краткого курса» или марксистско-ленинского учения, в желании поднять их на уровень авторитета бессмертного Священного Писания?

Орман узнал, что в Европе считают величайшим философом современности Эммануила Левинаса, родившегося в тот же год, что и отец Ормана, который вынужден был покинуть Румынию, чтобы учиться во Франции. Левинас в то же время вовремя покинул Литву и учился на философском факультете Страсбургского университета.

Можно ли представить, что творилось в душе Ормана, когда он при мягком свете зеленого абажура, в укромно затаившемся, посреди идеологического пространства победившей диктатуры пролетариата, зале спецхрана, читал толкуемые Левинасом тексты Талмуда, впитывал слова философа о том, что война это борьба человеческого лица с безликостью.

А ведь истинно, думал Орман, убийца безлик, и потому для него невыносимо смотреть в лицо жертве. Он и завязывает ей глаза. Или стреляет в затылок. Только бы не видеть Лица.

Вот и сексот Вася абсолютно безлик.

Известно, что «органы» отличаются особой способностью отбирать безликих, но чтобы до такой степени...

Обычно, после расставания с кем-то, у чувствительного Ормана в ноздрях оставался от ушедшего запах. Вася же исчезает начисто вместе со всеми своими запахами. К нему даже нельзя применить насилие, ибо, по Левинасу, «насилие может быть нацелено только на Лицо».

Пытаясь отвлечься и успокоиться, Орман тут же, на конспекте, выписывал ручкой вензеля.

Брал, к примеру, слово «прав» и поигрывал им.

Раз сто прав костоправ.

Выправить права.

На право нет управы.

А сознание точила мысль, пробужденная Левинасом, о том, что любая тирания самой своей сутью ненавидит еврейство, чувствуя в нем ту слабую воду, которая просачивается, несмотря на запруду.

Именно эта вода точит камень.

Когда очередной случайный знакомый спросил, учит ли он иврит, Орман внезапно как бы пробудился: ведь это его преимущество – знание иврита, бесценное – для идеи единого духовного поля, и следует это его углубить.

Орман отыскал маленький, пожелтевший от времени свиток Торы, который бабушка пронесла привязанным к груди всю свою девяностолетнюю жизнь до последнего дня, через погромы и войны. Сняв «рубашку», заново сшитую Торе бабушкой почти перед смертью, Орман разворачивал свиток, читая текст через лупу.

Демонстративно, назло следящим, отправился в синагогу и выпросил экземпляр Танаха, то есть весь канонический свод еврейского Священного Писания, включающий Тору, Пророков и Летописи.

Теперь его взгляд, уставившийся в одну точку в кабинете, был явно осмысленным. Орман размышлял о том, что в Книге Книг, в этом одновременно замкнутом на себе, и абсолютно разомкнутом всему миру пространстве, возникают свои внутренние законы, толкования, свет затаенной радости, счастливого испуга.

Счастье ведь всегда сопряжено со знанием и болью его мимолетности и исчезновения, с бесконечно свертывающейся – вот уже более двух тысяч лет – тайной.

Тот, кто пытается эту тайную сущность Книги Книг развернуть, как ребенок разворачивает подарок, завернутый во множество свертков, обнаруживает, в конце концов, ничто.

Или срывая, как у розы, веки лепестков, обнаруживает под ними ничей сон – сон Бога.

Или где-то в начале развертывания запутывается, уже не помня, где это начало.

Потерянная изначальность скорее сводит с ума, чем покорно принятая душой и разумом бесконечность.

Над этим ломали головы и на этом ломали головы такие упорные мыслители, как Гегель, но эта головоломка не дает покоя разуму, инстинкту и просто проживанию набегающего днями и ночами времени.

Эта Завеса подобна завесе, расшитой золотом и серебром, за которой хранится Тора в молельном доме евреев. Она выводит из себя, вводит в ярость ум быстродействующий, генетически нахрапистый, гениально улавливающий слепую потную и плотную силу толпы, слитной человеческой массы.

Толпа эта уже самим своим сплочением перешагнула смерть отдельного человека, не столько растаптывая его, сколько вытаптывая из его души остаток человечности, чтобы в полной, урчащей удовлетворением раскованности, наслаждаться когда-то потерянной абсолютной животностью.

Сократ именно потому ничего не писал, а жил лишь в устной речи, чтобы толпа не заворачивала в его рукописи селедку.

Куда же деть нашего каббалиста рава Ицхака Лурия – великого АРИ – Адонейну Рабби Ицхака, фрагменты текстов которого попались книжному фанатику Орману?

Ведь АРИ тоже не записывал свои гениальные постулаты. Быть может, он просто существовал внутри Книги Книг, толкуя ее по-своему, но боясь соревноваться с текстом Бога. Он только говорил, передавая свою ответственность, равносильную казни, ученикам – записывать его.

Есть такой экзистенциальный страх на тех глубинах, которых достиг АРИ и на которых в трепете собственного существования видишь соревнование с Божественным текстом, как не прощаемый грех. Ученик такой ответственности не несет, ибо автоматически записывает Учителя, и ему, ученику, закрыты смертельные глубины лурианских идей сотворения Мира.

Быть может, думал Орман, и я такой прилежный ученик или притворяющийся им, чтобы приподнять Завесу.