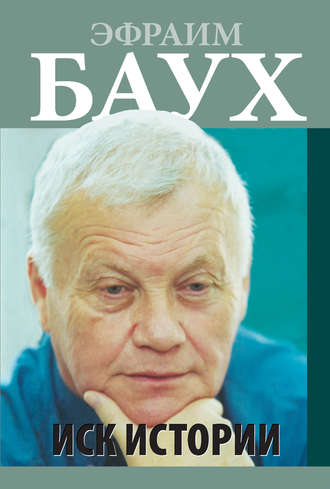

Эфраим Баух

Иск Истории

Проснуться насекомым

Еще в Мюнхене, слывущий «интеллектуалом» среди «партайгеноссе», расслабленных пивом, только вернувшийся из Петербурга Альфред Розенберг рассказывает жуткие истории о русской революции, которую совершили евреи: в правительстве новой России можно без труда составить еврейский миньян, ибо даже у Ленина еврейские корни, только он тщательно это скрывает. Ему, Розенбергу, это говорили истинные русские интеллигенты, с которыми он был в приятельских отношениях, Блок и Мережковский.

Он, Розенберг, даже был членом Пролеткульта, чтобы убедиться в преимуществе арийского культа.

Именно оттуда, из России, он вынес окончательно оформившиеся убеждения: еврейство – это фундаментальное зло мира, и во благо этого мира его следует вырвать с корнем. Рассказы Розенберга вызывают истинный ужас на лицах слабонервных «партайгеноссе», этих будущих головорезов.

Книга Гитлера «Майн Кампф» выходит в свет в 1927 году. Розенберг в 1929 году основывает «Союз борьбы за немецкую культуру», а в 1930 году публикует книгу «Миф ХХ-го века», как бы «философски» толкующую книгу Гитлера и вместе с книгой фюрера составившую поистине катехизис национал-социализма.

После прихода Гитлера к власти в 1933, через год выходит 42-ое издание книги «Майн Кампф» ставшей обязательной для всеобщего чтения. Тираж ее в 1934 достигает 203 тысяч экземпляров, а в 1936 – со 184-м изданием – 2 миллионов 290 тысяч.

Если при чтении Гитлера невозможно отделаться от звуков его лающей речи, надолго отбившей у многих желание читать по-немецки, Розенберг более «авторитетно» разыгрывает этакого позитивиста, «научно» обосновывающего словесные нагромождения фюрера, постепенно вызывая в эмоциональной немецкой душе доселе непривычный, и потому особенно действующий вид устойчивой истерии.

Гитлер не удосуживает себя доказательствами, но зато предельно откровенен.

Имеющий уши да услышит: вовсе не случайно евреев избивают в Европе вот уже две тысячи лет. Душа европейца, да и вообще человека мира, больна «евреем», и единственное излечение от этой болезни – хирургическое. Все погромы были спонтанными взрывами «эмоционального антисемитизма», попытками утишить эту болезнь.

Тут мифотворец Гитлер и не замечает, что неожиданно обращается к ненавистному самой идее национал-социализма «логосу»: необходимо перейти к «рациональному антисемитизму». Другими словами, хладнокровно, с немецкой дотошностью и верностью поставленной цели, довести дело до конца: реально (нет ничего более реального, чем смерть) освободить Европу, а затем и весь мир, от евреев. И он, Гитлер, чувствуя в себе великие силы, и станет освободителем мира от этой болезни, он, ариец, во плоти и крови, выпустит дурную кровь, раз и навсегда излечит мир от этой злокачественной болезни.

Идеи еврея Маркса, подхваченные его нацией, являются воистину апокалиптическим выражением стремления евреев к мировому господству, и только он, Гитлер, подобно Георгию-Победоносцу, выходит один на один на борьбу с этим миллионоголовым змием.

Крайней, леденящей душу формой этой жажды мирового господства является сотворенный евреями большевизм. Еврейские священные книги и еврейская религия не столь опасны, как яд, накопленный этой низменной расой, которым она со змеиной ползучестью, добравшись до здорового сердца народов мира, отравит его, лишит его сил, обернет эти силы в прах. «Отречемся от старого мира» – это всего лишь дымовая завеса. Истина во второй строке – «Отряхнем его прах c наших ног».

Старый мир и так уже не существует. Речь идет о новом мире. Новом порядке. Но его, под руководством фюрера, принесет миру новая Германия, истинная защитница «арийских» народов.

Положим, русские евреи, с безумной радостью вырвавшиеся в революцию из черты оседлости, и взаправду уверенные, что эта революция совершена ими и, в первую очередь, для них, не особенно прислушиваются к словам этого маньяка. Слишком поздно они поймут, что их свои же «товарищи» просчитали, и насколько они, евреи, просчитались.

Евреи Галиции, Польши, Румынии, в тысячах местечек и городков, ведущие религиозный образ жизни, мозолят глаза и души окружающих аборигенов своими капотами, пейсами, шляпами, носками, бормотанием своих молитв еще по пути к синагоге. Они вообще не очень понимают, о чем говорит на немецком, кажущемся им испорченным идиш, этот «мешугэ».

Но немецкие евреи-то слышат и понимают отлично каждое слово, каждый всхлип фюрера. Они что, не верят своим ушам? О да, они ведь считают себя истинными немцами, вносящими такой большой вклад в германскую культуру, что позволяет им верить в «высокий немецкий разум», а не в кликушеские речи этого человека, самого себя назначившего фюрером. И вообще, их вклад в культуру и экономическое развитие Германии позволяет им с той же, заимствованной у немцев, спесью относится, положим, к «остюде», восточным евреям, к которым, по их мнению, и главным образом, обращены постулаты и посулы Гитлера. Все эти евреи – галицийские, польские, румынские – неопрятны, бородаты, пейсаты, отсталы, нищи, потому что не любят работать, суетливы, потому что надо же как-то прокормить свои семьи, говорят на идиш, на этом испорченном мертвыми древнееврейскими словами немецком.

Они и вправду вызывают неприязнь, переходящую в ненависть.

Разве нам сегодня, положа руку на сердце, в нашем еврейском государстве, не знакома эта неприязнь, а иногда и ненависть?

Однако вскоре все станет на свои места, все станут на свои места – в одной очереди – и немецкие евреи-спесивцы, и польско-румынский еврейский люд, и русские евреи, которых немцы будут сплошь называть «большевиками и комиссарами», – в огненную печь.

«Интеллектуал» Альфред Розенберг пытается мифически и мистически растолковать «политические» толкования фюрера. Его вовсе не интересуют старые мифы, будь то греческие или древнегерманские, весь этот отработанный хлам. Его интересует сотворение, внутренняя демоническая энергия нового национал-социалистического мифа.

Его интересует именно то, что так пугало Платона – мифический яд, отравляющий души молодого поколения и действительно стерший Грецию с мировой исторической арены. Но что, Платон, действовавший в греческих на смех государствах – маленьких полисах.

Немецкая нация мощна и велика. Души немецкой молодежи, дремлющие до сих пор, жаждут этой демонической энергии мифа, способной взорвать и преобразить весь мир на «великий» германский лад. Розенберг не просто надеется, а уверен, с истинно немецкой спесью, что на этот раз, в отличие от древней Греции, кривая вывезет.

Ладонь германского юноши, взметенная в жесте «Хайль Гитлер», подобно ножу, рассечет мягкотелость либеральных народов, главным образом, англичан и американцев. Русских Розенберг знает лучше всех: эти рождены быть рабами.

Но, прежде всего, необходимо освободиться от евреев, чтоб германские юноши могли глубоко дышать ставшим свежим воздухом, справляя свою великую нужду создания нового мира под лозунгом «Дойчланд юбер алес».

Розенберг использует для сотворения нацистского мифа Канта, Гегеля, но, главным образом, примеряет одного к другому и примиряет Вагнера с Ницше, для этого ставя последнего на голову. Розенберг имеет в виду сотворение нового мифа, нового мира, в котором История строит сама себя как завершенное произведение, а в нем немецкий народ и Германия также выступают, как завершенные произведения искусства.

Запомним это, ибо именно за это французские постструктуралисты предъявят иск «нацистскому мифу».

Мог ли Розенберг представить себе хотя бы нам миг в 1943 году, находясь на вершине своей политической карьеры, на вершине власти, что всего через каких-то жалких два года он станет падалью, вздернутой на петлю по приговору Нюрнбергского международного трибунала?

Но вернемся к творимой Гитлером и его верным клевретом Розенбергом новой мифологии.

В 2001 году я писал роман «Пустыня внемлет Богу», посвященный жизни пророка Моисея. Представляя себе его воспитание в молодые годы, когда он был египетским принцем Месу, я пытался понять, как учителя его, египетские жрецы, объясняют возникновение и существование богов, и, главное, божественную силу владыки земли и неба – фараона.

Готовясь писать эту работу – «Иск Истории», я, как говорится, пролистал Розенберга, ибо читать его подряд сегодня невозможно.

Я был удивлен тем, насколько совпадают постулаты Розенберга с красочными доводами египетских жрецов, представляемые мной на основании моего опыта жизни в нашем прошлом тоталитаризме.

«Великий жрец», названный мной Аненом, обрисовывает царским принцам пантеон богов. Этот жрец – «…крупный наголо бритый мужчина… с несколько выпуклыми глазами и узкими, как лезвие, губами, выражающими скрытое тщеславие и жесткую уверенность в том, что его недостаточно возвеличивают, хотя, услышав его низкий хрипловатый голос, юноши широко раскрывают глаза и рты, ловя каждое его слово.

– Итак, – говорит Анен, – вступаем в пантеон богов, хранителей нашей прекрасной Кемет. Срисовываем их тщательно, ибо они концентрируют в себе жизненную силу. Само очертание и знание их держит в себе эту силу… Сочетание разных, иногда несовместимых элементов зримого образа того или иного бога может показаться произвольным. Но именно в этом скрыта великая логика богов. Она могла открыться на миг древнему жрецу-одиночке, чтобы стать достоянием всей нации на века. Как это открывается? Естественно, не впрямую. Пример: вы всматриваетесь в стоячее зеркало воды и постепенно, сами того не замечая, отключаетесь от окружающей среды. Вы погружаетесь в себя… Но миг – и мысль возникла как озарение: вода – это темное и в то же время незамутненное зеркало души. Так и древнего жреца коснулся божественный жезл. Или на глазах его распустился цветок лотоса. Энергия личности жреца достигла уровня бога, и тот раскрылся ему, какой он есть, и таким вошел в пантеон нации. Личностное – вот писцовое перо нашего сознания и души».

На миг пригрезившийся жрецу бог становится вечным образом. Слова «греза» и «образ» не сходят с уст Розенберга при описании силы мифа. Только безоговорочная вера в пригрезившийся образ (фигуру) вынесет в мир внутреннюю энергию мифа, освободив для этой энергии жаждущую душу. «Свобода души – это Gestalt», – произносит Розенберг любимое слово Хайдеггера, которое в русских философских текстах последнего переводится как «постав» (образ, форма, фигура). «Постав», по Розенбергу, «всегда пластически ограничен… Это ограничение обусловлено расой». И чем раса более велика, тем ее «постав» более гениален, грандиозен. Ясно, что речь идет о расе германской – высшем достижении арийцев.

Тут, на этой высокой ноте, вступает кликушески Гитлер: может ли эта высшая раса смириться с тем, что рядом существует даже не раса, а низкий тип людей, даже не тип, а антитип, сам себе подписавший приговор своей неполноценностью, ибо нет у этого типа своей культуры. Даже религию свою – монотеизм – они, евреи, украли у предшественников. Нет у них «постава», они бесформенны.

Розенберг расширяет «антропологические» рассуждения Гитлера о евреях: они, евреи, даже не антиподы немцев, они даже не тип, а «отсутствие типа», некое изводящее здоровую немецкую душу «противоречие», черная в ней дыра, ноль, самое ужасное выражение того самого Ничто, о котором с такой глубокомысленностью разглагольствует вся немецкая классическая философия.

Но истинно новому мифу недостаточно этого разглагольствования. Он, по Розенбергу, должен «проживаться», разворачиваясь «действием», мистерией.

«…Царские отпрыски вместе с великим Аненом плывут на корабле по ночному Нилу к храму бога богов Амона-Ра. Два берега – два сплошных потока факелов. Все это стесняет восторгом и страхом души будущих властителей Египта, «вызывает слезы, когда внезапно, подобно тем же факелам, перекатываясь вдоль берегов и по водам, несется: «Великому посланнику Амона-Ра Анену и царственным ученикам его – сл-а-а-а-ва!»…

– Ла-ава-а!.. Лаа-ва-а!..

И вправду подобны лаве огненной факелы, взметаемые сжатыми кулаками тысячей тысяч юношей и девушек…

Великий Анен в дымных облаках воскурений чудится парящим в воздухе. Он не только огромен, громом звучит его голос… – Клянемся великой клятвой!..

– Клят!.. Кля-я-ят!..

Смятые собственной беспомощностью, смятенные, сметенные миллионоголосым ураганом, ученики как зачарованные не отрывают глаз от великого учителя, и в глазах их тлеет, как в лампадах, смесь восторга и подавленности. Это и есть мистерия в высшем своем выражении, думает Месу, вспоминая урок великого Анена о мистериях: они требуют упражнения разума, интуиции, воли, ибо это вовсе не мистические фантомы и не сухое обучение. Это – сотворение в нас души собственными ее силами.

– Чужеземцы, принятые нами по широте души нашей, – гремит голос Анена, благодаря акустике как бы несущийся с небес, – спасенные нам от голодной смерти, спят и видят исполнение страшных пророчеств… Они не верят в наших богов, противопоставляя им какое-то варварское, невразумительное божество. Да, они прозябают, само их отрицание наших богов доказывает, что боги наши их и лишили разума. Но они хитры и мстительны, они несут внутреннюю угрозу нашей прекрасной Кемет. Настанет день, придет конец нашему терпению, и наши мечи и копья понесут им наше проклятье!..

– Клять!.. Кля-я-ть!..»

У Розенберга именно так пробуждается могущество мифа, чей неудержимый поток сметает с пути слабо укрепленные плотины философии, филологии, демократии, христианской веры, давно уже обескровленной ее собственными «еврейскими» корнями. Все это давно утратило чувство расы, то есть мифа, чей застоявшийся поток, прорвавшись, заливает мир. Жизнь расы, народа, по Розенбергу, «не сводится к логично развивающейся философии или к процессу развития согласно законам природы, это формообразование некоего мистического синтеза». И потому реальное проживание сотворенного мифа должно быть обставлено символами – морем знамен и факелов, униформой, жестами, печатаньем шага в непрекращающемся оргазме парадов и массовых церемоний. Символика не есть лишь знак отличия. Это – осуществление грезы, заложенной в мифе.

…Царских принцев вводят в глубь пирамиды, из тьмы которой доносится слабый, но узнаваемый голос их «отца» – голос повелителя земли и неба: «…Дети мои, во имя всех нас и мира живого сошел я в мир мертвых… И услышал я голос: «…путь в страну мертвых открыт, сходи же!» Солнечная печать высветила вход, сознание и дух мой изменились, и я начал сходить в покои смерти, во внутреннюю нашу отчизну, сбрасывая, как цепи, все физические и символические связи с этим миром. Словно бы кто-то громом нашептывал мне: «Долой разум, да здравствует интуиция, да освятятся хлеб и вода, да прольется кровь жертвы!»… В полном безмолвии стояли они, великие наши предки, но за ними темной глубью бесконечного стоял некий смысл, захватывающий их и меня целиком… И рядом распахнуто дышала бездна изменения, обновления, посвящения, полного превращения в бога.

…Вседозволенность ослепительным крылом опахнула меня.

Отныне гибель людей во имя бога Амона-Ра – священна.

Уничтожение врагов, даже если они младенцы – священно.

Очищение расы и крови от чужеземной примеси – священно.

«Велика опасность чужеземцев, – шептал мне все тот же голос, – особенно хабиру-ибрим-евреев с их невидимым богом, воздающим за грехи. Это подобно яду ослабляет глубину веры нашей в священность животных, деревьев, почвы, трав, природы. Они враги наши, ибо не живут естественным инстинктом, а на наших богов смотрят свысока, хотя сами прозябают в нищете и грязи, а значит, и в зависти тайной и жадном желании паразитировать на нас и обкрадывать».

И после этого, обновленный и возрожденный, начал я читать главу «Восхождение к свету» из «Книги мертвых», чувствуя, как с каждым словом возвращается ко мне жизненная сила…»

С этими словами вспыхнули факелы по углам гробницы… Витающий, как сомнамбула, Месу видит… в дымке сверкающее золотом кресло рядом с гробницей, а в нем старичка, довольно хилого телом и бледного лицом, в одной набедренной повязке и плате, вероятно, прикрывающем лысину. Показалось даже, что одна рука короче другой и скрючены, будто срослись, пальцы ног. Но у входа вострубили трубы, слабо доносясь в глубь камня, как сквозь слой воды… Пошла прислуга, и по мере ее прибывания усталый старичок начинает меняться на глазах… Наносят грим, обряжают в золото и бриллианты…И вот он, воистину наместник бога Амона-Ра на земле, восходит к выходу…Трубы возвещают морю волнующегося люда выход повелителя поднебесной страны Кемет… из мира мертвых… Слышен кашель людей, почти потерявших дыхание, шарканье переступающих, подламывающихся от долгого стояния ног.

Но поднятый на высоты... сверкает причастностью к богам наместник Амона-Ра на земле, покрывая своим сиянием все человеческие немощи, и глаза Месу отказываются верить, что увиденный им в мерцающей удушливой мгле старичок и этот всесильный земной бог – одно и то же существо».

По Розенбергу нацистский миф, раса, народ держатся на крови и почве(Blut und Boden). И тут неожиданно приходят на ум строки Пастернака: «Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба».

Почва по Розенбергу, естественно, природа Германии, а кровь немцев – арийская, которую Розенберг возводит к Атлантиде. Ариец не просто тип среди типов. Это – архетип, который сам себя грезит и сам себя воплощает. Ариец – основоположник цивилизации, обладающий волей к форме, «волением формировать». Начиная с греков, искусство является само по себе религией. И это не «искусство для искусства», а «органическое искусство, порождающее жизнь». Тут вступает своим аккомпанементом любимый Гитлером и Розенбергом Вагнер, несущий понимание жизни как искусства – тела народа и государства как произведения, свершившихся форм воли, завершенных идентификаций пригрезившегося образа.

Сама логика нацистского мифа выступает как его самоосуществление, более того – это является самоосуществлением цивилизации вообще, но в строгой форме германского национал-социализма, истинном и однозначном понимании – «Дойчланд юбер алес». Достоверность этого не подлежит никакому сомнению, никакой критике. У Розенберга сплошь и рядом все «достоверно».

На следующее утро после триумфальной ночи Гитлера, пришедшего к власти, еврей Европы проснулся Грегором Замзой из повести Кафки «Превращение»: «…Проснувшись… после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами. «Что со мной случилось?» – подумал он. Это не было сном…».

Близился конец Третьего рейха, но нацистская машина, уже зависнув над пропастью, продолжала вовсю вертеть своими колесами, ножами, шестеренками – поезда с евреями продолжали катить свои колеса в лагеря смерти, исправно работали крематории, превращая души евреев в дым. Приводящие эти печи в действие с исправным любопытством поглядывали в глазок, следя за тем, как человеческие существа мгновенно и ярко вспыхивали, превращаясь в горсть пепла.

В рейхсканцелярии фюрера офицеры, определяя какой район Берлина занят русскими, играли в необычную русскую рулетку, основанную на инстинкте человека при телефонном звонке хватать трубку. Офицеры звонили по домашним адресам и, услышав русскую речь, отбрасывали, словно обжигаясь, трубку.

Близился конец самого чудовищного в человечестве преступления, за который свою немалую долю вины несли европейская философия, филология, биология и, в первую очередь, политическая История.

И уже совсем обезумевший параноик, сам похожий на насекомое Грегора Замзу из повести Кафки, но все еще верящий, что он «великий диктатор», диктовал последнюю страницу этого преступления за день до своего самоубийства – свое завещание: «…Превыше всего я обязываю руководство германской нации и его приверженцев строго охранять расовые законы и противодействовать без жалости отравителю всех народов – мировому еврейству».

Глава шестая

Шоа

У несуществующей стены…

Это случилось 4 января 1954 года, за неделю до моего двадцатилетия. После выступления нашего университетского оркестра в каком-то, кажется, подшефном колхозе меня подбросили на автобусе до вокзала, и вот разомлевшим от сельского вина и еды студентиком еду в битком набитом вагоне к матери в город моей юности. Время позднее, все собираются на выход, неохота стоять в очереди, и я, как это неоднократно делал раньше, решаю выйти через тамбур, между вагонами, забыв, что тормоза на зиму прикрываются металлическими коробами, прикрепленными к стенкам вагонов...

Очнулся в больнице. Тут же хотел встать и идти домой. «Шок», – сказал врач. Слепящий больничный свет и внезапно наплывшие в слух бубнящие голоса пассажиров вызывали головокружение и тошноту. Меня перевели в палату. Там было темно и тихо. Какая-то тень, мучая меня, колыхалась в окне, то, исчезая с провалами сознания, то, возвращаясь, пока я вдруг, окончательно придя в себя, не понял, что это – мама. Я слабо помахал рукой. Тень тем же слабым движением повторила мой жест. Девять дней пролежал я в больнице. Сжаты были сердце и легкие, белки глаз были красными от полопавшихся сосудов. Если бы я был старше лет на пять, сказал доктор Москович, эта станция оказалась бы для меня последней.

Начинались экзамены. Я вернулся в университет.

В одну из ночей, в общежитии, я внезапно проснулся с ощущением тихого ужаса. Это не было продолжением сна, галлюцинацией: реальные вещи – тумбочка, стул, спящий сосед – обступали меня.

Это память внезапно, после стольких дней, вскрыла свои запечатанные болью подвалы: я лежал на снегу, навзничь, захлебываясь кровью, кто-то говорил – «Кончается», но голос доходил до меня как сквозь вату и как бы вовсе меня не касался.

И так же внезапно, без всякого моего вмешательства, память перекинулась на тринадцать лет назад, в 22 июня 1941-го: после обеда выхожу со двора к стене дома, обращенной к Днестру, вдоль которой густеют кусты. В них у меня тайник, а в нем – всякая мелочь: пуговицы, шестеренки от часов. Но зато эта тайна принадлежит только мне. Достаю эту мелочь, чтобы играть на парадном крыльце, где на дверях темнеет прямоугольник от снятой год назад вывески на румынском «Адвокат Исаак Баух». Капитан Красной армии Перминов с семьей, которую поселили у нас, два дня назад уехал, как он объяснил, в связи с обострившейся международной обстановкой. Мама несколько минут назад оплеснула крыльцо водой, и оно чуть дымится, блестя на солнце синим асфальтом. Вдруг прямо над моей головой возникает самолет. Пулеметная очередь. И тишина. Сижу как в столбняке. Не замечаю, что на улицу высыпали все соседи. Отец открывает парадную дверь, говорит: «Началась война».

Люди, притихнув, сидят на скамейках у своих домов, во дворах, кажутся оцепенелыми, как жуки, которые при возникновении опасности притворяются мертвыми. Ощущение такой оцепенелости часто приходило в годы войны, в самые страшные ее минуты.

На рассвете впервые, сжимая сердце ужасом, раздается нарастающий гнусавый вой немецких бомбардировщиков. Мы живем примерно в километре от моста через Днестр. Его-то немцы начинают бомбить. Дом качает, как при землетрясении. Скребутся в парадную дверь. Отец открывает. Незнакомая женщина с обезумевшими глазами пробегает мимо него в спальню родителей, забивается под кровать. Отец тщетно пытается ее выманить оттуда. Спускаемся в подвал. С каждым ударом со стенок осыпается земля, вздрагивает пламя свечи, плесень забивает ноздри. Так и не помню, куда исчезла женщина, события сбивают с ног, все время хочется спать.

Ночью небо на западе багровеет сплошным пожаром, слышатся глухие удары. Во время ночной бомбежки тьма расцветает сплошным фейерверком трассирующих пуль, летящих во всех направлениях, высвеченными в свете прожекторов облачками разрывов зенитных снарядов. Воистину, на миру и смерть красна.

С утра в тихой истерии идет беспрерывная упаковка, прерываемая сиренами воздушной тревоги, большей частью ложной. Бомбить мост начинают внезапно. Вещи сложены на телегу, на них уже восседает бабушка, отец навешивает замок на дверь, с ошеломляющей наивностью среди всеобщей гибели, говоря, что через день-два мы вернемся. Мама требует заменить этот небольшой замок амбарным. С обычной для него легкой усмешкой отец подчиняется ей. Через много лет я пойму, что в этом кажущемся наивным поведении отца прощупывается единственная возможность не терять присутствия духа в пространстве идущей на человека гибели во весь разворот земли и неба. И это подобно детской игре в прятки, когда прятаться-то некуда, а поворот ключа в замке подобен ничего не решающему заклинанию «Сезам, затворись!». Но ведь какой должна быть приобретенная всего за несколько дней стойкость двигаться посреди улицы, посреди дня, на виду всего разверстого неба, откуда в любой миг может прийти смерть, уже приведшая к немалым жертвам!

Все, все, пора в дорогу.

Но беда в том, что я упираюсь, я не хочу покидать дом, я реву в три ручья. Неизвестность будущего, но живого, мне страшней настоящего, привычного, пусть и чреватого в каждую минуту смертью. Начнется бомбежка. После многих попыток немцы могут, наконец, разрушить мост, и тогда нам точно каюк. Но отец терпеливо ждет, пока я выревусь и успокоюсь.

Начинаем двигаться. Остающиеся евреи с землистыми лицами, подслеповато щурясь после подвальной тьмы, вяло машут нам руками.

Отец, знакомый многим, ведь юрист, который должен спасать, пытается по пути каждого потрогать, ободрить, но люди как бы уже по ту сторону своей судьбы, уже втянуты надвигающейся гибельной бездной, уже и не притворяются мертвыми жуками, а примеривают на себя это состояние как последнюю, неотвратимую форму существования. Их даже не страшит судьба их детей, вяло играющих на солнце в перерывах между бомбежками.

Отец всматривается в их лица, еще раз пытается объяснить, что единственное спасение – бежать, раздражая торопящую его маму, которая держит меня за руку. Отец не отводит глаз от этих лиц, и они на миг очеловечиваются, освещаясь искрой надежды, которая тут же гаснет по ходу нашего движения.

На всю жизнь я запомню эти безымянные лица как символ истинной человечности, абсолютно беспомощной перед всеохватной чудовищной жестокостью мира.

Живущие напротив Карвасовские, давно и открыто ждущие немцев, скрывают злорадство под жалостливыми улыбками. Соседушка, сапожник-пьянчуга Яшка Софронов делает нам ручкой, той самой, которой, только мы скроемся за поворотом, взломает замок и поселится в нашем доме.

В пространстве Шоа, уже накатывающем и подхватывающем все вокруг смертельным валом, у остающихся евреев еще достаточно времени на всякое бытование. Завязывают в узлы вещи со слабой, но все же неисчезающей верой, что повезут их в более спокойное место, хотя зловещее солнце июня предвещает одно: смерть. Зашивают пуговицы на одежде, которая совсем скоро станет ненужным тряпьем, если кто-либо из бандитов не позарится на пару приличных брюк или туфель.

Подкрепляются на дорогу, берут еду с собой, будто собираются на пикник.

Окружающие знакомые дома, лица, деревья, кусты, кошки и псы внушают даже некоторое запредельное спокойствие каким-то явно уже сюрреальным обещанием устойчивости существования. Так, вероятно, воспринимается мир реанимируемым и моменты прихода в сознание и возникновения пульса перед тем, как пульс этот оборвется навсегда.

Мы благополучно минуем мост.

Уже остается совсем мало времени до того, как в окнах домов оставшихся евреев возникнут, накапливаясь переулками, румынские солдаты. Они улыбаются, скаля зубы, эти потомственные антисемиты, накопившие опыт погромов по городам Румынии, они говорят «пофтим» («пожалуйста»), выпроваживая людей из домов.

В 1943-м отец погибает в хаосе Сталинграда. В 1945-м мы возвращаемся. Софронова с трудом выселяют из дома. Многие годы в нем будут жить мама и бабушка, и, приезжая на побывку, я издали ощущаю знакомые очертания кустов у стены, обращенной к Днестру. К моменту моего отъезда в Израиль уже нет в живых ни мамы, ни бабушки и, попрощавшись с их могилами, я иду к дому, которого уже нет, ибо сооружают на этом месте приречный парк. Только еще остаток стены, обращенной к Днестру, обнаженной костью торчит из земли. От угла стоящей напротив гостиницы «Дружба» вымеряю шагами расстояние до угла стены, и эта цифра врезается в мою память на всю оставшуюся жизнь.

В 2003 году, находясь в Кишиневе по случаю 100-летия со дня «знаменитого» погрома, опять посещаю могилу матери в Бендерах. Подхожу к той самой гостинице, в которой сейчас, кстати, располагается филиал Сохнута, считаю шаги в сторону несуществующего нашего дома и замираю.

Огромный памятный камень высится на месте, где стояла наша стена.

Около нее в 1941-м были расстреляны все евреи городка.

Преступность незнания переводит чудовищную бездну в нечто терпимое, бок о бок с твоей юностью.

И только такой толчок – через шестьдесят два года – всплывает памятью, как тогда, после сжатия поездом, и нет страшнее этого возвращения в память внезапно хлынувшего из подсознания ужаса.

И сапожник Яшка Софронов, благодушно разлегшись в папином адвокатском кресле, попивает водку под сухой треск выстрелов и придушенные стеной стоны. С уходом расстрельщиков поглядывает свысока в окно, через которое я впервые осмысленно увидел Божий мир, поглядывает с видом человека, удостоившегося дожить до осуществления, пусть и чужими руками, своей давней мечты: убийства ненавистных жидов.

Над горой трупов уже вьется рой мух. Пока трупы уберут, этот ничтожный человечишка чувствует себя воистину повелителем мух.

И непереносима боль, что через глаза этого негодяя устанавливается, изводя душу, взгляд на Шоа.

Этот чудовищный кошмар, который уже хватал меня, малыша, за загривок, только и может раскрыть нечто, подобное небытию «бездны».