Владимир Рыскулов

Вспоминалки

Телесериал «Тени исчезают в полдень» (1971) удивил множеством незнакомых красивых и выразительных актёров. Смотрел его в школе, в специальной телевизионной комнате, куда мог прийти любой из учеников. Телесериал «Вечный зов» (1973-83) был не менее интересен, чем первый фильм по книге Анатолия Иванова. Однако из-за своей продолжительности получил насмешливое название «Вечный зёв». К ним примыкают «Угрюм-река» (1968), «Строговы» (1975) и «Соль земли» (1979).

Телесериал «Человек в проходном дворе» (1971) – добротный детективный фильм с обаятельным Геннадием Корольковым в главной роли. Ещё один мини-сериал на похожую тему (о военных преступниках) – «Совесть» был поставлен в 1974 г.

Фильм «Семнадцать мгновений весны» (1973) впервые увидел летом на даче, у соседей. При всей своей великолепной режиссуре и замечательной игре большинства главных и второстепенных персонажей, он всё-таки малоправдоподобен. Недаром бывший разведчик Владимир Путин высоко отзывался о более реалистичной киноэпопее «Щит и меч» (1968). То же следует сказать о трилогии «Путь в Сатурн» (1967), «Конец Сатурна» (1968), «Бой после победы» (1972), мини-сериалах «Я – 11-17» (1970) и «Вариант «Омега» (1975). К ним примыкает трилогия о партизанах и военных разведчиках – двухсерийные фильмы «Фронт без флангов» (1975), «Фронт за линией фронта» (1977) и «Фронт в тылу врага» (1981), а также цикл фильмов на современном материале – «Ошибка резидента» (1968), «Судьба резидента» (1970), «Возвращение резидента» (1982) и «Конец операции «Резидент» (1986).

Фантастический телесериал «Крах инженера Гарина» (1973) – своеобразный, экспрессивный фильм с великолепными Олегом Борисовым и Александром Белявским в главных ролях.

Что касается «12 стульев», то фильм Леонида Гайдая в двух частях (1971) мне понравился гораздо больше, чем телесериал Марка Захарова (1976). О последнем я даже написал уничтожающую рецензию для нашего семейного литературного журнала «Солнышко».

Следует выделить также несколько писателей, произведения которых часто и успешно экранизовались. Речь идёт о Юлиане Семёнове (помимо сериала о Штирлице) – «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» (1976) по роману «Бомба для председателя», «20 декабря» (1981) по его же сценарию и «ТАСС уполномочен заявить…» (1984); Виле Липатове – «Инженер Прончатов» (1972), «И это всё о нём» (1977), «И снова Анискин» (1977), помимо односерийных фильмов «Деревенский детектив» (1969) и «Анискин и Фантомас» (1973); Аркадии и Георгии Вайнерах – «Место встречи изменить нельзя» (1979) и «Гонки по вертикали» (1982).

Несколько хороших телесериалов было поставлено в то время по русской классике – «Маленькие трагедии» (1979), «Подросток» (1983), «Отцы и дети» (1983) и «Мёртвые души» (1984).

Успехом также пользовались экранизации произведений зарубежных писателей, нередко с участием актёров и режиссёров из прибалтийских республик. Это «Вся королевская рать» (1971), «Смок и Малыш» (1975), «Капитан Немо» (1975), «Красное и чёрное» (1976), «Встреча на далёком меридиане» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979), «Овод» (1980), «Американская трагедия» (1980), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), «Богач, бедняк…» (1982), «Остров сокровищ» (1982), «Трест, который лопнул» (1982) по рассказам О. Генри и «Мираж» (1983) по роману Джеймса Хэдли Чейза «Весь мир в кармане».

Прекрасные телесериалы были поставлены по повестям Анатолия Рыбакова – «Кортик» (1973), «Бронзовая птица» (1974), «Последнее лето детства» (1974), «Каникулы Кроша» (1980) и «Неизвестный солдат» (1984). Среди экранизаций произведений для детей и юношества также выделялись «Старая крепость» (1973), «Как закалялась сталь» (1973), «Волны Чёрного моря» (1975), «Судьба барабанщика» (1976), «Два капитана» (1976), «Приключения Электроника» (1979), «Гостья из будущего» (1984) и «Макар-следопыт» (1984).

Следует также упомянуть телесериалы «Обратной дороги нет» (1970), «Дума о Ковпаке» (1973-76), «Блокада» (1973-77), «Юркины рассветы» (1974), «Люди и манекены» (1974), «Сержант милиции» (1974), «На всю оставшуюся жизнь…» (1975), «Долгие вёрсты войны» (1975), «Ольга Сергеевна» (1975), «Дни хирурга Мишкина» (1976), «Рождённая революцией» (1974-77), «Цыган» (1979), «Россия молодая» (1981-82), «Долгая дорога в дюнах» (1982), «Взять живым» (1982), «Гляди веселей» (1982), «Профессия – следователь» (1982), «Берег его жизни» (1984) и «Колье Шарлотты» (1984). Этот список будет неполным, если мы не упомянем телесериалы «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1971-2003), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-86) и «Государственная граница» (1980-89).

О советских телеспектаклях

В детстве незабываемое впечатление на меня произвёл фильм-спектакль «Портрет Дориана Грея» (1968), в котором играли Валерий Бабятинский, Юрий Яковлев, Александр Лазарев и Валентина Малявина. Тогда этот фильм показался мне таинственным и страшным. О двухсерийном телеспектакле «Солярис» (1968) я говорил в вспоминалке «О зарубежной фантастике».

В 1971 году вышла телеверсия спектакля режиссёра Георгия Товстоногова «Мещане», в котором сыграли Кирилл Лавров, Евгений Лебедев, Николай Трофимов и Людмила Макарова. В том же году был записан для телевидения замечательный спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». В нём приняли участие Юрий Яковлев, Людмила Максакова, Николай Гриценко и Валентина Малявина. Интересным был фильм-спектакль «Марат, Лика и Леонидик» (1971) по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» с Александром Збруевым в главной роли. В многосерийной телепостановке «День за днём» (1971-73), имевшей зрительский успех, снялись 144 артиста из одиннадцати театров Москвы.

Большое впечатление на меня произвёл фильм-спектакль «31-й отдел» (1972) по роману-антиутопии шведского писателя Пера Валё (актёры Ефим Копелян, Олег Басилашвили, Николай Трофимов и Владислав Стржельчик). Тогда же я посмотрел «Опасный поворот» по пьесе Дж.-Б. Пристли с участием самого режиссёра Владимира Басова, Антонины Шурановой, Валентины Титовой, Юрия Яковлева и Руфины Нифонтовой. В 1973 г. Анатолий Эфрос поставил телевизионный спектакль «Всего несколько слов в честь господина де Мольера» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» и комедии Ж.-Б. Мольера «Дон Жуан» (Юрий Любимов, Александр Ширвиндт, Леонид Броневой, Валентин Гафт и Лев Дуров). В 1973-82 гг. вышел цикл телеспектаклей по детективам Жоржа Сименона –«Мегрэ и человек на скамейке», «Мегрэ и старая дама» и «Мегрэ колеблется» с Борисом Тениным в главной роли.

Грандиозный успех имел телеспектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1974). В нём сыграли Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Татьяна Пельтцер, Георгий Менглет и Роман Ткачук. Похожий актёрский состав был и в очень популярной телеверсии спектакля «Маленькие комедии Большого дома» (1974) по пьесе Аркадия Арканова и Григория Горина – Андрей Миронов, Михаил Державин, Александр Ширвиндт, Татьяна Пельтцер, Спартак Мишулин и Анатолий Папанов. Интересным был фильм-спектакль «Домби и сын» (1974) с участием Михаила Козакова, Олега Даля, Валентина Гафта, Марины Неёловой, Константина Райкина, Анастасии Вертинской и Олега Табакова. Тогда же прошёл фильм-спектакль «Ночь ошибок» по комедии английского писателя Оливера Голдсмита (Александр Калягин, Марина Неёлова, Константин Райкин и Олег Даль). В 1974 г. был записан для ТВ спектакль «Проснись и пой» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша «Лазейка», в котором сыграли Нина Архипова, Георгий Менглет, Татьяна Пельтцер и Нина Корниенко.

Запомнился также телеспектакль «Страницы журнала Печорина» (1975) с прекрасным актёрским составом – Олег Даль, Андрей Миронов и Леонид Броневой. Большую известность получил фильм-спектакль «Странная миссис Сэвидж» (1975) по комедии американского драматурга Джона Патрика с Верой Марецкой в главной роли. Часто показывали по ТВ спектакль «Как важно быть серьёзным» (1976) по пьесе Оскара Уайльда (Вера Васильева, Евгения Симонова, Игорь Старыгин и Александр Кайдановский). Хорошее впечатление оставил спектакль «Мартин Иден» (1976) с Юрием Богатырёвым, Леонидом Филатовым и Николаем Гриценко. В 1977 г. вышел телеспектакль «Между небом и землёй» по повести Виктории Токаревой «Ехал грека», в котором приняли участие Андрей Миронов, Марина Неёлова, Татьяна Пельтцер и Елена Коренева.

Очень богатым на экранизации оказался следующий год. Фильм-спектакль «Сладкоголосая птица юности» (1978) по пьесе Теннесси Уильямса я сначала посмотрел по ТВ, а затем, в том же году – в театре. Почему так случилось, я рассказал в вспоминалке «О зарубежной драматургии». Телеспектакль «Средство Макропулоса» (1978) был поставлен по фантастической пьесе Карела Чапека с участием Владимира Кенигсона, Эдуарда Марцевича и Евгения Весника. В 1978 г. были записаны фильмы-спектакли «Двенадцатая ночь» (Марина Неёлова, Юрий Богатырёв, Анастасия Вертинская, Константин Райкин и Олег Табаков) и «Часы с кукушкой» по пьесе Леонида Филатова, сыгравшего в нём главную роль. Тогда же вышел телеспектакль «Игроки» по комедии Николая Гоголя с участием Александра Калягина, Валентина Гафта, Маргариты Тереховой и Александра Лазарева. Следует упомянуть и фильм-спектакль «Капитанская дочка» (1978), в котором сыграли Александр Абдулов, Елена Проклова, Владимир Самойлов, Леонид Филатов, Наталья Гундарева и Лев Дуров. В том же году была записана телевизионная версия спектакля «Дальше – тишина…» по сценарию американской писательницы Виньи Дельмар с участием Фаины Раневской, Ростислава Плятта и Ирины Муравьевой. Большой интерес вызвали также фильмы-спектакли «Мужчина и женщина» (1978) по комедии Леонида Зорина (Мария Миронова и Александр Менакер), «Острова в океане» (1978) по роману Эрнеста Хемингуэя (Михаил Ульянов, Людмила Гурченко, Станислав Любшин, Олег Даль и Валентин Гафт), «Лика» (1978) по пьесе Армена Зурабова (Евгения Симонова и Лариса Малеванная) и «Василий Тёркин» (1979), текст которого читал Олег Табаков.

Надолго запомнился телеспектакль «Тайна Эдвина Друда» (1980) по неоконченному роману Чарльза Диккенса с великолепными актёрами (Валентин Гафт, Елена Коренева, Евгений Весник, Лев Дуров, Маргарита Терехова, Ростислав Плятт и Сергей Юрский). В 1981 г. вышли фильмы-спектакли Петра Фоменко «Повести Белкина. Выстрел» (в 1984 г. тем же режиссёром была экранизована «Метель») с Леонидом Филатовым и Олегом Янковским и «Дядюшкин сон» (Марк Прудкин, Светлана Немоляева, Лия Ахеджакова, Сергей Юрский, Александр Лазарев и Елена Майорова). Заслуженный успех имели экранизация рок-оперы «Юнона» и «Авось» (1983) с Николаем Караченцовым и Еленой Шаниной и фильм-спектакль «Сирано де Бержерак» (1983), в котором главную роль сыграл Георгий Тараторкин.

Работа в архивах

Прежде чем выступить на круглом столе в 2011 г. и неоднократно съездить в Казахстан, о чём я рассказывал раньше, я с небольшими перерывами десять лет проработал в разных архивах и опубликовал несколько статей, учась новой профессии у более опытных товарищей. В Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) я тут же познакомился с учёным из Германии, который подсказал мне номера необходимых для прочтения дел. Сам он занимался историей Средней Азии и свободно говорил по-русски. Казалось, он знал всех других постоянных посетителей бывшего партархива. Более того, из какой бы страны они ни был, он начинал говорить с ними на их языке. В тех делах, номера которых он мне подсказал, можно было найти информацию о работе моего родного деда на посту председателя ЦИК (1920 г.) и СНК Туркестанской АССР (1922-24 гг.).

В архиве собралась дружная компания историков, которые знали, кто я, но относились ко мне как к своему коллеге. Однажды мы собрались за обедом в столовой РГАСПИ. Среди моих новых знакомых был француз, который писал диссертацию о трёх репрессированных национальных деятелях СССР, в том числе моём дедушке. Американец занимался положением ветеранов войны в современной России. В нашу компанию также входили две молодые женщины из Великобритании. Все говорили по-русски, а они, хоть и знали язык, но стеснялись и предпочитали общаться на английском.

– А почему ты произносишь слово black как «блак», а не «блэк»? – спросил немец одну из девушек, с веснушками и в очках, которая, к моему большому удивлению, писала диссертацию о сёстрах В.И. Ленина.

– Я из Шотландии, – ответила она. С этой девушкой я общался отдельно, раз мы даже обедали вдвоём.

Затем меня познакомили с другой женщиной, доктором исторических наук. Она предложила мне подготовить несколько архивных документов, касающихся моего деда, и прокомментировать их для сборника «Россия и Центральная Азия. 1905-1925 гг.» (издан в Караганде в 2005 г.). Чуть позже мы написали вместе статью о деятельности деда в качестве полномочного представителя Исполкома Коминтерна в Монголии (1924-25 гг.). Она была опубликована там в 2010 г. на русском языке в сборнике, экземпляры которого впоследствии мы получили по почте.

Но ещё раньше я поработал в фонде Коминтерна, в том же здании. Материала оказалось очень много, потому что мой дед, будучи заместителем заведующего Восточным отделом Исполкома Коминтерна, писал пространные отчёты своему шефу в Москве, которым был Ф.Ф. Ильин, известный под псевдонимом Раскольников (будущий невозвращенец, автор «Открытого письма Сталину»). Женщина, сидевшая в читальном зале, вдруг попросила меня пройти в один из кабинетов архива. Там я познакомился с работником фонда Коминтерна, который предложил мне написать статью о деде для Германии. Редакцией русского текста занимался не только он, но и заместитель директора РГАСПИ, который на полях своей рукой внёс в него несколько дополнений из архивных документов. Затем я перевёл статью на английский язык. Вскоре мне позвонили и сказали, что из Германии приехал человек, который занимался журналом «Historische Kommunismus-Forschung». Вначале я увидел этого импозантного мужчину в читальном зале с переводчиком французского языка и сразу понял, кто он. Потом мы все собрались в кабинете моего знакомого из фонда Коминтерна. Здесь уже я переводил его слова немцу на английский. Мою статью последний прочитал и остался ею доволен, сделав всего несколько мелких замечаний. Он также попросил меня написать на английском краткие биографии всех упомянутых в статье лиц. В конце разговора работник архива протянул ему какую-то книгу и попросил перевести с немецкого одно довольно лёгкое предложение. Когда-то давно я пытался самостоятельно выучить этот язык, поэтому не дождавшись того, как немец переведёт его на английский, я это сделал сразу на русском.

– А Вы говорили мне, что я полиглот. Вот кто полиглот, – засмеялся немец, указывая на меня.

По его просьбе я послал ему по обычной и электронной почте русский и английский тексты и биографии. В 2003 г. я увидел сборник с моей статьёй в витрине читального зала РГАСПИ и сделал с неё ксерокопию. Доклады (все разные) на круглом столе, четырех конференциях в Казахстане и эссе о личной жизни родного деда я уже писал самостоятельно. Доклады были опубликованы в печати, а эссе я разместил в Интернете.

Работа моя затруднялась тем, что личное и архивное уголовное дела моего деда находились почему-то в Казахстане, хотя последние одиннадцать лет он работал заместителем председателя Совнаркома РСФСР и в 1938 г. был расстрелян в Коммунарке. Но сохранилось его персональное дело, которое прислали для ознакомления из Йошкар-Олы. В нём оказались и реабилитационные документы, которые совпали с теми, что содержались в архивном уголовном деле. Его читала моя ныне покойная тётя, проживавшая в Алма-Ате, которой отксерили отдельные страницы (мы по почте обменялись с нею имеющимися у нас материалами). Кроме того, в Архиве Президента России есть протокол допроса Рыскулова от 3 июля 1937 г., который Ежов направил его в адрес Сталина. Он опубликован в приложениях к книге В. Хаустова и Л. Самуэльсона «Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг.», М., 2010.

Что касается Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), то я нашёл в нём около десяти документов, касающихся назначений деда на различные должности. Там же, в отдельном помещении, я ознакомился с документами из фонда Наркомата по делам национальностей РСФСР, который возглавлял И.В. Сталин. Дело в том, что в 1920-22 гг. мой дед работал в нём его вторым заместителем. Там я нашёл мало интересного (вероятно потому, что в 1921 г. он был послан полномочным представителем этого наркомата в Азербайджан).

Зато во втором здании ГАРФ на Бережковской наб., 26 мне сразу же вручили отдельную папку с данными о протоколах заседаний СНК РСФСР, которые вёл или в которых участвовал мой дед. За изучением их я провёл почти год. Тема Совнаркома РСФСР в исторической науке не исследована, поэтому я старался всё время затрагивать её в своих докладах в Казахстане (до 1936 г. входил в состав РСФСР в качестве автономной республики) как имеющую новизну для историков.

Также я прочитал в Центральном архиве ФСБ уголовное дело моей мамы, которая в 1949-53 гг. находилась в ссылке в Казахстане, там же мне помогли установить подробности заключения и смерти в возрасте 20 лет её сводного брата. Ещё на один запрос ФСБ я получил ответ из «архива Департамента КНБ Республики Казахстан по г. Алматы» о том, что ознакомиться с уголовным делом дедушки я могу лишь у них.

Работа в архивах № 2

Выясняя место расстрела родного деда, которое долгое время скрывалось, я узнал о том, что Управление ФСБ по г. Москве и Московской области рассекретило архивное уголовного дело мужа моей двоюродной бабушки Джаганши Досмухамедова, председателя Западного отделения Алаш-Орды во время Гражданской войны. Его выдали мне для ознакомления в читальном зале ГАРФ. Там в течение месяца я его полностью переписал. В конце я спросил, можно ли мне скопировать фотографию деда. Тут же позвонили в отдел, и в бюро пропусков ко мне вышла приятная женщина.

– Возьмите это фото, отсканируйте и верните мне.

Я был крайне удивлён таким доверием к незнакомому ей человеку и взял это страшное фото, снятое в фас и профиль, где мой двоюродный дед, которому тогда было всего 50 лет, выглядел, как глубокий старик.

– К нам приезжали из Казахстана, но мы отказали в выдаче дела, – призналась женщина. – Вы первый, кто его прочитал.

Фотографию я вернул ей уже на следующий день.

Неизвестно почему, Джаганша Досмухамедов (расстрелян в Бутово в 1938 г.) во время нескольких допросов подробно изложил свою биографию, начиная с Февральской революции 1917 г. До этого сведений о нём было очень мало. В Казахстане путали его с однофамильцем Халелем Досмухамедовым, который закончил Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию; называя их родными братьями, утверждали, что Джаганша, перенеся за год до ареста инсульт, забыл, где учился (не в Московском, а Санкт-Петербургском университете); путали между собой жён дедушек. Наконец, из Казахстана приехал полковник в отставке, возглавлявший фонд Досмухамедова. Мы пошли с ним вместе в Архив города Москвы, он дал официальное письмо от своего фонда, а с документами уже работал я. Мне сделали их очень качественные и дорогие фотокопии, доказывающие, что Джаганша закончил юридический факультет Московского университета. Ещё ко мне приезжал из Казахстана пожилой человек, вместе с которым мы сходили в ателье и сделали копии фотографий Джаганши из семейного альбома. Всё это в конце концов оказалось в Джамбейте, последней столице Западного отделения Алаш-Орды.

А до этого мы вместе с моим соавтором, упомянутым в предыдущей вспоминалке, написали статью. Я целиком изложил материал архивного уголовного отдела, сопроводив его подробнейшими комментариями, которые по количеству страниц лишь немного уступали основному тексту. Мой соавтор сделала в статью ряд вставок, чтобы придать ей более научный вид, и договорилась о размещении её на сайте www.kyrgyz.ru. Благодаря этому статья (опубликована в 2004 г.) получила широкую аудиторию и на неё до сих пор часто ссылаются в статьях и книгах. Вскоре мне позвонили из Джамбейты и пригласили приехать к ним.

– Мы Вам всё оплатим, – уговаривала меня женщина по телефону.

Мучимый сомнениями, я отказался.

В 2012 г. я уже съездил с моим соавтором в Алма-Ату и побывал в Таразе (2014 г.), поэтому, когда в 2017 г. нас пригласили вдвоём в Уральск, административный центр Западно-Казахстанской области, я уже не стал долго раздумывать. Конференция была посвящена не Досмухамедову, а Алаш-Орде в целом (главой её был Алихан Букейханов, депутат Государственной Думы Российской империи 1-го созыва). Поэтому я поехал туда как рядовой участник конференции. Слушатели, присутствовавшие на ней, опять звали меня в Джамбейту, которая находится на расстоянии 140 километров от Уральска, но для поездки туда не было никакой возможности.

Вернувшись в Москву, я через несколько месяцев был вдруг приглашён как внучатый племянник по месту жительства Досмухамедова и моей двоюродной бабушки на Шаболовке. В выставочном зале были собраны документы о репрессированных жителях соседних домов. На одном из столов я обнаружил всё те же фото и документы, полученные организаторами мероприятия напрямую из Джамбейты. Я выступил с подробным рассказом о Джаганше Досмухамедове, а через год участвовал в открытии памятной доски «Последний адрес», где изложил то же самое, но в сокращённом виде.

Во время работы в РГАСПИ мне также удалось изучить личное дело Августа Ивановича Поднека, третьего репрессированного деда, мужа средней сестры. Латыш, вступил в партию большевиков еще в 1913 г., в 1915-1917 гг. находился на каторге; член Госплана СССР, президиума Госплана РСФСР и правления Госбанка; был арестован в 1937 г. в Иркутской области (с 1933 г. занимал должность 1-го заместителя председателя Восточно-Сибирского крайисполкома) и расстрелян. Реабилитирован. Средняя сестра умерла молодой от лейкемии ещё в 1932 г.

Таким образом, мне удалось выяснить печальные подробности биографий всех репрессированных близких родственников – трёх дедов, дяди и мамы и участвовать как представитель нашей семьи в подготовке и церемонии открытия двух мемориальных досок.

Немного о войне

Моя старшая сестра родилась через десять лет после окончания войны, я – спустя двенадцать. Единственный в нашей семье уцелевший от сталинских репрессий мужчина, племянник Джаганши Досмухамедова, участвовал в советско-финской войне 1939-40 гг. и Великой Отечественной и был ранен (пуля прошла вдоль его правой руки). Моя тётя, учительница, работала тогда на лесозаготовках и поранила топором ногу. О войне представители старшего поколения вспоминали постоянно. Она была для них хоть и вчерашним, но совсем недавним событием. И это невольно передавалось и нам, родившимся после неё. О войне говорили книги, фильмы, теле- и радиопередачи, песни. Она появлялась всё время в наших детских рисунках и играх.

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» я прочитал ещё в журнале «Юность» в августе 1969 г. (после 4-го класса), но она не произвела на меня такого неизгладимого впечатления, как фильм (1972). Через два года, уже в 9-ом классе, мы читали его новый роман «В списках не значился». Фильм по нему, под другим названием «Я – русский солдат», вышел уже в России в 1995 г. Но как писатель мне больше нравился Василь Быков. Фильмы по его повестям были очень хороши – «Третья ракета» (1963), «Альпийская баллада» (1965), «Восхождение» (1976), «Знак беды» (1986) и другие.

В 1970 г. появился роман Юрия Бондарева «Горячий снег», по которому через два года поставили великолепный фильм. Позже я прочитал его более ранние произведения – романы «Батальоны просят огня» (1959) и «Тишина» (1962), а также повесть «Последние залпы» (1959). Все они были экранизованы (1985, 1963 и 1961). Потом вышел роман «Берег» (1975) и фильм по нему (1983). В 10-ом классе мы читали давнее произведение Георгия Бакланова «Июль 41 года» (1964). В отличие от сочинений Бондарева, в нём не было романтики и оно показался мне чересчур жёстким. Хотя художественный телефильм «Был месяц май» (1970), поставленный по его рассказу «По чём фунт лиха» (1962), мне очень нравился.

Вообще фильмы о войне казались мне лучше, чем литературные произведения, по которым они ставились. Рассказ «Судьба человека» (1956) и отрывки из «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, прочитанные мною в «Роман-газете», были фактически заслонены мощными экранизациями Сергея Бондарчука (1959 и 1975). На выпускном экзамене, в сочинение на тему «Советские писатели о Великой Отечественной войне», я вставил эпизоды боя из фильма «Они сражались за Родину».

Особо надо сказать о трилогии Константина Симонова «Живые и мёртвые» (1959, 1962 и 1971). В детстве я смотрел экранизации двух первый частей её, поставленные Александром Столпером в 1964 и 1967 гг. Прочитал же я их не сразу, например, «Солдатами не рождаются» (фильм по нему назывался по-другому – «Возмездие»), когда учился на 3-ем курсе, а «Последнее лето» – только в 1984 г., во время срочной военной службы в Сирии. Здесь уровень произведений и их экранизаций был одинаково высоким. В Хомсе, в библиотеке клуба, куда приходили советские военные специалисты, преобладали книги соответствующей тематики: «Двое в степи» и «Весна на Одере» Эммануила Казакевича, «Белая берёза» Михаила Бубеннова, «Танки идут ромбом» Анатолия Ананьева, «Война» Ивана Стаднюка, «Седьмой крест» и «Мёртвые остаются молодыми» Анны Зегерс.

Что касается других произведений о войне, то перечислю только поставленные по ним фильмы. Это «Два бойца» (1943), «Сын полка» (1946), «Повесть о настоящем человеке» (1948), «Солдаты» (1956, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова; фильм в конце 1950-х гг. запрещён, вновь показан в 1991), «Летят журавли» (1957), «Балтийское небо» (1960), «В трудный час» (1961), «Иваново детство» (1962), «Зимнее утро» (1966), «На войне как на войне» (1968), «Проверка на дорогах» (1971, выпущен на экран в 1986), «Судьба» (1977), «Сашка» (1981), «Приступить к ликвидации» (1983) и «Торпедоносцы» (1983).

Хочется сказать и о таких прекрасных фильмах, как «Жди меня» (1943), «В 6 часов вечера после войны» (1944), «Небесный тихоход» (1945), «Смелые люди» (1950), «Бессмертный гарнизон» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Жажда» (1959), «Майские звёзды» (1959), «На семи ветрах» (1962), «Жаворонок» (1964), «Отец солдата» (1964), «Верность» (1965), «Проверено – мин нет» (1965), «Женя, Женечка и «Катюша» (1967), «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1967), «Белорусский вокзал» (1970), «Ижорский батальон» (1972), «Командир счастливой «Щуки» (1972), «В бой идут одни «старики» (1973), «Следую своим курсом» (1974), «Помни имя своё» (1974), «Аты-баты, шли солдаты…» (1976), «Кадкина всякий знает» (1976), «Солдат и слон» (1977), «Тактика бега на длинную дистанцию» (1978), «Летняя поездка к морю» (1978), «Аллегро с огнём» (1979), «Вторжение» (1980), «Александр Маленький» (1981), «В небе «ночные ведьмы» (1981), «Если враг не сдаётся» (1983) и «Дважды рождённый» (1983)

И несмотря на мою уже известную читателю неприязнь к 1985 г. как началу наших бед, следует упомянуть, наверное, самый страшный фильм о войне – «Иди и смотри» Элема Климова. Тогда же, пока ещё в традиционном стиле, были поставлены кинокартины «Порох» и «Контрудар».

Что касается фильмов о разведчиках, партизанах и подпольщиках, то они будут рассмотрены отдельно.

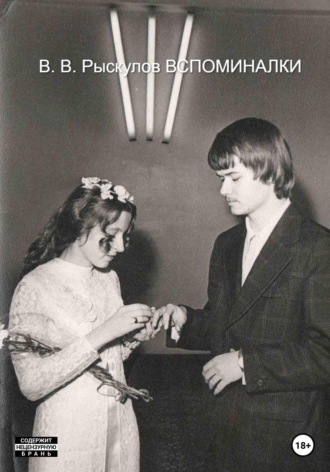

На свадьбах

Большинство свадеб, на которых я побывал, относились к студенческому времени. Однажды летом мне позвонила та дочь маминой подруги, которая назвала моё детское увлечение составлением энциклопедий «любовью к системе». Оказывается, теперь она жила в паре автобусных остановок от нашего дома. Приглашение было сделано не заранее, а в момент празднования свадьбы. Я приехал к ней, что-то поел и выпил, затем начал танцевать (обычно я это делал, не давая себе отдыха). Старшую сестру, которая была свидетелем на этой свадьбе, я уже не застал. Все, кроме невесты, мне были незнакомы, поэтому я мало что запомнил.

Затем меня с сестрой пригласила на свадьбу её бывшая одноклассница. Раньше мы иногда гуляли по Москве втроём, раз я провожал её до дома под мелким осенним дождём и даже ненадолго зашёл к ней. Она училась на психологическом факультете МГУ, в центре Москвы, неподалеку от моего института. Свадьба была в ресторане гостиницы «Спутник» на Ленинском проспекте. Жених оказался интеллигентным молодым человеком. Снова я не знал никого из гостей, кроме невесты. Заскучав, я вышел ещё с одним парнем из банкетного зала в общий и попробовал танцевать. Но никто, кроме двух девиц вульгарного вида, к нам не присоединился, и мы вернулись назад.

Потом вышла замуж мама, следом за ней женился я, а затем моя сестра. Все это случилось в январе, феврале и марте 1978 г. (хороший пример синхронизации, описанный мною в соответствующей вспоминалке).

Следующая свадьба тоже праздновалась в ресторане, в большом актовом зале. Пригласил меня начальник охраны первого, казахского, банка, бывший полковник милиции. Сын его (мама была русская), очень красивый парень, работал на моей первоначальной должности пресс-секретаря. На свадьбе меня поразило обилие молодых, стройных девушек Я всё понял, когда их стали представлять другим гостям:

– Экс-чемпионка мира по спортивной гимнастике… Чемпионка Европы по аэробике… Экс-чемпионка мира по художественной гимнастике…

Такими же титулами обладали и двое новобрачных. Я перетанцевал со всеми из спортсменок, а также с сестрой жениха, на вид школьницей.

Перед началом свадьбы я узнал, что новобрачные едут по контракту в Кувейт, и пообщался на арабском с их знакомым Ахмедом, который пришёл на свадьбу со своей русской женой. При вручении подарков гостями начальник охраны, весельчак и балагур (обычно на днях рождения, проходивших в банке, он услаждал слух присутствующих чтением рубай Омара Хайяма и вообще был тамадой), подошёл ко мне и попросил:

– В., скажи приветствие на арабском, а Ахмед пусть переведёт.

Я встал и начал говорить на литературном языке, как это принято на торжественных мероприятиях. Ахмед слегка замешкался, и переводить на русский очень бойко начала его жена. Это было эффектно, но мне показалось, что большинство гостей не поняли, почему я вдруг заговорил на арабском.

Через некоторое время я узнал, что жених, находясь в Кувейте, погиб. Общаясь по телефону с его отцом, я, конечно, избегал этой больной темы. Зато узнал, что он уже нянчит ребёночка своей дочери, с которой я когда-то танцевал на той памятной свадьбе сына.