Владимир Рыскулов

Вспоминалки

– Заодно кандидатский минимум по философии сдашь.

Потом, когда я уже приступил к учебе, я узнал, что кандидатский минимум следует сдавать по принадлежности. В результате я отучился год, сдал ради тренировки диамат и вторично уехал в загранкомандировку в Сирию.

Через много лет я опять заинтересовался философией, только теперь я читал не учебные пособия, а первоисточники, купив сочинения почти всех известных философов. Как-то на одном литературном форуме написали: «Во всём виноват постмодерн». Тогда я решил выяснить, что представляет собой это философское течение, и, руководствуясь выработанным мною с детства принципом тотального овладения новым материалом, прочитал сочинения большинства главных постмодернистов и постструктуралистов – Делёза, Гваттари, Нанси, Лиотара, Барта, Лакана, Деррида, Джеймисона и других. Особенно мне понравились произведения Жана Бодрийяра (1929-2007) – про симулякры, виртуальную реальность и т.п. (недавно я закончил чтение уже девятого его сочинения). Не успел я разобраться с эти течением, как незаметно появилось новое – пост-постмодернизм (метамодернизм), о котором я тоже прочитал две книги.

Теневая сторона «Интуриста»

Работа в «Интуристе» была ответственной и нервной, но при относительно низкой зарплате начинающих гидов-переводчиков, каким был я, позволяла держаться на должном материальном уровне благодаря подаркам. Их полагалось сдавать, но делали это редко, а начальство не сильно настаивало. Раз кто-то принёс подаренную ему бутылку виски.

– Спаивают нас капиталисты, – пошутил руководитель отдела и не стал её отбирать.

Был, правда, при мне случай, когда одну переводчицу увидели утром выходящей из номера руководителя её туристической группы. В результате обыска у неё дома изъяли большую для того времени сумму в разной валюте и тут же уволили.

Для меня, библиофила, лучшим подарком была книга, причём вполне определённая. Часто посещая со своей группой в разных городах валютные «Берёзки», кто-нибудь из туристов говорил, что хочет сделать мне подарок. Тогда я подводил его к книжному отделу, просил показать нам «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, и он шёл к кассе платить (советскому человеку это делать запрещалось). Книги в валютных «Берёзках» продавались только с 15-процентной надбавкой, так что для туриста это был недорогой подарок. Зато на чёрном рынке роман тогда стоил 30 рублей, и его можно было обменять на несколько других книг.

Как водится, вокруг моих туристов, вертелись «женщины с низкой социальной ответственностью», валютчики, фарцовщики и другие тёмный личности. Одну такую я увидел возле бара, на первом этаже гостиницы «Прибалтийская» в Ленинграде. Это был молодой вариант Попандопуло из фильма «Свадьба в Малиновке», в тёмных очках, с голым торсом, обвешенный красивыми поясами и разнообразными сувенирами. Он вальяжно прохаживался вдоль бара, туда и обратно, представляя собой живую рекламу продаваемых товаров. Все эти люди проникали в гостиницы разными путями. Самым законным из них было записаться с паспортом в качестве гостей к кому-нибудь из проживающих в отеле и уйти из него до 23:00, либо использовать обходные пути. Недаром служебное удостоверение работника «Интуриста», которое никто не раскрывал и показывал лишь его легко узнаваемую обложку, стоило на чёрном рынке 600 рублей: с ним свободно пропускали в любую гостиницу и другие места, куда не мог войти обычный советский гражданин (даже в нейтральную зону аэропорта «Шереметьево-2», не имея на руках загранпаспорта и авиабилета; это было необходимо, когда туристы завтракали перед вылетом самолёта).

Что касается «ночных бабочек», то они везде ходили по двое, знали несколько фраз на разных языках, включая арабский, были в курсе графика прибытия новых туристических групп и вели себя раскованно, но более и менее благопристойно. Раз в гостинице «Прибалтийская», рядом с главным рестораном, в котором мы с группой встречали Новый год, я в полутьме разглядел их сразу два десятка. Они сидели вдоль стен, справа и слева от входа. В то время (конец 70-х – начало 80-х гг.) их услуги оценивались в 100 баксов или 300 рублей (в более позднем фильме «Интердевочка» доллар меняли уже 1 к 4).

Туристы мои веселились вовсю, поэтому я невольно попадал с ними в ночные бары и рестораны, в том числе валютные, которые не входили в официальную программу тура (в Москве, например, в гостинице «Салют» показывали танец живота, а в ресторане «Баку» была наиболее близкая к арабской еда; в сочинской гостинице «Жемчужина» представление напоминало полустриптиз). Впрочем, и я не оставался у них в долгу, частенько помогая им выпутываться из почти безвыходных ситуаций. У некоторых гидов-переводчиков туристы даже умирали, а у меня только раз у одного пожилого мужчины был сердечный приступ в гостинице (надо учесть, конечно, что в «Интуристе» я проработал чуть больше двух лет, из которых почти год проучился на курсах в Институте повышения квалификации). Среди арабов попадались ярые антисоветчики, но они не находили поддержки у других туристов. Некоторые из них, не раз побывавшие в СССР, прилетали и тут же куда-то исчезали, возвращаясь только в день обратного рейса. У них была своя, индивидуальная программа тура.

«Книжный стяжатель»

Когда в начале 1970 г. (я учился в 5-ом классе) мы переехали из маленькой каморки в квартире с соседями в новую двухкомнатную, в букинистическом отделе книжного магазина, расположенного через дорогу, можно было купить не только нашу классику, но и сочинения Голсуорси, Уэллса, Келлермана, Гюго, Золя и других известных зарубежных писателей. Затем всё куда-то исчезло. Началась макулатурная кампания, которая взвинтила и так высокие на чёрном рынке цены на книги выше разумных пределов. По ним и пришлось нам их покупать по возвращении из Сирии. Начали мы сразу с собраний сочинений Конан Дойля и Беляева. За ними последовали в разные годы ещё тридцать пять: Бальзака, Мериме, Гюго, Мопассана, Стендаля, Жюля Верна, Агаты Кристи, Уэллса, Шекспира, Вальтера Скотта, Стивенсона, Грэма Грина, Купера, Эдгара По, Драйзера, Джека Лондона, Хейли, Уоллеса, Фейхтвангера, Ремарка, Цвейга, Кафки, Гессе, Гамсуна, Хмелевской, Достоевского, Александра Грина, Куприна, Каверина, Бажова, Симонова, Пикуля, Солженицына, Горького и Алексея Толстого (последние два достались мне от покойной старшей сестры бабушки).

Отдельные книги, в том числе шахматные, мы покупали в Сирии (их продавали библиотекарши) и в специализированных магазинах для русских в Дамаске и Алеппо. Туда они поступали по линии так наз. «Межкниги» (Всесоюзного внешнеторгового объединения «Международная книга»). В них продавалось всё, включая очередные тома подписных изданий. Невероятное количество книг создавало проблемы с неизбежным перевесом при авиаперелётах. Какие-то книги мы вывозили сами, что-то я отправлял жене с нашими русистами (один из них доставил целую коробку, зато прожил со своей семьёй несколько дней в нашей квартире). За два месяца до окончания моей работы в Сирии жена с детьми уехала, взяв 50 кг дополнительного веса, который был положен мне при отъезде в окончательный расчёт (здесь я воспользовался хорошим отношением ко мне заместителя Торгпреда по экономическим вопросам, потому что, узнав о таком нарушении всех инструкций, главбух выразил крайнее неудовольствие). При этом у меня скопилось ещё много книг. Часть их я подарил или оставил в квартире. Наиболее ценные я принёс в коробке библиотекарше, которая иногда ещё подрабатывала в отделе кадров, сидя неподалёку от меня. И она за один вечер распродала их почти все. Ещё у меня осталось много книг на арабском языке о разведке, которые я читал вслух жене, переводя прямо с листа. Я пошёл в магазин, где их покупал, и сказал продавцу.

– У меня большой перевес. Я их все прочитал. Можно их вернуть со скидкой?

Продавец взял у меня из рук книги, пересчитал их общую стоимость (цены были написаны на мягких обложках карандашом его же рукой) и заплатил мне ровно половину.

– Если у Вас перевес, сходите на почту и отправьте книги несопровождаемым грузом. Это недорого, – сказал он мне на прощание.

Но я не последовал его совету. Переводчик, который отвечал за авиаперелёты работников Торгпредства, обычно оформлял весь их багаж вместе, и благодаря суммированию веса каждого могло что-то оставаться. Моя тяжеленая коробка, доверху набитая книгами, проскочила последней.

Что касается шахматных книг, то собирать я их начал, ещё когда учился в институте. Часть из них я приобретал в магазине «Спортивная книга» на Сретенке, выменивал на художественные или покупал с рук. В 90-е гг. я нашёл оптового продавца, который дружил когда-то с известным мастером и шахматным литератором Яковом Рохлиным, и многие книги из его личной библиотеки перекочевали к нему (он в шутку предлагал присвоить мне звание кандидата в мастера по шахматам только за любовь к этой игре). Кое-что продавалось в книжном киоске Центрального Шахматного Клуба на Гоголевском бульваре. Параллельно я пользовался услугами магазина “ChessOK” и «Российского Шахматного Дома». В первом я покупал новые книги, во втором – старые. Сейчас я всё приобретаю через интернет-магазины «Лабиринт» и «Читай-город», но не в таких огромных количествах, как раньше, а раз в месяц, после получения пенсии, и всего одну шахматную книгу. Только в день рождения, благодаря подаркам дочерей, я могу позволить себе разговеться. Таким образом, за последние 45 лет мне удалось собрать около двух тысяч шахматных книг на разных языках (не считая журналов, в том числе столетней давности). Больше всего я ценю югославские Шахматные Информаторы (имеются №№ 1-122, за 1966-2014 гг.) и пятитомную «Энциклопедию шахматных дебютов», нидерландские ежегодники New In Chess, сборники партий довоенных чемпионатов СССР (есть все, за исключением Десятого) и ряд старых книг, которые ещё не переизданы. Из новых я до сих пор покупаю всё, что выходит, кроме совсем детских и шахматной композиции, которой никогда особо не интересовался (есть немного по этюдам).

Что касается других книг, то их даже зрительно в несколько раз больше (благо мы сейчас живём с женой одни в трёхкомнатной квартире, и места для них хватает). Помимо художественной литературы (собраний сочинений и отдельных томов), это книги по истории, в том числе Великой Отечественной войны, произведения почти всех знаменитых философов мира, многотомные энциклопедии, словари и справочники по всем отраслям знаний, не считая научно-популярной и чисто развлекательной литературы.

В одной турфирме я в обеденный перерыв посещал все книжные магазины в округе, не пропускал я и лоточников. Один из них, ставший моим приятелем, ещё издалека шутливо приветствовал меня:

– А вот идёт книжный стяжатель.

Девушка из бухгалтерии, рядом с которой я сидел, видя, как я выкладываю на стол свои покупки, говорила:

– Я вижу, если ты не покупаешь в обед новых книг, то день для тебя напрасно прожит.

В другой турфирме я делал то же самое, благо рядом находился магазин «Библио-Глобус» (там я однажды выронил кошелёк, вижу, охранник высоко держит его в одной руке, подошёл, описал, что в нём есть, и получил обратно). При входе в офис, рядом с секретаршей, я как-то встретил одного из немногих мужчин, работавших в фирме, который сказал:

– Смотрите, человек покупает не сигареты и спиртное, а книги.

Невидимая сила

Уже в конце 5-го курса института меня с девушкой из нашей арабской группы послали в одно из управлений Генштаба ВС СССР как возможное место работы. У меня тогда были амбиции продолжить занятия научной деятельностью, и я отказался. К тому же оно находилось далеко от моего дома. Кто же знал, что спустя пять лет я попал в это Управление, уже по рекомендации моего одногруппника.

Потом кто-то мне сказал, что в «Интуристе» дополнительно набирают переводчиков восточных языков, и я сам пошёл туда. Начальник отдела кадров затем приехал в институт, и я в числе других подписал бумагу о моём распределении. Я уже успокоился, когда наша преподавательница, которая часто помогала мне с подработкой, договорилась о моём трудоустройстве в арабской редакции журнала «Советская женщина». Более того, она для верности написала за меня контрольный перевод, хотя я готов был сделать это сам. Я успешно прошёл собеседование у главного редактора, очень деловой и серьёзной женщины. Но тут нашла коса на камень. «Интурист ухватился за то, что я уже подписал бумагу о моём распределении и не согласился меня отпустить. В результате в арабскую редакцию журнала пошёл работать мой одногруппник.

После окончания Олимпиады-80 и положенного всем, кто работал на ней, отпуска я явился в «Интурист». Начальница восточной группы встретила меня такими словами:

– Ну что, Вы побороли своё нежелание работать у нас?

Тогда мне казалось, что журнал «Советская женщина» больше подходит мне, поскольку письменный перевод у меня получался лучше, чем устный, а поэтому и больше мне нравился.

Эта коллизия запомнилась начальнику нашего отдела – когда через два года я сообщил ему, что меня призывают в армию, он недовольно сказал:

– Это Вы сделали так нарочно.

Однако всё произошло вне моей воли, и работа в «Интуристе» теперь мне нравилась. А когда я успел за полтора месяца до отъезда в Сирию и увольнения из «Интуриста», получить от него трёхкомнатную квартиру, я понял, что бесполезно биться лбом в стену: кто-то, более сильный, чем я, ведёт меня по жизни, и не нужно ему сопротивляться.

О зарубежной драматургии

На 3-ем курсе профессор Н.А. Фёдоров (1925-2016) с филологического факультета МГУ читал нам «Историю литератур Европы и Америки ХХ века». Перед началом своего курса он продиктовал список произведений, с которыми надо было ознакомиться. В отношении пьес он указал не только их авторов и названия, но и театры, на сцене которых они идут. Легче всего это оказалось в случае с Теннесси Уильямсом: тогда в Москве одновременно показывали восемь его пьес. Купив билеты, мы с женой пошли в Центральный академический театр Советской Армии на драму «Орфей спускается в ад». Вначале спектакля внезапно раздались громкие аплодисменты зрителей, и на сцену вышла народная артистка СССР Людмила Касаткина, игравшая роль Лейди Торренс. Затем мы приехали в филиал МХАТа на ул. Москвина смотреть драму Эдварда Олби «Всё кончено». Однако её вдруг заменили на пьесу «Сладкоголосая птица юности» Теннесси Уильямса. Хотя я смотрел эту постановку по ТВ, увидеть её воочию было настоящим наслаждением. Роль принцессы Космонополис исполняла народная артистка СССР Ангелина Степанова (в прошлом жена писателя Александра Фадеева). Ее хрипловатый, но зычный голос и величественные манеры буквально приковывали внимание зрителей. Чанса Уэйна играл Игорь Васильев, который уже прославился в роли барона Георга фон Шлоссера (полковника абвера) в пятисерийном телефильме «Вариант «Омега».

С того времени Теннесси Уильямс стал моим любимым драматургом. Позднее я прочитал все его произведения, которые были переведены на русский язык. Однажды я дал почитать сборники пьес Артура Миллера и Теннесси Уильямса одной сотруднице своего возраста, с которой я работал в турфирме.

– Ну, как? – спросил я, когда она вернула мне обе книги.

– Артур Миллер понравился, а Теннесси Уильямс – нет: сплошные сопли.

– Ну так это неоромантизм, – разочаровано заметил я.

Терпеть не могу это отвратительное слово «сопли». Если бы оно прозвучало из уст 20-летней девушки, не имевшей высшего гуманитарного образования, это было бы ещё понятно, а так можно навесить их, например, на произведения Виктора Гюго, Стефана Цвейга, Эриха Марии Ремарка и других авторов, посчитав их чем-то слезоточивым и потому недостойным внимания.

Помимо этих двух авторов, я прочитал сборники пьес Жана-Поля Сартра, Мориса Метерлинка, Юджина О’Нила и Жана Ануя, добавив к ним «Калигулу» Альбера Камю, «Что случилось в зоопарке» Эдварда Олби и «Коралл» Георга Кайзера. Большое впечатление на меня произвели пьесы Бертольда Брехта, особенно «Добрый человек из Сезуана» и «Жизнь Галилея».

Должен признаться, что я вообще люблю читать пьесы. Как-то мне попалась в руки книга «Эсхил. Софокл. Еврипид. Трагедии. Переводы Д. С. Мережковского». Это подвигло меня к тому, чтобы прочитать все сохранившиеся трагедии этих авторов, а затем и Сенеки. От них я обратился к сборникам комедий Аристофана, Менандра, Плавта и Теренция. Из драматургии Древней Греции и Рима на меня самое большое впечатление произвели трагедии Еврипида, которые своим красноречием, по моему мнению, не уступают лучшим пьесам Шекспира. Что касается французских драматургов, то Бомарше и Мольера я читал ещё в школьном возрасти, а Корнеля, Расина и Ростана – сравнительно недавно. То же самое можно сказать о пьесах Гауптмана, Беккета и Гамсуна. Изучая биографию Шекспира, я заинтересовался творчеством его знаменитого современника Томаса Кида и прочитал «Испанскую трагедию». И конечно же, ещё в школьном возрасте не обошёл вниманием пьесы Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, Виктора Гюго и Александра Дюма-отца.

Что касается театров, то в тот же период я посмотрел трагедию «Коварство и любовь» Шиллера (до этого я прочитал его пьесы «Разбойники» и «Мария Стюарт») с Владимиром Кореневым в главной роли, а в студенческое время – «Проделки Скапена» Мольера, где этого пройдоху блестяще сыграл Валерий Носик.

Чтобы закончить с этой темой, надо вспомнить и об оперных постановках. В Театре имени С.М. Кирова (ныне – Мариинском), будучи со своими туристами, я смотрел «Травиату» Верди, а в Большом театре, ещё учась в интернате, – «Пиковую даму» Чайковского (с Зурабом Анджапаридзе и Галиной Вишневской в главных ролях). Там же, совсем маленьким, я видел оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Когда я вернулся домой, меня спросили:

– Ну, что тебе больше всего понравилось в театре?

– Колбаса «Сервелат» в буфете, – честно ответил я.

О зарубежной литературе ХХ века

Возвращаясь к лекциям профессора Н.А. Фёдорова (см. предыдущую вспоминалку), нельзя обойти вниманием достаточно сложную прозу Жана-Поля Сартра и вполне доступные сочинения Альбера Камю и Нормана Мейлера. Среди других писателей-экзистенциалистов я выделил Айрис Мёрдок с её многочисленными (я прочитал не менее десяти) романами. Захватывающие сюжеты, неожиданная любовь, как громом с ясного неба поражающая её героев, изображение всяких сексуальных девиаций и великолепный слог (она ещё и философ-экзистенциалист). Забавно мнение Юрия Нагибина о ней и Джойс Кэрол Оутс, высказанное им в его «Дневнике: «И как у всех пишущих баб, чтоб им пусто было, герои без конца потеют, смердят и блюют. Это, конечно, не случайность, а желание создать «мужскую» прозу. Тем же отличаются препротивные романы Мёрдок».

Из произведений западноевропейских писателей ХХ века мне больше всего понравились следующие: роман-эпопея «Семья Тибо» Роже Мартена дю Гара (до того, как он начал изображать социалистическое движение), «Борьба за огонь», «Пещерный лев» и «Вамирэх» Жозефа Рони-старшего, «Семья Буссардель» Филиппа Эриа, «Путешествие на край ночи» Луи-Фердинанда Селина, «Фальшивомонетчики» Андре Жида (последних двух авторов, по известным причинам, у нас не издавали); «Портрет художника в юности» Джеймса Джойса, «Трое в лодке, не считая собаки» и его продолжение «Трое на четырёх колёсах» Джерома Клапка Джерома, рассказы Сомерсета Моэма, «Сага о Форсайтах» и «Новеллы» Джона Голсуорси, «Дипломат» и его продолжение «Горы и оружие» Джеймса Олдриджа, «Цитадель» и «Юные годы» Арчибальда Кронина, «Слепящая тьма» Артура Кестлера, «1984» Джорджа Оруэлла; «Тихий американец» Грэма Грина, романы Теодора Драйзера, «Кентавр» Джона Апдайка, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, «Богач, бедняк» и «Нищий, вор» Ирвина Шоу, «Приключения Весли Джексона» Уильяма Сарояна, «Лови момент» и «Между небом и землей» Сола Беллоу; «Рассказы о животных» Эрнеста Сетон-Томпсона, «Ганнибал» Джека Линдсея; «Долина грохочущих копыт» Генриха Бёлля, «Братья Шелленберг» и «Туннель» Бернгарда Келлермана, «Мёртвые остаются молодыми» Анны Зегерс, «Приключения Вернера Хольта» Дитера Нолля; «Ослепление» Элиаса Канетти, «Назову себя Гантенбайн» и «Homo Фабер» Макса Фриша, «Кот и полицейский» Итало Кальвино, «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» Ярослава Гашека; все произведения Андрэ Моруа, Ирвинга Стоуна, Франца Кафки, Стефана Цвейга, Карела Чапека, Кальмана Миксата, Эриха Марии Ремарка и Лиона Фейхтвангера (недавно я перечитал его десятитомное собрание сочинений и понял, что теперь он мне нравится даже больше, чем в детстве и юности).

«Подросток былых времён» Франсуа Мориака показался мне скучноватым, а гепталогия «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста такой длинный, что я побоялся за неё даже взяться (фильм «Любовь Свана», снятый по её мотивам, я, конечно, посмотрел). Недавно перечитал «Фиесту (И восходит солнце), «Прощай, оружие!» и «По ком звонит колокол» Эрнста Хемингуэя и, наконец, понял, что это не мой писатель (однако книгу с его повестью «Старик и море» и рассказами в своей библиотеке сохранил). Часть упомянутых выше произведений мы читали на занятиях по английскому языку в институте. Здесь, по общему мнению однокурсников, лидировала повесть «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.

Особо надо сказать о писателях-неоромантиках, к которым относятся Рафаэль Сабатини, Джозеф Конрад, Джек Лондон, Генри Райдер Хаггард, Редьярд Киплинг, Этель Лилиан Войнич, Артур Конан Дойль, Герман Гессе и Кнут Гамсун (я прочитал его шеститомное собрание сочинений от корки до корки). Успехом пользовались так наз. «производственные романы» Артура Хейли «Отель», «Аэропорт» и «Колёса». Уже в наше время из любопытства прочитал «Алхимика» и «Вероника решает умереть» Пауло Коэльо. Если бы я не был знаком с произведениями писателей-экзистенциалистов, я бы не заметил, что в «Алхимике» в очень наивной форме выражено большинство их давно известных идей.

Издержки лицедейства

В 1-ом классе нас привезли в районный клуб, где мы должны были выступить со своими номерами. Я выучил стихотворение про Зою Космодемьянскую, которое мне понравилось ещё в летнем детском саду. Я вышел на сцену. Зал был переполнен взрослыми людьми, которые ждали, когда я начну своё выступление. Но я молчал и не произнёс ни одного слова, пока наша учительница не увела меня за кулисы. Что касается стихотворения, то оно настолько завладело моим детским сознанием, что я на своей парте выковырял ногтем огромную букву, с которой оно начиналось. Меня повели к завучу.

– Это он, наверное, написал первую букву своего имени, – сказала она нашей учительнице, но это было не так.

Парту скоро закрасили, но эта буква всё равно просвечивала, напоминая о моём странном поступке.

В другой раз мы всем классом выступали в каком-то концертном зале с песней о Грузии, а дочь киноактрисы Ариадны Шенгелая, которая училась с нами, говорила вступительный текст. Эту сцену репетировали столько раз, что я до сегодняшнего дня помню наизусть те слова, которая девочка произносила на грузинском языке. Потом где-то ещё мы отдельной группой пели известную песню «За туманом»:

Понимаешь, это странно, очень странно,

Но такой уж я законченный чудак:

Я гоняюсь за туманом, за туманом,

И с собою мне не справиться никак.

Однажды нас привезли на «Мосфильм», где по повести Анатолия Алексина «Мой брат играет на кларнете» снималась кинокартина, получившая потом название «Сестра музыканта». Нам выдали какие-то выцветшие рубашки вместо наших и запустили в один из съёмочных павильонов, где мы должны были хором приветствовать солистку школьного джаза Алину, пассию студента Консерватории Лёвы. Повторяя множество раз одну и ту же сцену, мы изнывали от жара осветительных приборов. Впоследствии некоторые из моих однокурсников снимались в массовых сценах фильма «Ночь над Чили».

В 4-ом классе я запомнил несколько юморесок, которые слышал по радио, и вполне успешно выступил с ними перед классом на часто проводившихся командных конкурсах. Однажды в актовом зале интерната я рассказывал очередную юмореску о каком-то смешном происшествии на трибуне футбольного стадиона. Всё было бы хорошо, если бы я случайно не заменил одно приличное слово таким, которое звучит вполне безобидно в повседневной жизни, но шокирует, если его произнести со сцены (сейчас и мат никого не удивит). За это слово с нашей команды сняли баллы. Но самое неприятное было, что в зале, среди моих одноклассников, находилась моя детская любовь, о которой я рассказывал в вспоминалке «Дела сердечные», и в течение моего выступления мы всё время смотрели друг другу в глаза.

Однажды я сыграл в сцене из пьесы Мольера «Скупой», поставленной на французском языке. Мне досталась роль Валера, из которой я запомнил лишь одну сентенцию, принадлежащую Сократу: «Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger» (Надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть). Об этом спектакле через много лет я вдруг рассказал на вступительном экзамене по французскому языку в институте.

В интернате постоянно работала пожилая женщина-режиссёр, которая ставила с нами спектакли. Я тоже участвовал в одном из них, посвящённом Парижской Коммуне. В нём я играл враждебного ей солдата-версальца без слов. Однако я принял ещё и посильное участие в оформлении этого спектакля (см. вспоминалку «Мои художества»).

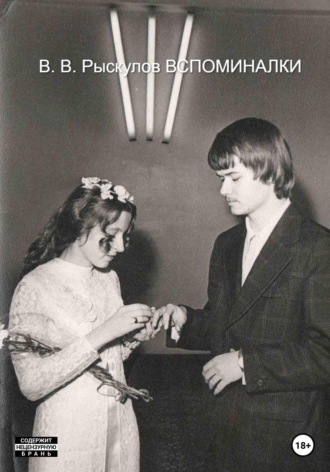

Понятно, что для выступления со сцены нужны не только определённые способности, но и кураж, которым я не обладал. Поэтому я с завистью смотрел, как моя будущая жена совершенно спокойно читает наизусть в актовом зале, перед всей школой, длинные стихотворения. Спустя четыре года мы пришли с ней на концерт в наш самодеятельный студенческий театр на улице Герцена. Ранее я смотрел там одноактную пьесу, написанную Александром Вампиловым, и был поражён великолепной игрой наших студентов.

О любви и дружбе

Система образования в Сирии напоминает французскую. Дети учатся двенадцать лет, до восемнадцати. Начальная школа продолжается шесть, подготовительная и средняя – три года каждая. Отучившиеся девять лет в армии служат сержантами, двенадцать – старшими сержантами. Звание лейтенанта получают выпускники инженерных и медицинских вузов. Однажды разговаривал с сирийским переводчиком, кандидатом филологических наук, который жаловался, что служит в армии всего лишь в звании старшего сержанта.

Браки военных с иностранками, в том числе женщинами из Советского Союза, были запрещены. Многие из них учились у нас в вузах или заканчивали курсы. Они встречались с нашими женщинами, которые рожали от них детей. Однажды во время поездки из Дамаска к месту службы, на аэродроме, мне сказали:

– Посмотри на того капитана, который сидит у окна. Он плачет, потому что у него в России остался сын – Артур.

Другие использовали хитрость – вместо них женились их гражданские братья, правда, те не всегда держали своё слово, и их жёны оставались с ними. На том же аэродроме служил один капитан, хорошо говоривший по-русски. Через какое-то время я встретил его в Хомсе, в своей бригаде. Другой офицер, тоже переводчик, сказал мне:

– Всё, скоро его уволят из армии: узнали, что он женился на русской.

Многие офицеры, отучившиеся в наших вузах, совмещали свои прямые обязанности с работой переводчиков, поскольку их не хватало (даже мой начальник отдавал меня на продолжительное время лётчикам и периодически – советнику командира батальона радиоэлектронной борьбы). Однажды мы ездили с одним майором по делам службы в окрестностях Хомса. О нём рассказывали, что во время учёбы в Советском Союзе он был первым по русскому языку. За всю дорогу он допустил лишь одну неточность, сказав слово «непрямой» вместо «кривой». Когда он впервые вошёл в комнату, я подумал, что он русский, поскольку говорил он вообще без акцента. Правда, и он, прочитав мой письменный перевод с русского, сделал мне комплимент:

– У нас не каждый офицер может так грамотно писать на арабском.

В целом, сирийцы очень быстро овладевали русским языком. У арабов выучить означает запомнить наизусть, поэтому память у них отличная. Когда я работал на гражданском контракте, мы с шефом однажды присутствовали на вечере русского языка в Военной академии имени Асада. Слушатели 1-го курса говорили так бойко, что мы просто дивились на них. Впрочем, и наши преподаватели русского языка, которые жили в городе и постоянно общались с соседями, тоже неплохо освоили сирийский диалект. Их женщины дружили с нашими русистками, приходили в гости и старались помочь всем, чем могли.

Братья наши меньшие

В детстве у моей старшей сестры, которая жила с бабушкой и тётей, было две черепахи – одна большая, другая маленькая. Мы строили для них на полу туннели из коробок и книг, а также впрягали большую черепаху в собранную из металлического конструктора тележку с пластмассовыми колесиками и сажали в неё маленькую (однажды я сделал себе из этого конструктора рыцарский шлем с забралом, догадавшись просто согнуть детали). В Хомсе у нас тоже была черепаха. Зимой она будила нас по утрам тем, что стучалась головой о горящую всю ночь мазутную печку: ей мешал непривычный для нашей страны выпуклый панцирь (в Сирии живут черепахи пустынные, не зелёного, как у нас, а песочного цвета). В Дамаске во время второй загранкомандировки я увидел ползущую по тротуару огромную черепаху. Рядом стоял мужчина и наблюдал за ней. Я спросил у него:

– Можно я возьму её для детей?

Он согласился, я положил её в целлофановый пакет и понёс домой. Жила она на газоне, в нашем садике. Уезжая, я передал её своему второму начальнику для его сына. При жилдоме Аппарата экономсоветника была гигантская черепаха, с большой треугольной выщерблиной на панцире, на которой катались дети.

В нашем доме, в Москве, перебывали рыбки, хомячки, крупные золотистые и миниатюрные сунгурики, морские свинки и крысы. Последние, в диком виде, одолевали нас в двух квартирах – Хомса и Дамаска, которые размещались в полуподвальном помещении. Ещё одна жила в тумбочке стола нашей сотрудницы в том банке, где арендодатель за неуплату выселил нас в подвал (см. вспоминалку «Как нас держали в заложниках (лихие 90-е)». Наши же крысики оказались самыми лучшими домашними питомцами, преданными и ласковыми, с интеллектом на уровне собачьего, несмотря на небольшие размеры. Обычно они не лижут руки, как собаки. Специально выведенный крысик сибирской породы – Рон, который прожил дольше всех (два года четыре месяца, за что ещё мы называли его Мафусаилом) стал обижать своего младшего собрата. Мы втроём находились в этот момент на двуспальной кровати. Я, лёжа головой на подушке, резко отбросил его в сторону, сантиметров на тридцать. Он подбежал и виновато лизнул меня в руку. Я даже сейчас стыжусь своего поступка. Через нас прошли шесть таких удивительных созданий, но, к сожалению, мы отказались от этих настоящих друзей человека из-за их частых лёгочных болезней и короткой продолжительности жизни. Необычным был и один хомячок из породы сирийских по имени Васька. Жил он в большой банке, из которой круглыми днями пытался убежать, но при этом спокойно спал на груди у жены или в кармане её халата.