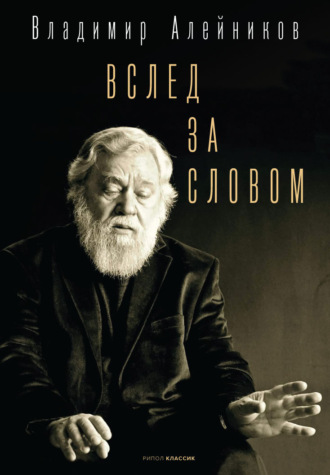

Владимир Алейников

Вслед за словом

Судьба сама разберётся во всём, раз уж ты поэт, и что-то, глядишь, отодвинет от тебя подальше, поскольку так надо, хотя бы на время, а что-то придвинет к тебе, откроет его тебе вовремя, именно в нужный день, в нужный час, тогда, когда надо, не раньше, но и не позже, не больше, но и не меньше.

Судьба – это путь к совершенству, это ведь тоже борьба, гармонии – с дисгармонией, полифонии – с противной примитивщиной легковесной, поверхностной голосовой, зачем-то затвержённой партии и простенького, как шорох бумаги, сопровождения, в три аккорда, аккомпанемента.

Судьба – это та, магическая, серебряная труба, из феллиниевской «Дороги», та самая, вещая, вечная, которую вновь и вновь подносит к сжатым губам Джельсомина – Джульетта Мазина, чтобы услышать – зов, дабы почуять – путь.

Судьба – это прядь со лба, в молодости – рыжеватая, упругая, чуть волнистая, в зрелости – сохранившая упрямство своё, но уже сединою снежной затронутая, ковыльная, серебристая, – и здесь, ввечеру, в Киммерии, где стоишь на ветру, сощурясь, и вглядываешься в пространство, путешествуя сквозь времена, взлетающая, незаметно и неизменно, поскольку так надо, в звёздное небо, туда, где совсем высоко, и так далеко, и вроде бы рядом, близко, протянут в безграничном, извечном, седом наваждении мироздания, во вселенском дивном видении, в ожидании чуда, наискось и вдоль, назад и вперёд, расплёснут влево и вправо, и в глубь, совсем не колодезную, не речную и не морскую, но – ту, что свыше, ту самую, ту, что есть искони – высь и весть, и натянут, настроен свыше мириадами чутких струн, и незримых нитей, и связей, неустанно звучащих, поющих, и вытянут, весь, устремлён, как бессчётные взгляды, людские ли, ангельские ли, любые, из былого в грядущее, сквозь настоящее, в доли секунды уже былым становящееся, мерцающий вечным светом, наполненный силой нетленной, всей мощью и радостью мира, с его чередой превращений, сцеплениями, узлами, на память ли, для надёжности ли, скрепляющими, связующими всё разом в единое целое, в живую всеобщую ткань, в сплошное, во веки веков, единство и таинство, празднество, творчество, действо, сияющий, плещущий кровью живою, и явью, и правью, торжественный в великолепье своём и прекрасный в своей золотой простоте, Млечный Путь – или, как говорят в наших древних степях, и по всем побережьям исконных морей наших, да и по всем берегам наших рек, отражающих в водах своих наши лица и светлое, неизъяснимо родное лицо всей истории нашей древнейшей, Чумацкий Шлях, – и на этом пути ты волен быть самим собою – всегда.

И судьбе твоей нет предела на вселенском вечном пути – ведь живую душу вселяет неустанно, светло и осознанно в животворных трудах своих, созидательных и целительных, и спасительных для бытия, где любовь расцвела твоя, в мирозданье живое Господь, и по воле Творца мы живы, и поддержаны, певчие, творчеством, и ведомы – звучащим словом, и хранимы – небесным светом, и едины – вселенским родством.

Надо сказать, что Штейнберг тоже знал обо мне.

От друга своей довоенной молодости, Арсения Тарковского, человека, державшегося в стороне от литературной жизни, независимого в суждениях, сдержанного в общении с поэтами молодыми, чутьём отменным, вернейшим, на поэзию, наделённого, скупого на похвалы, внимательного и отзывчивого отшельника благородного, почти земляка моего, с которым был я знаком и который, как все уже знали в Москве, стихи мои ранние всегда высоко ценил.

От бесчисленных общих знакомых, разносивших в ту давнюю пору молву обо мне по Москве, да и не только по ней.

От самых разных людей, литераторов или художников, музыкантов или же просто любителей и ценителей всего, что в нашей кипучей, подпольной, неофициальной среде отличалось от прочего богемного пёстрого творчества, выделялось, своей непохожестью на другое, и новизной.

И так далее. Вестников было в годы прежние – хоть отбавляй.

Да к тому же ещё и громкая, взбудоражившая не только Москву, но и всю страну, а в придачу и заграницу, история с нашумевшим неслыханным образом СМОГом возымела, конечно же, действие.

Уж о смогистах-то – все поголовно, в те годы, знали.

Ну а кто – говорю для историков новейшей литературы, дабы их просветить, покуда есть у них возможность спросить у меня о том, что действительно было в эпоху минувшую, – главными смогистами? Мы с Губановым. СМОГ – это я и Губанов. А все остальные – потом.

Знать-то Штейнберг знал обо мне, но, думаю, как и я сам, тоже хотел, чтобы всё сложилось разумно и просто, как-то само собою.

Это предположение моё оказалось верным.

Позже Аркадий Акимович мне об этом так и сказал.

Словом, обе подруги, Натальи, Горбаневская и Светлова, да ещё и Ляля Островская, объединившись, твёрдо решили нас познакомить.

Было это весною, всё в том же, обильном на встречи и дружбы, возникавшие, вслед за встречами, иногда, шестьдесят шестом.

Встречу назначили там, где лучше всего, – у Ляли, всё там же, в её деревянном старом доме-скворешнике, где любили мы все тогда вечерами порой собираться.

Почему? Потому что Ляля была бесконечно добра и неизменно приветлива с нами, своими гостями.

Потому что в её обиталище было всем хорошо. Атмосфера была там особая. Аура, как обычно теперь говорят.

И ещё потому, что сердечным теплом и душевным светом наделена была сама хозяйка, худющая, симпатичная, рыжая Ляля, настолько щедро, действительно, что хватало его, полагаю, на добрую половину тогдашней московской богемы, а уж для хороших, избранных, любимых друзей – и подавно.

Потому что не где-нибудь, а именно здесь, у Ляли, предложили прекрасные дамы нам увидеться и познакомиться, наконец, Аркадий Акимович согласился весьма охотно.

Здесь, у неё, – всем было радостно и спокойно.

Здесь – все чувствовали себя уверенно и свободно.

Здесь, наконец, с гарантией, все были – только свои.

По той же причине, уже уставший тогда от всех этих обязательных, ритуальных, непрерывных чтений стихов, сознательно избегавший неприятного для меня, опасного общества некоторых, и даже многих, смогистов, и особенно тех, которые почему-то себя таковыми считали и шумно трезвонили от этом на всех углах, а на деле-то ровным счётом никакого к содружеству нашему отношения не имели, сторонившийся, всё решительнее, всяческой псевдобогемной, расхристанной суеты, всё более уходящий в творчество, постоянно пишущий новые книги стихов, одну за другой, то есть, по существу, непрерывно, серьёзно работающий, несмотря на то, что, по странной для меня, нелепой инерции, продолжал я всё ж обрастать легендами разнообразными и домыслами, в которых было вдосталь всяческой путаницы, а уж слухов невероятных обо мне, как об этаком гении молодом, с поведением, ясно, соответствующим, и сопутствующими приключениями, расползалось тогда, ходило, разлеталось, дробясь и множась без конца, несусветное множество, и всё это оптом, тогда уже, просто страшно мне надоело, хотя понимал я, конечно: что делать, это – Москва, хлебом её не корми, только дай подольше посплетничать, вволю повосторгаться, избрать для себя, пускай и на время, кумира, героя, – так вот, всё по той же причине, что на вечер у Ляли Островской соберутся только свои, повидаться со Штейнбергом сразу же согласился, конечно, и я.

О чём и было ему напрямую вскорости сказано.

И что ему, из-за нежданного совпадения наших линий поведения и тогдашних твёрдых позиций жизненных, заранее, до знакомства нашего, очень понравилось.

О чём, понятное дело, сказано было и мне.

Таковы были прежние нравы и привычки прежние наши – ничего от друзей хороших в нашем славном кругу не скрывать.

Встреча была назначена – и вот она состоялась.

Мы – Штейнберг, почётный, серьёзный гость, три Натальи и я – собрались вечерком у Ляли.

Произошло знакомство.

И так всё естественно получилось, что показалось мне, будто знаком я с Аркадием Акимовичем давным-давно.

Мне полагалось – читать стихи.

Для того, собственно, и собрались.

Штейнберг очень хотел меня послушать.

Мы все сидели за столом, в комнате, той, что побольше.

На столе, по традиции, – несколько бутылок сухого вина, приготовленная Лялей лёгкая закуска.

На одном торце стола – восседал колоритнейший, ведь и не крупный вовсе, а просто – крепкий, жилистый, но производивший монументальное впечатление Аркадий Акимович.

На другом торце стола – сидел я.

По бокам – расположились дамы.

Начали мы с того, что немного выпили. Причём Акимыч и выпивал-то не банально, а по-особенному, очень по-своему, радостно, артистично, красиво.

Появилось у всех и настроение – слушать стихи.

Пришлось мне читать.

Я читал, как и почти всегда в те годы, не заглядывая в тексты, читал – что в голову придёт, совершенно переключившись на звучащую речь, прикрыв глаза и заново каждый раз переживая, будто сызнова его, прямо сейчас, по ходу чтения, сочиняя, каждое стихотворение, разволновавшись, настроившись на звук, незаметно войдя в состояние своеобразного транса, поющего, ритмически насыщенного, завораживающего и подчиняющего себе, всей этой непостижимым образом изливавшейся когда-то из меня, изнутри, из души, из сердца, свободной, светящейся музыке, воспроизвести которую, наверное, уже невозможно, во всяком случае – сложно, вовлекающее в это поющее, шепчущее, бормочущее, кличущее действо, тут же, на месте, мною создаваемое – непонятно как, по чутью, по наитию, на одном бесконечно долгом, широком, глубоком дыхании, – всех окружающих.

Я читал – не помню уж, сколько времени, да и неважно это, но читал, наверное, довольно долго, покуда, выплеснув из себя эту музыку, измученный неминуемым напряжением, внутренним своим сосредоточением, не перестал вдруг читать и не открыл, словно пробудившись, глаза.

Я запомнил невероятную, удивившую меня тишину, стоявшую в комнате.

И запомнил ещё – зрительно ощутимое, потому что сам я это увидел, – присутствие здесь, в сжатом четырьмя стенами пространстве, клубящихся, свивающихся, светящихся, постепенно успокаивающихся и становящихся всё прозрачнее, всё невесомее, призрачнее, а потом и вовсе редеющих, сквозящих, лишь чуть искрящихся, потрескивающих, будто бы разрядами электрического тока, видений, очертаний, форм, сгустков, слоёв, нитей этой странной, живой ткани, этого созданного мною на протяжении чтения особого поля, – моей звучащей, вот таким образом, выходит, материализовавшейся речи, – уж не знаю, как и выразиться поточнее.

Но я это – сам видел. Да и не только я.

Все молчали. Пока что – молчали.

Я присел на скрипнувший стул, выпил глоток вина, закурил.

И тогда Аркадий Акимович, несколько изумлённо глядя на меня из-под очков невероятно широко раскрытыми глазами, заговорил.

– Да, – сказал он, одним глотком опорожнив хлюпнувший стакан вина, тут же закурив и окружив себя клубами дыма. – Да, – сказал он, всё более пристально глядя на меня, – почему мы, все мы, не умеем говорить так, как говорят растения, животные, птицы, рыбы, вообще – всё живое, вся природа? А вот Володя Алейников, – он, обращаясь к дамам, вытянул обе руки, ладонями вверх, и простёр их ко мне, – а вот Володя – умеет так говорить! Он этот язык – знает! Боже ж ты мой! – покачал он из стороны в сторону взлохмаченной головой, – он знает язык природы! Язык естества! – Акимыч выпрямился, поднял вверх обе руки и торжественно, патетически, воскликнул: – Он знает язык бытия!

Дамы внимали Штейнбергу.

Он обратился уже ко мне:

– Володя! Как это? Как это может быть? Получается – это бывает. Это – возможно. Я только что, сам, здесь, лично, я, поверьте, кое-что знающий в жизни, слышал от вас – речь сущего! Вы умеете выразить – единство всего сущего! Вы умеете – самое главное.

Он смотрел на меня в упор – и видно было, что он волнуется.

Слова его поразили меня абсолютно точной формулировкой того, что старался я, в меру сил своих и возможностей, делать в поэзии.

Слова эти – я запомнил.

Они предельно выразительны.

Лучше не скажешь.

Вот оно, знаменитое Акимычево чутьё на поэзию.

Конечно, для меня было более чем важно – такое услышать.

Однако, молодость, да и смущение, стеснительность, в те годы сказывавшиеся постоянно и теперь никуда от меня не ушедшие, потому что это свойства характера, да ещё и вечное, сознательное моё нежелание носиться с собой, как с писаной торбой, и вдобавок чтобы ещё и другие носились, и стремление моё не больно-то поддаваться на похвалы, и многое другое, говорящее, полагаю, об отсутствии во мне заносчивости и эгоизма, говорящее также о присутствии здравого смысла, о том, что никогда я не терял голову, что бы обо мне ни говорили, как бы меня ни хвалили, поскольку это – не моё, главное для меня – работа, созидание, творчество, а говорят хорошо – значит, считают так, а мне надо просто работать, и потом, когда-нибудь, всё равно разберутся с моими писаниями, а теперь надо просто жить и работать, вот и всё, вечная моя присказка, – молодость, повторяю, и смущение, и, конечно же, здравый смысл брали своё, – и я, выслушав Штейнберга и запомнив его слова, постарался как-то исподволь снять общее возбуждение, общее волнение.

Мы заговорили о простом, о житейском.

Впечатление от чтения долго ещё, конечно, держалось, – это видно было по лицам.

Но такое – тогда – было закономерностью.

Дамы, слышавшие меня много раз, прекрасно знали об этом.

Оставалось только принимать это как должное.

Ну что ж со мною поделать?

Так – пишу стихи. Так – читаю стихи.

Уж такой, какой есть. Алейников.

И всё этим сказано.

Славный получился вечер.

И хорошо мы поговорили с Акимычем.

Я видел, что он испытал сильнейшее потрясение.

Но он и сам был поэт. Отличный поэт.

И я постарался сказать ему хорошие слова о его стихах.

О каких? Да о той же, единственной из напечатанного, поэме Штейнберга – в «Тарусских страницах», знаменитом альманахе изданном в Калуге, с помощью Паустовского.

Я постарался найти точные слова – о высочайшем его реализме.

Об умении выразить – явь.

О поразительной собранности, дисциплине его поэзии.

О верности слову.

О присутствии духа в строгих, внешне сдержанных, но полных энергии строках.

О голосе его – всегда различимом, для меня, среди голосов других поэтов.

О честности перед поэзией.

О воинском прямо чувстве ответственности за каждое написанное слово.

О верно взятом и безукоризненно точно выдержанном тоне.

О том, что, казалось бы, полярная, поэзия Штейнберга – близка мне.

Неистовой человечностью, которая есть в ней.

Душой, раскрывающейся тому, кто – поймёт.

И, конечно, – жизненной, созидательной силой, огромной, которая, выжив, уцелев посреди испытаний, рождает речь и надолго останется – сквозь времена.

Он слушал меня.

И я увидел просиявшую радость в его глазах – оттого, что и я его понимаю.

В последующие годы мы, бывало, виделись с Аркадием Акимовичем.

Не единожды разговаривали. И на людях, и с глазу на глаз.

Говорил Аркадий Акимович иногда:

– Поэзия русская – это такая армия, где взводами генералы командуют.

Он был – прав.

Общаться со Штейнбергом было всегда интересно.

И полезно. И важно.

Здравый человек. Щедрый. Сильный.

И к тому же – такой талантливый.

Жизнелюбец. Воитель духа.

Помню, году в семьдесят четвёртом, когда он завёл себе избу в деревне, когда была у него совсем ещё молодая, много младше его, красивая и всё понимающая жена, когда вовсю шла его переводческая работа, рассказывал он:

– Побываю в Москве – и не то. Ну всё здесь не то. Сразу тянет к себе, в деревню. Наберу провизии, тащу на себе. С электрички сойду, на своей станции, – а там дождь хлещет. И ничего. Подумаешь, дождь! Провизию – на тачку загружу. Ботинки сниму. Штаны закатаю – и вперёд, босиком, по дождю, по грязи, по холоду, – к дому. Толкаю тачку с поклажей. Шлёпаю по лужам, по колено в воде, – и даже не чувствую, даже думать не хочу о том, что вода ледяная, что осень, холодрыга стоит. Мне так идти – интересно, весело! Доберусь домой, растоплю печку, хлопну чекушку водки – и всё, хоть бы хны. Никаких болезней. Здоров. У меня в деревне – красота! Приволье. Полная свобода. А ещё и река. И лодка есть. И дом. Все поместимся. Приезжайте ко мне, Володя!..

Не приехал. Не довелось.

Так уж вышло. Что делать!

Непростыми, увы, оказались мои семидесятые годы.

Когда бы я ни виделся в Москве со Штейнбергом, всегда в его глазах видел я память о том, самом первом вечере, у Ляли, первом и самом важном для обоих нас – так я это понимаю.

Тогда мы сказали друг другу – главное.

А всё остальное – уж как-то приложится, образуется, – тоже само собою.

Всё остальное – давно приложилось, образовалось.

И если что-то и вспомнится, то тяготеет, пусть и яркое, интересное, – к той, самой первой встрече, с её откровениями, в доме у рыжей Ляли, на Трифоновской, где, рассыпая в вечернем, прохладном, но не зябком, сгустившемся в плотную полусферу столичном воздухе свои синие, словно с окалиной, трескучие, мелкими брызгами разлетающиеся искры, звенели на ровном отрезке пути и скрежетали тормозами на поворотах красные трамваи, где волшебный, нарисованный Сашей Харитоновым зверок создавал для гостей и хозяйки уют и покой, а по всей полудремлющей, полубодрствующей округе, деревянной и каменной, травянистой, дворовой, песчаной, привокзальной, асфальтовой, на деревьях вовсю распускались пахучие, клейкие почки, и бесшумно ходила вблизи, иногда и взлетая, как тихая птица ночная, поодаль, улыбаясь блаженно, светло и загадочно, чуть отрешённо, быть может, но всё же по-дружески, всё же по-свойски, весна…

* * *

С Битовым познакомила меня то ли поздней осенью, то ли в самом начале зимы Змеиного, шестьдесят пятого года, смогистского, для всех, в столице, в провинции, за границей, везде, где знали об этом, Алёна Басилова.

Встреча, весьма знаменательная, для Андрея и для меня, – начиная с которой впоследствии чередой потянулись долгою годы дружбы нашей, не очень-то на другие дружбы похожей, но зато дававшей обоим нам, неизменно, стимул для творчества, вдохновлявшей то на поступки непредвиденные, такие, что не вместятся сроду в рамки заурядные, то на какие-то фантастические прорывы в состояния непредсказуемые, с озарениями, со взрывами всех эмоций, всех чувств и слов, и возможных перемещений, по чутью, в пространстве, сквозь время, и увиденных, по наитию, несомненно, земных красот и небесных высей, со звёздами, поднимавшими отовсюду нас, хмельных или трезвых, звавшими в путь, вперёд, куда-то туда, в даль, которая открывалась перед нами, как данность, в боль, или в глубь, где крупную соль приходилось нам есть пудами, в бесконечной житейской драме, вырываясь из всяких уз, чтобы новый взвалить нам груз на усталые наши плечи, чтобы жить нам во имя речи, как умеем, – произошла, разумеется, у Алёны, в квартире, которую знали в шестидесятых все писатели и поэты, художники, барды, учёные, переводчики, просто люди колоритные, вся богема, о которой впору поэму сочинить мне, в моих-то, нынешних, вон их сколько, седых, полынных и отшельнических, у моря, в киммерийской глуши, где вскоре вспыхнут новых свершений зори, в честь надежд и трудов, годах.

Туда, на Садово-Каретную, в старый дом, которого ныне давно уже нет, поскольку был он позднее снесён, и осталась о нём лишь память, в ту пору, во времена крылатые, отовсюду всех, как магнитом, стягивало.

Алёна была звездой, на гребне своей известности, – в пределах московских и питерских, чего, по тем временам, было уже достаточно, и даже с лихвой, но молва о ней легко достигала и прочих мест, во пределах державы родной, – и там, в отдалении от столицы, превращалась уже в легенду, неминуемо, при тогдашнем интересе провинциалов к жизни всей, с ореолом запретности и с печатью неофициальности, на творчестве, разношёрстной донельзя, московской богемы.

Алёна была – знаменита.

Ещё бы! А как же иначе?

Поэтесса – из авангардных.

Смогистка. Жена Губанова.

Хозяйка салона известнейшего, где можно увидеть – всех.

Мы очень дружили с Алёной.

В отношениях наших была – доверительность. Даже больше: доверие. Вера друг в друга. Приязнь. Свет общения. Радость. Участие – в судьбах: её и моей. И – открытость. Внимание. Искренность наших поступков и слов. То тепло человечности, отзывчивость и пониманье, без которых не мыслил я дружбы. А дружба – была. И – хорошая дружба. Достойная. Мне ли не помнить нынче об этом? И мне ли о ней – не сказать?

Хорошо приняла Алёна и супругу мою тогдашнюю молодую, Наташу Кутузову, и сдружилась вскорости с ней.

И заглядывать стали сюда мы, на Садово-Каретную, в дом, где гостям всегда были рады, с ноября начиная – вдвоём.

Нет конца и края у осени, всем казалось. Но выпал снег. Стало холодно. Ветер хлопал чьей-то форточкой, рвал афиши в клочья, гнал их вдоль тротуаров. На деревьях остатки листьев, замерзая, слетали вниз, под ногами хрустели. Дни – уменьшались, тускнели. Ночи – удлинялись. И люди шли между ночью и днём, по кромке ледяной, куда-то в пустоты улиц, вытянутых назад и вперёд, в немоту окраин, или, в центре, в неровный гул площадей, и к огням витринным, к полкам с пищею магазинным, к согревающим тело винам, ко всему, что могло спасти от мороза и от печали, от всего, чего все вначале дожидались, о чём скучали, от всего, что вблизи встречали на нелёгком своём пути.

Постоянным нашим желанием было – где-нибудь обогреться, вечерок скоротать, поскольку ни жилья в Москве у меня своего, ни малейшего проблеска в непростой судьбе моей – не было, не предвиделось даже, пока что, хоть на лучшее мы и надеялись, без надежды никак ведь нельзя, и поэтому что-нибудь, может быть, в недалёком грядущем изменится, чтобы так вот не мучиться нам.

Только это – не так уж и важно.

Важно – то, что мы были с Наташей, несмотря на невзгоды – вдвоём.

Важно – то, что дружили с Алёной.

Важно – то, что пришли мы однажды к ней, поскольку звала – и ждала.

Мы пришли к Алёне – а там находился недавно приехавший гость из Питера, Битов Андрей, вдохновенный, слегка подвыпивший, разговорчивый, со своей рыжегривой супругой, тоже вдохновенной, немного подвыпившей и весёлой, Ингой Петкевич.

Вдохновлялись они, с удовольствием и с азартом, словно игра у супругов была такая, всем, что им на глаза попадалось, всем, что вспомнилось им случайно, всем, что к слову кстати пришлось.

Вдохновлялись – и окрылялись вмиг, на крыльях своих поднимались над Москвой, с её холодами, и людьми, и огнями, вдвоём.

Настроение у супругов было, видимо, превосходным – говорили они, вперемешку, о высоком – и о своём.

Нам навстречу они рванулись вместе – словно взлетели оба – не на крыльях ли вдохновенья – воспарили, светом лучась.

Что-то было в этом шагаловское. Знать, отмеченные особо. Ирреальности откровенье. С остранённостью зримой связь.

Познакомились мы. Пригляделись: к нам – они, мы – к ним. По традиции, за знакомство хорошее, выпили. А потом – повторили. Потом – уж само собою, добавили. Постепенно – разговорились.

Попросили меня почитать, по традиции тоже, стихи.

Почитал я тогда, наизусть, всё, что в голову мне пришло.

И стихи мои Битову с Ингой – было сразу об этом сказано после чтения – очень понравились.

По душе им обоим пришлись. Взволновали – до слёз. А иначе быть, наверно, и не могло.

Был я в ту, бесконечно далёкую – (от сегодняшнего междувременья, с обнищанием чувств и мыслей повсеместным, неудержимым, с героическими попытками это всё же остановить, даже, может, восстановить человечность и дух добра, как поэт утверждал, способный силы подлости, да и злобы одолеть), – золотую пору, вправе так я сказать, – в фаворе.

В молодой своей славе. Боже! Это надо же – молодой.

Вспоминаю – и удивляюсь, поседевший, видавший виды, встарь срывавший покров Изиды, чтобы к тайнам прорваться вдруг, сам себе, молодому, в славе настоящей, – неужто вправе я хранить её отсвет грустный нынче? СМОГ. Магический круг.

Обо мне – везде говорили. Ждали всюду меня – в столице.

Сочинять обо мне любили – (да и любят ведь!) – небылицы.

Зазывали меня – к себе, приглашали наперебой – в мастерские художников левых, бородатых и безбородых, в общежития, в институтские залы, в чьи-то квартиры, в комнаты коммунальные, где собирались регулярно, в изрядном количестве, любители и ценители стихов, – почитать, почитать, – пообщаться с поэтом известным, легендарным, скорей повидаться с ним, поскольку возможность такая наконец-то есть, пообщаться с толком, так, чтобы память осталась обо всём, – и ещё почитать!

Вот что значит – известность, братцы и сестрицы. То-то и значит.

И забавно теперь, и грустно вспоминать о таком – иногда.

(Вспоминать об этом – теперь.

В дни предательств сплошных и потерь.

В одиночестве. В долгих трудах.

И в ночи – о семи звездах.

И с утра, сквозь щебет пичуг.

И когда тишина вокруг.

И когда налетит норд-ост.

И весной, когда травы – в рост.

И в осенней глуши сквозной.

И зимой, в белизне смурной.

Да и летом, бросавшим в жар.

То-то дан мне блаженный дар.

То-то выпал мне трудный путь.

Постиженье эпохи. Суть.

То-то имя моё – со мной.

Свет небесный – и век земной.)

Но – что было, то было. Слово-то – что с ним нынче такое? – «было».

Может, слово сгодится – «есть»? Оба – дышат. В полную силу.

Оба – живы. Оба – зовут.

Из былого. Из настоящего.

Из грядущего – предстоящего?

Им обоим? В ладье плывут?

По волнам? В облаках? Вдали?

Поднимаются ввысь? Взлетают?

И туманы под ними тают.

И склоняются ковыли.

Оба вспомнятся, как ни волынь.

Время наше – свеча и полынь.

К тому же, в глазах моих современников многих, я выглядел страдальцем, и даже мучеником, на себя принявшим страдания и мучения все, боровшимся, средь бесчасья, – за правое дело.

За поэзию. За свободу.

И молва по Москве гуляла, и летела, на юг, на север, на восток, на запад, и там умножалась и разрасталась:

– Пострадал – от властей.

– За что?

– Где?

– Когда?

– Почему?

– За СМОГ!..

Лидер СМОГа. О СМОГе все поголовно в те годы знали.

СМОГ – такого наделал шуму, что глухие его отголоски до сих пор повсеместно слышны.

СМОГ – подобье большой войны.

Кто в ней – выиграл? Кто – проиграл?

Мы – прошли сквозь её горнило.

Все. И – с честью. Что было, то было.

Дух эпохи. Бахов хорал.

Вечер давний тот у Алёны оказался не только удачным и не только, для всех нас, памятным.

Оказался он, может быть, знаковым.

Для меня с Андреем – для двух мужиков, совершенно разных, и по возрасту, и по судьбам, но и схожих в чём-то, живущих поэзией, всем настоящим искусством, свободолюбивых, известных в богемных кругах, таких, пусть и каждый по-своему, колоритных, вроде – полярных, но, при всё при том, родственных личностей, – этот вечер стал самым началом долголетней и сложной дружбы.

И для наших супружеских пар – для меня с Наташей Кутузовой и для Битова с Ингой Петкевич – этот вечер стал добрым началом нашей дружбы – сквозь годы – семьями.

До того, разумеется, часа, когда семьи наши – распались.

Но до этого было в ту пору, слава Богу, ещё далеко.

А пока что нам было общаться – четверым – всегда интересно.

И полезно, поскольку творчеством жили все мы, – замечу теперь.

Андрею Битову было тогда двадцать восемь лет.

По давнишним, богемным понятиям, с парадоксами их и загадками, закидонами и претензиями на солидность и взрослость, – немало.

По теперешним, с их, овеянным преждевременным опытом грустным, выживанием, впрямь искусством, да ещё и серьёзным, – немного.

Был он строен, скуласт, лобаст.

Беспокоен, плечист, очкаст.

Под настрой, под хмельком – речист.

В каждом жесте своём – артист.

Спину держал – прямо.

Шагал по земле – широко.

В комедию или в драму?

Вписывался легко.

Говорил – уверенно, громко, на низах уходящим в бас, на верхах залетающим в тенор, сочным, бархатно-влажным, густым, пряным, барственным баритоном.

Руки битовские – были крепкие, с длинными, твёрдыми пальцами, на которых бросались в глаза тоже длинные, твёрдые, странные, заходящие на подушечки пальцев резкими полудугами, желтоватые, вроде когтей, в кожу накрепко вросших, ногти.

Что-то было в этих ногтях, думал я, не совсем человеческое.

Звериное? Птичье? Не знаю.

Подобных – не припоминаю.

Таких вот, изогнутых, твёрдых, костяных, копытных, когтистых, больше ни у кого я, нигде, никогда, не встречал.

Скулы были – восточные. Азия?

Разгулявшихся предков фантазия?

Или, может, иная оказия?

Вход к отгадке закрыт на засов.

Европейское – близко маячило.

И – довлело, и что-то да значило.

И – курочило явь, и корячило.

Не носил он – пока что – усов.

Глаза под очками – круглые.

Со слезою набухшею, карие.

Когда же снимал он очки – глаза становились узкими, косящими, вроде. Монгольскими? Не знаю. Нет, вряд ли. Китайскими? Похоже на то. В чайна-тауне сочли бы его – своим.

– Обе мои петербургские бабки, – сказал, подвыпив, Битов однажды, – немки.

Сделал на этом, походя, нужный ему – акцент.

Заострил, ненароком, исподволь, без лишних деталей, – внимание.

Словно Джеймс Бонд, из фильма. Больше: двойной агент.

Суперпрофессионал, всё просчитавший заранее.

Шучу. Всё проще, на деле.

Скулы его – бронзовели.

Цвели азиатским огнём.

И немецкое – было в нём.

Было. Вот оно. Вас ист дас?

Тут же выросло – в нужный час.

Из каких же он всё-таки немцев?

Понятно, что из обрусевших, причём – обрусевших давно, петербургских, традиционно, для России, считавшихся русскими, но – с немецкими, в прошлом, корнями.

Без конкретики это, без фактов, на поверхности, так, для словца, для случайного упоминания, обтекаемо, без подробностей.

Изначально же – из каких немцев? Может быть, он – из гессенцев?

Представлял я себе, как встарь это племя, довольно странное, во главе с предводителем, Кисеком, называемым русами всеми иронически, просто Киськой, издалека, с Востока, от самой границы с Китаем, от рубежей туманных Иньской обширной земли, пришло на русские земли европейские, а потом переместилось и западнее, на земли немецкие нынешние, где часть потомков его, изрядная, обитает и поныне, считаясь при этом, как положено, именно немцами.

Ездили эти люди за забавных, косматых, маленьких, но выносливых, неприхотливых и в походах удобных лошадках.

Люди эти – носили косички.

Отсюда, кстати, припомнил я сейчас, и пошла эта мода – носить парики с косичками, в столетия прежние, в армии, в Европе, на прусский манер.

Кисековы – или Киськины, если по-русски, – гессенцы.

Не из них ли Андрей? Похоже.

Ну а может быть, из других, вон их сколько на свете, немцев.

Германские племена – кареглазые, круглоголовые.

Их немного было совсем, по сравнению со славянскими. Остальные, так называемые немцы нынешние, – славяне. Онемеченные, позабывшие и язык свой родной, и корни. Светлоглазые, светлоголовые. Жертвы давней ассимиляции.

Прибалтийские русы. И прочие. Древний русский мир – был велик.

Эх, история! Сплошь – многоточия. Ко всему человек привык.