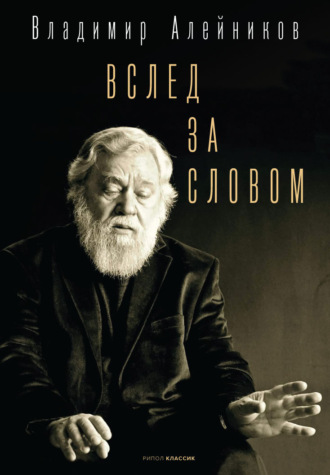

Владимир Алейников

Вслед за словом

Почему это произошло? Да потому, что слово СМОГ воспринималось, как слово сумел, мобилизовывало, притягивало к себе, точно магнит, заставляло подтянуться, призывало к здоровому творческому соревнованию, к созидательному труду, чтобы когда-нибудь кто-нибудь из смогистов, хорошо поработав на литературной ниве, с полным правом мог сказать: сумел.

Магия слова, как видим, и важна и нужна. Сила слова – в проецировании живой энергии на людей и в возвращении этой энергии к исходной точке, дабы процесс повторялся.

Эпопея с нашим СМОГом тянется вот уже шестое десятилетие, а если быть точнее – добрых пятьдесят четыре, с хвостиком, года, – и впереди ещё и следующий год, и грядущее столетие, – и завершения ей, судя по всему, не предвидится вообще.

Гениальная выдумка. Иначе и не скажешь, как ни пытайся, как ни подбирай к ней, тишком или в открытую, какие-нибудь там отмычки или ключи.

Ларчик этот – с секретом, да ещё каким! Так-то просто, как ни бейся, как ни пыхти, – не откроется. И как это осенило нас с Лёней – тогда ещё, в юности нашей? До сих пор диву даюсь.

Ларчик – вот он. Смотрите. Он давно – на виду. Было два ключа от него. Один ключ – у Губанова, да так с ним и остался. Другой ключ – у меня.

Что в ларчике – ещё, даст Бог, узнаете. Если его открою – для вас. Поживём – увидим. Так всегда говорят.

Ларчик этот – открывать слишком часто мне, право же, незачем. Ни к чему это. И почти не для кого. Я и так слишком хорошо, лучше всех остальных, знаю – что там, внутри. А там – нечто.

Странная эпопея. Поистине – странная. Не желающая – исчезать. Не желающая – расставаться: и со мной, и со всеми нами. Выживающая – кровь из носу, во что бы то ни стало, но только – так, и не иначе. Вызывающая – огонь, да не один, все огни – на себя. То есть – ушедшая далеко вперёд. Как на войне, в расположение сил противника. И всё ещё находящаяся там, впереди. Воспевающая – речь и явь, дух и свет, честь и братство. Затевающая – нет, уже давно затеявшая – вечный спор, – нет, поединок вечный – с тем, что всюду на земле всего страшнее – с равнодушием беспамятным людским. Начатая – тогда ещё, давно, в советское время. Продолжающаяся – ныне, в междувременье. Готовая протянуться – в грядущие времена. И, несомненно, будет она продлеваться и в них.

Эпопея – типично русская. Со стержневым, врождённым, – всё и насквозь пронзит – природным, как речь, мышлением. С несколькими – так уж вышло – слишком уж разными авторами, пока ещё, всё ещё, вместе ещё, одни – довольно отчётливо, другие – уже посмутнее, а третьи – те еле-еле в глубокой дали различимы, но всё-таки прорисовывающимися, хотя и основательно уже, решительно и даже беспощадно прореженными, пристально отобранными самим суровым временем, до нас двоих – меня с Губановым, а там, в дальнейшем, в скором будущем, тем паче – в грядущем, там, в сознании потомков, число всех этих авторов, я знаю, всенепременно будет сгущено – до одного – из мифа, из легенды, из прошлого ли, – всё уже едино, всё ясно всем, и так всегда бывает, – до одного лишь автора, конечно, – до этакого нового Гомера. Уже не эллинского – русского. Но, впрочем, Гомер, тот, прежний, правильней – Омир, фракиец был, а значит – тоже рус.

Эта новая «СМОГиада» или «СМОГиссея» – всех нас, небось, да и потомков наших, и мало ли кого ещё переживёт.

Эпопея эта, и прежде всего – скрытая до сих пор от многих любопытствующих подоплёка её, основа её, почва её, – всё обрастает и обрастает, ну прямо как днище большого корабля – множеством прилепившихся к нему на нелёгких морских путях, самых разнообразных, и мелких, и покрупнее, водорослей и ракушек, так и путешествующих вместе с ним, – всевозможными, зачастую нелепыми, иногда и бредовыми, вымыслами, беззастенчивыми, с выкрутасами и переборами, в общей сумме своей и яйца выеденного не стоящими, но поныне упорными и обильными домыслами, ну и, само собой, неисчислимыми по количеству их, не говоря уже о качестве вранья, слухами, – эпопея эта, подчёркиваю, давным-давно уже стала отечественной легендой – и неумолимо, неудержимо превращается в самый настоящий, классический, не по греческому – по отечественному – так доходчивей – образцу, со своими богами и героями, со своими бурными событиями, невероятными приключениями, борениями с силами тьмы и со злом, со своим, как тугая пружина, закрученным, острым – лезвием, жалом! – сюжетом, со своими загадками и отгадками – на авось, со своими метаморфозами – и, конечно же, давними тайнами, с тайным смыслом подспудным своим, с зашифрованным знаком судьбы, с потаённым, запрятанным вглубь, на потом, кодом той, миновавшей эпохи, по которому, прежде его отыскав и осмыслив, там, в грядущем, когда-нибудь всех нас разыщут и встретят, – непреложный, немеркнущий миф.

Наше содружество и каждый персонаж этой разыгранной нами когда-то, в открытую, на глазах у всех, в том числе и прежде всего – у властей, многоактовой, дерзкой, с прологом и эпилогом с полудетской, наивной завязкой и вполне уже взрослой, жестокой развязкой, сумбурной, написанной набело, по вдохновению, пьесы, никакой и не драмы, а, конечно же, натуральной трагедии, —

(напомню, что действо происходило в середине шестидесятых, посреди истосковавшейся по свободному слову, огромной и тогда ещё неделимой страны, в самой сердцевине того самого, тоталитарного режима), —

продолжает, с годами – всё хлеще и хлеще, находиться в тумане разросшихся, шатких, зыбучих, но ставших привычными, слишком условных, слоистых, расплывчатых, чуть ли не призрачных, недостоверных, таких ненадёжных, таких никудышних, но всё же таких неизбежных и всеми охотно лелеемых, толков.

И в наши, нынешние дни, на склоне века минувшего и в начале нового века, СМОГ, почему-то в числе диссидентских групп, а не как литературное движение, изучают, уже – изучают, – что же, к этому, в общем-то, всё ведь и шло! – на занятиях по новейшей истории в школах, лицеях, колледжах и в институтах, то есть в средних и в высших учебных заведениях, – и подростки, и молодёжь, – причём, что и забавно и грустно, и досадно, и возмутительно, – сами преподаватели – ровным счётом никакого понятия не имеют – о сущности явления.

И не такое ещё, а похлеще, позабористее, побредовей, порой приходилось мне слышать. О былом. О себе. О друзьях моих давних. Обо всём, что прошло. О таком, что вовек не пройдёт – потому что достаточно света с ним в мире юдольном.

Досужие болтуны, сроду не бывавшие в нашей шкуре, задним числом охотно перемывают нам косточки в устных россказнях и в печати. Действует магия слова. Притяжение его велико и опасно для них, потому что слово СМОГ просвечивает их, как рентгеном, – и сразу видно, кто есть кто. Но они этого – не понимают. Они обольщены, околдованы. Им хотелось бы оказаться там, на нашем месте, в гуще минувших событий. Им – это конкретным болтунам. Бесчисленным и безликим. Хотя – некоторые рожи и рыла из этого стада отчётливо видны.

Хорошие люди – другое дело. Хороших, толковых – мы тогда привечали. Особенно своих – мы их за версту чуяли. Мы бы их – так я думаю, так полагаю, – приняли бы к себе. И если они жалеют сейчас о том, что не были с нами, – их можно, конечно же, можно понять. Значит – из такого же теста, как и мы, эти люди. Значит – нашей закваски. Ну, не успели они тогда – быть вместе с нами, это понятно. Не сумели. Обстоятельства, значит, были такие в жизни, что не позволили сблизиться. Ну так – и теперь ведь можно объединиться! А что? Пусть они теперь – сумеют. Пусть будут все они – жалеющие ли, желающие ли, – вместе с нами, оставшимися, уцелевшими. Только и всего. Сумеют ли? Это ведь важно – взять да и суметь! Смочь. На то он и СМОГ.

В стаде же болтунов – давняя паника. Они-то, может быть, и хотели бы – к нам. Да не сумели. Тогда. И сейчас – не могут. Не дано. И сам СМОГ, а он – дух такой, – их не пустит. Не допустит безобразия.

СМОГ – это как зона в «Сталкере». Вы там поосторожнее себя ведите. А то – мало ли чего выйдет? Здесь всякое бывает. Уж такое бывает, что потом долго не опомнитесь. А может, и вовсе не опомнитесь. Деградируете. Отомрёте. Исчезнете, как вид. На то она и зона, что – не такая, ну вот очень уж не такая, разительно, фантастически – не такая, как все. Особая. На то он и СМОГ, чтобы, поначалу всех, без особого разбора, принимая, быстро в них разобраться – и беспощадно отсеивать. Отбрасывать. За ненадобностью. Любопытное большинство – за то, чтобы не путали Божий дар с яичницей. Какую-то часть – за профнепригодность. Некоторых – из брезгливости. И откровенных гадёнышей – за предательство своих же товарищей и за подлость по отношению к ним. Так-то оно лучше. Спокойнее. Жить. Дышать. И работать.

И остались в итоге – единицы. И это – правильно. Даже очень правильно. Только так и надо. Так. Во имя речи. Так. Во спасение духа. Остаются всегда – считанные. Избранные. Это и есть – объединение наше. Содружество. И оно – уже сгустилось. Особенно – с годами. Внутренне собралось. В комок. В плод. И в нём – ядро. Из него тоже ещё что-то – или кто-то – со временем – вырастет. Встанет во весь рост. На земле. Под солнцем. В единственном числе. Один. За всех. Так всегда бывает. Вот именно так, только так – и бывает. Вот из этого и исходить надо. Исходить из этого – и подходить к этому. Восходить.

А то – СМОГ им подавай! В СМОГ они хотели бы попасть! Ещё чего! Дудки! Мы-то – немногие – Божьи дудки. А вы – чьи?

Числиться в смогистах давно уже стало чем-то престижным, вроде как некоей отмеченностью, причастностью к таинству. Оттого и развелось липовых членов нашего содружества видимо-невидимо. Но желанные врата – наглухо для них закрыты. Правдивое слово – не терпит полуправды, а тем более – вранья.

Слово – тело. Оболочка незримая – для мысли. Для поэзии. Здоровое тело. В нём – здоровый дух. В нём – нескончаемый свет. Слово – смело. Могло. И смогло. Сумело. Зародиться. Восстать. Уцелеть. Возрасти. Прозвучать.

Некоторые западные слависты, привязанные к прошлой поре по роду своих занятий, да и отечественные исследователи новейшей литературы – были они раньше в умеренном количестве, те, кто постарше по возрасту, а теперь появились уже и те, кто помоложе, и даже совсем из себя молодые, а раз уж появились, то наверняка их количество будет расти и расти, – меланхолически сетуют на то, что история СМОГа так никем и не написана.

Как это – не написана? Я написал об этом. А кому же ещё – писать?

К тому же тут обязательно учитывать надо: как – писать, что – писать, почему – писать.

СМОГ – он такой, сам по себе, особенный.

Зона. Круг. Знак. Звук. Среда.

Уж кому, как не мне, это лучше всех знать?

СМОГ – он такой, он – сумел, он – не то что прочие литературные «группы», которых вы же, голубчики, что-то там этакое пишущие и подо всё, обязательно, в первую очередь, базу свою подводящие, понаплодили, как будто кроликов, – девать их некуда, – хотя некоторых из этих самых «групп» сроду в природе не было.

Тем более – в природе речи. Слова.

Речь – она со СМОГом. Слово – оно со СМОГом.

Попробуйте-ка возразить! Не получится. Не сумеете. Не дано.

Я один-единственный в мире, один-одинёшенек на всей этой земле, один, – понимаете? – долгие годы – один, лишь один, – потому что давно нет на этой земле, в этом мире, где «пахнет крышами, мертвецами, гарью с тополя, и стоят деревья – бывшие, и царят – лицом истоптанным», в этом мире, где «камень горбится, распрямляются в гробу», где «мне приходится пять шагов несчастных губ», в этом мире, где «жрать мне нечего, кроме собственных затей», где «участь певчего – только в сумерках локтей», – моего друга молодости, Лёни Губанова, знаю о СМОГе – всё. Да не просто – знаю. Ведаю.

Вот потому – и пишу о СМОГе.

Как надо – пишу. Сам.

Придёт время и для издания.

И на учёные головы, и на удалые, и на те, о которых в народе говорится «дурья башка», на всякие, – действует невероятной своей энергией, – подобно тому, как воздействовал на наших ведических предков находившийся в особо почитаемом святилище небесный камень с созвездия Орион, – созданное нами когда-то и обретшее право на жизнь в мире – слово. Похлеще всякого психотронного оружия. Ведическое слово. Слово-дело.

Ну а теперь – ещё немногое – о СМОГе. Почти трактат? Заметки на полях? Преданье старины глубокой? Дума? Стихотворение? Раёшник? Притча? Сказ? Дань прошлому. Былина? Слово? Плач?

Смог – это значит сумел. Ну а смог, сумел выжить – сумей же сказать. Произнести – слово. На чутье, на дыхании, чудом – но удержаться в яви. Ринуться в стихию речи – и обрести в ней дом. И продолжать – путь.

Ощутить серебрящийся, мерцающий камертон позвоночника в соловьиной украинской ночи – ибо хребтом чуем подлинное, сокровенное, тайное – и здесь, в пелене мглы, в гуще тьмы, на пороге смущённого света, и там, в космическом единении, равновесии, может быть и гармонии, куда так тянутся на ощупь стебли, стволы, зрачки и ладони, – и отправить, благословив, проводить в мир ещё звук, – услышанный столь отчётливо и воспринятый только тобою и никем иным, словно бы извне, свыше, из глуби сущего, из выси родственной, – импульс, биение живой ткани естества.

Роящееся, кружащееся, обволакивающее душу звучание. Музыку.

Никто не поможет, никто не подскажет. Куда, там! Да и зачем? Кто и кому?

Всегда и везде – только сам. Да-да, в одиночестве. Наедине с источником света. Именно так.

Всё, что было с тобою, тревожило, ранило, пело, хранило, – все события, люди, пейзажи, мгновения целого, кровного, – всё – вокруг тебя: роем, кружением, гулом, наваждением, правдой, тревогой, сомнением, болью; ну а в центре, вон там, – нет, не точками чёткими – вспышками огненными, сутью дней и деяний – и солью, вобравшей пространство, таящее неизъяснимое, – воля и доля.

Соловьиная ночь украинская – или эта, московская, вроде и привычная, но чуждая, не сжившаяся с тобою, то ли обморочная, то ли выжидающая чего-то, кольцами своими захлестнувшая тебя – кольцами бульваров, сиротливо насторожённых, Садовых отравленных, обручем кольцевой бестолковой дороги, отдающаяся в сердце хрустом небрежного снежка, потрескиваньем слюдяного ледка, прямо в горло тычущая не то хвойные острия, не то неразумные и слепые, наобум, с маху кем-то насаженные на коренастые, то угластые, то закруглённые, узорчатые, каменные тела, – копья кремлёвских башен, – и когда-то давно, и, конечно, вот здесь, в декабре.

Ночи, тройственность их. Средоточье молчания. Клочья отчаянья. Почва звучания.

Значит – слышать. Сквозь хаос и смуту найти этот тон, самый верный, живучий. Неуязвимый для бед.

Удерживающий нить. Выводящий из лабиринта за собою – всё, чему суждено явиться.

На звук, на голос твой – как на свет, окно ли, свеча ли, костёр ли.

Отыскать эти вехи незримые, маяки эти – в темнотище, во тьме египетской, государственной, узаконенной, с тёмной структурой, тёмным прошлым, с ненасытным нутром, хваткой лапою, цепким оком, нечистыми помыслами, с изъеденными метастазами клетками-живоглотами, в затянувшемся этом сумраке и мороке, – да и просто – в ночной темноте, в этих недрах, в глуши, на распутье, посреди задремавшей, забывшейся вроде, разметавшейся беспокойно, беспредельно уставшей страны, в наслоеньях, и жилах, и руслах, в тенях и пластах.

И шагнуть за черту, начиная движенье. И сказать. Говорить – значит, быть.

Из широкого месива шумерских переимчивых глин, принимающих под руками ваятеля очертания людских фигур, восстаёт это слово, древнейшее «ме», – где же глубже понятье? – вот истоки его.

И алмазным сиянием сквозь Зодиак: речь – твой дом, береги же в ней ясное «ом».

Столько лет уж прошло с той поры, когда в жизнь нашу – и мою, и друзей моих, – вошло это понятие: СМОГ.

Нет, не понятие – понимание. Творчества, совести, веры, поступков. Дела жизни.

Проникло, влилось в линии наших судеб, запульсировало в них, срослось с естеством.

СМОГ – это как рериховский знак единения. Символ моего поколения.

Горчайший свет памяти для всей более чем разрозненной нашей плеяды.

А ведь было так щедро отпущено всем, что казалось: рванись, распахни не окошко, так дверь, – и вот они сразу, открытия, радость и слава.

Было, было даровано свыше нечто такое, что даётся единожды.

А сейчас – улыбнёшься, вздохнёшь. А не то и слеза набежит. Столько лет – нет, не сахар. Это, братья, эпоха.

Ну а соли пуды, те, что съесть нам всем вместе пришлось, – никуда их не деть. Потому что – смогли.

СМОГ – со многими словами рифмуется. Здесь вам и рок, и срок, и слог, и Бог.

Слова сии – частицы нашей речи, нервы, крупицы её.

Всё – вошло в кровь, всё – читается в глазах и писаниях наших.

СМОГ бывал и клеймом. Слишком долго. Мерещилось, чуть ли не навсегда, пожизненно.

Да и на клеймах жития любого из плеяды, как погляжу я, зримо запечатлелся задевающий тайную струну где-то внутри, минорный отзвук его, клином улетающей журавлиной стаи уносящееся в неведомое пространство, прорвавшееся сквозь несуразное время, трагичное эхо его.

СМОГ – урок. И зарок.

Не фунт изюму. Не сладкий пирог.

Замах на мир, и не меньше, – и сразу отвергнутый скромный, уютный мирок.

Вначале был – как порог, но едва ступили с крыльца вдосталь нахлынуло всяких морок.

СМОГ – это слишком уж много дорог.

Тем он и дорог. И горек – всё тем же. Тем и высок.

Обречённость на путь была заложена, как некий код, в таком вот ёмком названии.

Как хотите, так и разгадывайте.

На то и путь, чтобы с него – не свернуть.

Сворачивать норовили – шеи. Судьбы ломать. Биографии корёжить.

Вышло у них? Как бы не так!

Был осознан путь – высветлилась суть.

Право, есть что вспомянуть.

Линию свою выдерживать, позицию отстаивать – не в бирюльки играть.

Как ни старались легионы, составленные из условных «кто-то» по приказу «кого-то», эти самые пути наши, как обручи для бредовой бочки – типичного порождения эпохи, столь категорично и звонкогласно, прямо-таки ну чтобы хоть на полочку было что поставить, именуемой безвременьем (раньше по-русски говорили горше: бесчасье) – гнуть, норовя поскорее туда запихнуть нескольких юных Гвидонов, сразу всех, заодно, оптом, как водится, – дабы не выделялись, дабы индивидуальности их в духоте, в темноте, смялись, притёрлись, – для острастки, дабы другим неповадно было, – да бросили, улюлюкая, деревянное это, псевдотроянское сооружение в бездну морскую, напрочь не понимая, что и это – стихия, такая же, как и речь, – ан помотало бочку по волнам да пучинам морским (ну а всё-таки, может – мирским?), да и выбросило на берег, на остров, развалилась она – и вышли оттуда на твёрдую почву друзья, выжили, уцелели, – и снова, каждый по-своему, – в путь.

Что же существенно? Да всё – существенно. Каждая мелочь, казалось бы, штрих или росчерк, мановенье, движенье, касанье, деталь.

Ядрышко крепкое, выживший СМОГ!

Не Плутарх ли изрёк, что не столько при помощи дел величайших добродетель мы все познаём и порок, сколь при помощи жеста, изреченья, порой – анекдота, – и характер живущих в них лучше раскрыт отчего-то, чем участие в битвах, осадах и подвигов громких молва? Золотые, право, слова.

Тяга к сути. Ускользанье из раскинутой сети коварной. Верность наитию. Отрицание всякой корысти. Вдохновенность и честь. Из грядущего весть.

За напастью напасть – вот и отсеялась вскорости большая часть налетевших было на зажжённое пламя юнцов, – обожглись, одумались, угомонились, а потом и обжились, как пришлось, – уже подальше от огня.

Мы, немногие, – устояли. Не сдались.

Не засосала трясина-злость. Не размягчила лесть. Не угробила власть.

Потому что у речи – особая сила. И она – спасала.

Стихи Арсения Александровича Тарковского давно и по-настоящему я любил.

Был Тарковский мне и по-человечески дорог. В середине шестидесятых, в период нашумевшего и гонимого нашего СМОГа, он решительно, очень смело поддержал меня. Он способствовал моему восстановлению в университет. Никогда не любивший общаться с писательским начальством, предпочитавший жить замкнуто и независимо, поодаль от всей этой пишущей не только стихи и прозу, но и доносы, и жалобы, продажной и грязной публики, он, тем не менее, в нужный момент, для того, чтобы помочь попавшему в беду молодому поэту, забыл о своей брезгливости по отношению к официальной писательской публике и о своих принципах, пересилил себя, проявил характер, нажал на какие-то там нужные рычаги, задействовал кое-каких порядочных людей, поговорил, с кем полагалось, – и, благодаря этим хлопотам, а также и хлопотам других, тоже принимавших в этой истории участие, людей, – да той же Лидии Борисовны Либединской, по рождению – графини, но ещё и вдовы советского классика, что давало ей возможность независимо и смело себя вести, хотя, впрочем, и своего характера у неё хватало, да и всегда внимательна бывала она к людям, – был я восстановлен в МГУ.

Чуть позже, после этих событий, окончившихся победой, Тарковский, известный затворник, сознательно согласился «работать с молодыми» – так это тогда называлось.

Наш знаменитый СМОГ взорвал изнутри всю московскую литературную жизнь. Так просто, без наказания кому полагается, без бдительного надзора над всеми, ни власти, ни кагебешники оставить всё это уже не могли. С молодыми надо было что-то делать, иначе – иначе мало ли чего можно от них ещё ожидать? И так на Западе сколько о них пишут и говорят. Вся молодёжь тянется к этим смогистам. Значит, прежде всего, надо взять всю пишущую молодёжь под свой контроль. Для этого срочно учредили разные литературные секции при союзе писателей, непосредственно для молодых. Постановили – сделали. Но не назначать ведь руководить этими секциями кондовых своих литературных функционеров. Да к ним и на пушечный выстрел никто из молодёжи не подойдёт! Нужны – серьёзные, уважаемые молодёжью люди. Для такого дела даже известные своей принципиальностью и определённой позицией по отношению к режиму поэты годятся. А что? К ним и пойдут. Ну вот например – к Тарковскому. Предложило ему писательское начальство вести одну из секций. Тарковский взял да и согласился. И пишущая молодёжь к нему не просто пришла – валом повалила. И плевать всем было на контроль и надзор. Поэзия – вот что было прежде всего и выше всего.

Арсений Александрович очень высоко ценил мои стихи. Это было – его, собственное, мнение. Это было – его суждение. Так он считал. Так и говорил.

Ещё тогда, в шестидесятых, мне самые разные люди, с разных сторон, имеющие хоть какое-то отношение к литературе, сами пишущие или просто любители, всегда присутствующие на поэтических сборищах, то по отдельности, то порой и сразу в несколько голосов, говорили – со значением, с придыханием, с закатыванием кверху глаз и прочими, подчёркивающими, видимо, по их понятиям, передаваемые ими слова ужимками, гримасами и речевыми эффектами, всё твердили, твердили, кто – полушёпотом, кто – нарочито громко, чтобы все вокруг услышали, – что вот, мол, Арсений Александрович Тарковский уж так ко мне серьёзно относится, уж так обо мне хорошо всегда говорит, что это прямо сверхсобытие, да и только.

Всем известно было, что Тарковский, человек вообще сдержанный в проявлении своих эмоций, да к тому же и чрезвычайно скупой на похвалы, если не сказать больше, так вот просто, для красного словца, говорить, а тем паче хвалить кого-нибудь, никогда и ни за что не станет. Значит, есть, действительно есть что-то этакое в этом Алейникове, если Тарковский и тот расщедрился вдруг, перешёл даже на всякие там высокие слова.

Надо заметить, что Тарковский, даже если ему очень нравилось что-то, чьи-нибудь стихи, допустим, не имел обыкновения говорить об этом в глаза. Не знаю, что им руководило. Быть может, усталость и горечь собственной судьбы сказывались. А может, и некоторая ревность иногда присутствовала. Не мне судить. При всём при том был он человеком исключительно благородным, к тому же и смелым, решительным, и, если уж надо было, говорил и в открытую собеседнику всё, что о нём думает, плохое ли, хорошее ли.

Те слова, которые я сам когда-то, глаза в глаза, услышал от Арсения Александровича, дороги мне и поныне, да и всегда будут очень дороги.

Ещё в первую встречу, зимой шестьдесят пятого, наверное в декабре уже, когда, промёрзнув по дороге в своём демисезонном старом пальто, пришёл я к нему, в писательский дом неподалёку от метро «Аэропорт», и позвонил, и он открыл мне дверь, улыбаясь и протягивая мне навстречу свою крепкую, сухую руку, и мы прошли в его кабинет, и были там вдвоём, и говорили, о многом тогда говорили, потому что интересовало его абсолютно всё, и оказалось, что я, можно сказать, его земляк, потому что сам он родом из Кировограда, бывшего Елисаветграда, а я вырос в Кривом Роге, и это совсем рядом, и оба мы люди степные, чувствуем и понимаем наши степи, их великое пространство, и что-то есть всё же схожее в наших судьбах, вот и он совсем молоденьким приехал в Москву, и бывало здесь ему тяжело, а родина, степная родина, родина души, поддерживала, спасала его всегда, и мы, люди степей, люди Русской Степи, протянувшейся от Дуная до Заволжья, несколько иные, нежели эти, городские, особенно московские, люди лесных широт, которым неведомы подлинные просторы, и хорошо, что я пришёл к нему, на него повеяло молодостью, а то, что у меня всякие неувязки в жизни – это пустяки, это всё утрясётся, это ещё не трагедия, выход есть, и он сам непременно поучаствует, поможет, – и некоторым другим, заведомо хорошим, людям, из числа его знакомых, из тех, кто имеют вес или влияние в писательской среде, скажет, и они подсобят, и всё обойдётся, всё будет хорошо, главное – писать, писать стихи, жить поэзией, – и я читал ему, и он слушал, сидя за своим письменным столом, вначале откинувшись назад, на спинку стула, а потом внезапно весь подавшись вперёд, и скорбное, резное, прекрасное лицо его преобразилось, ранее бледное – порозовело, заиграло огнём, и глаза, печальные, усталые, раскрылись, и в них заиграл, засверкал этот молодой, живучий огонь, и он был весь – ринувшийся навстречу звучанию моих стихов слух, весь был – зрение, острое, пронзительно-точное, и действительно глаза его были как «два незримых алмазных копья», и копья эти были ещё и световыми лучами, а стихи мои звучали, и Тарковский, человек пожилой, тогда ему было под шестьдесят, молодел у меня на глазах, и степная порода звенела в нём тайной струной, и какая-то столь идущая ему, столь естественная стать проявилась вдруг во всей фигуре его, ранее несколько сутулящейся, как бы вжатой внутрь, он распрямился, распрямились, расширились плечи, расправилась, задышала свободней широкая грудь воина, и руки, его сухие, крепкие кисти, оказались едва ли не крыльями, как-то запели, ожили, чувствуя ритм, и голову он закинул высоко, будто смотрел там, где-то в степях наших, в чистое небо, и слышал, не здесь, от меня, а там, в вышине, мелодию, которая растрогала его и которой он поверил, – и потом я услышал впервые те слова от него, что запомнил надолго, что с тех пор со мною всегда, – о присутствии тайны в стихах моих, и о том, что в них свет ощутим в каждом звуке, и ещё, о другом, откровенно, впрямую, всерьёз, не скрывая ни радости, ни изумленья, ни грусти – ну хотя бы о том, что судьба моя не из простых, что придётся мне впредь натерпеться, и выжить, и встать из безумия общего, став наконец-то собою – и сказать, всё сказать, там, в грядущем, к чему был я призван, поскольку весь дар мой – от Бога.

Долго можно говорить об этом человеке.

Свою любовь к его стихам, которая началась ещё в шестьдесят втором году, в Кривом Роге, когда я, шестнадцатилетний парень, уже вовсю живущий поэзией и не мыслящий себя без неё, прочитал его книгу «Перед снегом», я оберегал от всяческих вторжений извне, от тогдашнего, разнузданного богемного отношения некоторых моих знакомых к подлинной классике, я твердил его строгие, горькие, просветлённые стихи в годы скитаний, я читаю и перечитываю их и теперь, в девяностых годах, потому что без них – нельзя.

Тарковский происходил из древнего, царского рода кумыкских шамхалов. Старейшины дагестанского селения Тарки приходили к нему на поклон, когда в тридцатых годах он побывал там с группой переводчиков, – и это насмерть перепугало начальство, – и писательскую группу немедленно возвратили в Москву. В Тарках находятся родовые могилы предков поэта. А теперь, в девяностых, в Дагестане проходят дни обоих Тарковских – отца и сына. Кровь кумыков, называвшихся ранее половцами, народом, родственным казакам, – а возможно, когда-то это был единый народ, и только позже религии и изменившийся язык разъединили их, – текла в жилах поэта, и это была степная кровь, и, наряду с другими, позднейшими, тоже струившимися в его жилах, придавала она особый строй и особый характер его поэзии.

Наверное, как рыбак рыбака видит издалека, так и степняк степняка видит издалека.

То родственное, что я ощущаю в поэзии Тарковского, то кровное, самое главное, определяющее – совершенно всё, дающее тон всему творчеству – и поведению человека в жизни, то самое глубокое, сокровенное, что уловить может только близкая душа – судя по всему, сразу почуял и принял в свою душу он и в моих стихах. Та, важнейшая, духовная связь, её несомненное наличие, её воздействие, её свечение – судя по всему, решили всё в его отношении ко мне.

Я стеснялся его лишний раз беспокоить. Мне и в голову не приходило напрашиваться к нему в гости – или, чего доброго, просить его, как это вовсю делали другие, помочь мне с публикацией моих стихов, да и просто – обращаться за помощью. Боже упаси! Нет, он был для меня – вот таким, каков он есть, самим собою, Тарковским, и этого для меня было достаточно. Изредка мы виделись. И все эти встречи я прекрасно помню. Он, как я теперь понимаю, тоже, ещё в былые годы, оценил и внутренне одобрил такое моё, независимое, поведение. О моём серьёзнейшем отношении к его поэзии он не только догадывался, но и прекрасно знал. Постарались ему доложить об этом, и даже преуспели в этом, – те, другие, из литературной и окололитературной шатии-братии, которых хлебом не корми, а дай лишний раз передать кому-то, что именно и когда кто-то о нём сказал. Вот уж действительно – публика! Ну, Бог им судья.

Тарковский некоторое время находился если не в гуще литературной жизни, то, во всяком случае, в гуще тех самых молодых, и не очень молодых, пишущих стихи людей, для которых были созданы специальные, возглавляемые известными мастерами, секции. Для этих секций выделили помещения в ЦДЛ – Центральном Доме Литераторов, или гадюшнике, как все мы его называли. Вначале был объявлен жесточайший конкурс. Молодые пииты боролись за место под солнцем. Они пускались во все тяжкие, шли на какие-то непонятные сделки с кем-то, интриговали, сплетничали, выслуживались – и лезли, лезли, лезли туда, поближе к литературе, к начальству, к нужным людям, к официозу, ибо там – им светит, там – глядишь, и печатать начнут, и книжка выйдет, и в союз писателей примут, там – будущее для них. Они лезли – и пролезали. Было их как собак нерезаных.