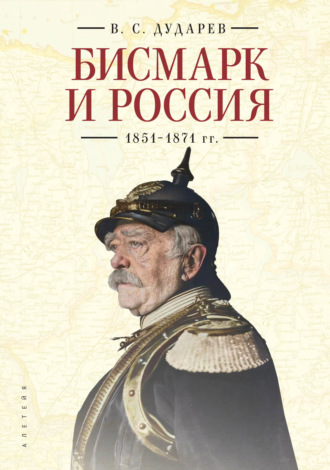

Василий Дударев

Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.

Опасность восстановления Польши Бисмарк рассматривал и в международном аспекте. Он считал, что с восстановлением польского католического государства на востоке Европы усилится влияние Франции в этом регионе и поляки «станут самыми рьяными и хищническими союзниками любого врага России и Пруссии, невыносимыми соседями, и их честолюбие непрерывно будет направлено на отвоевание старопольских границ». По его мнению, речь шла о том, чтобы выбрать, кем быть: «Молотом или наковальней». Принимая во внимание такого опасного соседа, он считал «размежевание между Россией и Пруссией просто немыслимым»[517]. Одно из самых резких высказываний о поляках и Польше Бисмарк поместил в своем письме сестре от 14 (26) марта 1861 года. Он писал, что поляки «отчаялись в самой жизни; я полностью сочувствую их положению, но если мы желаем сохранить самих себя, нам ничего не остается делать, как уничтожать их». Бисмарк в свойственной его посланиям манере использовал яркую аллегорию: «Волк не виноват в том, что его создал таким Господь, однако этого самого волка убивают, как только представляется возможность»[518].

После публикации Высочайшего Указа 14 (26) марта о реформах в управлении Царством Польским началась подготовка к введению новых учреждений. Все назначаемые лица были польского происхождения. Так, например, главным директором Правительственной комиссии духовных дел и народного просвещения был назначен граф Александр Велёпольский, маркиз Гонзаго-Мышковский. Милютин характеризовал его, как «одного из крупных представителей польской аристократии, человека твердого характера и самостоятельного направления»[519]. Политическая линия графа Велёпольского была нацелена на восстановление в Польше национальных институтов, введение дарованной Александром I в 1815 г. конституции. В 1846 г. Велёпольский обнародовал в Брюсселе памфлет[520], ключевой мыслью которого было примирение Польши и России во имя общеславянской идеи. Это обстоятельство, а также личные качества Велёпольского оттолкнули от него руководителей польской эмиграции, и рассорило, в особенности, с А. Замойским, противником любого компромисса в отношениях поляков к русскому правительству.

Личность Велёпольского для Петербурга была важна как доказательство того, что с царским правительством поляки сотрудничать могут, и такая работа будет весьма продуктивна, если народные бунты прекратятся. Горчаков, по словам Бисмарка, надеялся, что «графа Велёпольского оставят на императорской службе, для того, чтобы не рвать последнее звено цепи, и чтобы не показалось, что ни один поляк не может работать с императором»[521]. В своих воспоминаниях Милютин отмечал: «Маркиз Велёпольский <…> произвел самое внушительное впечатление своим самоуверенным, докторальным тоном и обаятельною диалектикою. В особенности князь А. М. Горчаков, П. А. Валуев, князь В. А. Долгоруков совсем поддались чарам польского аристократа»[522].

Энергичный Велёпольский с первых же дней приступил к активным действиям. Он распорядился, чтобы с амвонов всех костелов было объявлено о твердом желании правительства осуществить процесс перевода барщины на оброк. Он требовал роспуска Земледельческого общества, чтобы нанести удар по своему непримиримому противнику графу А. Замойскому. Вскоре Велёпольский был назначен руководителем Правительственной комиссии юстиции. По его совету М. Д. Горчаков 25 марта распорядился закрыть Земледельческое общество, которое, согласно указу наместника, «приняло характер резко политический, несовместимый с целью его существования»[523]. Нетрудно догадаться, что это решение вызвало всплеск политических демонстраций 26, 27 марта, приведших к столкновению с правительственными войсками[524]. В анонимных письмах Велёпольскому угрожали смертью[525].

Внимательно следивший за каждым шагом царской администрации в Польше, Бисмарк в своих донесениях писал о безрезультатности примирительной политики в отношении поляков. Иногда в его донесениях читается возмущение и недовольство. В одном из них[526] Бисмарк рассуждал: «Напрашивается вопрос, как советники императора без настоятельной необходимости могут соглашаться с тем, чтобы в это взволнованное время <.. > награждать поляков новыми учреждениями для легального продолжения агитации в форме большого числа совещательных и контролирующих выборных органов». Бисмарк обвинял часть российских политиков в отсутствии четкого представления о сущности преобразований в Польше, но отмечал, что даже у тех немногих, «кто отстоит дальше от элементов национальной русской идеи, возникает ответ, что поляки очень скоро злоупотребят предоставленными им правами и этим будет подготовлено условие для насильственного установления императорской власти». Видимость успехов политики реформирования в крае не могла, по его мнению, решить всех вопросов, поскольку она не только не удовлетворяла стремления поляков в обретении независимости, но и расшатывала систему безопасности в самой империи. Единственной возможностью восстановления общественного спокойствия в Польше он считал проведение царской администрацией жесткой политики. По его мнению, «абсолютно нецелесообразно в настоящее время изменять систему, по которой Польша управлялась последние 30 лет». Панацеей от польской проблемы в прусских областях Бисмарк считал поступательный рост немецкого элемента, дающий «существенную гарантию против распространения пагубного влияния, которое может оказывать национальная организация Королевства Польского на соседние провинции Его Величества (Вильгельма I – В. Д.)». Сравнивая прусско-польский антагонизм с российско-польским, Бисмарк подчеркивал, что при «совместном государственном существовании русские оказались бы под руководством поляков, а немцы – нет». Этот вывод он делал в частности из слов самого Александра II. В своих мемуарах Бисмарк писал: «Польша представляла, по его (Александра II – В. Д.) словам, источник беспокойства и европейской опасности для России, а русификация ее неосуществима из-за различия вероисповеданий и из-за недостаточных административных способностей русских властей. Русский человек не чувствует того превосходства, какое нужно, чтобы господствовать над поляками»[527].

Горчаков, напротив, считал, что для России невозможно в непосредственном соседстве с прусскими и австрийскими областями Польши, где поляки «наслаждаются более свободным и лучшим положением», держать в «железных рукавицах» жителей Царства Польского. Он акцентировал свое внимание на несостоятельности проводимой Николаем I и польским наместником Паскевичем политики в Царстве Польском. Горчаков особо отмечал, что «такому сильному монарху, коим, без сомнения, является император Александр II, недостойно держать в состоянии бесправных целую категорию своих подданных из-за страха перед результатом другого метода управления» Царством[528]. Это высказывание как будто продолжает идеи, выраженные в циркуляре А. М. Горчакова представителям России при иностранных дворах от 8 (20) марта 1861 г., в котором указывалось, что «Россия и Европа могли убедиться, что Его Величество не только не отстраняет и не отсрочивает преобразований, вызываемых развитием идей и общественных интересов, но, решительно приступив к делу, совершает его с неослабной последовательностью»[529]. Вполне отвечающим духу времени и реформаторским целям Александра II можно считать высказывание Горчакова, что «Россия не хотела бы перед другими правительствами выглядеть абсолютно равнодушной к прогрессу цивилизации, казаться лишь фоном этого прогресса»[530].

Все это могло иметь следствием неодобрительное отношение официального Петербурга к консервативным методам прусской политики в Польше. Бисмарк писал в Берлин, что «русская политика, несмотря на все родственные узы императора готова преследовать свои собственные настоящие или мнимые интересы без уважения к нашим интересам или интересам Австрии»[531]. Показательно, что в сообщениях российских дипломатов, которые Бисмарк читал лично, «наши (прусские – В. Д.) рекламации в отношении Польши обозначаются как “прусский эгоизм”». Он пришел к заключению, что чувство солидарности с Пруссией ослабевало в петербургских кругах, когда речь заходила о Польше.

В начале ноября 1861 г., когда Бисмарк вернулся в Петербург после длительного пребывания в Германии, обсуждение польского вопроса набирало новые обороты. Поводом для этого стали демонстрации, последовавшие после смерти архиепископа Фиалковского 5 октября. С. С. Татищев писал, что «перед начальной колесницей несли, в числе прочих национальных эмблем – короны короля и королевы польских и старый герб Речи Посполитой: Белого орла с гербами Литвы и Руси». 15 октября ожидалась новая демонстрация под предлогом годовщины смерти Тадеуша Костюшки[532]. 14 октября после неоднократных телеграмм императора исполняющий должность наместника Царства Польского генерал Карл Карлович Ламберт'"''" объявил Варшаву на военном положении. Ответ государя не замедлил последовать: «Дай Бог, чтобы объявление всего Царства на военном положении произвело тот результат, которого я давно ожидаю»[533].

Политика российского императора свидетельствовала о выборе им более жесткого курса в Польше. О подавлении народных выступлений в Польше писал Ламберту в сентябре – октябре 1861 г. даже Горчаков, что явилось полной неожиданностью для Бисмарка. Несколько фрагментов переписки он привел в своем донесении 5 ноября 1861 г. на имя прусского министра иностранных дел А. фон Бернсторфа[534].

Рассуждая о полноте власти графа Ламберта, распространяющейся вплоть до введения военного положения, Горчаков писал 21 сентября (3 октября): «Не пугайтесь резни, она будет нужна, и чем больше Вы будете колебаться, тем страшнее будет эта бойня, направленная на достижение своей цели». Горчаков брал на себя защиту политики царской администрации в Польше перед европейским общественным мнением: «Не тревожьтесь о том, что скажут в Европе. Это полностью мое дело». Введение военного положения в Варшаве сопровождалось более жестким высказыванием российского министра: «Бейте их крепко и уничтожающе. Думайте о том, что из всех тех камней, которые бросают в изваяние кумира, лишь первый повреждает лик этого кумира, второй же попадает в бесполезную мраморную подставку. Мы не разрушаем памятник законности, но мы покрываем его до того самого момента, когда порядок вновь будет восстановлен».

Такого рода внушения все же не повлияли на растерянность и слабость действий графа Ламберта. К тому же Варшава на введение военного положения ответила новыми беспорядками.

Император был полон решимости – и в октябре 1861 г. генерал Ламберт был смещен с поста исполняющего обязанности наместника Царства Польского. На его место после «длившихся в течение двух недель переговоров» был назначен генерал А. Н. Лидерс, что в одночасье «разрушило все прекрасные надежды, которые два месяца назад таким замечательным образом связывались с личностью графа Ламберта»[535]. Комментируя это назначение в письме Бернсторфу[536], Бисмарк положительно отзывался о цели миссии этого «солдата, который должен заняться наведением внешнего порядка, не обращая внимания на политику». Сравнивая действия Ламберта и Лидерса, Бисмарк, безусловно, отдавал предпочтение солдату Лидерсу. Прусский дипломат едко писал, что Ламберт проводил свою политику, постоянно думая о том, «какое впечатление произведут его действия на общественное мнение, дам, католическую церковь и парижскую прессу». Курс генерала Лидерса, напротив, был строгим и четким и полностью соответствовал выбранной в это время в Петербурге политике. «Первые распоряжения графа Лидерса, – писал Милютин, – были направлены к тому, чтобы объявленное в крае военное положение было применяемо на деле во всей строгости»[537].

Обсуждение польских событий состоялось на аудиенции Бисмарка у Александра II, проходившей 9 ноября в Царском Селе. Памятная записка 10 ноября на имя короля Вильгельма[538] содержит очень важную информацию не только о польском вопросе, но и о проведении либеральных преобразований в России. Важность высказанных императором мыслей позволяет считать это донесение одним из самых значимых из всей петербургской корреспонденции Бисмарка. Удивляет та откровенность, с которой император говорил с иностранным гостем о политических событиях и вопросах, беспокоящих его в последнее время. Вероятно, не было случайным то, что почти сразу по возвращении в Петербург Бисмарк был приглашен в Царское Село. Возможно, Александр II в эти минуты переживаний, вызванных возмущением в Польше, проведением крестьянской реформы, хотел видеть перед собой человека, разделяющего его убеждения, твердого политика с жесткими взглядами. Начавшаяся с комплиментов императора в адрес Бисмарка аудиенция продолжалась полтора часа на французском языке. Существенное замечание Бисмарка, поскольку император «каждый раз, когда говорил более оживленно и подробно излагал суть событий, использовал французский язык».

В разговоре император подчеркнул: «Я практически с самого начала движения в Варшаве был убежден, что объявление осадного положения необходимо для того, чтобы поддержать авторитет моего правительства». Вместе с тем, принятие решения о проведении реформ не далось так просто. «Несмотря на внутреннее сопротивление» самодержец попробовал в начале «смириться» с позицией М. Д. Горчакова, за которым признавал «опыт и испытанную верность». Неудачный исход политики М. Д. Горчакова доказал, «каким верным было мое первое суждение», – заключал Александр II. События начала октября 1861 г. укрепили в самодержце понимание необходимости проведения твердой политики. «Положить конец такого рода происшествиям, – продолжал император, – требовало мое собственное достоинство, равно как и необходимость защитить моих верных служащих и подданных в Варшаве».

Бисмарк высоко ценил желание императора до последнего урегулировать польскую проблему мирным путем. Александр II лишь тогда приступил к жестким мерам, когда ему стало известно, что поляки стали «подстрекать против меня крестьян в Царстве, даже в моем собственном имении около Ловица». Теперь же взыгравший в императоре дух непримиримого офицера ожидал «от генерала Лидерса <…> что он будет исполнять свое задание как солдат и руководить порядком со всей строгостью»[539].

Ошибочность игнорирования российской администрацией роли польской агитации в западных губерниях России отмечал сам император. Бисмарка поразило изумление Александра II тем, что «поляки не безрезультатно распространили свою агитацию на присоединенные к Российской империи западные губернии», что негативно отразилось на деятельности царского правительства в Польше. Чем мог ответить император на реплику Бисмарка, что результаты такого влияния он предсказывал еще весной? В донесении лишь констатируется «доказательство недостаточности информированности русских государственных деятелей во внутреннем состоянии империи». То, как Бисмарк вводит эту фразу в свое повествование, не дает возможность заключить: его ли это мнение, или вывод императора, лишь переданный словами прусского посланника.

В ноябре 1861 г. встал вопрос о дальнейшей политической судьбе маркиза Велёпольского. Проведение политических преобразований, предусмотренных в программе маркиза, в настоящих условиях не представлялось возможным, но от дальнейших преобразований император пока еще не отказался. «При такой постановке задачи Велёпольскому предстояло, по крайней мере, на некоторое время посторониться, выждать более благоприятных условий для проведения его планов»[540]. 25 ноября последовало увольнение Велёпольского с должностей главного директора Правительственной комиссии духовных дел и народного просвещения и руководителя Правительственной комиссии юстиции[541]. При этом Велёпольскому был пожалован орден Белого орла.

В пространном донесении Бернсторфу[542] Бисмарк дал оценку политическим взглядам Велёпольского и написал о возможных перспективах его дальнейшей службы. По мнению прусского дипломата, «от всех прочих соотечественников его отличает холодная и правильная оценка событий», понимание того, что «революционное насилие не способствует возрождению Польши». Но самое главное, что, по мнению Бисмарка, отличало Велёпольского от других польских политических деятелей, это осознание того, что «полякам полезнее завоевать императора российского, чем рассердить и отпугнуть его». Прусский посланник считал Велёпольского панславистом, объясняя это стремлением маркиза «разорвать противоестественную связь польских провинций Пруссии и Австрии с этими государствами и объединить их вместе с прочими частями бывшей республики под русским скипетром». Свою позицию Бисмарк доказывал словами самого Велёпольского. Так, во время одной из встреч с прусским дипломатом польский политик подчеркивал, что «считает своих соотечественников неспособными управлять самими собой в полной независимости; и что он видит дальнейшее развитие Польши в длительной перспективе только под защитой и руководством русской короны». Он видел основную опору новых институтов Царства Польского в вооруженных силах: «Независимая от высших военных кругов светская администрация под руководством маркиза Велёпольского и защита от крестьян с помощью войск», – резюмировал Бисмарк.

Однако проведением политики кнута в долгосрочной перспективе восстановить порядок в крае было едва ли возможным. Необходима была конструктивная программа взаимного сотрудничества: «Штык – это поддержка, но нельзя долгое время сидеть на этом штыке», – делился с Бисмарком Горчаков. Он прекрасно понимал, что рано или поздно возникнет необходимость восстановления работы царской администрации, а «в распоряжении Петербурга нет такого числа чиновников, на которых можно положиться», тем более знающих польский, французский и немецкий языки. Для этого Петербургу вновь был нужен Велёпольский. «Без его службы можно обойтись, но с большим трудом», – заключал Горчаков.

В Петербурге поддались влиянию Велёпольского уже настолько, что теперь А. М. Горчаков мог говорить: «Не понимаю, почему нельзя установить в Польше такую же автономию, как в Остзейских провинциях и Финляндии, жители которых очень довольны, что принадлежат России в такой форме».

Донесения Бисмарка свидетельствуют о наступившем зимой 1861–1862 гг. политическом затишье в Царстве Польском. Это подтверждают и воспоминания Милютина: «Уличные беспорядки, сборища, манифестации – почти прекратились, так что в исходе февраля 1862 года варшавское начальство признало возможным допустить некоторые облегчения в строгих полицейских правилах»[543].

По мнению Бисмарка, к началу 1862 г. император так и не смог сформировать определенную точку зрения в польском вопросе, что подтверждают мемуары Милютина. Александру II было невыносимо слышать о национальных требованиях поляков, его огорчала та неблагодарность, с которой поляки относились к его уступкам. Эти факторы пробуждали в императоре чувства, свойственные военному офицеру, склонному к силовому и немедленному решению вопроса. С другой стороны «его мягкое сердце и природное благодушие склоняли его к мерам кротким, примирительным, внушали ему желание испробовать все средства к установлению доброго согласия между Россией и Польшей»[544]. Колебания императора, бессилие чередующихся администраций в Царстве создали благоприятную почву для принятия представленного Велёпольским плана урегулирования польских дел, который поддержали великий князь Константин Николаевич, князья В. А. Долгоруков, П. А. Валуев и А. М. Горчаков.

Польские события 1862 г. нашли слабое освещение в донесениях Бисмарка. Отчасти это объяснялось его мыслями о скором переводе из Петербурга и началом министерского кризиса в Пруссии, частично его все более частыми рассуждениями о перспективе решения германского вопроса. Да и наступившее в Царстве затишье позволило сделать небольшую передышку в обсуждении польских дел.

Очередное обострение польских событий произошло в апреле 1862 г., когда Бисмарк отправлялся из Петербурга в Берлин, где его в скором времени ожидало назначение пост посланника Пруссии при дворе французского императора.

На прощальной аудиенции у императора 8 апреля среди прочих тем был затронут и польский вопрос[545]. Александр II сообщил Бисмарку, что «его надежды на долгое согласие с любой из партий польской знати исчезли». Чувство безысходности, как считал Бисмарк, царило в душе императора, огорчение от того, что политические уступки не воспринимались польским народом, стремящимся к полному отделению. «Не подлежит сомнению, – продолжал император, – что все польские партии не видят никакой иной конечной цели, кроме как восстановление Польши в границах 1772 года».

Самодержец особенно отметил, что «никогда полностью не доверял верности высказываний некоторых советников, выражающих надежду, что <…> поляки будут жить так же едино с Россией как Норвегия со Швецией» и подчеркивал, что деятели польской эмиграции выступают за укрепление польского элемента в Царстве Польском и распространение его влияния в Западных губерниях. «Но не может быть и речи, – подводил итог Александр II, – что Россия допустит полонизацию изначально русских областей».

К оценке позиции императора Бисмарк подходил критически. Он обращал внимание Бернсторфа на сохранение у Александра II интереса к мирному урегулированию польского вопроса. Прусский посланник заметил, что в ходе беседы «император не смутился по поводу проведения желаемых преобразований, хотя и не льстил себя надеждой переманить этим польскую аристократию в ряды верных подданных». Он был убежден, что согласие польской знати на ведение конструктивного диалога с Петербургом было бы поддержано императором, и жесткий курс управления Польшей был бы вновь заменен либеральным.

Нерешительность Петербурга в польском вопросе, длившаяся уже более года, таила в себе угрозу для Пруссии. Жесткие меры царской администрации по подавлению беспорядков локализовали их территорией Царства Польского, что отводило угрозу от польских земель Прусского королевства. Такая политика, по мысли Бисмарка содействовала конструктивному развитию российско-прусских отношений в этом вопросе. Однако предрасположенность императора к преобразованиям в Царстве на фоне разделяемых представителями старорусской партии планов о восстановлении Польши – все это представляло угрозу государственным интересам Пруссии. К тому же, либеральные преобразования в Царстве находили живой отклик за Рейном и укрепляли российско-французские отношения, что было крайне нежелательно для Берлина.

Польский вопрос явился первой серьезной проверкой политики нового хозяина на Вильгельмштрассе. Им в октябре 1862 г. стал Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен, занявший пост министра-президента и одновременно министра иностранных дел Королевства Пруссия.

Отступившая для Бисмарка на второй план в связи разыгравшимся конституционным конфликтом в ПруссииХVIII польская проблема вновь заявила о себе в начале 1863 г. И теперь, также как и год назад, Бисмарка волновала позиция, которую выберет Петербург в решении конфликта: «Для германского будущего Пруссии позиция России была вопросом первостепенного значения»[546]. В своих воспоминаниях он отмечал, что в России «разлад на почве отношений к польскому вопросу распространился вплоть до высших военных кругов <…> происходившая в Петербурге борьба мнений была при моем отъезде оттуда в апреле 1862 г. весьма оживленной, и это продолжалось в течение первого года моей министерской деятельности»[547].

Бисмарк продолжал оставаться непримиримым противником польского суверенитета. Когда летом 1863 г. его упрекнули в том, что он не поддерживает справедливые требования поляков на обретение независимости, ответ не заставил себя ждать: «Видите ли, эти люди не имеют никакой иной цели, как всех нас: Вас, а также и меня – повесить, и это им вполне удастся, как только они смогут прийти к власти – это только вопрос времени. Поэтому долг всех, кто сейчас держит в своих руках бразды правления, повесить как можно больше из этих субъектов, чтобы тем самым по возможности отсрочить момент, когда, покачиваясь, будем висеть мы»[548]. На этой почве Бисмарк в скором времени даже стал восприниматься в палате депутатов «российским вассалом», проводившим пророссийскую политику. В действительности же, в политике государственных интересов Бисмарка повышенное внимание к России объяснялось ответом на следующий вопрос: «Какое направление преобладало в русском кабинете – дружественное Польше или антипольское, стремление к панславистскому, антигерманскому братанию между русскими и поляками или идея взаимной поддержки русской и прусской политики»[549].

Находясь в Петербурге, Бисмарк слышал лично от Александра II многократные заверения в тесной дружбе с Пруссией. Но колебания императора в выборе стратегии поведения в Польше, сильная придворная партия, выступавшая за проведение преобразований в Царстве Польском, могли резко изменить его настроения. Пока для Бисмарка все складывалось благоприятно. В конце декабря 1862 г. на встрече с прусским посланником в Петербурге Робертом фон дер Гольцем царь так прокомментировал перспективу отношений между Россией и Пруссией: «Я бы хотел, чтобы наши взаимоотношения стали настолько совершенными, как будто мы составили единое целое»[550]. Такие же мысли он высказывал во время аудиенции, данной 11 января 1863 г. новому прусскому посланнику в Петербурге графу Генриху фон РедернуХIХ. Император сказал, что «было бы крайне сложно найти слова, которые верно передали бы всю ту любовь и уважение, с которыми я навсегда буду относиться к королю и Вашему господину». Александр II особенно подчеркнул, что «самое сердечное согласие между Пруссией и Россией не только является ценным собственно для двух стран, но также имеет большое значение и по отношению к загранице»[551].

Для Бисмарка такие откровения российского самодержца были крайне важны как раз в контексте этих двух направлений. Прежде всего, внутриполитического. Хотя «Новая эра», начатая Вильгельмом I еще в далеком 1858 г., была «совершенно устранена»[552], следствием усложнявшегося правительственного кризиса, в котором Бисмарк отстаивал интересы королевской власти, стало то, что «никогда еще <…> политический горизонт Пруссии не был так мрачен, как в начале настоящего года»[553]. Довольно точно охарактеризовал положение Бисмарка в начале 1863 г. министр иностранных дел Саксонии барон Фридрих Фердинанд фон Бойст. В письме саксонскому министру-резиденту в Мюнхене Бойст писал о Бисмарке следующее: «Он довольствуется полнейшим доверием к себе со стороны короля и партии «Крестовой газеты», однако в собственной стране не находит ни малейшей поддержки, поэтому довольно сомнительно, что в таких обстоятельствах он получит одобрение сверху на осуществление решительных мер»[554]. Обеспокоенность Берлина внутренними проблемами[555] понимали и в Петербурге. Горчаков писал Убри: «Едва ли сейчас находится возможность для общения с Бисмарком, достаточно озабоченным внутренними проблемами Пруссии»[556].

Занятая решением внутриполитических вопросов Пруссия в настоящий момент была слишком слаба для отстаивания своих международных интересов. Пренебрегать такими ценными заверениями в искренней дружбе, поступавшими из Петербурга, было совершенно не в ее интересах, поэтому прусский король и «отвечал на такие дружеские заявления императора с искренностью и принимал их с большой радостью»[557].

В наибольшей степени предлагаемое императором «единое целое» было необходимо Бисмарку для урегулирования польского кризиса. После публикации 23 января 1863 г. прокламации Центрального национального комитетаХХ, в которой все польское население призывалось к борьбе за восстановление государственной независимостиХХI, в Польше началось восстание. «Революционная партия положила повторить Варфоломеевскую ночь с 10-го (22-го) на 11-е (23-е) января. В полночь во всех провинциях одновременно были произведены нападения на разные города и на отряды войска, расположенные в городах и селениях»[558]. Теперь Горчаков мог не сожалеть о том, что «я предпочитаю революцию с открытым лицом, застигнутой на месте преступления, глухим и двусмысленным действиям, которые парализовали действие правосудия»[559]. Главные противники были определены – и кризис вступил в свою острую фазу.

Милютин отмечал, что помимо территории Царства Польского движение распространилось также и на польские области Пруссии и Австрии, но «образ действий австрийских властей в отношении к польскому мятежу был крайне двусмысленный». Галицийские аристократы оказывали военную и финансовую помощь польским отрядам, и «Краков сделался главным сборным пунктом, куда стекались вожаки, эмигранты польские из всех стран Европы и авантюристы разных национальностей»[560]. В России было известно, что «вербования во всей Галиции до Лемберга производятся с необыкновенным бесстрашием»[561], хотя в самой Вене свои симпатии к повстанцам опровергалиХХII. В отличие же от действий австрийского правительства «прусское правительство делает по поводу польского мятежа важные военные распоряжения»[562].

За происходящими событиями в Царстве Польском внимательно следил Бисмарк. В это время прусский министр внутренних дел граф Фридрих зу Ойленбург обращал внимание Бисмарка на то «важное значение, которое в настоящих обстоятельствах приобретало королевское генеральное консульство в Варшаве»[563]. В инструкции новому генеральному консулу Пруссии в Варшаве барону Юлиусу Фридриху фон Рехенбергу он сообщал позицию официального Берлина в настоящих условиях и программу действий прусского представительства в Варшаве. Полагая, что в Петербурге сильны позиции профранцузской партии, Бисмарк отмечал, что прусская позиция «не созвучна современным тенденциям российской политики», и подчеркивал, что «Пруссия останется постоянным естественным противником автономного национального развития Королевства Польского»[564].

Рехенбергу рекомендовалось тесно сотрудничать с царской администрацией и сообщать в Берлин все, что связано с развитием беспорядков. Особое внимание Бисмарк просил обращать на проведение преобразований в Царстве, настроения крестьянства и польского духовенства, военные передвижения и полицейские акции на территории Царства.

Бисмарк также уполномочил Рехенберга иметь постоянную переписку с прусским посланником в Петербурге графом Редерном и королевскими оберпрезидентами в Позене, Бреслау и Кёнигсберге. Это было важно не только новому прусскому министру-президенту, который стремился собрать подробную информацию о событиях в Польше. Это было важно и для самого Петербурга, учитывая то, что мятежники нарушили работу телеграфа, вследствие чего связь между российской столицей и столицей Царства Польского в январе была прервана, и Горчакову приходилось отправлять великому князю Константину Николаевичу письма фельдъегерской почтой[565]. Опасался Петербург и за сохранение железнодорожного сообщения с Берлином[566].