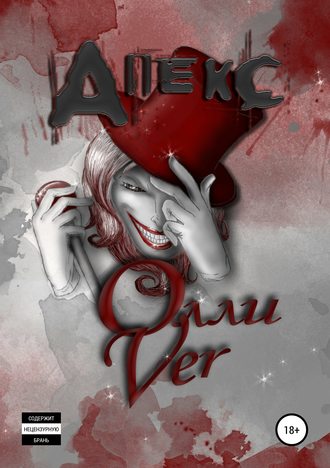

Олли Ver

Апекс

Наверху слепит свет бесконечного дня, льющийся из исполинских окон и дверей. Здесь никогда не бывает темно. Это одна из самых главных причин, почему они не обособились здесь – вечный день кого угодно сведет с ума. Он беззвучно пересекает холл первого этажа. Что же дальше, Куцый?

Вдруг звуки – очень тихие, короткие, высокие, сильно приглушенные расстоянием. Они быстрой дробью пролетели в кромешной тишине и растаяли, даже не оставив эхо. Куцый застыл, замер. Тишина мертвого торгового центра – ватой в ушах, и от этого удары сердца становятся оглушительными – оно разгоняется, потому что Куцый совершенно точно понимает, откуда идет звук. Он стоит и ждет. Ждет, что это окажется шуткой воспаленного разума – он очень надеется на галлюцинацию, он будет рад даже бреду или началу шизофрении, ведь это будет самым милосердным избавлением от всех проблем. Очень не хочется знать, КТО может стучать в двери снаружи.

Тук, тук, тук.

Куцый закрывает глаза и выдыхает. Словно та несмешная шутка – команда космонавтов готовилась к выходу в открытый космос, когда снаружи постучали. Последние люди в окружности десяти километров либо умерли, либо мигрировали (очень хочется верить, благополучно). Тогда кто может стучать? Да так деликатно, словно вот-вот извинится за беспокойство. Либо красные эволюционировали до «Сердечно извиняюсь, но, как ни прискорбно, я намерен вспороть Вам брюхо и сожрать ваши кишки, уважаемый», либо…

Тук, тук, тук.

Куцый выходит из-за угла, и широкий, длинный коридор открывает ему вид на прозрачный фасад. Под гулкое биение сердца он воображает Тройку, держащую в руках свои собственные кишки, он воображает Медного без головы, он рисует Отморозка в трупных пятнах, с разодранным до самого позвоночника животом, который хищно улыбается по ту сторону бронированного стекла.

Тук, тук, тук…

Куцый замирает. Куцый вглядывается…

Куцый срывается с места и бежит к двери.

Густым, липким сиропом тянется время, пока он растаскивает баррикаду перед дверью, а она терпеливо смотрит на него. Безумно медленно работают его руки, и он впервые боится, что её, наконец, увидят Красные. И он не успеет.

Стол скрипит по кафелю, замок двери металлически щелкает, отсчитывая обороты. Дверь распахивается:

– Заходите быстрее, – говорит Куцый, неизвестно зачем. Все равно ведь глухая.

Но глухая или нет, старуха кивает и протискивается в узкий проход двери. Куцый закрывает дверь и поворачивается – старуха протягивает ему что тонкое, меленькое, прямоугольное. Это фотография.

– Я почти не слышу, – говорит старуха. Её голос, тихий, низкий, спокойный, чем-то неуловимым выдает хорошее образование и начитанность. А также говорит о том, что слух она потеряла, будучи уже в возрасте. – Но я смогу сориентироваться по губам, если вы не будете торопиться.

– Хорошо, – говорит Куцый. – Что вам нужно? Вы хотите остаться здесь?

– О, нет, нет! – старуха верит седой головой, а потом цепкие глаза снова устремляются к губам парня, чтобы не пропустить ни единого слова. – Та девушка, что преследовала меня на стоянке, которая превратилась в Красную тварь…

– Откуда вы…

Но старуха подняла указательный палец в жесте «подожди» и продолжила:

– Когда почти не слышишь, учишься зорко смотреть – я видела вас обоих в зеркалах заднего вида и отражениях стекол, когда проходила мимо автомобилей.

– Я видел вас – вы даже не испугались.

– Я не боюсь Красных.

– Она – не Красный!

– Но и не человек.

Куцый немо раскрыл рот, но старуха вновь заговорила вперед:

– Где она?

– Я её запер, – еле слышно ответил он. Вот сейчас что старуха ополчится на него, наорет, осудит, вскроет нагноившееся чувство вины… Но она согласно машет головой, а затем протягивает фотографию того самого Сельтцера. Она говорит:

– Я могу все исправить.

***

Мир дрожит, мир бьется в конвульсиях. Открываю глаза и вижу свое отражение – картинка двоится, дергается, расплывается. Щурюсь, пытаюсь сфокусироваться – мое, отраженное в стекле, тело распласталось на спине – его дергает, его сотрясает, затылком – в пол, спина выгибается, ноги и руки сводит судорогой, пальцы цепляются за воздух, ногти скребут по полу. В огромном стеклянном кубе одиноко корчится мое тело. Но там, в зазеркалье стеклянной стены, нас двое – Ряженый вцепился в мой живот огромными лошадиными зубами и резко дергает головой из сторону в сторону, выкручивая, выворачивая шею, словно большая белая акула. Он навис надо мной и, стоя на четвереньках, рвет мое нутро – огромная голова мечется вправо, влево, вправо, влево, и красное кровавое облако расцветает над моим животом. Я смотрю, как в зеркале стекла серое лицо отрывается от моего тела, поднимается и смотрит на меня – меня настоящую:

– Ты засиделась, – говорит он.

Вся нижняя часть лица Ряженного вымазана кровью – она блестит в тусклом свете, переливается согласно линиям скул, губ, подбородка, она капает с носа, течет по губам, подбородку и шее тонкими струйками, заливается за ворот и спускается по одежде, растворяясь в гранатовом бархате. Моя кровь блестит, она стекает обратно в разодранную дыру моего живота. Я смотрю на свое раскуроченное тело и радуюсь тому, что меня перестало трясти. Мне не больно – просто очень пусто. Дыра внутри меня лишает меня моего я – я пуста и легко починяюсь его словам.

– Как мне выбраться?

Он вытирает рот рукавом и задумчиво опускает глаза в месиво моих кишок – его взгляд рассеяно блуждает по остаткам моих внутренностей, словно по шведскому столу в поисках подходящей закуски:

– Я так понял, ты нужна ему?

Он запихивает тонкие пальцы внутрь меня, и я, настоящая, смотрю, как там, в совершенно не сказочном зазеркалье, тонкий палец подцепляет кусок чего-то бурого и резко дергает – часть меня безвольно повисает на его пальце, чтобы тут же отправиться в огромный рот. Я смотрю, как он пережевывает то, что еще секунду назад было мной, и мне не противно – я пытаюсь подобрать подходящее слово тому, что делал со мной Куцый.

– Это… было похоже на секс. Наверное… – я смотрю, как медленно двигаются его челюсти. – Я так думаю.

Ряженый облизывает пальцы и снова поднимает на меня мутные, слепые глаза:

– Нет. Ты поняла неправильно.

– Тогда что же это было?

Ряженый вытаскивает невероятно длинный язык и облизывает губы. Красная, блестящая лента прячется во рту, он задумчиво копается им в собственных зубах, отыскивая кусочки застрявшего ужина.

– Но секс ты тоже можешь попробовать.

По ту сторону зазеркалья я смотрю на себя настоящую и думаю, как же прекрасно быть. В смысле – существовать. Как нормальный человек, как самостоятельный кусочек чего-то огромного, необъятного, но все же… обособленного границами самого себя. Мое тело, мои мысли, мои чувства – яркие, острые, прекрасные. Я смотрю на себя настоящую и безумно хочу жить. Я смотрю на себя настоящую, дышащую по ту сторону стекла, и чувствую себя мертвой. Я знаю, почему у меня, настоящей, нет воспоминаний, нет багажа прошлого, нет возможности сравнивать то, что есть сейчас, с тем, что было раньше – потому что у меня этого «раньше» никогда не было, и там, в реальности, где нет Апекса, она – это я. Тот, кто никогда не существовал. И там, где не было ничего, рождается смерть. Та я, что настоящая, отрывает рот и говорит:

– Уже пробовала. Секс никому не нужен.

Ряженый смотрит, Ряженый едва заметно пожимает плечами:

– Все меняется. Очень быстро. Помнишь?

– Помню.

Смотрю на свое отражение, смотрю на меня в жутком акварельном зазеркалье, и вижу, как гаснет жизнь в глазах ненастоящей меня. Я смотрю, как безвольно падают руки бескровными белыми нитками, смотрю, как в предсмертной агонии вздрагивают мои ноги, содрогается, мечется, мучается тело, и как в последний раз поднимается грудная клетка. А потом жизнь покидает тонкое тело – безжизненно смотрят в верхний угол мертвые глаза, бледное, гипсовое тело обливается ярко-алыми полосами утекающей жизни и становится пустым.

Я спрашиваю:

– Почему они убили меня?

Теперь Ряженый рядом со мной – по эту сторону реальности. Он сидит, привалившись спиной к стене, и его длинные ноги касаются моих ступней. Мы вместе смотрим на остывающий труп ненастоящей меня. Он говорит:

– Одна из трусости, а другой больше хотел меня, чем тебя.

– А почему нельзя было жить нам обоим?

– Это невозможно, – он лениво вытирает уголки губ, и его взгляд скользит по трупу в зазеркалье. – Не в той реальности. Мы и в этой-то сосуществуем лишь потому, что эта старая маразматичка – вселенная – помешана на равновесии. Не будь она такой склочницей, все давным-давно закончилось бы в мою пользу.

– Может, просто люди не такие уж идиоты?

– Да нет же! Вы – идиоты, да еще какие. Дело не в вас, а в том, что ей нужно соблюсти формальности – дать вам шанс все исправить, – серое лицо поворачивается ко мне, настоящей, и улыбается, нежно, почти ласково. – Ну да ладно, я могу подождать. Все равно, совсем скоро мир наводнят Красные и будут куда более примерными детьми, чем люди. Придет время, когда настанет наша очередь быть благодарными – мы будем умнее, признательнее, осторожнее. Мы будем достойны своего Творца.

– А мы недостойны?

Он смеется, и огромные лошадиные зубы грозятся разорвать рот:

– Да вы же на хрен спустили в канализацию все человечество! Ну, не все вы, но один из вас.

Отражения не стало – стекло стало черным, матовым, непрозрачным. Во мне звенит пустота, во мне ничего не осталось. Он сожрал меня, вычистил. Я – пустое, и он легко наполняет меня своей истиной.

– И что же нужно сделать, чтобы завершить начатое? – спрашиваю я.

– Нужно убить всех оставшихся, и не дать умереть последнему.

– Тому, кто убил меня?

– Да, да… ему нельзя умирать.

Куцый открывает дверь и идет по коридору четвертого этажа. Темнота сменяется полумраком от тусклых ламп стеклянного куба. Куцый пересекает длинный, широкий коридор и замирает в нескольких метрах.

Она лежит на спине, тонкие губы шевелятся – они говорят с кем-то, они слабо, из последних сил возражают и спорят. Они говорят с пустотой, и, наверное, пустота отвечает им, потому что большие глаза наполняются слезами. По-человечески. Словно там еще есть кому плакать. Он смотрит на тонкое, крохотное тело на полу стеклянной тюрьмы и ненавидит себя. Челюсти сводит до боли, кулаки сжаты, и тонкие полумесяцы ногтей врезаются в кожу. Он виноват – не досмотрел, не уберег, потерял бдительность. Каких-то жалких пять минут! Но и этого оказалось вполне достаточно. Вина сводит скулы, топит его нутро в мерзкой липкой ненависти к себе, льется в легкие, заставляя часто дышать, копошиться в грязном мате, словно свинья в дерьме – она отравляет его.

Та, что когда-то была Воблой, замирает – пустое лицо вспыхивает слабым огоньком сознания, рот закрывается, глаза поднимаются, отыскивают Куцего и смотрят – не в лицо, а на грудь – туда, где грохочет сердце. А затем нечеловеческая улыбка выгибает грязный, измазанный запекшейся кровью, рот.

Он будет ненавидеть себя всю оставшуюся жизнь, и даже после смерти он будет носить в себе тонкие ниточки вины – яркой, красной, сладкой. Во всех следующих жизнях, в каждой из них он будет помнить эту улыбку и знать, что это его вина. Это его вина, как бы ни торопился хронограф времени. Это его вина, в какой бы эпохе он ни родился заново. Meum est vitium – снова и снова, и не для того, чтобы помнить горечь вины, а для того, чтобы помнить её глаза.

Куцый подходит к стеклянному кубу в тот момент, когда темно-синий RAV пересекает ворота стоянки огромного больничного корпуса, въезжая на территорию, закрытую от Красных. Куцый открывает тяжелый замок, в то время как старуха медленно толкает тележку, продираясь сквозь стоянку заброшенных автомобилей. Люди умирают, тонкая материя времени раз за разом обрывается, связывается в кольцо, чтобы вернуться к началу снова и снова, а Куцый отодвигает тяжелую металлическую щеколду и тянет дверь на себя.

Глава 8

Наверное, сейчас в ней говорит человек, потому что глаза её обретают осмысленность, становятся большими, блестящими, прозрачными стеклянными шарами:

– Ты что делаешь?

Дверь открывается, Куцый шагает внутрь:

– А на что это похоже?

Тишину прорезают гулкие шаги – Куцый медленно пересекает стеклянный куб. Она жмется к дальнему углу и жутко вертит головой, её голос быстрой дробью, бешеным спазмом глотки сумасшедшего:

– Уходи, – шепчет она. Её ноги скребут по полу, пытаясь вогнать тощее тело как можно глубже в угол. – Уходи!

Он проходит к дальней стене тюрьмы, чувствуя тошнотворный запах блевотины, сладковатый смрад разложившегося мяса и крови.

Шаг, другой и он замирает в полуметре от неё, садится на корточки – его глаза задумчиво рассматривают узор кровавых разводов вокруг рта, ввалившиеся щеки, огромные, стеклянные глаза, похожие на бусины. И все же, где-то там, за этим убийственным макияжем прячется Вобла – тонкая, быстрая, теплая, податливая и гибкая. Рассказывать, как он соскучился, уже некому, поэтому он просто протягивает руку и проводит ладонью по впалой щеке. Прохладная.

– Давай отмоем тебя от этого дерьма.

Прозрачная паутина воды, вниз – огибая выпуклости, скользя во впадины, по изгибам двух тел к центру притяжения Земли. Тонкая струйка воды по её груди спускается вниз, повисая на розовом соске – капля сверкает в полумраке, искрит тем немногим светом, что прячется во тьме. Он проводит пальцем по розовой коже, капля соскальзывает по его пальцу, Вобла вздыхает, закрывает глаза. Он жадно смотрит, как распускается тонкое тело в его руках. Вода вбирает в себя память о мерзком и вот, прозрачная, чистая, хрустальная, она спускается по её лицу, окрашиваясь розовым, красным, гранатовым, бордовым. Вода смывает с её лица маску безысходности, и, глядя, как её лицо очищается от крови, он думает, что у них, возможно, еще есть время. Вторая рука поднимается, проводит по тонким губам, стирая мерзость, позволяя воде смешаться с кровью, а затем спускается, обвивает её шею и тянет к себе. Он целует её, она отвечает. Губы, язык, дыхание – сейчас она – человек даже больше, чем была до всей этой истории с Ряженым. Сейчас, когда её руки перестали дрожать, тонкие пальцы становятся жадными – они, робкие и неуверенные, забывают неловкость, позволяя воде смыть её вместе с запекшейся кровью, они скользят по его плечам, и он чувствует себя человеком – настоящим, таким, каким он был до Апекса. Когда её руки спускаются по его груди, животу, пытаясь вобрать в себя его тепло, он вспоминает вожделение – огнем внизу живота, горячей, пульсирующей эрекцией. Дыхание сбивается. Боже мой, как давно он не чувствовал этого – желания иметь любимое тело! Сейчас он знает – это благодаря тому, что Апекс вместе со всей одеждой валяется на полу. Потому что когда у тебя всего одно мгновение, одна попытка, и ничего нельзя переиграть, вернуть, пройти по новой, жизнь становится тем, что она есть на самом деле – цепью НЕПОВТОРИМЫХ моментов. К черту Апекс! Он прижимает её к стене душевой. Она вздрагивает. Он отрывается от её губ, целует тонкую шею, утопая в ней, чувствуя, как женское тело напрягается под его желанием, и еле сдерживает себя от того, чтобы укусить её – вцепиться в неё зубами. Он вжимает её в угол, прижимается бедрами – её живот втягивается, пугаясь – его, такое горячее, вожделение и её, такая холодная, кожа живота. Его ладони – по её бедрам вверх, по ягодицам – они впиваются в желанное тело, вжимают его в себя, и там, где горячее соединяется с холодным, и разница температур кричит о том, что ему нужно быть не снаружи – ему до дрожи хочется быть внутри. Её руки острыми ногтями – в его плечи, быстрое дыхание горячей волной – по его шее – она напугана. Он это исправит. Ладонь – по ягодице вниз, от задней стороны бедра по внешней, скользит к внутренней – она зажимается и что-то шепчет сквозь шелест быстрого дыхания. А для него слова потеряли всякий смысл, и во всем проклятом мире осталось только самое важное – полный контроль над её хрупким телом. Пальцы по гладкой коже вверх, до тихого стона и еле слышных протестов, в нежную, раскаленную женскую суть. Господи, до чего же хорошо… Её стон, его выдох. Танец воды на её плечах, линии тонких рук на его спине – спаянные, сплетенные, самые одинокие на всем белом свете, спрятанные в своем одиночестве, как в коконе, скрытые от бед и горя в самом сладком обмане за всю историю человечества – иллюзии вечности любви. И нет вселенной бесконечнее, чем сладостные секунды до «воедино», и вселенная эта тем больше, чем сильнее желание – быть в ней, вобрать его в себя. Взять, отдать. Забрать, подарить. Взять больше, чем сможешь выдержать, отдать больше, чем у тебя есть – вот вся суть близости. Настоящей близости. Самый пронзительный, самый искренний эгоизм – вобрать в себя другого человека, стать единым целым, и короткое мгновение, такое быстрое, что вселенная никогда не заметит его, прожить в едином теле. Сладкая, нелогичная математика, где один плюс один равно один. Её тело позволяет ему все, и он принимает тонкое, хрупкое на свои плечи, раскрывает спрятанное желанное своим телом… Стон. Выдох. Если это не рай, тогда что же это? Движение. Скольжение. Боль. Я люблю тебя. Шепот. Объятие. Кровь. Только не оставляй меня. Скорость. Боль. Стон. Останься во мне. Дрожь. Касание. Крик. Спрячь меня. Держи крепче. Не отдавай. Не отдавай! Движение. Ритм. Боль. Любовь. Движение. Касание. Любовь. Движение. Шепот. Любовь. Движение. Любовь. Движение. Любовь. Движение…

…стоп!

Так рождается самое неповторимое мгновение…

Звенящая тишина на фоне атомного гриба, поднимающегося к небесам.

Абсолют невесомости там, где секунду назад было давление в двенадцать атмосфер.

Полный стоп там, где только что было движение.

Я оборачиваюсь и смотрю на то, что осталось от него, и мне не становится больно – все, что было во мне от человека, я отдала ему. Больше, чем он мог взять. Вытираю рот рукой, смотрю на тыльную сторону ладони, окрашенную красным, снова поднимаю голову и спокойно рассматриваю его тело на полу душевой – глаза открыты и мертво сверлят темноту, его руки безвольно раскинулись в стороны, его живот раскурочен. То, что осталось от его внутренностей свисает рваными краями огромной дыры, в которую превратилось его тело, и кровь… много крови. Очень много.

Мне нравится.

Я осталась одна. По коридору душевой – в раздевалку для персонала. Как тихо. Мое нагое тело теперь– единственное вместилище жизни на несколько километров вокруг. Жизни, но не души. Очень скоро не останется и этого, потому что я – новый виток эволюции. Мягко, неслышно мои голые ступни – по кафельному полу – пересекаю длинную широкую комнату и выхожу в узкий служебный коридор. Если ты единственное живое существо на многие метры пустой земли, может ли это сделать тебя особенным? Полагаю, когда не с кем сравнивать, особенным быть нельзя. Ты просто единственная вариация. Мои голые ноги, руки, тело в темноте длинного коридора – двери: передо мной открывается первый этаж. Он льет на меня серый свет и музыку первозданной тишины. Наверное, именно так звучал мир до сотворения человека. Не только на подземной парковке, но и здесь тоже когда-то жили люди. Раньше люди жили везде – торговый центр был забит ими. Наверное, неплохие, я просто не помню. Я иду мимо вещей, которыми они захламляли свои жизни, едва касаюсь кончиками пальцев мертвых предметов, прощаясь и навсегда забывая тех, кому они были нужны – стол, стулья, посуда, одежда, раскладушки и одеяла, аудиоплееры. Мое голое тело плывет, танцует в сером мареве, оно светится, тонко звенит предвкушением. Я пересекаю пустой бокс, где раньше жили двуногие крысы, и чувствую себя совершенной, просто потому что я – не одна из них. Передо мной открывается широкий коридор холла первого этажа, освещенный вечным днем по ту сторону ударопрочных стекол, и он ведет меня к баррикадам. Я улыбаюсь – странно закрываться от Красных снаружи, когда они внутри. Босые ступни – неслышно по кафельному полу – я легкая, я новая. Я подхожу к баррикаде…

Сквозь пустые дворы, мимо заброшенных домов и заставленных машинами дорог – к неприметной пятиэтажке. В подъезд, вверх по узкой лестнице до четвертого этажа, первая дверь слева, ручку – вниз. Дверь – бесшумно наружу, словно ничего не весит. Узкий коридор светлой квартиры расходится перекрестком – прямо, в кабинет… О, не пугайтесь! Они здесь уже давно.

… к баррикаде из канистр и тяжелого стола. Один взмах – и они разлетаются от моей руки, словно декорации из пенопласта. Я – сила. Я – новая волна. Предвкушение нежно прокатывается по нервным окончаниям, сладостно стонет внутри меня – я улыбаюсь. Выламываю замок, открываю дверь и выхожу…

Один смотрит на другого. Застывшая черно-белая картинка, если бы не быстрые, живые глаза – Ряженый всматривается в распростертое на полу тело и скалится лошадиными зубами. Тонкое и гибкое, серое и красное, слепое всевидящее, оно, в буквальном смысле, рябит от напряжения. Тело на полу ничего не испытывает. Лицом в пол, руки – в стороны, ноги – безвольными плетями – оно застыло в шаге от смерти. Наверное, совсем не так представлял себе свое бессмертие Марк Яковлевич.

… и выхожу на площадь перед торговым центром, оглядываю пустыню и замираю. Закрываю глаза, вслушиваюсь – мое тело звенит, рябит, истончается. Предвкушение – электрическими иглами в кончиках пальцев, эволюция – ледяной шугой по тонким артериям – внутри меня искрятся и переливаются «сейчас», «вот-вот», «с минуты на минуту». А в следующую секунду резко поднимается девятибалльная волна – обрушивается, ломает и бьет меня. Сгибаюсь пополам, жуткий хрип из моих легких – трудно дышать, рот беззвучно распахивается, но воздуха нет во мне, нет – вокруг, не стало вообще. Тело дрожит, тело корчится, пальцы впиваются в шею – я рву кожу, я пытаюсь добраться до горла. Я хочу дышать! Мое тело кричит, мое тело стонет и плачет – я умираю. Вся моя суть рассыпается песком пикселей, ворохом бессвязных воспоминаний, пеплом выгоревших эмоций. С хрустальным звоном взрываются мембраны клеток, атомы моего тела дрожат, рвутся устоявшиеся связи молекул. Я горю. Стискиваю зубы, сжимаю кулаки и, забирая последний кислород, раскрываю рот и рву легкие безумным криком…

… Ряженый поворачивается к двери – улыбка разрезает ярко-красный рот, огромные зубы клацают, когда он говорит:

– О, выбралась! – он снова возвращается к человеку, лежащему на полу лицом вниз. – А она, пожалуй, покруче Апекса будет. Я бы даже сказал – она – лучшее из того, что ты когда-либо сотворил.

Слепые глаза разглядывают косматые пряди волос, раскинутые руки и ноги.

– Знаешь, – Ряженый ухмыляется, – она у тебя такая умница, – он поднимается на ноги, не отрывая взгляд от тела. – Ну, не скучай. Никуда не уходи, – тихо смеется Ряженый, а затем…

… появляется на площади перед торговым центром. Он смотрит, как я корчусь, хриплю, раздираю кожу на шее, и улыбается во все зубы. Серое лицо освещает триумф, когда он говорит:

– Смотри на меня, ибо смертью я рисую новый узор бытия.

Я не слышу его – я хриплю, корчусь в предсмертной агонии. Он шагает ко мне, он тянет ко мне свои руки:

– Ты – мое чудо…

Ряженый склоняется над моим телом, тянет безжизненные, ледяные ладони – они ложатся на мои плечи. Судорожный, рваный, мой вдох – оглушительным свистом – в серое небо. Я раскрываю рот, воздух – пронзительным свистом – в легкие. Я дышу. Голова кругом, руки трясутся. Я дышу! Я обезумела – вдох, выдох – все, на что я способна. Свист легких, распахнутые губы – вдох, выдох, вдох, выдох. Нутро жжет кислород, воздух – раскаленным металлом в мое горло, по трахее, в жадные альвеолы – тело впитывает, тело наполняется. Разгибаюсь и дышу – мое тело трясется, мои глаза судорожно шарят по серому лицу, а он смотрит на меня, ярко-красные блестящие губы растягиваются, и я сомневаюсь, что это улыбка, потому что чувствую его руки – они больно впиваются в мои плечи, они сжимают, вонзаются. Я смотрю в слепые, мутные глаза, но его руки красноречивее – они расслабляются, отпускают, большие пальцы нежно поглаживают ключицы. Он говорит:

– Давай переоденем тебя.

Ледяные пальцы серых рук становятся иглами – они протыкают мою кожу. Она взрывается ярко-красной кровью и льется по его рукам. Вдох застревает в моем горле, глаза распахиваются – я смотрю, как моя кровь заливает его, как она красной волной струится по рукам, заливается в рукава бордового фрака, пропитывает ткань и становится живой – поднимается вверх по плечам, подбирается к лацканам и забирается за ворот. Ряженный с наслаждением вертит головой, позволяя кровавой волне захлестнуть его шею, забраться за ворот. Он с хрустом ломает мои ключицы – я кричу, раздирая легкие. Его пальцы продавливают дробленую кость, рвут кожу и мышцы, забираются внутрь, разрывая мое тело, и он шагает в меня.

Выгибаюсь, ломаюсь, запрокидываю голову – я кричу, вбирая в себя тварь. Хруст костей – Ряженый ломает мою плоть, и я чувствую смерть в каждом позвонке. Кто-нибудь, помогите мне! Он внутри меня и ползет по венам, он сжигает оболочки нервных окончаний, он вплетается в меня, и мое тело горит. Горячо! Горячо!!! Рассыпаюсь на атомы под напором эволюции, выгибаю пальцы, пытаюсь собрать себя. Я кричу. Я плачу. Моя сущность – расплавленным воском сквозь собственные пальцы – я пытаюсь удержать её. Ряженый ломает мою суть – он заполняет меня, раздувается во мне, заменяет меня собой, пробираясь по позвоночнику прямо к основанию черепа и там – по мягким, розовым извилинам головного мозга…

Замираю – сквозь ватную тишину тонкий перезвон льющихся секунд. Вслушиваюсь в свое тело, поворачиваю голову, выгибаю шею – тишина. И в этой тишине – тонкий, хрустальный перезвон – это не секунды, это – эволюция.

Мой смех – тонкий, прозрачный, хрустальный перезвон. Мое тело разгибает спину, расправляет руки-крылья с тонкими, длинными пальцами, выпрямляет ноги, крепко упираясь в земную твердь, тонкая шея вертит головой, прислушиваясь к новому ритму – мое тело распускается, становясь длинным, гибким, словно расплавленное стекло. Я – эволюция. Сквозь поры просачивается серое – кожа раскрывает цвет по тонам, раскладывает на составляющие, являя мне новую версию серого, теперь это – я. Мой рот превращается в тонкую, густо накрашенную, ярко-красную полосу – она разрывается огромными лошадиными зубами. Ибо я – смерть. Веки распахиваются, и там – густое, мутное, тёмное заливает глаза, отбирает свет, погружая в темноту целый мир. Все, что осталось от людей, погибнет от моей руки. И это будет красиво. Я смеюсь. По голому телу струятся темно-бардовые нити, обвивая, облизывая языками мое тело, облачая меня в гранатово-красное платье. Ибо я – вина. Все это чушь – эпидемия, мор, голод, войны и водородные бомбы. Смерть придет к человечеству в ярко-красном, с ног до головы одетая в meum est vitium, и будет прекрасна. Слепые глазные яблоки, заполненные чем-то мутным, видят лучше, чем я когда-либо видела раньше: они видят прошлое, где человечество прожигало свой дом насквозь, наивно полагая, что старушка-Земля – всепрощающая дура; настоящее, где почти не осталось людей кроме небольшой крысиной стаи на другом конце города и самого совершенного симбиоза человека и красного; будущее, где буду только я. Я и мои Красные. Слепые глаза видят то, что не случилось, и то, что могло бы произойти, они точно знают, сколько минуло времени с тех пор, как Апекс подмял под себя человечество, и то, как я не родилась в прошлой жизни.

Смотрите на меня, ибо смертью я рисую новый узор бытия.

Я приду к вам и позволю смотреть на меня, пока я делаю свою грязную, но такую необходимую работу – очищаю Землю от заселивших её паразитов. Я подарю вам смерть, как любовь. Я отправлю вас в небытие и больше никогда не вспомню о вас. О, бесполезные мои, я стану вашей музой! И с покорностью вы будете смотреть, как я вырезаю вас по одному. Это будет самое прекрасное полотно! Вашей кровью – багряные закаты, вашей плотью – горы и равнины, вашими болтливыми языками – бесконечные реки самолюбия, озёра эгоизма и моря жестокости. И там, в бездонной высоте алого неба, я расправлю над вами свои крылья, обниму вас, как родных, словно люблю вас больше своей жизни и завершу ваше бессмысленное существование одним взмахом ласковой руки. Я склоню над вами свою голову, слушая последние песни, мольбы, молитвы, и концы моих волос окрасятся красным, утопая в водах вашей агонии. О, мои скептики, циники и деятели науки! Если бы вы просто приняли на веру всю красоту окружающего вас мира, с благодарностью ценили саму идею вашего существования, если бы не ставили под сомнение каждый Божий дар, возможно, до сих пор были бы живы. Да, вашу численность периодически прореживала бы чума, извержения вулканов, цунами и засуха, но это все же лучше, чем быть уничтоженными под ноль Апексом.

Я делаю шаг вперед. О, мои сомневающиеся и неверующие! Наслаждайтесь последними часами, ибо я иду к вам. Похожая на вас снаружи, совершенно иная внутри.

Я делаю второй шаг. О, мои любящие и любимые! Обнимайте друг друга как можно крепче, ибо шаги мои тихи, взгляд кроток, улыбка нежна – вы не усомнитесь ни на секунду, открывая мне двери.

Я делаю третий шаг. О, последние выжившие! Впитывайте последние часы, минуты, секунды…

Ибо смертью я рисую новый узор бытия

Я перехожу на быстрый шаг, и мое алое платье превращается в пыльные джинсы и рваный свитер, мои ноги облачаются в поношенные берцы, а лицо становится блеклой маской усталости и обреченности – красные губы впитывают краску, становясь блекло-розовыми, серость проникает вглубь лица, уступая место светло-бежевой коже и еле уловимому румянцу, волосы сплетаются в засаленную косу. Там, где требуется по сценарию, выступают крохотные царапинки, шрамы и ссадины, под глазами залегают синяки, руки покрываются отметинами зубов красных.

О, мои доверчивые и наивные! Как же меня тянет блестящее красное за вашими сердцами. Ваше самое бесполезное изобретение за всю историю человечества – ваше чувство вины.

И когда Красный в обличии человека пересекает площадь перед торговым центром, утопая в море припаркованных автомобилей, в квартире на четвертом этаже неприметной пятиэтажки, бесшумно открывается входная дверь. Ряженый – всевидящий, но единственный, кого она не видит… Тонкие ноги в разношенных ботинках медленно переступают по линолеуму. Тихо, неслышно. Но не потому, что она крадется – она знает, Ряженого здесь не будет. Просто ей не хочется снова видеть ЕГО. Особенно в том виде, в каком она предполагает его найти. Как его бывшая лаборантка, она догадывалась, что могло произойти, чтобы получился именно такой, весьма специфический конец света, потому как в некоторых расчетах подобное предсказывалось с невероятной правдоподобностью и точностью, вплоть до таких мелких деталей, как отсутствие пыли и семидневная цикличность. Она знала это с самого начала, но как его бывшая любовница, не стала ничего делать. Её тихие шаги по коридору и прямо – она застывает в проходе плохо освещенной комнаты и смотрит на тело, лежащее на полу лицом вниз. Сказать по правде, ей нравилось то, что произошло с окружающим миром. Мало людей, и с каждым днем становилось все меньше. Как она и хотела. Честно говоря, она просто ждала, когда придет её очередь. Забавно, но у людей все это время под носом ходили самые настоящие часы. Она была точкой отсчета. Именно по тонкой кривой линии её жизни можно было посчитать, сколько царствовал Апекс.