Николай Карамзин

История государства Российского. От начала XVI до начала XVII в.

Н. С. Самокиш. Василий Иоаннович на охоте

В государственных бумагах сего времени находим, что знатные люди, недовольные Василием, обвиняли его в излишней надежности на самого себя, в неуважении советов, в упрямстве, нетерпении противоречий, несмотря на то что он решил все дела именем боярским. «Иоанн, – говорили они, – не употреблял сего выражения в бумагах, но охотно слушал противоречия и любил смелых; а Василий не чтит старых людей и делает все дела, запершись сам-третей, у постели». Жаловались также на любовь его к новым обычаям, привезенным в Москву с Софииными греками, которые, по их словам, замешали Русскую землю. Но все такие, можно сказать, легкие обвинения, если и справедливые, доказывая, что Василий не был чужд обыкновенных слабостей человеческих, опровергают ли сказание летописцев о природном его добродушии? Снискав общую любовь народа, он, по словам историка Иовия, не имел воинской стражи во дворце: ибо граждане служили ему верными телохранителями.

Великий князь, как говорили тогда, судил и рядил землю всякое утро до самого обеда, после коего уже не занимался делами; любил сельскую тишину; живал летом в Острове, Воробьеве или в Москве на Воронцове поле до самой осени; часто ездил по другим городам и на псовую охоту, в Можайск и Волок-Ламский; но и там не забывал государства: трудился с думными боярами и дьяками; иногда принимал послов иноземных. Барон Герберштейн описывает так охоту великокняжескую: «Мы увидели государя в поле; оставили лошадей своих и приблизились к нему. Он сидел на гордом коне, в богатом терлике, в высокой, осыпанной драгоценными каменьями шапке, с златыми перьями, которые развевались ветром; на бедре висели кинжал и два ножа; за спиною, ниже пояса, кистень. Подле него ехали с правой стороны царь казанский Алей, вооруженный луком и стрелами, а с левой два ктозя молодые, из коих один держал секиру, другой булаву, или шестопер; вокруг более трехсот всадников». Перед вечером сходили с коней; расставляли шатры на лугу. Государь, переменив одежду, садился в своем шатре на кресла, призывал бояр и весело беседовал с ними о подробностях счастливой или неудачной ловли того дня. Служители подавали закуски, вино и мед. Самые древние князья наши, Всеволод I, Мономах и другие, любили звериную ловлю; но Василий едва ли не первый завел псовую охоту: ибо россияне в старину считали псов животными нечистыми и гнушались ими.

Двор его был великолепен. Василий умножил число сановников оного, прибавив к ним оружничего, ловчих, крайнего и рынд. Крайний был тоже, что ныне обер-шенк, а рындами именовались оруженосцы, молодые знатные люди, избираемые по красоте, нежной приятности лица, стройному стану: одетые в белое атласное платье и вооруженные маленькими серебряными топориками, они ходили перед великим князем, когда он являлся народу; стояли у трона и казались иноземцам подобием ангелов небесных; а в воинских походах хранили доспех государев. Смиренный в церкви, где, удаляя от себя многочисленных царедворцев, он стоял всегда один у стены, близ дверей, опираясь на свой посох, Василий любил пышность во всех иных торжественных собраниях, особенно в приеме иноземных послов. Чтобы они видели множество и богатство народа, славу и могущество великого князя, для того в день их представления запирались все лавки, останавливались все работы и дела: граждане в лучшем своем платье спешили к Кремлю и густыми толпами окружали стены его. Из окрестных городов призывали дворян и детей боярских. Войско стояло в ружье. Чиновники за чиновниками, одни других знатнее, выходили навстречу к послам. В приемной палате, наполненной людьми, царствовало глубокое молчание. Государь сидел на троне; близ него на стене висел образ; перед ним с правой стороны лежал колпак, с левой посох. Бояре сидели на скамьях в одежде, усеянной жемчугом, в высоких горлатных шапках. Обеды великокняжеские продолжались иногда до самой ночи. В большой комнате накрывались столы в несколько рядов. Подле государя занимали место братья его или митрополит; далее вельможи и чиновники, между коими угощались иногда и простые воины, отличные заслугами. В середине, на высоком столе, сияло множество золотых сосудов, чаш, кубков и пр. Первым блюдом были всегда жареные лебеди. Разносили кубки с мальвазиею и с другими греческими винами. Государь в знак милости сам к некоторым посылал кушанье: тогда они вставали и кланялись ему; другие также вставали, из учтивости к ним: за что надлежало их благодарить особенными поклонами. Для сокращения времени гости могли свободно разговаривать друг с другом. Беседы веселые, благочинные без принуждения, нравились Василию. С иноземцами говаривал он за обедом весьма ласково; называл их монархов великими; желал, чтобы они, утружденные дальним путем, насладились в Москве отдохновением и собрали новые силы для пути обратного; предлагал им вопросы и пр. «Когда мы, – пишет Франциск да Колло, посол Максимилианов, – ночью возвращались домой из Кремля, все улицы были освещены так ярко, что ночь казалась днем». Сверх даров послам ежедневно отпускалось в изобилии все для них нужное; считалось за обиду, если они что-нибудь покупали. Приставы смотрели им в глаза, ответствуя за малейшее неудовольствие сих почетных гостей.

Турские шубы и горлатные шапки. Русская одежда с XIV по XVIII вв. «Историческое описание одежды и вооружения российских войск» под ред. А. В. Висковатова, 1841–1862 гг.

Василий так же, как и родитель его, назывался только великим князем для России, употребляя следующий титул в сношениях с державами иноземными: «Великий государь Василий, Божиею милостию царь и государь всея Руси и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; государь и великий князь Новгорода Низовской земли, и Черниговский, и Рязанский, и Волоцкий, и Ржевский, и Бельский, и Ростовский, и Ярославский, и Белозерский, и Удорский, и Обдорский, и Кондинский, и иных». Иоанн на предложение императора дать ему королевское достоинство ответствовал, как мы видели, гордо; а Василий на такое же предложение папы Леона X не ответствовал ни слова вопреки басням иностранных писателей, которые думали, что наши великие князья издревле домогались королевского титула.

Портрет Василия Ивановича. Рисунок из «Записок о Московии» С. Герберштейна, 1556 г.

Следуя во всем Иоанну, Василий старался привлекать иноземцев полезных в Россию. Кроме людей, искусных в деле воинском, он первый из великих князей имел немецких лекарей при дворе. Мы упоминали о Люеве и Феофиле: сей последний был любчанин, взятый в плен воеводою Сабуровым в Литве. Магистр прусский ходатайствовал о свободе его; но великий князь сказал, что сей немец лечит одного из наших вельмож и должен прежде возвратить ему здоровье, а после требовать отпуска в свою землю. Волею или неволею Феофил остался в Москве, где находился и третий знаменитый лекарь, родом грек, именем Марко, коего жена и дети жили в Царьграде. Султан писал к великому князю: «Отпусти Марка к его семейству; он заехал в Россию единственно для торговли»; но государь отвечал: «Марко издавна служит мне добровольно и лечит моего новгородского наместника; пришли к нему жену и детей». Иноземцам с умом и с дарованием легче было тогда въехать в Россию, нежели выехать из нее.

Василий издал многие законы для внутреннего благоустройства государственного, которые вместе с Уложением отца его вошли в Судебник царя Иоанна Василиевича. Например, сей великий князь уставил, чтобы владельцы тверские, оболенские, белозерские и рязанские не продавали отчин своих жителям других областей; чтобы наследники людей, отказавших имение монастырям, не выкупали оного, если в завещании не дано им право на сей выкуп, и пр. Жалованная Смоленская грамота велит наместникам отдавать всякое поличное истцам, искоренять ябедников и немедленно освобождать судимого, представляющего надежных порук; дозволяет мещанам без явки рубить лес около города; запрещает боярам кабалить вольных людей и держать корчмы; определяет пошлину судную, мировую, брачную, стадную, убойную и показывает нам тогдашнюю многосложную, запутанную, мелочную систему казенных доходов, изобретенную в века невежества. Важное и любопытное судное постановление сделано было Василием в Новгороде: узнав, что наместники и тиуны кривят душою в решении тяжб, он велел избрать там 48 целовальников или присяжных, с тем, чтобы сии люди, достойные общего уважения, по очереди судили все дела с тиунами. Для чего не распространил он столь мудрого и благодетельного учреждения на все государство? Может быть, другие россияне еще не имели довольно гражданского ума и навыка: они молчали, а новгородцы, воспоминая старину, жаловались и требовали. Самодержавие не мешало государю дать лучшим гражданам участие в судном праве. Летописцы хвалят еще Василия за утверждение тишины и безопасности в Новгороде: он учредил там пожарную и ночную стражу; велел, как и в Москве, замыкать ввечеру улицы рогатками и совершенно прекратил воровство. Лишенные способа жить кражею и злодействами, негодники ушли или обратились к трудолюбию, выучились ремеслам и сделались людьми полезными.

При сем великом князе построены четыре важные крепости с каменными стенами: в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и Зарайске; первую строил Петр Фрязин: она еще цела. Каширу и Чернигов укрепили только валом и деревянными башнями. В Москве фрязин Алевиз обложил кремлевские рвы кирпичом и выкопал несколько прудов в предместьях. В Новгороде, опустошенном пожарами, чиновники великокняжеские размерили улицы, площади, ряды на образец московских. Из храмов, созданных Василием, доныне существуют в Москве кремлевская церковь Св. Николая Гостунского (на том месте, где была деревянная) и Девичий монастырь, основанный в знак благодарности ко Всевышнему за взятие Смоленска. Государь из собственной казны своей отложил на то 3000 рублей (около шестидесяти тысяч нынешних) кроме дворцовых сел и деревень, данных сему монастырю. Главным строителем церковным был тогда фрязин Алевиз Новый. Довершив храм Михаила Архангела, Василий (в 1507 году) перенес туда гробы своих предков и сам назначил себе могилу подле родителя. Собор Успенский был (в 1515 году) украшен живописью, чудною и столь искусною, говорят летописцы, что великий князь, святители и бояре, вступив в церковь, сказали: «Мы видим небеса!» Между иконописцами славился россиянин Федор Едикеев, который расписывал церковь Благовещения, соединенную с новым великолепным дворцом, куда Василий перешел в мае 1508 года.

Ф. Я. Алексеев. Панорама Ивановской площади. Церковь Николы Голунского справа на переднем плане. Графика к. XVIII – нач. XIX в.

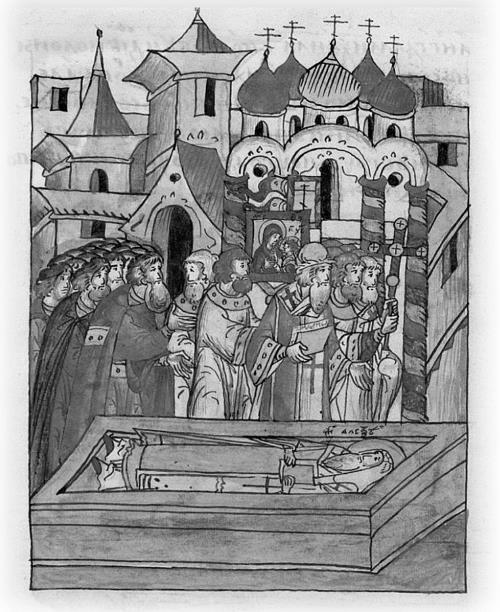

Церковная история Василиева государствования кроме мнимой ереси Максима Грека в исправлении священных книг представляет немного достопамятных случаев. Уже давно мощи Алексия митрополита, по сказанию летописцев, исцеляли недужных: но в 1519 году были священным обрядом утверждены во славе чудотворения. Митрополит Варлаам донес государю, что многие слепцы, с усердием лобызая руку Алексия, прозрели. Собралось все духовенство и несметное число людей при колокольном звоне. Объявили чудеса и доказательства оных. Пели молебен над святым гробом: великий князь, обливаясь слезами умиления, первый поклонился оному и восхвалил милость Неба, которая во дни его царствования открыла второй источник благодати и спасения для Москвы. Светло праздновали сей день, и св. Алексий в народном мнении стал наряду с древним московским угодником Божиим, митрополитом Петром.

Немалым соблазном для духовенства и мирян была тогдашняя ссора архиепископа новгородского Серапиона со св. Иосифом Волоцким за то, что сей последний с монастырем своим отложился от его ведомства к митрополии. Великий князь в гневе лишил Серапиона епархии, и новгородцы, 17 лет не имев святителя, с радостью встретили наконец знаменитого Макария, бывшего архимандрита лужковского, согласно с древним обычаем поставленного к ним в архиепископы. Летописец их славит сие время как счастливейшее для его отчизны, где молитвами ревностного пастыря вселилась тишина, сопутствуемая здравием людей, обилием и веселием. Макарий первый учредил общежительство в монастырях новгородских и тем умножил везде число иноков, доставив им способ жить беспечно: ибо прежде каждый из них имел свое хозяйство, соединенное с заботами. Строгий в наблюдении благочиния, он вывел игуменов из всех женских монастырей и дал инокиням настоятельниц; отличался также усердием к лепоте церковной: сделал в Софии, на место обветшалых, новые богатые царские двери и великолепный амвон; расписал стены, обновил иконы, между которыми древнейшие были греческие: Спасителя и апостолов Петра и Павла, устроенные (как сказано в летописи) из золота и серебра.

Великий князь Василий Иоанович с митрополитом всея Руси Варлаамом приходят в обитель святого архангела Михаила ко гробу святителя Алексия. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.

В первые годы Макариева архиепископства лапландские поморяне, обитавшие близ устья реки Нивы и Кандалажской губы, прислали старейшин к великому князю, моля его дать им учителей христианских; а государь велел Макарию отправить туда софийского иерея с диаконом, которые просветили жителей истиною Евангельскою. Через несколько лет еще отдаленнейшие дикари, лапландцы кольские, изъявили Макарию желание креститься и с великим усердием приняли священников. Так россияне от самых древних времен до новейших насаждали веру Спасителеву, не употребляя ни малейшего принуждения. Но сии люди полудикие, уже веруя во Христа, еще держались старых обычаев: в пятине Вотской, в Ижере, около Ивангорода, Ямы, Копорья, Ладоги, Невы до Каянии и Лапландии, на пространстве тысячи верст или более, народ еще обожал солнце, луну, звезды, озера, источники, реки, леса, камни, горы; имел жрецов, именуемых арбуями, и, ходя в церкви христианские, не изменял и кумирам. Макарий с дозволения государева послал туда умного монаха Илию с наставительною грамотою к жителям, которые, уверяя его в их ревности к христианству, говорили, что они не смеют коснуться своих идолов, хранимых ужасными духами. Илия зажег мнимые леса священные, бросил в воду кумиры, удивил народ и проповедью слова Божия довершил торжество христианства. Летописец сказывает, что пятилетние младенцы помогали сему добродетельному иноку сокрушать мольбища идолопоклонников. Заметим, что не только чудь, но и самые россияне в XVI веке еще усердно следовали некоторым языческим обыкновениям. Жители Псковской области 24 июня праздновали день Купала: собирали травы в пустынях и в дубравах с какими-то суеверными обрядами, а ночью веселились, били в бубны, играли на сопелях, на гудках; молодые жены, девицы плясали, обнимались с юношами, забывая стыд и целомудрие: о чем ревностный игумен Елеазаровской обители старец Памфил с укоризною писал к наместнику и сановникам Пскова в 1505 году.

В 27 лет Василиева государствования Россия испытала немалые физические бедствия: от 1507 до 1509 года свирепствовала язва с железою в Новгороде, и в одну осень схоронены там 15 000 человек; зимою в 1512 году во многих областях люди умирали кашлем; в 1521 и 1532 годах было во Пскове ужасное поветрие, от коего все государственные чиновники разбежались и которое миновало, по известию летописцев, от употребления святой воды, присланной архиепископом Макарием, великим князем и митрополитом. Тогда же и в Новгороде умерло более 1000 жителей от прыщей. Были чрезвычайные засухи: пишут, что летом в 1525 году около четырех недель солнце и луна не показывались на небе от густой мглы; что в 1533 году от 29 июня до сентября не упало ни одной дождевой капли на землю; что болота и ключи иссохли, леса горели: солнце тусклое, багровое скрывалось за два часа до захождения; люди в день не распознавали друг друга в лицо и задыхались от дымного смрада; путешественники, плаватели не видали пути; птицы не могли парить в воздухе. Напротив того, летом в 1518 году недель пять шли непрестанно сильные дожди: реки выступили из берегов; поля залились водою; прервалось сообщение между городами и селами. Великий князь торжественными молебствиями старался умилостивить Небо: двор и народ постились. Общий неурожай в 1512 году произвел неслыханную дороговизну: бедные умирали с голоду. В сентябре 1515 года Москва имела недостаток в хлебе: нельзя было купить ни четверти ржи. В 1525 году все съестное продавалось там в десять раз дороже обыкновенного. Летописцы жалуются на частые пожары (обвиняя в том учреждения пороховых заводов): в Москве, Пскове, особенно в Новгороде, где (в 1508 году) самые каменные палаты распадались от силы огня и сгорели 5314 человек. Явление трех комет (от 1531 до 1533 года) во всей России приводило народ в ужас.

Описав деяния и случаи сего времени, напомним читателю, что оно, будучи достопамятно для России благоразумием ее правления, славно в летописях Европы, во-первых, редким собранием венценосцев, знаменитых делами и характером, во-вторых, важным церковным преобразованием. Немногие века хвалятся такими государями современными, каковы были Максимилиан, Карл V, Людовик XII, Франциск I, Селим, Солиман, Генрик VIII, Густав Ваза: можем прибавить к ним и папу Леона X, и врага нашего, Сигизмунда. Все они, за исключением английского и французских королей, находились в сношениях с Василием, их достойным современником; все имели ум и дарования отличные. Но была ли счастлива Европа? Видим, как обыкновенно, необузданность властолюбия, зависть, козни, битвы и бедствия: ибо не один ум, но и страсти действуют на театре мира. Ужасаемая могуществом Оттоманской империи, волнуемая борением Франции с силами Испании и Австрии, Европа в то же время была потрясена церковным мятежом, который скоро сделался государственным. Уже духовная власть или папская, очерненная многими злоупотреблениями, давно слабела в западных державах, но упорствовала в своих гордых требованиях и не хотела обратиться к истинному духу христианства вопреки успехам просвещения.

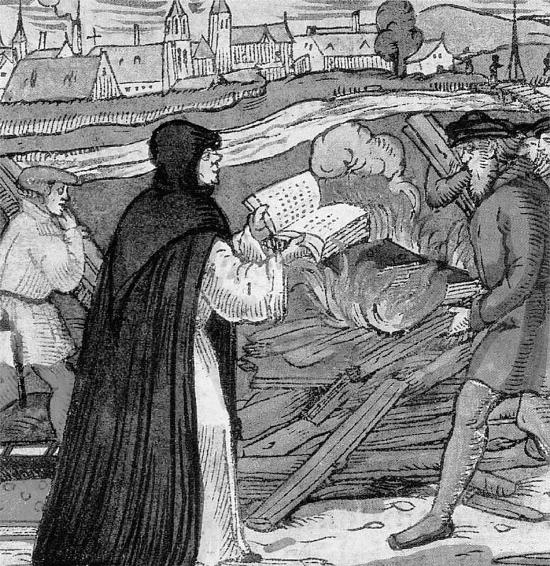

Мартин Лютер сжигает папскую буллу. Гравюра на дереве, 1557 г.

Явился бедный инок Мартин Лютер, который, свергнув с себя монашескую одежду и держа в руке Евангелие, смел назвать папу антихристом: уличал его в обманах, в корыстолюбии, в искажении святыни и, несмотря на церковные клятвы, Соборы и гнев Карла V, основал новую веру, хотя также на Евангельском учении, но с отвержением многих важных, значительных обрядов, введенных в самом начале христианства и, без сомнения, полезных: ибо люди имеют не только разум, но и воображение, не менее первого действующее на сердце. Обнажив богослужение, лишив оное торжественности и как бы закрыв для мысли Небо, куда взор и дух молящихся устремляются от велелепия алтарей, от таинственного священнодействия литургии, сей решительный преобразователь удовольствовался одною нравственною проповедию; оказал еще более ненависти к Риму, нежели усердия к Сиону; ссылаясь единственно на Христа и апостолов, не подражал им в кротости; подвергая догматы церкви суду ума, говорил языком страстей и, лишив папу духовной власти во многих землях Германии, в трех северных королевствах, в бывших владениях Немецкого ордена и в Ливонии, сам представлял лицо начальника церковного, обязанный своим торжеством не фанатизму народному, а земным расчетам правителей: удерживая имя христиан и святыню Евангелия, новым исповеданием они свергали с себя иго зависимости от гордого, взыскательного, корыстолюбивого Рима; присоединяли дани и пошлины церковные к своим доходам и могли в делах совести уже не бояться духовного запрещения. Многие толкователи всемирных происшествий говорят о лютеранской вере как о великом благодеянии для человечества: она неоспоримо способствовала успехам просвещения и лучшей нравственности, соединенной с оными; но первым ее следствием были кровопролития и новые секты христианские, отчасти вредные для самых правительств и спокойствия гражданского. Генрик VIII, написав книгу против Лютера, сам последовал его примеру: оставил римское исповедание и сделался главою англиканского, связав оное крепким узлом с пользою королевской власти и дав себе волю удовлетворять своему гнусному любострастию переменою жен. Одним словом, если враги латинской церкви справедливо винили ее в неверности к истинному христианству, то и ревностные католики по совести могли винить их в лицемерии, в обманах и в беззаконии.

Сия важная перемена церковная не укрылась от внимания наших современных богословов: о ней рассуждали в Москве, и Грек Максим написал Слово о Лютеровой ереси, где, не хваля мирского властолюбия пап, строго осуждает новости в Законе, внушаемые страстями человеческими.