Николай Карамзин

История государства Российского. От начала XVI до начала XVII в.

В сие время не стало Менгли-Гирея: Россия могла бы справедливо оплакивать его кончину, если бы он был для Василия то же, что для Иоанна. Сей достопамятный в истории хан пережил самого себя, быв в последние годы только тенью царя, и великий князь мог ждать более успеха в делах с его наследником, старшим сыном Магмет-Гиреем. К несчастию, новый хан не походил на отца ни умом, ни добрыми качествами: вопреки Алкорану любил пить до черезмерности, раболепствовал женам, не знал добродетелей государственных, знал одну прелесть корысти, был истинным атаманом разбойников. Сначала он изъявил желание приобрести дружбу России и с честью отпустил великокняжеского посла Тучкова; но вскоре, взяв дары от Сигизмунда, прислал в Москву вельможу своего Дувана с наглыми и смешными требованиями: писал, что взятие Смоленска нарушает договор Василиев с Менгли-Гиреем, который будто бы пожаловал Смоленское княжение Сигизмунду; что Василий должен возвратить оное, также и Брянск, Стародуб, Новгород-Северский, Путивль вместе с другими городами, будто бы данными ханом, отцом его, Иоанну в знак милости. Магмет-Гирей требовал еще освобождения всех крымских пленников, дани с Одоева, многих вещей драгоценных, денег; а в случае отказа грозил местию. Великий князь не мог образумить бессмысленного варвара; но мог надеяться на доброхотство некоторых вельмож крымских, в особенности на второго Менгли-Гиреева сына, Ахмата Хромого, объявленного калгою Орды, или первым чиновником по хане: для того вооружился терпением, честил посла и в удовольствие Магмет-Гирею освободил Летифа, ибо сей бывший царь казанский опять сидел тогда под стражею за неприятельские действия крымцев. Ему снова позволено было ездить во дворец и на охоту; но великий князь не согласился отпустить его к матери, которая желала отправиться с ним в Мекку. [1515–1516 гг.] Боярин Мамонов повез ответные грамоты и дары хану, весьма умеренные. Он должен был сказать Магмет-Гирею, что нелепые его требования суть плод Сигизмундова коварства; что государь не только намерен вечно владеть Смоленским княжением, но хочет отнять у короля и все иные древние города наши; что Менгли-Гирей утвердил свое могущество дружбою России, а не Литвы, и что мы готовы возобновить союз, ежели хан с искреннею любовию обратится к великому князю и престанет нам злодействовать: ибо в то самое время, когда его посол выезжал из Москвы, крымцы нападали на Мещеру и толпились в окрестностях Азова, угрожая пределам рязанским. Главным поручением Мамонова было преклонить к нам вельмож ханских.

Два обстоятельства помогли сначала его успеху: Магмет-Гирей тщетно ждал новых даров от Сигизмунда и сведал, что султан имеет особенное уважение к великому князю. Хотя Мамонов несколько раз был оскорбляем наглостью царедворцев; хотя Магмет-Гирей жаловался на скупость Василиеву: однако ж изъявил желание отстать от короля и вызвался даже в залог союза прислать одного из сыновей на житье в Россию, ежели великий князь пошлет сильную рать водою на Астрахань. Уже написали и грамоту договорную, которую надлежало утвердить присягою в день Менгли-Гиреева поминовения; но Сигизмунд успел вовремя доставить 30 000 червонцев хану: грамоту забыли, посла московского не слушали, и сын Магмет-Гиреев, царевич Богатырь, устремился на Россию с голодными толпами: ибо от черезвычайных жаров сего лета поля и луга иссохли в Тавриде. Опустошив села мещерские и рязанские, Богатырь ушел; а хан в ответ на жалобы великого князя просил его извинить молодость царевича, который будто бы самовольно тревожил российские владения. Еще мирные сношения не прерывались: место умершего в Тавриде Мамонова заступил боярский сын Шадрин, умный, деятельный. Весьма усердно помогал ему брат ханский, калга Ахмат, ненавистник Литвы и друг России, где он на всякий случай готовил себе верное убежище. «Мы живем в худые времена, – говорил Ахмат послу московскому. – Отец наш повелевал всеми, детьми и князьями. Теперь брат мой царь, сын его царь и князья цари». Истину сего доказывал калга собственными поступками: господствуя в Очакове, нападал на литовские пределы вопреки дружбе Сигизмундовой с Магмет-Гиреем и писал Василию: «Не думая ни о чем ином, возьми для меня Киев: я помогу тебе завоевать Вильну, Троки и всю Литву». Другие князья, также доброхотствуя нам, враждовали королю: уверяли, что и хан изменит ему, если великий князь будет только щедрее; а Магмет-Гирею сказывали, что Россия намерена помогать его злодеям, ногаям и астраханцам, если он не предпочтет ее союза литовскому. Сии вельможи и бесстыдное корыстолюбие самого хана произвели наконец то, что он, взяв одною рукою Сигизмундово золото, занес другую с мечом на его землю, не для услуги нам, но единственно для добычи, послав 40 000 всадников разорять южные королевские владения. Сей варвар не боялся мести за свое вероломство, понимая, что Россия и Литва все простят ему в надежде вредить через него друг другу. Между тем открылось новое обстоятельство, которое убеждало его искать Василиевой приязни.

Царь казанский Магмет-Аминь занемог жестокою болезнию: от головы до ног, по словам летописца, он кипел гноем и червями; призывал целителей, волхвов и не имел облегчения; заражал воздух смрадом гниющего своего тела и думал, что сия казнь послана ему Небом за вероломное убиение столь многих россиян и за неблагодарность к великому князю Иоанну. «Русский Бог карает меня, – говорил он ближним. – Иоанн был мне отцом, а я, слушаясь коварной жены, отплатил злом благодетелю. Теперь гибну: к чему мне сребро и злато, престол и венец, одр многоценный и жены красные? Оставлю их другим». Чтобы умереть спокойнее, Магмет-Аминь желал удостоверить Василия в своей искренности: прислал ему 300 коней, украшенных золотыми седлами и червлеными коврами, царский доспех, щит и шатер, подарок владетеля персидского, столь богатый и хитро вытканный, что немецкие купцы рассматривали его в Москве с удивлением. Послы казанские молили великого князя объявить Летифа их владетелем в случае Магмет-Аминевой смерти, обязываясь вечно зависеть от государя московского и принимать царей единственно от его руки. Написали грамоту: окольничий Тучков ездил с нею в Казань, где царь, вельможи и народ утвердили сей договор клятвами. Василий в доказательство своего благоволения к Магмет-Аминю пожаловал Летифу город Каширу.

Хан крымский принимал живейшее участие в судьбе Казани, опасаясь, чтобы тамошние князья после Магмет-Аминя не взяли к себе на престол кого-нибудь из астраханских, ненавистных ему царевичей. Для сего он послал знатного человека в Москву, дружески писал к великому князю, хвалился разорением Литвы, обещал немедленно дать свободу московским пленникам и заключить союз с нами, если государь возведет Летифа на Казанское царство, отнимет городок Мещерский, бывшее Нордоулатово поместье, у своего служивого царевича астраханского Шиг-Алея, уступит оное кому-нибудь из сыновей Магмет-Гиреевых и решится воевать Астрахань. Долго Василий отвергал сие последнее условие: наконец и на то согласился. [1517 г.] Казалось, что все препятствия исчезли. В Москву ждали новых послов ханских с договорною грамотою: они не ехали, и великий князь узнал, что Сигизмунд, подобно ему неутомимый в искании Магмет-Гиреевой дружбы, умел опять задобрить хана богатыми дарами. 20 000 крымцев с огнем и мечом нечаянно явились в России и дошли до самой Тулы, где встретили их московские воеводы, князья Одоевский и Воротынский. Хищников наказали: спасаясь бегством, они тонули в реках и в болотах; гибли от руки наших воинов и земледельцев, которые засели в лесах и не давали им ни пути, ни пощады, так что весьма немногие возвратились домой, нагие и босые. Через несколько месяцев князь Шемякин выгнал крымцев из области Путивльской и побил их за Сулою.

Не имев успеха в сношениях с ханом, Василий приобрел в сие время двух знаменитых искренних друзей в Европе. Еще в 1513 году посол короля датского Иоанна находился в Москве или по делам шведским, или для того чтобы склонить нас к соединению греческой церкви с римскою, как сам король писал к императору Максимилиану и Людовику XII. Сын Иоаннов, Христиан II, памятный в истории ужасною свирепостью и прозванием Нерона Северного, в 1517 году утвердил приязнь с Россией торжественным договором воевать общими силами – где и когда будет возможно – Швецию и Польшу, хотя наместники великокняжеские в 1510 году заключили с первою шестидесятилетнее перемирие. Посол наш, дворянин Микулин, был в Копенгагене: Христианов, Давид Герольт, в Москве. Великий князь позволил датским купцам иметь церковь в Новгороде и свободно торговать в России. Усильно домогаясь властвовать над всею древнею Скандинавией, Христиан не мог содействовать нам против Сигизмунда; а Василий, занятый Литовскою войною, оставался единственно доброжелателем Христиана в его борении со шведским правителем Стуром. Однако ж тесная связь между сими двумя государями устрашала их врагов: Сигизмунд должен был опасаться Дании, а Швеция – России.

Вторым союзником нашим был великий магистр Немецкого ордена Альбрехт Бранденбургский. Пламенный дух сего воинственного братства, освященного верою и добродетелию, памятного великодушием и славою первых его основателей, угас в странах Севера: богатство не заменяет доблести, и рыцари-владетели, некогда сильные презрением жизни, в избытке ее приятностей увидели свою слабость. Покорители язычников были покорены собратьями-христианами. Казимир и наследники его уже взяли многие орденские города, именуя великого магистра своим присяжником. Рыцарство тосковало в унижении: хотело возвратить свою древнюю славу, независимость и владения; молило папу, Германию, императора о защите и наконец обратилось к России, весьма естественно: ибо мы одни ревностно желали ослабить Сигизмунда. Хотя Немецкий орден, вступаясь за Ливонию, часто оглашал нас в Европе злодеями, неверными, еретиками; но сии укоризны были преданы забвению, и крестоносные витязи иерусалимские дружественно простерли руку к великому князю. Альбрехт прислал в Москву орденского чиновника Дидриха Шонберга, принятого со всеми знаками уважения. В такое время, когда двор говел и обыкновенно не занимался делами, на первой неделе Великого поста, Шонберг имел переговоры с боярами, в субботу обедал у государя, в воскресенье вместе с ним слушал литургию в храме Успения. Заключили наступательный союз против короля. Магистр требовал ежемесячно 60 000 золотых рейнских на содержание 10 000 пехотных и 2000 конных воинов: государь обещал, если немцы возьмут Данциг, Торн, Мариенвердер, Эльбинг и пойдут на Краков; однако ж не хотел включить в договор, чтобы России не мириться с Сигизмундом до отнятия у него всех прусских и наших древних городов, сказав Шонбергу: «От вас надобно требовать обязательства, ибо вы еще не воюете; а мы уже давно в поле и делаем, что можем». Условились хранить договор в тайне, чтобы король не успел изготовиться к обороне. Шонберг, получив в дар бархатную шубу, 40 соболей и 2000 белок, отправился в Кёнигсберг с дворянином Загряжским. Разменялись клятвенными грамотами. Магистру хотелось, чтобы великий князь немедленно доставил 625 пудов серебра в Кёнигсберг, где наши собственные чиновники могли бы обратить оное в деньги и выдавать их в случае надобности немецким ратникам. Для сего новый посол орденский Мельхиор Робенштейн был в Москве. Василий ответствовал, что серебро готово, но что немцы должны прежде начать войну. Магистр ливонский, старец Плеттенберг, не участвовал в сем союзе: закоренелая ненависть к россиянам склоняла его, даже вопреки пользам Немецкого ордена, доброжелательствовать королю. В течение войны Литовской он с досадою извещал прусского магистра о наших выгодах, с удовольствием о неудачах, хотя и не мог надеяться на благодарность короля, быв принужден отказаться от его дружбы в угодность великому князю: положение весьма опасное для слабой державы!

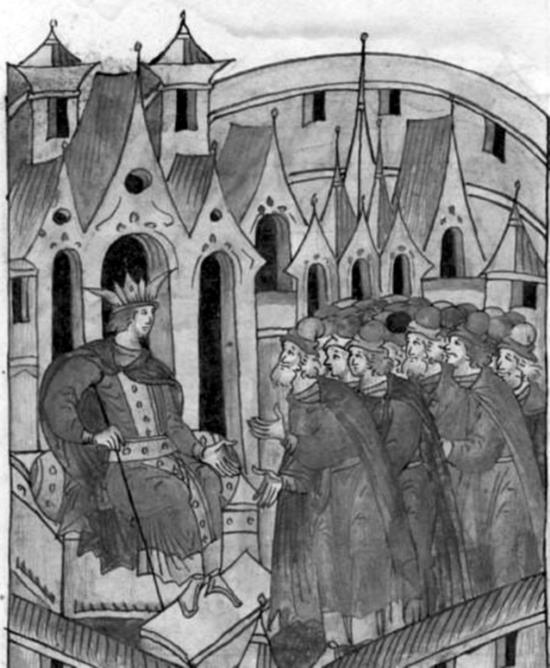

Альбрехт Бранденбург-Ансбахский обменивается дипломатами с Василием III. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.

Отпуская Загряжского в Кёнигсберг, государь велел ему разведать там о делах императора Максимилиана с королем французским, с Венецией; узнать, будет ли от него посольство в Москву и в каких сношениях он находится с Сигизмундом? Уже Василий не имел надежды на помощь императора в сей войне, слышав о свидании его с королями венгерским и польским в Вене, о брачных союзах их семейства; напротив того желал, чтобы Максимилиан объявил себя посредником между Литвою и Россией. Обе державы хотели отдохновения; но первая еще более. Великий князь молчал, а Сигизмунд просил императора доставить мир Литве. Для сего посол венского двора барон Герберштейн, муж ученый и разумный, прибыл в Москву. Представленный государю, он с жаром, искусством и красноречием описал бедствие междоусобия в Европе христианской и торжество злочестивых султанов, которые, пользуясь ее несогласием, берут земли и царства. «На что, – сказано в сей достопамятной речи посольской, – на что монархи державствуют? Ко благу веры и для спокойствия подданных. Так всегда мыслил император и воевал не ради суетной славы, не ради приобретений чуждого, но для наказания сварливых, презирая опасность личную, сам впереди, и с меньшим числом побеждая, ибо Господь за добродетель. Уже Максимилиан благоденствует в тишине. Папа и вся Италия с ним в союзе. Королевства испанские, Неаполь, Сицилия и все другие, числом двадцать шесть, и все православные признают в его внуке Карле своего наследственного, законного монарха. Король Португалии ему родственник, король Англии издавна друг сердечный, датский и венгерский – сыновья и братья, ибо женаты на внучках Максимилиановых; а польский имеет к государю моему неограниченную доверенность. Не буду говорить пред тобою о твоем величестве: ведаешь истинную, взаимную любовь, которая вас соединяет. Оставались только король французский и Венеция вне общего европейского братства: ибо всегда хотели особенных выгод своих, не занимаясь благом христианства; но и те уже изъявили миролюбие: уже, как слышу, и договор подписан. Теперь да обозрит человек вселенную от востока до запада, от юга до севера: кто из венценосцев православных не связан с императором или родством, или дружбою? Все – и все в мире, кроме Литвы и России. Максимилиан послал меня к тебе в надежде, что ты, государь знаменитый, в честь и в славу Божию успокоишь христианство и собственную землю: ибо миром цветут державы, войною изнуряются; победа изменяет – и кто в ней уверен? – Доселе вещал император: прибавлю и мое слово. Будучи в Вильне, я говорил с послом турецким: он сказывал, что султан завоевал Дамаск, Иерусалим и все царство Египетское. В истине сего уверял меня также один благородный путешественник, который сам был в тех местах. Государь! Мы и прежде опасались султанского могущества: не должны ли ныне еще более опасаться?» – Ученый посол говорил о Филиппе и Александре Македонских: славил миролюбие отца, осуждал сына, ненасытного в кровопролитии, и пр.

Василий III. Рисунок из «Записок о Московии» С. Герберштейна, 1556 г.

Василий имел бы право укорять императора нарушением договора с Россией; но зная, что такие упреки бесполезны и что политика легко все извиняет, он за доброе намерение изъявил ему благодарность и свою готовность к миру. Обязываясь быть посредником совершенно беспристрастным и даже объявить войну Литве, если король не согласится на предложения умеренные, честные, справедливые, Максимилиан хотел, чтобы наши уполномоченные съехались для того с литовскими в Дании или на границе, или в Риге: великий князь сказал, что переговоры должны быть в Москве, как всегда бывало, а не иначе, и дал опасную грамоту для королевских послов, назвав себя в ней Смоленским. Они приехали: Ян Щит, наместник могилевский, и Богуш, государственный секретарь, с семьюдесятью дворянами; но их не впустили в Москву: велели им жить в Дорогомилове, ибо великий князь узнал, что войско Сигизмундово вступило в наши пределы и что сам король находился в Полоцке с запасною ратью.

Сие нападение было местью. За несколько времени перед тем воевода псковский Андрей Сабуров без ведома государева ходил с тремя тысячами воинов на Литву: шел мирно, не делал никакой обиды жителям и стал у Рославля, объявив гражданам, что бежит от великого князя к королю. Они поверили и выслали ему как другу съестные припасы; но Сабуров нечаянно, в торговый день, взял Рославль, обогатился добычею и вывел оттуда множество пленников, из коих освободил только 18 купцов немецких. Чтобы наказать псковитян, герой Сигизмундов, Константин Острожский, хотел завоевать Опочку, где был наместником Василий Михайлович Салтыков, достойный жить в истории: ибо он редким мужеством удивил своих и неприятелей. Литовцы вместе с наемниками богемскими и немецкими две недели громили пушками сию ничтожную крепость: стены падали; но Салтыков, воины его и граждане не слабели в бодрой защите, [6 октября] отразили приступ, убили множество людей и воеводу Сокола, отняв у него знамя. Между тем воеводы московские спешили к Опочке: из Великих Лук князь Александр Ростовский, из Вязьмы Василий Шуйский. Впереди были князь Феодор Оболенский-Телепнев и храбрый муж Иван Лятцкий с детьми боярскими: они близ Константинова стана в трех местах разбили наголову 14 000 неприятелей и новую рать, посланную Сигизмундом к Острожскому; пленили воевод, взяли обоз и пушки. Наша главная сила шла прямо на Константина: он не захотел ждать ее, [18 октября] снял осаду, удалился скорыми шагами и не мог спасти тяжелых стенобитных орудий, которые остались трофеями Салтыкова. Россияне загладили стыд Оршинской битвы, возложив на Константина знамение беглеца, по выражению одного летописца.

[25 октября] Узнав о сей победе, великий князь дозволил послам Сигизмундовым торжественно въехать в Москву и принял их с удовольствием. «Король, – сказал он, – предлагает мир и наступает войною, теперь мы с ним управились: можем выслушать мирные слова его». Переговоры начались весьма неумеренными требованиями с обеих сторон. Мы хотели, чтобы Сигизмунд отдал нам Киев, Витебск, Полоцк и другие области российские вместе с сокровищами и с уделом покойной королевы Елены, казнив всех наглых панов, оскорбителей ее чести; а литовцы хотели иметь не только Смоленск, Вязьму, Дорогобуж, Путивль, всю землю Северскую, но и половину Новгорода, Пскова, Твери. «Вот речи высокие, – сказал барон Герберштейн. – Надобно искать средины, или я заехал в Москву бесполезно». Паны Щит и Богуш объявили наконец, что Сигизмунд согласится возобновить договор, заключенный между великим князем Иоанном и королем Александром в 1494 году. Посол Максимилианов убеждал Василия уступить хоть один Смоленск, ставя ему в пример умеренность славного царя Пирра, Максимилиана, отдавшего Венецианской республике Верону, и самого великого князя Иоанна, не хотевшего отнять Казани у древних ее царей. Бояре московские, умолчав о Пирре, ответствовали, что император мог быть великодушен против Венеции, но что великодушие не есть закон; что Казань была и есть в нашем подданстве; что великий князь не имеет обычая уступать свои отчины, данные ему Богом и победою. Уверяя в своем беспристрастии, Герберштейн явно держал сторону литовских послов; оправдывал Сигизмунда; говорил, что Василий не должен верить беглецам и пленникам, которые приписывают разбои Магмет-Гирея Сигизмундовым наущениям; что мысль государева наследовать удел Елены противна всем уставам; что оскорбители королевы могут быть наказаны, если мы умерим иные требования, и пр.

С. Герберштейн в одежде, подаренной великим князем. Рисунок из «Записок о Московии» С. Герберштейна, 1556 г.

В сих любопытных прениях видны искусство и тонкость разума Герберштейновы, грубость литовских послов и спокойная непреклонность Василиева: язык бояр его учтив, благороден и доказывает образованность ума. Спорили много и долго: Смоленск был главным препятствием мира. Пан Щит сказал: «Мы едем: Небо казнит виновника кровопролития». Не нас, – ответствовали бояре. Государь, отпуская послов, встал с места; велел кланяться Сигизмунду и в знак ласки дал им руку. Все кончилось. Тогда барон Герберштейн вручил великому князю особенную грамоту Максимилианову о Михаиле Глинском: император писал, что Михаил мог быть виновен, но уже довольно наказан за то неволею; что сей муж имеет знаменитые достоинства, воспитан при дворе венском, служил верно ему и курфюрсту саксонскому; что Василий сделает Максимилиану великое удовольствие, если отпустит Глинского в Испанию, к его внуку Карлу. Государь не согласился, ответствуя, что сей изменник положил бы свою голову на плахе, если бы не изъявил желания принять нашу веру; что отец и мать его были греческого Закона; что Михаил, в Италии легкомысленно пристав к римскому, одумался, хочет умереть христианином Восточной церкви и поручен митрополиту для наставления.

[1518 г.] Таким образом, посольство Максимилианово не имело никакого успеха; однако ж Герберштейн выехал из Москвы с надеждою, что если не мир, то хотя перемирие остается возможным между воюющими державами. Великий князь послал в Вену дьяка Владимира Племянникова объяснить императору нашу справедливость и требовать его обещанного содействия в войне против Сигизмунда. Сей дьяк не мог нахвалиться учтивостью Максимилиана, который велел ему говорить речь сидя, в колпаке; посадил и нашего толмача Истому; при имени великого князя снимал шляпу; угостил их пышно и ездил с ними на охоту; предлагал им лучших соколов в дар и твердил, что не имеет ничего заветного для своего брата, великого князя. Но сия ласка происходила единственно от желания прекратить войну Литовскую: ибо Максимилиан действительно замышлял тогда воздвигнуть всех европейских государей на султана и, видя слабость короля, боялся, чтобы Россия не подавила его. «Целость Литвы, – писал он к великому магистру немецкому, – необходима для блага всей Европы: величие России опасно». Новые послы Максимилиановы, советник Франциск да Колло и Антоний де Конти, прибыли в Москву с Племянниковым, чтобы вторично ходатайствовать за Сигизмунда, или, как они говорили, за христианство; с избытком красноречия представили картину оттоманских завоеваний в трех частях мира, от Воспора Фракийского до песков египетских, Кавказа и Венеции; описали жалостное рабство греческой церкви, матери нашего христианства; унижение святыни, Гроба Спасителева, Назарета, Вифлеема и Синая под властью магометан; изъясняли, что Порта в соседстве с нами через Тавриду и может скоро наложить тяжкую свою руку на Россию; изобразили свирепость, хитрость, счастие Селима, упоенного кровью отца и трех братьев, возжигающего пред собою светильники от стука сердец христианских и давшего себе имя владыки мира; убеждали Василия как знаменитейшего царя верных идти за хоругвию Иисуса; наконец молили его объявить искренно, желает ли или не желает мира с Литвою, чтобы не плодить речей бесполезно? Великий князь хотел его, но не хотел возвратить Смоленска. Послы начали говорить о перемирии на пять лет. Он соглашался, но с условием освободить всех пленников: чего не принял Сигизмунд, имея их гораздо более, нежели мы. Наконец Василий в угодность императору дал слово не воевать Литвы в течение 1519 года, если король также не будет беспокоить России и если Максимилиан обяжется после того вместе с Россией наступить войною на Сигизмунда. С сим предложением отправился в Австрию великокняжеский дьяк Борисов. Но Максимилиан скончался. Василий жалел о нем как о своем знаменитом приятеле, а Сигизмунд оплакал его как усердного покровителя в такое время, когда новые враги восстали на Литву и Польшу.

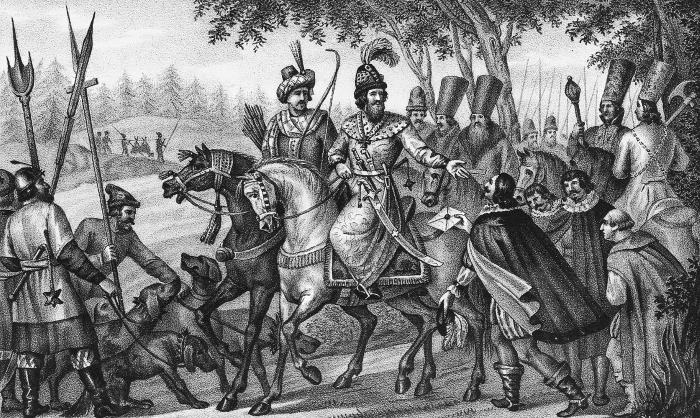

Б. А. Чориков. Великий князь Василий Иванович на охоте

Абдыл-Летиф, названный преемником царя Магмет-Аминя, умер в Москве [19 ноября] к огорчению великого князя: ибо Летиф служил ему орудием политики или залогом в отношении к Тавриде и Казани. Но сие происшествие имело сначала благоприятные для нас следствия. Желая завоевать Астрахань, Магмет-Гирей не менее желал подчинить себе и Казань: содействие России, нужное и для первого, было еще необходимее для успеха в последнем намерении. Итак, услышав о смерти Летифа, зная близость Магмет-Аминевой и назначив казанский престол брату своему Саип-Гирею, хан обратился к дружбе великого князя. Хотя многие вельможи и царевичи усильно противились сему расположению; хотя калга Ахмат-Гирей, наш ревностный приятель, был одним из них злодейски убит: но доброжелатели России, в числе коих находился князь Аппак, главный любимец ханский, превозмогли, и Магмет-Гирей известил Василия, что он немедленно пришлет в Москву сего Аппака с клятвенною грамотою; что крымцы уже воюют Литву; что мы их усердною помощью истребим всех врагов, если сами окажем услугу хану: возьмем для него Астрахань или Киев. Не упуская времени, государь послал в Тавриду князя Юрья Пронского, а с ним дворянина Илью Челищева, весьма угодного царю. [1519 г.] Они встретили Аппака, который действительно привез в Москву шертную грамоту ханскую, написанную слово в слово по данному от нас образцу, в том смысле, чтобы великому князю и Магмет-Гирею соединить оружие против Литвы и наследников Ахматовых. В описании сего посольства заметим некоторые любопытные черты. Аппак явился в чалме и не хотел снимать ее перед Василием. «Что значит такая новость? – спросили наши бояре. – Ты князь, однако ж не азейского рода, не мольнин и никогда не бывал в Мекке». Аппак изъяснил, что Магмет-Гирей дозволил ему ехать к Магометову гробу и в знак сего украсил его голову знамением правоверия. Посол и чиновники московские преклоняли колена, говоря друг другу именем своих государей. Он здравствовался с великим князем и стал на колена, чтобы отдать ханские письма. Союз утвердился присягою. Хартия шертная лежала на столе под крестом; Василий сказал: «Аппак! На сей грамоте клянуся моему брату, Магмет-Гирею, дружить его друзьям, враждовать неприятелям. Тут не упоминается об Астрахани; но даю слово вместе с ним объявить ей войну». Государь поцеловал крест, взяв письменное обязательство с Аппака в верности Магмет-Гирея.

Между тем судьба Казани решилась не так, как думал хан. Магмет-Аминь в ужасных муках закрыл глаза навеки: исполняя волю его и свой торжественный обет, уланы и вельможи казанские требовали нового царя от руки Василия, давно знавшего мысль хана крымского, но таившего свою. Настало время или угодить Магмет-Гирею, или сделать величайшую досаду. Василий не колебался: как ни желал союза Тавриды, но еще более опасался усилить ее хана, который в надменности властолюбия замышлял подчинением себе Астрахани и Казани восстановить царство Батыево, столь ужасное в памяти россиян. Один безумный варвар мог в таком случае ждать их услуг и содействия: не брату, а злодею Магмет-Гирееву Василий готовил престол в Казани и послал туда тверского дворецкого Михайла Юрьева объявить жителям, что дает им в цари юного Шиг-Алея, внука Ахматова, который переехал к Иоанну с отцом своим, Шиг-Авлеаром, из Астрахани и к неудовольствию Магмет-Гирея владел у нас городком Мещерским. Вельможи и народ, изъявив благодарность, прислали в Москву знатных людей за Шиг-Алеем. Димитрий Бельский отправился с ними и с новым царем в Казань, возвел его на престол, взял с народа клятву в верности к государю московскому. Все были довольны, и Шиг-Алей, воспитанный в России, искренно преданный великому князю как единственному своему покровителю, не имел иной мысли, кроме той, чтобы служить ему усердно в качестве присяжника.

Б. А. Чориков. Великий князь Василий Иванович обновляет союз с Крымом

Сие делалось во время бытности Аппака в Москве, и хотя не помешало заключению союза с Тавридою, однако ж произвело объяснения. Посол с удивлением спросил, для чего Василий, друг его царя, отдал Казань внуку ненавистного Ахмата? «Разве нет у нас царевичей? – сказал он. – Разве кровь ордынская лучше Менгли-Гиреевой? Впрочем, я говорю только от своего имени, угадывая мысли хана». Василий уверял, что он думал возвести брата или сына Магмет-Гиреева на сие царство, но что казанские вельможи непременно требовали Шиг-Алея, и если бы воля их не исполнилась, то они взяли бы себе царя из ногаев или Астрахани, следственно, опасного неприятеля России. Аппак замолчал, и вскоре пришла в Москву желанная весть, что хан уже действует как наш ревностный союзник; что сын его, калга Богатырь, совсем нечаянно вступив в Литву с 30 000 воинов, огнем и мечом опустошил Сигизмундовы владения едва не до самого Кракова, наголову разбил гетмана Константина Острожского, пленил 60 000 жителей, умертвил еще более и возвратился с торжеством счастливого разбойника, покрытый кровию и пеплом. Доказав, таким образом, королю, что мнимый союз варваров бывает хуже явной вражды (ибо производит оплошность), Магмет-Гирей готовился доказать сию истину и великому князю; но еще около двух лет представлял лицо нашего друга. Аппак выехал из Москвы весьма довольный милостью государя, и новый посол российский, боярин Федор Клементьев, заступил в Тавриде место князя Пронского. Зная, сколь Магмет-Гирей боится султана, Василий отправил в Царьград дворянина Голохвастова с письмом к Селиму, изъявляя сожаление; что он долго не шлет к нам второго, обещанного им посольства для заключения союза, который мог бы обуздывать хана, ужасая Литву с Польшею. Голохвастов имел еще тайное поручение видеться в Константинополе с Гемметом-царевичем, сыном убитого в Тавриде калги Ахмата. Носился слух, что султан мыслит дать ему Крымское ханство; а как отец его любил Россию, то великий князь надеялся и на дружбу сына. Голохвастов должен был предложить Геммету покровительство Василиево, верное убежище в Москве, удел и жалованье. Геммет, непримиримый враг своего дяди Магмет-Гирея, мог и в изгнании быть нам полезен, имея связи и друзей в Тавриде: тем более надлежало искать в нем приязни, если милость султанская готовила для него ханство. Посол наш возвратился благополучно. Геммет не сделался ханом, не приехал и в Россию; но Селим, написав Василию ласковый ответ, в доказательство истинной к нему дружбы велел своим пашам тревожить королевские владения; подтвердил также условия свободной торговли между обеими державами.

Царь Шиг-Алей на престоле в Казани. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.

Изумленный нападением Магмет-Гирея, Сигизмунд узнал, что и присяжник его Альбрехт, магистр Немецкого ордена, вследствие заключенного им договора с Россией готовится к войне. Долго сей искренний союз не имел своего действия от двух причин. Во-первых, папа Леон X убеждал магистра не только остаться в мире с королем, но и быть посредником между ним и Россией, предлагая ему главное воеводство в христианском всенародном ополчении, коему надлежало собраться под знаменами веры, чтобы смирить гордость султана. Сей папа, славный в истории любовию к искусствам и наукам гораздо более, нежели пастырскою ревностью и государственным благоразумием, представлял через магистра и великому князю, что Константинополь есть законное наследие российского монарха, сына греческой царевны; что здравая политика велит нам примириться с Литвою, ибо время воюет сию державу и Сигизмунд не имеет наследников; что смерть его разрушит связь между Литвою и Польшею, которые, без сомнения, изберут тогда разных владетелей и несогласием ослабеют; что все благоприятствует величию России, и мы станем на первой степени держав европейских, если, соединясь с ними против оттоманов, соединимся и верою; что церковь греческая не имеет главы; что древняя сестра ее, церковь римская, возвысит нашего митрополита в сан патриарха, утвердит грамотою все добрые наши обычаи без малейшей перемены и новостей; что он (папа) желает украсить главу непобедимого царя русского венцом царя христианского без всякого мирского возмездия или прибытка, единственно во славу Божию.