монахиня Игнатия (Пузик)

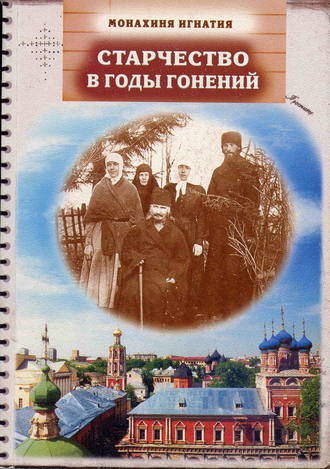

Старчество в годы гонений. Преподобномученик Игнатий (Лебедев) и его духовная семья

II. Жизнь в Казани

…Премудрости же не одолеет злоба… Сию возлюбих и поисках от юности моея, и взысках невесту привести себе, и любитель бых красоты ея.

Прем 7:30; 8:2

Приехав в Казань, вновь зачисленный студент поселился в комнатке неподалеку от ветеринарного института и начал с добросовестностью постигать курс преподаваемых наук.

В то время неподалеку от Казани, в Седмиезерной пустыни подвизался известный своей духовной жизнью и опытным руководством старец схиархимандрит Гавриил. Вокруг него собралось большое общество уже возрастающих в духовной жизни пастырей, его мудрыми советами окормлялись настоятельницы монастырей, имелся и сосредоточенный вокруг батюшки Гавриила кружок церковной молодежи. К последнему и примкнул молодой студент ветеринарного института, учась одновременно с мирской мудростью горнему мудрованию. Жажда любви к Богу, возникшая в сердце Александра Александровича за период костромской жизни, теперь нашла свое удовлетворение, сердце его открылось навстречу свежей, живой Божественной струе.

Средоточием, к которому стремилась его душа, был Спасский мужской монастырь, настоятель которого архимандрит Варсонофий, духовный сын батюшки Гавриила, был первым наставником юного ревнителя благочестия. Там, у мощей святителей Гурия и Варсонофия, Александр Александрович простаивал многие часы, забывая себя, забывая всех окружающих. Во время одной такой усердной молитвы за длинной монастырской службой у него была похищена снятая шинель, только что сделанная ему родителями. Так как ветеринарный институт и домик, где жил Александр Александрович, помещались от Спасского монастыря на противоположном конце города, то на Страстную неделю, чтоб насладиться церковной службой, он временно переезжал в номер гостиницы рядом со Спасским монастырем. Обычно же на праздничные и другие службы Александр Александрович ходил пешком через весь город, в полчаса одолевая значительное пространство.

Здесь-то, в Казани, и были посеяны в душу молодого студента мысли об особом образе жизни, отличном от того, к чему его готовил институт, мысли о подвигах поста и молитвы, мысли о монашестве. С особой любовью притекал он к мощам святителя Варсонофия, чудотворца Казанского, поверяя ему свои еще не вполне оформившиеся надежды, желания, упования…

От этого периода казанской жизни батюшки осталась часть его дневника, по которому можно судить, что волновало и заботило тогда душу слушателя ветеринарного института. В 1904 году, достигая 20 лет своей жизни, Александр Александрович часто делал в своем дневнике разбор читаемого им дневного Евангелия, обычно прилагая прочитанное к самому себе. Так, 23 мая 1904 года он пишет: «Господь сказал: итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф 10:32)[5].

«Из этого следует, – рассуждает Александр Александрович, – что мы не должны стыдиться исповедывать, то есть открыто признавать Господа нашего Иисуса Христа пред подобными нам людьми, хотя бы мы от этих последних могли ожидать и насмешки, и издевательства, и названия глупцов и т. п. Для меня это выполнимо, – заключает он, – главным образом при встрече с неверующими людьми, пред которыми я, не боясь ни потери знакомства, ни чего-либо другого, должен исповедать Христа, если будет в этом необходимость».

«Господь говорит, – пишет Александр Александрович ниже, – кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; а кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня» (Мф 10:37). «Из этого видно, – рассуждает юноша, – что Господь требует от своего последователя полного беспристрастия к миру; даже самые близкие – родители – не должны быть препятствием в следовании за Христом». Таково было мудрование студента 1-го курса.

Еще более определенно проявляется настроение души Александра Александровича в том же его дневнике к концу 1904 года. Здесь дневник превращается уже в выписки из изречений святых Отцов: Симеона Нового Богослова, Иоанна Лествичника, аввы Дорофея и других. Это показывает, что в то время Александр Александрович твердо вступил на путь аскетический, получая для чтения книги святых Отцов, руководящих к монашеской жизни. В это же время Александр Александрович пользовался и советами схиархимандрита Гавриила. Так, в рукописях его находим несколько слов старца Гавриила, помеченных 1905 годом с его собственноручной подписью.

Выписки из святых Отцов постепенно сменяются в дневнике Александра Александровича отдельными отрывками из Патерика. Некоторые из них касались глубоких вопросов и даже тайн монашеской жизни в испытании помыслов, в откровении их старцу, некоторые относились к случаям видений или откровений, получаемых святыми. Теперь уже реже (по сравнению с маем предыдущего, 1904 года) среди этих выписок попадаются обращения к самому себе. Только иногда, выписывая какое-нибудь назидательное наставление старца, обличающее пороки ученика, Александр Александрович помещал внизу страницы краткую молитву в одну строчку, или же мы находим там замечание такого характера: «Это мой портрет, обличение и меня».

Ранее неопределенное и неясное состояние его души в 1905 году уже значительно определилось. И здесь, раскрывши свою душу перед старцем схиархимандритом Гавриилом, сказав ему о желании иноческого пути, Александр Александрович получил благословение на монашество. Мудрый старец понял, что в лице молодого студента он имеет душу, ищущую премудрости Божией, почему и ясно удостоверил его благословением на новый путь, сказав, что «его желание монашества есть звание Божие». Это было 25 апреля 1905 года.

Некоторые выписки, особенно отмеченные Александром Александровичем, могут ясно свидетельствовать о том, что наиболее приковывало внимание его юной души при изучении Патерика. «Познав преподобный Пахомий, – пишет он в своих выписках, – каковое в последние дни имать быти во иноцех небрежение, и леность, и помрачение, и падежи, и яко образ токмо в них будет иночества, и рыдаше о том вельми. И явися ему Господь Иисус Христос и рече: «дерзай, Пахомие, и крепись, семя бо твое духовное не оскудеет до скончания века, а от имущих по тебе быти мнози из глубины мрачного онаго рва Моею помощию спасшеся, вышши явятся паче нынешних добродетельных иноков. Нынешний бо, образом твоего жития наставляеми и просвещаеми добродетельми, а иже по тебе быти имут в мрачном рве тобою виденнии, не имеющи таковых наставников, могущих от того мрака извести их, самовольным своим произволением отскочивши от тмы, светлым заповедей Моих путем усердно пойдут и угодны Мне обрящутся. А инии напастьми и бедами спасутся и великим Святым сравняются: аминь бо глаголю тебе о них, яко тоежде спасение получат, еже и нынешний иноцы, совершенно и непорочно жительствующий».

Ниже идет другая выписка: «Преподобный Ор, когда ученик ему сказал, что пришла Пасха и надо праздновать, глагола старец: ей, чадо, аз забых, яко Пасха ныне. И изшед из келлии, ста под небом и простер руце к небеси, стояше тако три дни недвижимо, весь ум имея вперен в Боге. По третием же дни пришед ко ученику, рече: се, чадо, по силе моей праздновах Пасху. Глагола ему ученик: что сие сотворил еси, авво? И рече старец: чадо, то праздник есть и Пасха монаху, да ум его молвы мира сего мимоходит, яко же Израиль море не мокрыми ногами, и с Богом да соединяется».

Местами выписки из святых Отцов в записках Александра Александровича сменялись отрывками из богослужебных книг – выписками из канонов, стихир, тропарей. Уже тогда, юный душою, Александр Александрович находил в богослужении Православной Церкви много красоты и изящества, много глубоких истин, выраженных с особой силой различными духовными песнописцами.

Так, мы опять читаем в его тетрадях выписку из канона преподобного Андрея Критского: «Рука нас Моисеева да уверит, душе, како может Бог прокаженное житие убелити и очистити, и не отчайся сама себе, аще и прокажена еси».

И дальше из службы предпразднства Рождества Христова: «Како приимет Тя, Слове, раждаема плотию вертеп малейший и зело худый? Како же повиешися пеленами, одеваяй небо облаки? Како в яслех бессловесных возляжет, яко младенец?»

Летом 1905 года, находясь в родной Чухломе на каникулах, Александр Александрович открыл свое намерение родителям, сказав им, что получил уже на сие благословение от старца схиархимандрита Гавриила и просит теперь родительского благословения на монашеский путь. Нелегко было родителям, бывшим уже не в молодых годах, согласиться на лишение своей опоры в старости, своей единственной надежды, единственного сына. Но любомудрие и живая вера в Бога победили – сначала с трудом, а потом уже и добровольно родители согласились и благословили Александра Александровича на новый путь. Об этом опять читаем в одном из писем Александра Константиновича к сыну: «…Ты уже имел от нас на эту жизнь благословение… и с того времени как наше благословение, так и твое желание не изменялись».

Батюшка сам рассказывал впоследствии, что, задумав идти в монастырь, он старался приготовить себя заранее к различным послушаниям. Так, он считал, что должен хотя немного изучить и дело варения пищи. Для этого под руководством своей матушки он занимался чисткой картофеля, чтобы его непривычные к подобной работе руки не оказались в монастыре совсем не готовыми к суровому труду.

Настроение Александра Александровича в предпринятом им намерении оставалось все время твердым и деятельным; в первую очередь занялся он воз деланием своей нивы душевной. Об этом свидетельствует письмо архимандрита Варсонофия, присланное в июле 1906 года на имя Александра Александровича из Казани в Чухлому в период его летнего отпуска. Вместе с пожеланием спасаться отец Варсонофий пишет относительно ведения дневника, что это полезное занятие. «А в какой день нечего писать или лень, так сие и впишите в назидание себе», – пишет отец архимандрит. «Писали о помыслах, – читаем мы дальше, – относительно их нужно всегда быть настороже. Правило свое старайтесь исполнять. На мелочи не особенно смотрите, чтоб не размениваться, а главное – сердце чтобы было чисто и смиренно».

Очевидно, что в описываемый период студент ветеринарного института помимо своих основных занятий по ветеринарии душой принадлежал уже братству спасающихся, имея тщание об исполнении иноческого правила, о наблюдении за помыслами и об откровении их.

Назидание своего первого духовного отца, архимандрита Варсонофия, батюшка и позднее часто поминал, когда учил своих духовных детей, как следить за помыслами. «А в какой день ничего не запомнишь за собой – так и напиши: простите, не последила за собой. Меня так в Казани учили», – говаривал батюшка.

Стремление осуществить на деле желание своего сердца было так велико у Александра Александровича, что в этот же период он ездил в Зосимову пустынь к отцу Герману с просьбой о принятии его в число братии. Старец не отказал исполнить в дальнейшем желание юноши, но счел нужным для него сначала окончить институт. За послушание старцу, имея надежду, что он будет в числе братства Зосимовой пустыни, Александр Александрович возвратился в Казань и оканчивал курс наук в ветеринарном институте до 1908 года.

Оглядываясь на период казанской жизни батюшки, хочется дать должную оценку тому, что приобрел он за этот период и какое значение для его дальнейшей жизни имела Казань. Мы уже говорили, что Духовная семинария и полученное в ней образование не удовлетворяли Александра Александровича. Он стремился к приобретению точных знаний, к расширению своего кругозора, почему и избрал для себя поступление в ветеринарный институт. Что же случилось уже на первом году его студенчества? Перейдя из Духовной семинарии и как бы уходя от наук духовных к наукам светским, он здесь, посреди мира, был призван всемогущим зовом Божиим, и тогда, когда ощутил этот зов в себе, уже не противился ему, но всецело покорился, даже имел намерение ускорить течение свое. Зов этот к Живому Богу в душе Александра Александровича был поддержан и укреплен мудрым руководством старца Гавриила и отца Варсонофия, зов этот окреп и превратился в намерение, воплотился в жизнь, стал выполняться на деле.

Здесь, в Казани, Александр Александрович приобрел и духовных друзей, с одним из которых, архиепископом Гурием, до последних дней сохранил близкие, даже трогательно-братские отношения. Другой из них, преподаватель Пермской Духовной семинарии так писал батюшке в одном из своих писем: «Вас же я никогда не забываю; Ваш образ всегда передо мной бывает, когда я вспоминаю невозвратное прошлое – светлые дни жития казанского». С такой теплотой спустя несколько лет вспоминал о Казани питомец казанский, как бы делом отмечая ту действенную духовную жизнь, которая была в тот период разлита в православной Казани под руководством старца схиархимандрита Гавриила.

Еще более ясно о том, что дала Казань, выражается сам батюшка в одном из своих писем к старцу Гавриилу, называя его «первым своим старцем, от которого получил самое понятие о монашеской жизни, чрез которого духовно возродился в иную жизнь и коим впервые напитался духовною пищею». Подробнее о том же пишет батюшка в другом своем письме к игумении Казанского монастыря: «Как Вам известно, начатки монашества и даже самое понятие о духовной жизни я получил в Казани, во дни моего студенчества. Батюшка отец Гавриил, матушка Аполлинария, батюшка отец Варсонофий – вот мои земные руководители и наставники, а невидимые и небесные наставники были и есть Царица Небесная, ко святой иконе Которой – Казанской – я всегда имею особую любовь и во дни казанского жития всегда притекал; затем святитель Варсонофий, святая обитель которого была для меня как бы домом для души и тела моего. В храме у святых мощей его я пережил лучшие часы и минуты моей жизни, которые не знаю, когда повторятся, службы в сей обители, за которыми я постоянно бывал, это было воспитание моей души, ея трапеза; при одном воспоминании о них я и сейчас еще чувствую как бы некоторую духовную сытость, так оне напитали меня! Еще притекал я за помощию и к святителю Гурию. Вот с кем главным образом и каким духовным родством связана душа моя в богоспасаемом граде Казани».

Мало что можно дополнить к этим строкам, писанным скорее сердцем, нежели чернилами, да, кажется, лучше и не выразить состояние души и духовный восторг Александра Александровича за эти годы казанской жизни.

Но кроме того, что батюшка был призван к монашеству в Казани, кроме того, что он укрепился и возрос здесь в намерении своем, кроме этого из Казани он унес и то, что стало его достоянием на всю жизнь, – это была взращенная в его сердце любовь к старческому руководству. Не случайно поэтому именно в Зосимову пустынь, где было насаждено старчество, и устремился дух молодого ревнителя древней красоты иноческой жизни – старческого окормления.

III. Зосимова пустынь

Имже образом желает елень на источники водный, сице желает душа моя к Тебе, Боже.

Возжада душа моя к Богу крепкому, живому, когда прииду и явлюся лицу Божию.

Пс 41:2–3

По окончании последних экзаменов в институте, не дожидаясь получения диплома, не заезжая в родительский дом, Александр Александрович, как «елень на источники водные», устремился в Зосимову пустынь. Это было в последних числах апреля 1908 года. Архимандрит Варсонофий при прощании благословил его на новый путь большим медным крестом (этот крест до последнего дня батюшка сохранял как дорогую свою святыню).

4 мая 1906 года к вечеру, оставив позади себя мир и яже в нем, Александр Александрович пешком приближался к Зосимовой пустыни. Кругом по дороге все было молчаливо; тихо стоял лес, шел небольшой тихий дождичек.

«Что Вы переживали в ту минуту, батюшка?», – любопытствовали позднее некоторые из его духовных детей. В ответ батюшка только произносил: «…шел тихий дождичек…». Так и осталось тайной, ведомой единому Богу, что наполняло сердце молодого отшельника в те тихие и торжественные минуты его жизни. Батюшке еще не исполнилось тогда полностью 24 лет.

Сам он, выражая состояние своей души, записал позднее на полях следованной Псалтири под 4 мая: «В сей день в 1908 году многогрешный Александр во исполнение своего давнего и нетерпеливого желания пришел в Смоленскую Зосимову пустынь и принят о<тцом> игуменом Германом».

Батюшка рассказывал потом, что отец игумен, принимая его в число братии Зосимовой пустыни, сказал ему: «Вы исполнили послушание – окончили институт, и мы исполним наше слово – примем Вас в число братии».

Первое, что услышал брат Александр, придя в храм на совершающееся вечернее богослужение, было пение стихир 4-го гласа. С тех пор 4-й глас стал любимым гласом батюшки.

Зосимова пустынь в год поступления в нее отца нашего находилась в периоде самого своего расцвета. Основанная в последней четверти XVII века блаженным старцем Зосимою, пустынь позднее, по смерти старца, испытала много различных горестей и притеснений и была упразднена. Только во второй половине XIX столетия волею Божиего, при неусыпных трудах наместника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Павла и благодаря богатой помощи многочисленных благотворителей Зосимова пустынь стала восстанавливаться, и в 1900 году был освящен ее соборный храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. Кроме Соборного храма в обители имелись трапезный храм во имя преподобного Сергия и храм во имя Всех Святых (над Святыми вратами). Обитель была обнесена большою каменною оградой 300 саженей длины, по углам которой помещались келлии братии. Имелись в ней также и двухэтажный корпус с помещением для наместника Лавры и братскими келлиями; каменное здание с помещением для отца игумена, аптеки и богадельни; корпус для монастырской библиотеки и проч. К востоку у ограды высилась трехэтажная колокольня.

Тут же по принятии в обитель послушник Александр был определен отцом игуменом на свое первое послушание – пасти скот. Рано утром 5 мая состоялся его первый выгон стада в поле. Итак, молодой врач животных (а ныне новоначальный послушник) сразу поставлен на дело по уходу за животными… но не как их врач, а как их смиренный пастырь.

К родителям своим, как уже указывалось, из Казани брат Александр не заезжал по благословению старца, тщась исполнить Евангельскую заповедь: оставь мертвым погребать своя мертвецы (Мф 8:22; Лк 9:60) и взявшийся за рало и зряй вспять не у правлен в Царствии Божием (Лк 9:62). Только уже прибывши в монастырь и будучи определен на послушание, он получил разрешение отца игумена написать родителям. В ответ от них было получено письмо от 3 июля 1908 года следующего содержания.

«Дорогой наш сын Саша! прости нам за медленность ответа на просьбу твою в последнем письме – благословить тебя на новый путь жизни – в иночестве. Впрочем, и торопиться не настояло особой надобности для тебя, так как ты уже имел от нас на эту жизнь благословение тебе данное. Но и теперь от всего сердца благословляем своим родительским благословением на новый избранный тобою по внушению и указанию Божию бесповоротный путь иноческой жизни под покровом Пресвятыя Богородицы. И молимся Господу, избравшему тебя по желанию твоему, да поможет Он, милосердый, совершить тебе этот трудный путь. – При этом не можем удержаться, чтобы не сказать тебе: напрасно ты не приехал к нам лично получить от нас благословение; напрасно лишил нас радости видеть тебя, может быть, в последний раз навсегда; напрасно и св<ятые> отцы боялись за тебя, не благословив тебе ехать к нам, так как огонь, о котором говорит св<ятой> Иоанн Лествичник, не мог бы в тебе потухнуть за несколько дней пребывания у нас, когда он не гаснул в течение всего почти пребывания твоего в Казани при всяких земных соблазнах. Но впрочем, да будет как Богу угодно, а не как мы желаем. Мама много и безутешно плакала о тебе, сокрушаясь, что больше не увидит тебя. Она заботится, не нуждаешься ли в чем, имеешь ли белье, ведь за год, должно быть, данное тебе уже износилось, напиши – пришлем. Диплома еще не присылали. Попроси за нас грешных благословения и молитв от батюшки о<тца> Алексея. Мы, слава Богу, здоровы; прости нам за все.

Родители твои А. и М. Леб<едевы>. Напиши нам хотя одну строчку».

Благословенные родители благословенного Богом сына! Господь утешил их позднее неоднократным свиданием с сыном-иноком в его обители, утешил и сознанием того, что по их же словам «милосердый Господь помог совершить ему трудный путь иночества».

Итак, для брата Александра начались долгожданные дни новой жизни в обители. Мир со всем его шумом и суетой, с присущими ему утехами остался уже за стеною святой пустыни. Правда, утехами мира и раньше очень мало пользовался призванный в юности Богом раб Божий, дела же мира и неизбежная в делах этих суета теперь уже совершенно отступили. Новый послушник, погружаясь в дело спасения души своей, пребывал в чувстве глубокого духовного восторга; теперь душа его подобно птице могла широко распростереть свои крылья, и с пророком Давидом мог он воскликнуть: кто даст ми криле, яко голу вине и полещу… (Пс 54:7). Правда, это не были крылья, о которых тот же пророк говорит, что они посребрене и междорамия… в блещании злата (Пс 67:14), – то крылья духовного совершенства; сейчас это были крылья смиренной души, наслаждающейся красотой Божьего мира в мире Божьих людей. Этот восторг души не был прелестным, представляющим вещи не так, какова их сущность. Подготовленный еще заранее старческим руководством в Казани, брат Александр вполне ясно отдавал себе отчет в том, какие трудности ждали его на новом пути. Но одно исполнение его «давнего и нетерпеливого» желания уже наполняло восторгом душу, одно было достаточно для того, чтоб дать силы для перенесения всех возможных трудностей и скорбей. Старцем он избрал себе отца игумена Германа, имея к нему нелицемерную сыновнюю любовь еще с тех пор, когда приезжал из Казани просить о поступлении в монастырь.

Батюшка игумен Герман, будучи учеником иеросхимонаха Александра из Гефсиманского скита, усердно насаждал старчество в своей обители. По свидетельству о нем его последователей, батюшка Герман признавал, что без старчества не может быть подлинной монашеской, да и вообще духовной жизни. Утаенны были добродетели отца игумена. «Потаенно, но непрестанно понуждал он себя ко всякому доброделанию, – говорит тот же свидетель, – в игуменском служении работал он Господу нелицемерно – ни братии, ни начальству не искал угодить. За то терпел, но дано ему было безгрешное веселие».

В руки такого раба Божьего – нелицеприятного и строгого старца отдал свою душу брат Александр. И любовь его к своему батюшке была ярким светом всей его жизни в Зосимовой пустыни. Позднее, уже в зрелые годы, батюшка почти никогда без слез не вспоминал своего старца. Дорожил, как святыней, каждой его книгой; старые бумажки, служившие закладками, не разрешал уничтожать, потому что были они положены дорогими батюшкиными руками; иконы, писанные его кистью, благоговейно охранял, поновлял, портрет его всегда с особым чувством показывал своим духовным детям – духовным внучкам батюшки Германа.

Насаждая старчество в своей обители, отец игумен искал не внешних достоинств или достатка; он искал, чтобы каждый из его братства, по слову одного из паломников пустыни, «мог принести на алтаре своего сердца жертву духовную, отдать всю свою жизнь Христу». Поэтому «не внешним убранством зданий и материальным достатком славится Зосимова пустынь. Не шумные громкие дела расточает она по белому свету. Ее насельники богатеют не по-земному, а возделывают в себе плоды Духа… Они жаждут единого на потребу (Лк 10:42)… Открыть всю свою душу старцу, обнажить раны своего сердца, получить от него пластырь спасительный – вот чего хочет зосимовский инок», по слову того же богомольца.

А вот и внешнее поведение этого инока: «Тих и незлобив, с любовью и приветливостию встречает он каждого приходящего, не различает он бедного и богатого… Не разговорчив, не многоречив пустынный инок, не услышишь ты от него длинных, пустых и праздных речей, но он уже одним видом своим много скажет тебе без слов. Тиха и проста по виду благословенная обитель. Дух этой великой простоты особенно запечатлен в богослужении, составляющем средоточие зосимовской жизни. Тихо и мерно идет церковная служба. Медленно и плавно чтение и пение. Все проникнуто духом глубокого смирения и покаянного умиления. Все так благочинно, уставно и вместе так просто. Зосимовское богослужение сильно и неотразимо действует на душу: в нем звучит искренний голос любви к Господу – и ко всем людям как братьям о Господе».

Даже самый лес, в котором помещалась обитель, даже сама дорога от станции – по личным свидетельствам зосимовских паломников – были обвеяны какой-то особой неземной тишиной, напоены ароматом и благоуханием…

Так текла, или, вернее, возрастала изо дня в день внутренняя жизнь Зосимовой пустыни в годы, когда в число ее братства был зачислен и брат Александр. В среду тихих, ищущих Господа братий принят новый брат. Неудивителен поэтому трепет его души, особенно поначалу, когда он вступил в то общество, которого хотела, которого искала его молодая душа, о высоких примерах которого знала она из чтения святых Отцов.

В августе того же года послушник Александр был одет в одеяние, присвоенное братии обители. Этим он поделился в письме со своими старцами-родителями.

Ему как ветеринарному врачу наряду с уходом за скотом было определено послушание – лечить болезни всех монастырских животных. Но и все остальные обязанности братии попеременно исполнялись молодым послушником.

Из числа послушаний, которые проходил брат Александр, известны пение на клиросе, работа в аптеке, продажа книг и икон в монастырской лавочке, уборка лошадей и конюшен, полевые работы, послушание в просфорне. Проходя клиросное послушание, брат Александр занимался перепиской нот. В бумагах его остались рукописи песнопений Постной и Цветной Триоди, воскресных тропарей, предначинательного псалма и проч. Иногда при разучивании отдельных песнопений с братией послушник Александр использовал свое знакомство с музыкой, проигрывая на скрипке гаммы и отдельные мелодии. Был он и канонархом, причем очень любил устав. И бывало, когда приходилось оставлять клирос, а опытных уставщиков не было – напишет на записочке, какие стихиры, тропарь, богородичен следуют одни за другими по порядку.

Что может быть дороже для сердца православного христианина, и особенно инока, дней Страстной седмицы? Но и здесь по долгу своего ветеринарного образования брат Александр должен был жертвовать иногда богослужением страстных дней. Так уже позднее он утешал некоторых из своих духовных детей, которым приходилось ради работы пропускать службы Страстной седмицы, что и ему однажды во время литургии в Великий Четверг пришлось быть занятым на скотном дворе – принимать теленка.

Конный двор был также в ведении брата Александра. В его записной книжке есть отметки о размерах площади старого и нового конного двора, высоты его «от полу до потолка» и «от потолка до конька крыши». Там же записаны размеры коровника. Возможно, что к этому именно времени – послушанию брата Александра на скотном дворе – относились слова батюшки Германа, сказанные им про брата Александра одному из своих духовных детей-архипастырей: «какое у меня золото на конюшне сокрыто!».

12 июня 1909 года, через год с небольшим после поступления в обитель, брат Александр был облечен в рясу. Об этом он сам писал на полях следованной Псалтири под 12 июня: «На сей день в 1909 году многогрешный и недостойный послушник Александр облечен в одежду плача и сетования о грехах (рясу)». Под 19 же ноября записано: «В сей день в 1909 году многогрешный Александр облечен в куколь незлобия и смирения».

Не осталось уже от этого времени дневников, как бывало в Казани, уже не было времени для ведения их; только эти краткие смиренные записи на страницах богослужебной книги отмечают события в иноческой жизни ревностного послушника.

Так, живя в обители, проходя различные послушания, будучи сокрыт от людей и совне и изнутри, открывая только Господу и старцу свои внутренние переживания, послушник Александр со свойственным его душе внимательным самовоззрением отмечал каждый шаг на пути своей иноческой жизни. Все здесь было дорого для его иночествующего сердца: и ряса, и куколь незлобия, – все было вехами, путемериями монашеского пути. Это тонкое внимание ко внутренним переживаниям души, умение среди обычной по виду жизни найти глубокий внутренний смысл было присуще духу батюшки, было его отличительным качеством, его особенностью, со всей силой проявившейся в позднейшие годы. Старческое руководство воспитывало, углубляло и обогащало эти природные качества, внутренняя жизнь послушника красной нитью шла перед его глазами среди множества разнообразных послушаний. К этой сокровенной внутренней жизни души, к сокровенному дыханию внутреннего человека, ко внутренней незримой брани с помыслами были устремлены все его усилия. Тонко следил он, как душа то одерживала победу, то побеждалась; примечал, за какие сроки и в чем, по авве Дорофею, душа достигала того или иного качества или туне боролась; сравнивал жизнь свою в Зосимовой пустыни с тем, что было в миру – и во всей красоте восставало перед ним незримое руководство Божие, открытое в водительстве старца, весь путь духовной работы отчетливо живописался в уме. И это было тайной пищей души, до сытости питающей ее в сокровенном внутреннем человеке, нишей, сокрытой от взоров всех окружающих, тонким и чудным дыханием пустыннолюбивого сердца.

17 марта 1910 года, почти через два года по принятии в обитель брат Александр был пострижен в рясофор. На страницах следованной Псалтири написано под 17 марта: «В сей день в 1910 году пострижен в рясофор за прежде-освященной литургией о<тцом> игуменом Германом». – Новое путемерие и новые усилия в борьбе со врагом спасения, новые труды по очищению сердца.

Еще в Казани возлюбив чтение творений святых Отцов, отец Александр и в Зосимовой пустыни не оставлял этого спасительного делания. Меньше уже было досуга для выписывания отдельных изречений, как раньше, но теперь уже непосредственно в книге делались им при чтении отметки. Имея благословение на сие дело от старца, отец Александр употреблял на чтение значительную часть своего свободного времени. И вот он изучает труды Симеона Нового Богослова, делая на полях отметки красным карандашом, внимательно читает Исаака Сирина, делая сличение одного перевода с другим, и здесь же на страницах книги пишет исправление перевода. «Добротолюбие» отец Александр любил читать на славянском языке, считая что в переводе епископа Феофана оно теряет свою истинную красоту. Также и о переводе Исаака Сирина Паисием Величковским батюшка впоследствии говорил, что он хотя и труден и местами даже темен, но так сохраняет дух преподобного писателя, что ни в какое сравнение не может пойти с другими переводами.