500 великих загадок истории

Сокровища храма Соломона

Из многих тысяч легенд о древних кладах, пожалуй, самой загадочной и таинственной является легенда о сокровищах храма Соломона, исчезнувших около 2 тыс. лет назад.

Не прошло и 40 лет после распятия Иисуса Христа, как в Иудее вспыхнуло восстание против Рима. В ходе последовавшей за ним Иудейской войны Иерусалим, в котором находился храм с несметными сокровищами и священными реликвиями иудеев, был осажден римскими легионами под командованием будущего императора Веспасиана.

После пяти месяцев упорной осады город пал. Римляне вывезли из храма тонны золота, серебра и драгоценных камней. Три с половиной века сокровища Иерусалимского храма хранились в императорской казне вместе с добычей из других завоеванных римлянами стран.

В 410 г. н. э. Рим был осажден и взят вестготами. Разграбив Вечный город, варвары двинулись дальше на запад и осели в Испании и на юго-западе Франции. Столицей вестготского королевства стала Тулуза.

В 501 г. вестготы были вытеснены из этих краев франками, а еще полвека спустя королевство вестготов было разгромлено византийцами.

Через полстолетия в увлекательной истории поисков сокровищ храма Соломона начинается новая кровавая глава. В начале 1118 г. французские крестоносцы основали в Иерусалиме орден бедных рыцарей Христа и Соломонова храма, в который вступали представители богатейших феодальных родов Франции.

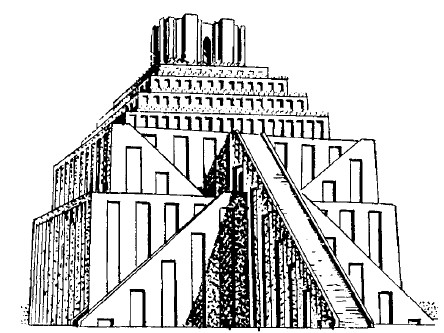

Храм Соломона в Иерусалиме. Рисунок из средневековой хроники, XV век

В середине XIII в. королева Кастилии и регентша Франции Бланш, опасаясь растущей силы французских баронов и графов, вывезла из Парижа большую часть королевской казны и спрятала все это в окрестностях деревни Ренн-ле-Шато.

В начале XIX в. молодой пастух, отправившийся искать пропавшего барана, обнаружил в окрестностях деревни Ренн-ле-Шато заросший кустами вход в пещеру. В ней несколько десятков скелетов охраняли сундук, наполненный золотыми монетами. Несмотря на испуг, пастух побыстрее набил карманы золотом и вернулся домой. В деревне он рассказал крестьянам о кладе, скрыв только местоположение пещеры. Завистливые жители Ренн-ле-Шато решили, что он соврал, обвинили его в воровстве и казнили.

То, что на юго-западе Франции будут найдены огромные античные сокровища, предсказывал еще в XVI в. знаменитый астролог Мишель Нострадамус.

Вскоре после Первой мировой войны в Ренн-ле-Шато приехал Отто Ран, всю жизнь мечтавший найти сокровища Иерусалимского храма и катаров. Ран был уверен, что среди храмовых сокровищ, помимо золота и драгоценных камней, находятся и знаменитый Святой Грааль (чаша, в которую якобы собрали кровь погибшего на кресте Иисуса Христа), и Ковчег (сундук, где хранились десять заповедей, полученных Моисеем от Бога).

Вернувшись в Германию, Ран написал о своих раскопках в Пиренеях книгу, сразу ставшую очень популярной среди бонз Третьего рейха.

Конечно, Гитлера и Гиммлера не могло не заинтересовать предложение Рана найти Святой Грааль и Ковчег Завета.

В 1991 г. в Америке вышла книга «Изумрудная чаша – Золотой Ковчег». Ее автор, Говард Бюхнер, утверждает, что в конце войны нацисты нашли по крайней мере часть сокровищ, спрятанных в Ренн-ле-Шато.

В целях сохранения исторических памятников в Пиренеях французские власти недавно запретили поиски кладов в Ренн-ле-Шато.

По материалам М. Степанова

Копи царя Соломона

Если верить Библии, а не результатам обычных методов археологических исследований, то царь Соломон был, несомненно, баснословно богат. В Третьей книге Царств говорится, что «в золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых…».

Описания различных драгоценных металлов и камней, а также других предметов роскоши и экзотических вещей явно указывают на то, что Соломон их вывозил, причем, очевидно, из дальних стран. На египетском барельефе изображены несметные сокровища, награбленные из храма и дворца Соломона преемником царицы Савской, египетским фараоном Тутмосом III.

Местоположение мифических копей все еще окутано пеленой тайн и разногласий. Библия предлагает соблазнительные, но крайне тонкие путеводные нити. В ней называется два места – Офир и Фарсис. Офир был землей, откуда шло золото, а Фарсис был связан с отправлявшимся за ним кораблем.

Библия не дает подсказки, где был Офир, в ней лишь утверждается, что он существовал. Указывается, что у Соломона был на море «…Фарсисский корабль с кораблем Хирамовым; в три года раз приходил Фарсисский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость и обезьян и павлинов».

Но где был Фарсис? Иезекииль писал, что финикийцы вели там торговлю серебром, железом, древесиной и свинцом.

Царь Соломон. Изображение на средневековой восточной миниатюре

Значение слова Фарсис не ясно, возможно, речь шла о нескольких местах, а не об одном. Раскопки в Махд-ад-Дхабаде в Саудовской Аравии обнаружили гигантский золотой прииск, действовавший во времена Соломона. Возможно, это был Офир, куда последний плавал с царем Хирамом (по Библии, цари сами туда не отправлялись, а посылали своих подданных).

Что же касается экзотических товаров, то царство Тартесс могло быть отправным пунктом для более рискованных морских путешествий вокруг Африки и, предположительно, Америки. Рассказ древнегреческого историка Геродота о том, как финикийцы, выйдя из Красного моря примерно в 600 г. до н. э. в южном направлении, смогли совершить плавание вокруг Африки и вернуться назад по Средиземному морю возле северных берегов Египта, не вызывал ни малейшего недоверия у древних историков. Их путь лежал через Гибралтарский пролив, в непосредственной близости от Тартесса. Подобные путешествия могли предприниматься и во времена Соломона, в ходе которых корабли брали на борт обезьян, слоновую кость, павлинов и негров, вместе с серебром из самого Тартесса, давшего название всем таким путешествиям в целом и типу кораблей, участвовавших в них.

Финикийцы могли открыть… Австралию

Чего только не приписывают этим древним жителям Ливана и Палестины! И создание первого в истории человечества алфавита, и изобретение пурпурной краски, а некоторые называют их первыми купцами.

Но историкам этого показалось мало. Они выдвинули довольно любопытную теорию, что финикийцы побывали у берегов Нового Света на 3 тыс. лет раньше Колумба, а заодно приписали им пальму первенства в открытии Бразилии с Индией и завоз из Южной Америки в Египет табака и кокаина. В доказательство теории открытия финикийцами Южной Америки ее сторонники приводят встречающихся в лесах Амазонки бледнокожих голубоглазых индейцев, якобы являющихся потомками финикийцев.

Только Австралия все еще оставалась неизвестной финикийцам. Это упущение исправил археолог-любитель из Брисбейна – Вал Осборн. Он считает, что финикийцы не только побывали на Зеленом континенте, но даже основали в районе Брисбейна (штат Квисленд) торговую факторию со своим кладбищем, храмом, обнесенным каменными стенами портом и скульптурами.

Осборн утверждает, что австралийское правительство более 40 лет знает об этом, но из опасения испортить и без того напряженные отношения с аборигенами держит информацию в тайне.

Как это ни странно, но хуже всего теорию Осборна встретили не где-нибудь, а на родине древних финикийцев – в Ливане.

Самыми удаленными пунктами плаваний этих предприимчивых торговцев историки считают английский полуостров Корнуолл, где финикийцы покупали олово, и Атлантическое побережье Марокко, где ими была основана торговая колония в Могадоре.

Рельеф с изображением финикийского корабля

В основе многих теорий традиционной истории лежит утверждение, что наши далекие предки не могли совершать длительных плаваний по открытым морям и океанам. Однако в 1947 г. норвежский путешественник Тур Хейердал вышел на сделанной из тростника лодке из Перу и, преодолев почти 7 тыс. км за 101 день, добрался до Полинезии.

В 1970 г. тот же Хейердал построил из египетского папируса новую лодку и отправился на ней через Атлантический океан. Он вышел из марокканского порта, кстати, неподалеку от финикийской колонии Могадор, и через 57 дней подошел к Барбадосу, отмерив 6 тыс. 100 км.

Если Хейердал сумел переплыть Атлантику, то почему этого не могли сделать финикийцы?

Около 600 г. до н. э. фараон Нехо приказал финикийцам выйти в Красное море и вернуться в Средиземное. Плавание длилось 3 года. Каждую осень отважные мореходы приставали к берегу, пахали землю, сеяли зерно, а весной собирали урожай, после чего вновь отправлялись в путь.

Известный американский геолог Марк Макменамин, утверждает, что финикийцы тоже знали о существовании земли по другую сторону Атлантики и Индии. В том, что Макменамин, ученый с мировым именем, недавно открывший в Мексике самые древние в истории человечества ископаемые останки, не шутит, сомневаться не приходится.

Это удивительное открытие Макменамин сделал, изучая золотые монеты, отлитые в Карфагене, крупнейшей финикийской колонии, между 350 и 320 гг. до н. э. Сосканировав монеты и разглядывая их на экране монитора, он обратил внимание, что находящиеся в нижней части монет случайные на первый взгляд узоры из царапин и точек удивительным образом совпадают с картами известного в античном мире греческого географа Птолемея. Единственное отличие – на монетах имеются изображения Америки, которых на карте древнего грека нет.

После открытия Марка Макменамина совсем по-другому можно понять слова Диодора Сицилийского, написавшего около 100 г. до н. э., что «далеко от Африки находится остров значительных размеров, который финикийцы случайно открыли во время плавания вокруг этого материка».

Баальбек, чудо инженерной мысли

Город Баальбек, античный Гелиополис, лежал на одном из важнейших торговых путей Древнего мира – между Дамаском и Тиру сом в Восточном Ливане. Из всех археологических сокровищ Баальбека выделяются постройки, сооружение которых было решительно невозможно без строительной техники, которой тогда не существовало.

Его каменные террасы поражают своими колоссальными размерами. Название его происходит, по-видимому, от имени божества по имени Ваал и указывает на плодородие почвы в долине. Когда римляне начали строить здесь гигантский храм Юпитера, каменные террасы уже были кем-то сложены.

Многотонные монолитные каменные блоки с величайшей точностью уложены друг на друга. Они плотно пригнаны и держатся без связующего состава.

В стену террасы с северо-западной стороны встроены три самых больших в мире обработанных монолита. Это так называемый Трилитон – Чудо трех камней. Каменные блоки имеют длину 29 м, высоту 4 м и толщину 3,6 м. Вес каждого из трех гигантов составляет от 800 до 1000 т.

В Баальбеке нет никакой реки, а местность между каменоломней и террасами всхолмленная и каменистая. Там нет покрытой песками равнины, по которой можно было волоком тащить каменные глыбы. Невозможно себе представить, каким образом привезен на строительную площадку такой неподъемный груз. А ведь многотонные блоки не только доставлены из каменоломни, но и подняты на высоту примерно 7 м (2-этажный дом!).

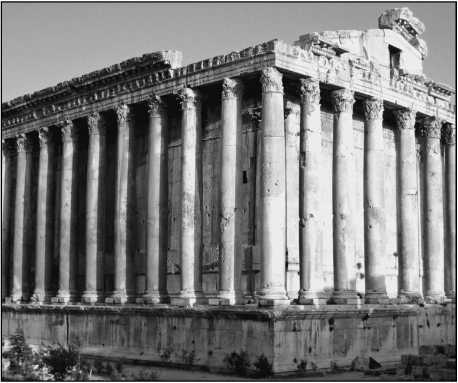

Храм Вакха в Баальбеке. Высота его колонн в три раза выше, чем в Парфеноне

Впервые это место упоминалось в 332 г. до н. э.: речь шла о походе Александра Македонского. Великий полководец завоевал почти весь известный в те времена мир, в том числе и Баальбек.

Поразительно, что ни греки, ни римляне, владевшие Баальбеком в течение нескольких столетий, не удостоили его террасы ни единым словом в многочисленных пространных сочинениях. Террасы не привлекли пристального внимания и современных историков.

Зато для уфологов здесь, пожалуй, все довольно ясно. Путеводной нитью в решении загадки послужила цитата из Библии: «И я видел: и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени из середины огня; и из середины его видно было подобие четырех животных, – и таков был вид их: облик их был как у человека; и у каждого – четыре лица, и у каждого из них – четыре крыла; а ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крылами их, на четырех сторонах их; и лица у них и крылья у них – у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому: во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего» (Книга Пророка Иезекииля, гл.1).

С точки зрения уфологов, это повествование явно указывает на присутствие на Земле инопланетных существ.

Бессмертные руины Персеполя

Весной 334 г. до н. э. Александр Македонский выступил в поход против Персии. Его армия состояла из 30 тыс. пехотинцев и 5-тысячной конницы. Первое столкновение произошло летом 334 г. до н. э. на Геллеспонте при реке Гранте. Победителем в битве с армией противника, численность которой составляла чуть ли не миллион человек, вышел Александр.

1 февраля 330 г. до н. э. Александр захватил и разграбил столицу персов город Персеполь, затем сжег его, а жителей уничтожил. Добыча греков оказалась колоссальной: 120 тыс. талантов серебра, 8 тыс. талантов золота. Александру понадобилось 3 тыс. верблюдов и множество мулов, чтобы вывезти награбленное.

Гибель Персеполя ознаменовала конец великой Ахеменидской державы. Священный город персов, где хоронили царей и куда привозили дань из всех подвластных земель, так и не возродился…

Ныне величественные строения подымаются на фоне мрачной горы, которая с мусульманских времен называется Кух-и-Рахмат (Гора Милосердия).

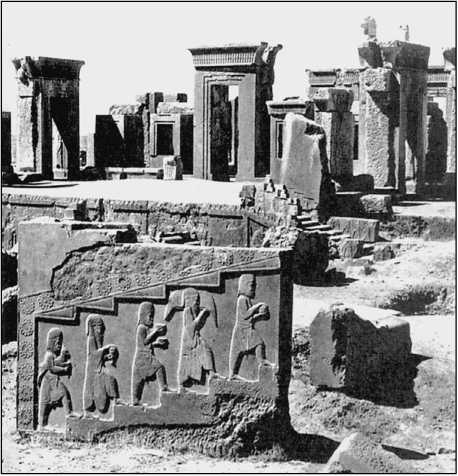

Дворец Дария в Персеполе

Город из камня, Персеполь, был возведен в основном при царе Дарии I. Он строил столицу, желая обессмертить свое имя. В знаменитой Бехистунской надписи, высеченной на отвесной скале, царь оставил о себе память в скромной характеристике: «Я не был лжецом или злодеем… Согласно справедливости поступал я… Я не вспыльчив. Я владею собой и умею сдерживать гнев… То, что один человек говорит против другого, не убеждает меня, пока я не услышу речи обоих… Я – испытанный воин. Мои руки и ноги натренированы. Я хороший всадник. Я хорошо стреляю из лука с лошади и спешившись… О слуга, усердно рассказывай, какой я, как я ловок и как возвышаюсь над всеми».

Дарий I гордился не только собой и своей столицей, но более всего прославлял империю, которую ему удалось создать. Во время раскопок в углах зала его дворца под стенами были найдены каменные ящики, а в них находились золотые и серебряные пластины с надписями Дария на трех языках. Они повествовали о размерах его царства: «Вот государство, которым я владею – от Скифии, которая по ту сторону Согдианы, до Куша, от Индии до Лидии, – которое даровал мне Ахурамазда, величайший из богов».

Был у персов собственный пророк – Зороастр (Заратуштра). Последний утверждал, что его избрал Ахурамазда. Зороастр проповедовал добромыслие, добрословие и добродеяние.

Обрядами жертвоприношений руководили маги, особое племя, отличавшееся правом выполнять жреческие функции. Вероятно, им же приходилось приготовлять хаому.

В ритуалах древних арийцев хаома играла сакральную роль, но о ней ничего определенного не известно. Полагают, что она приводила людей в возбужденное состояние, которое позволяло им «увидеть» будущее. Считают, что хаому получали из эфедры – растения, распространенного в Азии.

С Персеполем тесно связана местность Напишти (арабское название Накши-и-Рустам). Здесь, в скале, в 8 км от Персеполя, высечены гробницы четырех царей из династии Ахеменидов. Они принадлежат Дарию I, его сыну Ксерксу, Артаксерксу и Дарию II. Все гробницы украшены рельефными изображениями воинов, а рядом с ними сохранились руины храма, где по традиции хранился вечный огонь.

…В наши дни уже практически завершены работы по реконструкции большей части построек Персеполя; он вновь поднялся из руин и предстал во всем своем античном великолепии.

Девяностометровая загадка Востока

Если Вавилонская башня существовала, то как она выглядела и для чего служила? Что это было, мистический путь на небеса, в обитель богов? Был ли это храм или астрономическая обсерватория?..

Научная история поисков Вавилонской башни началась с нескольких кусков раскрашенных кирпичей, найденных на месте Вавилонского царства немецким архитектором и археологом Робертом Кольдевеем. Обломки кирпичного барельефа послужили достаточно веской причиной, чтобы кайзер Вильгельм II и только что основанное Германское восточное общество щедро финансировали раскопки древнего города на реке Евфрат на территории нынешнего Ирака.

В 1913 г. уровень грунтовых вод снизился, и археологи смогли приступить к исследованию остатков легендарной башни. На дне глубоких раскопов они освободили из-под наслоений сохранившуюся часть фундамента из сырцового кирпича и несколько ступеней лестницы. С тех самых пор и по сей день продолжается непримиримая борьба между сторонниками различных гипотез, по-разному представляющих форму этой постройки и ее высоту.

Вавилоняне за шесть веков до нашей эры строили величественные сооружения высотой до 90 м, но до наших дней от этих башен дошли только жалкие остатки. Был найден уникальный документ с описанием многоярусной башни в Вавилонии. «Этеменанки» – краеугольный камень Небес и Земли – так назывался знаменитый храм верховного божества Мардука. (Сейчас на месте «храма-небоскреба» раскинулось поросшее тростником болото.)

Вавилонская башня – Этеменанки

Вавилонский зиккурат был самым высоким и самым поздним сооружением такого типа, но он не был единственным высотным храмом в Месопотамии. Словно жемчужины, нанизанные на нить, длинной чередой стояли вдоль двух могучих рек – Тигра и Евфрата – колоссальные святыни. Традиция постройки башен родилась у шумеров на юге Междуречья. Зиккурат, возведенный в Уре по приказу царя Урнамму около 2000 г. до н. э., впервые облицевали слоем кладки из обожженного кирпича и украсили святыню монументальными наружными лестницами. В клинописных текстах, к сожалению, не сообщается об использовании зиккурата. Из поздних вавилонских источников нам известно, что на верхней площадке башни совершались жертвоприношения богам…

Многие историки убеждены, что храмовые башни служили жрецам также в качестве астрономических обсерваторий. Эти сооружения были самыми высокими точками на плоской, как стол, равнине междуречья Тигра и Евфрата. Глиняные таблички сохранили в веках свидетельства глубоких познаний вавилонских мудрецов в астрономии.

Астрономия была в те времена чисто вавилонской наукой.

Возможно, евангельские волхвы, пришедшие поклониться новорожденному младенцу Иисусу, происходили из Вавилонии, ведь никто другой из современников не обладал достаточными знаниями, чтобы предсказать появление на небе Вифлеемской звезды.

Легенда о вавилонском столпотворении, в которой говорится, что Бог покарал людей за гордыню, сформировала у многих европейских народов отрицательное отношение к царству Вавилонскому как рассаднику греха и порока. В действительности нравы и обычаи в тех краях были вполне пристойными.

О плачевном конце Вавилонского царства в Библии говорится как о возмездии за грехи и высокомерие перед Господом. Огненные письмена «МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ПЕРЕС», появившиеся на стене дворца, возвестили неизбежную гибель царя Балтазара и раздел царства между врагами. Библейская мораль ясна: усмири гордыню, не замахивайся на то, что тебе не под силу, иначе будешь повержен.

У строителей Вавилонской башни есть много последователей в разных странах, и рекорды высоты зданий падают один за другим – технический прогресс этому способствует. Но даже по сравнению с современными гигантами 90-метровая Вавилонская башня – впечатляющее достижение древних строителей.

Кхинга, гималайская Троя

В Непале, в южной части провинции Мустанг, лежит долина Кали-Гандаки. Там проходит важнейшая дорога, пересекающая с севера на юг неприступные горы Гималайского хребта. Высокогорную долину закрывают с двух сторон крутые «восьмитысячники» Дхаулагири и Аннапурна, ревниво хранящие от чужеземцев свои тайны.

Через долину Кали-Гандаки в течение многих столетий проходил «соляной путь», соединявший Тибет с равнинными районами Индии. Историки подсчитали, что за один только XIX в. по горным тропам перевезли около 10 тыс. т соли. Для защиты важного торгового пути на небольших расстояниях друг от друга построены мощные укрепления. Теперь по старым торговым тропам проводники водят группы иностранных туристов.

Долина Кали-Гандаки

В разгар сезона в Кагбени многолюдно и шумно. Но уже в десяти километрах от поселка не встретишь ни одной живой души, но то и дело попадаются на пути руины жилищ, монастырей и крепостей, заброшенных несколько столетий назад.

В поселке Кхинга, примостившемся на высоте 3400 м, в горном оазисе найдена «гималайская Троя» – холм на краю поселка, скрывающий древние развалины.

До 1990 г. о древнейшей и средневековой истории Гималаев было не известно практически ничего. Жители Непала живо интересуются историей своего края, и «гималайская Троя» произвела в их стране сенсацию. «Тогда, в июле 1990 года, я впервые увидел холм Кхинга-Калун: 13-метровая насыпь круто поднималась над почти горизонтальным полем у восточной околицы Кхинги. Я смотрел на холм и понимал, что это моя Троя», – вспоминает профессор Хуттель о своей первой встрече с этим необыкновенным местом.

Ученые пытаются отыскать в холме подтверждение одной народной легенды. Глубоко под холмом Кхинга-Калун, гласит легенда, находится крепость «царственного всадника с сотней скакунов, хозяина трехсот домов». Название холма само по себе многозначительное: слово «калун» значит «развалины» или «опустелое место», а «кхинга» означает «дворец или укрепленный замок». Может быть, там и вправду стоял дворец правителя – гордого властелина 100 лошадей и 300 домов? Поселение Кхинга основано, по всей вероятности, во II в. до н. э. Археологи нашли не только человеческие кости, но и большое количество костей животных, в том числе фрагменты скелетов не менее сорока лошадей. Над этим захоронением в более позднее время была построена крепость.

Археологи докопались до каменной гробницы, находящейся на том же уровне, что и укрепления II–I вв. до н. э. В каменном склепе были похоронены 25 человек и 15 лошадей, кроме того, там же лежали останки других животных – судя по всему, отходы со скотобойни.

Ученым не удалось пока выяснить, почему люди, поселившиеся в Кхинга-Калуне, забрались так высоко в горы. Существует гипотеза, что в древности в Гималаях деревья росли на гораздо большей высоте, чем теперь. Сейчас в долине остался только небольшой оазис, а раньше там зеленели густые леса и обширные луга, которые привлекали в горы пастухов и земледельцев.