500 великих загадок истории

Загадки каменных полчищ

Давно известно, что у почитаемых храмов, тон, семейных реликвий, амулетов и даже у детских игрушек, переходящих из поколения в поколение, со временем увеличивается их внешняя энергетическая оболочка (подобно атмосфере планеты) при доброжелательном отношении к ним людей. Подобная энергетическая оболочка, похоже, растет и вокруг каменных (и иных) памятников, которым люди отдают память уважения. К таким памятникам относятся также менгиры и шары. Древние жрецы знали свойства образования и методы использования этих энергетических оболочек вокруг материальных объектов (тел), включая и людей.

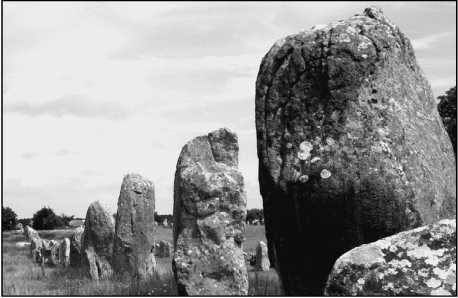

В Европе, Азии, Африке и других местах планеты встречаются загадочные скопления менгиров. Они образуют многорядные прямолинейные или кольцевые и полукольцевые структуры. Так, например, на северо-западе Франции, в Бретани (на пути древних переселений народов), у основания полуострова Киброн, вблизи города Карнак, находился громадный комплекс каменных культовых сооружений. Рядом с «галерейной гробницей» кургана, обложенного камнями, находится дольмен и могильник, а также огромный полукруг из 70 тесно поставленных камней. К этим сооружениям подходят три аллеи из менгиров, как колонны воинов. Одна из аллей размером 90 х 1000 м включает 11 рядов из 1100 камней. Вторая аллея 100 х 1180 м составляет 10 рядов из 1000 камней. Третья – размером 130 х 820 м имеет 13 рядов их 820 камней. Высота менгиров в аллеях увеличивается по мере приближения к основным сооружениям гробницы с 0,6 до 3,7 м. Все три аллеи ориентированы в направлении северо-восток-юго-запад. Эти каменные ряды напоминают построенные войска, производя ошеломляющее впечатление. Местные легенды утверждают, что это заколдованные каменные воины. Только раз в году, в сочельник (когда заколдованные силы утрачивают силу), серо-зеленые гранитные фигуры спускаются к воде напиться.

«Каменные полчища» Карнака

Предположительно, возведение подобных культовых сооружений в Бретани велось в разные исторические периоды от 2,6 до 5 тыс. лет тому назад. Эти каменные аллеи входят в комплекс культовых сооружений, сопутствующих усыпальницам. Поэтому одна из аллей называется «место мертвых», а вторая – «место сожжения». Рассматривая энергополя вокруг каждого из менгиров, мы видим, что они взаимодействуют с энергетикой кургана, дольмена. Аналогичное взаимодействие энергетики происходит между деревьями, между различными органическими и неорганическими объектами. Подобное энергообразование и взаимодействие наблюдается в концертном зале или театре, когда энергополе зрителей (сидящих рядами) и энергополе артиста объединяются, входят в контакт. Такие периоды для артистов являются мечтой, когда зал и артист живут одним дыханием, одними чувствами, мыслями.

Пирамиды в… Англии

Мы привыкли думать, что такие сооружения, как пирамиды, характерны прежде всего для Египта и Мексики, но оказалось, что это не так. Пирамиды есть на Канарских островах, в Гондурасе, Гватемале, Сальвадоре, Перу. Курганы, которые сооружались на Руси нашими далекими предками, тоже вполне можно назвать пирамидами.

Эти удивительные строения воздвигались в местах выхода на поверхность Земли мощных энергетических потоков. А вот от того, какой конструкции пирамида сооружалась, зависело качество ее воздействия на человека. Довольно часто, находясь на пирамиде, человек ощущает положительное воздействие, а проникая внутрь, через некоторое время погибает.

Оказывается, людям для существования нужен определенный энергетический уровень окружающей среды. Когда он слишком высок, это может губительно сказываться на его здоровье.

В Англии есть удивительно живописное местечко с неанглийском названием – Пенья-де-Берналь. Гора, которая находится там, своими очертаниями напоминает пирамиду. Рядом с ней расположилась деревенька, в которой люди живут до 100 и более лет, никогда не болеют и отличаются удивительной выносливостью. В соседней же деревне долгожителей нет, человеческий век там не превышает 75–80 лет. Многочисленные специалисты по биолокации, приезжавшие в Пенья-де-Берналь, установили, что гора излучает полезную человеческому организму энергию как раз в сторону деревушки долгожителей. А вот внутри горы имеется, судя по всему, неблагоприятное энергетическое завихрение. Раньше там существовало несколько шахт по добыче изумрудов и золота. Но потом оказалось, что шахтеры, работающие внутри горы, мрут как мухи. Приблизительно через год после того, как люди уходили внутрь горы, их жизненный путь заканчивался. И теперь, несмотря на то что ценные полезные ископаемые залегают совсем неглубоко, желающих работать в шахтах не находится.

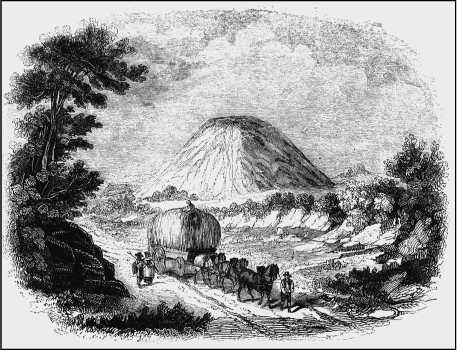

А вот единственная в мире земляная пирамида Силбери-Хилл, подъем на которую закрыт, кажется, возрождает в людях все их лучшие качества. Добившись разрешения местных властей, ученые поднялись наверх вместе с небольшой группой, состоящей из двух англичан, ирландца, новозеландки и австралийки. Оказавшись на вершине, участники восхождения уже через пять минут перезнакомились, а вскоре сели в кружок, обнялись и стали говорить друг другу приятные вещи.

Единственная в мире земляная пирамида Силбери-Хилл

И все-таки пирамиды – строения для Англии нетипичные. Возникает вопрос, используются ли в этой стране места выхода на поверхность земли энергии для целительства, как, например, в Мексике?

Англичане верят в то, что некоторые объекты, возведенные в глубокой древности, обладают целительной и даже волшебной силой. В одном из укромных местечек старой Англии находится огромный камень с выдолбленным в нем отверстием. Считается, что бесплодная женщина, пролезшая сквозь это отверстие, сможет забеременеть. Современные респектабельные англичанки время от времени прибегают к помощи необычного камня.

Сокровища Тартесса

Начиная с XIX в. историки, археологи и главным образом искатели кладов пытались «выйти на след» легендарного Тартесса, древнего города, о красоте и роскоши которого с восхищением рассказывали античные писатели, а еще ранее скупо упоминали финикийцы. В Ветхом Завете Тартесс именуется Таршишеми, и пророки не раз говорят о нем как о символе богатства и изобилия.

О местоположении Тартесса шли споры, и найти его никому не удавалось. Одни авторы утверждали, что Тартесс находился на неких островах в Гибралтарском проливе, другие, и таких было большинство, указывали на то, что город лежал на южном побережье Испании за Столпами Геракла, на берегу Атлантики. Выдвигалась даже версия, что Тартесс являлся частью легендарной Атлантиды, вместе с ней во время величайшей геологической катастрофы опустился на дно морское и навсегда канул в вечность. Греки полагали, что далеко на западе лежала неведомая земля и именно туда отправился могучий Геракл в поисках золотых яблок Гесперид. Там же он воздвиг для обозначения «пределов мира» две высокие скалы по обе стороны узкого пролива – знаменитые Столпы.

Многие мореходы уходили в море, надеясь достичь земли на западе, ибо до их слуха доходили не только легенды о подвигах мифических героев, но и полусказочные истории о богатствах той земли.

Однажды, около 660 г. до н. э., как сообщает историк Геродот, купец с острова Самос Колей был заброшен бурей за Столпы Геракла и попал в город-государство Тартесс, где мудро правил царь Аргантион. Колей сумел вернуться на родину и привезти с собой более 1,5 т серебра, по свидетельству летописца, «получив такую прибыль, какой не получал в то время ни один грек».

В начале XX в. правоту древних греков взялся проверить немецкий археолог Адольф Шультен, и для этого ему понадобилась вся его долгая жизнь. Шультен установил, что Тартесс был главным городом довольно крупного государства, в состав которого входили земли как к востоку от Гвадалквивира, так и к западу вплоть до пределов современной Португалии. На территории бывшей державы тартессийцев Шультен и его помощники открыли следы великолепной цивилизации: остатки искусных гидротехнических сооружений, руины монументальной архитектуры, рудники и мастерские, где обрабатывали руды, получая дррагоценные металлы.

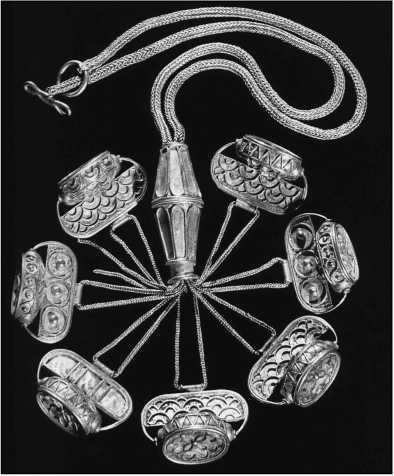

Золотое украшение из знаменитого клада, найденного на юге Испании

В 1958 г. в местечке Эль-Карамболо около Севильи были обнаружены богатейшие захоронения, полные золотых и серебряных изделий редкой красоты, бесспорно принадлежавших тартессийцам.

Легенды не лгали. Однако самого легендарного Тартесса Шультен так и не нашел.

Вместо величественного города-порта ученый обнаружил в устье Гвадалквивира лишь остатки рыбацкого поселения времен эпохи владычества Рима и золотое кольцо с надписью на греческом языке. Тогда-то он выдвинул предположение, что столица Тартессийской державы ныне покоится на дне моря.

Многие историки подхватили идею Шультена и даже предположили, что Тартесс с его самобытной, внезапно расцветшей и неожиданно исчезнувшей цивилизацией являлся одним из крайних форпостов Атлантиды. После гибели великой метрополии он еще процветал несколько столетий, но, к несчастью, подвергся той же печальной участи.

Тайны друидов

Сейчас часто пишут о кельтских жрецах-друидах. У них есть поклонники и последователи. Они предлагают свои версии истории кельтов. Чаще всего упоминают легендарную «битву деревьев», относя ее к времени примерно за четыре столетия до нашей эры. От битвы отсчитывают эпоху расцвета в жизни кельтов. Завершают этот период даже не завоеванием Галлии легионами Цезаря, а штурмом римлянами святилища друидов и жриц-друидесс на острове Англси в Британии в 81 г. н. э. В ответ на нападение бритты подняли восстание. Во главе его встала женщина-воительница Боадиция, по сей день почитаемая англичанами. Ивее же в первые века нашей эры могущество друидов ослабло. Наконец, после разрушения еще одного святилища Авалона – легенды относят это событие еще на пять столетий позднее, – начинается современная история кельтов, сохранивших свою культуру в Шотландии, Ирландии, Уэльсе и французской Бретани.

Оказывается, нам всем знаком пример, подтверждающий долгое влияние друидов в Британии и точность устной традиции. Многие в России знают – пращуром по отцовской линии великого русского поэта Лермонтова был шотландский народный певец-бард Томас Лирмант. Жил он в XIII в. и получил прозвище Томас Рифмач. Затем он стал героем легенд. В свое время шотландскую народную балладу «Томас Рифмач» на русский язык перевел С. Маршак.

Известно, что период ученичества оватов, включая изучение священных стихов, занимал ровно семь лет, и все это время ученики носили именно зеленые одежды. Так что народная традиция точно описывает обряды друидов. Сохранение обычаев кельтов именно в Шотландии не должно нас удивлять – римские легионы не смогли покорить свободолюбивых горцев тогдашней Каледонии, римлянам даже пришлось воздвигать крепостную стену вдоль пограничной реки Твид, чтобы самим защититься от набегов. Остатки этой стены сохранились до сих пор. Выходит, когда-то римляне отгородились от этих мест, позволив там сохраниться и кельтским преданиям.

Друиды верили в переселение души – это напоминает индуизм, но без «классической» реинкарнации. Историки не считают сходство случайным, напротив, отмечают, что следы наиболее древних верований индоевропейских племен сохранились на самой западной и самой восточной окраинах их мест обитания. Любопытно другое. Друиды активно участвовали в обороне своих земель, а индусские брахманы не имели права не только воевать, но даже наблюдать за ходом сражений. Считают, что кельты сохранили древние обычаи, дошедшие до нас от эпохи, когда еще было разделение власти на светскую и духовную. Поэтому в жизни своих племен друиды играли очень важную роль. Недаром налаживание взаимоотношений с кельтскими жрецами было столь важным для Цезаря.

Многие сведения о мире друидов донес до нас именно этот завоеватель, написавший известные «Записки о галльской войне». У кельтов было свое буквенное письмо – его называют огамическим в честь легендарного жреца Огама, придумавшего письмена, которые нанизывались на единую нить подобно бусам. В огамических знаках использовали двадцатиричную систему счисления. Это понятно – общее число пальцев на руках и ногах легло в основу древнего счета у многих племен. Какова была реальная сфера влияния друидов? Оказывается, она много шире, чем современная область распространения кельтских языков.

Так, до нашей эры в низовьях Рейна жили белги, давшие название современной Бельгии. Кельтское племя бойев, некогда вторгшееся в Италию, дало название нынешнему городу Болонья. Это же племя дало имя и

Богемии – ныне это Чехия. Там кельты позднее слились со славянами. Но в тех краях были у них с предками славян и войны… До сих пор на востоке Германии известна роща, которую жившие там до XII в. славяне-бодричи чтили как место победы над кельтами их вождя-родоначальника по имени Бодр. Вот мы в своем путешествии в мир друидов и дошли до той самой легендарной «битвы деревьев».

Известно, что кельты почитали дуб. А каким было главное дерево у славян?

Оказывается, священным деревом у славян был клен. Такой вывод следует из работ академика-этнографа Никиты Толстого и его учеников. Речь идет вот о чем. В Полесье, на стыке территорий России, Белоруссии и Украины, ученые долго выясняли, какими растениями украшают дома в деревнях на Троицу. И оказалось, что кленовые листья встречаются почти везде, зато «вторые» растения в каждом районе разные.

Судя по тому, что мы знаем о тогдашнем поклонении Солнцу, наиболее достоверно особое выделение четырех деревьев – дуба, оливы, березы и бука. Каждому из них соответствует один день – весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния соответственно. Но в эти дни проходили обряды посвящения в жреческое сословие. В аналогичном славянском календаре главную роль должен был играть клен, наверное, существовал и праздник клена. Жрецы были уверены в различии характеров людей, родившихся в разные сезоны под покровительством разных деревьев.

Типизация людей «по деревьям» основывалась на знании сезонных закономерностей, сейчас позабытых. Даже принятая у кельтов «табель о рангах» связана с особенностями характеров, приписываемых людям, которым «покровительствует» то или иное дерево.

Популярный в США праздник Хэллоуин, во время которого ряженые надевают личины из тыквы, восходит к кельтскому Самайну – «празднику мертвых» или «ночи дикой охоты». Только все это очень поверхностно.

А нет ли в тех же англоязычных странах следов каких-то более глубоких знаний друидов? Оказывается, есть. Например, их священные письмена, более сложные и архаичные, чем уже упомянутые огамические знаки, оставили свой след в типичных кельтских узорах.

Сейчас часто обсуждают вопрос о том, существовало ли некогда в Европе узелковое письмо, известное по другим регионам Земли. И тут традиционные кельтские узоры дают большой материал для исследователей.

Магия этрусков

В 1968 г. итальянские рабочие расширяли автомагистраль от Римини к Адриатическому побережью. Эти места издавна славятся многочисленными древними захоронениями, поэтому никого не удивляло, когда в ковше экскаватора оказывалась урна с прахом или кувшин с позеленевшими от времени монетами. Однако в какой-то момент работы были приостановлены. Все замерло в ожидании главного археолога Джино Виниччо Джентили, руководившего раскопками в тех местах.

Видавший виды археолог был потрясен увиденным: золотые пластины, изделия из янтаря, резьба по дереву, бронзовые вазы, шлем, драгоценные украшения, треножники, резная скамеечка для ног, соломенные корзины, несколько погребальных урн, завернутых в льняное полотно, и множество других уникальных предметов, которые на протяжении многих веков скрывала в себе земля, словно пытались рассказать, что в этих местах процветала в свое время древнейшая цивилизация этрусков.

Этрурия, возникшая в 1-м тыс. до н. э. и располагавшаяся на северо-западе Апеннинского полуострова, – одна из немногих цивилизаций, ярко вспыхнувшая, подобно звезде на небосклоне, и столь же быстро угасшая. Этруски, племена, происхождение которых до сих пор остается загадкой, создали цивилизацию, предшествовавшую римской и в значительной степени повлиявшую на нее.

В VII в. до н. э. в Этрурии были воздвигнуты 12 городов-крепостей, защищенных массивными стенами. Через некоторое время они стали городами-государствами, в каждом из которых был свой царь. Каждый год в марте представители всех 12 городов собирались у храма Вольтумна – божества, изображавшегося в виде двуполого существа, – и избирали главу своего союза и претора, который при необходимости возглавлял этрусскую армию.

Известно, что уже в VII в. до н. э. этруски знали письменность. «Учение Тага» – «библия» этрусков, написанная на восковых табличках, к сожалению, не дошла до наших дней. Ученым удалось восстановить удивительную этрусскую легенду о событиях, произошедших в незапамятные времена. Однажды маг Тархон пахал землю и с такой силой налег на плуг, что вспорол ее лоно глубже, чем следовало. Он и сам не понял, что нож плуга разрушил «стену, отгораживавшую людей от подземного мира». Дойдя до края поля, Тархон оглянулся и увидел, что из борозды пытается выбраться маленький мальчик. «Мальчик» сказал, что он Таг, сын верховного жреца этрусков Тина. Чародеи знали, что Тин сидит на огромной горе и наблюдает за тем, что происходит в мире.

Сосуд с этрусским алфавитом. VII–V вв. до н. э.

Оказалось, что Таг поднялся из подземного мира для того, чтобы предсказать будущее этрусков, судьба которых, по его словам, сложится славной, но трудной. Маги записывали каждое слово Тага на восковые таблички.

Увы, несколько восковых табличек, сохранившихся с тех легендарных дней, повествуют лишь о гаруспии – способе гадания по печени животных.

В 1877 г. неподалеку от итальянского города Пьяченца фермер, работавший на своем поле, обнаружил в земле странный бронзовый предмет длиной 12,5 см.

Лишь через 17 лет загадочная находка попала в Миланский музей. В то время там как раз находился ученый-этрусколог, который и установил, что загадочный предмет – не что иное, как бронзовая печень. В нескольких фрагментах дошедших до наших дней образцов этрусской письменности описываются способы гадания по печени животных.

Современные ученые пришли к выводу, что «печень из Пьяченцы» использовалась в качестве учебного пособия при обучении искусству гадания.

Существовала также каста жрецов-фулгаторов, гадавших по грому и молниям. Они мысленно разбивали небосвод на 16 секторов, в каждом из которых, по их убеждению, обитал определенный бог. В зависимости от того, из какого сектора пришла молния (от доброго бога или злого), делалось благоприятное или зловещее предсказание. При этом следовало принимать во внимание форму, цвет и траекторию движения молний. Согласно поверью, фулгаторы умели вызывать грозу.

Магические знания этрусков довольно часто эксплуатировались римлянами. Сохранились документы, согласно которым гаруспик Спуринна в 44 г. н. э. предупреждал Юлия Цезаря о том, что тот может погибнуть в мартовские иды от руки убийц. Цезарь не внял предостережению, за что, возможно, и поплатился. Кстати, этрусские жрецы занимались не только предсказаниями судьбы. Они были прекрасными врачами, знали множество лекарственных трав и успешно их использовали для лечения больных. Более того, в музее Ливерпуля выставлены золотые зубные протезы, найденные в этрусских гробницах.

Цивилизация этрусков остается одной из самых таинственных в Средиземноморье. Прекрасная страна возникла очень быстро, но столь же быстро и исчезла. К началу III в. до н. э. все этрусские города оказываются завоеванными римлянами.

Кносские игры с быком

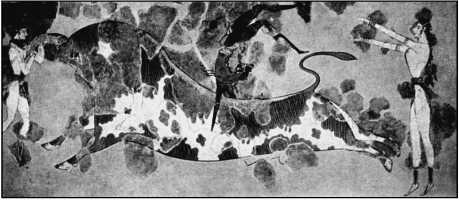

До сих пор ни один из современных гаучо и матадоров не отваживался повторить то, что, судя по дошедшим до нас изображениям, проделывали критские акробаты с быками; многие специалисты считают подобные трюки физически невозможными. Как бы то ни было, мы не можем не доверять имеющимся письменным свидетельствам.

Он или она (правильнее, вероятно, было бы назвать такое существо «оно», ибо если гермафродит – не миф, то акробаты с быками, без сомнения, – его ярчайшие представители), должно быть, являл собой поразительное зрелище. Известная писательница Мари Рино в своем романе «Король должен умереть», в основу которого положена легенда о Тесее, изобразила такого акробата как кумира толпы – некую звезду. И для этого, безусловно, у нее были все основания. Ближе всех по духу к критским прыгунам, пожалуй, стоят участники состязаний колесниц в императорском Риме.

Изображение игр с быком из Кносса. Около 1500 г. до н. э.

Попробуем представить себе акробата в Кноссе. Вот он пересекает внутренний дворик белокаменного дома, выходит на улицу. Идет неторопливо, с достоинством, ожидая, когда его узнают, и ни минуты не сомневаясь, что так оно и будет. Подобно лихому кавалеристу, не расстающемуся со своими шпорами, как бы они ни мешали ходьбе, минойский акробат не снимает гетр с ножными браслетами – атрибутами своей профессии. Его яркая или красиво расшитая набедренная повязка безупречна; на руках – дорогие браслеты, волосы тщательно завиты, на лице грим.

Прежде всего необходимо поймать быка. Если несравненное искусство акробата приберегается для самого представления, то эту часть работы сделает за него коллега, впрочем, почти не уступающий ему в мастерстве. На одном из кубков изображен человек, не перепрыгивающий через быка, но явно попавший в затруднительное положение. Пожалуй, он даже рискует жизнью. На одном из фрагментов видна веревка над быком и развевающиеся кудри. Судя по всему, эти сцены показывают именно процесс поимки быка, а не саму акробатику.

На одном кубке виден связанный бык. Можно смело предположить, что он уже усмирен. Рядом – еще один бык, целеустремленно идущий по следу. Между животными происходит амурная сцена. Корова, однако, не более чем приманка, которой искусно манипулируют, как в привычной нам пантомиме. Быка оставляют в дураках, и вид у него при этом соответствующий.

Наконец, все готово для представления. Бык – Бог знает, какими стараниями – выдрессирован, акробаты путем изнурительных тренировок – подготовлены. В нашем распоряжении имеется печать с изображением не слишком эффектного прыжка сбоку, а также ряд печатей, бронзовая статуэтка и фреска в натуральную величину, показывающие более захватывающий прыжок, наверняка венчающий собой представление.

Фреска с изображением прыжка через быка, датируемая 1500 г. до н. э., была обнаружена в небольшом дворике восточного крыла – личных покоев – Кносского дворца.

Место проведения игр не вполне ясно. В Кноссе, возможно, они происходили на ровной площадке между рекой и личными покоями. Вполне вероятно, все могло состояться и на большом центральном внутреннем дворе. Джеймс Грэхем, исследователь минойской культуры, выяснил, что колонны храма на так называемой храмовой мини-фреске схожи с руинами, обнаруженными на западном фасаде внутреннего дворика Кносского дворца; кроме того, замечает Грэхем, центральные дворики Кносского, Фестского и Маллиасского дворцов столь удивительно похожи, что невольно возникает предположение – а не были ли они построены по «типовому проекту», подобно теннисным кортам? Между прочим, из храмовой фрески неясно, за чем именно наблюдают толпа и придворные дамы. Сам термин «игры с быком» – всего лишь изобретение археологов и переводчиков, хотя оно и не лишено смысла. Учитывая исключительную зрелищность игр и то, сколь они часто являлись объектом минойского искусства, просто невозможно представить, что они проводились в отсутствие зрителей.

Можно ли на этом основании назвать минойский образ жизни матриархатом? Для этого нет достаточных оснований; к тому же не следует забывать, что минойцы известны в истории в основном благодаря царю Миносу. Не исключено, правда, что здесь, как и в Египте, царский титул передавался по женской линии, то есть через брак с наследной принцессой.

Участие в играх с быком, разумеется, требовало от женщин качеств, далеких от мягкости и нежности. Возможно, эти забавы были своего рода рецидивом былого женского верховенства в сочетании с тем, что мы назвали бы сейчас «положение обязывает». Возможно, дамы царского рода обязаны были по долгу крови участвовать в наиболее важных, символически значимых, но вместе с тем малоприятных занятиях, от игр со змеями до игр с быками.

Акробатика с быками была, безусловно, глубоко символична и имела религиозное значение.

Минойцы не поклонялись быку. Скорее, он был самой значительной жертвой, приносившейся матери-земле; значительной по своему внушительному виду и, как предполагалось, наиболее приемлемой с точки зрения адресата.

А. Эванс, производивший раскопки, наткнулся на маленький домик в Кноссе, поврежденный огромными блоками, разбросанными в радиусе 6 м вокруг. В основании одного из находящихся рядом домов, также разрушенном при землетрясении и заполненном мусором, он нашел черепа двух огромных быков, основание рога одного из которых превышало в обхвате 30 см. Эванс сделал вывод: «Перед тем как здание перестало служить местом обитания человека, в нем совершались торжественные очищающие жертвоприношения подземным силам». Ученый имел возможность дважды испытать на себе действие этих сил. Первый раз – когда рабочие заканчивали расчистку того самого дома, вдруг ощутился мгновенный резкий толчок, достаточно сильный, чтобы опрокинуть одного из рабочих, сопровождающийся глухим гулом. Второй случай произошел, когда Эванс читал вечером в постели на вилле «Ариадна», построенной им для себя на площадке раскопок. Эванс решил не покидать здания, считая его достаточно прочным. «Но здание трещало и скрипело, качаясь из стороны в сторону, готовое вот-вот рухнуть. Небольшие предметы валились в разные стороны; вода из наполненного до краев ведра выплеснулась почти полностью… Из недр вырывался глухой звук, похожий на приглушенный рев разъяренного быка».

Не в этом ли связь между быком и матерью-землей? По мнению Эванса, именно в этом. Возможно, имя быка служило ругательством, а акробат с быком, смазливый идол придворных красавиц, олицетворял собой Святого Георгия для простолюдинов. А может, слово «бык» звучало для минойцев не просто как ругательство, а еще страшнее – так, как для нас сейчас звучит «бомба»?