500 великих загадок истории

Но ни одна из этих и многих других версий не была подкреплена достоверными данными. Многочисленные поисковые экспедиции проверяли их одну за другой. Была вскрыта и «могила Фоссета». Останки исследовали видные лондонские эксперты и пришли к выводу, что здесь был похоронен кто-то другой.

Поисковым партиям, направленным в сельву по следам Фоссета, удалось собрать несколько отрывочных сведений о судьбе пропавшей экспедиции. Вождь одного из индейских племен утверждал, что он провожал трех белых людей до дальней реки, откуда они пошли на восток. Офицер бразильской армии нашел, как он считал, компас и дневник Фоссета, однако компас оказался простой игрушкой, а «дневник», судя по его содержанию, – записной книжкой какого-то миссионера.

Высказывалось множество предположений, куда направилась маленькая экспедиция после того, как рассталась с носильщиками в Лагере мертвой лошади. Дело в том, что Фоссет умышленно не назвал точно свой предполагаемый маршрут. Он писал:

«Если нам не удастся вернуться, я не хочу, чтобы из-за нас рисковали спасательные партии. Это слишком опасно. Если при всей моей опытности мы ничего не добьемся, едва ли другим посчастливится больше нас. Вот одна из причин, почему я не указываю точно, куда мы идем».

Загадочный город, который искал полковник Фоссет, не найден до сих пор. Впрочем, в тех местах, куда направлялась его последняя экспедиция, никакого древнего города нет. К этому выводу пришел младший сын полковника, дошедший впоследствии до указанного отцом пункта. Воздушная разведка также не обнаружила в сельве ничего похожего на покинутый город.

Полковник Фоссет не успел дописать книгу о своей жизни и приключениях. Это сделал за него младший сын, Брайан Фоссет, использовав рукописи, письма, дневники и отчеты отца. Свою книгу он назвал «Неоконченное путешествие», в надежде, что его продолжат другие, и на ее страницах постоянно присутствует Перси Фоссет – профессор Челленджер, исследователь, бросивший вызов тайнам сельвы и навсегда затерявшийся где-то в огромном и таинственном мире, загадки которого он так стремился постичь.

Гуатавита: в поисках «позолоченного человека»

Более 300 лет Эльдорадо как магнитом притягивает к себе искателей золота, их даже не останавливает то, что в лучшем случае они теряют свои деньги, а в худшем – жизни.

Золотая лихорадка началась в XVI в. с того, что испанский путешественник Гонсало Фернандес де Овьедо поведал о церемонии посвящения в вожди племени индейцев муисков на озере Гуатавита. Он слышал этот рассказ от аборигенов во время своего пребывания в Южной Америке с 1535 по 1548 г.

Церемония назначения нового правителя индейцев муисков проходила у озера Гуатавита. Прежде чем кандидата провозглашали вождем, он несколько месяцев проводил в одиночестве в пещере вдали от озера. У лагуны озера Гуатавита, где совершался священный обряд, собиралось взрослое население индейцев муисков. Мужчины сооружали из тростника огромный плот. По краям плота устанавливались четыре медные чаши, наполненные сухим мхом, изюмом и различными душистыми растениями. Мужчины и женщины украшали себя длинными разноцветными перьями, золотыми цепями, головными уборами, садились в лодки и ждали начала обряда.

На плоту в медных чашах раскуривали благовония, что и служило знаком начала обряда посвящения в вожди. Несколько мужчин раздевали будущего вождя догола и растирали его золотой пылью до тех пор, пока все его тело не становилось похожим на статуэтку из драгоценного металла. Затем его усаживали на плот, нагруженный золотыми изделиями, который вместе с изборником и четырьмя его помощниками отчаливал от берега. Процессия останавливалась в центре озера, затем «золотой человек» и его помощники сбрасывали сокровища с плота в озеро. Этот процесс занимал не менее часа, потому что золота было очень много. Когда драгоценный груз поглощался водой, нового вождя приветствовали радостными возгласами, музыкой барабанов и труб.

Чтобы быть поближе к золоту индейцев, испанцы построили на земле муисков город Санта-Фе-де-Богота, и оттуда в глубь непроходимых джунглей, высоко в горы стали отправляться одна за другой экспедиции. Бывало, что из многочисленного отряда возвращались живыми два-три человека.

В 1545 г. один из подчиненных лейтенанта Эрнана Переса де Кесады – прославленного испанского военачальника – уговорил его совершить авантюру. Молодой Лазаро Фонте, услышав легенду о «золотом человеке» с озера Гуатавита, пришел к выводу, что золото со дна озера можно достать, ведрами вычерпав воду. Эта мысль пришлась по душе де Кесаде.

Фонте с несколькими сотнями солдат и крестьян принялся за работу. На обмелевших берегах Гуатавиты было найдено золотых изделий на 4000 песо. Крупная по тем временам сумма. Но она не стоила того, чтобы загнать в гроб более 250 человек…

В 1580 г. испанский негоциант Сепульведа, обосновавшийся в Санта-Фе-де-Боготе, предпринял еще одну попытку достать золото индейцев со дна озера Гуатавита.

В архивах имеются документы, датированные 1586 г., согласно которым Сепульведа отправил в Мадрид испанскому королю Филиппу II корабль с золотом, а также огромный изумруд.

Среди находок Сепульведы на Гуатавите были золотые латы, нагрудные диски весом до 9 кг, статуэтки, украшения, драгоценные камни размером с куриное яйцо.

Получив свою долю золота, купец решил пустить все состояние на новую попытку обогащения.

Сепульведа сооружал котлован за котлованом, но их один за другим разрушало водой. Уровень воды не понижался. Гибли люди, а новые рабочие, зная, что их ожидает верная смерть под очередным завалом, отказывались трудиться на обезумевшего золотоискателя. В конце концов Сепульведа подхватил лихорадку и умер, не осуществив своей мечты. Его семья осталась нищей.

В 1898 г. была организована компания по эксплуатации лагуны озера. Британский представитель компании в Колумбии Хартли Ноулз намеревался прорыть туннель к центру озера и через него откачать воду, построить шлюз, регулирующий отток воды из водоема.

План удалось осуществить. Туннель прорыли, шлюз установили, воду откачали. И тут выяснилось, что дно покрыто 3-метровым слоем жидкой глины и извести. В такую пучину никто не решился погрузиться. Стояла жаркая погода, а когда через несколько солнечных дней инженеры вновь спустились к озеру, то обнаружили там… прочнейшее покрытие. Смесь глины и извести блокировала шлюз и уничтожила туннель.

Попытки пробить панцирь из глины и извести над золотым хранилищем предпринимались множество раз.

Использовали механические драги, всевозможные буровые установки, пневматические подъемники и многое другое. Но к 1965 г. терпение колумбийского правительства было исчерпано. Оно объявило озеро Гуатавита национальным, историческим и культурным заповедником и взяло его под государственную опеку.

Сила, размягчающая камень и бивни

Каждый континент скрывает в себе множество загадок, оставленных современному человеку его предками. Особенно много их в тех точках Земли, где одна цивилизация неожиданно сменяла другую. Классическим примером этого является Америка, где конкистадоры разрушили империи инков и майя.

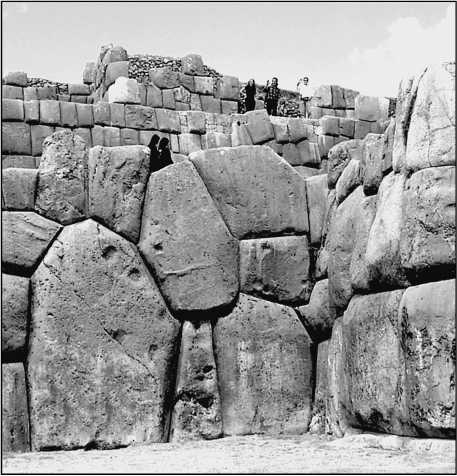

Вот, например, знаменитая стена в Куско – древней столице инков. Несколько тысяч лет назад зодчие умели так вытесывать и укладывать друг на друга монолитные глыбы, имевшие высоту до 7 м, когда выступы одних гранитных блоков точно входили в углубления других.

Создается впечатление, что стены складывались из блоков плавившегося на солнце сливочного масла, а не из твердого камня, – так плавно один каменный монолит «перетекает» на стыке в другой. Каким образом можно подобрать глыбы так, чтобы каждому выступу на одной из них точно соответствовала впадина на другой?

Известный американский зоолог, собиратель неразгаданных тайн Айвен Сандерсон уверен, что древние строители просто размягчали поверхность до консистенции пластилина и потом подгоняли друг к другу глыбы или лепили на них образ своего божества. Могло ли быть такое?

Кладка каменной стены в Куско

Полковник Фоссет в изданных в Англии дневниках приводит два случая, подтверждающих, что камень можно сделать мягким и удобным для обработки. Об этом он услышал от своих друзей, также долгое время проведших в Южной Америке.

Во время относительно небольшой прогулки по лесу вдоль реки в Перу у путешествующего англичанина захромала лошадь. Он был вынужден слезть с седла и вести ее за собой за поводья. Когда путешественник добрался до места стоянки, то обнаружил, что его шпоры были словно изъедены концентрированной кислотой. В нескольких местах ржавчина проела их насквозь. Пораженный, он показал шпоры своему проводнику. Тот спросил: не проходил ли полковник через густые заросли низкорослого кустарника с мясистыми листьями? Услышав утвердительный ответ, проводник сказал: «Этими растениями пользовались инки для обработки камня. Они и “съели” ваши шпоры».

Другой случай, записанный Фоссетом, – еще более примечательный. Его рассказал инженер, долго работавший в управлении шахтами Серро-де-Паско в Перу. В выходной день инженер вместе с несколькими европейцами и американцами отправился посмотреть, а точнее, пограбить несколько древних захоронений. С собой они взяли проводника, который должен был раскапывать могилы, и бутылки местного крепкого алкогольного напитка, чтобы поддержать бодрость духа. Бодрость духа они поддержали, но ничего стоящего в могилах не обнаружили, за исключением большого глиняного запечатанного сосуда. Когда его вскрыли, в нем оказалась густая темная и крайне неприятно пахнущая жидкость. Обозленный неудачей американец попытался «угостить» ею проводника. Тот стал бешено сопротивляться, отказываясь пить. Во время драки сосуд разбился, его содержимое разлилось по камню, а пораженные участники поездки неожиданно увидели, как жидкость исчезла и камень покрылся какой-то глинообразной замазкой. Жидкость и камень, соединившись, образовали пасту, из которой можно было лепить, как из пластилина!

В горной Исландии есть место, где и сегодня происходят «неправильные» с точки зрения традиционной науки вещи. Монолитный базальт неожиданно превращается в опасный плывун. Но ученые почему-то не пытаются разобраться, за счет каких сил «плавится» камень и можно ли эти силы использовать?

Или еще один пример, также характеризующий высокий уровень технологий, до которых не доросла современная наука. На Чукотке были найдены бивни мамонта, украшенные традиционной резьбой. Странным было только одно – бивни оказались не изогнутыми, а прямыми. Древний умелец смог каким-то образом размягчить и распрямить бивень, не нарушая его внутренней структуры.

Финикийские письмена в Новом Свете

Не так давно человечество отметило 500-летие открытия Америки Христофором Колумбом. Но давайте – в который уже раз – зададимся вопросом: был ли Колумб первооткрывателем Нового Света? Многочисленные «мелкие» доколумбовы открытия Нового Света тоже оставили значительный след в истории.

…«Приговор» Рихарда Хеннига, известного немецкого историка географических открытий, автора 4-томного труда «Неведомые земли», был, казалось, окончателен. «Можно считать установленным, – писал географ, – что до сегодняшнего дня не появилось ни одного заслуживающего доверия доказательства пребывания на Американском континенте представителей Старого Света в античное время». Действительно, 40 лет назад для такого заключения еще были основания. Но время работало на оппонентов Хеннига.

В 4-м тыс. до н. э. на восточных берегах Средиземного моря возникли поселения земледельцев и рыболовов. Жизнь прибрежных деревень была неотделима от моря.

В свое время финикийцы узнали от греков, что на далеком западе, где море соединяется с океаном узким проливом, лежит удивительная страна, откуда привозят дорогие металлы – олово и серебро. Финикийцы поплыли туда – и завязали отношения с иберами. На Пиренейском полуострове появился Кадис – западный форпост финикийской державы. Известно науке и о походе карфагенского адмирала Ганнона к берегам Гвинейского залива, и об экспедиции Гимилькона к Оловянным островам – в Британию. Побывали финикийцы и на Азорских островах…

…Штормы не редкость в этом районе Атлантики. Громадные пенистые мутно-зеленые валы обрушиваются с невероятной силой на берег, дробя и разрушая скалы, размывая песок… «В ноябре 1749 года, после нескольких дней шторма, была размыта морем часть фундамента полуразрушенного каменного строения, стоявшего на берегу острова Корву. При осмотре развалин найден глиняный сосуд, в котором оказалось множество монет. Вместе с сосудом их принесли в монастырь, а потом раздали собравшимся любопытным жителям острова. Часть монет отправили в Лиссабон, а оттуда позднее патеру Флоресу в Мадрид…» – рассказывал шведский ученый XVHI в. Подолин в издании «Гетеборгский научный и литературный коллекционер» в статье под названием: «Некоторые замечания о мореплавании древних, основанные на исследовании карфагенских и киренских монет, найденных в 1749 г. на одном из Азорских островов».

Клад североафриканских монет обнаружили на одном из Азорских островов, расположенном на пути между Старым и Новым Светом. Сам по себе факт примечателен. И неудивительно, что на протяжении едва ли не двух сотен лет его достоверность оспаривалась. Бельгиец Мее, автор книги об истории Азорских островов, считал находку явным вымыслом.

Нашлись и такие, кто утверждал, что монеты украдены в Лиссабоне у одного из коллекционеров, а историю с кладом на Корву придумали для сокрытия преступления. Но ведь из девяти штук только две были золотыми! Никакой «приличный» вор никогда не стал бы рисковать ради подобной мелочи. Наконец, подлинность находки может быть доказана еще и тем, что в то время, т. е. в середине XVIII в., ни один мошенник не смог бы правильно подобрать столь прекрасную серию карфагенских монет, относящихся к весьма ограниченному временному периоду – 330–320 гг. до н. э.

Возникает вопрос: кто доставил на Корву древние монеты? Современные ученые исключают гипотезу о том, что сосуд с монетами попал на остров с остатками полуразрушенного и покинутого командой судна. Морское течение проходит у Азорских островов прямо к району Гибралтара, поэтому дрейф против течения исключается. Несомненно, остров посетил корабль с командой.

В книге «Варна хисториа», вышедшей в 1701 г. и вобравшей множество свидетельств различных авторов античного мира, можно обнаружить такие сведения. В 371 г. до н. э. карфагеняне отплыли из Кадиса и вышли в океан. После долгого плавания они обнаружили огромный остров. Там было множество растительной и животной пищи, текла большая река, земля манила безлюдностью. Многие карфагеняне осели в этих местах.

Одни специалисты полагают, что «огромным островом» было Атлантическое побережье Северной Америки, другие называют Бразилию. Вот что пишет древний автор Диодор Сицилийский: «За Ливией на расстоянии многих дней плавания, в океане лежит остров больших размеров. Земля там плодородна… В древние времена этот остров оставался неоткрытым, так как был удален от остального обитаемого мира, и был обнаружен только в позднее время по такой причине: с древних времен финикийцы много странствовали в целях торговли, основали колонии в Ливии и в западной части Европы. Обследовав район, находящийся за Геркулесовыми столбами, они были отнесены ветрами далеко в океан. После долгих скитаний их вынесло на берег острова, нами упомянутого…»

И далее Диодор сообщает очень важный факт: «Тирийцы, опытные мореходы, намеревались основать там колонию, однако карфагеняне опередили их в этом…»

…В 1949 г. американские газеты сообщили, что 8 5-летний Ф. Бейстлайн, учитель из штата Пенсильвания, нашел камень с едва заметными знаками. Находка заинтересовала ученых из Корнельского университета. Оказалось, надпись на камне финикийская. Подобные камни находили и в Огайо в 1956 г.

Археолог Р. Боланд пишет, что причины финикийских походов в Америку нужно искать в войнах карфагенян с греками, которые велись с 480 до 275 г. до н. э., а вернее, в их последствиях. Когда в 480 г. до н. э. Карфаген проиграл войну греческому военачальнику Гелону, тот предложил условия мира – отменить обычай человеческих жертвоприношений богам. Но для финикийцев это было невозможно – слишком тесно их жизнь была связана с этим религиозным ритуалом. Наиболее фанатичные приверженцы культа покинули Карфаген, чтобы искать убежища в далекой стране, где они смогли бы жить привычной жизнью.

Основой для споров, длящихся десятилетия, стало опубликованное в конце 1980-х гг. в иллюстрированном журнале «Нову мунду» сообщение Ладислау Нетту, директора Национального музея в Рио-де-Жанейро, об удивительной находке на реке Параиба камня с надписью. Самой надписи никто не видел: все, кто говорил о ней, ссылались на копии. Вот что было написано на камне: «Мы, сыновья Ханаана, мореходы и купцы, были изгнаны из Сидона на этот далекий остров, гористую землю, которую приняли за обитель богов и богинь. На 19-м году правления Хирама, нашего царя, мы вышли в море на десяти судах и два года плыли вместе, огибая жаркую страну. Потом мы разъединились и, испытав опасность, прибыли сюда, 12 мужчин и 3 женщины, на этот лесной остров…»

Из надписи явствует, что мореходы прошли от Суэца до южной оконечности Африки. У мыса Доброй Надежды их суда разбросала буря, и одно судно, влекомое течением, попало в Бразилию.

Но противники теории трансатлантических доколумбовых связей не верят в существование плиты.

Дело с параибской надписью затмило остальные находки на территории Бразилии. Между тем там было обнаружено еще несколько плит. Немец Шенхаген изучал их целых 15 лет и признал финикийскими. А летом 1978 г. пресса сообщила, что в Колумбии, в старом захоронении около местечка Самака в округе Бойяка, обнаружены фрагменты терракоты с финикийскими письменами. Нашли их случайно местные жители, которые явно не собирались никого обманывать…

Ex Oriente Lux? (Свет с Востока?)

Для китайцев Колумб никогда не был героем. Несколько лет назад один китайский исторический журнал говорил о нем как о «колониальном пирате», поднявшем паруса, чтобы разграбить Азию. Теперь китайские ученые утверждают, что путь в Новый Свет был проложен в V в. буддийским монахом Хун Шеном.

Синологи давно знали о путешествии монаха в загадочную страну, именуемую Фусан. Некоторые нынешние ученые считают, что Фусан реален, что конечным пунктом маршрута Хун Шена могла быть не только Япония, но даже Тихоокеанское побережье Северной Америки…

Специалист по морской истории Фан Жонпу опубликовал статью, в которой пытается приблизиться к разгадке жгучей тайны. Его главное доказательство – 35-килограммовый, похожий на пончик камень, найденный на мысе недалеко от Санта-Барбары, Калифорния. Такой камень применялся для очистки якорной цепи (ее пропускали через дырку) от наросших морских водорослей. Другой камень, обнаруженный в середине 1990-х гг. недалеко от Лос-Анджелеса двумя спортсменами-ныряльщиками, тоже говорит о древнем китайском присутствии. Мориарти и его ассистент Ларри Пирсон полагают, что он очень похож на жернов, а известно, что такого типа камни китайские моряки охотно использовали в качестве якорей.

Фан уверен: в III в. н. э. китайские торговые суда ходили по Индийскому океану и могли проверить крепость своих парусов и корпуса корабля. Так что в V в., добавляет ученый, они были вполне способны пересечь Тихий океан.

Постройки майя в Чакмультуне, на полуострове Юкатан, напоминают здания Юго-Восточной Азии

Свои дальнейшие доказательства китайские специалисты строят на легендах, дошедших до нас сквозь века. Сохранились сведения о путешествии, предположительно, проделанном пятью монахами из районов, где сегодня располагается Афганистан, в страну, которую они называли Фусаном. Этот подвиг упоминается в «Лян Шу» («Истории династии Лян») и относится к V в. Уже упомянутый нами Хун Шен, монах из Ци Пина, в первый год династии Ци (499 г.) рассказал историю в Фусане. Он сообщает, что в 458 г. по западному летоисчислению, когда династия Лю Сун была в силе, пятеро монахов совершили путешествие в обширную страну Фусан, которая, как описывалось, находилась за 20 тыс. ли (11,5 тыс. км) к востоку от Китая.

Эвард Вининг в книге «Бесславный Колумб» привел не менее 30 доказательств того, что Фусан – это действительно Центральная Америка.

Джон Фрэер стал искать следы влияния Востока среди остатков материальной культуры древнего населения Центральной Америки. И был щедро вознагражден за терпеливые поиски. Вот некоторые из его находок: фигурка святого из Кампече, удивительно похожая на буддийского монаха в халате; окруженное ореолом скульптурное изваяние в Паленке напоминает о руле. Расположившийся со скрещенными ногами на сиденье, придерживаемом двумя ягуарами, лежащими спина к спине, он напоминает индийские и китайские изображения Шакьямуни, сидящего в позе льва; Буддийский каменный алтарь в Паленке; ацтекское скульптурное изваяние с головой слона, похожее на индийское божество Ганеша. Примеры можно было бы продолжить…

Утверждают, что самый ранний контакт цивилизованных азиатов с Америкой произошел в период царства Чу, начавшийся около 700 г. до н. э. и продолжавшийся почти до второй половины IV в. до н. э. Китайцы, по-видимому, встречались с цивилизацией Чавин в Андах – археологической культурой индейцев северной части перуанского нагорья середины 2-го тыс. до н. э. – IV в. н. э., а их преемники достигли перуанского побережья.

Отчего не предположить, что, начиная с IV в. до н. э., Донгшонская, Тонкинская и Аннамитская цивилизации стали оказывать влияние на доинкскую культуру индейцев? Влияние этих древних народов было настолько сильным, что они создали фактории, или колонии, на равнинных побережьях Перу, Колумбии, Коста-Рики и Гондураса. Думается, от них туземцы получили знания о меди и ее сплавах, а также о металлургических процессах.

Каков же был их вклад в развитие индейских культур? Есть гипотеза, согласно которой этим вкладом оказались буддийские религиозные концепции, система административного деления, а также архитектурные стили и украшения, которые индейцы затем уже сами развили на свой манер. Например, в некоторых постройках Чичен-Ицы явно угадывается восточное влияние, один из элементов которого – фриз, украшенный искусно выполненными изображениями лотоса с листьями и корнями; такие изображения встречаются в ЮгоВосточной Азии.

Архитектура майя, считает археолог Марк Девис, напоминает многие камбоджийские строения, такие как Ангкор Ват, Ангкор Тхом и другие.

Интересно, что в индейской интерпретации, помимо изображений Кукулькана и Кецалькоатля, пернатый змей символизировал ночное небо, пожирающее лунного кролика. Хотя этот символ, похоже, в разных местах несет разные идеи, но именно такой же смысл он имеет на древних керамических изделиях китайцев.

Два типа зонтиков, которые до сих пор применяются в Индии и Юго-Восточной Азии, изображены на фризах майя в Чакмультуне, на полуострове Юкатан. Но когда же имели место контакты азиатов с цивилизацией майя? Эксперты единодушны в мнении, что они начались в середине классического периода цивилизации майя, в 300–900 гг., и проходили более интенсивно в течение раннего постклассического периода, продолжавшегося следующие восемь веков. Другое изображение – корень лотоса, выходящий из челюстей демонической головы, которое также обнаружено в Юго-Восточной Азии и в Чичен-Ице, показывает, что трансокеанские контакты продолжались до XII столетия.

Путь древних судов лежал вдоль материка – до западного побережья Нового Света. Наконец, используя течение, направленное на юг вдоль американских берегов, – а древние японцы и китайцы знали об основных морских течениях, – они достигли берегов Центральной и Южной Америки.

А назад? На Запад они могли следовать с течением, проходящим как раз к югу от экватора. Оно доставляло их почти до Индонезии.