500 великих загадок истории

Славянский орнамент на кельтском сапоге

В своих записках о галльской и британской войнах Гай Юлий Цезарь восхваляет доблесть римских легионов, проявленную в сражениях с коренными племенами Европы, принадлежавшими к большой семье кельтских родов. Но если с галлами и бриттами римляне покончили довольно быстро, то на скоттах – предках современных шотландцев – Цезарь «сломал зубы». Римским легионерам пришлось соорудить величайший в Европе вал, дабы уберечься от набегов скоттов – искусных воинов и гордых рыжеволосых гигантов.

Летом 1978 г. сотрудница археологического управления земли Баден-Вюртемберг обратила внимание на странное каменистое возвышение около немецкой деревушки Хохдорф. Потрясенные археологи засвидетельствовали, что их очаровательная коллега напала на первую неразграбленную могилу кельтского вождя! В погребении были обнаружены золотые вещи (кинжал, гребень, нож для бритья, ножницы) общим весом более полукилограмма! Сам вождь, имея гигантский для того времени рост (187 см), покоился на роскошном бронзовом диване на колесиках. А бронза тогда, 2500 лет назад, ценилась почти так же, как золото. Наиболее ценным экспонатом, обнаруженным в погребении кельтского вождя, оказался экипаж длиной 4,5 м, окованный железом. Железо же было тогда во много раз дороже золота! Значит, покойный относился к числу очень богатых людей.

Захоронение кельтского вождя в Хохдорфе. Реконструкция

Обнаруженные вещи говорят о воинственном нраве кельтского владыки. Как всем понятно, миролюбие было весьма нетипичным свойством людей, живших в VI в. до н. э.

Погребение кельтского вождя в Хохдорфе было признано «находкой века». Оно прояснило многие вопросы и, в частности, то, что «самая немецкая из всех полноводных рек» Рейн, оказывается, имеет кельтское название. Это же относится и к другим «немецким» рекам. То есть территорию нынешней Германии населяли 2500 лет назад не германские племена, а кельты. После них эти земли заселили славяне, а уж потом сюда хлынул поток полудиких германцев. На золотой обкладке сапог кельтского вождя вытиснен крест в квадратной рамке с четырьмя точками. По свидетельству академика Б. Рыбакова, этот орнамент прослеживается начиная с VIII в. на предметах быта древних русичей. Очевидно, вытесненные германцами славяне и кельты объединились и ушли на восток Европы. И для них началась новая история…

Великая стена… на Волге

Если внимательно рассмотреть карту Самарской области, то можно заметить нечто любопытное. Через всю губернию тянется зубчатая, как борона, линия. Мимо Самары, мимо Водина, Суходола – куда-то далеко на северо-восток. Такими линиями на топографических картах обозначают оборонительные сооружения и дамбы. Только от кого и кто оборонялся в Суходольских степях – непонятно. Тем более дамба там явно ни к чему – безводная степь на десятки километров.

Это одно из самых загадочных и колоссальных сооружений края историки назвали Заволжским валом. В учебниках местной истории про него ничего не сказано. По крайней мере, в тех, по которым нас когда-то учили. Зато современные историки-альтернативщики Заволжским валом сильно заинтересовались. И вот почему. Солидная земляная насыпь со рвом, как установлено, начинается где-то в устье реки Чагры, тянется через несколько областей, уходит в Татарстан и теряется в предгорьях Среднего Урала. Общая длина – не менее 2 тыс. км! Считается, что ее построили по приказу императорских сановников Василия Татищева, Петра Рычкова и Ивана Кирилова в XVII–XVIII вв. Для защиты от кочевников.

Что правда – то правда. Отцы городов поволжских радели за безопасность своих граждан. Они действительно строили укрепления, о чем сегодня сообщают архивы – впрочем, весьма скупо и без подробностей.

Заволжский вал

А теперь попробуем решить простую задачку. Подсчитайте, сколько потребуется землекопов, чтобы насыпать крепостной вал длиной хотя бы несколько километров и высотой метра два-три (чтобы можно было вооруженного конника притормозить). А времени на это сколько уйдет?

Десятки лет, если не века! Между тем про строительство Заволжского вала ни в архивах, ни в легендах – ни слова! Разве не странно?

Уже этого было достаточно, чтобы спешно собраться в экспедицию. На первый раз – с целью разведки.

…От Самары едем в поселок Алексеевку, а потом пешком по Усть-Кинельской дороге, внимательно глядя по сторонам – не дай бог, пропустим заветную достопримечательность. Не пропустили. Магистраль рассекла насыпь как раз возле перекрестка. Мы пошли вдоль нее налево, в сторону дачного массива.

Да, время изрядно потрудилось над этим шедевром рук человеческих. Если не знать, что перед нами искусственное сооружение, – можно запросто принять за обычную канавку или овражек. За долгие века грунт сполз в ров, и теперь в самом глубоком месте со дна до гребня едва ли будет больше 3 м. Местами вал вообще прерывается, но через несколько метров вновь поднимает землю длинным горбом. Вдобавок все кругом так густо заросло бурьяном, что истинных очертаний сооружения уже не разглядеть. Историки из самарской группы «Авеста», изучавшие вал севернее, возле села Водина, уверяют, что там он все еще вздымается на высоту около 5 м и имеет на разрезе вид почти правильной трапеции. Еще они установили, что в «фундаменте» стены лежит каменная насыпь. Это подтвердилось тут же, на развилке дачной дороги. Свежее обнажение открыло аккуратную кладку плоских камней, скрепленных, видимо, раствором глины. Тут же рядышком потомки постарались – вывалить груду цемента, смешанного со щебенкой. Наверное, чтобы грунт с насыпи на огороды не полз.

Вообще местные дачники с памятником истории обращаются безо всякого почтения: одни забросали ров мусором почти доверху, другие разровняли там местечко и посадили картошку. На мой фотоаппарат они посмотрели удивленными глазами и заявлению об исторической ценности вала, судя по всему, не поверили.

…С горки открылся изумительный вид: холмы, поля, скошенные луга, расчерченные кое-где зелеными лесополосами. Вниз по увалу ведет узкая тропка – там прячется в зарослях речка Падовка, воробью по колено. Дали распахнулись на десятки километров – и в эту синеющую даль неторопливо уходит древний вал. Отсюда, сверху, он хорошо различим по четкой тени, отброшенной на стерню.

Интересно, кому первому пришла в голову идея перегородить степь? Трудно поверить, что императорским сановникам. Во-первых, здравомыслящий человек поймет: таким способом орду кочевников не остановишь. Во-вторых… Вот мы просто вдоль насыпи идем, и то на десятом километре уже устали. А если бы мы тут с лопатами продвигались? Экскаваторов-то при Татищеве не было… Не проще ли ему укрепить людское поселение по периметру, чем ставить такой дорогостоящий заслон? Скорее всего тогдашние переселенцы-россияне всего лишь местами реконструировали уже имеющееся сооружение. Чье?

Сидя на холме под палящим солнцем, мы представили себе эпическую картину: защитники вала плечом к плечу стоят на гребне, а с северо-востока на них черной тучей надвигается несметное вражеское войско… Стоп! Почему с северо-востока? Ногайцы пришли бы с юга. Так? А ров почему-то выкопан с северной стороны вала.

В памяти почему-то возникли доисторические курганы, оставленные в заволжских степях загадочными племенами огнепоклонников. Некоторые из них поразили археологов своими циклопическими размерами. Например, курган возле села Кашпир (Сызранский район) составлял 50 м в диаметре и не менее двух в высоту. Его насыпали примерно на рубеже 3—4-го тыс. до н. э. над могилой мужчины. Он был огромного роста и, вероятно, занимал высокое положение среди соплеменников. Иначе зачем бы его хоронили с такими почестями? Можете представить, каким гигантским был когда-то могильный холм, если дожди и вешние воды не смогли размыть его за пять тысяч лет! Не забудьте, что в то время металлических лопат еще не изобрели и орудовать приходилось каменными топорами. Хотя, может быть, тогдашние волжане знали какой-то секрет?

По материалам Л. Любославовой

Воскрешение Трои

Время забвения прошло. Троя, сказочный город древнегреческого эпоса, обретает свою подлинную историю.

В 1992 г. немецкий геолог Эберхард Цанггер выпустил нашумевшую книгу «Атлантида – разгадка легенды». На ее страницах он утверждал, что Троя и была той самой мифической державой, о которой поведал Платон, а найденный ров, конечно, был одним из тех каналов, что окружали Атлантиду.

Подобные сенсации сопровождают любые работы археологов. Куда более плодотворно пофантазировать, какой могла быть жизнь в Трое в середине 2-го тыс. до н. э. – в гомеровской Трое.

…Вначале был Ветер. Он дул с северо-востока почти круглый год – месяцами из Дарданелл не удавалось проплыть в Черное море. Ведь на бескилевых судах бронзового века еще нельзя было лавировать против ветра. Корабли останавливались в бухте неподалеку от Трои. Купцы месяцами ждали попутного ветра или, наняв проводника, перевозили товары по суше. В любом случае жители Трои от этого лишь выигрывали. Выгодное расположение их города сотни лет приносило троянцам богатство и власть.

Впрочем, росла и зависть соседей. Все чаще они стремились напасть на счастливцев. Возможно, каждому поколению жителей Трои доводилось защищаться от врагов в своей «троянской войне», сказал как-то немецкий археолог Манфред Корфман. Вот уже второй десяток лет он руководит новыми раскопками Трои.

Путешествие из греков в хетты

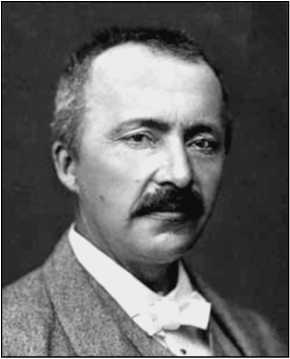

Раскопки Трои возобновились в 1988 г.

Наибольший резонанс, как и споры, вызвало следующее открытие. Возможно, в бронзовом веке Троя была в 10 раз больше, нежели известный нам раньше город. В 1992 г. к юго-западу от холма Гиссарлык, где 100 с лишним лет назад вел раскопки Генрих Шлиман, был обнаружен ров, опоясывавший Трою. Он пролегал довольно далеко от городских стен, окаймляя территорию площадью 200 тыс. м2, тогда как сама Троя занимала всего 20 тыс. м2. Очевидно, он окружал Нижний город, заявил Корфман. Еще в 1700 г. до н. э. здесь проживали тысячи людей.

Вот как мог выглядеть Нижний город, если довериться мнению Корфмана.

Генрих Шлиман

…Улочки так тесны, что едва продвигаешься вперед. Через каждую пару шагов громоздятся кучи товара. Купцы и мастеровые нахваливают свои богатства: свежие овощи, красное вино, оливковое масло, костяные гребни, микенскую керамику, оружие из бронзы.

От этого изобилия рябит в глазах, а нужно смотреть в оба. Иначе непременно наступишь на пса, поросенка или еще какого-то зверя из тех, что носятся всюду, принюхиваясь в дверях глинобитных домов или по уши зарываясь в мусор. А мусора здесь в достатке. Город окутывает смрадная вонь, едва сдобренная ароматом пряностей, исходящая от звериного помета, гниющей рыбы, дыма костров и сыроватой глины.

Но людям, кажется, все нипочем. Они равнодушно, пожалуй даже высокомерно, пробираются сквозь толпу, как и положено жителям большого города. Лишь иногда они замирают на бегу, чтобы послушать бродячего певца, который под звуки лиры декламирует одно из тех длинных, полюбившихся всем сказаний о жизни и подвигах героев. Пару столетий спустя их самих воспоют такие же бродячие певцы.

С грохотом проносится колесница, удаляясь в сторону Верхнего города. Это – крепость, лежащая на холме. Она огорожена мощными стенами, сложенными из каменных, одинаково обтесанных глыб. По краю стен дозором проходят стражники. Там, в просторных, пышно убранных дворцах, пребывают царь и вельможи. Вражескому войску никогда не пробиться туда.

…Время расцвета этого города, названного ныне Троей VI, длилось 400 лет. В ту пору он ничем не уступал таким знаменитым культурным центрам позднего бронзового века, как Микены и Тиринф. Корфман уверен, что жители Трои-VI по происхождению были лувийцами. Лувийцы – это один из индоевропейских народов, что наряду с хеттами около 2000 г. до н. э. переселились в Анатолию. Многие из предметов, обнаруженных в Трое, скорее всего принадлежат этой, восточной, анатолийской культуре, нежели греческой цивилизации. Уже крепостные стены Трои напоминали анатолийские укрепления, а вовсе не микенские. Именно в Центральной Анатолии и Северной Сирии, а никак не в микенской Греции можно встретить подобные крепости с хорошо укрепленным и тесно застроенным Нижним городом. Характер жилищ типичен именно для анатолийской архитектуры.

Культовые предметы, найденные в Трое, также хеттско-лувийского происхождения. Корфман отождествил Илион-Трою с городом или местностью Wilusa, что не раз упоминается в хеттских клинописных источниках. «Вилуса» находилась на северо-западе Малой Азии – примерно там же, где была Троя.

Если это так, то последствия данного открытия очень важны. Исследователи Трои могут использовать хеттские источники, сообщающие о Вилусе. Возможно, на лувийском языке имелись описания Троянской войны? Быть может, эти источники были известны и Гомеру?

Около 1180 г. до н. э. Троя пережила некую катастрофу, после которой настали «темные века». Город пришел в упадок. Впрочем, упадок и запустение воцарились во всем тогдашнем мире.

Между молотом и наковальней

Греки бронзового века – ахейцы, создавшие микенскую цивилизацию, поддерживали тесные отношения с

Троей еще с середины 2-го тыс. до н. э. В этом убеждает анализ керамики – важнейшего товара древности.

В Микенах и других городах Греции найден целый ряд глиняных табличек с надписями, сделанными линейным письмом Б, где так или иначе упомянуты выходцы из Малой Азии. Сведения о них приводит немецкий историк Иоахим Латач на страницах вышедшей в 2001 г. книги «Троя и Гомер».

Всякий раз речь идет о чужеземцах, попавших в Ахияву. Там, где упомянуты женщины, это работницы, привезенные из Малой Азии. Очевидно, греки нередко совершали разбойничьи походы, нападая на побережье Малой Азии и соседние острова и вывозя оттуда добычу – пленников.

Косвенным доказательством тому можно считать жалобу одного из пострадавших царьков могучему правителю хеттов Муваталли II, датируемую примерно 1300 г. до н. э. Он пишет, что Пиямараду напал на Лазбу и увел оттуда ремесленников в Миллаванду.

Впрочем, ясно и другое. В разбойничьи походы ради добычи рабов пускались и хетты. Это было общепринятой практикой того времени. Микенские греки не являли из нее никакого исключения.

Согласно хеттским документам – ими мы располагаем в гораздо большем количестве, чем документами, написанными линейным письмом Б, – эти разбойничьи походы ограничивались лишь территорией Малой Азии. Пока не обнаружено никаких упоминаний о женщинах, увезенных в рабство из Ахиявы, – например, из Пилоса, Микен или «семивратных Фив». Наблюдается односторонняя экспансия: с запада на восток, из Ахиявы в Малую Азию, но никак не наоборот.

В XIII в. до н. э. эта экспансия, или, говоря старинным языком, эти грабительские набеги, стала обыденным явлением. Это видно, например, из договора между хеттским царем Тудхалийей IV и его вассалом Саус-гамувой из Амурру, заключенным в 1220 г. до н. э. В этом договоре хеттский царь требует не только торговой блокады Ахиявы, но и решительно исключает ее правителя из традиционной «формулы царей», в которой упоминались «цари Хатти, Египта, Вавилона, Ассирии и Ахиявы». Этот жест, несомненно, означает не только охлаждение и недовольство политикой греков, но и самую настоящую вражду с ними. Она положила начало войне.

Была ли Троянская война?

Известный хеттолог Тревор Брюс, выпустивший в 1998 г. книгу «Царство хеттов», приводит ряд доводов, показывающих, что историческая основа «Илиады» – поэмы о Троянской войне – не вызывает уже никакого сомнения.

Однако самой Троянской войны, пожалуй, не было. Был лишь ряд грабительских набегов, разбойничьих походов или военных экспедиций. В памяти потомков эти события слились в одну долгую войну, длившуюся – почему бы нет? – 10 лет кряду. Возможно, вместо одной большой войны был десяток походов, один из которых увенчался взятием и разрушением Вилусы-Илиона. Возможно, некоторыми из этих походов руководили племенные вожди, которых звали Одиссей, Ахилл, Аякс,

Менелай, Агамемнон. Брюс полагает, что гомеровский эпос описывает события, протекавшие на протяжении ста с лишним лет.

В памяти рапсодов и аэдов, разносивших по городам и весям рассказы о славном прошлом, эти события слились воедино. И «Илиада», возможно, начиналась с разрозненных песен, своего рода саг, воспевавших походы отдельных вождей греков к берегам Малой Азии.

Можно добавить, что возвращение домой после удачного похода тоже было сопряжено с риском. Ахейцы – эти норманны античности – подчас скитались по всему Средиземному морю, сталкиваясь с дикими племенами, населявшими отдельные острова и побережья. Из этих приключений выкристаллизовалось историческое ядро «Одиссеи» – другой великой поэмы Гомера, все еще принимаемой за сказочный вымысел.

С другой стороны, не менее велика вероятность того, что за цветистой канвой «Илиады» скрывается не множество «булавочных уколов», а один великий поход. Свои доводы в защиту Гомера приводит немецкий археолог Вольф-Дитрих Нимайер, участник раскопок Милета. Археологические находки доказывают, что во второй половине XIII в. до н. э. в Милете произошла смена власти: сторонников ахейцев потеснили ставленники хеттов.

Недавнее открытие, похоже, подтверждает эту смену власти в Милете. В июне 2000 г. археолог Аннелизе Пешлов обнаружила хеттскую надпись в Латмосских горах, в районе Милета, на перевале, который вел из глубины Анатолии в этот город. В то время подобные наскальные надписи – непременно с изображением хеттского царя – служили сигналом всем сопредельным странам: «Здесь правят хетты». Найденную надпись еще предстоит точно датировать. Однако уже сейчас ясно, что хетты претендовали на власть над Милетом.

Итак, второй возможный исторический сценарий «Илиады» развивается в более привычном нам русле. Вот уже несколько столетий ахейцев крайне интересовала «житница Малой Азии». Сам Милет со стратегической точки зрения был довольно уязвим. И Ахиява его тоже потеряла. Поэтому греки попытались завоевать плацдарм в другой части полуострова, а именно в Трое. Этот богатый, цветущий город давно привлекал внимание греков. Они устремились в поход…

Есть и другие сценарии. По мнению Корфмана, произошло землетрясение. Эта природная катастрофа решила судьбу Трои. Важнейшую роль в древней легенде играет троянский конь. Греки посвятили его Посейдону. В греческой мифологии Посейдон считался «колебателем земли» («Одиссея», V, 366). Именно этот бог сотрясает землю, повергая народы в ужас. А не изобразил ли Гомер под видом загадочного коня, в конце концов рушащего Трою, страшное стихийное бедствие – землетрясение, сокрушившее стены крепости?

После падения Трои и краха Хеттской державы (около 1175 г. до н. э.) натиск греков усилился. Около 1100 г. до н. э. начинается греческая колонизация. Отныне на протяжении нескольких столетий она протекает в одном и том же направлении. «Вперед на обетованную землю! В Малую Азию!»

Подлинная история Троянской войны, быть может, будет написана уже в ближайшие годы. Никаких сомнений не остается: Гомера надо читать серьезно – как исторический документ.

Троянская война все еще продолжается

Итак, в конце 1980-х Манфред Корфман приступил к новым раскопкам Трои. Средства для экспедиции выделил концерн Daimler Chrysler. За минувшие годы было обследована территория площадью почти 300 тыс. м2.

Весной 2001 г. Корфман организовал грандиозную выставку «Троя: мечта и явь». Она с успехом была показана в ряде немецких городов. В одном только Штутгарте ее посетили 250 тыс. человек.

Тогда ряд коллег Корфмана выступили с резкой критикой.

«Опубликованные пока результаты раскопок не доказывают, что вокруг крепости Троя существовал Нижний город», – возражает Хелькескамп. Плотные ряды домов у подножия горы, по его словам, чистая фикция.

Другой историк, Юстус Кобет, отмечает, что Корфман пока не нашел ни храмов, ни торговых лавок, ни складов, без которых была бы немыслима жизнь древневосточной метрополии. По его словам, на территории вымышленного Нижнего города располагались лишь отдельные садовые домики да конюшни. «Из трех ям, выкопанных под сваи, компьютерщики, – иронизирует Кобет, – воздвигли целый квартал».

Никакого важного исторического и политического значения город не имел.

Сестры Горгоны – забытое прошлое или неизвестное будущее?

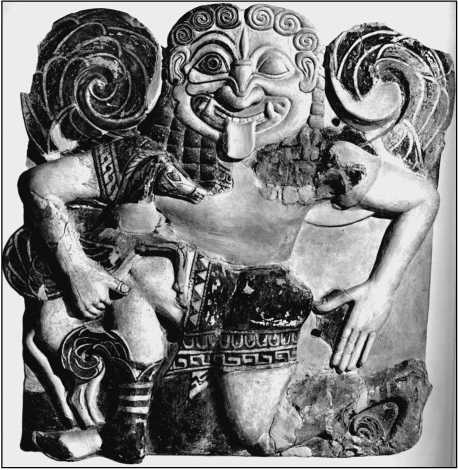

Их было три сестры. Старшие были бессмертны, младшая – смертна, но она была самой страшной – ее взгляд превращал людей в камень. Так рассказывают древнегреческие мифы о сестрах Горгонах – Сфейно, Эвриале и Медузе.

Если старшие Горгоны появились и тут же исчезли из мифов, упомянутые только в мифе о своей младшей сестре Медузе, то можно предположить, что как раз здесь и произошел первый случай подмены понятий – не «бессмертные» Сфейно и Эвриала, а «без смерти», т. е. они вреда людям не причиняли! Но если старшие Горгоны могли быть безвредны, то чем они могли заниматься «без смерти»?

Многие исследователи высказывали предположения, что в древности люди умели размягчать камень!

Для этого, возможно, и применялись «старшие Горгоны» – конечно, это только предположение автора и вдобавок сделанное «от противного» – если Медуза превращала в камень, то Сфейно и Эвриала могли камень размягчать, причем одна из них могла быть только «поверхностной»!

Горгона Медуза. Акротерий храма в Сиракузах. VII в. до н. э.

Неоднократно в различных статьях мелькали сообщения о жабах и лягушках, которых находили живыми внутри даже гранитных камней! Может быть, «Сфейно» и «Эвриала» были первым и вторым образцами некоего аппарата, который мог изменить структуру строения мертвой (и живой) материи.

Примем это как версию и посмотрим теперь на младшую из Горгон – Медузу. Она была смертна, но ведь она превращала людей в каменные статуи и, следовательно, несла смерть живым существам. Весьма возможно, что и здесь при пересказах произошла подмена так же, как и с ее «бессмертными» сестрами. Не «смертная» Медуза, а «несущая смерть», «смертоносная».

«Длинное чешуйчатое змееподобное тело, чешуйчатые крылья, медные руки, на голове вместо волос ядовитые змеи, во рту клыки, вся сверкает на солнце как золото» – такой описывали Медузу Горгону древние пересказчики. А с чем они могли сравнить и как описывать нечто им неизвестное и непонятное?

Приведем пример начала XX в. 1920 г., Гражданская война, Южный фронт, Каховка. Одна из частей Красной армии бросилась в паническое бегство, т. к., по уверениям бойцов, на них вдруг поехали огромные железные «хаты», ведя огонь, – так описывали малограмотные люди никогда не виданные ими до этого танки!

В мифе говорится, что Медуза Горгона не могла иметь детей – это как бы подчеркнуто, но почему бы не предположить, что и здесь та же «подмена», как с «бессмертием» и «смертностью»? Но Медуза не могла иметь детей, а бездетными становились те, кто слишком долго находился рядом с ней, – это предположение допустить можно, т. к. мы очень и очень мало имеем данных о Горгонах.

Попробуем посмотреть на эту «бездетность» повнимательней, используя все, что можно «выудить» из древних мифов. Когда Персей отрубил Медузе голову, из ее тела вышли крылатый конь Пегас и великан Хрисаор.

Он был отцом Ехидны – полудевы-полузмеи, 3-голового и 6-ногого великана Гериона, дедом 3-головой Химеры, 3-голового пса Кербера (Цербера), 9-головой лернейской гидры и других чудовищ из мифов.

Похоже, они были мутантами, т. е. Хрисаор мог, возможно, влиять на наследственность, но что могли знать о влиянии радиации на наследственность в начале XX в. н. э., не говоря уже о временах более ранних? Хрисаор «рождал» чудовищ даже в третьем поколении – чем, кроме радиоактивного облучения, мы в нашем XX в. н. э. можем это объяснить?

Сделаем допуск, что Хрисаор – это нечто радиоактивное, и попробуем взглянуть на Медузу в «первом приближении».

Радиоактивна и взглядом обращает в камень. Взглядом – т. е. в пределах прямой видимости. А есть ли в нашей эпохе аппарат, который в пределах прямой видимости, на расстоянии, может осуществлять какую-либо работу?

Это лазер. Английская аббревиатура «Lazer» в полном переводе означает «усиление света в результате вынужденного излучения».

Теперь снова посмотрим на «Медузу Горгону». Длинное чешуйчатое цилиндрическое тело – уж не теплозащитные ли пластины, предохраняющие корпус аппарата от нагрева.

Чешуйчатые крылья – панели солнечных батарей на спутниках действительно напоминают крылья и, кроме того, собраны из квадратов или прямоугольников – на чешую довольно похоже (с точки зрения древних пересказчиков).

Ядовитые змеи вместо волос на голове – энергия, подаваемая к «рабочей» головной части, должна, наверное, иметь большую мощность, прикосновение же к силовым проводам (кабелям) могло иметь тот же результат, что и прикосновение к ядовитой змее – смерть.

Пегас и темная кровь – если «Медуза» была, как мы предполагаем, устройством управляемого термоядерного синтеза, то она должна была иметь систему внутреннего охлаждения, возможно, комбинированную – жидкостную и газовую.

«Летающий Пегас» мог быть, например, гелием из системы газового охлаждения. Пасть с клыками – расположенные по периметру отверстия излучателя стержни могли, возможно, создавать направленное магнитное поле в виде «трубы», по которой лазерным импульсом мог выбрасываться из «Медузы» плазмоид. Движение его в магнитном поле могло происходить со скоростью лазерного луча, т. е. со скоростью света, и при попадании в «мишень» та оказывалась внутри плазменного «пузыря», мгновенно происходила реакция «холодного» термоядерного синтеза, превращая живую материю в… а во что могла «Медуза Горгона» превращать кого-то или что-то?

12-й подвиг Геракла – «Золотые яблоки из садов Гесперид».

Эти сады находились где-то на западе, за Геркулесовыми столбами (Гибралтарским проливом). Именно оттуда и Персей и Геракл принесли свою добычу, но если Персей принес «голову» – излучатель, то Геракл мог принести образец испытаний аппарата «Медуза», чтобы провести исследование, как мог происходить «холодный» термояд в живой материи – яблоня ведь живая!

А не произошла ли потом война между Атлантидой и ее противником с применением (судя по уровню развития) «Медуз» всех видов, а также ядерного, химического и прочего оружия, в результате чего от прошлой земной цивилизации не осталось практически никаких следов, кроме кремния, который составляет 27,6 % массы земной коры, и графита (углерода в гексагональной полиморфной модификации), который более всех органических веществ распространен в земной коре!

Недавно в средствах массовой информации промелькнуло сообщение, что в США (на западе, за Гибралтарским проливом – вот совпадение!) был открыт «холодный» термоядерный синтез и очень быстро было объявлено, что это ошибка.

«Медузы Горгоны» страшны своим «взглядом», ибо установленные на спутниках, они смогут держать в «поле зрения» всю планету, а их хозяева смогут командовать человечеством!