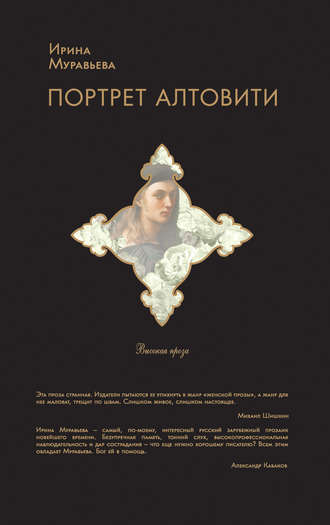

Ирина Муравьева

Портрет Алтовити

– Чего ты боишься? – чувствуя отвращение к ее дыханию, спросил доктор Груберт. – Езжай домой и ложись спать.

– Как ты можешь спать, – закричала она, – когда на твоего ребенка надели смирительную рубашку? Ты чудовище, Саймон, я всегда это знала…

– Если я чудовище, – закричал он в ответ, – то кто же тогда ты? Мать, которая, бросив семью, переехала к любовнику – это, по-твоему, как?

– А что я могла? – опять она как-то липко, отвратительно вздохнула. – Вспомни, сколько лет ты не дотрагивался до меня! Вспомни, как мы жили!

– Ну, знаешь! – захлебнулся он. – Ты и сейчас о себе!

– Нет, это не я о себе, а ты, ты знать ничего не хочешь! Тебе и в голову не приходит, почему это с ним случилось!

– У тебя что, есть объяснение, почему?

– Объяснения нет, но я все время думаю о нем, я пытаюсь проанализировать наше с тобой поведение, в чем мы виноваты…

– Никто не виноват, успокойся! У него органическое заболевание. К эмоциям оно не имеет никакого отношения!

– Ты никогда ничего не понимал! Для тебя все, что не твоя работа, все – «эмоции»!

И бросила трубку.

* * *

Оба они изо всех сил приспосабливались к своей новой жизни.

Главное было как можно меньше встречаться, чтобы не читать в глазах друг у друга напоминание об общей боли. Нужно было как можно плотнее смешаться с остальным миром, которому не было дела до того, что двадцатидвухлетний Майкл с ангельскими волосами заперт в сумасшедшем доме.

Профессиональные успехи бывшего мужа, его блестящие лекции и показательные операции, которые нередко транслировались по телевидению, глубоко уязвляли Айрис. В конце осени она послала свою анонимную фотографию на конкурс обнаженной натуры, проводимый нудистским журналом «Pure Beauty after 40».[1]

Фотография была напечатана и случайно обнаружена ассистенткой доктора Груберта Нэнси, которая, поколебавшись и вишнево покраснев, положила перед ним открытый журнал.

Брови доктора Груберта подпрыгнули вверх, и некоторое время он с искаженным лицом молча смотрел на коричнево-розовую, в каких-то прозрачных кружевах, средних лет женщину, лежащую на траве, усыпанной фиолетовыми цветами. Женщина склонила набок голову, и русые, с золотом, завитые волосы почти закрыли ей левую грудь, так что торчал только густого шоколадного цвета длинный сосок. Другая грудь была совершенно обнажена. Темно-каштановые колечки ее лобка тоже были слегка приоткрыты, и доктор Груберт со стыдом и поднявшейся изнутри ненавистью к ней вспомнил, как двадцать один год назад он держал ее судорожно разведенные в воздухе ноги в то время, как мокрый и красный затылочек Майкла, разрывая материнскую плоть, вылупливался на свет.

Самым отталкивающим на снимке было то нагло-смущенное выражение ее лица, которое он не выносил.

Только теперь, окончательно расставшись с нею, доктор Груберт понял, что действительно невыносимым испытанием за годы их совместной жизни были не скандалы и не разность интересов, не ее вульгарность и суетность – нет, самым тяжелым была эта наглая улыбка, эта назойливая веселость, за которой просвечивала боль от его постоянного равнодушия к ней и попытка скрыть это равнодушие ото всех.

В глубине души он догадывался, каково ей было в одиночку разыгрывать семейное счастье, наряжаясь, красясь, декольтируясь, отпуская вольные шутки и намеки, но он не хотел лишнего подтверждения своих догадок и потому всякий раз брезгливо кривился, как только Айрис начинала, как говорил он себе, «дурачить публику».

В последнее время, незадолго до того, как они окончательно расстались, выражение ее лица в присутствии посторонних стало, на его взгляд, почти идиотическим.

Доктор Груберт чувствовал, что этот приклеенный оскал ослепительных зубных коронок громче всяких слов кричал всем и каждому, что Айрис раздавлена его нелюбовью, изуродована, и тут уж ничего не поделаешь, так что и эта вызывающая выходка с фотографией была не случайностью, а продолжением давно начавшегося разрушения.

* * *

…Он догадывался, что во многом похож на своего отца, настоящего имени которого так и не узнал.

В сороковом году двадцатилетний молодой человек, выросший в Эльзасе, неподалеку от Страсбурга, в чинной и глубоко порядочной немецкой семье, стал солдатом гитлеровской армии. В сорок третьем его тяжело ранило в Польше.

Бывший одноклассник выволок молодого человека с поля боя. Отступая, немцы забирали с собой своих раненых. В сорок четвертом, после долгого лечения в госпитале, будущий отец доктора Груберта был отправлен на Западный фронт и очутился в Париже. Тогда же он начал искать пути к отступлению и бегству.

Случай помог ему. Воспользовавшись документами убитого французского еврея из Эльзаса по имени Гюстав Груберт, он пробрался сперва на юг Франции, потом на Ближний Восток, где была полная неразбериха, и, наконец, на пароходе, битком набитом еврейскими беженцами, прибыл в Нью-Йорк.

Ни одна живая душа не подозревала о том, через что он прошел. У Гюстава Груберта была немногословная ложь вместо биографии, приветливая молчаливость и чисто немецкая исполнительность. В сорок седьмом году, работая механиком крупной автомобильной мастерской под Нью-Йорком, он познакомился с Бертой Дановской, родители которой погибли в Освенциме. Саму Берту спасло то, что в тридцать восьмом она уехала в Париж учиться и в сорок втором бежала от нацистов в Португалию.

Они поженились, и через пять лет в семье родился мальчик, названный в честь погибшего в Освенциме деда – Шимоном.

Саймоном по-английски.

Его родители никогда не заводили разговоров о прошлом, не стремились к новым знакомствам, не соблюдали религиозных праздников. Между ними – так, во всяком случае, казалось сейчас доктору Груберту – существовало что-то вроде негласного договора: сберечь свою чудом спасенную жизнь ото всего, что может ее разрушить.

О прошлом своего отца он узнал только в день похорон, когда на небольшом уютном кладбище города Сэндвича выросла свежая могила – последний приют Гюстава Груберта – и мать, скупо, не поднимая светло-голубых глаз, унаследованных ее внуком Майклом, рассказала, кем был его отец и через что ему довелось пройти.

На секунду доктор Груберт подумал, что она просто потеряла рассудок от горя, но, всмотревшись в окаменевшее материнское лицо, понял, что это правда.

– Я сама, – тускло сказала мать, – узнала случайно. Тебе было два года, ты тогда сильно болел, очень сильно. Врачи ни за что не ручались. Я начала молиться. Отец услышал, как я молюсь, и признался. Может быть, он испугался, что Бог наказывает его за ложь и мы тебя потеряем…

* * *

Светлые голубые глаза, так же, как неистовое сострадание к животным, перешли к Майклу от бабки.

Жалость к бездомным собакам, перееханным колесами белкам, раненым птицам вызывала у него слезы и доходила до абсурда.

* * *

…Во сне доктору Груберту показалось, что он рубит мясо.

От мяса пахло терпким потом.

Его передернуло от отвращения, и он проснулся.

Вечер, проведенный с Евой Мин, тут же вспыхнул в памяти, будто кто-то зажег в голове пучок ваты.

Перед глазами медленно раскрылась ее перламутровая шея, плечи, маленькая грудь, лепестки ногтей, ключица с родинками, живот, к которому он, обессилев, прижался лицом и тут же ощутил, как пульсирует то, что секунду назад было исторгнуто из глубины его собственного полыхающего тела.

Доктор Груберт вскочил с кровати, побежал в ванную и встал под горячий душ.

«Почему, – забормотал он, вздрагивая от слишком горячей воды, – почему моему отцу… – Вода прожгла спину, но мысли побежали быстрые и жгучие, словно их гнал огонь. – Почему отцу посчастливилось прожить жизнь с женщиной, которая так полюбила его? Хотя, кажется, кто, как не она, должна была бы возненавидеть его лютой ненавистью? Да что там возненавидеть! Заболеть от того, что ей приходится дышать с ним одним воздухом!»

Он замер, прислушиваясь к себе: ответ должен был прийти изнутри его самого. Лица родителей, как живые, стояли перед его глазами.

Мать была в маленьких круглых очках.

Отец седой, с бритвенным порезом на левой щеке.

«Как? – отплевываясь от льющейся в рот воды, продолжал он. – Как это вообще могло случиться? Чтобы два человека, прошедшие через такое, чтобы жертва и палач… Как они могли смотреть в глаза друг другу в течение сорока лет? Заниматься любовью?»

И снова ему вспомнилось, как утром, в день его рождения, мертвый отец лежал на траве, осыпанный лепестками жасмина, а мать стояла над ним в своей серой теплой шали на плечах, и оба они были одинаково неподвижны.

Словно жизнь только что – одновременно – оставила обоих.

«А может, я ничего не понял? Может, это и была ненависть, а я принял ее за любовь? Может, это была самая глубокая стадия ненависти, такая глубокая, что ничего другого не остается, как, стиснув зубы, жить вместе? Молча жить вместе?»

Он, обжигаясь, выключил воду.

«Не понимаю! – промычал он. – Я не понимаю! И почему именно сейчас все это пришло мне в голову? Именно сегодня?»

Из всех женских лиц, которые он когда-либо видел, это нежное, с узкими глазами, это ее белое, как лилия, фарфоровое лицо было, без сомнения, самым красивым, но ведь не красота так подействовала на него!

Неужели же эта случайность – запах жасмина?

Ванная была полна пара. Он протянул руку к полотенцу и вздрогнул: в белом жарком тумане отделившаяся от него чужая, как ему показалось, рука сделала простое движение – сняла с крючка кусок ткани.

Странным показалось именно то, что этим движением рука словно бы предложила голому и беспомощному доктору Груберту продолжать быть спокойным, хорошо владеющим собой человеком и жить так, как он жил прежде.

* * *

В семь утра позвонила секретарша Вильяма МакКэрота, лечащего врача Майкла, и попросила его приехать.

– Что случилось? – закричал доктор Груберт. – Что с ним?

– Сейчас все в порядке, – ответила секретарша, – он спит. Но нам нужна ваша помощь.

– Что с ним?

– Вчера доктор МакКэрот разрешил Майклу встретиться в городе с Николь Салливан. Они пошли обедать в Даун-таун. Доктор МакКэрот был абсолютно уверен, что Майкл достаточно стабилизировался за последние два месяца. Во время обеда – по словам мисс Салливан – Майкл начал умолять ее бежать с ним в Европу и – более того – показал два билета на вечерний рейс в Рим. Нам неизвестно, как она отреагировала, но ночью, в клинике уже, у Майкла начался тяжелый приступ.

– Что-то новое? – убито спросил доктор Груберт. – Что-то, чего не было раньше?

Секретарша замялась.

– Доктор МакКэрот попросил меня связаться с вами.

* * *

…Сын лежал на спине с широко открытыми светло-голубыми глазами.

На лбу его почему-то был пластырь.

Приподняв вытянутую вдоль тела руку, он слегка помахал ею появившемуся в дверях доктору Груберту: «Па!»

У доктора Груберта ком подкатил к горлу.

– Майкл, – он неловко поцеловал его в висок. Правая щека Майкла непроизвольно дернулась. – Ты что, решил удрать в Рим?

– Удрать? – удивился сын.

– Удрать, – сглотнув ком, повторил доктор Груберт и пересел на кровать.

Ноги Майкла, накрытые одеялом, вздрогнули от прикосновения отцовской руки.

– А, – пробормотал он. – Нет, я…

– Как ты купил билеты?

– По телефону, – смутившись, ответил Майкл.

– Не понимаю! Откуда у тебя взялись деньги?

– Мне их подарили, – Майкл неуверенно улыбнулся, словно жалея отца. – Мне жутко нужны были эти деньги, па.

Главное – не спугнуть его.

– Кто подарил?

Майкл коснулся пластыря на голове своими почти прозрачными пальцами.

– Ты, кажется, испугался, па? – мягко спросил он. – Посмотри у меня в тумбочке. Там альбом, видишь?

Доктор Груберт открыл тумбочку, достал небольшой альбом. «Мастера итальянского Возрождения».

– Открой, – попросил сын. – Одиннадцатую страницу.

Доктор Груберт послушался.

– Портрет Биндо Алтовити, Рафаэль, 1515 год.

Майкл тихо засмеялся.

– Узнаешь?

– Ну и что? – взяв себя в руки, сказал доктор Груберт. – Ну, и при чем здесь Рим? Что ты там забыл?

– Кого! – тревожно поправил его Майкл. – Не «что», а «кого».

Доктор Груберт встал и отошел к окну. За окном шел легкий праздничный снег.

Он чувствовал, что нужно сказать Майклу что-то веское, решительное, одернуть его, выяснить, в конце концов, подробности дурацкой затеи с билетами, но ничего не мог.

Сын лежал на кровати, до подбородка накрытый простыней, и казался гипсовым – до того он был тих и неподвижен, до того не принадлежал ни доктору Груберту, ни этим людям, суетящимся вокруг них, в клинике душевных заболеваний.

Но было и что-то другое, значительное и одновременно пугающее в том, как он лежал, улыбался и тихо перебирал складки одеяла невесомыми пальцами: доктор Груберт ощутил связь Майкла с чужим, непонятным, похожим на этот легкий снег, неторопливо идущий свысока, словно в Майкле была та же прозрачность, призрачность, отстраненность, та же готовность исчезнуть, уйти навсегда, от которой ему, его отцу, остается только надеяться, что это не случится так скоро.

Дверь приоткрылась и втолкнула лечащего врача Майкла по фамилии МакКэрот, высокого полного ирландца с багровым подбородком и темными маленькими глазами в густых ресницах.

– Как дела, Майкл? – спросил он и пожал неподвижно лежащую на одеяле руку Майкла. – Не тошнит?

– Если бы вы меня спросили, – усмехнулся Майкл, – тошнит ли меня, я бы вам ответил, но когда вы спрашиваете «не тошнит?», откуда я знаю, кого вы имеете в виду? Многих, наверное, тошнит сейчас, верно?

Он засмеялся, словно они с МакКэротом продолжали какой-то давний разговор.

– Ну, вот и хорошо, – понимающе отозвался МакКэрот, – и отлично! Добрый день, доктор Груберт!

Он пожал руку доктору Груберту и пригласил его к себе в кабинет.

– Что случилось вчера вечером? – спросил тот, едва МакКэрот закрыл дверь.

– Вчера вечером, – низко, как шмель, загудел МакКэрот, – он ужинал с Николь. Я сам разрешил отпустить его в город. Несколько дней назад Николь принесла ему альбомчик с репродукциями. Живопись Рафаэля. Там есть портрет некоего Биндо Алтовити. Находится в Вашингтоне. Но вы ведь знаете, о чем я говорю. Знаете?

Доктор Груберт испуганно кивнул.

– Знаете… Потому что именно вы недавно сказали Николь, что Майкл похож на этого самого Алтовити. Вы сказали просто так, не задумываясь. Николь купила альбомчик и принесла его Майклу. Майкл, как я понимаю, был потрясен, хотя и не подал виду. Это было примерно неделю назад. Но после этого все, чего мы добились, пошло насмарку. Вы меня понимаете…

– Не совсем, – хрипло сказал доктор Груберт.

– Раздвоение, – МакКэрот еще больше понизил голос. – Майкл чувствует, что он – это юноша на портрете. И одновременно он – это он, Майкл Груберт. Понятие времени как линейного движения для него не существует. Ему представляется, что время – это некий объем, а в объеме нет ни настоящего, ни прошлого, ни будущего. Все эти философские тонкости, к сожалению, проживаются им сейчас не абстрактно, а глубоко лично и вызывают, как вы догадываетесь, большое напряжение. Вчера, после встречи с Николь, у него случился приступ почти что агрессии – заметили пластырь? Плакал, расцарапал себе всю голову. Этого раньше не бывало, он всегда вел себя очень спокойно.

– О Господи, – простонал доктор Груберт.

– Да, – кивнул МакКэрот, в то время как его маленькие глаза испытующе рассматривали доктора Груберта. – Тегритол очень помогал ему. Если бы не история с портретом…

– Моя вина! Всю эту кашу заварил я. Николь позвонила, и я сказал ей, что видел портрет Майкла в галерее…

– Мы-то в порядке, – словно сомневаясь, сказал МакКэрот, – то, что приходит в голову нам, не представляет опасности. Пришло и ушло. Здоровая циркуляция. Но тут раздражители задерживаются. Всасываются в глубину сознания… Я попросил вас приехать, потому что мы нуждаемся в вашей помощи…

Доктору Груберту хотелось изо всей силы стукнуться головой о стену. Как можно больнее.

– Нужно попытаться вернуть Майкла в эту жизнь, – с той же ноткой сомнения в голосе продолжал МакКэрот, – лекарства, разумеется, важны, но их недостаточно. Нужны отчетливые воспоминания, картины детства. Реальные вещи, понимаете?

– Почему он стремится в Рим?

– Италия, ниточка к Рафаэлю. Вернее сказать, к этому самому Биндо Алтовити. Обратите, кстати, внимание на фамилию: «Alta» – на латыни «глубокая», но есть и второе значение: «высокая», «vita», как известно, – «жизнь». Можно и иначе повернуть: «altera vita» – «другая жизнь». Я итальянского совсем не знаю, и латынь у меня исключительно медицинская. Но звучит эта фамилия неслучайно…

Доктор Груберт посмотрел на него с удивлением. МакКэрот смутился.

– Ко всему, – торопливо сказал он, – у Майкла появилась кредитная карта. Именно сейчас, как назло. Эти идиоты не понимают, что нельзя предлагать займы больным людям! Они прислали ему «Визу» на три тысячи. Я позвонил в кредитное бюро, объяснил, что человек находится в клинике по поводу обострения тяжелого психического заболевания. Сказал, что такими действиями они нам сильно мешают. Мне ответили, что юридически никто из них не имеет права со мной даже разговаривать. Просили, чтобы с ними связались опекуны или родители. Лишь бы нажиться. Майкл купил билеты по телефону, дал авиакомпании номер своей новой карты, и все. Они прислали билеты сюда, на адрес клиники. Честно говоря, никому и в голову не могло прийти такое. Они, оказывается, поощряют инициативу! Но вы понимаете, что Майкл усмотрел в этой истории совсем другой смысл. Для него эти неожиданные деньги – подарок свыше…

Доктор Груберт вскочил и принялся ходить по комнате. За окном шел снег. Алтовити. Altera vita. Другая жизнь. Глубокая. Он вжал лоб в стекло. Высокая. Сын его болен. Болен его сын, сын…

Стекло стало горячим.

– Я понимаю, каково вам, – вновь загудел МакКэрот, – не знаю, как лучше: привлечь вашу жену или, напротив, изолировать ее? Майкл отторгает мать. С другой стороны, именно с матерью связана реальность детских воспоминаний. Я, кстати, не показывал вам то, что Джуди нашла у него в постели?

– Нет, – помотал головой доктор Груберт, не оборачиваясь.

– Смотрите.

Отодвинул один из ящиков письменного стола и протянул ему прозрачный пластиковый пакет.

Доктор Груберт открыл и высыпал на стол то, что было внутри пакета.

И тут же отпрянул в ужасе.

– Боже мой, – пробормотал он, – что же это?

Перед ним лежала груда старых фотографий, относящихся к детству Майкла. Айрис с сыном на террасе дома в Сэндвиче. Майкл с отцом на гавайском пляже. Мать, отец и младенец Майкл на руках у матери. Айрис в вечернем платье и шестнадцатилетний Майкл в смокинге на свадьбе у приятеля доктора Груберта в Мичигане. Майкл обнимает мать за плечо, ему девять лет, он только что после кори. Доктор Груберт и Майкл перед Эйфелевой башней сразу после окончания школы. Айрис и Майкл в нью-йоркском Центральном парке, хризантемы, осень. Майкл с отцом на лыжном курорте. Снег блестит на солнце.

На каждой из фотографий у сына доктора Груберта была отрезана половина лица. Даже младенец на руках у Айрис испуганно таращился одним круглым ярко-голубым глазом.

– Что это значит?

Губы его вдруг онемели, во рту появился отвратительный горький привкус.

– Разное можно предположить, – грустно загудел МакКэрот, – разное… Самое простое объяснение – это то, что он хочет как-то выразить свою раздвоенность. Он хочет объяснить, что тот Майкл, которого все знают, есть только половина настоящего Майкла. Но, видите ли, тут есть еще кое-какие соображения…

– Какие? – тоскливо спросил доктор Груберт.

– Майкл очень умен, – МакКэрот вдруг повысил голос. – Я должен признать, что такого случая в моей практике до сих пор не было. Мы много беседовали с ним… Он со мной гораздо, гораздо откровеннее, чем с вами.

– Почему?

– Ну, во-первых, я все-таки врач, – вздохнул МакКэрот. – Имею некий подход. Кроме того, дети ведь отрываются от родителей. Происходит это иногда даже жестоко. Я, честно говоря, полагаю, что это их подсознательная месть за свою младенческую зависимость.

– Месть?

– Месть. Больше всего человек боится унижения. Его и не собираются унижать, и в мыслях ни у кого нет, а человеку мерещится, и воображение у него работает: «А, вот этот не так на меня посмотрел! А, вот тот не так со мной поговорил!» И пошло, и пошло… Чего же вы хотите от ребенка? Он полностью принадлежит родителям. Бросьте младенца на улице, перестаньте его кормить – и все, младенца не станет! Сам он, конечно, этого не понимает, но подсознание его работает, уверяю вас! И там-то уж вовсю сигналит: «Ты – никто, ты от них зависишь!» В раннем возрасте родители принимают выражение этой зависимости за любовь к себе. Это не любовь, к сожалению. Это страх потерять опору, источник для поддержания жизни, короче говоря, это страх собственной смерти.

– А любовь что же? Любви, по-вашему, вообще нет?

– Почему нет? На инстинктивном уровне любовь – это одно, на сознательном – совсем другое. С любовью вообще непросто. Но я не договорил. Со временем роли меняются. Родители начинают зависеть от детей. Сначала эмоционально – потому что привыкли к тому, что нужны детям, и требуют подтверждения этого, а потом физически – потому что стареют, слабеют, иначе говоря – сами оказываются в положении детей.

– Безотрадная картина. – Доктор Груберт сглотнул, наконец, горечь во рту. – И это что, без исключений?

– Почему без исключений? Ваш сын – лучшее исключение!

– Мой сын?

– Да, – осторожно сказал МакКэрот, – но это большой разговор.

Он пристально посмотрел на доктора Груберта, словно сомневаясь, говорить или нет. Лоб его покрылся мелким, как будто засаленным потом.

– Это большой разговор, – вздохнул он, – и я долго не решался… Вы можете отшатнуться от меня, можете даже перестать мне доверять. Профессионально доверять, я имею в виду. Но не поделиться с вами нельзя, потому что я самого себя перестану уважать. Если не сделаю этого. Дело в том, что, будучи врачом данной клиники и имея вашего сына в качестве пациента данной клиники, я обязан его лечить. Что я и делаю. Но, будучи просто человеком, Вильямом Генри МакКэротом, пятидесяти восьми лет от роду, доктором медицины, отцом двоих дочерей, и так далее, я должен признать, что в лице вашего сына встретил самое изумительное человеческое существо и счастлив тем, что мне выпало встретить его. Пусть даже при таких обстоятельствах.

– Вы хотите сказать, что Майкл не болен, – растерялся доктор Груберт, – или… что вы хотите сказать?

– Он болен, – сурово сказал МакКэрот. – И подобную болезнь мы, психиатры, определяем как глубоко неадекватное восприятие жизни, сопровожденное опасной для жизни депрессией, и лечим таблетками. Но если на секунду забыть о медицине, а посмотреть его глазами… На эту самую жизнь, которой девяносто девять и девять десятых всех живущих на свете людей вроде бы адекватны… И, стало быть, здоровы. Что тогда, а?

Доктор Груберт, будто его загипнотизировали, боялся пропустить хоть слово.

– Ваш сын, – почти торжественно произнес МакКэрот, – обладает редчайшим видением окружающего. При этом фактически в поле его зрения находится то же самое, что и у всех остальных. Отличается только реакция. В медицине это называется экзистенциальным неврозом.

Он замолчал и испытующе посмотрел на своего собеседника.

Доктор Груберт наконец перевел дыхание.

– Давайте я попробую изложить вам, очень приблизительно, правда, то, что происходит с вашим сыном. Метафизику, так сказать, его болезни. Прежде всего, смерть. Что такое смерть? Почему она необходима? «Смерть – это то, что бывает с другими», – сказал поэт. Сказано красиво, но ведь непонятно! Куда мы уходим? Возвращаемся ли мы? Никто ничего не знает! Ни один! Предположения и домыслы! У вашего сына смерть еще в детстве вызвала, как я понимаю, пристальный, так сказать, интерес. Сам факт ее. Нормально ли это, спрашиваю я вас как врач? Как врач отвечаю вам: нет, ненормально. Все знают о смерти, никому это не мешает. Но, когда ваш сын пару месяцев назад выпрыгнул из окна, это либо означало, что мысли его зашли в тупик и он не выдержал, либо… Предупреждаю вас: мне самому непросто все это сформулировать. Либо у него сложилось свое отношение к смерти, и он абсолютно перестал ее бояться. На чем держится это отношение? Не знаю.

Пойдем дальше. Люди. Что такое люди? Жутковатые существа, которые на протяжении всей своей истории только и делают, что истязают друг друга. Почему? Что тебе за удовольствие от того, что больно другому? Что за радость дырявить друг друга железками и травить газами, я вас спрашиваю? А ничего: все привыкли. – Темные глазки МакКэрота увлажнились. – Подождите, я не кончил! – Он повысил голос, хотя доктор Груберт не перебивал его. – Не нужно быть психологом, чтобы понять, что и без убийства в прямом смысле слова мы только тогда и сыты, когда пьем, фигурально выражаясь, чужую кровь. Что на взаимном мучительстве построено большинство человеческих отношений. Или вы со мной не согласны?

– Не согласен, – сморщился доктор Груберт. – Можно, конечно, смотреть на вещи так, но можно и иначе! Есть любовь, дающая человеку смысл всей жизни, есть счастливые сексуальные отношения, работа…

– Стоп! – вскрикнул МакКэрот. – Вы не убедили меня! То есть не меня, – он торопливо поправился, – вашего сына! Если человек с рождения переполнен жалостью – а в случае Майкла это именно так, – то у него на все иной взгляд! Любовь кончается, секс – тем более, животных убивают, чтобы съесть! Вы посмотрите, сколько муки вокруг! Сколько гадости! Но все мы живем и не думаем об этом, а ваш сын устроен так, что ему действительно, – поверьте мне, – ему взаправду невмоготу! Он всякий раз, садясь сам за стол поесть, вспоминает, что вокруг голодные!

– Где – вокруг? – оторопел доктор Груберт. – Какие голодные?

– Вот именно, – с неожиданной готовностью откликнулся МакКэрот. Доктор Груберт услышал осторожную насмешку в его голосе. – Вы задаете совершенно правомочный вопрос! И я к вам, если хотите, присоединяюсь и полностью с вами согласен! Где – вокруг? Какие голодные? На Гаити? Да где она, эта Гаити?

– Вы, – вдруг разозлился доктор Груберт, – вы повторяете то, что всем известно! А у меня единственный сын, и я хочу, чтобы он был таким, как все! Чтобы он закончил колледж, начал работать, зарабатывать деньги, женился, чтобы у него были дети и чтобы я не боялся, что завтра Майкл – в ужасе от того, что люди мучают животных и убивают друг друга, – выпрыгнет из окна небоскреба! Слышите вы меня?

– Ваш сын, – вздохнул МакКэрот, – вам не принадлежит. Он – самостоятельное, отдельное от вас существо. Вы просто посредник. С вашей помощью это существо попало в мир.

– Ну, положим, – побледнел доктор Груберт, – так что же мне делать? Устраниться, что ли?

– Кто вам сказал? – МакКэрот положил на стол свои пухлые, поросшие рыжими волосинками руки. Доктор Груберт подумал, что они напоминают ему мышей. – Как же? Цель нашего лечения в том и состоит, чтобы ему помочь, сделать вашего сына таким, как все! Мы с вами солидарны. – Он пошевелил пальцами. – Но ведь и я не машина, слава Богу! Я первый раз столкнулся с тем, что двадцатилетний мальчик чувствует так, словно сквозь него постоянно проходит чья-то боль! Не его! Чужая! Отношения к нему не имеющая! И я поражен, признаюсь вам…

– Вы говорите: боль! – перебил его доктор Груберт и вскочил со стула. – Если бы Майкл так чувствовал боль, разве бы он поступал так со своей матерью? Вам же известно, что он не хочет, чтобы она приезжала?

– С матерью, – затряс головой МакКэрот, – с матерью совсем не то, что вы думаете! Мать он сильно любил и очень боялся потерять в детстве. Он чувствовал, что она обижена вами, и жалел ее. Потом у нее появился любовник, и Майкл ощутил, что его предали. Он обиделся, как любой бы на его месте.

– Последний вопрос, – доктор Груберт опять сел, опять увидел двух пухлых, поросших волосками мышат на столе. – Что вы думаете о его отношениях с Николь? Интимности ведь там, как я понимаю, нет?

– Об этом мы давайте поговорим в другой раз, – прогудел МакКэрот, – и не потому, что я не хочу, а потому, что у меня нет ответа. Думаю, что Николь сама объяснила бы вам лучше. Но она не так проста и открыта, нет. И не только Майкл влияет на нее, как принято думать, она на него влияет не меньше. Он, хоть и подавлен лекарствами и грустными мыслями, но ведь тут молодость, согласитесь, тут ведь гормоны… Ревность, страсть… да-да, страсть, хотя и задавленная, потому что мы же его этими таблетками лечим, лечим…

* * *

Клиника была недалеко от станции.

Доктор Груберт решил, что не будет ждать такси, пойдет пешком. Снег только что кончился, и земля стала ровно-белой.

Ему показалось, что внутри этой белизны лежит что-то прозрачное, робкое, словно бы живое, – такое живое и робкое, что жаль наступать, пачкать эту белизну подошвами.

Завтра Рождество.

Он обернулся лицом к зданию госпиталя, из которого только что вышел.

В окнах светились вспыхивающие золотом и серебром елки.

Он вспомнил, что отец иногда наряжал рождественскую елку во дворе. При этом само Рождество в их доме никогда не отмечали до тех пор, пока он не женился на Айрис, которая в первый же год их совместной жизни устроила пышный рождественский ужин.

Она же и окрестила новорожденного Майкла.

На религию в их доме было наложено что-то вроде табу. В подростковом возрасте, желая объяснить себе, почему ни мать, ни отец никогда не говорят на эту тему, он подумал, что пережитое за войну отвратило обоих от Бога, и вполне удовлетворился этим объяснением.

Многое в их жизни казалось странным, но он был занят работой, делами, да и вообще – что тут было обсуждать? Разве он догадывался? Пока мать не рассказала ему об отцовском прошлом, эта елка во дворе ровным счетом ничего не значила. Часть уличной декорации.

За спиной доктора Груберта послышались быстрые шаги.

Он обернулся.

Николь.

– Что с вами? – она подбежала и схватила его за рукав. – Вам что, плохо?

– Нет, – пробормотал он, – с чего ты взяла?

– У вас такой вид, словно вас чем-то расстроили. Или вы заболеваете.

– Расстроили? Да. Я только что разговаривал с МакКэротом.

Она изо всей силы закусила полную нижнюю губу.

– Жаловался на меня?

– Зачем ты это сделала? Ты же знаешь, что нельзя было Майклу показывать эту репродукцию.

– Почему нельзя? – вспыхнула она. – Как вам не стыдно! Запихнули его в клетку, и ничего, ничего не делаете, чтобы помочь ему!

Он давно заметил, что ее жесты и мимика отличаются какой-то электрической резкостью. Вот и сейчас она, вся вздрогнув, с силой закрыла рот ладонью.

– Николь, – вздохнул доктор Груберт, – Майкл нездоров. В чем ты упрекаешь нас?

– Вы хоть представляете, что он значит для меня?

Доктор Груберт не видел ее месяца три и невольно – как всегда при встрече с ней – поразился этой жгучей, все набирающей и набирающей силу красоте.