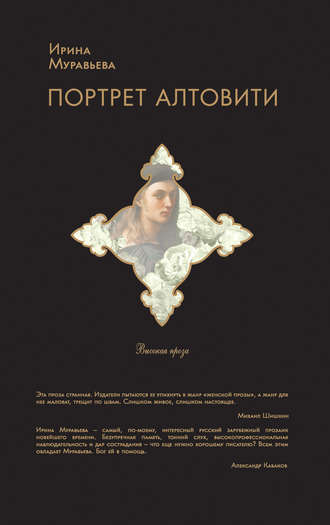

Ирина Муравьева

Портрет Алтовити

Часть первая

Доктор Груберт почувствовал взгляд на своем затылке и оглянулся.

Она была в черном открытом платье, бисерная сумка через левое плечо.

Может быть, японка, хотя для японки слишком высока. Кроме того, несмотря на восточные глаза и высокие скулы, очень белая кожа и удлиненный овал говорили о том, что к ее японской или китайской примешалась сильная северная кровь.

Он успел подумать, что это лицо напоминает один из многочисленных портретов Модильяни, и хотел было уже отвернуться, но она продолжала смотреть на него так, словно во всем зале не было никого, кроме них двоих.

Доктор Груберт растерялся.

К ней подошла угольно загорелая старуха в блестящих шароварах, которую он много раз видел по телевизору, но кто она, не помнил. Старуха слегка было заслонила ее от доктора Груберта, но она, улыбаясь, отступила на шаг в сторону.

Сверкнув шароварами, старуха отошла.

* * *

…Яркая белизна, лоб и виски отливают перламутром, нет, это не косметика, меня не проведешь, грудь маленькая, сошла бы для подростка, руки худы, она слегка сутулится, но шея у нее длинная и молодая. Родинка на открытом плече, еще две яркие родинки на ключице – это хорошо, иначе кожа казалась бы слишком фарфоровой, неживой.

* * *

…Помахала кому-то рукой, опять улыбнулась. Несмотря на улыбку, лицо осталось грустным.

Наконец она отвела глаза и сделала несколько шагов по направлению к столу с фруктами и бутылками.

Склонила голову над тарелками, выбирая. Высокая прическа, шелковая белизна спины.

Облокотилась о краешек стола худой рукой.

– А я смотрю и думаю: вы или не вы! – лающий голос над ухом.

Доктор Груберт оглянулся.

Бил Лекае. Теперь не отвяжешься.

– Кто это? – спросил доктор Груберт, указывая подбородком на женщину с бисерной сумкой.

– Эта? – усмехнулся Бил, выставив надраенные лошадиные зубы. – Моя старинная приятельница. Крепкий орешек. Мать ее была русской. Из русских дворян, знаете. Я ее еще застал. Любопытная вообще семейка, я все хотел ее описать. Дело в том, что…

– Кто она?

– Издательство «Гланц и Мин», не слышали? Муж был родом из Швейцарии, профессор славистики, они жили в Москве года два, издательство какое-то время процветало, много печатали вещей из России, да и не только из России, из всей Восточной Европы, и год, что ли, назад муж умер. Странный был тип. Но самое ужасное – это, конечно, история с дочкой. Вот уж действительно: горе! – Лекае сморщился и покачал головой. – В наших кругах о них много сплетничали.

– Почему?

– Belle femme aime jouer de malheur! Красивая женщина притягивает несчастья! – хохотнул Лекае, словно с помощью французской пословицы решил забыть обо всем неприятном.

Доктор Груберт не спросил, что за история с дочкой.

– Познакомить? – оживился Лекае. – Пошли!

Она встретила их приближение улыбкой, но улыбка ее показалась слишком восторженной и не понравилась доктору Груберту.

– Позволь представить тебе доктора Саймона Груберта, – развязно заговорил Лекае, целуя ее в щеку, – ты, моя дорогая, прелестно выглядишь…

– А это становится все труднее, – она через силу, как показалось доктору Груберту, улыбнулась темно-малиновыми губами, слишком яркими на таком нежном лице, и протянула руку.

Рука была сухой и горячей.

– Очень рада, – сказала она, – Ева Мин.

Глаза ее вели себя так же, как губы: улыбались через силу.

Она поправила прическу, взглянула на него исподлобья.

…Какие красивые у нее эти родинки: на плече и на правой ключице.

– Скоро приволоку тебе свой новый роман. – Лекае выпучил глаза. – Нарочно мотался в Россию…

– В Россию?

– Ну да. Выдаю вам обоим огромную тайну… – Лекае зажал рот руками и оглянулся, словно боясь, что его подслушивают. – Сюжет такой, что требовал моего присутствия…

– Где? – спросила она. – В Москве?

Доктор Груберт обратил внимание, что она очень тонка в талии, но кожа ее белых рук суховата и выдает возраст.

– В какой Москве? В несусветной глуши! – Лекае в ужасе схватился за подбородок. – Нижний Новгород! Недалеко от Москвы, но провинция, деревня, хуже Огайо! В гостинице выдавали по одному полотенцу на сутки, такому вот махонькому, – показал руками размер, – спать невозможно от духоты, никаких кондиционеров, но я, представьте себе, не только выжил, но и получил огромнейшее удовольствие!

– Каким образом? – поинтересовался доктор Груберт.

– Я переехал на квартиру к следователю, который вел дело моей героини, и мы отлично проводили время! У меня была своя комната с небольшой терраской. Каждый день засиживались допоздна, выпивали. Жена его варила нам шикарные борщи! Этот парень мне многое рассказал. Без него я бы не разобрался. Правда, он хитер, но русские вообще хитроваты.

– Комплимент мне, надеюсь? – засмеялась Ева.

– Ева, как я уже сказал, наполовину русская, – заговорщицки сообщил Лекае, – попросите ее рассказать вам…

Он не докончил, потому что Ева перебила его:

– Так о чем же роман?

– Роман! – встрепенулся Лекае и так энергично переступил с ноги на ногу, что лакированные башмаки его скрипнули, словно запросив пощады. – О, роман будет потрясающим! Ты знаешь, я не хвастун, но в данном случае работает тема. Пишу от лица простой русской женщины, жительницы города Владимира, которая убила двоих любовников. Такая, я бы сказал, вамп-леди. Что скажете? Убила двоих, и никто ничего не подозревал, пока с третьим не вышла осечка!

– Осечка? – Ева положила в рот продолговатую виноградину, но не проглотила ее, зажала между зубами.

На черной виноградине выступила капля черного сока.

– Третьего она полюбила. У этих монстров ведь иногда возникают свои привязанности, все это непредсказуемо, – захлебнулся Лекае и, жестикулируя, выплеснул на пол немного вина. – Я тут консультировался с психиатрами. И вот, представьте себе, она полюбила третьего, который был моложе ее, кажется, на восемнадцать лет, а ей – тридцать восемь, хотя по виду гораздо старше, я бы ей дал не меньше сорока пяти…

– Красивая? – спросил доктор Груберт.

– Ну, как вам сказать? Славянское лицо, широкие скулы, глаза немножко раскосые – у них там, в России, были татары, триста лет, если не больше, все, конечно, перемешалось, отсюда и дикость! Дикость! А так, конечно, с породой: коса, грудь, выпуклые губы, но глаза! Глаза сумасшедшей! Меня не обманешь!

– Как же она убивала? – нахмурилась Ева. – И, главное, за что?

– Ни-ни-ни! – отшатнулся Лекае и снова плеснул вином на пол. – Вот этого я не расскажу! Только в романе! Причем на подлинном фактическом материале! Я перевоплощаюсь, представьте себе! Все от ее лица! Меня нет! Я – русская гражданка, жительница Владимира, Катерина Сливкина, имя, конечно, изменено, но любопытно, что «Сливкина» – это по-английски что-то вроде «creamer»! Двое детей, мальчик и девочка, приличный муж, учитель физкультуры в школе. А любовников между тем убила! Двоих! Дала им выпить снотворное и потом ввела инсулин, смертельную дозу!

Ева Мин вдруг закашлялась и ярко покраснела.

– Откуда у нее инсулин? – спросил доктор Груберт.

– Ах, я и не сказал! – подпрыгнул Лекае. – Она работала главной медсестрой в большом госпитале, а там такой беспорядок, в России! Везде, и в госпиталях тоже! Ничего не стоит украсть, отлить, отсыпать, никто ничего не считает!

– И весь роман будет от первого лица? – Доктору Груберту вдруг захотелось, чтобы Лекае с его брызгающей во все стороны разноцветной слюной и запахом копченостей изо рта оставил их в покое.

– Да! От начала и до конца! До смертной казни, до того, как преступница в последний раз услышит человеческий голос! То есть до окончательного, представьте себе, конца! До наступления тьмы!

– И не страшно вам, Бил? – усмехнулся доктор Груберт.

Ева Мин внимательно посмотрела на него исподлобья, словно хотела убедиться в том, что правильно расслышала эту реплику.

– А вы, мистер Груберт, – медленно спросила она, – будь вы писателем, начали бы, наверное, с того, как преступница попадает сразу в ад?

Доктор Груберт пожал плечами.

– Я не представляю себе ада, – отводя глаза от ее слишком блестящих глаз, сказал он. – Думаю, что там, – неопределенно помахал рукой в воздухе, – другие дела, менее понятные. Ад – слишком уж человеческая идея.

– А рай?

– Рай – совсем не по моей части. Я – человек грешный…

Лекае смотрел на них с удивлением.

– Пойдемте потанцуем, – вдруг сказал ей доктор Груберт.

Залпом допил свое шампанское, поставил на стол пустой бокал и взял ее за руку.

Горячее сухое тепло ее пальцев перебежало в его ладонь, ладонь загорелась. Они медленно задвигались в такт музыке. Оказалось, что она не так уж высока: лоб его почти упирался в ее высоко зачесанные блестящие волосы.

Волосы пахли жасмином.

* * *

…Накануне его дня рождения они, как обычно, приехали в Сэндвич к родителям.

Было совсем рано, когда доктор Груберт неожиданно проснулся и, испугавшись чего-то, вскочил с постели.

Подошел к окну комнаты и тут же – сквозь слабый, дрожащий дождь – увидел их.

Мать стояла над отцом, который лежал рядом с кустом жасмина. Она не плакала, не звала на помощь и была так же неподвижна, как он.

Серый платок, накинутый поверх серого платья, делал ее похожей на одно из тех тусклых гипсовых украшений, которые стоят в городском парке Сэндвича.

Куст жасмина рос у самого крыльца. Он был густо усыпан цветами, запах которых проникал даже сквозь закрытые окна автомобиля.

Отец всегда говорил, что запах жасмина и ландышей возвращает ему детство.

* * *

Связь между смертью отца и этим запахом жасмина была настолько сильной, что доктор Груберт приостановился.

Черные волосы Евы Мин коснулись его рта.

– Я немножко не понял, – смутившись, спросил он, – ваша мать была русской?

– Они бежали от большевиков. Кажется, в двадцатом или двадцать первом году попали в Китай. Там была большая русская колония.

– Вы и родились в Китае?

– Вы, наверное, полагаете, что мне лет семьдесят? – Она засмеялась. – Нет, я родилась в Нью-Йорке.

– Часто бываете в России?

– Не очень, – неохотно ответила она и тут же сменила тему: – А я и не спросила, какой именно вы доктор? Терапевт?

– Хирург. Пластическая и лицевая хирургия.

– Не может быть! – воскликнула она. Он уловил фальшь в ее восклицании. – А я как раз ищу именно такого хирурга!

– Вот так всегда, – усмехнулся он, – вы ищете хирурга, а я хотел за вами приударить.

Ему стало неприятно, что он так сказал.

Нахально и неумно.

Она испуганно улыбнулась.

– Вы знаете, я ведь вас увидела первая. Я хотела, чтобы вы подошли.

«Зачем?» – чуть было не спросил ее доктор Груберт.

– Я позвоню вам в клинику, – сказала она. – Можно, я позвоню вам в качестве пациентки?

Они остановились.

Музыка, оказывается, уже закончилась.

Ева засмеялась, подняла к нему лицо, и волосы ее снова коснулись его рта.

– Смотрите, – шепнула она, – никто уже и не танцует. Только мы с вами.

Прикосновение этих волос и душный знакомый запах словно парализовали его.

– Завтра я с восьми у себя в клинике. Звоните.

* * *

Она записалась на прием и через два дня пришла. Волосы ее были собраны в лоснящийся черный узел над длинной шеей. Она была слишком высока для китаянки. Да, слишком высока. Но тоска на ее удлиненном фарфоровом лице уже не бросалась в глаза так сильно, как на рождественском вечере.

– Я хотела бы сделать пластическую операцию. Не сейчас, но, может быть, через полгода… – Торопливо улыбнулась: – Сэкономлю немножко и приду.

Он удивился этому странному тону.

Пришла на консультацию – пусть задает вопросы, какое мне дело до ее денежных обстоятельств?

– Если вы спрашиваете моего мнения, – сухо сказал доктор Груберт, – я советовал бы подождать. Мы вообще не рекомендуем делать эти операции до пятидесяти пяти лет, хотя…

Она перебила его:

– Но я ведь не для того, чтобы выглядеть моложе.

– А для чего? – нахмурился он.

– Для того, чтобы выглядеть иначе. – У нее забегали глаза. – Насколько это возможно, конечно.

«Еще одна психопатка», – с облегчением подумал доктор Груберт.

– Вы, конечно, решили, что я психопатка?

– Нет, – смутившись, пробормотал доктор Груберт, – можно, конечно, произвести некоторые манипуляции, освежить веки…

– Веки? – глаза остановились, и вдруг она спросила совсем другим, ясным и спокойным, голосом: – Могу ли я быть с вами откровенной?

Лучше всего было бы сказать ей что-нибудь, например, такое: «Не стоит».

Или: «Я не люблю смаковать тайны своих пациентов».

Вместо этого он сказал:

– Я рад буду помочь вам, миссис Мин.

– Не смогу сразу объяснить вам… – вздохнула она. – Бывает, что человек живет-живет, с ним что-то происходит, и, наконец, он чувствует, что больше не может. И тогда наступает время, – она сильно покраснела, – когда тебе все мешает. Лицо, тело… Не говоря уж о душе.

– К сожалению, я не сторонник… Бездны подсознания, психоанализ… Я не уверен, что…

– Вы, конечно, не заинтересованы в пациентах, – перебила она и засмеялась, – но чтобы уж так отпугивать!

– Я разве вас отпугиваю?

– Вы думаете, что я сумасшедшая, – полувопросительно сказала она.

Доктор Груберт отрицательно замотал головой.

– Думаете. – Она встала. – А мне просто хотелось прийти к вам и поговорить. Вот я пришла.

Он чувствовал, что не хочет ее отпускать.

– Подождите, – сказал он. – Куда вы торопитесь…

Она наклонила голову.

Выражение привычной затравленности, ненужное, неуместное на таком красивом лице, опять удивило его.

– Может быть, мы пообедаем сегодня вместе? – предложил доктор Груберт.

* * *

Дождь заливал вечерний Нью-Йорк, смывая остатки вчерашнего снега. Потоки черной воды неслись по улицам. Люди под зонтами возбужденно ловили такси, стоя по щиколотку в переливающихся лужах.

Пока он шел до стоянки, ноги успели как следует промокнуть. Машины передвигались медленно, скользили над мостовыми, в небе сверкали молнии.

У доктора Груберта сильно стучало сердце.

– Не хочется, – сказала Ева Мин, когда, освободившись от мокрых пальто, они усаживались за столик, – чтобы вы приняли меня за одну из своих многочисленных идиоток. Не обижайтесь, я про ваших пациенток говорю.

– Идиоток, конечно, много, – доктор Груберт приподнялся, чтобы повесить ее пальто на вешалку.

– Я хотела бы с вами поговорить, – вдруг сказала она. – Посоветоваться, может быть.

– Почему именно со мной?

– Потому что.

Точно так же отвечал иногда Майкл, когда был маленьким.

– Я знала, кто вы такой и чем занимаетесь. – У нее забегали глаза. – Простите меня за вранье. Месяц назад я попала на вашу лекцию в Принстоне. Совершенно случайно. Ушла под впечатлением.

Бред.

Неужели – если она сидела на лекции – он мог ее не заметить?

– Что же вас так потрясло в пересадке кожи? – усмехнулся доктор Груберт.

– Ничего. Но меня заинтересовали некоторые наблюдения о связи внешности с психикой.

Запах жасмина, словно осмысленное, капризное существо, вырвался из лоснящейся черноты ее волос и изо всех сил вцепился в него.

– Вы можете мне даже не отвечать, – сказала она. – То, что я хочу поговорить с вами, вас ведь ни к чему не обязывает.

Подошла официантка, высокая и полная, с ярко-золотистыми веками, в розовом, с черными разводами, кимоно.

– Заказывайте, Ева, – вздохнул доктор Груберт.

Заказали.

Официантка исчезла и через минуту вернулась с чаем и графинчиком сакэ.

– За вас, – сказал доктор Груберт.

– За нас, – поправила она. – Будете меня слушать?

– Похоже, что ничего другого, – пошутил он, – мне и не остается.

Она не ответила на его улыбку.

– Мои родители, – сказала она, – прожили бок о бок сорок шесть лет. Мама была тяжелым человеком. Тяжелым и своевольным. Умирая, пожелала, чтобы из похоронного бюро доставили список услуг. Сама выбрала себе гроб и вычеркнула из списка подголовную подушечку.

– Что? – оторопел доктор Груберт. – Кого вычеркнула?

– Подушечку. Кладут покойнику под голову. Восемнадцать долларов. Дело не в скупости, дело в принципе. А отец был тихим человеком, очень тихим. Врачом из Харбина. Семья моей матери – я вам, кажется, это уже сказала – попала в Китай после революции. В юности мама болела туберкулезом, и мой отец ее вылечил. Она предложила ему жениться на ней в качестве благодарности. Отец ее очень любил. А она его всю жизнь терпела. Тут, я, конечно, немножко комкаю. – Глаза у нее опять забегали. – Но сейчас это и неважно. Когда отец умер, мама не похоронила его, а поставила урну с прахом в своей спальне.

– Урну? В спальне? Зачем?

– Трудно ответить. Может быть, привыкла к нему за сорок шесть лет настолько, что просто не смогла расстаться, не знаю. Может быть, чувствовала себя виноватой перед ним, были и на это свои причины. Он ей рабски служил.

– Жутковато, – пробормотал доктор Груберт, – ничего нет беспросветнее, чем подноготная обыкновенной семьи. Я сам прошел через развод.

– А, – прошептала она, – я не знала.

Разговор становился сложным, и доктор Груберт не был уверен, нужен ли ему такой разговор с совершенно чужой, хотя и очень красивой, женщиной.

– Я похожа на отца, – продолжала она, – а сестра моя Зоя, старше на четыре года, была вылитой матерью, только еще красивей. Такой красивой – проходу не давали. У нас вообще был очень странный дом. Мы с отцом и сестрой вели себя тихо-тихо, а мать нами распоряжалась. У вас есть дети?

– Сын, – громко сглотнув, ответил он. – Майкл. Ему двадцать два года.

– Чем он занимается?

– Он болен. Сейчас он в клинике душевных заболеваний. В Филадельфии.

– Простите, – прошептала она, и ему стало неприятно, что она просит прощения, словно они говорят об умершем.

– А чем занимается ваша сестра? – спросил он, чтобы перевести разговор.

– Моя сестра? – вздрогнула она. – Ее нет в живых, она погибла.

– Погибла? Каким образом?

– Она погибла, – повторила Ева. – Это случилось из-за меня.

Доктор Груберт слегка отшатнулся.

– Мне было шестнадцать, – не давая ему опомниться, заговорила она, – и у моей сестры появился жених. Звали его Иван Щербатов. Тоже из русской семьи, родился в Париже. Я влюбилась в него так, что заболела. Заболела по-настоящему. Есть перестала. Спать. Рвота от каждого куска. Если он подходил близко ко мне, я чуть в обморок не падала. Все замечали, кроме него. Он вообще ничего, кроме Зои, не видел. Так продолжалось примерно два-три месяца. Однажды я застала их в гостиной. Родителей в городе не было. Я увидела их спящих на диване. Спали они так крепко, что не проснулись даже тогда, когда я приоткрыла дверь. И я этого не вынесла. Просто не вынесла – и все! Побежала к себе наверх. Не знаю, что я собиралась сделать. Скорее всего, конечно, ничего. Но что-то со мной происходило, ад какой-то. Подошла к зеркалу. Серая, страшная, как скелет. А они там, внизу, спят, обнявшись. И я вдруг сказала… Жуткую вещь я тогда сказала…

– Какую вещь? – избегая встречаться с ней глазами, пробормотал доктор Груберт.

– «Пусть они умрут!» – вот какую. И повторила это. Много раз, не помню, сколько, очень много.

Она закрыла лоб и глаза обеими руками.

Пальцы были такими же белыми, как и лицо.

– Через две недели их не стало. Полетели после свадьбы в Италию и разбились неподалеку от Рима. Хоронили мы то, что от них осталось. В черных мешках. Пластиковых таких, знаете? Похожи на мусорные.

– О-ох… – вздохнул доктор Груберт.

– Зоя мне часто снилась первое время. Все время снилась. С младенцем на руках. Может быть, она уже тогда была беременна, я не знаю.

Моргая золотистыми веками, подплыла официантка. Развела рукава кимоно, подлила в стаканы сверкнувшую льдинками воду.

– Ева, – осторожно сказал доктор Груберт, – вы напрасно себя обвиняете. Ваши детские слова никакого отношения не имели к тому, что…

– Что? – вскрикнула она, и официантка, уже отходившая от их столика, испуганно обернулась. – Я же убила их!

– При чем здесь вы…

– Как? – захлебнулась она. – Что значит: при чем? Я пожелала им смерти. Вот при чем. И их не стало.

– Но ведь на том же самом самолете были другие люди, которым вы не желали смерти! И они тоже погибли!

– Они погибли по каким-то своим причинам, о них я ничего не знаю. А моя сестра и Иван погибли потому, что я…

Она всхлипнула и посмотрела на него исподлобья. Он уже знал этот ее особенный затравленный взгляд.

– Ева, спорить с вами бесполезно. Это невроз – больше ничего. Я не специалист по неврозам. Но я понимаю, что произошло. Вы были очень влюблены в мужа сестры. Шестнадцать лет. Убийственный возраст. И что-то вам… Ну, скажем, померещилось. Вам кажется, что вы накликали… Ничего этого не было. – Доктор Груберт потер рукой лоб. – Но у людей с воображением такие вещи застревают в сознании. Мне очень жаль вас… Жаль, что вы с этим живете…

– Если бы только с этим, – сказала она дрожащими губами.

– Десерт? – с привычной фамильярностью спросила официантка.

– Спасибо, не надо, – торопливо отозвалась Ева и отодвинула от себя почти нетронутую тарелку. – Хотите выпить кофе у меня? У меня дома?

Она подалась вперед и вдруг протянула ему обе руки через столик.

* * *

Квартира Евы Мин оказалась в самом центре Гринвич Виллидж и занимала второй этаж красного кирпичного особняка.

– Располагайтесь, – сказала она, – сейчас я сварю вам кофе.

Он заметил, что она нервничает так же, как и он сам.

Доктор Груберт опустился на громоздкий диван у окна. Гостиная была обставлена со спокойным вкусом, только одна картина в простенке показалась ему странной, почти уродливой: по серому глухому фону были разбросаны плачущие лица людей и морды животных с окровавленными глазами.

Она перехватила его взгляд:

– Это моего мужа.

– Он разве художником был?

– Нет. Но незадолго до смерти ему показалось, что он может писать картины. Это все, что он успел.

Свет настольной лампы выхватил ее худую руку с длинными пальцами, которыми она торопливо схватилась за ручку, хотя дверь была открыта.

– Как я рада, что вы здесь, – прошептала она и вышла.

Доктор Груберт встал с дивана и подошел к картине. Лица людей и морды животных были сдавлены в слоистое темное месиво, внутри которого белели только зрачки.

Засохшие бурые и черные сгустки масла выглядели как сгустки крови и должны были бы быть такими же, как кровь, солеными на вкус.

Минут через десять она вернулась – уже не в том платье, в каком была в ресторане, а в чем-то легком, черном, похожем на длинную тунику. В руках у нее был поднос с двумя чашками и длинный узкий кофейник.

– Мне показалось, – сказал он, чувствуя, что волнуется все сильнее и сильнее, – что у вас за спиной должны быть крылья. Это платье…

– Это у меня-то крылья?

– Трудно поверить, – не выдержал он, – что два дня назад я даже не подозревал о вашем существовании.

– Вам с сахаром? – спросила она.

– Мне – да, то есть – нет, я уже не пью с сахаром.

– Почему?

– Диабет, начальная стадия. Я на таблетках.

– О! – вздрогнула она. – И у вас тоже! У моего мужа был диабет, тяжелый, у матери был диабет. Считалось, что от диабета она так и чудачит.

– Что же она делала?

– Ой, много чего! У нее был дом в Нью-Рашел. Он и сейчас есть. Она там разводила розы. Вдруг получаю письмо – она любила писать мне письма: белки объели все розы, и она купила водяной пистолет. Стреляет в белок из водяного пистолета.

Доктор Груберт с облегчением засмеялся.

Она откинулась на спинку дивана, скрестив над головой руки. Он торопливо схватил чашку с подноса.

– Не обожгитесь, – прошептала она.

Черный шелк прошелестел по его колену, и торопливая складка ее странного платья замерла между ними, будто затаилась.

Складка была живой. Она была частью горячего бедра, прильнувшего к нему в ожидании.

Доктор Груберт смотрел прямо перед собой, не решаясь скосить глаз туда, где было ее лицо и волосы.

– Что с вами? – спросила она.

Не глядя, он ощутил, как рядом, совсем близко от его губ, раскрылись ее губы.

Тогда он резко повернулся к ней всем телом. Она встретила его испуганный взгляд своим блестящим взглядом.

– Перестаньте, – попросил он.

– Что перестать? Я ничего не делаю!

– Делаете! – он скрипнул зубами. – Вы видите, что со мной!

– Вижу. – Она медленно провела по его лицу своей худой рукой. – Не бойтесь меня.

* * *

Он уже ничего не соображал.

Его столкнули вниз, внизу был огонь.

Ничего, кроме огня, который охватил его, причиняя сильную боль и одновременно вызывая в нем восторг от никогда не испытанной прежде силы.

От огня нужно было спастись.

Поэтому он и бросился к ее телу, как зверь, на котором горит шерсть, бросается к реке.

Огонь не погас от воды, но прошла боль ожога.

Что-то ужасное, безобразное, разом уничтожившее его, поднялось изнутри.

Он перестал быть Саймоном Грубертом, вежливым человеком с седыми волосами и внимательным взглядом. Он был горящим зверем и плыл в воде.

Он был слепым и не знал, куда плывет, хотя плыл быстро, не останавливаясь.

* * *

…Зрение вернулось не сразу. Но даже когда оно вернулось, доктор Груберт видел сначала только дерево, полное сухого черного блеска. Оно глубоко дышало под дождем. Тогда он понял, что смотрит в окно.

Едва знакомая ему женщина неподвижно лежала рядом. Он не смотрел на нее, но чувствовал, как море, шумящее в ушах, блаженство ее близости.

Ему хотелось спать, но жаль было расставаться с этим блаженным шумом. Не поворачивая головы, он скосил глаза в ее сторону.

Длинное тонкое тело перламутрово белело в притушенном свете, и закинутая на подушку голова, правая рука, согнутая в локте и закрывавшая лоб, даже дыхание, – все вместе вдруг показалось ему настолько красивым, что он, не выдержав, поцеловал этот согнутый локоть и хотел было отвести его, как она вдруг резко поднялась, отбросила на спину спутавшиеся волосы и молча пошла к двери.

От диванных подушек шел сильный запах жасмина.

Как человек, который потерял сознание в незнакомом месте и теперь возвращается к жизни, с трудом припоминая, что было последним из увиденного им за секунду до падения, так доктор Груберт попытался понять, как он очутился в постели с той, которая только сегодня утром пришла к нему в клинику в качестве пациентки.

Судя по шуму воды из крана, он догадался, что она принимает душ. Тогда он вскочил с дивана и торопливо оделся.

Она не возвращалась. Он сидел и смотрел, как его лицо и галстук отражаются в зеркале.

Самым отвратительным было выражение непереносимого стыда, от которого лицо вдруг потеряло симметрию и стало казаться, что один глаз выше другого.

…Ева вошла бесшумно, в той же самой разлетающейся тунике. На плече ее было почему-то мокрое полотенце.

Доктор Груберт вскочил.

– Все хорошо, – сказала она.

– Нам нужно поговорить… – начал было доктор Груберт, чувствуя, что этого совсем не нужно.

– Сейчас поздно, – мягко перебила она, – вызови такси и езжай домой.

– Я увижу тебя завтра? – спросил он и тут же подумал: «А захочу ли я этого?»

– А ты захочешь?

– Думаю, что да.

– Я должна быть уверена в этом, – напирая на слово «должна», сказала она.

– Зачем?

– У тебя кто-то есть? – Она подняла брови.

Доктор Груберт пожал плечами:

– Мы с женой разъехались. Произошло это недавно, хотя чужими друг другу мы стали давно, каждый из нас жил своей жизнью, и за это время у меня были женщины, но ничего серьезного. Я не слишком влюбчив, во-первых, и, во-вторых, много работы…

– Вот хорошо. – Она подняла глаза. – И со мной будет так же.

– Нет, так не будет.

Полотенце упало на пол.

– Ева, – он нагнулся и поднял его. – Я ведь не вчера родился, и мне трудно поверить, что вы в меня с первого взгляда влюбились, как девочка в киноактера. Почему вы вообще пришли ко мне?

Тут только он заметил, что она вся дрожит.

– Ева! Как я здесь очутился?

Горло перехватило, и доктор Груберт выговорил «очичился».

– Я вам все объясню потом, – пробормотала она.

Он отступил назад, прислонился затылком к стене.

– Дай мне уйти.

– Боитесь меня?

– Я думаю, что лучше уйти, – отводя глаза от ее губ, сказал он, – я действительно ничего не понимаю.

Она вдруг запустила обе руки в волосы и приподняла их: два черных крыла выросли над ее головой.

– Хорошо, – пробормотал доктор Груберт, – не нужно сейчас. Я позвоню вам.

* * *

Он вышел под дождь, забыв у нее в прихожей зонт. Улица была пуста, ни одного такси.

«Я ведь абсолютно ничего не знаю о ней, – вдруг, словно протрезвев, сказал он себе. – Не знаю, когда умер у нее муж, что случилось с дочкой. Она ничего не рассказала мне, да и я ей тоже. При этом мы близки, и я видел ее обнаженной. Что это такое? Разве это нормально?»

Прошлым мартом, бродя по галерее живописи в Вашингтоне, доктор Груберт наткнулся на портрет своего сына.

На него смотрел юноша, застывший вполоборота с прижатой к груди рукой. Из-под бархатного черного берета свисали тонкие пряди. Всего поразительнее был его взгляд – туманный, отстраненный и пристальный одновременно. Голубые, заволоченные глаза смотрели прямо на доктора Груберта, но при этом совершенно не интересовались им, а отражали то ли какую-то тревогу юноши, то ли его нежелание с кем-либо соприкасаться.

Это был Майкл, хотя на табличке стояло другое имя: Биндо Алтовити, Рафаэль, 1515 год.

* * *

Болезнь Майкла по-настоящему обнаружилась, когда они с женой решили развестись. Незадолго до этого у Айрис появился Дик Домокос, но это уже неважно. Они развелись бы и без него.

Постоянные их стычки из-за Майкла только подливали масла в огонь.

Доктор Груберт до последней минуты делал вид, что с Майклом ничего особенного не происходит.

– Саймон! – кричала Айрис. – Неужели ты ничего не замечаешь? Посмотри на его лицо! Очнись, Саймон!

Когда Майкл первый раз исчез – они искали его с полицией – и, наконец, сам появился через два дня – голодный, с измученными глазами, – доктор Груберт почувствовал себя так, словно его изо всей силы ударили сзади по голове.

И тут же все переменилось, словно и у него, и у жены разом кончились силы.

Айрис переехала к Домокосу, и Майкл, очевидно воспринявший ее поступок как предательство, стал уклоняться от встреч с матерью.

После этого его состояние еще быстрее ухудшилось.

Болезнь проявила себя в том, что он бросил Корнельский университет и почти прекратил разговаривать с людьми, за исключением двоих: отца и Николь.

Поначалу он много и жадно читал, потом забросил книги и целыми днями валялся на постели одетым. К телефону не подходил и никакой корреспонденции не распечатывал.

Ел и спал крайне мало. Однажды ночью доктор Груберт услышал, как сын стонет, и это испугало его настолько, что он долго не мог прийти в себя.

Ночной прыжок с высокого балкона дедовского дома в Сэндвиче стоил Майклу перелома обеих ног. Его увезли в ближайший госпиталь, а через неделю перевели в Филадельфийский институт психических заболеваний.

Тогда же, первый раз за несколько месяцев, доктору Груберту позвонила Айрис.

Он уже спал, был двенадцатый час ночи.

– Саймон, – она всхлипывала и давилась слезами. – Я стою под его окном. Там горит свет. Что-то они делают с ним!