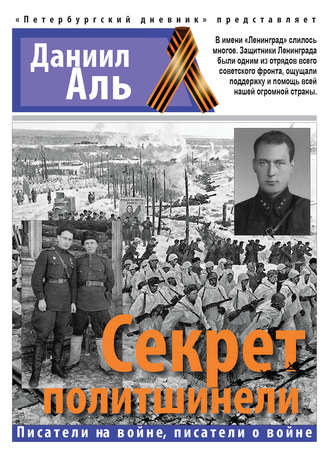

Даниил Альшиц

Секрет политшинели

Услышав очередной зуммер телефона, я схватил трубку и крикнул в микрофон:

– Zur Stelle Gefreiter Rudi Kästler, vierte Kompanie, drittes Regiment, zweiundfünfzigβte Infanteriedivision! (На месте ефрейтор Руди Кестлер. Четвертой роты третьего полка пятьдесят второй пехотной дивизии!) Андрей и Павел остолбенели. Я сделал им знак молчать.

– Was ist Rudi Kästler? (Что это такое – Руди Кестлер?) – прокричала трубка. Позывные? – спросил немецкий телефонист.

– Я их не знаю. Я говорю из трамвая на шоссе. Ваш наблюдатель Хельмут Раабе только что умер у меня на руках. Это все, что я могу нам сообщить. Мне надо идти догонять своих.

– Подожди у аппарата, осел! Я позову командира дивизиона.

Я разжал пальцы и отпустил эбонитовый рычаг, вделанный в корпус трубки. Связь разъединилась.

– Даешь ты жизни, переводчик! – Кратов сделал глубокий вдох, точно вынырнул из воды. Во время моего разговора он не дышал.

Услышав, что немец обозвал меня ослом, Павел выхватил трубку.

– Я с ним сейчас на морском эсперанто поговорю. Без переводчика понятно будет куда идти!

Раздался зуммер. Кратов вдавил рычаг.

– Балтийский флот… – заорал он в трубку. Дальше шла изобретательная трехпалубная брань, зарифмованная на слово «флот». Чтобы остановить вошедшего в азарт моряка, Шведов выдернул концы телефонного шнура, прижатые клеммами к аппарату.

– Ты что, фашистские уши пожалел?! – возмутился Кратов. – Испортил песню! На самом интересном месте.

– Он давно тебя не слушает. Он тебе ответ рассчитывает. И сейчас мы его получим, – ответил Андрей. – Сматываться надо отсюда, и побыстрее. Айда в бетонную трубу. Метров триста позади отсюда проложена под шоссе!

Мы выскочили из вагона. Андрей прихватил с собой немецкую карту и телефонный аппарат. Кратов нацепил на плечи карабин наблюдателя.

Оказавшись на земле, я перемахнул через кювет и побежал к буграм, за которыми мы с Андреем укрывались.

– Куда ты?! Пропадешь, дурень! – кричал мне Андрей. – Айда к трубе! Быстро!

– Сейчас! – ответил я, обернувшись на ходу. Я понимал, что быть настигнутым артналетом в открытом поле смертельно опасно. Вспомнились женщины, убитые у дороги орудиями того же дивизиона, который сейчас обрушит огонь на нас. И тем не менее какая-то отчаянная сила гнала меня по полю. Не мог я расстаться со своим ранцем, с этими вроде бы и не нужными вещами, которые дала мне с собой мама. «Успею, – уговаривал я себя, – успею».

Схватив ранец, я помчался через поле наискосок к бетонной трубе. Шведов и Кратов были уже около нее. Тут же лежала плащ-палатка, в которой они притащили подобранные возле вагона трофеи.

Мы долго молча вслушивались.

– Чего ж он не бьет? – удивился моряк. – Я ж его все-таки крепко обложил! Мертвый бы не выдержал!

– Не хотят вслепую снаряды кидать, – предположил Шведов. – Не знают, нет ли тут поблизости своих.

Он присел на траву. Кратов и я тоже опустились около плащпалатки. Наконец-то выдалась минута, когда я мог высказать товарищам накопившиеся во мне чувства.

– Павел, – начал я торжественно, – позвольте мне пожать вашу руку. Вы спасли мне жизнь.

– Когда это?

– А вон там, у канавы. Если бы вы не уложили того фашиста, мне был бы капут… А если бы не Андрей, я бы вообще бы давно бы…

– Ну, эту песню ты, Саня, зря заводишь, – сказал Шведов. – Никто никого не спасал. Каждый воевал – и все. В том числе и ты. Так что благодарить друг друга не надо.

– Но ведь хорошо, друзья, что так хорошо все кончилось! – продолжал я.

– Что кончилось-то? – нахмурился Андрей. – Вот сейчас докурим и будем воевать дальше.

– Покушать бы чего. – Я похлопал себя по животу.

– Да, пора. В случае чего нырнем в трубу, – сказал Андрей.

Я подтянул за ремень свой ранец, лежавший на кучке трофейных автоматов, достал хлеб и сало. Кратов успел заметить среди моих вещичек флакон одеколона.

– Эге, да у тебя, переводчик, и выпивка припасена.

– Какая выпивка?

– Одеколон! Глядите-ка, и кружка у него есть.

– Кружку, ложку и зубную щетку полагается брать с собой при явке к месту службы, – разъяснил я.

– Ну, ладно, «кружка, ложка, поварешка…» Давай разопьем твой одеколончик. – Кратов вдруг посерьезнел. – Причина есть.

– Пожалуйста, пейте. – Я протянул ему флакон и кружку.

– По маленькой и в самом деле не худо, – сказал Шведов.

Вот уж от него не ожидал… Пить одеколон?! На это же способны только последние пьянчуги. Ну Кратов еще куда ни шло. Забубенная натура. Но Андрей! Не ожидал… Повод выпить, конечно, есть… Шутка сказать, после такого боя все трое целы и невредимы. Да еще и трофеев набрали. Если кому-нибудь все это рассказать, не поверят. Ни за что не поверят!

Кратов тем временем накапал одеколон через узенькое горлышко флакона в кружку и протянул ее Шведову. Тот долил в нее воды из фляги.

– Что ж, братцы, за наш боевой успех. Дай бог не последний. Андрей поднес было кружку к губам, но Кратов неожиданно его остановил и взял кружку себе.

– Стойте, братцы! За боевые успехи вы еще выпьете. Я за Нюрку должен выпить, за Белую головку.

За Нюрку? Тут только я спохватился, что в суматохе боя и не вспомнил о ней.

– Что с ней сталось? Куда ты ее девал? – спросил Андрей.

– Нету больше Нюрки. За память ее.

Моряк рывком запрокинул голову. Андрей выпил молча. Кружка оказалась у меня. Я глотнул, закашлялся, задохнулся, слезы полились у меня из глаз. «Нюрка! Красивая наша попутчица! Неужели правда, что ее уже нет, что лежит она где-то здесь, неподалеку, и ветер шевелит вместе с травой ее светлые волосы…»

– Не случайно я на вас набрел, братва, – тихим голосом сказал Кратов. – Хотел Нюрку похоронить. У Андрея лопатка саперная есть. Пошел я за лопаткой, услыхал стрельбу и на ваш бой вышел. Смотрю…

– Что здесь было, мы знаем, – перебил Шведов. – Ты про Нюрку расскажи.

Черные брови Кратова сошлись над переносицей, точно он обдумывал, с чего начать…

* * *

Может быть, я не совсем точно передам теперь рассказ моряка. Что же касается наших с Андреем вопросов и восклицаний, о них я умолчу вовсе.

Рассказ этот не о нас – о Нюрке, о последнем ее часе. Я перескажу его так, как он живет в моей памяти.

«Сперва мы с Нюркой тоже шли вдоль шоссе по кювету. Нюрка все в поле отбегала, цветки собирать. Ну, думаю, валяй, валяй, собирай!

Я все посматривал на нее. И когда прыгнет она с кочки на кочку, и когда нагнется. И присядет когда. Красиво так все у нее складывалось. Вот бы, думаю, удалиться с ней куда-нибудь от посторонних глаз, например, от ваших, может быть, чего-нибудь и получится…

Короче, подошла она ко мне с этими цветиками и говорит:

– Паша, Паша, погляди, какие красивые. А я ей в ответ:

– Знаешь что, Нюрка, давай с этого фарватера к заливу подадимся. Стреляют туда меньше.

– А ничего, – говорит, – я уже привыкла.

Ну, думаю, будем с другого борта захождение играть.

– Там, – говорю, – Нюра, цветов больше, чем здесь.

– Тогда, – говорит, – пойдем, Паша.

Свернули мы к заливу.

Между прочим, был бы я один, все равно бы к берегу подался. Там мне вроде бы ближе к дому. Корабли видать. Морской канал. Кронштадт. В случае чего – вплавь добраться можно.

Дошли мы до залива. Подбежал я к самой воде. Вдыхаю морской воздух. Камышом пахнет, тиной. Хорошо! Нюрка возле меня стала, за руку меня схватила и спрашивает:

– Что это ты, Паша?

Я и отвечаю:

– Обидно, что на землю с корабля сойти пришлось.

– С корабля ты бы меня не разглядел, и мы бы с тобою не встретились.

Еще крепче она прижалась к моей руке и говорит:

– Если бы не война, тем более бы встретились. Ты, Паша, сходил на берег по выходным дням? Гулял в Петергофе?

– Много нас там гуляло, охотников до девчат. Кто-нибудь другой тебя бы и пришвартовал.

– Ведь никто не пришвартовал. А сколько пыталось.

– Так никто и не сумел?

– Никто, Паша.

– Заливаешь!

– Нет, правда.

– Тогда чего же так?

– Не нравился никто. Ждала все какого-то другого совсем.

– Принца, что ли?

– Сама не знала, что мне надобно было. Теперь зато знаю… Как снял ты меня там, на развилке, с грузовика, как поднял над собой, посмотрела я сверху в твои глаза… Еще имени твоего не знала, а поняла: хочу, чтобы всегда эти руки меня поддерживали и чтобы в глаза эти мне всегда смотреться… Ты еще задержал меня немного в воздухе, и стала я в тот миг словно птица. А ты тут возьми и опусти меня на землю…

– Сколько ж тебя можно на весу держать. Птичка-то ты плотненькая.

Хотел я тут высвободить руку, чтобы свои слова насчет ее плотности проиллюстрировать, но воздержался. Неохота было свой авторитет подрывать, раз она про меня такие слова говорит. А Нюрка, все так же ко мне прижавшись, говорит еще:

– Когда ты, Паша, с лейтенантом заспорил, заступился за женщин наших, чтобы их за детишками в Стрельну пустили, поняла я, что душа у тебя добрая, хотя вид суровый.

– Скажешь тоже – «добрая душа». Что я баба, что ли?

Возражаю я ей так это вроде бы свысока. А внутри себя чувствую, что-то во мне делается… И вокруг тоже все какое-то другое становится. И сердечный стук в ушах так отдается, что залпы с моря хуже слышны.

Повернул я ее к себе, обнял за плечи, в глаза заглянул, да тут и остановился. Такую я увидел ко мне доверчивость, что аж дух перехватило. «Ну, – думаю, – держись, Пашка Кратов, и в самом деле не превратись в какого-нибудь принца! Двигай лучше на дизелях полным ходом по фарватеру».

– Вот что, – говорю, – Нюра, ты мне тоже с первого раза понравилась.

– Знаю, Паша. Я ведь красивая.

– Выходит, – говорю, – у нас с тобой одновременное взаимное влечение. Вот и давай я тебя для начала поцелую.

Молчит Нюрка и смотрит на меня. А я продолжаю:

– Только пойдемте, Нюрочка, целоваться туда, в кустики, а то, чего доброго, братва вон с той коробки в дальномер за нами подсматривать начнет.

– Зачем ты так, Паша? Это ведь не ты говоришь.

– А кто же? Я. Надо понимать – война. Канителиться некогда – враг у ворот!

– Ну и что же, что война. Пусть все по-хорошему у нас с тобой будет.

– Так я и хочу по-хорошему. Адрес у тебя возьму, свои тебе запишу координаты – номер полевой почты и маманин адрес. Фото мне свое пришлешь. И ждать будешь надежнее. А я, если живой буду, тоже тебя не забуду.

– Я и так буду тебя ждать, Паша. Только тебя. Сколько бы ни пришлось… А сейчас пошли.

Вдруг слышно стало – снаряды где-то у шоссе рвутся. Один, другой, третий. Штук двадцать вдарило.

Нюрка за женщин своих заволновалась – не их ли у дороги накрыли. Я про вас про двоих подумал. В общем, война о себе напомнила: не забывайтесь, мол, люди, здесь я.

Нюрка меня за рукав потянула:

– Пойдем, Паша.

– Ладно, – говорю, – пошли. Отведу тебя в Стрельну. А сам дальше. Мне в Рамбов поспешать надо.

С берега мы ушли в заросли. Я впереди иду. Нюрке я строго сказал: цветов не собирать. Идти за мной в кильватер шаг в шаг. Разговорчики отставить.

Сам я тоже иду молча. Пусть чувствует – обиженный я.

Идем кустами. Вдруг я слышу, смеется кто-то не по-нашему.

Нюрке я вовремя успел руку сжать, к земле ее пригнул. Сам распластался. Гляжу – на том краю поляны, возле перелеска, походная кухня дымит. На подножке немец стоит. В каске и в белом фартуке. Черпаком в котле помешивает. Другой – спиной к нам – дровишки нарубает. Третий на пеньке сидит, карабин на коленях держит.

Соображаю так: рота их впереди, перед Стрельной, а тут обед для нее варят. Выходит, от залива до шоссе пространство перехвачено. На Стрельну здесь не пробиться. Ну а этих трех, думаю, надо прибрать. Закон такой: видишь фашиста – бей! Расположились тут как дома! Который на пеньке сидит, чего-то рассказывает. Кок черпаком помешивает и регочет. Третий так это легонько топориком помахивает и тоже посмеивается. Рассчитываю: первым выстрелом кончаю того, что на пеньке сидит. Вторым – который дровишки нарубает. Ну а уж кока прикончу последним.

Шепчу Нюрке:

– Ползи назад, а за теми кустами бегом! Я догоню… Качает головой: не пойду, мол, никуда.

– Зачем тебе здесь быть? Мешать будешь!

Опять головой качает. Что с ней будешь делать! Некогда споры устраивать.

Прицелился я в того фашиста, что на пеньке сидел. Тут время было хорошо прицелиться. Сковырнулся он с пенька, даже не ойкнул.

Тот, что с топориком, подхватился бежать к перелеску. Два раза по нему дал. Догнала пуля – и брякнулся.

Кок – тот проворнее всех оказался. Мигом с подножки соскочил, на землю за колесо своей кухни лег. Карабин у него под рукой оказался. Лежит и бьет. Вроде не видит нас. Бьет в кусты неприцельно. Левее пули посвистывают.

Я Нюрке шепчу: «Не шевелись». А сам пополз вправо. Поскольку отсюда мог и промахнуться. Из-за колеса немец неудобно для меня торчит.

Заметил меня, гад! В мою сторону ударил. Возле самой каски пуля прошла. Вскакиваю тогда на ноги и бросок делаю шагов на пять. Попробуй на бегу сквозь кусты попади! Пока бежал – слышу, еще раз он ударил. Но куда-то позади меня. Потерял, значит, из виду. Кинулся я снова на землю. Вот теперь мне сподручно. Как влепил я ему в борт пару горячих, так и перекатился он фартуком кверху.

Ну, думаю, эти все. Теперь надо отдавать швартовы… Того и гляди прискачут на выстрелы из ихней роты. Что я с Нюркой против них сделаю?!

Бегу к Нюрке. Гляжу – не лежит она, а сидит. Спиной к кусту прислонилась. Левую руку на груди держит и правой ее прикрывает. Улыбается мне, будто в чем-то виновата.

– Вставай, – говорю, – Нюра, скоренько. Отчаливать надо отсюда. А она сидит, не двигается.

– Нюра! Что ты! Что это с тобой, Нюра?!

– Прощай, Паша. Если что не так было… Тут заметил я, что платье у нее под руками потемнело. Закинул я карабин за спину, нагнулся, чтобы осторожно с земли ее поднять.

– Как же это случилось? Как же это ты так, Нюра?..

– По тебе он начал стрелять, Паша. Ну, поднялась я…

Схватил я Нюрку на руки и побежал. По полянам бегу. Через кусты проламываюсь. Бегу, спотыкаюсь. Все приговариваю:

– Нюра, потерпи. Нюра, не умирай! В деревне Ульянка наш медсанбат стоит, верст семь всего отсюда. Домчу тебя быстро. Не умирай, Нюра! Вместе ведь нам с тобой быть надо.

Молчит, Нюрка, улыбается. Один только раз на мое «потерпи» ответила:

– Не больно мне теперь, Паша. Остывает уже пуля. Сперва очень жгла. А теперь уже остывает.

Я все бежал и бежал. Фрицы, видно, своих убитых обнаружили, но в заросли не пошли. Стали мины кидать по площади. Мне не до мин этих было…

Когда умерла Нюрка, я не заметил. Тяжесть вдруг почувствовал. Остановился. Глянул на ее лицо и увидел – нет больше Нюрки. Поднял я ее над собой, как тогда, когда с грузовика ее снимал. Зажмурил глаза. Волосы ее на лицо мне свесились, щекочут… И будто живая Нюрка…

– Нюрочка, – шепчу, – Нюра… Побыла бы ты еще живой.

Не слышит. Руки и ноги у нее повисли, качаются. Мертвая она вся. Отнес я ее к большому дереву. Положил между корнями. Вынул из-под фланелевки бескозырку, лицо ей накрыл. Наломал веток, временную могилку над Нюркой сделал. Тут я вспомнил, что у Андрея лопатка саперная есть. Пошел вас искать. Вот так на ваш бой и вышел…»

* * *

Когда моряк замолчал, из моей груди готовы были вырваться слова самой искренней боли и жалости. Но так и не вырвались… Сказались совсем другие – пустые и глупые.

– Обидно все-таки подставить грудь под пули какого-то повара…

– А вот Нюрка об этом не задумывалась, – оборвал меня Андрей. – Ты, Павел, – продолжал он, – на том дереве, над могилой, обязательно вырежи: «Погибла в бою»… У нас вот винтовки, гранаты. А у Нюрки ничего не было… Кроме сердца.

– А фамилию-то я у нее так и не успел спросить. Не знаю я ее фамилии, – вздохнул Кратов.

– Доберешься до Стрельны, разыщи Нюркиных стариков, – посоветовал Шведов. – По имени и по приметам укажут тебе их дом.

– Тоже верно. Ну, братва, пошел я.

Кратов поднялся.

– Лопатку могу взять?

– Бери, конечно. – Шведов протянул Кратову лопатку в зеленом брезентовом футляре.

Моряк разомкнул пряжку, надел лопату на ремень, вскинул на плечо карабин и поднял трофейный автомат.

– Ну прощевайте.

– Может быть, и встретимся когда-нибудь, – сказал я, пожимая руку Кратова.

– Чего не бывает, – глухо отозвался он.

Некоторое время мы смотрели ему вслед. Моряк шел в сторону залива не то пригнувшись, не то ссутулившись. Иногда останавливался и вслушивался, но ни разу не обернулся. Потом он исчез в кустах.

– Пойдем и мы, – сказал Андрей. – Надевай ранец.

Мы сложили трофеи в плащ-палатку. Получилась солидная ноша: ручной пулемет, карабин, четыре автомата-шмайсера и целая куча магазинов с патронами.

Шведов встал впереди. Я ухватил плащ-палатку сзади.

– Когда устанешь, скажешь, – бросил мне Андрей. – Переменимся тогда местами.

Мы шли по той же дороге, мимо тех же трамваев. Несколько раз менялись местами. Рукам становилось легче при перемене положения.

Шведов торопился. Он считал, что наши, вернее сказать, его данные о противнике могут быть полезными и что надо как можно скорее довести их до сведения командования.

Шум боя слышался теперь справа от нас и становился с каждым шагом все грознее.

Андрей что-то говорил по дороге, но было плохо слышно. Он шел в этот момент впереди и не поворачивал головы. Да и думал я о другом. Из головы не выходили события, которые пришлось пережить за этот день. Мысли прыгали и перемешивались. Я вспоминал наш бой возле трамвая. Теперь, когда пули свистели только в моей памяти, становилось страшно, страшнее, чем было тогда.

Вспоминалась Нюрка. Живая, веселая. Мертвой я ее, слава богу, не видел.

Происходившее казалось мне теперь сумбурным сном, который вот-вот оборвется и уступит место действительности.

Так оно и получилось.

Мы вышли к тому месту, где лежали убитые женщины и Сечкин.

Я воспользовался тем, что шел сзади, держась за плащ-палатку, и плотно зажмурил глаза. Я шагал как слепой за поводырем. Открыл я глаза, лишь когда гудение бесчисленных мух стало стихать позади.

Мы прошли дальше немногим более километра. Неожиданно впереди из-за кустов раздался окрик:

– Стой! Кто идет?

Шведов остановился и тотчас отпустил углы плащ-палатки. Я не успел этого сделать, и наши трофеи с лязгом вывалились на землю.

– Свои, – ответил Шведов, сдергивая с шеи автомат.

– Стой! Стрелять буду! Пароль!

– Какой еще пароль? Здесь дорога, – возразил Андрей. – Ты кто такой вообще?

– Я часовой.

– «Часовой»! – усмехнулся Андрей. – Объект охраны – куст. Оборону надо занимать, окапываться, а не кусты охранять.

– Не учи ученого. – Раздался выстрел в воздух.

Из небольшой дачки, расположенной в парке справа от дороги, выскочили четыре красноармейца во главе с сержантом. Когда они приблизились, часовой вышел из-за куста и доложил сержанту.

– Товарищ Карнач! Мною задержано два военных служащих, направляющихся со стороны фронта в сторону тыла.

– Ясно, – сказал сержант. – Сейчас лейтенанту доложу.

Из дачи вышел и пересек шоссе лейтенант. Он шел медленно, держа руки в карманах синих бриджей, нависающих над начищенными хромовыми сапогами. Шинель у него была накинута на плечи.

На круглом его лице выделялись тонкие усики и косо срезанные бакенбарды.

– Товарищ лейтенант, – вытянулся караульный начальник. – На пост вышли со стороны фронта один военнослужащий в полной форме и один одетый в разное.

– Кто такие? – спросил лейтенант.

– Старший сержант первого полка девяностой стрелковой дивизии Шведов, – доложил Андрей, подняв ладонь к пилотке.

– Военный переводчик штаба второй стрелковой дивизии народного ополчения, – отчеканил я, тоже вытянувшись и приложив руку к каске.

– Предъявите документы.

Шведов протянул красноармейскую книжку с вложенной туда командировкой. Я – командировочное предписание и удостоверение личности.

– Так-так, – процедил лейтенант. – Значит, дивизии ваши там, – он махнул рукой в сторону Стрельны, – а вы оттуда!

– Разрешите доложить, товарищ лейтенант…

– Чего тут докладывать?! Что вы будете мне докладывать?! Что я, сам не вижу?! Идете с фронта в тыл.

– Товарищ лейтенант, – решительно продолжал Андрей, – противник вышел на шоссе и к заливу. Мы собрали о нем разведданные. Прошу срочно доставить нас в штаб ближайшей воинской части.

– Сначала мне будете отвечать. Откуда столько трофейного оружия?

– Взяли в бою.

– В составе какой части были в бою?

– Вот мы двое.

Я подумал, что несправедливо умолчать о Кратове.

– Еще краснофлотец один был с нами…

– Фамилия? – лейтенант вынул из полевой сумки блокнот. – Какой он части?

– Этого мы не знаем, – сказал Шведов и посмотрел на меня.

– Так-так. Значит, вы втроем с одними винтовочками уничтожили чуть не целое отделение автоматчиков, да еще с ручным пулеметом. Молодцы! Ну, молодцы!

– Товарищ лейтенант! – сказал красноармеец, стоявший возле меня. – Вин же пьяный. Вид него из рота водеколоном разит, нема спасу.

– С одеколону они и брешут, – сказал Карнач.

– Мы правду говорим, – возразил Андрей. – У нас был серьезный бой с противником.

– А ну дыхни, – сказал лейтенант Шведову и приблизил нос к его лицу. – Ясненько. Пьяные дезертиры. Ладно, хватит толковать. Клади оружие.

– Товарищ лейтенант, разрешите…

– Кладите оружие, я вам приказываю!

Андрей покачал головой, вздохнул и бросил на кучу трофеев автомат, потом пистолет.

– Ишь, чего только не насобирали, – с укоризной сказал один из красноармейцев.

– Убитых обобрали, – отозвался другой.

– Зачем выдумываете?! Зачем врете?! – воскликнул я. – Вам же сказано: мы взяли оружие в бою у врага.

Карнач ехидно усмехнулся:

– И пистолет наш командирский тоже у врага?

Я ждал, что Шведов сейчас объяснит, откуда у него пистолет. Но он молча взялся за ремень винтовки, чтобы снять ее со спины.

Тут я не выдержал.

– Эй вы! – закричал я лейтенанту. – Не смейте оскорблять этого человека! Андрей, не отдавайте винтовку! Они не имеют права! Надо их самих проверить! Что они тут делают?! Не отдавайте винтовку, Андрей!

– Что?! – воскликнул лейтенант. – Взять его. Красноармейцы приблизились ко мне, но я отскочил назад, на шоссе.

– Не подходить! – заорал я и положил руку на автомат.

– Отставить! – гаркнул на меня Андрей. – Выполнять приказание старшего без разговоров! – Он подскочил ко мне, выхватил автомат и бросил его на кучу других. – Что ты делаешь, дурень?

– Я правду говорю! Правда на нашей стороне!

– Главная правда на войне – это дисциплина. Не будет ее – конец всем нашим правдам…

– Ваше приказание выполнено, товарищ лейтенант, – обернулся Андрей к лейтенанту. – Оружие сдано. А на ваши неправильные действия я буду жаловаться, товарищ лейтенант. Доставьте нас в штаб. Дело не ждет.

– Доставим. Доставим куда следует. А потом жалуйтесь сколько влезет.

Лейтенант скомандовал:

– Снять с них ремни. А вы оба – руки назад!

Карнач подошел ко мне и, обхлопав меня ладонями, обшарил карманы. У Шведова он забрал кремень и кресало.

– Добрая машинка. Пускай у меня побудет. – Он положил огниво себе в карман.

Нас повели в сторону Сосновой Поляны. Двое красноармейцев понесли плащ-палатку с оружием.

За день обстановка резко изменилась. Утром на шоссе и по обеим сторонам его было пустынно. Теперь здесь стало очень оживленно. По склону возвышенности, что тянется справа вдоль дороги, между кустами и деревьями осторожно спускаются раненые. У кого перевязана голова, у кого рука, кто прыгает, опираясь на винтовку или палку.

Впереди, возле обочины, стоят запряженные лошадьми медицинские повозки с красными крестами на бортах. Медсестры подсаживают раненых. Легкораненые бредут к городу пешком…

Еще дальше, впереди, стоит выкрашенный в бурый цвет автобус. В него через дверь, открытую в задней стенке, с носилок грузят раненых. За возвышенностью, которую занимают наши войска, идет бой. Отчетливо слышится неумолкающая пулеметная стрельба. Тяжелые снаряды наших пушек, перелетающие за дорогу, рвутся теперь где-то совсем близко за горкой. В отдалении грохочут разрывы бомб: фашистские самолеты бомбят наши позиции под Урицком и Пулковом. То и дело стегают по ушам залпы небольших пушек, стоящих на горе, над дорогой.

На склоне, на самом шоссе и слева от него, на болотистой равнине между шоссе и заливом, то здесь, то там изредка вздымаются столбы земли, поднятые вражескими снарядами и тяжелыми минами. Весь этот грохот, свист, вой, треск сливается в непроходящий общий гул. Если цепочка наших частей на противоположном склоне возвышенности будет прервана, подумал я, сюда, на дорогу, вслед за ранеными, которые идут все гуще, начнут спускаться фашисты.

На равнине между шоссе и заливом теперь тоже много людей. Рабочие растаскивают по полю броневые колпаки. Каждый колпак за буксирный крюк тянет тросами целая артель человек из десяти-двенадцати рабочих парней в кепках и ватниках. У всех за плечами винтовки. Такие же парни катят по полю станковые пулеметы. Очевидно, под броневыми колпаками тотчас после их установки должны расположиться пулеметчики…

Солнце садится в тучи. С моря подул жесткий ветер. Ноги в промокших ботинках застыли. Подошва на левом ботинке, которой я зацепил за корягу, еще когда бежал в атаку на трамвай, теперь и вовсе оторвалась. При каждом шаге она мерзко хлюпала…

Красноармейская каска, ранец, гражданские тужурка и брюки, хлопающая подошва – вид у меня и впрямь дезертирский.

Чтобы поглядеть на нас, раненые приподнимали головы над бортами повозок.

Мне казалось, что даже лошади неспроста покачивают головами.

Над бортом одной из повозок поднялась забинтованная голова. Из-под повязки были видны только глаза. Встретив взгляд, полный презрения, я не удержался и крикнул:

– Товарищ, мы не дезертиры! Это ошибка! Честное слово!

Повязка там, где был рот, зашевелилась. Я не слышал, что раненый произнес. Но глаза смотрели на меня все так же презрительно и зло.

– Будешь орать, дальше не поведу. Отдам на их суд. – Лейтенант кивнул в сторону раненых, которые стояли возле повозок.

– Ну и отдавайте! Любой поймет – нас не за что наказывать!

– Молчи, Саня, молчи! – процедил Андрей. – Разберутся.

Бойцы в окровавленных повязках, скопившиеся у повозки, тоже смотрели на нас с презрением.

– Куда их ведете? Шлепнуть надо на месте, – деловито сказал один из них.

– Шлепнут где положено, – заверил его наш лейтенант.

Все кипело во мне от обиды. За что? Почему такая несправедливость? Почему такое недоверие? Кто он такой, этот злобный лейтенант? Кто дал ему право так поступать? Ну, ничего! Андрей сказал, что мы будем на него жаловаться. Уж я распишу его начальству, какое барахло их подчиненный! Я про него в газету напишу!

Андрей шел молча. Без ремня, без оружия, со сложенными за спину руками, с опущенной головой, он был совсем на себя не похож.

Я смотрю на него, и мне вдруг начинает казаться, что человек, понуро шагающий передо мной, лица которого я не вижу, вовсе не Андрей, а кто-то другой, незнакомый… Дезертир какой-то, которого поймали и ведут под конвоем. Шведов в это же самое время живет в моем сознании отдельно от этого, бредущего впереди. Живет таким, каким он был, – подтянутым, при оружии… И в бою, с пулеметом… И там, в трамвае, с трофейной картой… Ни с того ни с сего в моей голове громоздятся странные воспоминания – далекие, неуместные. Я вижу себя в самый первый день в школе. Вместе с такими же малышами я топаю по кругу в большом двусветном зале. Мы разучиваем песенку и в такт шагам поем:

Вейтесь, красные знамена,

Славься, красная звезда,

Пролетарская пехота

Не сплошает никогда!

В момент этого хоровода-игры я, конечно, ощущал себя «пролетарской пехотой». Позднее пришло понимание, что я – это мальчик Саня, а боец Красной Армии – это тот взрослый человек, советский часовой, изображенный на плакатах в буденовке и в длинном тулупе, сжимающий могучей рукой свою винтовку со штыком… Людей в серых остроконечных шлемах я встречал постоянно. Они шагали строем по улицам – то на парад с винтовками у плеча, то в баню с полотенцами и мочалками под мышками… Каждую весну они шли в летние лагеря. Ходили они с песнями. Одну песню пели чаще других:

Но от тайги

До британских морей

Красная Армия всех сильней!..

Это была сама правда – конечно, всех сильней!.. И от этого было радостно. Разве это не прекрасно, что армия, рожденная революцией, армия защиты свободы и равноправия всех людей на земле – белых, желтых, черных, – сильнее, чем армии буржуев, помещиков и фашистов?! И я всю жизнь люблю ее – нашу и мою Красную Армию, непобедимую и справедливую. Потому и непобедимую, что справедливую…

Вот я, кажется, уловил кончик нити моих мыслей и понял, почему они приняли такое направление. Да потому, что Андрей Шведов, о котором я думал, – это и есть Красная Армия. Он олицетворяет собой все то хорошее, что связано в моем сознании с ее бойцом – красноармейцем. Он мужественный, умелый воин. А главное – он хороший и честный человек. Я убеждался в этом не раз за сегодняшний день. И я уверен: таким он будет всегда, всю войну. И когда война кончится – тоже. В какую бы страну ни пришел такой боец, как Андрей Шведов, он принесет справедливость и помощь. Его рука, которая не дрогнет в бою с врагом, никогда не поднимется на слабого и безоружного. Никогда не протянется за чужим имуществом… Я и сейчас, шагая по этой дороге, не сомневаюсь в том, что Красная Армия всех сильней, несмотря на то что от британских морей до самого Финского залива прошли по Европе фашистские полчища. Не сомневаюсь потому, что бойцы Красной Армии – это такие люди, как Андрей Шведов… Однако толстолицый лейтенант – это ведь тоже Красная Армия… И сержант, положивший себе в карман огниво Шведова, – тоже Красная Армия… И как это может быть, что такой человек и такой храбрый воин – Андрей Шведов – объявлен дезертиром, обезоружен, унижен, опозорен?! Как это может быть, что его ведут как пленного врага, в то время когда враг настоящий тут, рядом, когда кадровые бойцы так нужны сейчас в рядах защитников Ленинграда, среди которых много таких же вояк, как я… Нет, такого просто не может быть! Тем не менее это происходит. Передо мной со сложенными за спиной руками шагает Андрей Шведов. За ним в таком же положении бреду я. Нас сопровождают четыре бойца во главе с лейтенантом. Вместе мы – чуть не целое отделение. Нам бы всем сейчас на передовую, влиться бы в оборону. Чего бы не отдал я в эти минуты за то, чтобы взять в руки винтовку, пойти туда, на возвышенность, и вместе с другими вступить в бой. Ну почему нам так не повезло? Почему меня не ранила ни одна фашистская пуля? Недаром сказано: пуля дура!

Тут мне приходит в голову мысль – страшная тем, что она одновременно и отвратительна, и правдоподобна. А что, если дезертир этот лейтенант? Что если мы для него удобный предлог для того, чтобы уйти подальше в тыл? Каким же надо быть негодяем, чтобы ради спасения собственной шкуры так опозорить, а то и погубить ни в чем не повинных людей?! Гоню эту мысль прочь. «Нет, нет. Нет у тебя оснований так думать», – говорю я себе. Но ведь у него – у этого лейтенанта – еще меньше оснований думать, что мы с Андреем дезертиры!..