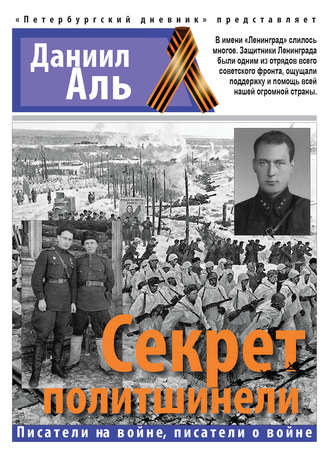

Даниил Альшиц

Секрет политшинели

– Спасибо, товарищ генерал. За все спасибо… Только прошу меня перевести на строевую должность. Хотя бы в роту. А прежняя не по мне… Не подхожу я к ней…

Генерал нахмурился.

– Все штучки, штучки интеллигентские, – сказал он сердито. – А нельзя ли, доктор, – повернулся он к начальнику госпиталя, – вкатить ему перед выпиской в энское место хороший укол? Такой, чтобы сразу человеком стал… Ну и шляпа! Ладно, – закончил он, переждав новый взрыв смеха, – твое дело поправляться. Придешь в штаб – там посмотрим, что с тобой делать…

* * *

Вот, собственно, и вся история. На прежнюю свою должность я все-таки не вернулся. Командовал полком. Потом был начальником штаба дивизии… После войны демобилизовался. По состоянию здоровья.

«СЕКРЕТ ПОЛИТШИНЕЛИ»

Повесть

Новый замполит появился через два дня после ухода прежнего. Днем, перед самым обедом, командир роты построил свободных от боевого наряда бойцов возле полевой кухни, под прикрытием развалин большого кирпичного здания. Как-то неопределенно кивнув на стоящего рядом с ним офицера, он сказал:

– Товарищи бойцы, в роту назначен замполитом старший лейтенант Шнитов.

Слова эти капитан Зуев произнес сухо, с мрачным выражением лица. То ли он не сумел, то ли не хотел скрыть свое неприязненное отношение к прибывшему. Недовольство командира роты, а точнее, его разочарование нетрудно было понять. Рядом с ним, с подтянутым молодым офицером в белом полушубке, перекрещенном ремнями, в такой же белой, словно пуховой, шапке, в аккуратных, коротко закатанных валенках, в которых исчезали красные кантики темно-синих бриджей, стояла фигура совершенно иного вида.

Новый замполит, человек лет сорока с гаком, походил скорее на вахтера заводской проходной, донашивавшего старую военную форму, чем на боевого фронтовика. Такому впечатлению не мешали даже сгорбившиеся зеленые погоны старшего лейтенанта. Они выглядели на нем, в полном смысле этих слов, как с чужого плеча.

Вся одежда старшего лейтенанта была второго срока – и серая солдатская шапка, и короткая шинель, из-под которой виднелись стеганые штаны, и валенки на двойной, а значит, уже дважды подшитой подошве. На рукавах его шинели, над обшлагами, красовались матерчатые красные звезды, которые к тому времени политработники, как правило, уже не носили. Старший лейтенант Шнитов приветливо и простодушно улыбался.

– Знакомьтесь с ротой, товарищ старший лейтенант, – все так же сухо проговорил капитан Зуев. Быстрым движением подбросив к шапке ладонь, он повернулся и пошел к своей землянке.

Замполит Шнитов тоже взмахнул рукой, но с опозданием. Вместо ответа на приветствие у него получился прощальный жест вдогонку уходящему. Неуклюжий этот взмах вызвал в строю откровенный смех. Командир роты резко обернулся. Он хотел возвратиться и сделать солдатам внушение, но не успел.

– Расходись, ребята, обедать пора, – сказал старший лейтенант. Строй тут же рассыпался. Капитан Зуев пожал плечами и пошел дальше.

Вскоре на заснеженной полянке, возле полевой кухни, бойцы с котелками в руках уселись в круг, кто на чем: на пустых ящиках из-под снарядов, на поленьях, а кто и прямо на снегу. В середине на толстой чурке восседал старший лейтенант Шнитов. Усердно вычерпывая суп из котелка, он рассказывал, как получил свое назначение.

– Между прочим, я в вашу роту случайно попал. Собирались к вам совершенно другого товарища направить…

– А мы так и думали, – выкрикнул сержант Кирюк. В его голосе явно звучала ирония. – Построже кого-нибудь!

– Который знает, где раки зимуют! – раздались голоса.

– Вроде Ивана Грозного! – подытожил ефрейтор Нонин. До войны он учился на историческом факультете и по всякому поводу приплетал к разговору исторические события или имена. Его слова вызвали дружный взрыв смеха. Засмеялся и старший лейтенант Шнитов.

– Именно такого товарища к вам и собирались прислать. Потом уж так вышло, что меня направили.

– Як же таке могло получиться? – с недоверием, словно ожидая подвоха, спросил дюжий Охрименко. – Це дило треба разжуваты.

Недоумение, вызванное появлением этого улыбчивого замполита, было совсем не случайным. Для того чтобы стали понятны его причины, надо рассказать о событиях, предшествовавших этому назначению.

Полк, в который входила рота, занимал оборону левее Пулковских высот. Перед участком его обороны лежало широкое заснеженное поле, перегороженное рядами кольев с колючей проволокой. Колючка тянулась и вправо и влево насколько хватало глаз. На другом краю поля, зарывшись в землю, сидели немцы. Зимние дни мало чем отличались один от другого. И рота, о которой идет речь, ничем не выделялась ни в полку, ни в дивизии. Держала оборону, отбивала атаки. Но вот с начала зимы сорок третьего года рота попала в полосу невезения. Такое на фронте случалось с некоторыми подразделениями. Произойдет какое-нибудь ЧП, пусть даже незначительное, и пойдут неприятности одна за другой.

Началось с того, что во время похода первого стрелкового взвода лейтенанта Зипунова в городскую баню боец Ямкин самовольно отправился навестить свою семью, жившую неподалеку. Боец был наказан. Случай этот попал в дивизионную газету. На роту легло пятно.

Вскоре после этого ефрейтор Нонин, посланный на краткосрочные стрелково-пулеметные курсы в дивизию, был в тот же день отчислен и отправлен обратно в роту. На встрече курсантов с начальником политотдела он вступил с полковником в пререкания из-за даты Ледового побоища, устроенного Александром Невским ливонским рыцарям.

Если бы на этих мелочах и остановилась вереница неприятностей, посыпавшихся на вторую роту, не о чем было бы и говорить! К сожалению, все это были только «цветочки». Потом грянул настоящий гром.

Четыре бойца из второго взвода, несмотря на неоднократные разъяснения начхима дивизии, врачей и своих командиров, выпили технического спирта. Думали, если пропустят его через фильтр в коробках противогазов, вся вредность отфильтруется… Но не тут-то было. Троих с трудом откачали в медсанбате дивизии. Четвертый ослеп.

Случай этот попал в приказ по фронту. Там говорилось, что данный факт является прямым результатом ослабления в роте политико-воспитательной работы.

Замполит – лейтенант Степанов – был подавлен случившимся. Он знал, что неприятности последуют в первую очередь для него. Спрашивать с командира роты было еще рано: капитан Зуев человек новый. К тому же перед самым назначением сюда он был награжден орденом Отечественной войны I степени за умелое командование ротой в другом полку дивизии.

Беда, как известно, не ходит в одиночку. На другой же день после ознакомления командного состава полка с грозным приказом фронта – снова ЧП. Возвращавшаяся из тыла противника дивизионная разведка обнаружила в боевом охранении роты спящего часового.

Замполит Степанов, и без того находившийся в смятенном состоянии духа, растерялся окончательно. Он не нашел ничего лучшего, как умолчать в политдонесении об этом факте, и тем самым усугубил свое положение. В политотделе дивизии было принято решение отстранить его от должности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Бойцы роты тотчас узнали об этом по «солдатскому телефону».

В окопах, в землянках, возле полевой кухни пошли разговоры. Жалели лейтенанта Степанова. Не вредный, мол, был человек, грамотный, интересно разъяснял международную политику и о положении на фронтах хорошо рассказывал.

Замполита, который должен был прийти на смену прежнему, заранее невзлюбили. Самой собой разумелось, что пришлют теперь такого, который себя где-то уже зарекомендовал в умении «довернуть гайку».

Так, собственно, и должно было произойти.

После снятия замполита Степанова начальник политотдела полковник Хворостин собрал своих политработников. Рассказав о подразделении, в котором произошло подряд несколько ЧП, полковник заключил:

– Трудная рота. Политотдел должен направить туда крепкого политработника. Такого, который сумеет помочь командованию навести в роте образцовый порядок. Есть ли среди присутствующих товарищи, которые хотели бы добровольно пойти туда замполитом?

Воцарилось молчание. Полковник Хворостин подождал с минуту, обводя собравшихся взглядом.

– Ну что ж, – начал он. – Если нет…

Тут решительно поднялся офицер – высокий, худощавый, с тонким, как нож, носом.

– Старший лейтенант Горбачев, – сказал он. – Прошу меня назначить к этим архаровцам. Надо будет – рука не дрогнет! Возьму в ежовые. И в бараний скручу. Опыт работы с «трудными» имеется.

Не успел он окончить, как со своего стула поднялся немолодой старший лейтенант, из тех, что прибыли из политрезерва фронта. До этой минуты он спокойно клевал носом.

– Старший лейтенант Шнитов, – доложил он. – Я тоже согласен пойти замполитом в ту роту.

Перед собравшимися, которые сидели в несколько рядов лицом к столу полковника и вдоль стен в большой светлой комнате, стояли теперь два совсем разных человека. Один худощавый, насупленный. Другой – полноватый, улыбающийся. Этот контраст вызвал у присутствующих улыбку. Заулыбался и полковник Хворостин, стоявший у стола. Не улыбался только старший лейтенант Горбачев. С нескрываемым презрением посмотрел он на своего конкурента: откуда, мол, ты такой выискался?

– Какие у вас основания думать, что вы справитесь с этой трудной задачей? – спросил полковник старшего лейтенанта Шнитова.

– Оснований у меня не так много, как у товарища Горбачева, – ответил тот. – В ежовые рукавицы брать не умею. В бараньи рога скручивать – тем более неспособен. И образование у меня не бог весть какое – четыре класса школы да вот курсы политруков прошел на Ленинградском фронте.

Заметив, что его слушают внимательно, Шнитов добавил:

– Учиться много не пришлось. Работал на заводе. Самообразованием, правда, занимаюсь постоянно.

С места послышались вопросы:

– С какого года в партии? Где вступали?

– С двадцатого. На Южном фронте.

– А как вы собираетесь добиться авторитета у личного состава, – спросил полковник Хворостин, – если у вас нет ни строгости, ни образования?

Старший лейтенант Шнитов пожал плечами:

– Исключительно только правдивым словом и хорошим к людям отношением. Больше у меня в запасе нет ничего. Признаюсь открыто.

При этих словах старший лейтенант Горбачев презрительно хмыкнул. По рядам прошел сдержанный шумок.

Полковник Хворостин молча посмотрел на стоявших в разных концах помещения кандидатов на должность замполита «трудной» роты и сказал:

– Все свободны, товарищи. Надо подумать.

Через день приказ о назначении в «трудную» роту был вручен старшему лейтенанту Шнитову.

* * *

Рассказав бойцам, как было дело с его назначением, старший лейтенант Шнитов подчеркнул, что он вообще-то и не собирался проситься в роту.

– Хотелось, учитывая и возраст, и ранение недавнее, при политотделе остаться инструктором… К бумагам поближе. – Эти слова вызвали веселое оживление и возгласы понимания.

– В писарчуках отсидеться!

– Меня бы туда!

– Покантоваться в тылу захотелось, товарищ замполит?!

– Имел такую цель, – согласился он. – Но когда тот старший лейтенант высунулся, я подумал: «Надо ребят выручать! Люди-то, наверное, хорошие. Мало ли каких ЧП не бывает?! Так ведь война – вся сплошное ЧП… А такой, думаю, «фрукт», как этот, может ох каких дров наломать!» Ну встал я и тоже к вам попросился… Горбачев этот, видно, напугал полковника. Уж больно злой. А других желающих не было… Вот так и выпала нам с вами судьба вместе быть…

Солдаты слушали старшего лейтенанта Шнитова с тем интересом и вниманием, которые всегда возникают при первой встрече с новым командиром. Прекратился стук ложек о котелки. Никто не переговаривался. Тишина нарушалась только обычными звуками, доносившимися с передовой. Сменяя друг друга, строчили то далекие, то совсем близкие пулеметы. Изредка слышался одинокий, точно удар хлыста, винтовочный выстрел. Отдаленные залпы во всех концах фронта сливались в постоянный рокот, то набегающий, то откатывающийся вдаль.

На эти звуки никто не обращал внимания. Они воспринимались как обычное дыхание войны, напоминавшей о том, что она жива, что она тут, совсем рядом. Словом, все это были звуки, говорящие привычным языком о привычном.

То, что говорил старший лейтенант Шнитов, было неожиданным. Не столько по содержанию, сколько по интонации. И от слов, и от всего облика старшего лейтенанта Шнитова веяло добротой, эдакой домашней, семейной, что ли.

Многим солдатам он сразу понравился. Однако любители твердой руки сочли его недотепой, ненастоящим офицером.

– Кто же будет такого малахольного слушать?! – ворчал сержант Кирюк, возвращаясь со своим отделением в расположение пулеметного взвода. – Он же и приказать не сумеет. А солдат, между прочим, любит, чтобы ему приказывали. Он тогда к себе уважение чувствует. А если с ним по-домашнему разговоры разговаривать – солдат такого командира пошлет про себя подальше.

– Этого замполита похоже и вслух можно будет посылать, – не то спрашивая, не то утверждая, отозвался ефрейтор Столбцов, сплевывая в снег окурок цигарки.

– Но, но! Разговорчики! – одернул его сержант, забеспокоившийся, как бы подобное ЧП не случилось в действительности.

Была и третья точка зрения. Некоторые истолковали открытость и доброту старшего лейтенанта по поговорке «мягко стелет, да жестко спать».

– Учли, что рота наша трудная, что поприжать нас надо с подходом, вот и прислали хитрого и опытного политработника. Погодите, влезет он каждому из вас в печенку – вот тогда он себя покажет! – раздавались голоса.

Именно такой разговор происходил вечером после отбоя в темноте землянки первого отделения стрелкового взвода. Речь на этом лежачем собрании держал ефрейтор Нонин. Сам он отнюдь не думал, что замполит Шнитов «работает под простака», а на самом деле хитер и коварен. Нонину, как всегда, захотелось дать подходящую историческую справку.

– Дело было в Ватикане, – начал он. – В веке приблизительно шестнадцатом. Помер тогдашний папа – Пий. Номера не помню. Был этот Пий очень суров с подчиненными, со своими кардиналами. Гонял их с утра до вечера. Кадила заставлял чистить до блеска. Следил, чтобы подворотнички у всех чистые были подшиты, чтобы у каждого тонзура, то есть проплешина на макушке, была чисто выбрита и бархаткой начищена. И чтобы головные уборы – скуфейки-тюбетейки – правильно были надеты: на четыре пальца от бровей, а не набекрень и не на глаза надвинуты…

– Как старшина роты! – раздался в темноте озорной голос.

– Во-во! – согласился Нонин, который сознательно оснащал свой рассказ словечками военного быта, хорошо знакомого его слушателям. – Так вот, когда этот Пий помер, кардиналы решили – баста! Довольно с нас дисциплинки! Изберем теперь в папы самого из нас тихого и добренького. Такой среди них как раз имелся. Некий Сикст. Спокойный кардинал. Мухи кадилом не зашибет, слова поперек никому не скажет. Собрались кардиналы после поминок по Пию на свой конклав…

– На що? – спросил Охрименко.

– На закрытое собрание. Конклав называется. Запирали их нижестоящие попы снаружи в отдельном доме, чтобы они во время выборов ни с кем не имели никакого общения.

– А при чем тут замполит Шнитов? – спросил ближайший сосед Нонина.

– А вот при чем. Не успели кардиналов запереть, как они сразу же тихоню Сикста и выбрали. Все как один проголосовали. Только этот кардинал Сикст стал папой Римским – как он вскочит на стол, как затопает ногами, как заорет на своих бывших товарищей: «Ах вы такие-сякие, немазаные! Вы что же это, мать вашу богородицу, легкой жизни захотели?! Дисциплинка вам не по нутру?! Да я вас всех, в отца и сына и святого духа, в бараний рог!..».

– По три обедни вне очереди, – хихикнул сосед Нонина.

– И без увольнения до хороду Рыму, – пробасил Охрименко.

– Вот-вот, – продолжал рассказчик. – Поняли кардиналы, какого папаню себе на шею посадили. Только поздно было. Стал этот Сикст – номера тоже не помню – самым зверским Римским папой из всех возможных.

– Теперь понятно, к чему этот рассказ, – сказал кто-то и зевнул.

– То-то, – ответил Нонин. – История – она учит…

* * *

Пересуды о новом замполите прекратились довольно быстро. Стало очевидно, что он именно таков, каким и показался с первого взгляда – открытый и по-настоящему добрый человек, далекий от иезуитства и притворства. Трудно сказать, кто первым окрестил его прозвищем Папа Шнитов. Факт тот, что буквально все – и бойцы, и командиры – немедленно и прочно его усвоили. Солдаты, конечно, так к нему не обращались. Устав удерживал их от этого. Кое-кто иногда проговаривался, и обращение по прозвищу нет-нет и срывалось с языка. А известный снайпер – казах Бозарбаев – обращался к замполиту только так: «Товарищ Папа Шнитов».

– Кто сказал, так нельзя? Почему нельзя? – искренне недоумевал он, когда товарищи делали ему замечание. – Плохой человек так говорить нельзя. Хороший человек обозвать «отец» – очень даже пожалуйста.

В расположении роты нередко можно было слышать громкий голос связиста: «Папу Шнитова вызывает «Янтарь»! Разыщите Папу Шнитова – «Третий» на проводе!» Капитан Зуев, довольно скоро потеплевший к новому замполиту, сказал как-то раз перед строем роты: «С такими вопросами обращайтесь к Папе Шнитову». Сам начальник политотдела полковник Хворостин, направляя инструктора в энский полк, говорил: «Обязательно побывайте у Папы Шнитова».

С приходом нового замполита неблагополучную роту словно подменили. Не стало ЧП. Трудно сказать – было ли это его заслугой или сама собой закончилась полоса невезения, но факт остается фактом.

Сначала изредка, а потом все чаще и чаще роту стали похваливать. В «дивизионке» появилось сообщение об успешных боевых действиях подразделения капитана Зуева. Затем в армейской газете напечатали групповой снимок. Улыбающийся Папа Шнитов был изображен в окружении улыбающихся бойцов. Подпись гласила: «Политбеседы в подразделении, где замполитом старший лейтенант Шнитов, проходят интересно и живо». В донесениях офицеров штаба дивизии и армейских служб замелькали оценки: «Хорошая боевая подготовка», «Примерная дисциплина», «Образцовое санитарное состояние»…

Папу Шнитова то и дело спрашивали, как ему удалось добиться таких результатов. В ответ он хитро улыбался, поднимал палец и сообщал: «Секрет политшинели».

Происхождение этого забавного выражения было таково. В госпитале в одной палате с Папой Шнитовым лежал начальник разведки дивизии майор Николай Максимилианович Гамильтон. На Ленинградском фронте, в составе которого служило немало ученых, писателей, деятелей искусства, удивить образованностью было трудно. Но Гамильтон удивлял. Знаток отечественной и всеобщей литературы, владеющий несколькими языками, экономист по образованию, Николай Максимилианович даже на людей, искушенных в гуманитарных науках, производил впечатление человека, который знает все.

Папа Шнитов смотрел на людей образованных с величайшим уважением. Он жадно вслушивался в рассказы Гамильтона о великих писателях и их героях, о великих ученых и их открытиях, об экономических пружинах движения истории…

Когда койка возле Николая Максимилиановича освободилась, старший лейтенант Шнитов перебрался к нему.

Простецкое добродушие Шнитова и прикрытая грустной иронией мягкость Николая Максимилиановича имели одну основу – и тот, и другой с искренней доброжелательностью относились к людям. Позднее, когда раны у обоих стали заживать и на горизонте замаячила разлука, Гамильтон посоветовал Папе Шнитову, которому предстояло попасть в политрезерв фронта, попроситься оттуда в дивизию, где он, Гамильтон, служил. Старший лейтенант так и сделал.

Как-то раз во время разговора в госпитальной палате Николай Максимилианович употребил выражение – «секрет Полишинеля». Шнитов именно так эти слова и расслышал, но решил, что Гамильтон произносит их неточно и что надо говорить – «секрет политшинели». Тогда в этих словах был, с его точки зрения, прямой и ясный смысл, а при гамильтоновском произношении они смысл теряли. «Секрет политшинели», по убеждению Шнитова, это то, что положено знать только посвященному в данное дело политработнику. Гамильтон, допускал Шнитов, как беспартийный мог и не разбираться в столь профессиональном выражении, а потому и произносил его неверно.

И вообще Шнитову давно казалось, что его новый приятель говорит по-русски не совсем правильно, на иностранный манер. Не «дисклокация», как привык говорить Шнитов, а «дислокация», не «прецендент», а «прецедент», не «шофера», а «шоферы», не «алло», а как-то совсем чудно – «альоу»… Ему, разумеется, не приходило в голову поправлять Николая Максимилиановича, но себя он не давал соблазнить «заграничным» произношением и продолжал выговаривать подобные «спорные» слова и выражения по-своему.

Так и не узнал тогда старший лейтенант Шнитов, что Полишинель – это имя веселого героя народных представлений, популярного в европейских странах в эпоху Возрождения. Полишинель, родной брат русского Петрушки, обличал сильных мира сего – правителей и богатеев, но «по секрету» от них. «По секрету всему свету», то есть на весь зрительный зал или на весь столпившийся на площади народ. Отсюда и пошло – «секрет Полишинеля», то есть секрет, известный всем.

Но что же крылось за словами Папы Шнитова «секрет политшинели» по существу? В чем же на самом деле состоял тот «секрет», при помощи которого он сумел расположить к себе полторы сотни солдатских сердец?

Одного лишь хорошего характера и добродушной улыбки для этого не хватило бы.

Папа Шнитов был человеком необычайно деятельным. Он не оставался в покое ни на одну минуту. Ходил быстро, небольшими шагами, немного вразвалку. Куда бы он ни топал в своих широких подшитых валенках, все знали: бежит с очередной заботой. И хотя его тяжеловатая, качающаяся походка менее всего походила на полет птицы, его постоянная беготня – то по расположению роты, то в полк, то в дивизию, а то и в город – более всего напоминала бесконечное снование птицы от гнезда с птенцами снова к своему гнезду.

Сказать, однако, что он занимался буквально всем, что необходимо солдату на передовой, – теплыми портянками, рукавицами, пайками, означало бы ровно ничего не сказать о нем лично. Всеми этими вопросами занимался и капитан Зуев. Забота командира роты о солдатах неизменно выражалась в словах: «Всех накормить!», «Всем выдать курево!», «Всех тепло одеть!». Не было ничего удивительного, когда однажды он по привычке перед атакой воскликнул: «Всем быть в первых рядах!».

Разумеется, и для замполита также было важно, чтобы накормлены были все и чтобы все были в первых рядах. Но Папа Шнитов, такой, каким его полюбили солдаты, в своем особенном, именно ему присущем качестве, возникал там, где данному человеку требовалась вдруг помощь в большом или малом деле, в большой или малой беде. Папа Шнитов был из той породы людей, для которых самая большая радость – приносить радость другим. Поскольку однако, перефразируя слова Маяковского, «планета война» для радости мало оборудована, ему для достижений той или иной цели не раз приходилось прибегать к разного рода ухищрениям и выдумкам. То и дело порождал он самые неожиданные идеи, которые потом неутомимо воплощал. Некоторые его «секреты» были на первый взгляд предельно наивны, зато другие отличались весьма искусной выдумкой.

* * *

Папа Шнитов был начитан в политической литературе и любил повторять известную формулу: чтобы вытащить всю цепь, необходимо ухватиться за главное звено.

Первым главным звеном, за которое он по прибытии в роту ухватился, была переписка солдат. Вызнав адреса родственников своих бойцов, Папа Шнитов засел за работу. Вечерами в своей землянке, при свете фитиля, вставленного в гильзу тонкого зенитного снаряда, он писал письма. Обмакнув вставочку в чернильницу-непроливайку, он сосредоточенно рассматривал кончик пера, будто хотел узнать, что же это перо сейчас сочинит. Потом, как бы выяснив это, произносил «ага!», еще шире распространял по лицу улыбку, склонял голову набок и начинал писать. Он заполнял лист, вырванный из тетрадки, крупным искренним почерком, свободным от каких-либо росчерков и закорючек.

Так священнодействовал он по вечерам больше месяца. Через некоторое время почти все бойцы, по очереди, прочитали в письмах из дома взволнованные строки. Матери, жены и невесты писали, как они плакали от радости, узнав из письма замполита, что их сын, муж или жених является лучшим воином подразделения. Отцы и братья сообщали, что они с гордостью зачитывали письмо замполита – кто на заводе, кто в воинской части. В некоторых деревнях письмо Папы Шнитова о славном земляке читалось на сходках.

Всякий, кто получил из дома такое письмо, хотя и удивлялся, все же не мог не обрадоваться. Солдат шел благодарить Папу Шнитова. Разговор этот каждый старался вести с ним наедине, стесняясь товарищей. Ходить в «самых лучших», как известно, всегда несколько неудобно, будь то в школьном классе, в боевой роте, да и вообще где бы то ни было.

Настал момент, когда каждый боец знал про себя, что он самый лучший в роте. Период этого приятного заблуждения был очень краток. Однажды капитан Зуев, не подозревавший, что стоит перед строем, в котором все до одного «самые лучшие», стал распекать бойца Пантюхова за плохое содержание оружия, за неопрятную подгонку шинели, за то, что тот не бреется вовремя, и за многие другие огрехи в несении службы. При этом капитан, по причине своего неведения, имел неосторожность употребить совершенно недвусмысленные выражения.

– Стыдно, солдат Пантюхов! Посмотри на себя! Ты ведь худший в роте солдат! Хуже всех несешь службу!

Папа Шнитов, только вчера вручивший Пантюхову письмо из дому, делал командиру роты еле заметные знаки и тихо произносил что-то вроде: «Ну уж и худший… Ты уж слишком…». Этим он только подлил масла в огонь.

– А ты, Папа Шнитов, не заступайся! – громко возразил капитан. – Сам знаешь, что это за боец! Вздрючить его давно надо было, а ты заступаешься!

Пантюхов – небольшого роста щуплый солдатик, в шинели не по росту – слушал эти слова молча, стоя по стойке «смирно». Глаза его часто моргали и щурились, точно в каждый из них попала соринка, которую он не мог смахнуть неподвижно прижатыми к бокам руками.

– Товарищ капитан, разрешите обратиться? – выкрикнул вдруг командир отделения Самсонов. – Несправедливо, товарищ капитан. Пантюхов вчера посреди дня бриться стал. И сегодня с утра побритый ходит. И оружие он начистил. А насчет шинели, так он в хозвзвод отпрашивался. Хочет, чтобы подогнали ее покультурнее. Короче – какая-то муха его вчера укусила.

В строю засмеялись. Капитан Зуев несколько смутился. Он быстро подошел к Пантюхову, провел тыльной стороной ладони по его щеке и покачал головой. Пантюхов шагнул вперед, сдернул с себя автомат и молча протянул командиру роты.

– Не надо. Верю, – сказал капитан. – Становись в строй. Вот так и служи…

– Что это с ним? – спросил он, возвратившись к Папе Шнитову. – Какая такая муха его укусила?

– Секрет политшинели, – ответил тот по своему обыкновению. Этот «секрет» открылся для всех в тот же день. Растерянный Пантюхов показал в землянке полученное им вчера из дома письмо. Под громкий хохот пошло чтение одного письма за другим. Веселая эта работа перекинулась во все землянки, в траншею на передовой, в хозвзвод, к полевой кухне…

Папа Шнитов нисколько не огорчился этим разоблачением. Он ждал его.

– Посуди сам, – говорил он каждому, кто подходил к нему с некоторой претензией. – Для родных – ты и есть самый лучший боец. В обратном ни одну мать не убедишь. Никакой папаша не захочет поверить, что его сын плохой воин. А главное – ты и на самом деле молодец. Ну пусть сегодня еще не лучший, так будешь лучшим. Поверь опыту. Я уж знаю каждого, кто на что способен.

– А как же насчет подвига? – смущенно спрашивал солдат. – Там в письме вы и про подвиг мой написали…

– Написал, – подтверждал Папа Шнитов. – Ведь оно так и есть. Каждый день, что ты провоевал на нашем Ленинградском фронте, – это самый настоящий подвиг, какого в истории еще никто не совершал! Не веришь? Спроси у ефрейтора Нонина. Он всю историю наизусть знает.

В конечном счете наивная «педагогика» Папы Шнитова оказала воздействие. Похвала, тем более, если она преувеличена не настолько, чтобы человек вовсе переставал сам себя узнавать, придает ему уверенность, рождает желание подняться на ее уровень и, бывает, вдохновляет на истинный подвиг.

Последний эпизод эпопеи с письмами произошел на месяц позднее. Раздав письма бойцам в передовой траншее, Папа Шнитов с конвертом в руках направился к Охрименко, сидевшему с цигаркой на патронном ящике. При этом Папа Шнитов был както подозрительно молчалив. Солдат, не ждавший писем, вяло поднялся навстречу замполиту.

– Тебе, Охрименко, – сказал Папа Шнитов и протянул солдату конверт.

– А я не маю звидкы одержуваты листы, – мрачно ответил Охрименко. – Так що не шуткуйте, товарищ замполит.

– Я и не шуткую. Тебе цидуля.

Охрименко медленно протянул к конверту руку. Потом взял его двумя руками и глянул на обратный адрес. Руки его задрожали. Всем своим огромным и грузным телом он так и сел на патронный ящик, но тут же вскочил и подбежал к командиру взвода, лейтенанту Зипунову.

– Вот, – сказал он, протягивая письмо. – Дозвольте до землянки пойти – прочитать.

– Прочитай здесь. Светло же, – ответил лейтенант.

– Отпусти его, – попросил Папа Шнитов. – Видишь – человек переживает.

В землянке Охрименко долго не решался вскрыть конверт, снова и снова перечитывая надпись на нем. Она была сделана четким угловатым почерком. Сверху стоял номер полевой почты. Под ним написано: «Сержанту Охрименко Ивану Остаповичу». В правом нижнем углу, как и полагается, был указан обратный адрес: «Украинская ССР, Энский лес. Деду Основьяненко». Если бы писавший на конверте и не поставил свою фамилию, Охрименко все равно узнал бы почерк директора совхоза, в котором работал до мобилизации. Сомневаться в подлинности письма было невозможно. На конверте рукой Папы Шнитова было написано: «Через Центральный штаб партизанского движения».

Бывший директор совхоза от имени перечисленных им на первых двух страницах партизан хвалил земляка за то, что он, сражаясь за город Ленина, является лучшим воином в своей роте. Затем следовало главное. Дед Основьяненко сообщал, что жена и двое детей Охрименко живы. Партизаны клятвенно обещали защитить его семью от оккупантов.

Охрименко перечитывал письмо весь день. Командиры не трогали его. Товарищи старались не мешать. Вечером, перед отбоем, откликаясь на чью-то просьбу, он начал читать письмо вслух, но, дойдя до имен своих детей, упал лицом в шапку. Широченные его плечи задергались. Как раз в этот момент в землянку вошел Папа Шнитов. Увидев его, бойцы встали. Кто-то подтолкнул Охрименко. Тот поднялся, обернулся и, не говоря ни слова, кинулся к замполиту. Он обхватил его с такой силой, что Папа Шнитов жалобно застонал.