Борис Зайцев

На Афон

10

4 ч.[аса] дня.

Дорогие мои, был у о. Наума, выбрал неск.[олько] видов монастыря и нашего, и других[229]. Заказал напечатать их. Вернулся и читал у себя историю Афона. Стук в дверь – о. Пинуфрий. Он принес подарки в Париж: икону ма ленькую митрополиту Евлогию, написанную на дереве дуба мамврийского (он сам там был и вырезал кусоч.[ек] дерева из этого дуба), а Наташеньке моей платочек с Афона, простой голубенький, но прелестно, что он подарил. Я сегодня с ним обедаю и сделаю ему тоже подарки – чай, мыло, потом у меня есть из Афин консервы и сыр, (сам я не ел, т. к. кормят отлично) все «житейское», ничего романтического нет, но уж это потом, из Парижа пришлю ему «Сергия»[230] (здесь не хватило у меня экземпляров, какой дурак, надо было больше взять, я взял лишь 4, что было дома). Сейчас бьют в «било», особую доску, которою сзывают к вечерне. Пишу карандашом, т. к. чернила для Миш.[иной] ручки отдал архимандриту Кирику, а то у него с пером самопишущим ничего не выходило. Добуду себе чернил для простого пера – оно у меня есть.

7 ч.[асов] веч.[ера]

(по нашему)

Только что обедал с о. Пинуфрием. Перед обедом был на вечерне, которую служили в хр.[аме] св. Пантелеймона – служил по-русски и по-гречески мой иером[онах] Пинуфрий. Прикладывались ко главе св. Пантелеймона (был акафист ему).

Нежно обнимаю и целую моих дорогих. Раздобыл чернил – завтра пароход (а со следующим уже я еду), сейчас сдаю письмо о. Иоас а фу.

Ваш весь Папа.

P. S. Подарки о. Пинуфрию сделал. Он был оч.[ень] доволен, даже смутился.

11

28 мая 1927.

Дорогие мои душеньки, пишу последнее с Афона письмо! Завтра отец Петр лодочник отвезет меня на Дафни (пристань, недалеко), и с пароходом я тронусь на Салоники. Еще не решил, поеду ли из С.[алоник] в Афины сушей или морем. Сейчас видел своего чудного, седобородого архимандрита Кирика (духовника) (твоего, заочно, друга), у него борода растет прямо из глаз, а руки в темносерой шерсти. Он завтра едет меня провожать. Ну, вообще, я смеюсь, что тут на «архиерейском» положении: только что в колокола не звонят (впрочем, мы путешествовали вместе с греч.[еским] архиереем, и ему не звонили). Одним словом, здесь у меня все превосходно. После последнего своего письма я путешествовал: был в скиту «Новая Фиваида» – путь на лодке, часа 31/2 с иеромонах[ом]

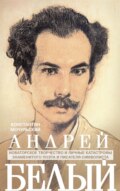

На Сергиевском подворье. Митрополит Евлогий Георгиевский, слева от него Коляся Осоргин. Справа от митрополита – прот. Георгий Спасский, слева – за группой сестричества, в клобуке – архим. Иоанн Леончуков. За архим. Иоанном – Б. К. Зайцев, второй слева от Зайцева – П. К. Иванов. Справа от Зайцева – В. А. Зайцева. Справа от нее А. В. Карташев, второй справа от него – С. С. Безобразов, справа от него несколько выше – Б. П. Вышеславцев.

о. Виссарионом (тоже твой друг и почитатель) везу кроме своих маленьких подарочков Тебе и Тусеньке, еще подарки Вам от всех знакомых иеромонахов. Игумен подарил икону, альбом видов и историю монастыря; о. Виссарион четки, благосл.[овенного] масла св. Пантелеймона, апельсины и Наташе резную ложку. И т. п. В Фиваиде мы были у пустынников – оч.[ень] интересно. Один из них, о. Нил, питается «камарне'й» и смоквами, караулит виноградники от диких кабанов, и кладет в день по 1000 поклонов. В Фиваиде нас застала непогода. Полил дождь, гроза началась – мы провели там 2-е суток, т. к. опасно было ехать морем. Вообще тут все – природа, стихия и Божество. Для монахов жизнь полна чудес. Да и когда выезжали, бедного и тихого о. Виссариона волна окатила почти с головы до ног. Но ехали по морю хорошо, вблизи монастыря оч.[ень] счастливо избегли дождя и ветра.

Дафни, залив

Наташа Зайцева и Вера Алексеевна Зайцева

Нынче уже прощаюсь с Афоном. Но завтра все мои здешние друзья будут меня провожать. Был с прощальн.[ым] визитом у игумна, он тоже оч.[ень] добр ко мне. Я дал за свое пребыв.[ание] здесь 100 фр. (более 2-х нед.[ель]!) и извинился, что мало даю. А он сказал, пряча бумажку: «если бы все столько давали, мы бы купили себе пароход». За тебя и Наташу тоже здесь молятся, молятся, как за «благодетелей», «ктиторов». Да, тут иное отн.[ошение] к деньгам, чем у нас. – Сейчас опять заходил о. Кирик, завтра я приду к нему на раннюю литургию (в 4 ч.[аса] утра по европ.[ейскому] вр.[емени], но я вообще встаю в 6 ч.[асов], всегда – впрочем, по-здешнему это дов.[ольно] поздно). Завтра поставим с ним свечи и он отслужит напутств.[енный] молебен. Дорогие мои, все же мне очень хочется домой! Вчера я гулял перед веч.[ерней] и видел в заливе белую яхту. Она постояла и безмолвно ушла – туда, к Салон.[икам], Афинам, к Вам – мне стало немножко грустно (как тут ни хорошо), ощущение «робинзонское». Монашеская же жизнь мне не по силам (т. е. если жить так, как они. Кирик, например, только что расск. [азал], что он спит 11/2 – 2 ч.[аса] в сутки). «Да еще бессонницей страдаю. Иной раз никак не заснешь!» Итак, целую и обнимаю без конца. 4-го июня надеюсь выех.[ать] из Афин. Из Сал.[оник] напишу еще. Ваш весь Б.

Спасибо за чудное твое последнее письмо.

12

29 воскр.[есенье]

9 ч.[асов] утра.

Нынче еду. Был на ранней литургии, отслужил о. Кирик молебен, везет меня на Дафни. Погода райская. Только что кончил писать, об Афинах. Не присылал потому, что писать на Афоне о путеш.[ествии] не хотелось, да и все было устремлено на самый Афон, читал, разговаривал, ездил, смотрел и т. д. Один же первый очерк посылать не имело смысла – их надо печ.[атать] более или менее равномерно. Еду на Салоники, и еще сам не знаю, поеду ли из С.[алоник] по жел.[езной] дор.[оге], или на том же парох.[оде] дальше прямо в Афины. Это буд.[ет] завис.[еть] от того, что дешевле. А вообще ведь я еду довольно-таки наобум, полагаюсь больше на Бога, расчеты мои всегда оказываются оч.[ень] приблизительными, но пока все идет хорошо. Очень жаль, конечно, что пришлось тебе занимать, беспокоит также, чем заплатишь за квартиру, ну, теперь совсем скоро и я буду, а уж пока потерпи, занимай под мою фирму, она еще доселе не «банкротилась». Приеду, устрою что-ниб.[удь] с книг.[ой] рассказов на осень (Карбасников?)[231]. Посмотрим. Пока нежно обнимаю и целую моих дорогих. Сегодня я уже наполовину не здесь. В Афинах буду 1-го, пробуду, знач.[ит], 2–21/2 дня, надо еще визу въездную продлить у консула (формальность, конечно, но скучная). Вообще, будем надеяться, Кирик сказал, что будет обо мне особенно молиться до тех пор, пока не получит от меня письма из Парижа, что благополучно доехал. Господь Вас храни, моих ангелов. Братец, здесь тебя заочно все страшно любят и уважают, и говорят мне, для меня большое счастие, что у меня такая любящая и религиозная жена. Вот тебе и монахи, якобы «враги» женщин! Они многое очень хорошо понимают «мирское», только сами бесконечно (морально) выше и чище нас – самые даже простые из них. Удивительные люди. Писать буду об Аф.[оне], кажется, много. Есть о чем. Уже составил приблиз. [ительный] план книжки.

13

Salonique,

Le 30 mai 1927

Дорогие мои, утром нынче приехал на пароходе в Салоники. Провожали меня с Афона как родного, о. Кирик ездил на пристань, кормили там обедом – вечер был чудесный, да вообще здесь сейчас очень хорошо. На пароходе плыл как п о' суху, ни толчка. Но в Салониках только что пережил пренеприятные минуты (слава Богу, все конч.[илось] хорошо!) – не хотели мне выдавать денег по аккредитиву. Аккр.[едитив] выдан отделением банка в Париже, а у них нет свед.[ений] об этом отделении, нет какой-то формы, неизв.[естны] подписи лиц под этим аккр.[едитивом]! Вообрази мое положение. У меня в кармане 20 драхм, 160 франков – даже нет на дорогу до Афин. Они продержали меня более часа, перерыли весь свой архив, ничего не нашли, звонили по телефонам, ходили куда-то к директорам банка, одн.[им] слов.[ом], целая история. И уж они сами начали волноваться, им это тоже было неприятно, наконец, какой-то из высш.[его] начальства, вероятно, просто плюнул на эти несчастн.[ые] 1000 фр.[анков], и красный чиновник вылетел от него торжествующе, крикнул товарищу:

– Пиши скорей!

Но, действит.[ельно], что бы я делал, если бы мне не выдали?

Надо все же сказать: само путешествие сюда оч.[ень] трудное. Всюду расч.[еты] нарушаются. Из Афин до Афона я за плат.[ил] 407 драхм, а назад только до Салон и к – 337, еду по жел.[езной] дор.[оге] – это тоже дороже выходит, чем ждал, а парох.[од] надо еще сутки ждать, т. е. сидеть в С.[алониках], 2-е суток. Все на авось, все на фуфу. Верю твердо, что так или иначе, благополучно доберусь, но заранее готов ко всяким дорожным сюрпризам. Сейчас у меня даже голова разболелась.

Милые мои хорошие, за тридевять земель сидящие мои прелести, целует Вас нежно Ваш козел. Иду завтракать, потом лягу – я сегодня на пар.[оходе] вовсе не спал, грязь и гадость была, блохи, душно – вообще по грязи греки побивают все рекорды. Предстоит бессонная ночь по дор.[оге] в Афины.

Господь Вас храни. Папа.

11 ч.[асов] 20 мин.[ут] утра – все наши афонцы на «послушаниях» (работают, проведя почти бессон.[ную] ночь). Вчера о. Кирик признался мне, что спал 1 час за все сутки. Мы приехали на пристань оч.[ень] рано. Я пошел прогуляться, а он прилег, но продремал только 1/2 ч. [аса], потом сел «вычитывать» вечерню (п.[отому] ч.[то] в это время в монастыре шла служба, вечерня). Молебен он мне служил, и свечи мы поставили, все как ты сказала. Он тебе низко (Кирик) кланяется.

14

1 июня 1927.

Афины

Дорогие мои, итак, путешеств.[ие] мое кончается. Билета в руках у меня еще нет, но он заказан, дан задаток, и 3-го мне его вручат. 4-го выезжаю. Буду телеграфировать – возможно, что телегр.[амму] Вы получите раньше письма. Я вчера приехал сюда из Салоник на поезде. И. Г. Бутникова встретила меня на вокзале, передала твои деньги, – спасибо, мой дружок верный. Теперь уж я здесь «кончился», у меня только мысль – скорее бы домой. По инерции иду еще сейчас в Нац.[иональный] Музей (замечательный, м.[ежду] пр.[очим]), но воспринимаю, кажется, уже тупо. Начались жары! Не можешь себе представить, какая пыль в Афинах! Воронеж+Елец, вместе взятые.

Б. К. Зайцев. «На Афон. VIII. Каруля» (Газета «Последние новости», № 2363, 11 сентября 1927 г.)

Вчера должен был обедать у Бутниковых (мужа и жены, они хотя жив.[ут] теп.[ерь] на разн.[ых] кварт.[ирах], но ради моего приезда он к ней долж.[ен] был придти) – но перенесли обед на четверг, в Консерватории, где он професс.[ор], оч.[ень] много экзаменов.

Беспокоюсь я, как Вы сами оборачиваетесь с деньгами? Наверно туго, ну, теперь уж я скоро вернусь (м.[ежду] пр.[очим], те 300 фр.[анков], кот.[орые] ты прислала, я видимо привезу домой несмотря ни на что, т. е. несмотря на расходы в дороге, кот.[орые] оказались гораздо больше, чем я ожидал).

Очень меня огорчило известие о Б.[униных]. Это ужасно печально. И ни к чему хорошему ни для кого из них не приведет. Вряд ли и Иван найдет душевное спокойствие, силы для работы. Про Веру уж не говорю. Здесь вокруг меня атмосфера этих расстроенных, разлаженных жизней – как это тяжело переносится[232].

Завтра зайду с благод.[арственным] визитом к митроп.[олиту] Хризостому – он мне оч.[ень] помог на Афоне (который сейчас кажется уже далеким. А когда из Парижа выехал – и не запомню, в позапрошл.[ом] году!) На бедного Хризост.[ома] какой-то фанатик (сторон. [ик] старого стиля) произвел в церкви покушение – хотел отрезать ему бороду, поранил его, вообще гадость. Выражу также сочувствие.

Целую и обнимаю Вас без счета, миленькие, люблю. – Я с Афона, должно быть 2–3 больших письма тебе отпр.[авил], ведь чаще чем раз в неделю оттуда нельзя. Посл.[ал] письмо из Салоник – третьего дня.

Господь Вас храни.

Б.

P. S. Из Марселя постараюсь выехать с первым отход.[ящим] в Париж поездом. Если пароход придет рано утром, то весьма возможно, что я уже веч.[ером] буду в П-[ариж]е (если успею, разумеется], к утренн.[ему] поезду на Париж). Мне гостиницы надоели, хочется домой.

На Афон. I. Морское странствие

Невеселый день. Странно как-то в Марселе без солнца. За Нотр Дам де ла Гард горы закутаны густым белым облаком, над ним сизая туча, неприятный ветер подымает пыли по набережной порта. Все как всегда. Со своего утеса статуя Богоматери глядит вниз на кипуче-грязную и жалкую людскую жизнь. Старые и промозглые дома, улицы-щели с развешанным на веревках бельем, рынок, фонтан, зелень, рыба, ракушки, торговки, изо всех сил выкликающие товары… Ночью тут пьянствуют и безобразничают матросы. Сейчас этого не видать. Попалась даже у мэрии свадьба: всегдашняя невеста в белой фате, с флер д’оранжами, с видом смущенно-праздничным. Вечно-обалделый жених. Толпа любопытных.

Но Бог с ним, с Марселем. Его пожалеешь только как часть Франции, т. е. уже своего, где близкие и дорогие. А путь ведь неблизкий – далекие моря впереди, страны чужие.

«Новая жизнь» начинается с трапа белого греческого парохода, что стоит у скучнейшей пристани сплошь в амбарах и складах. Поднялся по этому трапу, и кончено. Другой мир, и люди другие, другой язык. И все новые, новые путники подымаются по той же лесенке, англичане и греки, два-три бельгийца, и так же разводят всех по каютам, и так же для всех одно кончается и начинается что-то другое, совсем, совсем новое.

Сизая туча над Нотр Дам дала себя знать. Пошел тихий дождик. Покрапал, задумчиво как-то овлажнил палубу, постоял тускло-сизой завесой над полосой моря в порту и перестал. На пристани появились напутствующие музыканты. Две жалких семьи. Однорукий играет на скрипке, жена поет, мальчик приплясывает. И дама-арфистка с барышней, и еще персонажем. Все им бросают. Я тоже кинул – такие всегда «свои», очень «коллеги». Сначала они играли (а женщина пела) обычные песенки, хоть под фокстрот, но потом, когда подошло время отваливать, заиграли что-то столь заунывно-пронзающее, точно и правда нас провожали в бескрайние страны Елисейских Полей. «Патрис» отходил медленно и бесшумно, уплывая под мягкую музыку в столь просторные моря Одиссея.

Хорошо он шел, плавно, совсем легко. Мягко-ритмично и полно шумит в нем кругообразная сила, и все чуть дрожит от нее. Она же вращает и гонит – вперед, вперед. Воды послушны. Широко, мощно распластываются. Над темною бездной ползет пена, кружевно-белым узором, как жилы на яшме. Местами вспухают на синей зелени белесоватые туманности – мельчайшие пузырьки, вспененные кузовом.

Да, стало быть, на Афон. «По хребтам беспредельно-пустынного моря»… Теперь уже кончено. Уходит Марсель, мы идем вдоль побережья. Скала далеко вышла в море. Пробую справиться и спросить, что такое за место, но по-французски уже и не поняли.

…После обеда на палубе. Бытро тьма растет, море небурное, но беспросветное. Звезд не видать, мгла на небе. Обхожу корму и останавливаюсь на ней. Далеко позади вспыхивает, угасает бледнеющая звезда на горизонте. Маяк Антиба! Сколько раз видел его из Грасса, из Ниццы, теперь в глухом море жалобен он, безнадежен. Нельзя оторваться. Все смотришь. И как ты один! Мир беспределен. Безмерны страны и люди. Ты же – ничто, но ты дышишь, чего-то желаешь, куда-то стремишься. Вот взгляд твой все хочет увидеть, запомнить, изобразить, о себе что-то сказать – и так до могилы. Упорство твое непреодолимо. Оно дает силу жить… «Я бы хотел иметь тысячу глаз, чтобы видеть, тысячу ушей, чтобы слышать», – говорил Флобер, образ совершенного художника. Значит же, есть на что поглядеть, есть, что послушать.

Час спустя все еще мигает маяк, но теперь тускло-краснея, побеждаемый далью, парами моря. Трудно смотреть на его агонию.

Встал, чтобы спуститься в каюту. Опустил руку в карман, вынул конфетку, последнюю, что положили мне дома. Самый фунтик, к котором она лежала хотел было выбросить, да пожалел: свой фунтик, «домашний». А море вон какое чужое, да черное.

Спрятал его.

* * *

В детстве я терпеть не мог Одиссея. Позднее, взрослым, прочитав как следует (в мирном гамаке сельца Притыкина![233]) о странствиях Его, отношение во многом изменил. НЕ то, чтобы Одиссей очень очаровал. Бог с ним, хитрый был грек. Но впервые тогда я его пожалел, и потом не однажды в Италии, на морском берегу вспоминал, и всегда приходил этот стих: «по хребтам беспредельно-пустынного моря». Подумать ведь, сколько лет проскитаться! И все с морем и на море! То циклопы, то бури, а там сирены, Цирцея…

Теперь вспомнил о нем хмурым утром, когда шли между Корсикой и Сардинией. Южней Корсики выступила из моря цепь низеньких, но преуродливых скал, голых утесов. Отчего бы не быть ей хребтом какого-нибудь дракона, чье туловище погружено, а торчат безобразные плавники? Невдалеке трехмачтовая шхуна, под полными парусами. Если не на такой, то не на очень иной и он плыл, и вот на рассвете, да может еще и в погоду не тихую, натолкнуться ему на такую нечисть… Тут для Гомера, конечно, пища на несколько полных гекзаметров.

Наш белый стимер прошел равнодушно, и сколько я видел, никто ни заклинаний не произносил, ни богам жертв не воздавал. Не было и сирен. Виднелась справа Сардиния, и не понравилась, унылое место, туда ссылают. Потом появились дельфины, втроем. Мило, но глупо.

Три рыжеватых и однорогих «типа», наверно шерстистых, как по команде выскакивали из гребня волны, бултыхались вниз головой (очень ловко), затем также выныривали из волны следующей. Слегка позабавили, все-таки, это уже стихия, пора сил космических. Улыбка на них, как солнечный луч, слегка рассеивает туманы души.

Море – по-прежнему море. Ушла Корсика и Сардиния, вновь потянулись серо-зеленые волны с молочно-бирюзовым кипением за кормой, и куда глаз не глянет, все то же море. До самого вечера, за целый день не видали мы ни одного парохода, ни одного паруса. Что же было во времена Гомера!

Стою на корме, гляжу назад, знаю, что там Франция – но между нами море. Справа Италия, страна, вошедшая как бы живою частью в мою душу, осиявшая всю мою молодость – и я не вижу даже берегов ее: все тот же вечный и пустынный разделитель.

Наступает ночь и тьма.

* * *

Утром следующего дня островок Стромболи вновь вызывает легендарные воспоминания: кто из нашего поколения не видал некогда, во времена почти незапамятные (и однако, запомнившиеся), этого маленького дымящегося кулака со страниц «Задушевного слова»? И детство, и век тот, и жизнь, все безвозвратно ушло, а вот Стромболи существует – и пусть приближается эта двугорбая гора с сизым дымком из седла – я знаком с нею сорок лет.

Выходит прямо из моря, мягко тронута зеленью у подножья, выше скаты обрывисты, точно пласты сорвались, обнажили самую сердцевину горы. Конечно, люди устроились. Налепили у моря белых домишек, построили церковь.

За Стромболи показалась Италия. Поле завтрака проходили мессинским проливом. На палубе молодые греки плясали чарльстон с греко-парижскими барышнями.

Я никогда не видал этой Италии, ее крайнего юга. Мне показалось здесь нечто иное. Возможно, соседство вулканов придает беспокойство пейзажу. Горы и скалы Калабрии как бы напряжены, точно в них есть гримаса, след «в муках рождающейся» земли. Они нагроможден, искривлены. Видимо, тяжек огонь Плутона.

Из Сицилии, через пролив, смотрит пестро-седая Этна. Тем трогательней, тем нежнее светлые пятна зелени по этим горам. Как они радуют! И воздух тут видится по-новому: светлее свет, начинается Греция. Ведь вся эта южная часть Италии и называлась Великою Грецией, города и Сицилии и Калабрии – древнегреческие колонии.

Однако, до Греции – родины еще ночь пути. Она прошла незаметно, в смутном как всегда клокотанье машины, журчанье воды за стеной, и утром мы проходили уже мимо Кефаллении и Занте. Спутник мне рассказал, что кефалленийские греки известны своей предприимчивостью. Еще бы! Ведь рядом, чуть к северу, и Итака. Правнуки Одиссея, оказывается, очень часто переселялись в Россию и там заводили неплохие дела.

Этот день был прелестен. Мы шли проливом между Доридою и Пелопоннесом. Сначала из Пелопоннеса глядели снеговые горы, затем слева появился Парнасс, тоже искрапленный снегом. Море приняло совершенно зеркальную ровность, как озеро между двух цепей гор. Голубовато-сиреневые шелка тишайших вод у Беотии. К Коринфу они бледно-лазурные, кое-где пересечены синими струями, тонкие лиловые линии гор. Вот здесь горы покойны. Их тела ровны и ненапряженны, все само как бы явилось, без усилия. Их тон – коричневато-фиолетовый, местами обнажения краснее, местами, где посевы, снова эта сверх-небесной нежности зелень, над которою снега вершин сияют бледным золотом и удивительной всегдашнею своей загадочностью.

К Коринфу подходили вечером. Стемнело. Заблестели огоньки, мы долго ждали у канала – пропуска чрез перешеек. Небо полно звезд. Ночь черная, и вот я с удивлением, сидя на верхней палубе над кормою, вдыхал сладкий аромат. Воздух совсем иной.

– Все в Греции сейчас цветет, объясняют мне.

Цветет! Но это запах и не русской, не французской и не итальянской весны – это Эллада. Пахнет томно, сладостно, какой-то смесью, где я лучше всего различаю мед. Медвяный дух, тонкий и сложный, легкий и слегка туманящий, сухой, без влажности – есть запах майской Греции.

А позже проходили мы канал. Сбоку отвесно высеченные скалы, «Патрис» чуть не касается их бортом. Мачта молчаливо чертит свой узор по небу, задевая временами звезды. По скалам, при прохождении нашем, от огней «Патриса» бегут тени. Узким коридором, медленно, все дальше. Фантастично. И по-прежнему благоухает земля Греции.