Борис Зайцев

На Афон

В больнице скитской лежал инок, очень страждущий, и недвижный. Вечером его исповедали, утром должны были причастить. В промежутке он, из болезненного раздражения, успел наговорить резких слов – нагрешил. Хорошо. Приходят утром, а его нет. Пропал монах. Туда-сюда, нету. И только к вечеру, слышат, в болотце под обрывом точно кто стонет. Подошли – вот он, лежит в камышах, в тину уткнувшись, едва живой… «Ты как сюда попал?» Оказывается, так и попал: сам рукой-ногой шевелить не может, а вон где оказался. Монах и покаялся: что поделаешь, нагрешил, а они двое ночью и явились, прямо его под ручки, да в болото. Значит, как он себя грехом ослабил, врагу и радость, можно над ним поглумиться.

Заснуть[375] долго не удавалось, потом задремал под музыку грома. Утром пошел я на литургию в небольшую скитскую церковку, неда леко коридорами. Там было несколько сморщенных и согбенных старичков в рясах святой бедности. Видел и того ветхого деньми Арсения, который «по мудрованию» не [любит] любил лука. О. Петр тоненьким [козельтоном] тенором пел на клиросе. В этом старческом, неголосистом хоре, в скудной утвари и скудных рясах, в бедном утре, хмурыми облаками несшемся над скитом с недостроенным небольшим храмом, так ясно сквозил облик простоты и нищенства, камарни и несвежих фиг, жизни, лишенной всяческих «ублажений» и «ласкательств» – вечного духа монашеской Фиваиды, на этот раз исконно-русской.

* * *

Все утро мы занимались тем, что выходили и смотрели, как ветер, как море. Поистине, в этой стране все в руке Божией, и нет Его воли, нечего и пытаться возвращаться. «Смирись, гордый человек!» Жди погоды. Если же не хочешь, то иди пешком, под ситечком дождя, горными тропинками – шесть, семь часов пути!

Любя книги, мы с о. В.[376] забрались в запыленную небольшую скитскую библиотечку, кое-что достали, кое-что читали в это ветреное утро, медленно прояснявшееся.

Вот что прочел я в книжице смиренного о. Селевкия[377]:

«Схимонах о. Тимофей двенадцать лет хранил молчание. Келия его была наверху над отхожим местом[378] и полна клопов. У него не было ни кроватки, ни постельки, а служило вместо кровати кресло, и над головой лежала Псалтырь. Когда он, бывало, сидит на скамейке, то у него на коленях лежит чурочка, в которой выдолблены две ямочки – в них масляные зерна[379]. Он берет по одному зернышку, перекладывает из одной ямки в другую, а сам творит Иисусову молитву. Я часто беседовал с ним. Однажды я говорю ему: «о. Тимофей, благослови меня обмести стены твоей келии от клопов». А он мне: «Нет, отче, клопы для меня полезны: у меня пухнут ноги, а они вытягивают из них дурную кровь».

…«Откопаны его косточки, желтые, как воск. И у меня была его кость в сундуке, и как, бывало, открою сундук, так и пойдет благоухание неизреченное»[380].

Улыбнись, европеец. И с высоты кинематографа снисходительно потрепли по плечу русского юрода. Вот тебе еще образец для глумления:

«Схимонах Синесий – милая душа. Он трудился на келлии Благовещения, там завсегда живут человек шесть старцев, и он всем служил. Над ним часто смеялись и поносили его. А кто спросит: «о. Синесий, откуда ты родом и кто ты?» Он отвечает: «Я дома пас свиней, да и то не годился – и выгнали меня. И я пришел на Афон как-нибудь прокормиться». А завсегда находился он в слезах, в молитвах и трудах. А какая у него любовь была ко всем! Нет сил моих описать ее. Любовь его меня очень пленяла. Он часто говаривал: «Аще кто не имеет самоукорения, тот не может достигнуть совершенства».

«Косточки его откопаны желтые и благоуханные»[381].

* * *

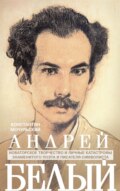

Обложка первого издания книги Б. К. Зайцева «Афон». Париж, 1928 г.

Все это кончилось. Ветер утих. Море еще кипело, мы решили рискнуть. Садились в лодку танцующую, сели было, вдруг девятый вал – его вовремя заметили лодочники.

– Сигайте на берег, на берег сигайте!

О. В.[382], подбирая рясу, слегка замешкался, я успел выпрыгнуть на пристань удачно. Его волною сильно хлестнуло и замочило. Все же мы выплыли.

Шли долго, на веслах, кой-где при удобном ветре из ущелий под парусом. Ждали бури из-за Афона. Видели дальние грозы на море. Но крушения не было нам назначено. Мы плыли впятером, да со мною, в душе, все Нилы, Игнатии, Илии, Николаи, Синесии, Тимофеи – весь скромный и светлый полк Фиваидский.

ТИХИЙ ЧАС БИБЛИОТЕК А

Когда я выходил на балкон своей комнаты и монастырь св. Пантелеймона обступал меня корпусами и церквами, взор останавливался на плоской кровле двухэтажного здания прямо под ногами: кажется, с этого славного балкона, увитого виноградом, можно просто спрыгнуть вниз – только прыгать-то высоко.

Библиотека нашего монастыря большая, несколько десятков тысяч томов, сотни рукописей, книги с чудесными миниатюрами и т. п. Я любил бывать у гостеприимных и предупредительных о. о. Иосифа и В.[383]. Работать там не случалось: нужные книги присылали на дом. Но приятен был самый воздух библиотеки – безмолвие, свет, поскрипывание половиц, бесконечные в тишине книжные шкафы. Музеи и библиотеки давно мне милы. Монастырская же библиотека несет еще иной оттенок – она продолжение храма. Храм, разумеется, выше, там торжественнее и важнее. В библиотеке возвышенность храма ослаблена за счет просто человеческого, но, с другой стороны, это и не «университетское» книгохранилище.

Если бы не стеснялся, я подолгу мог бы разгуливать в верхней зале библиотеки, дышать ее воздухом, рассматривать книги, радоваться тишине, может быть, и мечтать – в то время как внизу о. В.[384] и его помощник о. Марк бесшумно и несуетливо составляют каталоги, клеют, режут и подбирают.

Мне вспоминается простенький афонский день, ничем не замечательный: отец В.[385] вышел за статьей. Мы остались одни с о. Марком, нехитрым, черноволосым монашком. Он подошел ко мне.

– Здравствуйте, господин.

– Здравствуйте.

– Христос Воскресе.

– Воистину Воскресе.

О. Марк несколько смущен.

– А я уж и не знаю, как с вами, с образованными, здороваться. Простите, коли не так. Может, у вас в миру и не говорят «Христос Воскресе».

Смиренный о. Марк, вы правы, не говорят. Но не вам – нам надо смущаться, как смущает нас многое в пестрой и пустячной жизни нашей – чего не видать вам в тишине и свете вашей библиотеки. Да, не говорят «Христос Воскресе». И тем хуже.

…Мало посетителей в афонских библиотеках. Дух Афона не есть дух ученого бенедиктинского монашества. Впрочем, может быть, истинная библиотека и вообще должна быть бесцельна. Еще вопрос, следует ли выдавать из нее книги.

Можно любить музеи и библиотеки, как египетские пирамиды, как ночное море и как звезды. Как творение – в тишине и вечности.

Крин Сельный

О Наум, полный, русый, несколько мягкотелый монах с добры• ми глазами и медлительный в движениях. Он живет в отдельном домике за оградою монастыря. В послеполуденные знойные часы нередко приходилось мне подходить к этому домику. Каждый раз любовался я цветущими у крыльца белыми лилиями – «крин сельный» называют их тут.

О. Наум – фотограф монастырский. Домик его в то же время студия, светлая комнатазаваленная снимками и негативами, с «фонами», на которых снимались группы посетителей, с темной каморкой для проявления – всею, вообще, обстановкой немудрящего ателье.

О. Наум выбирал мне снимки медленно и как-то неуверенно. Оттенок некоторой грусти я заметил в нем. Точно все уже видел, все знает и устал от смены обликов. Его студия увешана изображениями – попытками остановить поток. Он снимал и «Высочайших Особ», и посланников, и адмиралов, и митрополитов – стены эти в некоем роде история обители. Вот мягкий, тонкий архимандрит Макарий[386], знаменитый игумен обители в конце прошлого века, вот суровые брови и густая борода не менее известного духовника обители о. Иеронима[387], проведшего на Афоне сорок девять лет, считающегося, наравне со своим учеником арх.[имандритом] Макарием, одним из созидателей теперешнего монастыря. Узнаю и здравствующего игумена о. Мисаила и вижу, что годы не молодят. Былое, все былое! Князья и митрополиты и адмиралы, давно, наверно, уж отчалившие на иных судах в страны иные. Профессора и археологи в отложных воротничках, двубортных сюртуках и сапогах с рыжими голенищами под брюками – вряд ли кто жив еще. Студенты, семинары-экскурсанты – теперь, пожалуй, почтенные протоиереи, а возможно, мученики. Пройдет полвека и на наш снимок – меня и о. Пинуфрия, собирающихся в путь, – иной заезжий так же не без грусти взглянет.

Я пытался найти след Леонтьева, жившего тут в семидесятых годах[388]. Интересно было бы видеть его фотографию рядом с о. Иеронимом – духовником. Леонтьеву нравилась суровость и крепость православия на Афоне. Образ такого рода – о. Иероним. В руке его, как у Афанасия Афонского, могучий посох. Леонтьевские впечатления об Афоне схематичны и односторонни[389]. Кажется, слишком отзывают они предвзятостью, «идеями», да может быть, и обликом о. Иеронима. Но рядом с посохом св. Афанасия цветут на Афоне розы и лилии, весной же тянет в море благоуханием полуострова. Леонтьев не любил этого или старался умышленно отринуть. К сожалению, ни у о. В.[390] в библиотеке, ни у о. Наума ничего мне не попалось о Леонтьеве.

Пока я жил в Пантелеймоновом монастыре, лилии о. Наума все цвели. О кусте роз, развернувшемся на высоком, искривленном стволе под окнами келии о. Игумена, и о лилиях о. Наума сохранил я светлое воспоминание.

«Яко крин сельный, тако отцветет»[391] – сказано о них, о человеке. Знаю, что отцветет. Но домик ловца видимостей вспоминаю с неотцветшими, нежными кринами.

Гробница

Полдень. Сухой блеск афонского солнца в листьях олеандров у выхода. Мы идем из монастыря на кладбище.

– Это и есть последний путь монаха, – говорит о. В.[392], поглаживая рано поседевшую бороду. – Ох-о-хо! нам всем здесь быть. Вот видите, от этих цветущих олеандров, мимо орехового дерева, подъем, и к кипарисам… тут мы все проходим.

Приближаясь к острову мертвых, мы, действительно, почти коснулись лапчатых, низко нависших листьев ореха – дерева старого, напутственника уходящих.

Кладбище – несколько рядов могилок, точно огород с грядками – осенено кипарисами[393].

В часовне полутемно, сыровато. Как и в Свято-Андреевском скиту, слева правильными грядами, точно сухой валежник, сложены вдоль стены мелкие кости. Против входа икона с лампадкою, окружена меньшими. От нее вниз висит шелковый «плат», а по бокам, на деревянных, как бы библиотечных полках, разложены черепа умерших братьев.

О. В.[394], вздыхая, приседает и разглядывает нижние.

– Вот хорошая головка! Смотрите, какая славная! Кость вся коричневая, густая, ровная.

Действительно, этот череп ровно-коричневый, слегка даже маслянистого тона. Рядом черепа с белыми пятнами по желтому, или, напротив, с черными. Вековой опыт монашества все различает, всему приписывает смысл.

– Эти уже похуже, прибавляет о. В.[395].

Он говорит просто, обыденно. Что же, смерть есть смерть – нечего ни бояться ее, ни ей удивляться. К останкам умерших отнесемся спокойно, с благоговением. Взором участливым, непредубежденным оценим душевную чистоту того, или другого из братии.

И вот снова белый зной полудня. Кипарисы черно синеют купою вблизи гробницы [396]. В их тени лежат два вола, сонно поводя головами в лирообразных рогах, отмахиваясь хвостом от мух. Должно быть, ушел завтракать их властелин, какой-нибудь рваный грек с Имброса. Им выпал отдых.

С того дня каждый полдень, прогуливаясь по балкону, взглядывал я налево, где над стенками зданий подымалась группа кипарисов. Если же обернусь направо, то за изящною колокольнею Собора, за изголуба-мреющим стеклянным заливом вдалеке, почти на краю земли, увижу трехголовый, бело-златистый снеговой Олимп – как некий легкий ковчег Эллады.

Fuori Le Mura»[397]

Вышел за монастырь к пристани Дафни узенькою тропинкой среди кустарников. Цвел желтый, милый дрок, мой друг еще с Прованса. Яркий солнечный вечер, цветы дрока, ярко-синее море. Кругом скалы, по ним мелколиственный дубок, кой-где оливки да цепкие заросли. Идешь, срываешь желтые цветы, видишь внизу кипящую черту прибоя, и морской ветер треплет волосы. В заливчике белеет яхта. Зачем она сюда зашла? Кто на ней? И надолго ль?

Может быть, любознательная американка разглядывает сейчас с борта загадочную страну, на чью землю ступить не может?

Крепок Афон своим запрещением женщин!

Сорок лет назад здесь, быть может, в этом самом заливе, был такой случай: подошел пароход «Виктория», нанятый одной русскою дамой высшего круга – сын ее был послушником Пантелеймонова монастыря. Г-жа М. хотела повидаться с ним. Ее сопровождали две-три дамы и русский вице-консул в Дарданеллах. Монастырь принял гостей радушно. Дамы на берег не сходили, но на пароход были отправлены мощи св. Пантелеймона, был отслужен молебен на борту «Виктории», приезжие исповедывались у о. Рафаила. Посетил их и сам игумен о. Макарий, и напутствовал. Неясно только, видела ли г-жа М. сына? Может быть, с борта, на берегу? Или мягкий о. Макарий разрешил ему съездить на корабль?[398]

Не знаю. Но шестого августа ночью, едва пароход отошел, в монастыре св. Пантелеймона загорелся – и сгорел до основания – храм Покрова Пресвятыя Богородицы[399].

* * *

Вечер, [спускается, и] нежно-розовое наплывает в воздухе[400]. Яхта бесшумно поворачивается. Трубы белеют, дымят, легко, бесцельно и без жалости уходит она вдаль от наших берегов. Синяя ночь встретит ее в [401] пустынях. Зажгут красные, зеленые огни. В сиянии матовых полушаров будет подан обед – на ослепительной скатерти, с хрусталем и цветами, ледяным вином. Сказочный Афон станет воспоминанием. Выйдя на палубу, растянувшись в лонгшезе, не вспомнит любопытствующая американка, в какой и стороне-то он.

Я помахал платочком яхте. «Мир» уходил. Мы оставались – необитаемый остров. Уединенный брег, уединенный край, сизеющее в лиловатости море вечернее и там, за краем его – Афины, Франция, Париж…[402]

Прощание с Афоном

Ненаписанное письмо

Последний вечер в монастыре св. Пантелеймона был тихий и несколько грустный. За две недели я успел полюбить этих людей и их святой дом. Мои новые друзья заходили прощаться. (У о. игумена я был сам). Я получил афонские подарки: книги, четки, иконы, благословенное масло Целителя Пантелеймона, деревянную ложечку с резьбой и т. п. – «по хребтам беспредельно-пустынного моря» мне удалось довезти домой эти милые знаки. Я их храню и буду хранить, как память о Божьем месте, где довелось побывать.

«Грусть того вечера заключалась в расставании навсегда. Все, конечно, бывает. Но почти нет вероятий, что еще раз увидишь эти края. Для монаха нет, или не должно быть «земной печали». Но для нас, мирских, облики видимости иногда так глубоко ценны! И отъезд из места и от людей, навсегда уходящих, есть как бы частичная смерть: ведь и Афон, и его жители стали теперь для меня елисейскими тенями.

«Утром я был налитургии, ее совершал архимандрит Кирик, он же отслужил и напутственный молебен.

А потом о. Петр, тот самый веселый и худощавый мой земляк, со светлыми, полными вольного ветра глазами, который в бурю встречал меня на Афоне, повез в лодке на пристань. День был чудесный. О. Кирик тихо сидел со мной на лавочке, кругом голубоватое стекло. Легкая и пушисто-белая борода о. Кирика как бы овевала эту гладь.

«Слегка подмигивая черным глазом из-под очков и поглаживая бороду, он сказал мне:

– «Самая прозрачная вода в мире. Обратите внимание. Так и говорится: светлые воды Архипелага!

«Видимо, ему нравились эти слова… Через несколько времени он повторил:

– «Светлые воды Архипелага».

«На Дафни путники иногда часами, а то и днями ждут парохода в Салоники. Тут еще раз почувствовалась забота и внимание монастыря – в частности, о. Кирика. Все заранее приготовлено. Мы прошли в монастырское подворье, о. Петр устроил обед – появились знакомые афонские салаты, рыбки, октоподы, красное вино. Мы пообедали весело и солнечно – в прямом смысле: солнце затопляло комнату, выходившую на море. За эти сутки о. Кирик спал полтора часа. Я видел, что он бледен. После обеда лег вздремнуть, а я пошел бродить к морю, в золотом вечернем солнце. У пристани толпились греки с ослами. Сидели в кафе два таможенника. Вдали за зеркальными водами подымались колокольни и кресты св. Пантелеймона.

«Ударили к вечерне. Я возвратился. Прошло не более сорока минут. О. Кирик, в ореоле своей бороды, маленький, тихий, сидел уже на диване и «вычитывал» вечерню по захваченному с собой требнику [403]. Как же, в монастыре вечерня, а он будет спать!

«На закате из-за скалы появился пароход. О. Кирик благословил меня. Почтительно поцеловал я его худую, желтоватую и легкую руку, и когда о. Петр, улыбаясь, быстрым калужским говорком с прибаутками и словечками разговаривая, вез меня и греческого «астинома» на борт «Хризаллиды», я все кивал и махал небольшой фигуре в черной рясе с золотым крестом, седобородому «прирожденному монаху», спящему два часа в сутки, вечно на ногах, вечно в служении – к которому незаметно установилось у меня сыновнее отношение.

«На носу «Хризаллиды», как Никэ Самофракийская[404], стояла статная малоазийская гречанка древней, жуткой красоты, и с любопытством глядела на берег, куда ступить не могла, на нас, на все столь странное и необычное вокруг».

«Хризаллида»

Ивот удаляется тысячелетний Афон. «Хризаллида» плавно уходит к западу навстречу быстрому вечеру. Лимонные облака, лимонно-серебряная вода. Гора Афон под закатным светом нежно лиловеет. Впереди Лонгос смутно-сиреневый. Позже над ним встали оранжевые облака, у подножья его резкая серебряно-розовая струя и зеркально-розово-голубое море. Вообще вечер полон таких сияний, такого павлиньего блеска и радужных фантасмагорий, точно оркестром исполнялась на прощанье световая поэма. Но все быстро закончилось. Море похолодело, принимая стальной оттенок, закат [забагровел] побагровел, монастыри и монахи, Кирики и Пинуфрии ушли в смутно-лиловую влажную мглу. Все более оставались лишь о них воспоминания.

На грязном судне с прозрачным именем шла малая жизнь[405].

«В море далече»[406]

Кажется, мы миновали и Лонгос, и Кассандру. Время за полночь. Тихо. Люди спят. Лишь в капитанской будке огонь, и человечий глаз непрестанно озирает бело-туманящееся море в редком звездном свете. Надо мной, над спящим человечеством корабля, над мирными бутылями оливкового масла и рядами ящиков летит черный дым из трубы, уходит мрачным следом к Афону. Туда же ведет бледно-сребристый путь за кормой со вспыхивающими синими водяными искрами – игра фосфора южных морей.

Верно у нас, у Святого Пантелеймона идет уже утреня. Это самое море видно из окон храма Покрова Богородицы, и тому же Отцу солнца, что скоро встанет над нами и осветит Салоники, древний город Солунь – Ему же возгласит хвалу иеромонах Иосиф, заключая службу утрени.

– «Слава Тебе, показавшему нам свет!»

Если бы я был архимандритом, то, сойдя в каюту, вынув требник [407], стал бы «вычитывать» утреню. Но я не монах. Я простой паломник, как здесь говорят, «поклонник», со Святой Горы возвращающийся в бурный мир, сам этого мира часть. В своем грешном сердце уношу частицу света афонского, несу ее благоговейно, [как свечу Страстного четверга] и что бы ни случилось со мной в жизни, мне не забыть этого странствия и поклонения, как, верю, не погаснуть в ветрах мира самой искре.

В час пустынный, [перед] пред звездами, морем, можно снять шляпу и, перекрестившись, вспомнив о живых и мертвых, кого почитал, любил, к кому был близок, вслух прочесть молитву Господню.

Париж, 1927.

Творение

Нос «Патриса» мерно подымается и опускается. Впереди, где-то еще очень далеко, берега Италии. А пока – Ионийское море, море Одиссея. Однообразна кора бельная жизнь! Тосклив водный простор. Черненький, худой грек, очень грязный, скорчившись лежит на палубе, подстелив под голову что-то вроде подушки, обеими руками держит книжечку, вслух читает, вернее – служит по требнику. Ничего я не понимаю, кроме слов:

– Эулогитэ эрга Tea!

Грек возносится с «Патрисом», падает с ним вниз, описывает некие кривые вправо, влево, но не выпускает книжечки, и сквозь монотонное чтение-пение – много я его слыхал в греческих монастырях, оно завораживает, несколько опьяняет заунывною бедностью – сквозь него по временам вот это:

– Благословите дела Господни.

Внизу стайка дельфинов, штук семь, мчатся наперегонки с «Патрисом». Выскакивают из воды, описывают дуги в воздухе, и вновь туда же. Один отбился и пошел у носа парохода. Стал уставать. Корабль совсем его настигает. В темно-синей воде дельфин отлично виден, он летит на глубине одного-двух аршин – выскакивать боится: рядом бурлит наш «Патрис». И наконец – стрелой в воздухе вбок, сразу шагов на двадцать.

По левому борту тоже стоит несколько греков. Тут ветер свежее, из Африки. Далеко в море струйка дыма. Бог с ним, с кораблем проходящим! Опять смотрю вниз, в воду цвета синьки. Вижу в ней, недалеко от нас, рыжую черепаху, или нечто на черепаху похожее. Расставляя короткие свои ножки, в этих морях ионийских тоже плывет куда-то. Чего она хочет? На что надеется? Ведь она в беспредельном мире, он и для меня-то бескраен, но я надеюсь через два-три дня быть дома, ну, а она, может быть дома в этих темно-сине-прозрачных водах?

Плывет медленно (мы ее обгоняем мгновенно), но весело, точно она уже у себя… Тогда, значит, гораздо меня счастливее, ибо я здесь чужой, не весь мир мне дом.

И пожалеешь эту рыжую тварь, и позавидуешь ей.

А обернувшись, вижу над палубой куропатку. Полет ее царственный, как полагается. Все-таки, здесь потише, чем когда подымаешь ее из-под собаки. (Устала!) Пробует сесть на мачту, раз круг, два круг, но боится. И прелестным своим полетом, выставляя пестро-рыжеющее брюшко, уходит.

Грек не видал ни дельфинов, ни рыжей твари, ни куропатки. Он описывает в пространстве свои кривые, и все читает-поет, но это ничего, в его книжечку уже приняты и куропатка, и тварь, и дельфин, и я, и он, и море.

– Эулогитэ эрга Tea!

Все здесь должны быть дома.