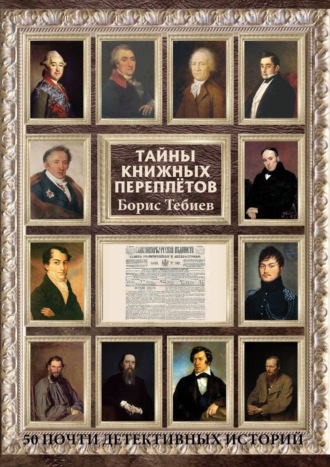

Борис Константинович Тебиев

Тайны книжных переплётов. 50 почти детективных историй

Загадочный томик Жуковского

Первоначальный замысел этого очерка должен был затронуть исключительно историю взаимоотношений Василия Андреевича Жуковского и царской цензуры на основе небольшой коллекции прижизненных изданий поэта, которую мне удалось собрать. Причем сделать это я намеревался на фоне общих рассуждений о цензуре, её возникновении и особенностях цензуры отече-ственной, российской.

Последнее обстоятельство было продиктовано тем, что у современного читателя, взявшего в руки старинную книгу или журнал, возникает недоумение, если на некоторых страницах вдруг встречается какая-либо несуразица. Прося читателя не делать из этого поспешных выводов, я обращу его внимание на то, что это, скорее всего, проделки работавшего над книгой цензора, исправившего в порыве служебного рвения авторский текст, как говорится, ни к селу ни к городу, но с точным соблюдением строгих цензурных правил.

Хотелось рассказать и о том, что в дореволюционных изданиях можно встретить печатные страницы, где типограф-ский текст неожиданно прерывается пробелами или отточием. И пояснить, что это не недосмотр метранпажа, а опять-таки работа вездесущего цензора, удалившего из подготовленного к печати материала что-то, не соответствующее требованиям цензурного устава, а также и ответная реакция издателя, демонстративно оставившего на месте вымаранного цензором текста пустоту.

Мой «ликбез» предназначался в первую очередь читателю молодому, такому, как мои студенты, нередко путающие понятия «цензор» и «цезарь», наверное потому, что оба эти понятия созвучны и к тому же «латинского происхождения». (Об уровне грамотности современной молодёжи напоминать как-то не хочется.)

Сделав это предуведомление, я все же продолжу пересказ первоначального замысла, а уже потом перейду к неожиданному сюрпризу, который мне преподнёс много лет стоящий на книжной полке томик гомеровой «Одиссеи» в переводе Жуковского.

Смею утверждать, что в России цензура существовала всегда, с момента появления славянской письменности. Но особо свирепой она была на закате феодальной эпохи. О предназ-начении цензуры хорошо писал один из её мучеников Александр Николаевич Радищев в главе «Торжок» знаменитого «Путеше-ствия из Петербурга в Москву»: «Обыкновенные правила ценсуры суть: подчеркивать, марать, не дозволять, драть, жечь все то, что противно естественной религии и откровению, все то, что противно правлению, всякая личность, противное благонравию, устройству и тишине общей».

Цензуру изобрели задолго до появления на карте мира «страны с названьем кратким «Русь». Ещё в Древней Греции был изобретён особый иносказательный язык, позволявший обходить цензурные барьеры, и назывался он эзоповым языком в честь раба-баснописца Эзопа. У русской цензуры были две особен-ности: во-первых, ее рабами были практические все более или менее приличные литераторы, а во-вторых, наша цензура вообще не признавала никаких авторитетов. Она была обязана слепо следовать букве и духу действующего цензурного законо-дательства. Кстати, точно так же поступали и цензоры советской эпохи, служители ведомства, именовавшегося Главлитом – Глав-ным управлением по делам литературы и издательств, осущест-влявшим цензуру печатных произведений и защиту государ-ственных секретов в средствах массовой информации. Эта всесильная контора просуществовала с 1922 по 1991 год, после чего в обновлённой России вроде бы была отменена.

Много интересного о советской цензуре можно было бы рассказать человеку, прожившему большую часть жизни в СССР. Однако на сей раз, как уже заявлено, хочется рассказать о том, какие цензурные испытания пришлось преодолевать в своё время такому лояльному к власти и высоконравственному во всех отношениях человеку, как Василий Андреевич Жуковский. Понятно – Пушкин, в цензоры которого набивался сам импера-тор Николай I, понятно – Лермонтов, клеймивший палачей «Свободы, Гения и Славы», понятно – литераторы-декабристы, а за ними Герцен, Чернышевский, бунтарь и правдоискатель Лев Толстой! А автор гимна русского народа «Боже, царя храни!», в чем он-то был виноват перед цензурой?

Оказывается, что формальных поводов придраться к поэту-романтику было более чем достаточно. Связано это было с тем, что в 1808 году в творчестве Жуковского начался так называемый «балладный период», внесший в русскую литературу, по словам В. Г. Белинского, «новый дух творчества». Это был навеянный Великой французской революцией дух европейского романтизма с его яркими характерами, обострёнными страстями, бунтарст-вом, а подчас и откровенной мистикой.

Начиная с этого года одна за другой выходят знаменитые «Людмила», «Светлана», «Кассандра», «Эолова арфа» и другие баллады, представлявшие собой вольные переводы европейских поэтов-романтиков. Духовная цензура, стоявшая на страже православного вероучения, нравственности и благочестия, с трудом, но все-таки пропускала их в печать. Обострённые отношения с цензурой начались у Жуковского в 1814 году, когда поэт осуществил перевод «Баллады, в которой описывается, как одна старушка ехала на чёрном коне вдвоём и кто сидел впереди» английского поэта-романтика Роберта Саути.

«Вчера у меня родилась ещё баллада-приёмыш, т. е. перевод с английского, – писал Жуковский своему другу Александру Тургеневу 20 октября 1814 года. – Уж то-то черти, то-то гробы! Но эта последняя в этом роде. Не думай, что я на одних только чертях хотел ехать в потомство. Нет! Я знаю, что они собьют на дороге, а, признаюсь, хочу, чтобы они меня конвоировали».

Основой для баллады послужила средневековая легенда о старушке-ведьме, жившей когда-то в селении Берклей. Узнав от ворона (у Саути – от сороки) о своей скорой кончине, отверг-нутая искупителем ведьма велела положить себя в окованный железом гроб и поставить его в церкви. Но в то время, как над ней пели священники, нечистая сила ворвалась в церковь, подхватила окованный гроб, разбила его, извлекла колдунью из храма, и дьявол ускакал с ней на адском коне.

Предвосхищая успех баллады, Жуковский, как обычно, отослал её в московский журнал «Вестник Европы», который лично редактировал с 1808 по 1812 год. Однако цензор журнала балладу не пропустил. Посчитав это недоразумением, поэт отправил балладу в Петербург. Но и там цензура наложила на публикацию запрет. В середине 20-х годов XIX столетия поэт предпринял еще одну попытку напечатать балладу, отослав ее в «Московский телеграф» под изменённым заглавием «Ведьма». Но и эта попытка оказалась безрезультатной. Перечеркнув балладу красным карандашом, цензор написал: «Баллада „Старушка“, ныне явившаяся „Ведьмой“, подлежит вся запре-щению как пьеса, в которой дьявол торжествует над церковью, над богом».

Тяжба цензурного ведомства с «балладником» Жуковским длилась много лет. В течение этого времени Жуковский сумел и завоевать известность первого поэта России, и стать автори-тетным человеком в Зимнем Дворце. Готовя к печати двухтомник своих поэтических произведений, в числе прочих на стол цензора Жуковский положил и злополучную «Старушку». И вновь пропус-тить ее в печать цензор отказался.

А между тем баллада нравилась друзьям поэта и расходилась по рукам в списках. Сам Жуковский не раз читал её в разных салонах и даже при дворе, где однажды во время чтения две фрейлины упали в обморок.

В 1831 году, не в силах совладать с цензурой, Жуковский переделал балладу. В новой её редакции дьявол не посмел ворваться в храм и ждал гроб со старушкой на паперти.

И он предстал весь в пламени очам,

Свирепый, мрачный, разъярённый;

Но не дерзнул войти он в божий храм

И ждал пред дверью раздроблённой.

И с громом гроб отторгся от цепей,

Ничьей не тронутый рукою;

И вмиг на нём не стало обручей…

Они рассыпались золою.

Дьявол схватил ведьму тогда, когда ее вынесли из церкви. Посчитав такую концовку не противоречащей православному вероучению, цензор, наконец, перестал препятствовать публика-ции баллады.

В 1822 году Жуковский перевёл балладу Вальтера Скотта «Канун святого Джона», превратившуюся во вполне самостоя-тельное произведение под названием «Замок Смальгольм, или Иванов вечер». Интрига состояла в том, что Смальгольмский барон из ревности убил рыцаря Ричарда Кольдингама, в которого была влюблена его жена. По возвращению домой убийца-барон с недоумением узнаёт от слуги, что супруга в его отсутствие встречалась с убитым рыцарем и вновь назначила ему свидание накануне Иванова дня (праздника рождения Иоанна Крестителя). Призрак рыцаря явился на свидание: любовь оказалась сильнее смерти. В эпилоге баллады два великих грешника – изменница-жена и убийца-барон, чтобы замолить свои грехи, постригаются в монахи.

Свой оригинальный перевод Вальтера Скотта Жуковский направил в газету «Русский инвалид», редактором которой был его приятель по Университетскому благородному пансиону А.Ф.Воейков, женатый на племяннице поэта. Однако цензура «Иванов вечер» не пропустила. Сообщая об этом Жуковскому, Воейков писал: «Баллада твоя торжественно признана безбожною и безнравственною, распространяющей вредные предрассудки. Цензура не иначе позволяет её напечатать, как тогда, когда ты переменишь обряды греческой религии на обряды шотланд-ской…».

Чтобы добиться публикации баллады, Жуковскому потребовалось два года. Она вышла в конце 1824 года в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» под названием «Замок Смальгольм. Шотландская сказка». В том же году баллада была перепечатана в «Новостях литературы» под названием «Дунканов вечер. Шотландская сказка».

Выполняя требования цензуры, Жуковский не только изменил «Иванов вечер» на мифический «Дунканов», но и снабдил балладу историческими и нравоучительными примечаниями. Непонятную для Жуковского причину запрета баллады разъяснил А. С. Пушкин: «В славной балладе Жуковского назначается свидание накануне Иванова дня; цензор нашёл, что в такой великий праздник грешить неприлично, и никоим образом не хотел пропустить балладу В. Скотта».

1817 – 1821 годы в творческой биографии Жуковского были отмечены как время работы над переводом трагедии Ф. Шиллера «Орлеанская дева», написанной в 1801 году. Предвидя возможные претензии цензуры к своему переводу, Жуковский публикует его частями. В 1818 году в VI выпуске сборника «Für Wenige. Для немногих», предназначавшегося исключительно в качестве презента близким друзьям и знакомым, был опубликован «Список действующих лиц и пролог» трагедии. В альманахе декабристов «Полярная звезда» на 1823 год увидел свет отрывок из трагедии «Прощание Иоанны со своей родиной», а в «Полярной звезде» на 1824 год была опубликована «Сцена из Орлеанской девы. Сцена 4, явление 1». Своё произведение Шиллер назвал «романтической трагедией», Жуковский, познавший нрав цензоров и их отношение к произведениям романтическим, на это не решился и дал своему переводу нейтральный подзаголовок – «драматическая поэма».

Своё произведение Жуковский направил сразу в два цензурных ведомства – в общую цензуру для допуска драматической поэмы к печати и в театральную цензуру для разрешения её к постановке. Благодаря ходатайству великого князя Николая Павловича решение общей цензуры было положительным. В 1824 году «Орлеанская дева» в русском переводе была опубликована в третьем издании «Стихотворений В. Жуковского».

Сценическая судьба драматической поэмы оказалась… драматической. На русской сцене она была поставлена полностью лишь в 1884 году, в бенефис М. Н. Ермоловой, и имела грандиозный успех. До этого года «Орлеанская дева» ставилась на сцене лишь фрагментами. В театральной цензуре на «Орлеанскую деву» было заведено особое дело, которое время от времени пополнялось вердиктами сменявших друг друга цензоров.

Причиной запрета полной постановки «Орлеанской девы» послужила, по-видимому, брошенная в 1822 году императором Александром I, не очень любившим Жуковского, фраза о том, что «интрига сей пьесы основана на чудесах Пресвятыя Девы, о коей и часто упоминается в самых речах».

Цензурных историй в богатой и насыщенной творческой жизни Жуковского было немало. Поэтому, раскрыв восьмой том пятого (последнего прижизненного) издания стихотворений поэта с первыми 12 песнями знаменитого перевода гомеровой «Одиссея», я почему-то был уверен, что и поэма не избежала цензурных переделок. Ещё в момент приобретения этой книги меня удивило то обстоятельство, что достаточно большое количество страниц в тексте поэмы было заклеено типографской бумагой с отточием! В некоторых местах вместо отточия были помещены наклейки с текстом, не соответствовавшим канони-ческому тексту Жуковского. А после страницы 268 (в едином блоке) сразу следовала страница 275. И это был не полигра-фический брак, а сознательное изъятие части текста, в котором полностью отсутствовали с 300 по 365 включительно стихи вось-мой песни «Одиссеи».

Не понимая, в чём дело, и даже не долистав книжную находку до конца, я приступил к поиску сведений о цензурной истории «Одиссеи», надеясь с её помощью узнать: кто и зачем «исковеркал» выдающееся творение Жуковского многочислен-ными купюрами.

К сожалению, поиски сведений о цензурной истории «Одиссеи» ни к чему неожиданному не привели. На поверхность всплыли лишь факты, хорошо известные литературоведам и в меньшей мере читателю массовому. Выходные данные первой части «Одиссеи» (гриф на обороте заглавного листа) свидетель-ствовали о том, что цензором поэмы выступил профессор Петербургского университета по кафедре русской словесности Александр Васильевич Никитенко (1804 – 1877), который 30 октября 1847 года книгу Жуковского процензурировал и допустил к печати.

«…Моя русская „Одиссея“ будет моим твердейшим памятни-ком на Руси: она, если не ошибаюсь, верна своему греческому отцу Гомеру; в этом отношении можно её будет почитать произведением оригинальным», – писал Жуковский своему другу и посреднику в издательских делах П. А. Плетнёву 1 июля 1845 года из Франкфурта-на-Майне.

Именно Плетнёв доставил рукопись перевода «Одиссеи» в Петербургский Цензурный комитет. Чтобы рукопись «Одиссеи» попала непременно на стол профессора Никитенко, Жуковский настаивал лично. Никитенко был многим обязан Жуковскому по жизни и прежде всего своим освобождением от крепостной неволи, карьерой учёного, возможностью в течение многих лет находиться в гуще литературных и общественных событий своего времени.

В XIX столетии цензоры в России рекрутировались из различных слоёв образованного общества, но преимущест-венно из числа служилого дворянства и разночинцев. Для Никитенко, человека без роду и племени, служба в учреждениях цензурного ведомства была не только способом самоутверж-дения, но и залогом определённого материального благополучия, источником дополнительного (к профессорскому) заработка. За свою работу цензоры получали жалования и столовые, размер которых увеличивался по мере повышения в должности, вознаграждения «за усердие», льготы при назначении пенсии.

В то же время промахи на цензурном поприще влекли за собой различные административные и иные наказания. Никитенко, например, в начале своей карьеры цензора по край-ней мере дважды сумел побывать на гауптвахте. Первый раз за то, что пропустил в печать стихотворение Виктора Гюго «A une femme» («Красавице») в переводе Михаила Деларю, не понра-вившееся митрополиту Серафиму за «дерзкие мечты быть царём и даже Богом». А второй раз – за допущенную публикацию в журнале «Сын Отечества» повести П. В. Ефебовского «Гувер-нантка», содержавшей иронические суждения об офицерах фельдъегерской связи. С тех пор Никитенко стал осмотрительнее и, страхуясь, вымарывал из произведений в стихах и прозе всё, что считал более или менее предосудительным.

«Путь к Гомеру» Жуковский начал ещё на заре своего становления как поэта, в процессе интенсивного самообразо-вания. В 20-е годы XIX века интерес Жуковского к античной лирике и эпосу, творчеству Гомера растёт. В 1822 году из-под его пера выходят прекрасные переводы из «Энеиды» Вергилия. В 1828 году поэт переводит отрывки из «Илиады». В эти годы он всерьёз задумывается о переводе гомеровой «Одиссеи».

Позднее, приняв на себя ответственную миссию по воспита-нию наследника российского престола, будущего царя-освободи-теля Александра II, Жуковский часто мечтает о том, чтобы возвратиться к поэзии и посвятить оставшуюся часть жизни изучению языка Гомера и переводу «Одиссеи». Стремясь пода-рить русской литературе гомеровский шедевр, Жуковский перечитал тысячи страниц его различных переводов: русских, немецких, английских, французских.

И вот долгожданная свобода: придворный мундир с орденами повешен в шкап, любимая с юности уютная провинциальная Германия, запоздалое семейное счастье, рождение дочери… И новый всплеск творчества – Жуковский творит «Одиссею»! Именно творит, а не просто переводит. Поэт как-то признался, что у него почти всё чужое (в смысле переводов) и всё свое. Перевод Гомера был настолько оригинальным, настолько русским, что сам по себе превратился в прекрасный памятник словесной культуры.

Закончив перевод героической поэмы странствий и получив на него цензурное разрешение, Жуковский помещает «Одиссею» в восьмой и девятый тома собрания своих «Стихотворений», которое печатает в Придворной типографии Ф. В. Гаспера в Карлсруэ, в то время небольшом университетском городе в Германии, в земле Баден-Вюртемберг, что в окрестностях Рейна, недалеко от франко-германской границы.

Владелец придворного полиграфического заведения Фридрих Вильгельм Гаспер (1796 – 1871) с юношеских лет работал в мале-нькой типографии отца в Саксонии. Переехав в 1822 году в Карлсруэ, он получил место в известной в Германии типографии Брауна. Позднее, преуспев в делах, стал её хозяином. Природный ум и отличное знание полиграфии привели к тому, что типография стала европейски образцовой. Именно здесь в 1849 году были напечатаны первые бумажные деньги Великого герцогства Баден и в 1850-м – первые почтовые марки.

К месту будь сказано: желание Жуковского, проведшего последние годы своей жизни в Германии, именно здесь печатать пятое издание собрания своих стихотворений привело к тому, что в типографии впервые появился русский шрифт. Впоследствии в Карлсруэ печатались произведения многих русских авторов. В частности, в 1856 году здесь была издана поэма М. Ю. Лермонтова «Демон», полностью напечатанная в России лишь в 1860 году, в 1859 году – стихотворный сборник П. А. Вяземского. И. С. Тургенев выпустил в типографии Ф. В. Гаспера в 1865 году свои сочинения 1844 – 1864 годов.

В 1880 году здесь было напечатано посмертное издание Новых параллельных словарей русского, французского, немецкого и английского языков Г. Ф. Райффа (1792 – 1872), неоднократно издававшиеся ранее, в том числе и в России, где лексикограф провел много лет в качестве преподавателя новых языков и был удостоен за свои словари ряда высоких премий, в том числе и знаменитой Демидовской. Последние десятилетия своей жизни Райфф провел в Карлсруэ и немало сделал для того, чтобы превратить его в «русскую Германию», помочь русским авторам печатать у Ф. В. Гаспера свои произведения.

«Одиссея» Жуковского до сих пор является самым совершен-ным русским переводом гомеровской поэмы. Как пишет извест-ный антиковед Александра Нейхардт, «он дал русскому читателю возможность познакомиться с одним из величайших произве-дений мировой литературы, творением, насыщенным полно-кровной жизнью, яркой фантастикой и поэтическим блеском». Сам поэт с огромной любовью и душевным трепетом относился к своему творению, называя переведённую «Одиссею» своей «маленькой Одиссеюшкой», «маленькой язычницей» и «3000-летней дочкой».

Но кому и зачем понадобилось «глумиться» над текстом уже изданной, причем в прекрасном виде, книги, к тому же одетой в роскошный полукожаный издательский переплет? Неужели это сделал цензор Никитенко? Нет, конечно, не он. Это сделал сам Жуковский! Поэт и педагог. Редчайший случай в истории отече-ственного книгоиздания: поместить в одном из томов своего собрания стихотворений подробную инструкцию о том, как превратить мировой литературный шедевр в произведение, доступное для юных поколений!

Мечтая превратить «душистые цветы поэзии древней Греции», и в первую очередь «Одиссею», в «самую привлека-тельную и образовательную детскую книгу», Жуковский полагал, что «Одиссея» может быть издана в двух вариантах: для взрослых и для юных читателей. «Одиссею» для юношества Жуковский выпустить не успел. Но всякому, кто захотел бы это сделать, поэт давал реальный шанс: достаточно было удалить из основного текста произведения выделенные переводчиком места и заме-нить отдельные строфы переработанными Жуковским для юного читателя. Вот что писал по этому поводу Жуковский в «При-бавлении» к первой половине карлсруевского издания «Одиссеи»: «Эта мысль отчасти здесь исполнена: к переводу „Одиссеи“ прилагаются поправки, которые показались нам необходимыми для того, чтобы познакомить молодых читателей обоих полов с простодушным рассказчиком Гомером, не повредив чистоте их свежих идей и чувств теми вольными выражениями и картинами, которые весьма изредка встречаются у греческого поэта. Здесь означено, к какой песни и к каким стихам принадлежит каждая поправка: стоит только вырезать поправленные стихи и заклеить ими те, которые следует уничтожить в тексте. Иногда число поправленных стихов менее, нежели число тех, которые должны быть заменены ими: в таком случае последние заменяются точками. Для облегчения этой операции везде означено чертами то, что должно быть вырезано из прибавления и потом наклеено на соответственные места в тексте».

Могу предположить, что именно в таком виде гомерову «Одиссею» в переводе Жуковского прочитал юный Иван Бунин, что известно из его биографии. Интерес к этой книге был у него особый, ведь Жуковский, внебрачный сын белёвского помещика Афанасия Бунина, приходился ему дальним родственником.

Попадись мне в руки любой другой том из пятого издания «Стихотворений В. Жуковского», содержащий I – XII песни гоме-ровой «Одиссеи», например тот, который хранится в Российской государственной библиотеке, всё стало бы ясно с самого начала. Подлежавшие вклейке страницы не наклеены, а всего лишь приложены к восьмому тому. Но том мне попался необычный, можно сказать, редкостный, готовый к прочтению в юношеской аудитории. Кто и когда это сделал, установить, конечно, невоз-можно, как и имя первого владельца «Стихотворений В. Жуков-ского», один из томов которого волей случая оказался в моей книжной коллекции.

Рассказанная мною история служит ещё одним подтвержде-нием того, что Жуковский был не только выдающимся поэтом-романтиком, но и прекрасным педагогом, заботившимся о том, чтобы шедевры мировой литературы были доступны как взрос-лому читателю, так и юношеству. Уточню, в дореволюционной России перечень книг, попадавших в школьные библиотеки, строго регламентировался особыми списками Министерства народного просвещения, и «взрослая» «Одиссея» шансов попасть в эти списки фактически не имела.