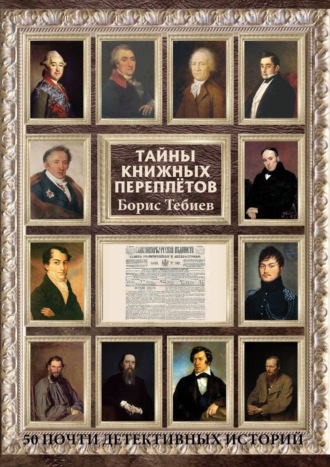

Борис Константинович Тебиев

Тайны книжных переплётов. 50 почти детективных историй

Философ горы Алаунской

В биографии замечательного русского поэта Василия Андреевича Жуковского (1783 – 1852) есть один неприятный эпизод. Он случился в детстве, когда десятилетний Вася учился в Тульском главном народном училище. (Были в России тех лет такие учебные заведения, непосредственные предшественники губернских гимназий.) Не проявив старания и интереса к наукам, в частности, к математике, будущий поэт-романтик и воспита-тель наследника российского престола был с треском отчислен из учебного заведения «за неспособность».

Подсластить проглоченную в детстве пилюлю Жуковскому постарался однажды его близкий друг поэт П. А. Плетнёв. «Из него, – утверждал Плетнёв, – хотели сделать математика, а он всё оставлял для поэзии». Объективность этого утверждения оставим на совести Плетнёва. Сами же обратимся к истории и личности человека, которого некоторые биографы Жуковского называли не иначе как «бездушным формалистом», – старшего преподавателя Тульского главного народного училища Феофи-лакта Гавриловича Покровского, по воле которого и произошёл злополучный казус с будущим поэтом.

Человек этот был весьма незаурядным и примечательным на фоне провинциальной русской жизни конца XVIII – начала XIX века. После Покровского остались многочисленные статьи в литературных и философских журналах, написанные им книги, открытые им в Тульской провинции месторождения полезных ископаемых и, конечно, благодарные ученики, ибо основным делом жизни Покровского была все-таки работа с детьми, педагогика. Ну не понял, не раскусил Покровский будущий талант, что ж тут такого. Со всяким может статься. Не по злому же умыслу отчислил он Жуковского из училища, а в назидание ленивцам, тульским митрофанушкам. Это хорошо понимал и сам Жуковский, точнее – понял с годами. Покровский не был для него посторонним человеком. Он был вхож в дом сводной старшей сестры поэта Варвары Афанасьевны Юшковой, где воспитывался будущий автор «Певца во стане русских воинов», давал частные уроки дочерям и племянницам хозяйки дома, ровесницам Василия, участницам его детских игр и забав. Пытался серьёзно заниматься и с Жуковским, но тот и в домашней обстановке рвения к наукам не проявлял, занимаясь только тем, что его интересовало: писал стишки и драматические опусы, ставил их на сцене детского домашнего театра как режиссёр. Впоследствии каждый шёл своим путем. Иногда их дороги перекались. В последний раз – когда Покровскому понадобилась помощь Жуковского. К тому времени уже известный поэт, человек близкий к императорскому двору, проявляет трогательную заботу о бедном провинциальном учителе, хлопочет о его отставке и назначении государственного пенсиона.

В архивных фондах Главного управления народных училищ мне удалось обнаружить формулярный список Покровского, позволяющий дополнить некоторые уже известные факты его биографии. Судя по документам, Покровский родился в 1763 году в семье священника. С 1776 года учился в Севской семинарии, а с 1783 года – в Петербургской учительской гимназии, лучшем в России педагогическом учебном заведении своего времени, открытом специально для подготовки высококвалифици-рованных педагогов для высших народных училищ.

22 сентября 1786 года Покровский был назначен на должность учителя вновь открытого Тульского высшего народного училища с годовым окладом 400 рублей. Покровский, по всей видимости, немало сделал для становления и развития училища. За это в 1797 году он был награждён чином XII класса. В 1804 году училище было преобразовано в губернскую гимназию. Здесь Покровский исполнял должность старшего учителя и одновре-менно (с 1804 по 1808 год) преподавал политическую экономию «по Смиту» и российскую словесность. По поручению местного гражданского губернатора Томилина Покровский занимался изучением природных ресурсов Тульского края, открыл здесь несколько месторождений торфа и каменного угля. На базе последних в дальнейшем получил своё развитие Подмосковный угольный бассейн, сыгравший важную роль в индустриализации Московского промышленного региона. В 1807 году Покровским было составлено «Топографическое описание Тульской губернии», опубликованное в декабре того же года в издавав-шемся профессором М. Г. Гавриловым «Историческом, статисти-ческом и географическом журнале», а из него перепечатанное в «Географическом словаре» Афанасия Щекатова. Из Тулы с повышением Покровский был переведён на службу в Тверь.

В архиве сохранилось представление на Покровского как на учителя Тульского главного народного училища, направленное 21 сентября 1795 года из Тульского наместничества в столицу. «Из числа находящихся в здешнем главном народном училище учителей, – говорится в нем, – Феофилакт Гаврилов сын Покров-ский, с начала его определения комиссией о народных в Империи Российской училищах, обучает класс рачительно, и обучающиеся под его руководством при едином публичном испытании показывали себя в знании наук отличными и притом поведения хорошего».

Но Покровский в те годы был хорошо известен не только в провинции. Обладая бесспорным литературным талантом и философским складом ума, он публиковал свои сочинения в столичных изданиях, подписывая их псевдонимом «Философ горы Алаунской»2. Его сочинения, в частности, можно было встретить в газете «Московские Ведомости», в журналах «Приятное и полезное препровождение времени», «Иппокрена, или Утехи любословия», «Урания» и других популярных изданиях тех лет.

В 1813 году по предложению министра народного просвещения сочинение Покровского под названием «Философ горы Алаунской, или Мысли на Дону о вступлении в русские пределы Наполеона и совершенном его поражении» было напечатано за казённый счет и «за вычетом издержек» отдано в пользу автора. Это был один из первых публицистических откликов на Отечественную войну 1812 года. Восторженно оценивая победу над иноземными завоевателями, Покровский видел ее истоки прежде всего в величии духа русского народа, который «с неустрашимостью в сердце, с презрением всех опасностей в душе» защищал на полях сражений родную землю. Любопытна такая деталь. Раздумья о судьбах Родины в годину суровых испытаний наводят Покровского на мысль о том, что простой народ – «поселяне и земледельцы» – составляют подлинное «основание силы и могущества русского государства». Скромный провинциальный учитель оказался в этих оценках объективнее многих официальных авторов, утверждавших, что фундаментом русского могущества являются устои самодержа-вия, и всецело отдававших лавры «победителя французов» императору Александру I.

С большой теплотой и признательностью пишет Покровский о Михаиле Илларионовиче Кутузове, называя выдающегося полководца «гением России», «украшением» своего народа, примером «мужества и любви к Отчизне», «истинным и верным» её избавителем.

«Мысли и чувства» Покровского высоко ценил известный литератор и куратор Московского университета М. М. Херасков. Он полагал, что сочинения провинциального учителя могут оказать положительное влияние на воспитание юных умов, и рекомендовал их в качестве обязательного внеклассного чтения для воспитанников Московского университетского благородного пансиона, в котором, кстати, в это время (90-е годы XVIII века) учился Жуковский.

В произведениях Покровского ярко чувствовалось влияние модного тогда сентиментализма. Провинциальный философ от души восхищался прелестями «сельской неприхотливой кущи», считая большие города «великолепными темницами». «Только в приятном уединении сёл не сокрушены ещё жертвенники невинности и счастья», – писал Покровский в своём сочинении «Аллея, или Чувство приятности сельской жизни». Мечтания в лунную ночь пробуждали в нём альтруистические настроения, а прогулка под звёздами заставляла глубже прочувствовать человеческие беды и страдания.

Судя по сочинениям, Покровский являлся ярым противником всякой несправедливости, был защитником обездоленных. Корень всех человеческих преступлений он видел в невежестве, отсутствии правильного воспитания. Любимой темой его работ являлось улучшение в России правосудия. В трактате, посвящённом Екатерине II, Покровский писал: «Законы всегда составляют первое основание благополучия народов; они-то суть главнейшие черты, открывающие суть владык сего мира». В другой своей работе, возвращаясь к этой теме, Покровский отмечал: «Благословенны те нежные и чувствительные души, те благодетельные друзья человечества, которые, держа в руках весы правосудия, не наклоняют их по пристрастиям, которые всем сердцем защищают невинность, которые стараются не отяготить, но облегчить участь слабого человечества… О, исполнители правосудия! Что если святая вера не напечатлевает в вашем сердце, душе и духе сего правосудия; если вы не внемлете божественному гласу законов, устами мудрых законодателей к вам вопиющему: горе, горе вам! – Вы рождены в слабостях, общих всем человекам, а вы хладнокровно бросаете на них камень, как будто сами праведны».

Вступление на престол Александра I Покровский приветствовал предсказанием: «Он победит их (свои наро-ды. – Б.Т.) любовью, кротостью, милосердием. Весы правосудия не будут наклоняться по пристрастиям. Он окончит то огромное здание законов, которому Екатерина сделала чертёж в бес-смертном своём проекте нового Уложения. Она в нём оставила неразрешимый гордиев узел потомству, который нам премудрый Александр не рассечет по примеру Македонского Александра, но развяжет со всем искусством бессмертного законодателя и тем пресечет грубые корни злобы и коварства, препятствующие распространяться благовонным злакам правоты и невинности».

Примечательны рассуждения Покровского о просвещении и добродетели как предметах и цели воспитания. Корень всех человеческих преступлений сентиментальный автор видел в «невежестве со всеми наперсниками своими». Он считал, что одного просвещенного разума недостаточно. «…И могут ли люди, – писал Покровский, – назваться прямо просвещёнными, ежели не добродетельны? Просвещённый разум, но развращён-ное пороками сердце пагубнее самого невежества… Просвещение и добродетель! – вот важнейшие предметы и цель истинного воспитания, воспитания, толико уважаемого просвещёнными народами, колико пренебрегаемого невеждами! – цель истинно-го благополучия человека и всего человечества».

Приведенные свидетельства о Покровском и высказывания из его сочинений дают основание говорить о широком кругозоре и богатом духовном мире тульского учителя и философа, что, безусловно, являлось редкостью в российской провинции конца ХVIII – начала ХIХ столетия.

Несомненная заслуга Покровского перед отечественной исто-рической наукой и тульским краеведением состоит в том, что он первым приступил к детальному изучению поля русской славы – Поля Куликова.

В 1823 году в Туле, в типографии губернского правления вышло историческое сочинение Покровского «Димитрий Иоан-нович Донской, Великий князь московский. Историческое повествование, сочинённое Феофилактом Покровским». Книга пронизана любовью к родной старине и восторгом к ее героям. К книге прилагался план Куликова поля, довольно детальный и интересный.

В моей библиотеке книги этой, сохранившейся, как я полагаю, в двух-трёх экземплярах, к сожалению, нет, но есть ее ксеро-копия. Она напоминает мне не только о далеком прошлом страны, но и о том, как 18-летним студентом историко-фило-логического факультета Тульского пединститута я проходил музейную практику на Поле Куликовом, работал экскурсоводом. Было это сорок лет назад, но до сих пор я помню запахи летнего разнотравья, ранние восходы и багровые солнечные закаты над полем русской славы. Из куликовских мест, из деревни Непрядвы, приютившейся на берегу знаменитой речки с тем же названием, был родом один из моих прадедов – Иван Федорович Сазонов, мастеровой Императорского Тульского оружейного завода.

Друзья поэта

Весенним утром 1802 года 19-летний отставной титулярный советник Василий Андреевич Жуковский прощался с Москвой. Позади были учёба в Университетском благородном пансионе, шумные споры с однокашниками за столом Дружеского литера-турного общества, недолгая, но вконец опостылевшая служба в Главной соляной конторе. Впереди – неизвестный, манящий и волнующий мир творчества.

Почтовая кибитка увозила его в родные пенаты, в Тульскую губернию, село Мишенское, что присоседилось к древнему приокскому городу Белёву, известному своими затейливыми кружевами, отменной яблочной пастилой да степенными купцами. Покидая первопрестольную, Жуковский надеялся в тиши уединённой сельской жизни основательно и всерьёз заняться самообразованием и поэзией.

Бородатый возница, помогавший «молодому барину» выносить из квартиры вещи, немало попыхтел, пока волок и увязывал в дорогу большой деревянный сундук, доверху набитый книгами…

Свой удел поэта Жуковский не мыслил без постоянного общения с книгой, без самообразования. Пристрастившись к чтению в детстве, он не расставался с книгами ни на день. Изведав с младенчества душевное сиротство, он жил в мире литературных героев, как живут в больших и дружных семьях, где каждому есть дело до других. Книги были единственной ценностью в скромном багаже несостоявшегося чиновника. За шесть лет московской жизни их набралось немало. Юный поэт начал собирать свою библиотеку, отказывая себе порой в самом необходимом. Сколько вечеров и праздничных дней он просидел за письменным столом, прилежно переводя на русский язык по заказам московских книгоиздателей произведения Коцебу, Флориана и других зарубежных авторов! Книготорговцы расплачивались за работу книгами – это устраивало Жуковского. Иногда платили деньгами. Деньги Жуковский тратил опять-таки на книги.

Среди книг, привезённых Жуковским в Мишенское и предна-значавшихся для самообразования, были большая французская энциклопедия Дидро, полные издания сочинений Шиллера, Гердера, Лессинга, большое количество книг французских, немецких и английских авторов (этими языками Жуковский владел в совершенстве), переводы греческих и латинских классиков, стихи и проза русских литераторов.

Книги сопутствовали Жуковскому всю жизнь. Они были не только украшением его рабочего кабинета, но и самыми верными друзьями, посредством которых он открывал для себя неведомый мир человеческих чувств, раздумий, впечатлений. Книги помогали в трудную минуту мудрым советом, учили любить жизнь, быть оптимистом. Благодаря книгам Жуковский, не получивший законченного университетского образования, стал европейски образованным поэтом, социальным мыслите-лем, педагогом.

Заглянем в дневники поэта, которые он вел на протяжении многих лет, перелистаем переписку с друзьями и родствен-никами и убедимся, как крепка и постоянна была любовь Жуковского к книгам.

Свои мысли о книгах и чтении Жуковский высказал в первом номере журнала «Вестник Европы» за 1808 год, в «Письме из уезда к издателю». Молодой поэт решительно осуждал поверхностное отношение к книге, необдуманный и случайный выбор чтения. По его мнению, привычка занимать рассудок пустыми безделками более мешает, чем способствует образо-ванию.

«Каждый день несколько часов посвяти уединённой беседе с книгою и самим собою, – наставлял сам себя Жуковский, – читать не есть забываться, не есть избавлять себя от тяжкого времени, но в тишине и на свободе пользоваться благород-нейшею частью существа своего – мыслию; в сии торжественные минуты уединения и умственной деятельности ты возвышаешься духом, рассудок твой озаряется, сердце приобретает свободу, благородство и смелость… Читать с такой целью… есть совершенствоваться <…> час от часу более привязываться ко всему доброму и прекрасному».

Написанные 200 лет назад эти слова и сегодня звучат свежо, призывно, мудро…

Ко всему «доброму и прекрасному» в нашем мире автор этих строк приобщился во многом благодаря Жуковскому и его замечательным творениям. Событие, о котором я хочу расска-зать, произошло более полувека назад, в пору моего пионерского детства. Оно было счастливым детство первого послевоенного поколения. Наши отцы спасли мир от фашистской чумы и вернулись с войны живыми. Пусть по ночам они стонали от ран, пусть чаще молчали, чем говорили, были суровы и строги. Уже сам факт того, что мы – дети фронтовиков-победителей было достаточно для счастья. И мы старались быть достойными этого, активно участвуя во всём, что хоть как-то преображало окружающую жизнь. Одним из основных занятий тульских пионеров 50-х годов прошлого столетия был сбор макулатуры и металлолома. Макулатура шла на книги, журналы, новые школьные учебники. Металлолом являлся хлебом для местной металлургической промышленности. Это занятие было покрыто ореолом общественной пользы. Школы и классы соревновались между собой: кто больше, кто активнее…

Мы ходили по дворам и закоулкам, клянчили, а иногда и подворовывали нужные и ненужные «железяки», стучались в двери, назойливо спрашивая хозяев: «Нет ли у вас старых газет и журналов?». Получив своё, довольные возвращались на школь-ный двор и складировали добычу. У каждого класса была своя куча металлолома и макулатуры, помеченная прибитой к колы-шку фанеркой – «5-А», «6-Б» и так далее. Это было частью пионерской жизни, привычным, будничным делом.

Но однажды произошло нечто такое, отчего ёкнуло сердце, что разбудило мое дремавшее до поры до времени историческое сознание. Какой-то «умник» распорядился очистить школьную библиотеку от книг, вышедших в дореволюционные годы. И полетели в кучу собранного нами макулатурного хлама, хрустя ломающимися переплетами, словно перебитыми крыльями, старые книги: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Жуков-ский… Некоторые – зачитанные, клеено-переклеенные. Некоторые – почти совсем новенькие.

На большом школьном дворе в тот день нашлось лишь два подростка, для которых старые книги вдруг моментально превра-тилась в нечто божественное, в то, ради чего можно было прыгнуть в огонь и воду. Одним из них был я. Вторым – Саша Тюрин, впоследствии тульский журналист, рано ушедший из жизни.

Пообещав «классной даме» в ближайшие часы и дни восполнить потерю «макулатурного веса» отцовскими журналами и газетами, я набил свой школьный портфель выброшенными из школьной библиотеки книгами, подобрав почему-то собрание сочинений Василия Андреевича Жуковского. Почему – не помню: Жуковский не был у меня и в классе «на слуху», его подробно не изучали в школе, не знал я тогда и о том, что Жуковский мой земляк, уроженец Тульского края, что полтора века назад он ходил по тульским улицам, дышал тульским воздухом, что когда-то о нём как великом педагоге будут писать диссертации мои аспиранты… Выбрал просто так, по наитию. А может быть и потому, что Жуковский был менее зачитан, чем книги других, попавших на свалку авторов, радовал не увядшей красотой полукожаного переплёта.

Возможно, это был первый в моей жизни настоящий мужской поступок. И когда, раскрыв однажды одну из спасённых от гибели книжек поэта, я прочитал вдохновенное:

Отчизне кубок сей, друзья!

Страна, где мы впервые

Вкусили радость бытия,

Поля, холмы родные,

Родного неба милый свет,

Знакомые потоки,

Златые игры первых лет

И первые уроки,

Что вашу прелесть заменит?

О родина святая,

Какое сердце не дрожит,

Тебя благословляя?

То сразу понял многое. Я понял свое призвание, понял, как надо любить Родину, понял, что Родина начинается с книги, с нашего великого и могучего родного языка.

12 аккуратных томов полного собрания сочинений Жуков-ского в шести переплётах, изданные в 1902 году А. Ф. Марксом к 50-й годовщине со дня смерти «Певца во стане русских воинов», стали моим первым «книжным сокровищем». Они уцелели с дней моего отрочества. Эти книги занимают почётное место на моей книжной полке как заслуженные ветераны, как приятные собе-седники, как путеводные маяки. Лучшего издания произведений поэта не было ни до, ни после. Я постоянно обращаюсь к этим книгам по работе, да и просто так, в часы раздумий, в часы отдыха. Они учат мудрости, глубине чувств и переживаний, учат прекрасной русской речи, как учили когда-то современников поэта, как учили гениального Пушкина.

Книги, как и люди, имеют свою судьбу. У книг, которые принадлежали некогда Василию Андреевичу Жуковскому, судьба сложилась счастливо. Они и по сей день служат людям. И что особенно удивительно: почти каждая из сохранивших книг – это рассказ о самом Жуковском, его мыслях, настроениях, мировоз-зрении.

Признаюсь, во время моей командировки в Сибирь побывать в Томске и увидеть воочию книги, принадлежавшие замечатель-ному поэту-романтику, человеку, которого великий Пушкин называл своим учителем, было одним из заветных желаний.

Возможность такая представилась, и я с трепетом входил в небольшое помещение Научной библиотеки Томского государственного университета.

Почему Сибирь, Томск, университет? Книги из собрания Жу-ковского, а точнее, большая часть библиотеки поэта, насчи-тывавшей в своё время около 6000 томов, попали сюда более ста лет назад. В 1879 году известный сибирский промышленник и меценат А. М. Сибиряков, увлечённый идеей просветительства в Сибири, купил у сына поэта – художника Павла Васильевича Жуковского 4674 книги, «преимущественно из области изящной литературы и педагогики», и передал их в дар только что учреждённому Сибирскому университету. Вместе с пожертво-ванными университету библиотеками Строгановых и Голицына книги Жуковского составили основу университетского собрания.

Узнав о моем паломничестве и о том, что приехал я из туль-ских мест, с родины поэта, работники библиотеки не скупились на рассказы и с удовольствием отвечали на все интересовавшие меня вопросы. Со времени той командировки прошло уже немало лет, но я и сегодня с благодарностью вспоминаю свою встречу с людьми, пламенно влюблёнными в библиотечное дело и отдающими немало сил и энергии изучению и описанию обширной библиотеки славного поэта-романтика.

С особой благодарностью вспоминается знакомство с В. В. Лобановым, тогдашним «главным хранителем» книжного собрания Жуковского и большим знатоком жизни и творчества поэта. Многие годы сотрудники научной библиотеки совместно с учёными университета ведут кропотливую работу по изучению хранящихся в Томске книжных богатств. И началась эта работа с того, что книги Жуковского, некогда «разлившиеся» по обширному фонду университетской библиотеки, вновь стали стекаться под одну крышу, располагаясь примерно в том же порядке, в котором они хранились когда-то у Жуковского. Иными словами, библиотека Жуковского стала в собрании университета, как и полагается, мемориальной.

Используя разнообразные методы (от простого просмотра книжного фонда университетской библиотеки до глубокого изучения читательских интересов поэта), сотрудники библиотеки выявили и описали более 3000 томов. Насколько значительна проделанная работа, можно судить хотя бы по тому, что университетская библиотека, которую пришлось «перелопатить» энтузиастам, составляет три миллиона томов!

«Библиотека Василия Андреевича Жуковского, – рассказывал мне В. В. Лобанов, – во многих отношениях уникальна. Она содержит десятки книг, буквально испещрённых пометами владельца. В своей совокупности эти маргиналии могли бы составить объёмистый том».

И действительно, многие книги таят целые страницы неизвестных ранее переводов, планов, набросков, конспектов. На полях книг из библиотеки Жуковского удалось обнаружить 30 страниц неизвестного перевода гердеровского «Сида», 17 страниц перевода трагедии Вернера «Двадцать четвертое февраля», наброски басенных переводов, фрагменты переводов из Мура, Байрона и других авторов.

В распоряжении исследователей немало мемориальных библиотек известных русских учёных и литераторов – М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других, но ни одна из них не содержит такого обилия данных, так глубоко и всесторонне характеризующих владельца. Библиотека Жуковского, по мнению специалистов, не просто даёт дополнительный материал для изучения мировоззрения и творчества поэта, но и является фактической основой для такого изучения. А это значит, что кое в чем, и весьма существенном, она даёт возможность изменить наши представ-ления о поэте, его мировоззрении, мотивах поступков.

Современная литература о жизни и творчестве Василия Андреевича Жуковского, прямо скажем, бедна. Книги литера-туроведов и биографов поэта не лишены существенных недо-статков. Главный из них – скольжение по поверхности фактов, выявленных и описанных еще дореволюционными исследо-вателями. Мировоззрение Жуковского не было столь простым, как стараются его представить отдельные биографы. Замечате-льный русский поэт-романтик был, пожалуй, одним из самых сложных и противоречивых людей первой половины поза-прошлого столетия. Именно к такой мысли и подводит нас знакомство с библиотекой поэта и его книжными маргиналиями.

Ярый враг крепостничества и всякого угнетения человека человеком, близкий друг многих декабристов Жуковский, как известно, не понял и не принял восстание 14 декабря 1825 года. Но жестокая расправа царя над участниками восстания на Сенатской площади явилась началом глубокого перелома в мировоззрении поэта. Он борется со злом в меру своих сил и возможностей. Широко известно, как бескорыстно и много помогал Жуковский опальным декабристам. Но каковы мотивы этой помощи? Первые биографы Жуковского видели в этом лишь проявления свойственного поэту-гуманисту альтруизма. Изуче-ние библиотеки Жуковского позволяет сделать другой вывод: в решающей мере поэтом владели политические мотивы, неприязнь к диктаторским изыскам самодержавья, к его попыткам подняться над обществом на необозримую высоту.

Библиотека Жуковского проливает яркий свет на эволюцию его общественно-политических воззрений. Круг чтения поэта в 1820 – 1830 годы, его многочисленные пометы на трудах историков и политических деятелей помогают глубже взглянуть на его общественный и нравственный облик. Первый шаг в этом направлении был сделан в 1978 году, когда вышла в свет первая часть книги «Библиотека В. А. Жуковского в Томске». Особенно примечательной для меня стала помещённая здесь статья А. С. Янушкевич «Круг чтения В. А. Жуковского 1820-30-х годов как отражение его общественной позиции». На труды этого автора я впоследствии неоднократно опирался, работая вместе с моим аспирантом П. М. Симиновским над книгой «Образование для добродетели. Педагогические взгляды и деятельность В. А. Жуковского», а также над научным докладом «Уму нужна неутомимость… (В. А. Жуковский как социальный мыслитель)».

Изучение библиотеки Жуковского позволяет создать яркий и выразительный портрет Жуковского-читателя. На его книжных полках откладывалось лишь то, что способствовало умственному развитию, расширяло кругозор, было необходимо для литератур-ной работы. В обширной библиотеке поэта не было непрочитан-ных книг, каждая книга жила, читалась и перечитывалась, будила мысль. Жуковский постоянно читал с карандашом в руках, делая многочисленные пометки по специально разработанной системе. Возникавшие по ходу чтения мысли записывались на полях. Приступая к той или иной работе, Жуковский тщательно готовил списки книг для чтения, составлял подробные конспекты и, как он называл, «экстракты» из прочитанного.

«Чтение у Жуковского, – говорил В. В. Лобанов, подводя то к одному, то к другому книжному шкафу, – это удивительный дар из чужого извлечь своё, оттолкнуться от чужого, чтобы прийти к себе… А вот и орудие труда Жуковского-читателя. – Энтузиаст-исследователь достал с одной из полок книгу. – Это некто Г. Шуберт, „Путешествие по южной Франции и по Италии“, том второй. Отчёркивая с излишним усилием несколько строк на 375-й странице, Жуковский обломил графит, и карандаш так и остался лежать в книге, сохранился до наших дней, положенный туда самим поэтом…»

Библиотека Василия Андреевича Жуковского интересна ещё и тем, что содержит немало раритетов – уникальных и редких изданий. Среди них прижизненные издания выдающихся совре-менников Жуковского (некоторые из них с автографами), рукописные книги на русском и немецком языках, редкие издания XVIII и первой половины XIX века, вышедшие в России и странах Западной Европы. Несколько книг, хранившихся в библиотеке Жуковского, ранее принадлежали декабристу Никите Муравьеву и содержат его пометы. Это «Римская история» Тита Ливия, изданная в 15 томах в Париже в 1810 – 1812 годах, «Сочинения» Саллюстия (Париж, 1808), «История Александра Великого» Курция Руфа (Париж, 1800).

Среди редкостей – единственное издание «Стихотворений» поэта-самоучки, человека трагической судьбы Е. Л. Милькеева. В качестве предисловия к книге помещено «Письмо автора к Василию Андреевичу Жуковскому». Вызывает интерес книга И. Т. Калашникова «Дочь купца Жолобова». Это первый сибир-ский роман. Он был издан в Петербурге в 1831 году не без участия Василия Андреевича Жуковского. На книге – дарственная надпись Жуковскому от автора.

Работа по изучению и описанию библиотеки замечательного русского поэта, осмыслению его жизненного и творческого пути продолжается. Наверняка, впереди немало новых интересных открытий. По-доброму завидую энтузиастам-сибирякам и от ду-ши желаю им успехов.