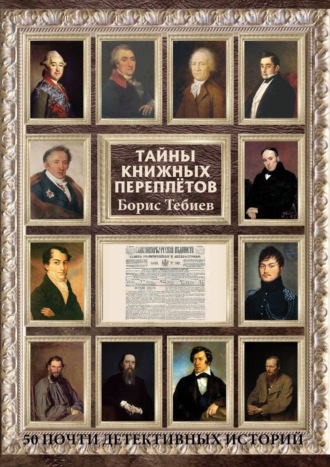

Борис Константинович Тебиев

Тайны книжных переплётов. 50 почти детективных историй

Кречетников вошёл в историю и как самый «короткий граф». В графское достоинство он был возведён за три дня до кончины – 6-го мая 1793 года, даже не узнав об этой милости российской самодержицы.

Фигурирует в рассказе Мордовцева и правитель канцелярии наместничества – сибарит и гуляка Францель Венециан – Семён Никифорович Веницеев, мастер составлять от имени наместника всеподданнейшие реляции.

Кстати! Часть этих реляций сохранилась и даже была издана в 1863 году в типографии Московского университета отдельным оттиском и в IV книге Чтений Императорского Общества Истории и Древностей Российских. В моей библиотеке имеется экземпляр отдельного оттиска под названием «Журнал реляций к ея императорскому величеству калужского, тульского и рязанского генерал-губернатора Михайла Никитича Кречетникова в 1782 – 1787 годах», а также экземпляры выпущенных в том же году отдельных оттисков «Дневных записок о движении и действиях войск русских в Великом княжестве Литовском и Польше в 1792 году, находившихся под начальством генерал-аншефа Михайла Никитича Кречетникова» и «Писем к генералу и кавалеру Михайлу Никитичу Кречетникову графа Захара Григорьевича Чернышева и других с 1769 по 1785 год». На 42-й странице «Писем», в документе, датированном 5 июня 1772 года, граф Чернышев просит Кречетникова принять от секунд-майора Батурина челобитную об увольнении от военной службы с тем, чтобы в дальнейшем, после отставки, определить его «в Пост-Мейстеры». По всей видимости, этот эпизод был связан с ранением Батурина при штурме Браилова и положил начало личному знакомству Батурина с генералом Кречетниковым.

Не могу вкратце не остановиться на некоторых подробностях личной жизни генерала Кречетникова. Интересны они, конечно, не столько сами по себе, сколько в связи с биографией великого русского поэта Василия Андреевича Жуковского. Будучи человеком женатым, Кречетников в течение многих лет вёл холостяцкую жизнь. Причиной тому стало рано проявившееся в браке психическое расстройство его жены, которая безвыездно жила в родовом имении и не сопровождала мужа в его многочисленных походах и служебных перемещениях. Свою настоящую любовь Кречетников встретил в достаточно зрелом возрасте. Его избранницей стала сводная сестра Жуковского, дочь белёвского воеводы Афанасия Ивановича Бунина (Жуковский был его внебрачным сыном, рождённым от пленной турчанки Сальхи) Наталья Афанасиевна Бунина (1756 – 1791). Юная красавица, находившаяся в то время на выданье, не только ответила пожилому генералу взаимностью, но и родила ему двух дочерей. В семействе Буниных эту связь тщательно скрывали, до поры, конечно, до времени. В связи с тем, что Кречетников был женат, узаконить отношения с Натальей Афанасьевной он не мог. По довольно распространённому в те времена обычаю Бунину выдали замуж за мелкого чиновника Вельяминова, обеспечив ему в качестве компенсации карьерный рост. Не остался внакладе и помещик Бунин: ему удалось без особых трудов приписать своего незаконнорожденного сына к тульскому дворянству. Трагической развязкой этой непростой истории стала ранняя смерть Натальи Афанасьевны от скоротечной чахотки в возрасте 35 лет.

Но вернемся к главной теме нашего рассказа. Уже в середине XIX века «Исследование книги о заблуждениях и истине» было, по свидетельству М. Н. Лонгинова, большой библиографической редкостью и дорого ценилось на книжном рынке. В наши дни замечательный труд П. С. Батурина можно встретить лишь в крупнейших библиотеках страны да в собраниях двух-трех библиофилов. Один из экземпляров «Исследования…» хранится как особая реликвия в Тульской областной универсальной научной библиотеке. Ведь это первая книга, положившая начало издательской деятельности на тульской земле.

Десять лет ушло у меня на то, чтобы отыскать у букинистов и поставить на свою книжную полку экземпляр «Исследо-вания…». Словно в подтверждение известной истины – кто ищет, тот всегда найдет – в ноябрьский день 1982 года букинис-тический отдел московского Дома книги на Новом Арбате любезно предоставил мне такую возможность. Судя по сохранив-шемуся на титульном листе штемпелю, приобретённый мною экземпляр «Исследования…» принадлежал некогда фундамен-тальной библиотеке Казанской духовной семинарии. Сохранность книги, можно сказать, отличная.

По стечению обстоятельств «Исследование…» Батурина по-явилось на свет в один год с мятежной книгой его современника А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Неиз-вестно, был ли Батурин лично знаком с Радищевым. Скорее всего, их жизненные пути не пересекались. Но эти люди во многом были близки по духу. Горячих патриотов России Радищева и Батурина роднили желание видеть свой народ свободным и счастливым, вера в силу человеческого разума, добра и справедливости.

Издано Н. И. Новиковым

Небольшую, карманного формата книжицу под названием «Христианская школа», написанную, как свидетельствует титуль-ный лист, в городе Бреславле ректором «тамошних училищ» Иеронимом Рокесом, я хранил на полке книжного шкафа без особого, прямо скажу, энтузиазма. При этом постоянно слышал упреки близких: «Носишь домой всякое старьё, хлам никому не нужный…».

Такого «старья» я находил немало, нёс в дом, отшучиваясь при этом словами Н. А. Некрасова о старых книгах из его стихотво-рения «Букинист и библиограф»:

Одно заметил я давно,

Что, как зазубрина на плуге,

На книге каждое пятно —

Немой свидетель о заслуге.

И уж никак не мог предположить, насколько эта потрёпанная жизнью книга является редкой и интересной. Внимание к столь заурядному, как мне казалось, богословскому изданию не распространялось дальше типографской марки известного просветителя Николая Ивановича Новикова, стараниями которого книга увидела свет в 1782 году в типографии Московского университета. Но вот однажды, перечитывая книгу хорошего писателя и страстного библиофила Владимира Германовича Лидина «Друзья мои – книги», я вспомнил о сочинении Рокеса, достал его с полки и начал внимательно изучать.

А побудило к этому вот что. «К книгам, изданным Н. И. Новиковым, – писал Лидин, – у меня… особое отношение: когда я вижу его монограмму на титуле, моя рука невольно тянется к этой книге; я знаю, что издатель Новиков не обманет меня, что во внешне беззаботной книжке хранится горькое зернышко критики, или осуждения, или сатирической усмешки для посвященных, а затем, впоследствии, и для широкого круга читателей, познающих историю нашей литературы».

Издатель Новиков не обманул и меня. Книжка, построенная в форме распространенных в XVIII веке «рассуждений», оказалась весьма смелой для своего времени, а частые обращения автора к Богу и Священному писанию, которые при беглом знакомстве кажутся слишком банальными, играли лишь роль своеобразной ширмы. За ширмой скрывалось истинное лицо автора – убеждённого противника крепостного рабства, частной собствен-ности, накопительства и невежества, смелого критика современных ему нравов и пороков, которым были подвержены имущие сословия клонившейся к своему закату феодальной эпохи.

Судите сами. По твёрдому убеждению Рокеса, ненасытное стремление отдельных людей к обогащению «за самое слабоумие почитать должно». Сказано это в век, когда частная собственность объявлялась по всем законам священной и неприкосновенной. Вряд ли кому из знатных российских вельмож, привыкших запускать руку в государственную казну, наживать всеми прав-дами и неправдами состояния, могли понравиться и такие, к примеру, рассуждения автора. Обращаясь к богачам – дворянам, утешающим себя мыслями, что все их неблаговидные поступки во имя наживы продиктованы гуманными соображе-ниями, «заботой о детях и внучатах», Рокес пишет: «Что ж им в оставленных от тебя трёхстах тысячах червонцев, да в двадцати тысячах душ деревень будет? Разве ты всё великое богатство на то сгребаешь, чтобы детям да внучатам после тебя, в тунеядстве живучи, пропировать, прощеголять, в карты проиграть и другими злыми способами твоё неправедное благословение на ветре поскорее рассеять? Или бы уже при разделе богатства твоего между собою не только драться, да ножами резаться? Бывают на свете и такие развращённые детушки, что отцов да матерей своих из богатства давят и другими смертьми злодейски губят. Берегись же и ты того, несытой имения рачитель».

В другом месте книги, рассуждая о добродетели и добро-детельных людях, Рокес отмечает, что высокое положение и добродетель несовместимы, что «между блистательными и в числе славных земли» добродетелей искать не следует. «Высокие места и чины, – пишет он, – те самые горы и в житейском море скрытые камни, об которые добродетель очень скоро и часто разбивается».

Много в книге и других смелых мыслей, обличающих пороки человеческого общества, взывающих к разуму и справедливости. И впрямь не зря поставил Новиков на книге свою издательскую марку!

Как сложилась судьба этой книги? В какой мере связана она с судьбой издателя? Как мог попасть в Тулу принадлежащий мне экземпляр? Вопросы эти возникли сами собой. Они-то и стали отправной точкой начавшихся поисков…

Николай Иванович Новиков – фигура яркая, самобытная, щедро наделённая природой разнообразными достоинствами, для XVIII века – знаковая. Новиков намного опередил своё вре-мя. В этом была его заслуга, в этом – трагизм его положения. Мрачная российская действительность, коварство Екатерины II и её приспешников, душевное одиночество сделали свое чёрное дело. Достигнув полной своей силы, новиковский талант был смят, задушен, попран физически.

Судьба изданной Новиковым книги – штрих к судьбе выдаю-щегося просветителя.

Иероним Рокес (настоящие имя и фамилия Жан Эмманюэль Рок, 1727 – 1806) написал своё смелое обличительное сочинение в 1767 году. Через три года «Христианская школа» появилась в русском переводе Сергея Волчкова и была напечатана в типо-графии Сухопутного кадетского корпуса.

Нам неизвестно сейчас даже в самых общих чертах, какова была реакция русской читающей публики на этот перевод. По всей видимости, «Христианская школа» не осталась незамеченной. Оценил ее и Новиков, решился переиздать. В том же 1782 году, когда Новиков выпустил свой перевод «Христианской школы», эта книга печаталась и в Петербурге, в Сенатской типографии. Её менее значительный тираж не мог конкурировать с тиражом Новикова (900 экземпляров), однако в определённой мере ограничил рамки сбыта издания. Почти весь тираж книги был оставлен Новиковым в Москве и разошёлся по книжным лавкам города.

Летом 1787 года, разворачивая активный поход против Нови-кова и его Типографской компании, Екатерина II издала указ, запрещавший светским типографиям печатать книги церковные или «к священному писанию, к вере, либо к толкованию закона и святости относящиеся». Указ был использован в качестве повода для изъятия из книжных лавок и типографии Новикова не только изданий духовного характера (выпуск их был одной из важных статей доходов Новикова и Типографской компании), но и книг нравоучительных, и даже учебников. В типографии Новикова и московских книжных лавках были конфискованы многие тысячи книг. В том числе и 873 экземпляра «Христи-анской школы». Уцелели лишь 27 экземпляров признанного властями вредным издания, отчасти распроданных в Москве, отчасти – в провинции.

Так книга стала невольной жертвой острого конфликта между прогрессивным издателем и Екатериной II. События 1787 года нанесли просветителю не только невосполнимый материальный ущерб, но и глубокую моральную травму. Они явились предтечей разыгравшейся пять лет спустя трагедии.

Но вернёмся к книге. Осталось выяснить: как попал в Тулу уникальный экземпляр «Христианской школы», были ли у изда-теля в тульском крае друзья и единомышленники, с кем из туляков он поддерживал контакты? Отыскать ответы на эти вопросы помогло кандидатское сочинение, написанное в начале XХ века выпускником Петербургского университета поэтом Александром Александровичем Блоком. Посвящена она дружбе и деловым связям Николая Ивановича Новикова с известным деятелем русской науки и культуры туляком Андреем Тимофе-евичем Болотовым.

Знакомство Новикова и Болотова произошло в Москве 2 сентября 1779 года. В своих известных мемуарах «Жизнь и приключения Андрея Болотова…», являющихся одним из ценнейших источников изучения истории русского общества второй половины XVIII столетия, Андрей Тимофеевич упоминает о Новикове с искренней симпатией и любовью. По словам Болотова, день встречи с Новиковым стал «наидостопамят-нейшим почти» в его жизни.

«Важный человек сей, – пишет Болотов о Новикове, – был до сего времени мне совсем не знаком, и я об нём до того даже и не слыхивал. Он же, напротив того, знал меня уже очень коротко, по всем моим экономическим и даже нравственным сочинениям1, и имел обо мне и о способностях моих весьма выгодные мысли… он принял меня с отменною ласкою и благоприятством и не мог довольно изъявить своей радости и удовольствия о том, что получил случай со мной познако-миться. Признаюсь, что таковая неожидаемая и благоприятная встреча была и самому мне весьма приятна. Мы вступили с ним тотчас в разные разговоры, и как он был человек в науках и литературе не только весьма знающий, но и сам за несколько лет до того издавал нравственный и сатирический журнал, под именем „Живописца“, и можно было с ним обо всем и обо всем говорить, то в немногие минуты не только познакомились мы с ним, как бы век жили вместе, но слепилась между нами и самая дружба…».

На следующий год Болотов и Новиков начинают совместное издание журнала «Экономический магазин». Полное его название читалось так: «Экономический магазин, или Собрание всяких экономических известий, опытов, открытий, примечаний, наставлений; записок и советов, относящихся до земледелия, скотоводства, до садов и огородов, до лугов, лесов, прудов, разных продуктов, до деревенских строений, домашних лекарств, врачебных трав и до других всяких нужных и небесполезных городским и деревенским жителям вещей. В пользу российских домостроителей и других любопытных людей образом журнала издаваемый».

Издание «Экономического магазина» продолжалось в течение десяти лет. За это время вышло 40 его частей. Журнал пользовался неизменным успехом читателей, проникал в самые отдалённые губернии Российской империи. На его страницах было опубликовано немало ценных практических советов по всем перечисленным в подзаголовке направлениям. Все эти годы Болотов не только редактировал журнал, но и являлся автором большинства статей. К сотрудничеству в «Экономи-ческом магазине» он привлёк также своего сына Павла Андреевича.

В типографии Новикова выходят и отдельные литературные и научные труды Болотова, переводы западноевропейских авторов. Среди них драма в 3-х действия «Несчастные сироты» – первое в России произведение для детского театра, написанное в Богородицке в 1780 году; религиозно-нравственные сочинения «Чувствования христианина при начале и конце каждого дня недели, относящиеся к самому себе и к Богу. Сочинение одного россиянина» (1781); «Путеводитель к истинному человеческому счастию, или Опыт нравоучительных и отчасти философских рассуждений о благополучии человеческой жизни и о средствах к приобретению оного» (1784) и другие, которые настраивали и взрослых, и детей на вдумчивое чтение и размышления.

Претворяя в жизнь обширную программу «просвещения Отечества», Новиков произвел подлинную реформу книжной торговли. В начале 80-х годов XVIII столетия книги, издавав-шиеся им, кроме Москвы, распространяются еще в 18 городах России – от Архангельска до Киева и от Петербурга до Казани. Таких масштабов книжной торговли Россия ещё не знала. В этой деятельности у Новикова было немало помощников, и среди них – Андрей Тимофеевич Болотов.

В январе 1781 года, во время одной из своих встреч, Новиков и Болотов договариваются о распространении книг, выпущенных издателем, в Тульской губернии. При этом Новиков поручает Болотову найти в Туле купца, который мог бы вести книжную торговлю. Выбор Болотова пал на тульского предпринимателя И.Т.Неврева, и уже в июне Новиков присылает сюда первую партию книг на значительную по тем временам сумму 1000 рублей. 3 ноября 1781 года газета «Московские Ведомости» сообщала о том, что «в городе Туле в лавке у купца Ивана Тимофеевича сына Неврева, сидящего в красном ряду, имеются разные российских новейших изданий книги, желающие оные покупать, могут получить от него их в переплёте за такую ж точно цену, по которой они продаются в самой Москве и в Санкт-Петербурге».

«Книжные росписи» Новикова свидетельствуют о том, что торговля в Туле и Богородицке, где жил в то время Болотов, велась и в течение последующих двух лет. Вполне вероятным кажется предположение о том, что в числе прочих новиковских изданий в 80-х годах в Тулу попал и хранящийся у меня экземпляр «Христианской школы». Именно так ему удалось избежать участи московских собратьев.

Близким знакомым и одним из сотрудников Новикова в эти годы был и другой туляк – Василий Алексеевич Левшин, тот самый, о котором упоминает в 7-й главе «Евгения Онегина» А. С. Пушкин:

Вот время: добрые ленивцы.

Эпикурейцы-мудрецы,

Вы, равнодушные счастливцы,

Вы, школы Левшина птенцы…

В примечании к главе Пушкин указывал: «Левшин – автор многих сочинений по части хозяйственной». Действительно, Левшина знали как автора и переводчика более 80 книг на хозяйственные, экономические, философские и другие темы. Известен Левшин и как один из первых русских этнографов и собирателей произведений устного народного творчества.

Из-под типографского станка Новикова вышло более 20 различных сочинений и переводов Левшина, в том числе десять частей обработанных им «Русских сказок», содержавших «Повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся через пересказывание в памяти приключения».

Василия Алексеевича Левшина принято считать первым писателем-туляком. Не только по месту рождения, но и потому, что многие произведения создавались им на тульской земле, в родовом имении. Например, «Нравоучительные басни и притчи», увидевшие свет в Москве в 1784 году. На сцене тульского театра, торжественно открытого в 1777 году наместником М. Н. Кречетниковым, ставились комические опе-ры, водевили, торжественные оды и трагедии, принадлежавшие перу Василия Левшина.

О Левшине тепло писал Виктор Борисович Шкловский. В моей библиотеке есть книга замечательного литературоведа «Чулков и Левшин», изданная в 1933 году в Ленинграде местным издательством писателей. А совсем недавно моё книжное собрание пополнилось одной из книг, составленных самим Левшиным. Это вторая часть его «Полного наставления о строе-нии всякого рода мельниц водяных, ветряных, паровых также скотскими и человеческими силами в действие приводимых, по которому каждый может оные устраивать». Издана она в 1818 году в Москве, в типографии С. Селивановского. Издание это иначе как уникальным не назовёшь. Левшин собрал, перевёл на русский язык, прокомментировал и издал под одной обложкой всё, что к этому времени было известно в Европе о мельничном деле, причём – до мельчайших подробностей, с великолепными чертежами и математическими таблицами! Судя по сохранив-шемуся экслибрису (прямоугольный бумажный типографский ярлык), книга эта принадлежала некоему Валериану Влади-мировичу Сапожникову (возможно, тверскому помещику, капитану артиллерии) и значилась в его библиотеке под №341. Видимо, она оказалась полезной хозяину, поскольку некоторые страницы и приложенные к книге чертежи содержат карандаш-ные пометки и технические расчёты.

Левшин родился 6 августа 1746 года в родовитой, но обед-невшей дворянской семье, владевшей землями в Белевском уезде. В 1765 году поступил на военную службу, участвовал в первой турецкой кампании 1768 – 1774 годов. Получив чин поручика, вышел в отставку по военной части и перешёл на службу по части гражданской. Его служба продолжалась до 1818 года, а сочинительство – почти до самой смерти, последовавшей 29 июля 1826 года.

Многогранная просветительская деятельность вольного рус-ского типографа, талантливого писателя и публициста Николая Ивановича Новикова оборвалась гораздо раньше, в 1792 году. По ложному доносу он был арестован и заточён в каземат Шлиссельбургской крепости. С восшествием на престол императора Павла I в конце 1796 года Новикова выпустили на свободу. Однако надломленный морально и физически он уже не смог продолжать активной общественной и литературной деятельности. Последние годы жизни он увлекался почти исключительно масонством. Умер Новиков в 1818 году в возрасте 74-х лет в своём родовом имении Авдотьине близ Москвы. Но дело, начатое им в молодости, не пропало. На книгах Новикова воспитаны поколения русских людей.

Историк В. О. Ключевский, оценивая вклад Новикова в разви-тие русской культуры, писал: «…Издательская и книгопро-давческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбуждённых ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещённое общество: это – общественное мнение».

С «лёгкой руки» Новикова и Болотова в городе русских оружейников и в Тульском крае началась более или менее регулярная книжная торговля. Известно, что купец Иван Тимофеевич Неврев вёл свое дело в Туле до 1785 года. В 1787 году книготорговлю в городе развернул мещанин Иван Агапов. В 90-е годы XVIII века продажей книг занимался бывший участник многих военных баталий екатерининской эпохи штаб-лекарь Андрей Данилович Риккер, человек, по оценке Болотова, «весьма проворный и предприимчивый». Книжная лавка Риккера была открыта в 1791 году в только что отстроенном каменном торго-вом корпусе и действовала, по всей видимости, до 1804 года, когда ее хозяин переехал в Тамбов, где служил по врачебной части и получил чин надворного советника. Все желающие могли приобрести в лавке Риккера книги и периодические издания, выходившие в типографии Императорского Московского универ-ситета.

Одновременно с Риккером книжную торговлю в Туле вёл путивльский мещанин Петр Егорович Котельников, владевший сетью книжных лавок в городах Центральной России. В его лавках, в том числе и в Туле, также продавались некоторые книги, изданные Н. И. Новиковым.

Что касается распространения книг в уездах Тульской губер-нии, то, по свидетельству Болотова, этим в конце XVIII века занимались «купец и типографщик» Селивановский и титуляр-ный советник, почтамтский секретарь Лукьян Яковлевич Яковлев. Союз купца и почтового чиновника породил замечательную идею почтовой рассылки книг. Дошли до наших дней и сведения об установленных тарифах: пересылка книг за 200 вёрст осуществлялась даром, при пересылке книг на расстояние от 200 до 700 вёрст взималось 10 копеек с рубля стоимости книги, при пересылке на расстояние от 700 до 1200 вёрст – по 20 копеек и при пересылке свыше 1200 вёрст – по 30 копеек с рубля.