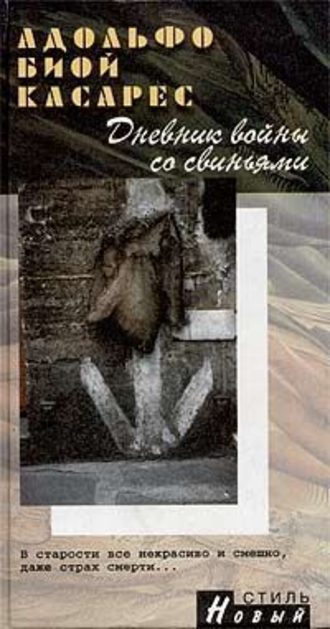

Адольфо Биой Касарес

Дневник войны со свиньями

14

Он глядел на нее вблизи. Всматривался в ее губы, в мельчайшие оттенки кожи, в ее шею, ее руки, казавшиеся ему выразительными и загадочными. И вдруг подумал, что не поцеловать ее будет непереносимым лишением. Но тут же сказал себе: «Я с ума сошел». Ведь если он ее поцелует, то замутит атмосферу нежности, столь искренне ею расточаемой. Он совершит ошибку, которая ее разочарует, представит его как человека бесчувственного, неспособного правильно истолковать порыв великодушия; как лицемера, притворяющегося добродетельным, хотя в нем бушуют плотские вожделения; как глупца, посмевшего их выразить. «Такого со мною раньше не бывало, – подумал он (и сказал себе, что самокомментарии стали для него привычкой). – В подобной ситуации я вел себя, как положено мужчине с женщиной…» Но если он теперь ошибается? Если, по неистребимой своей робости, упускает блестящую возможность? Почему бы не смотреть на вещи просто, не считать, что Нелида и он?…

– Нелида! Нелида! – раздался громкий зов в прихожей.

Девушка покраснела. Видаль едва не предложил ей выйти от него через смежную комнату, но, к счастью, ничего не сказал, вовремя сообразив, что это предложение было бы трусливым и неразумным, вдобавок оскорбительным для гордой девушки. Нелида поправила прическу, одернула платье. Видаль понимал, что если бы кто-нибудь увидел их обоих, то вряд ли поверил бы его объяснениям, а скорее всего назвал бы его лжецом или, в лучшем случае, дураком. Не глядя на него, высоко вскинув голову, Нелида отворила дверь и вышла. Видаль прислушался. Сперва было тихо, потом мужской голос громко спросил:

– Ты куда это подевалась?

– Не кричи на меня, – ответила девушка. Видаль поднялся, готовый выйти и защитить ее.

Немного постоял, напрягая слух, но услышал всего лишь удалявшиеся шаги. Поняв, что теперь от него уже ничего не зависит, он рухнул на кровать. Как человек, привыкший к разочарованиям, он, чтобы уснуть, постарался отогнать неприятные мысли. Спал недолго и проснулся вполне бодрый и воспрянул духом. Отгоняя тревогу за Нелиду, как бы с нею не случилось чего, он сказал себе: «Милые быстро ссорятся и быстро мирятся». Затем направился в санузел – на сей раз обошлось удачно, никого не встретил. Попил из крана холодной воды, которая залила ему лицо, – уж этому удовольствию можно предаваться без опасений. После эпизода со сборщиком бутылок самое разумное, наверно, было бы запереться в своей комнате. Разве не читал он в каком-то журнале, что люди попадают во всякие передряги из-за того, что не сидят дома? Но также верно и то, что жизнь не ждет отстающих, и он принял решение выйти из дому, отправиться, как обычно, на площадь Лас-Эрас и посидеть с друзьями, погреться на солнце.

15

Еще издали он с радостью увидел Джими. Этого ни с кем не спутаешь – в старом сером пальто с рыжеватыми следами утюжки Джими сидел на одной из скамеек вблизи памятника. Розовое заостренное лицо, покрытое седой щетиной, было подставлено лучам солнца. Лицо лиса, который не каждый день бреется. И, подобно лису, он, хотя казался отрешенным, не дал застать себя врасплох.

– Нынче человек чувствует себя безопасней на улице, чем дома, – сказал Джими. – И ты тоже это обнаружил?

В тоне его слышалось одобрение, слегка пренебрежительное. Видаль посмотрел на него с нежностью, зная, что эти более или менее обидные шуточки обусловлены жизненной позицией Джими, своеобразием его личности и вовсе не обязательно отражают его мнение о собеседнике. Старая дружба – она вроде просторного, удобного дома, где каждому живется вольготно.

Возможно, потому, что неприятные моменты остались в прошлом – нападение, жертвой которого он стал, враждебность очевидцев, бегство со всех ног, долгая сцена наедине с девушкой, в целом приятная, но испорченная его нерешительностью, говорившей о недостатке смелости, и неудачным завершением, – возможно, потому, что все это осталось позади, но еще и потому, что он немного отдохнул и был готов забыть о неудачах, встретить храбро то, что ему уготовано, Видаль почувствовал неудержимую эйфорию, выразившуюся в желании поговорить. Как человек, перед боем запевающий гимн, он мысленно повторил пару запомнившихся с детства стихотворных строк, которые часто декламировал его отец:

Не устрашат меня обиды,

Что наносит мне судьба, –

и беспечным тоном спросил:

– А знаешь, что со мной было вчера?

После чего рассказал историю с домом свиданий. Джими слушал как завороженный, едва сдерживая тихое, судорожное хихиканье, от которого слезы текли по его розовому, гримасничающему лицу.

– Видишь, какой гнусный народ старики, – сказал Джими. – Бедняге Рею мало того, что он делает мерзости. Ему еще хочется, чтобы другие на это смотрели.

– Да он никаких мерзостей не делал.

– Вот в этом-то самый смак! – весело воскликнул Джими. – Ему хочется унижать себя публично.

– Как можно этого хотеть?

– Ты не знаешь, сколько мерзости таится в немощи стариков.

Видалю представился Фабер, поджидающий девушек в засаде, прячущийся возле уборных, Рей, слюняво целующий руки Туны, Джими, облапивший, как кобель, служанку.

– Да, они нелепы, но смеха не вызывают, – сказал Видаль. – Скорее возмущают.

– Меня не возмущают. Люди теперь стали слишком щепетильны. Я полагаю, что всякий старик становится карикатурой. Можно помереть от смеха.

– Или от грусти.

– От грусти? Почему? Не говорит ли в тебе боязнь включиться в эту гонку?

– Пожалуй, ты прав.

– В грандиозную процессию масок.

– Каждый загодя готовит себе маскарадный костюм, – сказал Видаль.

– Который не всегда ему к лицу, – подхватил Джими, воодушевленный шутливым сотворчеством друга. – Бывает похож на одежду, взятую напрокат. Слишком широк, болтается. Зрелище комическое.

– Ужасное, че. Сплошное унижение. Человек сознательно идет на позор, как отъявленный бесстыдник.

– На то, чтобы внушать отвращение. Вроде слизняка – весь дрожит и пускает слюни. Вот уж не думал, что Рей до этого дойдет. За кассой он такой величавый, а оказывается, таил от нас в душе черную бездну…

– Ну, не так уж все страшно.

– Хочешь, скажу тебе что-то еще более нелепое? Он, наверно, обцеловывал ее с такой же жадностью, с какой щупает сыр и арахис!

Видаль, не подумав, брякнул:

– Или с какой ты лапаешь Летисию.

И тут же сам ужаснулся. Он хотел заступиться за Рея, а не оскорбить Джими.

Не оскорбил. Джими ответил на его реплику веселым хохотом.

– Ага, ты видел меня с тротуара? Мне показалось, что это ты, но некогда было присматриваться. Не мог же я допустить, чтобы эта дуреха опять от меня ускользнула. Я держусь того мнения, что нельзя упускать случай. А ты?

– Разные бывают случаи.

– А то потом изведут сожаления.

– С твоей подружкой этого нечего бояться, че.

– А что в ней особенного, в моей подружке, как ты выражаешься? По сути все женщины одинаковы, а такие, как она, не доставляют, как говорится, ни малейших хлопот.

– Согласен, че, но извини, она не блещет красотой.

– А я думаю о другой. Главное, чтобы хоть какая-нибудь тебе нравилась. Если же, сколько ни ломай голову, не вспомнишь ни одной, чтоб тебе нравилась, тогда бей тревогу всерьез, значит, ты стал стар.

Вот так всегда. Думаешь, что его побил, и сам не замечаешь, как уже слушаешь его назидания. Нет, Джими непобедим.

– Тебя голыми руками не возьмешь, – заметил Видаль.

Он произнес эту фразу с дружеским восхищением. Ему казалось, что среди стольких павших духом Джими – некий неколебимый столп мира. По крайней мере, мира Видаля и его друзей.

Солнце перестало греть, и они отправились домой. Внезапно Джими уставился на такси, медленно ехавшее по улице Каннинг.

– Ты что, хочешь его остановить?

Такси затормозило на середине квартала.

– С чего это ты подумал? Я только наблюдаю, ничего больше. Наши времена не для сонных тетерь. Держу пари, ты не заметил, что рядом с водителем сидит полицейский.

Они пересекли улицу и подошли к машине. Там, внутри, сидела и плакала старуха.

– Что тут могло случиться? – удивился Видаль.

– Лучше не вмешиваться.

– Вот несчастная женщина.

– И безобразная. Нет, нет, я на нее не смотрю, не беспокойся. Такую встретить – не к добру.

– Ну, я пошел, – сказал Видаль.

– Сегодня вечером играем у Рея, – предупредил Джими.

«Джими прав, – подумал Видаль. – Не надо было смотреть на эту старуху. Я и так знаю, что жизнь завершается отчаянием».

16

Еще не дойдя до улицы Сальгеро, он встретил сына.

– Как удачно, – сказал Видаль.

– Не знаю, очень ли удачно. По-моему, ты не слишком разбираешься в том, что происходит.

Видаль подумал, что барьер между поколениями непреодолим. Потом сам себя опроверг: «Да нет никакого барьера». Во всем виновата докторша-психолог, девица, которая была для его мальчика духовником и оракулом; а если не она, так Фаррелл и его «Молодые турки». По правде сказать, он уже примирился с тем, что не понимает всю эту галиматью, которую слышит ежечасно.

– Как прошла игра? – спросил он, чтобы переменить тему.

– И не спрашивай. Настрой у команды хуже некуда. Не зря Кроста мне говорил: дисциплина – это миф. Парни теперь ударились в экономику – им бы только деньги, да побольше. Всю неделю пьянка и бабы, накануне игры прибегают впопыхах на стадион, тренируются до упаду, а когда наступает состязание, играют как сомнамбулы. А потом люди удивляются, почему это наш большой национальный футбол превратился в тень того, что был прежде.

– Не потому ли, что старые игроки уже пришли в негодность?

– В полную негодность. Что знали в ваши времена о работе в команде и о планировании? Не будешь же ты сравнивать футбол эгоистический, где главенствует индивидуализм и дешевые трюки, с научным планированием игры до последней детали, как теперь требуется.

– Инциденты были?

– Несколько хулиганских выходок на трибунах, так, пустяки, а в целом все проходило культурно, полный порядок, люди даже скучали.

– Послушай, я все забываю тебе сказать. Наш Буян попросил меня, чтобы я у тебя разузнал.

– У меня разузнал? Что?

– Про вставную челюсть. Он хотел бы узнать, есть ли надежда, что ее вернут ему.

– Ты что, хочешь, чтобы я за него заступился? Нет, народ совсем голову потерял. У меня такое сложное положение, и родной отец толкает меня в яму.

– Но почему у тебя сложное положение?

– Хорош вопросик! Ничего интересней я не слыхал. Чтобы тебя не беспокоить, я хотел ничего тебе не говорить, но знаешь, что мне рассказали?

– Нет.

– Развозчик овощей и его группа откуда-то узнали, что ты прятался на чердаке. И кажется, они в ярости.

Видаль не стал углублять эту тему, чтобы не раздражать сына, а главное, чтобы не спровоцировать его на догматические разглагольствования, которые так вредили их отношениям. Они дошли до улицы Паунеро. Тут Видалю вспомнились слова одной соседки, сказанные, когда Исидорито еще лежал в колыбельке: «Вот бы посмотреть на вас когда-нибудь, как будете вы идти оба рядышком, сияя от гордости!»

– Не хочу тебя огорчать, но ты же знаешь, каким назойливым может быть Буян и в какой он силе.

– Только умом не может похвалиться.

– Он не один. У него еще есть племянник, и тот за него горой.

Лицо Исидорито приобрело цвет чая, в который плеснули слишком много молока. Выпяченные губы искривились книзу, придавая лицу отталкивающее выражение страха.

– Слушай, че, – сказал он, – надо тебе понять, и чем раньше, тем лучше. Знаешь, кто станет в конечном счете самой вероятной жертвой всех этих групп подавления? Вместо того чтобы создавать мне новые трудности, ты, ради твоего же блага, лучше бы постарался ладить с людьми и оставил бы меня в покое. Положение человека вроде меня в это время совсем незавидное.

– Ну ладно, но если оба Больоло, и дядя и племянник, накинутся на меня…

– Знаешь, сейчас у многих руки связаны. У них тоже. Антония Кобылка была такой заядлой активисткой, а теперь будет рада-радешенька, если на нее не обратят внимания. Племянник Больоло, он, хотя бы ради Кобылки, поостережется.

– А что случилось с Антонией?

– Слушай, че, где ты живешь? Ты даже не знаешь, что у доньи Далмасии обнаружился прогрессирующий атеросклероз?

– Бедная женщина?

– Лучше бы сказал, бедные ее внучки. Болезнь у нее движется снаружи вовнутрь, поразила какой-то там контролирующий центр, разыгрались гормоны, и эта женщина превратилась в мужчину по всем статьям. Если у нее не заберут внучек, она их перепортит. Настоящий скандал.

– Нехорошо так говорить о женщине, которая могла бы быть твоей бабушкой.

– Для начала, кто тебе сказал, что мне нужна бабушка? А потом, эта женщина превратилась в гадюку, которую необходимо уничтожить. А ты – ну чего тебе еще надо? Пока они там заняты своими разногласиями, тебя, вероятней всего, не тронут.

Свернув на улицу Паунеро, Видаль внезапно почувствовал, что рядом уже никого нет. Он обернулся туда, где должен был находиться Исидорито, – пусто. Глянул на угол – Исидорито удалялся по направлению к улице Бульнес.

– Ты что, не идешь домой? – крикнул Видаль.

– Приду, приду, старик. Сделаю одно дело и приду, – ворчливым тоном ответил сын.

Видаль подумал, что настал момент в жизни, когда, что бы ты ни делал, все вызывает раздражение. Тогда остается лишь один способ вернуть себе достоинство: умереть. И сделал двусмысленный вывод: «Ждать и так недолго, не стоит труда».

Вот он и дома. Из опасения, что Больоло, прислонившийся к двери в подъезде, мог услышать его монолог, он с преувеличенной любезностью поздоровался.

– Что слышно, сеньор Больоло? Как поживаете? Больоло ответил не сразу.

– Не удивляйтесь, что я с вами не здороваюсь, – сказал он наконец. – Для меня человек, который не исполнил моей просьбы, все равно что мертвый. Скажу больше: я на него смотрю как на никчемный мусор.

Видаль взглянул на него снизу вверх, пожал плечами и пошел к себе. Замкнув изнутри дверь, он пообещал себе, что если когда-нибудь станет великаном, то отдубасит Больоло. В комнате было холодно. «Как странно, – подумал Видаль. – Только что говорили о нем с Исидорито, и на тебе, через несколько минут я его встречаю». Да, такие предвестья или, возможно, простые совпадения напоминают нам, что жизнь, столь ограниченная и конкретная для человека, который чуток к нездешним предзнаменованиям, всегда может втянуть нас в жутковато-сверхъестественный кошмар. Он принялся греть воду. Хорошо бы потолковать с Аревало на тему предзнаменований. В молодости, во время бесконечных ночных прогулок, они вели замечательные философские дискуссии, но потом, видимо, жизнь утомила их обоих. Взяв чайничек и мате, Видаль уселся в кресло-качалку и, потягивая мате, время от времени покачивался с закрытыми глазами. На улице загудела сирена, какие бывали в автомобилях в старину. Услышав затем вдали трамвай, который, сделав поворот, разгонялся и с металлическим скрежетом, набирая скорость, подходил все ближе, Видаль понял, что это ему снится. Все случившееся с ним позже исчезло из памяти, теперь он надеялся увидеть себя ранним утром, в своем доме на улице Парагвай, где в соседней комнате спали родители. Послышался лай. Он сказал себе, что это Сторож, их пес, привязанный в патио к глициниям. Он вообразил – или это ему приснилось – разговор, в котором он рассказывает свой сон Исидорито, и тот согласен, что сон интересный, потому что в нем есть старинные трамваи и автомашины, сирены которых издавали такие забавные звуки. И вот уже стало трудно отличить то, что он думал, от того, что ему приснилось. Кажется, он впервые понял, почему говорится, что жизнь есть сон; когда долго живешь, события твоей жизни, как образы сна, невозможно никому пересказать, потому что они никому не интересны. Да и сами люди после смерти становятся для того, кто их пережил, персонажами сновидений; их образы в твоей душе блекнут, забываются, как сны, которые были так убедительно жизненны, но которые никто не хочет слушать. Бывает, что родители находят в своих детях восприимчивых слушателей, и в доверчивом воображении ребенка мертвые обретают последнее эхо своей жизни, которое очень быстро исчезает, словно они никогда не существовали. Видаль сказал себе, что ему повезло, у него еще есть друзья – Нестор, Джими, Аревало, Рей, Данте. Он, видимо, на самом деле грезил – когда в дверь постучали, он чуть не подпрыгнул. В комнате было темно. Видаль провел рукой по волосам, поправил галстук, открыл дверь. На пороге он с трудом разглядел двоих мужчин.

17

После минутного замешательства он узнал Эладио, владельца гаражей. Второй, державшийся чуть позади, был ему незнаком. Повинуясь давней привычке гостеприимства, Видаль спросил:

– Чем могу служить, сеньоры? Проходите, пожалуйста. Проходите.

Эладио был пожилой человек невысокого роста, с бритым лицом, кривоватым носом и брюзгливой складкой рта. Он сильно шепелявил, отчего казалось, будто у него между зубами застряли сгустки слюны.

– Спасибо, мы ненадолго, – ответил Эладио. – Нам надо возвратиться к друзьям.

– Да не стойте же в дверях! Войдите, пожалуйста! – настаивал Видаль.

Гости все же не вошли, а он не догадался включить свет. В поведении Эладио ему почудилась какая-то скованность, которая его раздражала. Видаль спросил себя, что тут делает второй, незнакомый ему человек, кто он и почему его не представили. Этот второй стоял в полумраке прихожей. «Я его знаю или недавно где-то видел», – сказал себе Видаль. Несомненно, Эладио нервничал. Видаль подумал, что если они пришли с неприятным делом, то должны бы, по крайней мере, сразу объяснить причину; они прервали его сон или воспоминания, а теперь еще и ведут себя как-то непонятно. Он хотел снова пригласить их пройти в комнату, как вдруг увидел, что Эладио робко улыбается. Эта улыбка была для Видаля так неожиданна, что он, опешив, молчал. И такими же неожиданными после этой улыбки прозвучали слова Эладио.

– Случилась большая неприятность. Не знаю, как вам сказать. – Эладио снова смущенно улыбнулся и повторил: – Право, не знаю, как сказать. Поэтому и пришел с этим парнем, помощником, как говорится, потому что я в этих делах слабак, и одному идти не хотелось. Я в таком смущении, что даже его не представил. Это Пако. Вы его знаете? Пако, слуга в отеле. И думать не хочу, как там бедняга Виласеко управляется сейчас один, без слуги, со своими клиентами. Прямо вижу, как он бегает от одной кровати к другой…

– Послушайте, объясните, что случилось, пусть это и неприятно.

– Нестора убили.

– Что вы сказали?

– То, что вы слышали. На трибуне. Прямо не верится.

– Где совершают бдение? – спросил Видаль и вспомнил шутку Джими, когда он недавно задал тот же вопрос.

– Где бдение будет, я не знаю, но друзья собрались у него дома, у его супруги.

– А сын?

– Ах, об этом не спрашивайте. Верно, бегает, улаживает всякие формальности, это же была насильственная смерть. Я хочу вам сказать, дон Исидро, что я очень огорчен. Я знал, что вы были большими друзьями. Я очень любил Нестора. А теперь мы пойдем.

– Я пойду с вами. Подождете меня? Только накину пончо и пойдем. Кажется, опять похолодало.

Закрывая дверь на ключ, он услышал смех в прихожей. Там стояли Нелида, Антония и Больоло – они внезапно умолкли. Проходя мимо них, он едва кивнул и подумал, что девушки, и даже Больоло, безусловно, понимают и уважают его горе. Это предполагаемое их уважение пробудило в нем чувство, похожее на гордость. Но вскоре, уже на улице, у него возник тревожный вопрос: что может быть общего у Нелиды с Больоло? И еще он подумал, что друг его мертв, а он уже начинает его забывать. На самом-то деле он упрекнул себя несправедливо – в этот момент смерть Нестора, подобно лихорадке, вызывала в нем некое раздвоение личности, меняла в его глазах облик предметов – желтые стены соседних домов давили на него, как тюремная ограда. Вдали он увидел три-четыре костра в ряд, их красное зарево с мелькающими возле них тенями углубляло перспективу улицы. Это зрелище тоже подействовало на него угнетающе.

– Нынче-то день Петра и Павла. Дети и взрослые пляшут у костров.

– Вот уж веселье! – отозвался Видаль. – Они похожи на бесов.

18

Друзья, собравшиеся в столовой в доме Нестора вокруг керосиновой печурки, оживленно разговаривали и курили. На печке стояла кастрюля с водой и листьями эвкалипта. Настенные часы были остановлены на двенадцати. Джими вслух читал газету. При появлении новоприбывших все умолкли. Кто-то кивнул, и Рей печально спросил:

– Ну что тут скажешь?

Видаль заметил, что Аревало в новом костюме. «И перхоти не видно, – подумал он. – Поговорю об этом с Джими. Прямо загадка». Вспомнив о Несторе, спросил:

– Как это было?

– Пока мы еще не знаем подробностей расследования, – торжественно ответил Рей.

– Этот болтун, его сын, не должен был туда идти, – заявил Джими.

– О чем вы говорите? – спросил Данте.

– Вы свидетели, что я сделал все, что мог, чтобы его отговорить, – заявил Рей. – Я назвал его самоубийцей.

– Бедняга думал, что раз он идет с сыном, то ему ничего не грозит, – заметил Аревало.

– Я назвал его самоубийцей, – повторил Рей.

– Бедный парень, – сказал Видаль. – Какой груз на его совести.

– О ком они говорят? – спросил Данте.

– Я назвал его самоубийцей, – ответил невпопад Рей.

В комнату вошел лысый, флегматичный, тучный господин с огромными руками и тихим, мягким голосом. Видалю объяснили, что это родственник Нестора или доньи Рехины. Когда упомянули имя хозяйки, Видаль спросил:

– Где она?

– В своих покоях, – торжественно ответил Рей.

– Могу я пройти к ней поздороваться?

– Не докучай ей, – раздраженно посоветовал Джими. – Ты же ее, в общем-то, никогда не видел.

– Что ты читал? – спросил Видаль. Появились двое молодых людей. Один был высокий, тощий, с прыщеватым лицом. Второй – приземистый, с очень круглой головой и выпученными глазами, которые, казалось, смотрели снизу вверх с плохо скрытым любопытством. Парни поздоровались издали, судорожно кивнув, и уселись на другом конце комнаты. «На самом холодном месте, – подумал Видаль. – Нам, старикам, повезло, мы-то рядом с печуркой. Запах эвкалипта в сочетании с керосином полезен при простуде». И опять вспомнил о Несторе.

– Видишь их? – указал Джими на парней. – Эти два типа мне не нравятся.

– Что ты читал?

– В «Ультимаора» статью о «войне со свиньями».

– Войне со свиньями? – переспросил Видаль.

– Вот и я спрашиваю, – сказал Аревало. – Почему «со свиньями»?

– И я не понимаю почему, – подхватил Рей.

– Да нет, – возразил Аревало. – Я спрашиваю, почему они пишут «со свиньями». У этих щелкоперов нет никакой логики, даже в употреблении слов.

– Достаточно какому-то газетчику что-то ляпнуть, и вся страна будет твердить о войне со свиньями, – рассудил Рей.

– Вовсе нет, – возразил Данте. – Другие называют ее «охотой на сов».

– Сова, по-моему, лучше, – заявил Аревало. – Сова – символ мудрости.

– Но признайтесь, – сказал Джими, обращаясь к Аревало и Рею, – вы двое предпочли бы, чтобы вас называли свиньями.

Все засмеялись. В столовую вошла соседка, неся на подносе чашечки кофе. Она укорила их:

– Ведите себя прилично, сеньоры. Вы забываете, что в доме покойник.

– Его уже привезли? – спросил Видаль.

– Пока еще нет, но это все равно, – ответила женщина. – Кофе хорош?

– Какой ужас, – сказал Данте. – Покойника привезли, а мы как ни в чем не бывало.

Помешивая сахар, Видаль обратился к Джими:

– Послушай, что это за разговор о каких-то совах и свиньях?

– Почем я знаю.

– Спрашиваете, откуда такое название? Говорят, что старые люди, – пояснил Аревало, – эгоисты, жадины, обжоры, неряхи. Настоящие свиньи.

– Пожалуй, это справедливо, – согласился Джими.

– Посмотрим, что ты скажешь, – уколол его Данте, – когда за тебя возьмутся.

– Я не из этой компании, – возразил Джими. – Я не старик. Все меня уверяют, что я в самом расцвете лет.

– То же самое говорят мне, – поспешил вставить Рей.

– Мне уже надоело это слушать, – сказал Данте.

– Ты нам не чета, – с раздражением возразил Джими.

– Недаром эскимосы и лапландцы отвозят стариков в тундру, чтобы они там замерзли насмерть, – сказал Аревало. – Защитить стариков можно только сентиментальными доводами: мол, сколько они для нас сделали, у них тоже есть сердце, они тоже страдают и так далее.

Джими, снова развеселясь, заметил:

– Очень жаль, что молодые этого не знают, а знаем только мы, несчастные. Я думаю, даже активисты комитетов молодежи не знают…

– Беда в том, – сказал большерукий господин, – что они не нуждаются в разумных доводах. Им хватает тех, которые у них есть.

Вошел невысокий, худощавый человечек с острым лицом, напоминающим набалдашник трости.

– Вы знаете, как это случилось? – спросил он.

– Могу сказать вам мое мнение, – не унимался Аревало. – В основе этой войны со стариками в пользу молодежи одни лишь сентиментальные доводы.

– Вам известно, как это случилось? – повторил новоприбывший. – Его, кажется, повалили наземь и затоптали те, кто поднимался и спускался с трибуны.

– Бедный Нестор, эти скоты затоптали его насмерть, – сказал Видаль.

С другого конца столовой высокий парень провозгласил:

– Уже едут!

– Ну, тогда я пойду заниматься своими делами,

– заявил Эладио. – Будем мы здесь присутствовать или не будем, бедняге Нестору уже все равно.

– Вы мне должны, – предупредил друзей Рей.

– Я заказал венок от имени всех.

– Венок твой либо из чистого золота, либо тебя надули, – проворчал Данте, расплачиваясь.

– Не говорил ли я тебе, Исидро, – подмигивая одним глазом, пошутил Джими, – что венки нынче дороги?