Александр Васькин

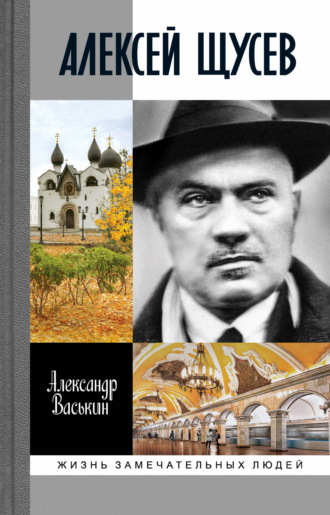

Алексей Щусев: Архитектор № 1

Испытание «помощничеством»

В конце 1899 года Щусев возвращался на родину, ехал он в приподнятом настроении, ожидая практического воплощения открывшихся перед ним больших перспектив. Ведь он действительно созрел! В доказательство сему он вез множество рисунков, демонстрировавших огромный диапазон усвоенных им архитектурных стилей и течений. Профессор Котов встретил лучшего ученика с распростертыми объятиями, немало теплых слов прозвучало из его уст в адрес Щусева, когда он рассматривал его работы.

Положительную характеристику дал щусевским акварелям и вице-президент Академии художеств Иван Иванович Толстой, купив у автора ряд его венецианских зарисовок для выставки. Этим, однако, дело и кончилось. Толстой, сам известный нумизмат и археолог не разглядел в Щусеве будущую величину мирового масштаба. Щусева не взяли в Академию художеств даже ассистентом. Не мог он работать и в академических мастерских. А уж о новой пенсионерской поездке за границу и вовсе можно было забыть.

Как позднее будет рассказывать сам Щусев, «Вернувшись в Россию, я пришел в академию к своим профессорам полный новых впечатлений, которые хотелось высказать, излить и получить ответ от своих товарищей. Но среда была немного суховата, все были заняты своим делом. Пенсионерам не очень много уделялось внимания, их докладов не ставили ни в архитектурных обществах, ни в академии и только устраивали выставки их работ». Иными словами, добавим мы, вчерашние ученики превращались для профессоров академии в будущих конкурентов. Так для чего же помогать им?

Он остался на пороге академии с большой золотой медалью, полным честолюбивых помыслов, но без теплого места. В Петербурге тогда хватало архитекторов, и потому молодой и честолюбивый Щусев, не имевший, к сожалению, богатых ходатаев, которые смогли бы замолвить за него словечко перед руководством академии, остался ни с чем. Ему предстояло самому искать себе заказчиков, доказывая собственную состоятельность. А это было весьма сложно, поскольку кроме часовни на могиле Шубина-Поздеева предъявить было нечего. Лучшим подспорьем в приобретении заказов должен был являться опыт, а вот его-то Щусеву и не хватало. Да и такое понятие как «связи» обладало в те времена актуальностью не меньшей, чем сегодня. Получался какой-то заколдованный круг.

В дальнейшем Щусев вспоминал: «Пройти практику было трудно. Заказы получались через знакомство или случайно, а талантливых учеников выдвигало учебное заведение, если они посылались за границу и возвращались оттуда, становились ассистентами или младшими профессорами.

Чтобы получить заказ, архитекторы прибегали к всевозможным уловкам. Были такие, которые выработали правила обращения с заказчиком, а именно: “Когда приходишь к заказчику, то самолюбие свое оставляй в кармане своего пальто, в передней”. Рекомендовалось слушать заказчика. Более выдающиеся архитекторы старались воспитывать заказчика, а некоторые подходили к заказчику малокультурному с некоторой грубой фамильярностью.

Один архитектор, когда ему какой-то купец предложил сделать так-то и так-то заявил: “Слушай, ты что меня учить хочешь. Кто из нас архитектор, ты или я?” Купец решил, что это и есть настоящий архитектор. Это были московские нравы. В Петербурге это было труднее проделать, потому что чиновничья и сановная публика требовала почтительного обращения, бывала за границей и многие из них понимали в архитектуре».

Да, других заказчиков тогда не было, Щусев был бы рад строить для семьи Медичи, благодаря которой возникли многие чудесные здания Флоренции, но где их было взять в чопорном Петербурге и патриархальной Москве?!

Вновь в судьбе зодчего замаячила черная полоса, как тогда, в день смерти его родителей. Опять он остался один, впрочем, почему один – моральной опорой стала Алексею Викторовичу жена. Теперь их было двое, а вскоре на свет ждали появления первенца – сына, которого отец загадал назвать в честь старшего брата, Петром. Но ведь семью надо кормить.

27-летний Щусев к тому времени уже обрел достаточную стойкость, выковавшуюся под ударами судьбы. Он пытается бороться за место под солнцем, обращаясь к тому самому чиновнику академии И. И. Толстому: «Академия в лице своих профессоров вообще забывает меня. Я не говорю о том, что не претендую на посылку за границу на второй год из самолюбия; я знаю, что все профессора и наши, и даже французы, у которых я немного учился, признают меня способным, но нашим профессорам не интересны талантливые ученики до того даже, что последняя льгота и награда исчезает для меня»[58].

Последняя льгота, о которой пишет Щусев, – это отсрочка от армии, дававшаяся пенсионерам академии. В итоге Толстой снизошел до того, чтобы не лишить Щусева и этой привилегии. Но не более того, на главную просьбу молодого и дерзкого архитектора он ответил отказом, написав ему, что «привык поддерживать только тех, кто сам уже держится».

Щусевым пришлось потесниться, сменив и без того небольшую квартиру рядом с академией на жилище меньшей площади, на Васильевском острове (более поздний петербургский адрес зодчего – Большая Гребецкая улица, ныне Пионерская). Порой ему даже приходило в голову – а что, если здесь, в Петербурге, он не найдет для себя постоянной работы, быть может, вернуться в Кишинев, осесть на родной земле? Да и доброхоты шептались за спиной – не много ли хочет бессарабский конокрад? Конокрадом Щусева в шутку прозвали сверстники из академии за любовь его к цыганским песням. К слову сказать, дома или в компании с гитарой он не расставался.

Да, нужно было немного подождать, год-два, и все наладится – поддерживала своего супруга Мария Викентьевна. Тем более что в том же Кишиневе ему предложили интересный заказ – выстроить жилой дом на Пушкинской улице. Заказчика, правда, не пришлось искать – им оказался брат жены, тот самый Михаил Карчевский. Он же поспособствовал сбору положительных отзывов о Щусеве и его кишиневских постройках (взять хотя бы ту же гимназию), ибо к тому времени их накопилось на целую папку, которая в будущем очень Щусеву поможет.

Мотаясь между Петербургом и Кишиневом, Щусев был вынужден соглашаться почти на любые предложения. Тут уж было не до жиру. Благо, что его взяли к себе в помощники профессора Бенуа и Котов. Но вот сколько он должен был «помогать» им? Иные коллеги Щусева так всю жизнь и числились в помощниках.

У Леонтия Бенуа работы было невпроворот. Это был очень модный архитектор в Петербурге. Сама фамилия бежала впереди его. Представители огромной семьи Бенуа были повсюду – кажется, что своими творческими силами они могли бы выстроить целую улицу, не прибегая к помощи других зодчих и живописцев. Куда уж нашему запорожскому казаку Щусеву было до рафинированных потомков французских дворян!

Порой одновременно в мастерской Бенуа проектировалось сразу несколько домов, и все от богатых заказчиков, которыми нередко выступали всякого рода страховые общества. Строить для них было весьма престижно и выгодно. Вот бы Щусеву перепал хотя бы один проект! Но куда там… Щусева использовали как подмастерье, поручая ему всякого рода мелочи.

И пусть свой лучший дом тогда он еще не построил, а вот дизайн диплома для Городской думы Петербурга, присваиваемого лучшему зодчему, создал именно Алексей Викторович. Позднее гравюру с этого щусевского рисунка выполнил профессор Василий Васильевич Матэ, у которого он учился в академии.

Но все это было недостойно его честолюбивых планов, а как хотелось большой и самостоятельной работы! «Труд помощничества, – писал Щусев, – приобщал молодежь к жизни, давая средства к существованию и значительно их развивал практически», но в тоже время «помощничество не всегда было учебой. Часто архитекторы были предпринимателями, набирали молодежь и эксплуатировали ее, мало давая в деле учебы и платя очень маленькое жалование».

Эти слова Алексей Викторович писал, уже будучи мастером, архитектором № 1. И потому интересно услышать точку зрения его собственных помощников: «Я вспоминаю А. В. в совместной работе со своими учениками и помощниками на больших объемных – Казанский вокзал, выставках и многие другие.

Всем известна высокая требовательность А. В. к себе, к своему творчеству и так же требовал он и от своих помощников. Очень трудно было работать с А. В., ввиду его нетерпеливой требовательности, и желания получать от помощников высокое качество. Но не легче было и А. В. работать с архитектурной молодежью, слабо подготовленной к требованиям А. В., незнающей режима работы в его мастерской.

Его критика была беспощадной, острой, но верной и справедливой. Его “разнос” действовал на нас помощников, нередко, уничтожающе. Помощники теряли веру в свои силы и дезориентировались. Они терялись… Но это был только лишь прием. Приходил другой А. В.»[59]. Он приходил с улыбкой и предлагал единственно верное решение…

Но пока Щусев сам должен пройти испытания «помощничеством», пройти, чтобы научиться еще одному качеству – умению соизмерять свои помыслы с реальными возможностями, имеющимися у него на тот момент. И еще одно – надо было подождать, пойти на компромисс со временем, ведь ничто не вечно.

«Готов взяться за любую работу…»

Любимый щусевский профессор Григорий Иванович Котов не был так популярен среди богатых застройщиков Петербурга, как Бенуа. Да и область приложения его творческих интересов была несколько иной – реставрация церковных памятников, в которой он пользовался заслуженным авторитетом. В тот период, когда Щусев «помощничал» у Котова, тот был увлечен восстановлением Успенского собора во Владимире-Волынском.

Бенуа вряд ли помог бы Щусеву так быстро выйти на самостоятельную дорогу, (в самом деле – ну зачем же плодить соперников?), а вот Котов – это был человек совершенно иного плана. Он как-то более тепло, по-отечески относился к Алексею Викторовичу, хорошо зная его биографию.

А дело в том, что Котов помимо своей академической деятельности служил еще и в Техническо-строительном комитете при Хозяйственном управлении Святейшего синода. Он обладал правом высказывать свое мнение: одобрять либо отклонять тот или иной архитектурный проект, представлявшийся на суд синодального руководства. Кроме того, Котов работал в комиссии по сохранению и реставрации памятников старины и искусства Киево-Печерской лавры.

И вот однажды Котову предстояло сделать доклад о предложенном академиком В. Д. Фартусовым проекте нового иконостаса для Великой церкви[60] Киево-Печерской лавры. Старый иконостас за прошедшие с момента его создания два века к тому времени сильно обветшал. Но Котов проект Фартусова не поддержал, что означало необходимость поиска нового исполнителя этого заказа.

Но зачем же искать где-то нового архитектора, когда под боком томится молодой и одаренный Щусев, готовый взяться за любую работу? Тогда Котов и предложил своему ученику заняться проектом нового иконостаса. Тот день, которого Алексей Викторович так ждал, наконец-то настал, споро и рьяно взялся он за дело.

Неверным было бы думать, что Щусеву повезло, будто манна небесная на него свалилась, – слово Котова было весомым, но не последним в Синоде, где академиков с их проектами заворачивали, а тут – недавний выпускник академии. Церковники были придирчивыми заказчиками – впоследствии, уже став маститым архитектором, Щусев любил повторять своим помощникам: «Вам бы с монашками поработать!».

11 мая 1901 года Духовный совет Киево-Печерской лавры в целом поддержал щусевский проект иконостаса. Далее дело пошло в Святейший синод, где на заседании техническо-строительного комитета профессор Котов, не ошибившийся в своем ученике, также одобрил его проект. Предстояло лишь внести некоторые предложенные изменения для окончательного утверждения. К высказанным замечаниям следовало отнестись самым серьезным образом.

Полгода Щусев дорабатывал проект. Для этого ему пришлось сняться из насиженного Петербурга и ехать в Константинополь – столицу нескольких империй – для изучения древних византийских храмов (ведь Великая Печерская церковь, для которой он создавал новый иконостас, была построена в 1070 году, следовательно, иконостас должен был полностью соответствовать византийскому стилю).

Прежде всего, Щусева интересовал собор Святой Софии, древнейший символ расцвета христианства и Византийской империи, построенный в VI веке н. э. и позднее превращенный турками в мечеть. Щусев писал в этой связи:

«Я назову лишь несколько церквей, в которых так хорошо сказалось творчество художника… Я невольно задумался над формами храма Св. Софии. Эти плоские обширные своды, этот кучеобразный силуэт – ну что в нем красивого, если его поставить на равнину? Но какая это мощь и красота на месте, на таком холме, который она заканчивала в древней Византии. Ведь линии местности просто венчаются ею; тут никому она не покажется бесформенной кучей, так как силуэт ее прочувствован гением. А наши северные церкви, особенно деревянные, с их главками и бочками, – как хорошо они выглядывают из зелени елок и березок, как они вяжутся своими силуэтами с нашим северным лесом. Вот в этом-то соединении с природой с творением человека и есть настоящее, свободное искусство.

Как же создавалась Св. София в Константинополе, какими образцами пользовались строители? Ответ на этот вопрос дает придание: оно говорит, что император Юстиниан пожелал создать небывалый по величине храм и требовал от зодчих небывалого, нового. Он требовал от них свободной творческой фантазии, и зодчие дали ее ему. Чем они пользовались при создании – прошлым ли, своим ли, чужим ли, – да не все ли равно? По плану, если сделать смелое сравнение, Св. София подходит к термам (Агриппы в Риме). Вспомним, что христианские базилики ведут свое начало от языческих базилик, имевших вовсе не религиозное назначение. Подобное желание свободного созерцательного творчества мы наблюдаем и в Москве при создании Покровского собора, или Василия Блаженного»[61].

Щусев не раз и не два обращается в своем творчестве к образу собора Святой Софии, потому как этот шедевр мировой архитектуры очень близок ему, по причине той самой новизны и свободы творчества, которые способствовали созданию этого памятника. Для Щусева и новизна, и свобода являются понятиями неотделимыми друг от друга.

Итогом кропотливой работы Щусева по созданию иконостаса Великой церкви стало заслуженное утверждение проекта 12 ноября 1901 года. Но имелся и еще один важный результат – иконостас так понравился заказчикам, что еще до его официального и окончательного одобрения, 8 ноября 1901 года Щусев был «принят на службу по ведомству православного исповедания к канцелярии Обер-прокурора Святейшего Синода»[62]. И пускай всего лишь «сверх штата», что не предполагало денежного содержания, но зато с этого дня Щусев уже не мог сказать, что находится «будто между небом и землей». Он начинал обретать твердую почву под ногами.

И еще хочется сказать об одном итоге – научном докладе «Об алтарных преградах Византии», написанном Щусевым в соавторстве с искусствоведом Никодимом Павловичем Кондаковым и представленном на заседании Императорского Санкт-Петербургского общества архитекторов 12 марта 1902 года (членом общества он стал в 1900 году). Доклад вызвал большой интерес коллег и продемонстрировал еще одну ипостась Щусева – изучение исторического архитектурного наследия с целью создания прочного и глубокого научного фундамента для разработки новых самобытных проектов. Архитектура как наука его также интересовала, не зря в будущем Щусев выступит в роли основателя музея архитектуры в Москве.

Щусев – архитектор Святейшего Синода

Не прошло и полгода, как вслед за причислением Щусева к канцелярии обер-прокурора Святейшего синода он получил новый и большой заказ, обещавший его семье безбедное существование в течение нескольких ближайших лет. Заказ вновь исходил от Духовного собора Киево-Печерской лавры, на этот раз речь шла о более масштабной работе – росписи стен храма во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских с трапезной палатой.

По договору, заключенному 29 апреля 1902 года, Щусев должен был получить 15 тысяч рублей за то, что в течение трех предстоящих лет создаст новый образ интерьера церкви и трапезной. Но, несмотря на большой объем работы, Щусев выполнил ее за два с лишним года, предложив для украшения стен трапезной и церкви народные орнаменты, а также позолоченные изображения цветущих растений и деревьев. Не зря в академии он считался лучшим рисовальщиком среди архитекторов, искусствоведы и сейчас высоко оценивают этот один из первых результатов Щусева в области религиозной живописи и зодчества:

«Росписи отличаются ощущением сказочности и декоративности; их размещение на плоскости стены ближе к модерну. Сочетание реализма фигур и орнаментальной условности создает необычное впечатление», но в тоже время, «смешение впечатлений от искусства В. М. Васнецова и М. А. Врубеля… отличает эти работы. На этих мастеров он, очевидно, ориентировался при создании образов святых подвижников, напоминающих васнецовские образы из Владимирского собора… Образы ангелов более близки работам Врубеля»[63].

Очевидно, Щусев еще не нащупал свой собственный стиль, опираясь пока на достижения именитых коллег. Александр Блок отметит в январе 1904 года свои впечатления от выставки в Академии художеств, где будут экспонироваться и эскизы Щусева: «Орнаменты Щусева для трапезной Киево-Печерской лавры – не смелы и не религиозны»[64].

В соответствующем духе он создает и проект алтарной преграды и киотов для той же Трапезной церкви в 1906 году. Но все же внутри его идет активный творческий процесс зарождения своего оригинального почерка. И неслучайно, что личным итогом работы Щусева для Киево-Печерской лавры стало проявление новых оригинальных черт его творчества: «намеренная неровность и неправильность», некоторое искажение пропорций, призванное «наполнить традиционные формы (в данном случае – византийский стиль) новым художественным пониманием, отличающим уже эпоху модерна»[65].

Интересно, что пройдет всего каких-нибудь десять лет, и Щусеву предложат создать проект еще одного сооружения непосредственно рядом с трапезной. Это случится в 1911 году, когда в Киеве в результате покушения погибнет премьер-министр Петр Столыпин, которого решено было похоронить в Киево-Печерской лавре.

К воспоминаниям о своей работе в Киеве он будет возвращаться постоянно в течение всей жизни. После освобождения украинской столицы от фашистов, в 1944 году Щусев приедет в город своей молодости, чтобы наметить план восстановления Крещатика. Он придет в Софийский собор, в лавру и будет вспоминать свою старую мастерскую и монахов, собиравших «жатву» с богомольцев. Он пойдет на Бессарабский рынок, будет пробовать путивльские яблоки – «путивочки» и удивляться вежливости киевлян. Он скажет, что «украинцы даже ругаются на “Вы”»[66]. Щусев задумает изменить облик знаменитой Бессарабки, пристроив к круглому зданию рынка высокую угловую башню.

А пока Щусев ищет, пробует, познает. Но, похоже, что и церковь обрела своего многообещающего архитектора. И хотя проект иконостаса для Великой Успенской церкви Киево-Печерской лавры так и не был осуществлен по финансовым причинам, в 1911 году Щусева наградят орденом Святого Станислава 3-й степени.

С высоты прожитых лет архитектор не удостоил эти первые работы пристальным вниманием. В автобиографии 1938 года он лишь вскользь пишет о своем первом опыте сотрудничества с церковью: «Руководители культа не очень заботились о художественном руководстве массами. Они заботились о том, чтобы исполнялись правила, предначертанные церковью. Архитекторам приходилось с духовенством постоянно бороться из-за художественной старины», Щусев вспоминал «как приходилось отстаивать каждую художественную вещь в церквах и монастырях».

Вряд ли, конечно, в 1902 году Алексей Викторович так неистово боролся за сохранение собственного стиля в своих работах для церкви, потому как стиля-то еще и не было. Но в его поисках он не ограничивается лишь религиозной тематикой. Щусев ищет себя и в гражданской архитектуре, участвуя в различных конкурсах. В частности, в 1901–1902 годах совместно с Владимиром Александровичем Покровским он создает проект городской больницы для Петербурга. И хотя успеха он не снискал, но опыт постепенно накапливался.

И вскоре Щусеву вновь улыбнулась удача. Судьба свела его с графской семьей Олсуфьевых, в которую был вхож Петр Иванович Нерадовский, хранитель Русского музея и приятель Алексея Викторовича. Щусев выполнил для Олсуфьевых два заказа. Вначале, в 1901–1902 годах, он перестроил фамильный дом на Фонтанке, прямо напротив Инженерного замка, спроектировав мансарду над третьим этажом и переделав фасад в стиле барокко. Стилизация настолько удалась Щусеву, что некоторые решили, что дом отделан самим Растрелли. Да и сам автор был удовлетворен плодами своего труда: «Первый мой заказ была перестройка дома в Ленинграде на берегу Фонтанки, против Инженерного замка. Он и сейчас существует. В доме хорошо нарисовали решетки балконов, карнизы, профили и весь облик в старо-петровском стиле». Впоследствии, в 1910 году, Щусев создаст еще и надстройку на соседнем доме, также принадлежащем Олсуфьевым.

Искусствоведы отмечали, что «в сочных очертаниях наличников, навеянных мотивами архитектуры петровского времени, в смелом рисунке балконной решетки чувствуется рука серьезного художника, стремящегося по-своему трактовать традиционные формы. Это сразу же отличило Щусева от многих архитекторов, работавших в то время в поверхностном и фальшивом ложнорусском стиле, который был создан Тоном, Шервудом, Ропет-Петровым»[67].

Но как бы выпукло и ярко не проступили преимущества щусевского проекта, заказы после этого не посыпались на него как из рога изобилия. Хвалили много, а вот приходили с предложениями мало. А ведь Петербург в это время представлял собой строительную площадку. В иные годы в столице одновременно строилось до двухсот зданий! Но весь этот поток заказов шел мимо Щусева. А вскоре, с началом русско-японской войны, строительный бум сменился долгим затишьем.

Зато вновь возможность проектировать открылась Щусеву в области церковного строительства. Это снова была работа для Олсуфьевых. По своему значению она превосходила перестройку дома на Фонтанке, поскольку стала первым практическим опытом архитектора по самостоятельному проектированию храма. Граф Александр Васильевич Олсуфьев решил воздвигнуть на принадлежащей ему земле в Тульской губернии храм. В этом не было бы ничего особенного, если бы не место, выбранное под строительство – на древнем Куликовом поле, где Дмитрий Донской одержал победу над ратью Золотой орды в 1380 году.