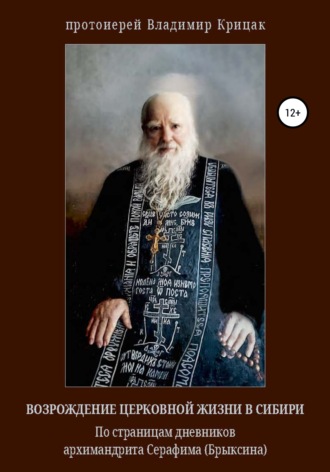

Владимир Николаевич Крицак

Возрождение церковной жизни в Сибири. По страницам дневников архимандрита Серафима (Александра Егоровича Брыксина), в схиме Иринея

О святой родине

Чувство скорби заставляет искать помощи, облегчения, утешительного слова, – отмечает автор записок.

Но безуспешно – люди не видят этой протягивающейся за помощью сиротской руки. Никто не помог, не подал отеческого голоса. Только Христос Своею неизреченною любовью коснулся безвинных детских сердец, влил источник Божественной благодати в души, полюбившие Его, укрепил надеждою, что мы являемся его детьми.

В этой же жизни, хоть и лишились мы утешения, но уверены в том, что там, в небе, есть другая жизнь – радостная и счастливая, и бесконечная, которую получим за горько пролитые слезы, за терпение и за любовь к Богу. Там – наша родина, там – и приют.

Иисусе, бурных отишие (слова из акафиста Иисусу Сладчайшему), печальные души спаси наши, имиже веси судьбами.

Боже, Боже мой! Кто может осознать смысл и назначение жизни на земле?

Не тоскуй ты, душа дорогая.

Не печалься, но радостна будь.

Жизнь, поверь мне, настанет иная.

Ведь нас любит Господь, не забудь.

Уповай ты на Господа Бога.

И почаще молись ты в тиши.

И утихнет на сердце тревога,

И получишь покой для души.

Не забудь, что Христос —

Твой Спаситель.

Тебя ради страдал на кресте.

Он надежда твоя и Хранитель.

Он с тобою всегда и везде.

Не смущайся в тяжёлые годы.

Пусть на время не ропщут уста.

В жизни часто бывают невзгоды.

Ты надейся на милость Творца.

В мире волны бушуют, как в море.

Ветер страшно и грозно шумит.

Но взгляни на Христа:

Он с любовью на тебя,

Твой Спаситель, глядит.

Нам страдать

Здесь осталось немного.

Мы готовы к последней борьбе.

Скоро кончится путь наш суровый.

И возьмёт нас Спаситель к Себе.

Пристань тихая нас ожидает.

Бури страшной и грозной там нет.

Ярче солнца Христос нам сияет.

Жизни вечной сияет там свет.

Не тоскуй ты, душа дорогая.

Не печалься, но радостна будь.

В небе родина наша святая.

Там наш вечный, желанный приют.

Эта бессмысленная жизнь на земле – страдать от рождения и до гробовой доски. Надо тогда покончить жизнь самоубийством. Но разве это выход из положения? Нет! Единственный выход – это познать загробную жизнь, где нет печали, воздыхания, но – жизнь бесконечная. Вот в этой-то надежде и потонуть должны наши жизненные страдания. А там другая жизнь воссияет. Там только жизнь, дом. И святая родина – там.

Глава II. Избрание и служение

Богу всё возможно

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. (Ин. 15.16)

Богу всё возможно. Он может встретиться с гонителем Савлом и Своим даром соделать его апостолом Павлом. Сораспятому разбойнику на кресте помочь украсть рай покаянием. Петру – трижды отрекшемуся вернуть апостольство первоверховное. Друга Лазаря из гроба к Жизни позвать. Аврааму Он смог вернуть потерянную его прадедом родину – землю обещанную и дать Сарре – его любимой бездетной жене – сына.

Всё это и многое другое Он сделал для нас с вами, чтобы мы, будучи Им позваны, имели твёрдую уверенность и надежду на помощь Божию и успех в Его деле. Поэтому неудивительно, что и в этом труднейшем положении сиротства, безденежья и грусти Он сможет помочь многим семьям в нашей (тогда советской) послевоенной стране.

Время для человечества было очень трудное. В сытой Европе в это время многие теряли веру в Бога. Эти люди не смогли объяснить для себя возможность сосуществования с Творцом всех тех зверств и преступлений, сделанных ими для войны. Вот именно тогда, в самой большой стране мира, официально атеистической, произошло обратное, люди начали возвращаться к вере. На оккупированных территориях наши отцы и матери смогли и успели открыть десять тысяч храмов.

Это тоже можно назвать чудом. Оно дало очень сильный толчок для возрождения веры. В 1945 году после главного православного праздника Пасхи (тогда она выпала на 6 мая) началась капитуляция вермахта. У людей появилось желание возродить нашу страну и дальше жить в ней. Тогда кроме авторитета партии, появились ещё и ветераны Великой Отечественной войны. Многие перестали стесняться и начали посещать храмы.

После индустриализации, а затем во время эвакуации стала происходить внутренняя миграция, которая постоянно корректировала религиозную географию. Власть пыталась контролировать ситуацию, но религиозная жизнь не собиралась уходить из общества и сердец людей. И тут случилось, можно сказать, главное. Подросло уже новое поколение советских детей, а теперь уже обычных граждан, из которых нельзя было сделать врагов народа. И это поколение должно было выбрать новый путь для своей Родины.

Одним из таких юношей и стал наш главный герой, приоткрывший нам свой путь через эти дневниковые записки. Чудо его выбора – мысль об уходе из мира в монашество – сложно объяснить одним желанием человека. Тут необходима помощь Самого Бога, что называется «призвание». Конечно, оно каждому даётся по сердцу его.

Служба в армии

Шёл 1950 год.

Дни потекли быстрее обычного. Лёню с Юриком отдали в детский дом. Я пошёл работать в горкомхоз учеником техника-инвентаризатора, — отмечает в своих записках о. Серафим.

Дома, конечно, непорядок. Не можем всё ещё опомниться после смерти мамы. Ну, ничего.

День за днём дожили, по милости Божией, до 1951 года.

Этот год для меня тоже памятный, потому что 20 апреля меня проводили в Советскую Армию.

Служил четыре года и семь месяцев в авиации. Род войск был – авиация, но я художником-оформителем был. Я и сейчас рисую, особенно люблю реставрировать старые иконы.

В армейской службе моей, конечно, много интересного. Ведь я служил на Курильских островах.

Армейские были

В армии будущий батюшка был очень весёлым человеком, вспоминают однополчане. Когда на учениях в полевых условиях меняли очередного повара, который невкусно готовил, он откликнулся на вопрос: «Кто из вас умеет варить?» и поднял руку. Все засмеялись, подумали: опять шутит. Но его обеды всем понравились, и он остался поваром до конца учений. Лучок поджарит, всё аккуратно смешает. И все с удовольствием едят.

Когда был кросс на лыжах, Александр отсиживался под мостом (силы не хватало), а потом одним из первых приходил к финишу.

Всячески заставляли вступить в комсомол. Весь батальон – комсомольцы, а он один портит статистику.

Когда командир однажды спросил:

– Ну кто же мог научить вере?

– Бабушка, – ответил.

– Ясно, всё отстаньте от него, если бабушка научила – бесполезно переучивать.

И после этих слов батюшка всегда смеялся.

Курильские острова и Благовещенск

Это цепь из 50 с лишним островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо.

Вблизи проходит государственная граница России с Японией.

Острова имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.

Потом Александр Брыксин проходил армейскую службу в городе Благовещенске на границе с Китаем.

Это административный центр Амурской области. Расположен на левом берегу Амура и на правом берегу Зеи.

В середине XIX века архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (Вениаминов) заложил 9 (22) мая 1858 года в Усть-Зейской станице храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Отсюда возникло современное название города – Благовещенск.

Работа на шахте

Но вот и день демобилизации настал, – восстанавливает о. Серафим запомнившееся события.

Приехал домой в ноябре 1955 года. Встретили радостно и торжественно. Как уже по традиции ведётся, веселье через край да зелье льётся. Отдохнул месяц, другой, третий.

Не найдя подходящей работы, к весне устроился на производство. Опять – новая жизнь. Стал горняком шахты «Капитальная-1».

Получил должность ремонтника подземных железнодорожных путей. И это несмотря на то, что на руках имел свидетельство об окончании курсов машиниста подземных агрегатов и электрослесаря шахтового оборудования. А работать по специальностям не пришлось.

Да и желания, собственно, не было, потому что меня всё время одолевала одна мысль. Мысль об уходе из этого мира. Мира опасной паутины, которая опутывает каждого человека своими наслаждениями и приманками.

И так чуть не по шейку засосало в пучину житейских грехов. Да разве их опишешь?7

Весёлые общества, вечера, кино, музыка, лесть, обман, лицемерие, коварство, винопитие, зло, вражда, гнев, драки, поножовщина, лукавство. Да где уж там до христианской любви, где уж там смиренномудрие и целомудрие? Нет, я решил бежать от этой сладкой жизни, — не скрывает свои шахтёрские намерения о. Серафим.

Осинники наполнялись приезжими

Тем временем в Осинниках продолжалось строительство шахт. Туда прибыли люди самого различного происхождения со всех уголков страны. Тут прижилась эвакуированная интеллигенция – врачи, учителя, инженеры. Вместе с ними трудились прибывшие не по своей воле: спецпереселенцы, репрессированные, бывшие военнопленные.

Они осваивали горное дело, ставили рекорды, создавали городскую инфраструктуру.

Прощай, шахта!

В Осинниках начинаю ходить в Божий храм, – сообщает о важнейшем для себя поступке автор документальных заметок.

Ильинская церковь

В 1866 году на территории нынешних Осинников была возведена деревянная, на каменном фундаменте, Ильинская церковь на средства купца первой гильдии Назара Куртигешева. Приход по тем временам тоже был немалый – более двух тысяч человек. В 1919 году храм разграбили и сожгли. Ильинская приходская община начала возрождаться в 1947 году. В 1950 году здесь побывал митрополит Варфоломей (Городцов).

Интерьер храма Святого пророка Божия Илии своеобразен и уникален. Большинство икон написаны на холстах, прикреплённых к стенам, многие из которых создали монахи Троице-Сергиевского посада.

Трехъярусный кедровый иконостас покрыт сусальным золотом, что сейчас редкость. Основными святынями являются икона Божией Матери «Почаевская», написанная в XVII веке, и старинная икона Николая Чудотворца и платоплащаница, хранящаяся в алтаре. Иконы алтаря, а также почитаемые храмовые иконы пророка Божия Илии, написаны художниками мастерской Московской Патриархии.

Церковь пророка Илии г. Осинники

Знакомлюсь со священником о. Димитрием. И он поможет мне устроиться в Саратовскую семинарию.

Слава Богу! Рад до потери сознания. Иду рассчитываться с работы. Но начальник шахты ни в какую не даёт расчета.

Начинаю грубить и выражаюсь:

– Я хочу учиться, повышать свои знания, и вы не подливайте керосина под меня.

Это его взбудоражило. И он в порыве гнева заорал:

– Вон отсюда! Немедленно дать ему расчёт и выгнать за 24 часа из казённой квартиры.

Слава Богу опять. Это – Божии чудеса. Рассчитываюсь, прощаюсь с родными и прощай суета сует и всяческая суета.

Священник Димитрий Вандзюк

Родился в1926 году в селе Краснолука Тернопольской области. Поступил на пастырские курсы в Почаеве. В 1944 году был призван в ряды Красной армии в 369 й запасной стрелковый полк, затем в 343 й стрелковый полк. Был ранен в боях за Ригу.

1946 год. Окончил пастырские курсы и женился на Марии. Был рукоположен во священники.

В 1948 году супругу по обвинении в бандеровщине арестовали и сослали на восемь лет в Сибирь.

В 1955 году окончил Ленинградскую семинарию, в 1959 г. – ту же академию. В 1955 году перевёлся служить в посёлок Колывань Новосибирской области.

С 1956 года служил в городе Осинники, где встретил будущего батюшку Серафима. С 1959 года настоятель Вознесенского храма города Белово. Затем настоятель Всехсвятской церкви города Николаева до выхода за штат в 1991 году. Умер в 1994 году.8

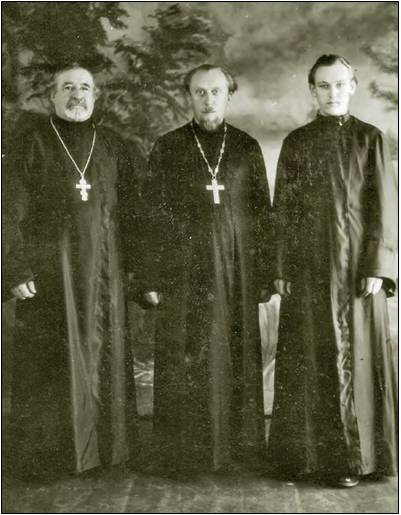

Город Осинники, 1957—1959 гг. Священник Александр Митрофанович Атапин (слева), священник Димитрий Алексеевич Вандзюк (в центре), диакон Павел Гаврилович Патрин

Изменил маршрут

Заканчивался 1956 год, когда Александр Егорович Брыксин отправился в Новосибирск – в город, который был основан в 1893 году и является самым многонаселенным в азиатской части России, располагаясь на обоих берегах реки Оби. Но почему бывший шахтёр отправился в Новосибирск, а не в Саратов, куда намеревался уехать?

Ответ на этот вопрос находим в его дневниках.

Отец Павел

Митрофорный протоиерей Павел Патрин (1939—2021 годы жизни) – один из самых заслуженных священников Новосибирской митрополии.

Почти вся семья Патриных бежала из советской России в Северную Манчжурию, здесь они жили вместе с другими вынужденными русскими переселенцами.

Гавриилу Патрину, отцу батюшки Павла, было тогда только два года. К этому времени он уже потерял родителей. Его отца, прибайкальского казака, в 1919 году зарубили красноармейцы – прямо на глазах его супруги, которая не выдержала такого горя и умерла через несколько дней.

Воспитывали Гавриила бабушка и дядя.

В 1938 году Гавриил женился на Марии, дочери местного кузнеца-умельца, и через год у них родился первенец, которого нарекли Павлом, в честь преподобного Павла Фивейского.

Люди они были православные, родители Павла пели в хоре, а сам мальчик с семи лет прислуживал в храме.

И вот – пути Господни неисповедимы! – в 1946 году в их доме останавливается митрополит Нестор (Анисимов), в то время окормлявший Маньчжурию. Архиерей дарит маленькому тогда ещё Павлику крестик, который тот носил, не снимая.

Спустя годы, в период так называемой хрущёвской оттепели, Патрины вернутся на родину, и тот же самый владыка (!), но уже митрополит Новосибирский и Барнаульский, в 1957 году рукоположит 19-летнего Павла в диаконы вместе с отцом Серафимом по рекомендациям отца Дмитрия Вандзюка из Осинниковского храма.

А ещё спустя время, в 1960 году, диакона Павла Патрина возводят в сан иерея. Чин хиротонии в иерея совершит епископ Донат (Щёголев), возглавивший Новосибирскую кафедру после митрополита Нестора, которого назначают управляющим Кировоградской епархией.

Священниками стали и глава семейства Патриных – иерей Гавриил Патрин, и его внуки, дети протоиерея Павла Патрина, отец Георгий, занимающий должность секретаря Новосибирского епархиального управления, и отец Александр – настоятель храма в честь иконы Казанской Божией Матери.9

Отец Павел Патрин общался и с отцом Серафимом (Брыксиным), и с игуменом Мисаилом (Томиным) и владыкой Нестором (Анисимовым). Его воспоминания очень хорошо дополняют дневники отца Серафима.

Вместо Саратова в Новосибирск

1957-й год встречал в Новосибирске.

Как-то случайно мой крестный Валентин по дороге в Саратовскую семинарию, ибо он туда уже поступил, заехал в Новосибирск и познакомился с иеромонахом Мисаилом, который приглашал его к себе в послушники и обещал подготовить его к священству, но тот отказался. И, в свою очередь, дал рекомендацию своему крестнику, то есть мне.

Получив письмо, я откладываю семинарию и, почти не задерживаясь, выезжаю в ночь под новый 1957 год.

Уезжаю, несмотря на то, что пообещал прийти на вечер к своим неразлучным друзьям.

Пришёл в Кафедральный собор. Служба заканчивалась, прихожане стали подходить к кресту. Сердце у меня трепетало от радости и страха.

Увидел перед собой величественную картину: маститый старец, украшенный естественной сединою, которую оттеняет переливающаяся в солнечных лучах священная одежда. А по бокам его – два прислужника в красных стихарях, как ангелы.

Про себя думаю:

– Вот бы мне с ними быть!

Нет, куда уж мне грешному, я даже боюсь подходить к кресту, какая-то робость берёт. Но ничего, начинаю овладевать собою и подхожу. Чувствую, что на меня начинают обращать внимание, да и как не обращать, сразу же видно, что нездешний.

Вот уже все почти разошлись, я спрашиваю одного прислужника про о. Мисаила. Он быстро его нашёл. И тот подходит ко мне.

Говорю ему:

– Я к Вам, отец Мисаил, из города Осинники. Саша.

Он вроде как-то растерялся или чересчур обрадовался. Не знаю, но только смотрю. А он отвернулся от меня, поднял руки и стал молиться:

– Матерь Божия, благодарю Тебя! Кто же это ко мне приехал?

А потом сразу подзывает меня на клирос, знакомит с кем-то, заводит в алтарь, заставляет сделать три земных поклона. Подводит к какому-то батюшке с рапортом:

– Это мой новый послушник.

Потом сразу же повёл к митрополиту Нестору, в его покои.

Душонка трепещет. Вот – уже там. Заходим. Владыка выходит, да такой добрый. Я кланяюсь до земли, целую руку благословляющую и рассказываю немного о себе.

– Хорошо, – говорит Владыка, – завтра можешь заступать на должность пономаря.

Опять – страх, но вместе с тем – и радость. Боже мой! Ты не отринул мя и призвал к покаянию!

Игумен Мисаил (Томин) в схиме —архимандрит Серафим

(21 ноября 1923 года – 20 января 2013 года)

Игумен Мисаил в схиме – схиархимандрит Серафим (чтобы не путать читателя, в этой главе будем избегать схимнического имени), в миру Михаил Константинович Томин, родился в бедной крестьянской семье в селе Бараково Шарлыкского района 8 ноября 1923 года по старому стилю, под праздник святого Архистратига Божия Михаила. Был первым сыном своих родителей – Константина Леонтьевича и Александры Григорьевны Томиных. Крестили его в тот же день, так как боялись, что не выживет.11

Михаил с детства тянулся к священству и монашеству, о чём рассказал в воспоминаниях.

– Я большой подсвечник пономарский не мог ещё поднять. Кадило длинное было, держал его выше головы. Однажды я на малом входе на вечерне впереди батюшки Царскими дверями зашёл в алтарь, стою у престола с подсвечником.

А батюшка зашёл, поцеловал престол и говорит:

– Мать Алевтина, мать Алевтина! Мишунька священником будет!

Шести лет я пел дискантом в храме. Стоя на табуретке, читал Апостола, часы. Батюшка меня очень любил. Зимой, в буран, носил в церковь в тулупе. А как я начал ходить в церковь, то уже не пропустил ни одного дня. Ставили меня на табуретку посреди церкви. Пел и читал. Перед амвоном пели: альтом – Ольга, девушка лет 15 ти, а вторым голосом – моя двоюродная тётя Поля, которая меня нянчила. Чудное было пение.

После службы батюшка подымет меня, целует, целует меня, расплачется и говорит:

– Мать Алевтина! Если бы не безбожная власть, я бы его на Афон отправил.

Ярким впечатлением о детстве у о. Мисаила была праведная жизнь священников села Бараково – Григория Малахова и Иоанна Сурайкина и искренняя вера односельчан.

Не раз он посещал старицу Зосиму (Эннатскую) (в миру Евдокия Яковлевна Суханова, 1820—1935 годы жизни), село Сенцовка, Шарлыкский район, Оренбургская область). В то время в Оренбуржье было много обновленческих приходов, но в Бараково обновление не приняли.

Владыка Андрей (Ухтомский) (1873—1937), епископ Уфимский, один из ревностных борцов с обновлением, обходил свои приходы, которые не признавали обновленцев.

Он пешком пришёл в Бараково примерно в 1932 году. В простой рясочке, с палочкой в руках, в скуфеечке, в лаптях.

Всё село сбежалось:

– Владыка, Владыка Андрей!

Встречают, берут благословение. Под трезвон колоколов торжественно встречали, священник вынес блюдо с крестом. Владыка Андрей зашёл Царскими дверями, а я сбоку привстал. Он снял скуфейку и мне надел. У меня голова была небольшая, скуфейка скрыла меня с головой. А батюшка Григорий говорит:

– Владыка, сними с Миши скуфеечку.

А он, смеясь: – Нет, нет, пусть носит. Он будет монахом.

При одном из арестов данная Владыкой скуфеечка потерялась, о чём я горько сожалел.

Отца Григория Малахова перевели в другой приход – в село Максимовка Матвеевского района, там его арестовали и расстреляли. Матушка его замерзла на улице, ибо из жителей никто не принял её, боясь репрессий. В Бараково прибыл отец Иоанн Сурайкин. Духовной жизни был батюшка. С матушкой жил на квартире, дом священнический к тому времени отобрали, сельсовет сделали.

Тоже ревностный был батюшка, обладающий даром слёзной молитвы. Только начнет читать акафист, слёзы так и польются градом, проплачется и лишь потом продолжает читать.

Что за жизнь была! Царствие Божие! И как всё оборвалось.

7 апреля 1934 года Михаил был арестован. На праздник Благовещенья в церковь съехались верующие из 20 сёл, так как почти все церкви в округе были уже закрыты, так что храм не вмещал людей. В четыре часа утра стали звонить колокола, и до 13 часов дня длилась служба.

Когда Миша шёл в храм в стихаре, то увидел, как батюшку о. Иоанна вывели из алтаря два сотрудника НКВД. Арестовали также старосту, двух монахинь, забрали и десятилетнего Мишу. Всех арестованных закрыли на замок в сарае, где они просидели три дня. Шапка мальчика осталась в алтаре, а под стихарем была надета шубёнка.

Батюшка одел на Мишу свою скуфью, а сам без скуфьи мёрз. Через три дня батюшку расстреляли, остальных осудили на три года тюрьмы. Михаила освободили по малолетству. Когда ночью он, пройдя по морозу семь километров, вбежал в дом, отец, взяв плеть, так выпорол мальчика, что стихарь на нём был изрублен, как топором. Три месяца Миша провалялся на печке без движения.

Отец выгнал Михаила из дома. Отрок построил себе келью во дворе и стал мастерить вёдра, табуретки, шкафы, столы, клал печи, крыл жестью крышу, работал кузнецом, краснодеревщиком, портным. Увидит какую-либо вещь – лучше сделает. С мальчиками он не дружил, на улицу не ходил, на речках не был. Никогда не был ни в кино, ни в театре. С детских лет никогда не нарушил ни среды, ни пятницы.

Никогда в жизни в день три раза не кушал, всегда два раза. Никогда не кушал ни сметану, ни масло коровье. Рыбу – редко, когда сухую вкушал, жирное есть не мог.

С 1938 года по 1941 год Михаил занимался в родном селе Бараково разными ремесленными работами и здесь прошёл первую школу жизни. Проучившись четыре класса в старой бараковской школе (до революции она была церковно-приходской), Михаил в 5—7 классах учился в Илькульгане. В 7 классе он учился всего 42 дня из-за гонений.

Первым духовным наставником Михаила был старец Андрей Егорович Варламов (1870—1956 годы). Афонский послушник, ещё до революции посланный в Россию для сбора пожертвований, он так здесь и остался, когда началась германская война и невозможно было вернуться на Афон.

Старец Андрей 28 лет скрывался от богоборческой власти в родном селе Илькульган Шарлыкского района Оренбургской области. Жил в подполье, и даже родные его не знали, что он находится рядом.

– Я к старцу, – вспоминал игумен Мисаил, – по ночам бегал, днём было небезопасно, могли проследить. Но Господь хранил батюшку. Бывало, окружат милиционеры дом, где он в подполье скрывался, я со страху чуть не плачу, а старец спокойно мне говорит:

– Не бойся, Мишунька, они меня не найдут, а тебя увезут, так ты им семь печек сложи, они и отпустят.

Так всё и выходило. От старца их Господь отведёт, а меня арестуют. В тюрьме побьют немножко, я им печки сложу, и они меня отпускают. Печки я с девяти лет начал самостоятельно класть. Русские печки, голландки (трех-, пяти-, семи-, девятиоборотные), контрамарки в железном футляре – всё умел. Сейчас это ремесло уже совсем забыто. А жаль, ведь какой дом без печи, без семейного очага.

В августе 1941 года был призван в ряды Красной Армии и отправлен в строительный батальон на станцию Колтубановка Чкаловской области. Там довелось пережить первую лютую военную зиму.

В строительной части были одни старики и несовершеннолетние.

– Я, как наиболее способный, был назначен прорабом. Жили в выстроенных своими силами землянках. Морозы доходили до 40 градусов, а я ходил в летней скуфейке.

От ветров правый глаз покраснел. Местный фельдшер помазал глаз какой-то жидкостью, и глаз окончательно перестал видеть.

23 декабря 1942 года меня отправили в эвакогоспиталь № 359 в Оренбург, где я находился на излечении до 9 марта 1943 года.

Там врачи решили, что глаз не спасти, прооперировали, и я остался с одним глазом. Меня признали негодным к службе в РККА с исключением с учёта. После той операции мне дали вторую группу инвалидности и комиссовали, – вспоминает о. Мисаил.

Отец Мисаил очень почитал и всегда много рассказывал ещё об одном своем духовном наставнике, схиепископе Петре (Ладыгине, 1866—1957 годы):

– Моя первая встреча со схиепископом Петром произошла, когда мне было 14 лет. Осенью 1937 года к нам в дом пришла незнакомая женщина. Она назвалась монахиней Дарьей и сказала, что меня приглашает к себе схиепископ Пётр из Уфы. Я не мог отказаться. До Уфы мы дошли пешком. Рядом с рекой Белой в районе под названием Нижегородка мы вошли в дом, где в подполье скрывался Владыка.

Я обомлел, когда предо мною предстал огромного роста старец в облачении схимника. Погруженный в его отеческие объятия, я плакал и слышал, как он говорил:

– Монахом будешь, Мишунька, монахом будешь.

Так впервые увидел схиепископа Петра (Ладыгина), который стал духовным наставником на протяжении последующих 14 лет.

Во время войны схиепископ Петр (Ладыгин), скрываясь от гонителей, продолжал окормлять своих духовных чад. В Оренбурге (тогда Чкалове) его духовных чад было человек пятнадцать, да ещё в Стерлитамаке, Уфе, Ишимбае около десяти человек.

Решили они вместе с Владыкой податься в Среднюю Азию. Владыку Петра нарядили «узбеком», чалму для него сделали и сели в поезд «Максим Горький», следовавший до Ташкента.

В 1943 году в джалал-абадском доме Ивана Ермолаевича Еременко собралась целая группа духовных детей Владыки Петра. Всего же, вместе с Владыкой, собралось 22 человека. Готовились уходить в Тянь-Шанские горы.

Семь лет жила община в этой благословенной пустыни. Это было трудное, но райское время! Жили и молились по строжайшему Афонскому уставу. Духовником общины был владыка Пётр. Поучал он всегда очень просто и сдержанно:

– Читай, ничего не выдумывай, ум в сердце не своди. В своё время само всё придет. Упаси, Господи, от дьявольского поспешения.

Был строг, никогда никого не хвалил. Иной раз подойдет во время молитвы, чётками по лицу ударит и уйдет. Иногда во время богослужения читают кафизму, а я думаю:

– О. Германа пошлю за водой, о. Гавриила пошлю за дровами, – тут выйдет старец из алтаря, подойдет ко мне и чётками ударит сверху по голове.

После этого идёт в алтарь. После службы он – гигантского роста, но весь иссохший от поста и бдений, – благословит меня своими длинными пальцами и скажет:

– Эх, Мисаил, Мисаил! Что ж ты, пустынник пустой! Тебе не стыдно? Читаешь псалмы Давида, кои Ангелов призывают и бесов отгоняют, а в уме разнарядку ведёшь, словно колхозный бригадир. Уподобляешься ему. Стоишь на службе рассеянный.

И слёзы сверкнут на глазах старца.

Вся братия были как Ангелы. Скажи им: «Иди в огонь!» – пойдут в огонь. Скажи им: «Иди в воду!» – пойдут в воду.

Один я был грешным, – вспоминал игумен Мисаил. – Бывало, читаю кафизму быстро, спешу, а старец выйдет из алтаря и скажет:

– Избави, Господи, от дьявольского поспешения!

Глубоко вздохнет и спросит:

– Скажи мне, Мисаил, что такое подвижник?

– Святой.

– Но почему подвижник, а не святой?

– Не знаю, владыка.

– Он, подвижник, потихоньку двигается в Царство Небесное, а не спешит.

В этих Тянь-Шанских горах Мисаил был пострижен в рясофор 11 июня 1944 года с именем Михаил, потом 17 декабря 1946 года – пострижен в мантию с именем Мисаил и в тот же день рукоположен во иеродиакона, а позже, 5 ноября 1947 года по старому стилю, – во иеромонахи.

Все монахи были рабы Божии. О. Мисаил оказался среди них самым старшим и потому отвечал за хозяйство. Утром все по одному подходили к старцу и говорили о своих сонных видениях. Вечером открывали ему дневные помыслы. Бывало, ещё не успеет кто либо и рта раскрыть, а он уже называет тот помысел, который мучит.

За семь лет ни один человек не нарушил монастырское уединение в Тянь-Шанских горах. И за всё это время здесь ни разу не встретили ни единого постороннего человека. О. Мисаил предлагал Владыке уйти дальше в горы.

Владыка отвечал:

– Нет. Надо мне окончить жизнь, а вам нужно пройти школу на костях.

Монахи каждый день готовились к тому, что их арестуют. И вот однажды, в день празднования в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», была отслужена литургия, все причастились и увидели в небе «кукурузник». Нас выследили с самолета.

Стал этот «кукурузник» вывозить братию по два человека в Джалал-Абад, в тюрьму, и никто, ожидая своей очереди, не сбежал и не спрятался. По всей стране в газетах писали, что далеко в горах нашли целую банду монахов. Старца увезли первым, и его я больше не видел. Впоследствии стало известно, что владыку Петра посадили под домашний арест в городе Глазове Кировской области. Остальных, арестовав, обвинили в том, что они убежали от советской власти и убедили молодёжь не служить в армии. Было это в 1951 году.

Вывезенных с гор Тянь-Шаня монахов отправили в город Бийск. Здесь неподалеку от города была разрушенная деревенька с сохранившейся церковью. Они построили себе землянки и стали служить в церкви по монастырскому уставу. Вскоре была амнистия.

Братии многим достались паспорта, о. Мисаилу – «волчий билет», разрешавший жить в каком-либо населенном пункте не более трёх недель. Стал он переезжать из города в город по всей Средней Азии. Вскоре, устав от бесконечных переездов, он ушёл в бега. Был объявлен во всесоюзный розыск. О. Мисаил узнал об этом позже, иначе бы не отправился тайно в родной Оренбург. Находясь на квартире у сестры, о. Мисаил обнаружил, что дом оцеплен. Едва сумел скрыться, выйдя из дома, надев поверх рясы женское пальто, а на голову накинув платок.

Где только не пришлось скрываться о. Мисаилу от ищущих его солдат. На чердаке в сене, которое прокалывали штыками, в коптильне, в колодце, в овраге. Один раз под койкой, на которой сидел энкаведешник, который допрашивал хозяев.

– Вот проклятый одноглазый поп! – жаловался он. – На него всесоюзный розыск объявлен, а мы не можем его схватить.

В 1955 году о. Мисаил благополучно вернулся в Среднюю Азию. Там его всё-таки арестовали. Епископ Ташкентский Ермоген (Голубев, 1896—1978 годы жизни), взяв его на поруки, отправил в Пржевальск. С 1955 по 1956 год о. Мисаил был псаломщиком Троицкой церкви города Пржевальска Иссык-Кульской области.

О своей дальнейшей судьбе отец рассказывал так:

– В начале 1956 года владыка Ермоген (Голубев) с сопроводительным письмом отправил меня в Москву к Патриарху Алексию I (Симанскому, 1877—1970 годы жизни). Девять дней прожил я у Святейшего в Чистом переулке, а потом, по его благословению, уехал в Одессу. С марта 1956 года пребывал в числе братии Свято-Успенского монастыря города Одессы на различных послушаниях, в том числе – помощником уставщика и келейником митрополита Нестора (Анисимова, 1885—1962 годы жизни) и архиепископа Даниила (Юзвьюка, 1880—1965 годы жизни).

Шёл 1956 год. В этот год многие репрессированные архипастыри возвращались из мест заключения. Время было тревожное, но светлая память о сотнях, тысячах наших братьев во Христе, пострадавших за веру, отнимала у нас страх и вселяла упование на что-то светлое впереди.